云冈石窟的域外艺术特征探微

张月琴,李文慧

(1.山西大同大学云冈文化生态研究院,山西 大同 037009;2.山西大同大学文学院,山西 大同 037009)

云冈石窟是5世纪中西文化交融的历史丰碑,是平城丝绸之路皇冠上一颗璀璨的明珠,是举世闻名的佛教艺术宝库。云冈石窟以其高超的艺术手法和丰富的佛教内涵,为北魏时期传播佛教教义,发挥了极其重要的作用。在云冈石窟大大小小的洞窟中留存下了诸多闪耀着西方异质艺术韵味的文化遗产。

一、云冈石窟胡貌梵相的造像风格

北魏太延五年(439 年),随着3 万户凉州民众东迁平城,僧侣也随着前往,平城取代凉州成为当时中国北方的佛教中心。“北魏盛时,积威四远,西域文华,骈集代京,佛教艺术,蒙其影响,故意中事矣。”[1]鲜卑民族以其朝气蓬勃的力量,吸取丝绸之路流传的东西方建筑、雕刻技艺,在凉州石窟模式的基础上推陈出新,创造出新的石窟模式——云冈模式。云冈石窟三期的造像风格各异,是北魏时期佛教文化的流传所造就的,是中西造像艺术的一大结合。

(一)云冈石窟一期造像源流

北魏文成帝太安年间,“师子国胡沙门邪奢遗多、浮陀难提等五人,奉佛像三,到京都。”[2](卷114《释老志》,P3036)据《魏书》记载,师子国沙门自称他们几经辗转西域各国,曾经见到佛影迹及肉髻,其他国家也曾派遣工匠临摹塑造佛像容貌,都比不上难提等人的佛像。除此之外,“沙勒胡沙门,赴京师致佛钵并画像迹。”[2](卷114《释老志》,P3036)上述记载表明,云冈造像与中亚、西亚及西域艺术有着一定的传承关系。

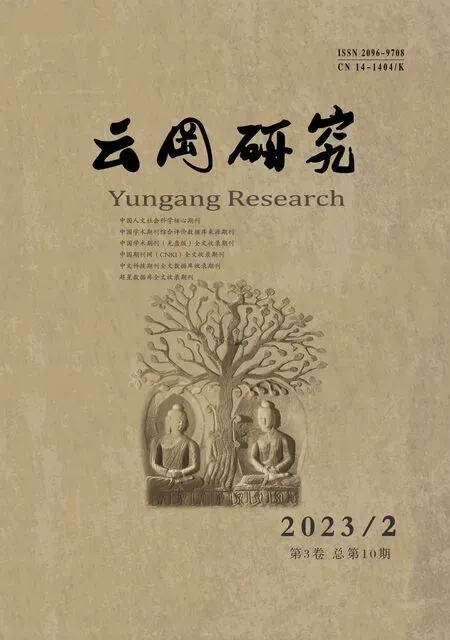

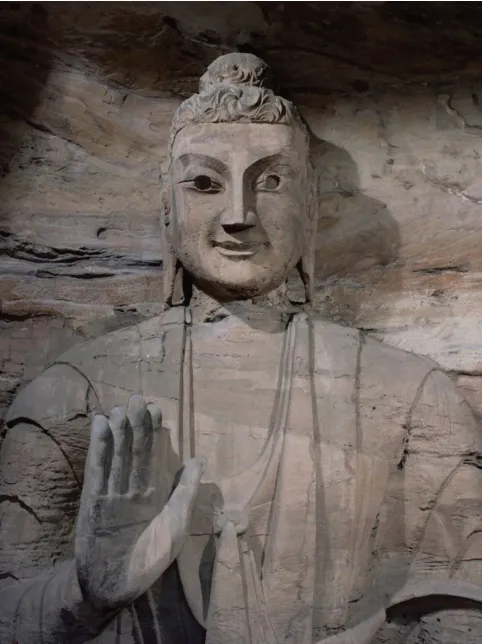

和平年间(460-465年)开凿的第16-20窟,即所谓“昙曜五窟”者,为昙曜主持开凿的最初的洞窟。主佛皆面相方圆,深目高鼻,两肩齐亭,体型高大,上身内着僧祗支,外着袒右肩或通肩大衣(图1);菩萨袒上身或斜披络腋,头戴宝冠,胸前戴项圈或短珞,臂戴钏,下着羊肠大裙(图2);服饰凹凸衣纹明显,似是厚重的毛质衣料。这些都带有中亚和犍陀罗的服饰特征。

图1 云冈石窟第16窟北壁主佛像上半身

图2 第16窟南壁窟门东壁第2层龛主尊右胁侍菩萨与弟子

不过,纵观昙曜五窟佛、菩萨、弟子的容貌、神态、衣饰、姿态、手印等诸多因素,这一期造像不简单雷同于诞生于恒河流域的秣菟罗佛教艺术和诞生于印度河流域的犍陀罗佛教艺术,以及受它们影响的龟兹和凉州的造像风格,而是兼而有之,甚至还会夹杂着鲜卑人的体貌特征和衣着时尚。

1.犍陀罗佛教艺术的影响

犍陀罗艺术的诞生及其风格,和其地理位置有着密切的关系。犍陀罗是印度和中亚、西亚交通往来的关键之地,加之长期以来处于希腊—马其顿亚历山大帝国、希腊—巴克特里亚的统治之下。可以说,犍陀罗艺术是希腊及地中海文化与印度佛教文化交融的产物。其佛像造型带有明显的希腊人特征,脸形椭圆,眼窝深且眉毛弯而细长,鼻梁高耸,嘴唇较薄,头顶肉髻为希腊雕刻中常见的波浪式发卷。面部表情高贵、冷静,眼睛半闭,强调沉思内省的精神状态。所着通肩式袈裟褶皱厚重、衣纹线条重叠流畅、毛料质感很强,有些类似于罗马元老或哲人塑像身披的长袍。

疏勒、龟兹、高昌等地区,即丝绸之路北线佛教遗址中的造像呈现出明显的犍陀罗艺术特征,其中早期的造像尤为突出。至5世纪,敦煌石窟及其以东的诸石窟造像中都有犍陀罗艺术的痕迹。云冈一期第16-20窟造像,虽非希腊式面孔,然修眉广目、薄唇高鼻、面阔重颌间,仍显现了浓厚的西方人面部特征。佛陀和胁侍菩萨等所穿的通肩式服饰,呈V 形凸起的衣纹线条等,兼有犍陀罗佛像的风格。更为重要的是,以第20窟主佛为代表的云冈一期造像,以雄健的姿态、肃穆的神情、平和的气质和智慧的目光俯视着芸芸众生,显示出一个新兴民族宏大的气魄和自信,所表达出内在精神世界的神韵,是犍陀罗佛教艺术中沉思内省精神状态的一种升华。

2.秣菟罗佛教艺术的影响

秣菟罗位于印度德里南150km 的朱木拿河岸,即印度中部地区。秣菟罗造像艺术有贵霜时代(1至3 世纪)和笈多时代(4 至7 世纪)之分,各自有不同的特征。秣菟罗曾经是贵霜王国的三处都邸之一,1世纪左右,几乎是和犍陀罗同时开始制作佛像。由于这里印度本土文化传统浓厚,较少受到希腊文化的影响。再者,秣菟罗地区气候炎热,人们衣着单薄,在造像风格上展示了当地的风尚。秣菟罗造像躯体突显,衣着薄透,衣纹常见有隆起的楞状上加刻阴线。笈多时代的秣菟罗造像,建立在印度人的审美趣味之上,希腊化的影响也融于其中。佛陀造像呈典型的印度美男子形象,螺发右旋,肉髻高圆,鼻梁修长挺拔,上嘴唇较薄,下嘴唇则微厚,通肩式大衣紧紧贴在躯干上,四肢突显,不由得使人联想到秣菟罗湿热的气候和薄透的穿衣风格。

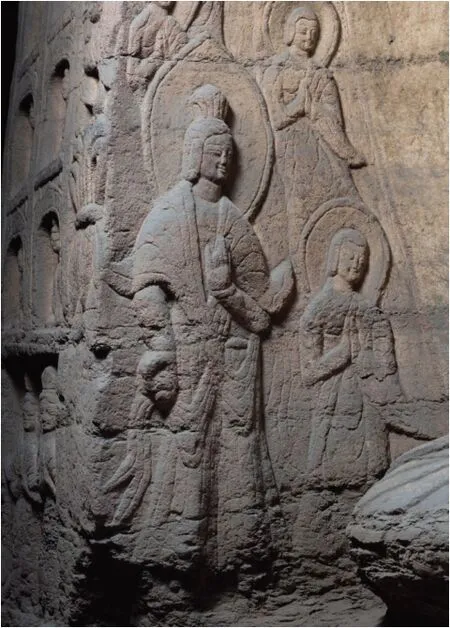

在云冈初期的造像之中,如第19 窟主像,第16窟南壁的菩萨,第17 窟的西壁供养飞天等(图3),以及中期的13 窟明窗东西侧的菩萨,第7 窟后室南壁门拱上部的供养天及伎乐天等,均以细密的平行阴刻弧线表现紧贴于身的衣纹,轻薄贴体,反映了笈多时期秣菟罗造像艺术的某些特点。这种表现体躯的写实作风,在南北朝时期相当流行,被称为“曹衣出水式”,绘画上也经常表现。

图3 第17窟西壁立佛北侧第6排供养天

(二)云冈石窟二、三期造像的流变

云冈石窟二期,主要指雕凿于东部及中部窟群(1-3 窟,5-13 窟),此期石窟主要完成于献文帝(466-471 年)至孝文帝迁都洛阳前(471-494 年)的孝文帝时期。云冈第三期石窟(494-524 年),主要分布在第20 窟以西的云冈西部地区,为迁都洛阳以后所开凿。

云冈石窟第二期,受到孝文帝推行汉化和南朝魏晋传统文化的影响,出现了一种面相清癯,褒衣博带,俊朗雍容,神采飘逸的形象。太和十年(486年),孝文帝“始服衮冕,朝飨万国”,[2](《魏书》卷7下《高祖纪下》,P161)直接促使褒衣博带式佛像在云冈造像中诞生,此后这种中国式佛装便风靡全国,成为中国佛像的标准服装。渐趋清秀的造型,褒衣博带的服饰,佛像本身的汉化是这一期造像的一大特点。

迁都洛阳以后,平城作为北都,仍为北魏王朝重要的佛教重镇。云冈石窟第三期造像的佛像一律是褒衣博带,菩萨则帔帛交叉,衣裾褶纹重叠繁复,造型趋于瘦削,长颈、削肩的“秀骨清像”。这种典雅、清新的艺术风格,影响了龙门宾阳三洞,并很快席卷全国,成为南北技艺统一的艺术风格。至此,佛教造像完成了从“胡貌梵相”到“改梵为夏”的演化过程。(图4)特别指出的是,北魏社会百姓质朴的天性和容纳百川的文化性格,有力地促进了外来佛教与中国传统艺术的有机结合。显然,没有任何艺术形式能够超越它。直到云冈晚期样式的出现,多元和谐的力量退出舞台,中国传统得以完全再现。[3](P221)

图4 第35-1窟西壁第1层方形龛主尊坐佛

二、云冈石窟中西交融的建筑技艺

依山开凿石窟是佛教建筑的重要类型,起源于印度僧人依山开凿作为修行用的小屋,逐渐演变为石窟,现存最早的古印度佛教石窟是巴拉巴尔石窟群。通过比对印度石窟、龟兹石窟同云冈石窟在洞窟形制以及雕刻中所表现出的建筑手法,可以看到印度石窟这一概念在东进的过程中,在形式上已经起了很大的变化。“世界范围内类似于云冈石窟的大型建筑并不少见,但是作为四至五世纪北部中国建筑之最高成就,云冈石窟在中国乃至世界的建筑艺术发展史上有着极其重要的地位。”[4]不过,值得注意的是,在石窟建筑的处理上和浮雕描绘的建筑上,仍可以看到了许多从西方传来的建筑样式和装饰母题。西来之文化因子,直接、间接的经由丝路传入平城,在云冈石窟雕刻中得以体现。

(一)洞窟形制的模仿与变异

印度石窟可分支提窟与毗诃罗窟2 种。支提窟原为僧侣聚会及礼拜的场所,亦称塔庙窟。其形式为长方形,顶部拱形,平面呈马蹄形,石壁前有两排列柱,底部中央有一窣堵波(即佛塔)直逼窟顶,窣堵波上刻着佛龛佛像,石壁上也有浮雕佛教故事,列柱上刻着装饰花纹,整体看来华丽壮观。毗诃罗窟则为僧人单独修行禅坐的场所,略呈正方形,左右后三方,常有耳洞相连,造型朴实,又称为僧院窟。

云冈昙曜五窟,平面皆作马蹄形,穹隆顶,模拟印度椭圆形的草庐形式的大型窟,原窟口上方皆凿出明窗,具有印度支提窟的一些特征。其中第19 窟除了主室之外,尚附有左、右二耳洞,或是源于毗诃罗窟,但又与原始毗诃罗窟有很大的差距。此外,明窗与拱门分离,保留有印度纳西克石窟的特点。然开窟雕凿大像,以龟兹石窟为最早。但龟兹大像窟与昙曜仿草庐的形制完全不同。前者在中心柱窟正面凿大像,后者则单独雕出大像,占据窟内主要位置。中心塔柱式是云冈石窟中的一种主要窟型,云冈的第1、2、6、11 窟及晚期第39 窟等,均有中心塔柱,应是印度支提窟演化所成,只是塔的形态和在窟内所处位置不同。又第7、8、9、10、12 等窟均有前室后室,若其后室面积稍小,则便成了前室的耳洞,也就类似于毗诃罗窟了,可知这种形制与印度原始毗诃罗窟不无渊源。

(二)洞窟艺术的接纳与创造

云冈石窟洞窟的建筑艺术,从宏观上看表现为窟龛、廊柱和佛塔对印度、希腊和罗马艺术的接纳和吸收,从微观而言,域外的建筑艺术则推动了中国建筑艺术风格转变。

1.希腊式廊柱和西式柱头

在云冈石窟的石刻建筑部分中,有许多明显受域外影响或来自域外建筑形态的柱,或是排列齐整的廊柱,或是位于洞窟左右的门柱,或是以浮雕的形式呈现在壁面上。梁思成、林徽因、刘敦祯三位先生认为,云冈石窟的廊柱“形式类似于希腊神庙前的茵安提斯柱廊之布置”。[5]如第9、10 窟,其窟外前庭即是在中国传统的殿堂式建筑的基础之上,增加了由雄狮、大象驮起的廊柱,这种建筑造型“混合兼备了古印度与希腊、罗马建筑艺术风格。”[6](P2-17)第10 窟后室窟门左右的柱子,装饰华丽繁复,从下往上由宽渐窄,造成视觉延伸的效果,柱头似希腊爱奥尼亚式的柱头装饰。二者所不同的是,云冈石窟的柱头左右旋涡呈连接状,而希腊爱奥尼亚式柱头呈分离状。希腊的柱式可见于犍陀罗时代的佛教艺术雕刻中,云冈石窟的这些西式柱形和柱头承接了来自印度犍陀罗和西域的艺术风格(图5)。

图5 第9窟前室南壁列柱

2.中式阁楼与印度窣堵波的结合

窣堵波,即所谓佛塔,是梵文stūpa的音译。作为印度佛教建筑的一种形式,主要是为了纪念佛祖释迦牟尼而建。最初的时候,佛塔建在佛出生、涅槃的地方。随着佛教的发展和供奉佛舍利的流行,在佛教流传之处,建塔成为一种盛行的行为。“印度的窣堵波是由台基、覆钵、宝匣、相轮四部分组成的实心建筑,随佛教传入中国后,演化为由地宫、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成的佛塔,又常称为‘佛图’‘浮屠’‘浮图’等。”[6](P2-17)在云冈石窟中,佛塔很明显和印度窣堵波呈现出了不一样的风格,是一种中国仿木结构的阁楼式塔。塔形为方形,吸取了印度佛塔的成分,窣堵波作为一种象征,以塔刹的形式出现在塔的顶端。这种方形的仿木结构塔在云冈石窟的塔庙窟和洞窟壁面上都可以看到。(图6)可以说,云冈石窟中的佛塔“是在汉代重楼顶端嫁接了印度窣堵波而创生的。”[6](P2-17)

图6 第39窟中心塔柱东北角

三、云冈石窟异彩纷呈的装饰纹样

云冈石窟的装饰纹样按照其题材,可以分植物纹样、动物纹样和几何纹样三大类。这些纹样从细微之处展现了云冈石窟在开窟造像过程之中,对印度、希腊以及北魏时期西域各地诸多宗教因素和艺术形式的吸纳和创新。装饰花纹,“在云冈所见中外杂陈,但是外来者数量超过原有者众多。”[5]在外来的装饰纹样中,植物纹样的传入改变了中国魏晋之前以夔龙纹、饕餮纹等动物纹饰占主流的装饰艺术风格,“唐宋及后代一切装饰花纹,均无疑义的、无例外的由此进展演化而成”。[5]梁思成先生认为,云冈石窟在建筑上并没有动摇中国之根本,但是,在装饰纹样上,却给中国输入了“大量的新题材新变化新刻法”。[5]

1.植物纹饰

沿着举世闻名的丝绸之路,随佛教一同传入的装饰纹样中,以植物纹种类、样式最多,变化最丰富,应用也最为广泛,主要包括忍冬纹、莲花纹、莲瓣纹、树纹、葡萄纹等。其中又以忍冬纹、莲花纹影响深广。忍冬纹,“从文化交流源流上说,源自希腊、波斯风格的茛苕纹。”[6](P2-17)从字面意义上讲,忍冬因其遭遇冷冬不凋,和佛教教义宣扬的灵魂不灭、轮回永生相吻合,在北朝时期忍冬纹常被大量应用在佛教建筑和墓葬棺椁上。在云冈,忍冬纹是一种常见的装饰纹样,最初在佛像法衣、菩萨花冠上可见,到了中后期藻井、窟龛楣以及各种边饰中则比比皆是。莲花,在中国广泛流行,亦和佛教传播有着密切关系。传说中,释迦牟尼一降生便行七步,且“步步生莲”。佛教把莲花视作象征圣洁、清净、崇高、吉祥之圣物,常常见诸佛教经典,《妙法莲华经》以“名莲故华,花开莲现,花落莲成”来譬喻莲花为妙法的释义。在云冈石窟中莲花通常被装饰在宝座、藻井中心、头光和背光中心等一些重要位置,也会同忍冬纹、飞天、化生童子等,组合穿插用于门楣、分层等边饰。如第7窟后室南壁东侧第4 层宝盖龛的主佛宝座莲花纹样和窟龛底部的忍冬纹(图7),第10 窟明窗顶部藻井中间的莲花装饰纹样(图8)。

图7 第7窟后室南壁东侧第4层宝盖龛

图8 第10窟明窗内顶部

2.动物纹饰

我国古代固有之动物纹样非常丰富,除日常生活所见之动物形象外,尚有如龙、凤、夔、饕餮、麒麟等,均是主观想象的产物,具有图腾象征意义,是中华民族的独特创造。其表现手法大概可分为写实、写意、组合变形等多种。随佛教传入之动物纹样亦极其丰富,如龙、金翅鸟、大象、狮子等等,它们迅速同中国原有之动物纹样相结合,使之更加丰富生动。

龙是佛教中护法天龙八部中之一,故在佛教装饰中,龙是一项重要题材。古印度没有对龙的崇拜,只有对蛇的崇拜。梵语和巴利文佛典中的“那伽(Naga)”原义即是蛇。由于中国对龙的崇拜已经盛行已久,汉代佛教徒在翻译佛典时,把梵文佛典中的“Naga”译成了中文的“龙”。龙也是中华民族早期图腾,龙及龙纹造型在汉代以前已经基本定型,是最为传统的典型装饰纹样之一。由此,当两个不同母题的“龙”因佛教结缘后,迅速趋同化,进而促进了中国龙纹变化发展。云冈石窟雕刻的龙,马头形象,身体呈蛇状,多出现在洞窟门拱顶部、圆拱佛龛楣尾和门窗上沿及门柱上等部位,突出体现其“护法之神”的形象。其中最为典型的二龙缠绕的形象尤为生动:二龙头对面雕就,有长而弯曲的独角,长耳,大眼,宽扁前额,龙躯对称交缠,具有极强的装饰意味(图9)。

图9 第1窟南壁窟门顶部二龙

金翅鸟原来是印度婆罗门教大神毗湿奴神的坐骑,后来被佛教吸收成为护法八部众之一的迦楼罗。迦楼罗的翅有种种庄严宝色,头上有一个大瘤,是如意珠。此鸟鸣声悲苦,以龙为食。早在前2至前1世纪,金翅鸟就出现于印度犍陀罗地区的山奇大塔门楣的一块雕刻上。随后,在3至5世纪的克孜尔千佛洞纵券窟顶中脊的两端所绘的天相图里,金翅鸟又与日天、月天、风神、立佛组合在了一起。在云冈石窟中金翅鸟形象造型多为人面、鸟嘴、羽冠,类似于我国传统图案中的朱雀与凤凰,不过与中国的鸟形装饰相比,金翅鸟脚爪粗大有力,在具体形态上变化多端且生动形象。主要呈现在屋形龛脊上、佛龛额两端、门拱两侧以及中心塔柱装饰格内等位置,以屋形龛脊上居多,是中国传统建筑与佛教寓意之物融汇之典型范例。

图10 第10窟前室北壁明窗拱尾凤鸟返顾

除了上述的植物、动物纹样外,还有诸如联珠纹、璎珞纹等一些西来之纹样,沿丝绸之路随佛教传入,被大量运用,由此衍生出来的纹样深刻影响了隋唐之后的中国本土纹样。在云冈石窟中,佛像袒右肩僧祗衣边饰和菩萨花冠上的联珠纹,或是佩戴于菩萨胸前、装饰于龛楣的璎珞,装饰效果和宗教意义,相得益彰。

四、云冈石窟域外风格的成因

从前述云冈石窟中的域外艺术因素来看,北魏平城时期,人们对于异域民族、物产、信仰、文化并不陌生。大同地区北魏时期相关的考古发掘报告中均有充分的记录和展示。云冈石窟域外风格明显主要得益于北魏时期频繁的中西文化交流。

(一)域外僧侣传播和弘扬佛法

两汉之际,佛教传入中国。处于东西文化交汇之处的北凉,受佛教文化影响最早且深刻。与北凉相邻的敦煌莫高窟,已经有了明显的域外特征。北魏定都平城,“后与中国交通,始知佛法”。[7](P395)太武帝拓跋焘灭北凉之后,大批的僧人和工匠迁往平城,对之后平城佛教的兴盛起到了极大的推动作用。北魏时期,来自北凉的高僧在佛教经典的翻译、传播,佛法的弘扬,石窟寺的开凿起到了积极的推动作用。昙无谶第一次将《涅槃经》翻译并且传播,释玄高弘传佛教,师贤担任任道人统复兴佛法,昙曜主持开凿云冈石窟。文成帝和冯太后对佛教青睐有加,佛教开始以都城平城为中心向四周扩展,直至迁都洛阳。与佛教教义同时传入的佛教建筑艺术,也在平城兴盛,并形成了云冈模式,且影响至远。

(二)西域各国使节商旅频繁往来

北魏太武帝拓跋焘在统一北方的过程中,便着手进取西域。随着北魏声威远播,西域诸国纷纷前来朝贡。关于域外各国与北魏平城的往来,在文献记载和出土文物中均可以找到有力的证据。

从文献记载看,《魏书》中记载有大约46个中亚、西亚和西域国家一百多次的朝贡记录。[8](P69-70)“自太武帝以来,北魏即与兴建佛寺较盛的西域诸佛教国家与地区交往频繁。这些国家与地区,有的还曾一度划归北魏领域。”[9]太延元年(435年)二月,柔然、焉耆、车师诸国入朝进献。西域诸国也开始频繁派遣使者,鄯善国、粟特国、龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陁、焉耆、车师等,“不惮遐险,远贡方物”。[2](卷102《西域传》,P2260)太延三年(437 年)有外国进献汗血马,和平六年(465 年)夏四月,普岚国献宝剑。来朝贡的之人,“得朝廷所赐,拜受甚悦”,于是乎“俱来贡献”“不间于岁”。[2](卷102《西域传》,P2260)《魏书·高祖纪》中记载龟兹国遣使献大马、名驼、珍宝等。此外,高车王、吐谷浑王均有宝物进献。西至拜占庭帝国、波斯萨珊王朝、大月氏、嚈哒和昭武九姓诸国,南达天竺诸国、师子国,这些国家均与北魏王朝建立了较为密切的关系,东部的高句丽、百济等与北魏王朝使节往来也相对频繁。

从考古和出土文物来看,北魏平城时期外来的异域文物中最重要的是金银器皿,其次是玻璃器皿。山西大同先后出土了三批金银器和鎏金铜器,即轴承厂北魏遗址的银器与鎏金铜器、小站村封和突墓的狩猎纹鎏金银盘和南郊北魏墓群鎏金錾花银碗与鎏金高足银杯,如此集中的西亚珍贵器物出土,颇受学术界及世人关注,表明北魏平城与中亚、西亚之间的有着紧密地联系。魏太武帝时,大月氏人自陈能够冶炼制造五色琉璃,于是“采矿于山中,于京师铸之”。[2](卷102《西域传》,P2275)大同南郊北魏墓群出土的磨花玻璃碗,淡黄绿色透明体,内壁光洁,外壁略有黄色锈斑,直口,鼓腹,圜底,被认定为萨珊波斯器物。[10](P369)大同天镇县的农民曾在平远头村附近的明代长城上发现49 枚银币,1989 年上缴该县文管所。后山西省博物院借调走10 枚,其余39 枚留存县文物局。其中天镇县所存39 枚中有1 枚为卡瓦德(488-531 年在位)银币、1 枚为嚈哒仿卑路斯银币、37 枚卑路斯(459-484年在位)银币。不过,从银币的具体情形来看,显然平远头村附近的明代长城不是第一出土地。北魏迁都洛阳后,平城昔日繁华渐趋不在,六镇叛乱后,更是尽成“丘墟”。隋唐时期,这里远离都市,更远离经济、文化中心,这批波斯银币的输入时间最可能是北魏平城时期。[10](P375)

(三)北魏使者出使域外

北魏时期,鲜卑王朝主动出使西域始于王恩生、许纲。太延元年(435 年)五月,太武帝遣王恩生、许纲等12 人赴西域,经河西走廊西行,经敦煌,渡流沙。他们此次出行中途夭折,却成为北魏时期第一批由朝廷派遣使节的开端。太延二年(436年)八月,太武帝再遣散骑侍郎董琬、高明等出使西域。董琬等首先到达乌孙,“其王得魏赐,拜受甚悦”,[2](卷102《西域传》,P2260)在乌孙国王的帮助下,他们又到达破洛那、者舌两国,“宣诏慰赐之”。[2](卷102《西域传》,P2260)太平真君五年(444 年)三月,太武帝“遣使者四辈使西域。”[2](卷102《西域传》,P2260)在今巴基斯坦北部喀喇昆仑山谷悬崖上留存着“大魏使谷巍龙今向迷密使去”[11](P129-137)的汉文题记。皇兴年间(467-471 年),北魏派遣使者韩羊皮,“使波斯。”[2](卷102《西域传》,P2260)之后,北魏频繁派遣使者出使西域,足迹远及波斯、天竺。

结语

北魏时期,中西交通为文化交流创造了有力的条件,外国使节、商人僧侣将佛教艺术和域外风物带到了平城。至魏孝文帝迁都洛阳前,韩麒麟在其《陈时务表》中说平城“宝货盈于市里”,[2](《魏书》卷60《韩麒麟传》,P1333)也印证了国外使节进贡、战争掠夺和民间贸易是平城出土的西域遗物的主要来源。[12]平城贸易市场的相对繁荣,为经济交流提供便利的同时,也为文化艺术的交流搭建了桥梁。随着佛教的传播,域外高僧和商旅不仅给平城带来了风格迥异的建筑艺术,还展示了希腊、波斯、印度等地的人情风物。严耕望先生认为:“魏都平城时代,为亚洲盛国,西域诸国,相继来朝,从事朝贡贸易,僧徒亦乐东来宏法。魏之君主,或精诚信向,或为凝聚民心,而大崇佛法,凡所建制,规模宏丽,不但远过前朝,亦为南都建康所未闻。”[13](P107)云冈石窟作为北魏王朝和鲜卑民族的形象史碑,其建筑艺术无处不昭示着多元一体的中华民族的包容豁达的胸襟。平城经济贸易的繁荣为域外器物及其造型艺术的传播创造了条件,域外器物的流传和云冈石窟建筑艺术呈现的域外特征是中西文化交流和平城文明发展与创新的有力例证。

——记大同市劳动模范、大同市平城投资集团有限公司董事长、总经理王开龙