城市道路辅路规划设计策略探讨

1 引言

随着我国城镇化不断推进, 日益严峻的道路拥堵问题越来越受人关注,其中,城市主干道、次干道快速交通与慢行交通的冲突尤为突出。 笔者多次参加所在城市道路规划设计评审,发现近年来新建的不少城市干道,主车道动辄设计为6 车道、8 车道,而辅路设计宽度仅3~4 m,项目单位往往更注重道路主车道设计,忽视辅路设计,这样的道路建成后,辅路不具备分流慢行机动车辆功能,使用效率低,无法有效分解城市主次干道上的慢行交通,直接影响主车道的快速通行能力,大大降低了道路运行效率。 面对上述问题, 笔者从辅路的功能入手,对现有部分道路辅路设计存在的问题进行了分析,提出了城市道路设置辅路的策略,供城市道路规划管理者参考。

辅路一般是指集散快速路及主干路交通, 设置于主路两侧,双向通行的道路。 辅路的功能主要体现在以下方面。

1)集散道路慢行交通功能。 城市快速路、主次干路功能是以快速交通功能为主,兼顾慢行交通的道路,合理设置辅路,分流干道驶出并入的慢行机动车辆、公交车、非机动车等,能够灵活地满足快速交通、慢行交通等不同交通需求,增强城市通行方式多样化能力, 极大地提高了主车道的通行速度和道路的通行安全。

2)便于设置公交车道。 辅路设置公交车道便于在人行道设置港湾式公交车站,极大地方便公交车乘客上下,减少行人穿行主车道或辅路的安全隐患,提高车辆的通行效率。

3)便于设置各种道路管网。 辅路为各种管线的布置提供了空间,减少在主车道埋设管道,提高主车道的通行安全,管线管廊维修时,不影响主车道的通行,进而提升城市车辆通行的安全和效率。

2 部分道路辅路设计存在的问题

2.1 辅路宽度过窄

道路横断面设计是道路的各项功能在路段上的集成和体现。 其布置直接影响道路的通行能力,道路沿线的土地利用,城市景观,市政基础设施的敷设等[1]。 某市临江大道为城市主干道,道路规划宽度60 m,其中,主车道为29 m(双向8 车道),中分绿化带10 m,但辅路设计宽度仅3.5 m,主辅路路幅尺度分配不合理,部分慢行车辆难以在辅路进行分流,导致主车道快慢行车辆混行,最终影响主车道通行效率,城市干道通行效率大大降低。

2.2 辅路未引入公交车道

不少城市干道规划设计中,辅路未引入公交车道,公交车道及停靠站设置在主道,无法实现利用辅路下上公交,公交通行的便利性、安全性降低。

2.3 主辅路开口设置不当,影响主车道通行

部分干道主辅路开口设置不当主要体现在两个方面:一是当运行在辅路上的公交车及其他机动车在前方路口需要左转时,辅路与主道间的隔离带开口距离路口过近,过渡交织长度不足,导致这部分车辆无法在交叉口变道转换;二是当运行在主道的车辆要进入辅路在前方路口右转时, 主道与辅道间分隔带开口位置距离右转路口过近,主车道在路口欲右转弯的车辆无法在辅路完成变道转换,同样影响主车道直行车辆运行。

2.4 辅路平面交叉口设计不当

路口范围内必要的渠化设计能有效缓解左、 右转车辆对直行车辆的干扰及行人与车辆的相互干扰[2]。部分道路辅路没有渠化设置右转车道, 主辅路右转车辆无法提前并入辅路右转车道,影响右转车辆和辅路的通行能力。

2.5 辅路两侧行道树栽植不当,影响辅路通行

有的道路主道与辅道间绿化带设置乔灌木冠径过大,开枝点高度过低,影响主辅路通行;有的道路辅路人行道侧行道树栽植距离辅路路缘石过近,行道树开枝点高度过低,枝叶影响辅路机动车通行。

3 辅路规划设计策略

3.1 辅路应有足够的宽度

在城市道路设计中,应关注安全性、舒适性以及人性化尺度[3]。 辅路分流车辆包括机动车和非机动车,必须保证有足够的宽度,设有一条机动车道及非机动车道的辅路,建议宽度宜大于或等于5.5 m, 设有两条机动车道及非机动车道的辅路,建议宽度宜大于或等于8.5 m。

3.2 公交车道尽量设置在辅路

城市主次干道的公交车道应尽量布置在辅路, 在辅路上设置公交站台,方便乘客上下,提高公交乘客的安全性和便利化,有条件的城市可以采取港湾式公交车站,虽然建设成本较高,但具备功能性强、美观、安全性高的优势。

3.3 组织好主道辅路车辆的换道

当运行在辅路上的公交车及其他机动车在前方路口需要左转时,建议在辅路与主道间的隔离带适当位置开口,留有足够的过渡交织长度,让这部分车辆提前并入主道,便于在路口交叉转换;当运行在主道车辆要进入辅路在前方路口右转时,建议在道路十字交叉口前50 m 左右的分隔带适当位置,设置从主车道进入辅路的单向车道。 将主车道在十字路口欲右转弯的车辆提前引入辅路,减少对主车道直行车辆的影响。

3.4 关注道路交叉口设计

道路交叉口设计时,应缩减隔离带占用路面空间,设置掉头车道,增加车道数量,减少主车道左转弯和需要掉头的车辆对主车道直行车辆通行的影响。 辅路渠化后设置右转车道,主辅路右转车辆提前并入辅路右转车道, 提高右转车辆的快速通行能力。

3.5 市政管网尽量布置在辅路

由于强弱电管网、给排水管网、燃气管网主要是为道路两侧城市功能服务的,尽量把这些管网布置在辅路,有利于减少管网工程量,同时也便于管网、管廊的维护,减少对主路通行能力的影响。

3.6 规范行道树栽植

为便于车辆通行, 主辅路间绿化隔离带不得栽植高大乔木,适宜栽植草坪、地被植物、球状灌木。 为了不影响公交车辆的通行,人行道侧行道树不紧邻辅路路缘石栽植,树池外口距路缘石一般不小于60 cm,行道树开枝点距地高度不低于3.5 m。

3.7 有条件的道路在人行道侧增设非机动车道

当城市干道在50 m 以上时,有条件的城市应增设非机动车道,非机动车道宽度不低于3.5 m,进一步分流机动车非机动车,提高辅路机动车的通行效率,减少安全隐患。

4 辅路设计案例

4.1 道路概况

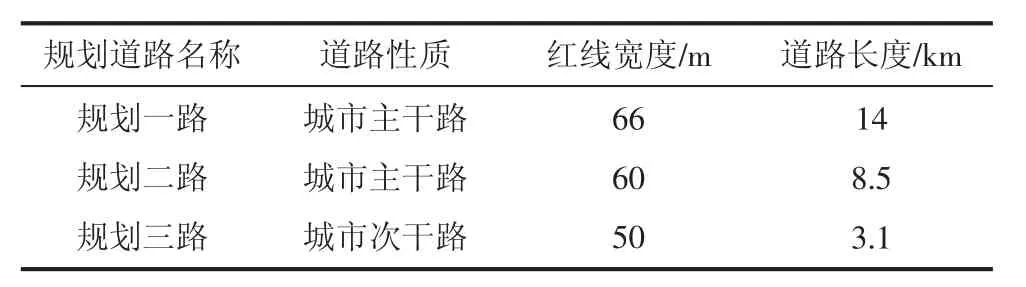

某市省级新区规划一路、二路、三路,道路特征见表1。

表1 道路特征

4.2 辅路系统规划

规划一路为南北向城市主干路, 主要经过该市省级新区工业发展用地区域,由于工业地块容积率低,车流量较少,且工业地块进出口均设置在东西向支路上, 不直接在主路设置进出口,因此,规划一路设置辅路的必要性不大。

规划二路位于省级新区核心区,主要通过规划的大学城、生活居住用地区,是该省级新区南北向城市主干路,道路两侧建筑容积率高,人口密度大,快速交通、慢行交通交织,道路两侧开口需求大,需设置辅路,满足地块进出需求。

规划三路情况与规划道路二类似,为东西向城市次干道,该道路通过商业、学校密集区,大型商业综合体、商业临街门面较多,人流、车流较为密集,要求较高的可达性和较多的道路开口。 因此,有必要设置辅路,满足用地范围内快慢出行要求,增加商业活力。

4.3 辅路详细规划

4.3.1 道路横断面规划

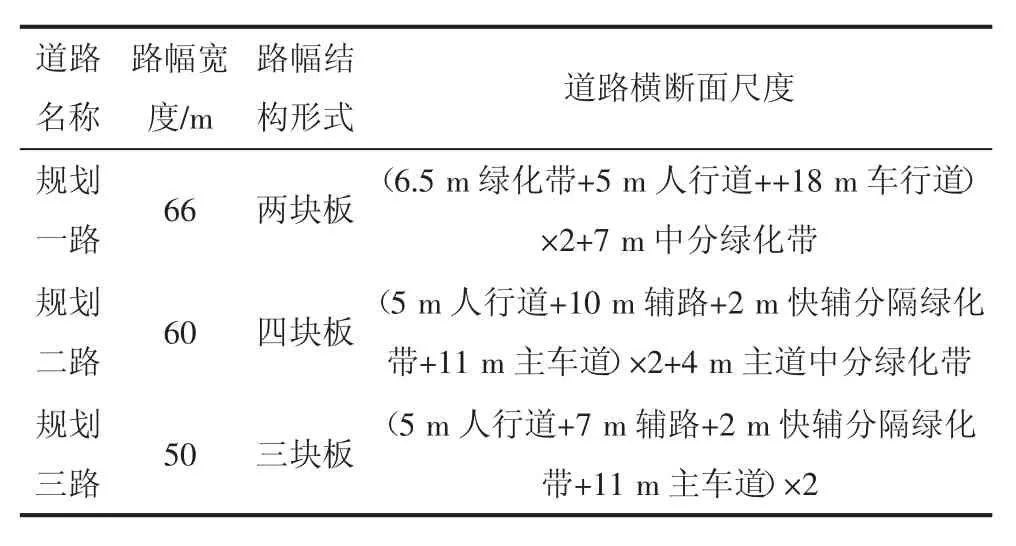

规划一路红线宽度为66 m,不单设辅路;规划二路红线宽度60 m,辅路宽度10 m,公交车引入辅路;规划三路红线宽度50 m,辅路宽度7 m,公交车引入辅路,道路路段横向规划见表2。

表2 道路路段横向规划

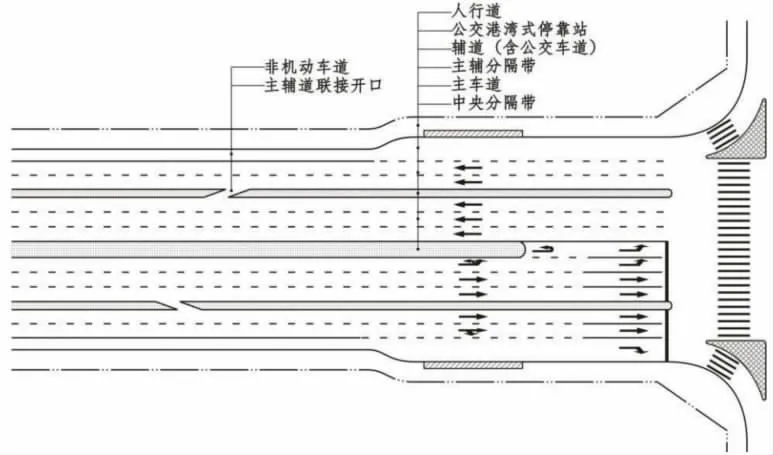

4.3.2 主辅路路口规划

规划一路由于未设辅路,按常规两块板路口规划。 规划二路、三路设有辅道,规划设计相对复杂,其中,主干路与主干路相交路口交通组织中, 辅路上需要在路口左转的车辆应提前通过打开主辅隔离绿化带进入主车道, 主车道右转车辆也需要提前通过打开的主辅隔离绿化带并入辅路右转车道, 同时路口做好渠化, 缩减中央隔离带占用路面空间, 设置掉头车道,增加车道数量,在路口处主车道设置独立的机动车掉头、左转、直行车道,在辅路设置独立的直行、右转机动车道和非机动车道。 在规划二路、三路主干路与支路相交与支路相交时交通组织中,路口辅路交通不直接并入主车道,支路机动车和非机动车右进右出,规划二路示意见图1。

图1 规划二路示意图

4.3.3 主辅路管网规划

规划一路未设辅路,给排水、强弱电、燃气管网布置在车行道靠人行道侧。规划二路规划建设综合管廊,采用电力+给水、弱电双仓结构,布置在道路主车道下,考虑到经济性,雨污水、燃气管线不进入综合管廊,沿道路辅路双侧布置;规划三路不设综合管廊,沿道路辅路双侧布置强弱电缆线管廊、雨污水、给水、燃气管网,道路主车道下除横向连接支管外不布置干线管网。

4.3.4 辅路绿化规划

规划二路、 规划三路主车道与辅路绿化分隔带宽度为2.0 m, 绿化植物选择草皮+ 红继木等地被植物+ 红叶石楠球/ 千层金球(冠径1.5 m)组合,人行道侧栽植香樟、国槐(胸径20~22 cm,冠径3.5~4.0 m,开枝高度大于3.5 m),由于香樟、国槐冠径较大,为防止树冠影响辅路行车安全,人行道树池边缘距人行道路沿石60 cm。

5 结语

综上所述, 本文分析了城市干道辅路的作用及现有部分辅路设计存在的问题,提出7 项城市辅路规划设计策略,并根据某市典型城市干道辅路系统规划设计案例进行研究, 得出以下结论:

1)城市干道应充分考虑城市规划、交通情况、市民出行等要素,建设符合城市需求的辅路系统。