明清时期云南盐井地名研究

张学聪 方 琼

地名作为人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称,其形成有着深刻的地理、历史和文化背景,反映着当地的自然与人文地理环境的特征。地名记录着民族兴衰、社会变迁、经济生活、军事活动等纷繁的文化景观信息,是人们工作、生活过程中不可缺少的工具;其为地理学、民族学、语言学、历史学等学科的研究提供了宝贵资料。云南盐业发展历史悠久,盐业开发过程中产生了大量盐井地名,部分地名至今仍为人们使用。以往对云南盐业史的研究多从经济史、制度史的视角展开,忽略了其中产生的大量盐井地名。本文在以往研究的基础上,对云南的盐井地名进行梳理,探讨其变迁的历史过程。

一、明清云南盐井地名概况

云南盐业生产的历史悠久,《汉书·地理志》载:“益州郡……连然,有盐官。”①(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷28《地理志·第八上》,北京:中华书局,1962年,第1601页。连然县处今云南安宁市境内,盐官的设置表明汉代该地盐业已有一定的开发。其后很长的历史时期,历史文献对云南盐业生产情况也略有记载,但是对于盐井地名的记载则不详。如《华阳国志》载:“晋宁郡,本益州也……武帝元封二年,叟反,遣将军郭昌讨平之,因开为郡,治滇池上……郡土(大)平敞,(有)原田,多长松,皋有鹦鹉、孔雀。盐池田渔之饶,金银畜产之富。”“连然县,有盐泉,南中共仰之。”①(晋)常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》卷4《南中志》,成都:巴蜀书社,1984年,第393-394页。直到唐代樊绰的《云南志》中,才出现了部分盐井地名,《云南志》载:“升麻、通海已来,诸爨蛮皆食安宁井盐,唯有览赕城内郎井盐洁白味美,惟南诏一家所食取足外,辄移灶缄闭其井……敛寻东南有傍弥潜井、沙追井,西北有若耶井、讳溺井,剑川有细诺邓井……”。②(唐)樊绰撰,向达校注:《蛮书校注》卷7《云南管内物产第》,北京:中华书局,1962年,第184-190页。元代亦有文献记载云南的盐井地名,《元混一方舆胜览》载:“云南盐井四十余所,推姚州白井、威楚黑井最佳。”③(元)刘应李编,郭声波整理:《大元混一方舆胜览·云南等处行中书省》,成都:四川大学出版社,2003年,第479页。总而言之,明代以前,虽然有部分关于盐井地名的记载,但数量较少,意义也甚难了解。

(一)明代云南的盐井地名

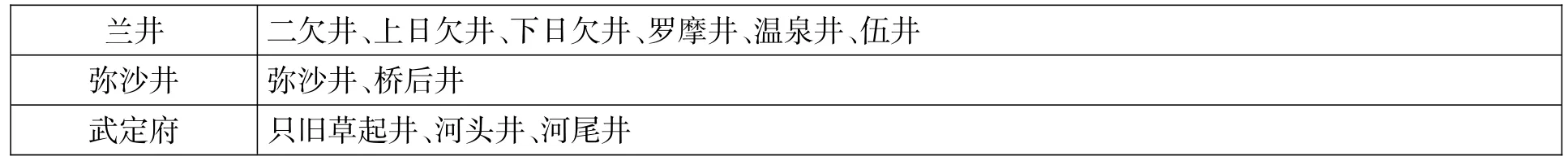

洪武十五年(1382),明王朝平滇,平定云南之初,就在云南设置了盐务管理机构。《明实录》载:洪武十七年五月庚戌曰:“云南左布政使吴印等言:‘新置盐课提举司三:曰白盐井,曰安宁,曰黑盐井。’”④《明太祖实录》卷162,洪武十七年五月至六月庚戌条。台北:历史语言研究所,1962年,第2512页。洪武十五年(1382)至十六年(1383)间,先后建立了五井盐课提举司,下辖诺邓盐井(位于今云龙县诺邓镇)盐课司、山井(位于今云龙县诺邓镇)盐井盐课司、师井(位于今云龙县师井村)盐课司、大井盐井(位于今云龙县诺邓镇)盐课司、顺荡盐井(位于今云龙县顺荡村)盐课司;安宁井盐课提举司,下辖安宁盐课司;白盐井盐课提举司,下辖白井盐课司;黑盐井盐课提举司,下辖黑井盐课司、琅井盐课司、阿陋猴井盐课提举司;以及位于剑川州的弥沙井(位于今剑川县弥沙乡)盐课司。万历《明会典》记载了万历年间云南盐业管理机构设置的情况,除洪武年间设置的诸井之外,还有丽江军民府的兰州井(位于今怒江兰坪县境内)盐课司,以及武定军民府和曲州的只旧井(位于今元谋县境内),河头井,草起河尾井(今禄丰县中兴井)。⑤(明)申时行、赵用贤:《大明会典》卷33《课程》,顾廷龙:《续修四库全书》(第789册),上海:上海古籍出版社,1996年,第585页。然而,在明代的盐政管理机构中,盐课提举司相当于一个盐业生产区,其下设有盐课司管理的大井,在盐课司下又有为数颇多的“子井”。因此《明会典》中记载的盐井地名的情况并不全面,许多“子井”的名称未被记载。相比于会典,地方志中记载了较为详细的盐井地名情况,明代文献记载中的云南盐井地名情况大致如下。兹列如下:

表1 明代云南盐井地名

资料来源:方国瑜主编,徐文德、木芹、郑志惠纂录校订:《云南史料丛刊》第6卷,昆明:云南大学出版社,1999年,第77页、第88页、第560页。

从地名的结构来看,明代云南盐井地名与一般地名的结构符合,即由专名和通名组成的。盐井地名的通名为“井”,这一名称的形成是由云南盐业生产的自然环境和客观条件所决定的。不同于河东的池盐与沿海地区由盐场晒制的海盐,云南盐业生产中的卤水大部分是从“岩穴涌出”,生产过程中凿井取卤。“卤脉开从众井先”决定了云南盐业生产中“井”为其通名。盐井地名的专名则种类颇多,并无固定标准,有以人、物、地理位置等内容得名者。黑、琅、白三大井便是因动物而得名,《景泰云南图志经书》载“白盐井,产白盐,土人向传,本百羊也。蒙氏时洞庭龙女牧百羊于此,有羝舐土,驱之不去,因尝其土味咸,遂掘而得卤泉。”①方国瑜主编,徐文德、木芹、郑志惠纂录校订:《云南史料丛刊》第6卷,昆明:云南大学出版社,1999年,第68页。《南诏野史》载:“若黑琅二井,因黑牛与狼舐地知盐,故名以狼为琅,取音同也。”②(明)倪辂集,木芹会证:《南诏野史会证》,昆明:云南大学出版社,1999年,第379页。下辖诸井的命名,依据则各有不同,如白井下的井:“观音井,在绿萝山下,以其井近观音寺,因名。旧井,去河仅一丈。以非新凿,故名旧井。乔井,离河约三丈,近妙峰寺,山下有乔木高萌,因名。界井,去河四丈,在大界冲内,因名以界。尾井,与河仅间一龙王庙,其地属河尾,故名曰尾。白石谷井,位于西南五里白石谷,因名。”③(清)刘邦瑞纂修:《白盐井志》,参见《中国方志丛书》第8卷《华南地方·云南省第1期》,台北:成文出版社,1966年,第82页。其中有根据所处的自然地理环境命名者,有根据开井先后命名者,有以盐井所处的相对位置而命名者,如黑井的子井“东井”“中井”;还有依据人名、物名或是所处的地理位置命名者。康熙《黑盐井志》中记载明代诸多的井名,“或以人起名,或以地起名”④(清)沈懋价纂订:康熙《黑盐井志》卷5,杨成彪主编:《楚雄彝族自治州旧方志全书·禄丰卷下》,昆明:云南人民出版社,2005年,第662页。,其中的“周玄井、冯凑井、张必登井、张时用井、冯国奇井、段冬生井、李邦太井”便是以人为名,核桃井、蚂蟥井则以物为名,而小羊箐井、仙道箐井、房边井、河边井、南山庙井等则是因地得名。

除上述情况之外,还有部分盐井地名沿用了历史地名⑤《景泰云南图经志书》载:“初,东川罗罗阿宁者,牵牛过此,牛舐地不去,取土的咸鹾,后掘地为盐池,因以阿宁名郡。元改为安宁州。”再如黑、白等井,早在先前便有记载,到明代,其便成为“历史地名”。,或是使用了少数民族语地名。唐代樊绰《云南志》载:“升麻、通海已来,诸爨蛮皆食安宁井盐,唯有览赕城内郎井盐洁白味美,惟南诏一家所食取足外,辄移灶缄闭其井……敛寻东南有傍弥潜井、沙追井,西北有若耶井、讳溺井,剑川有细诺邓井……”⑥(唐)樊绰撰,向达校注:《蛮书校注》,北京:中华书局,1962年,第188页。。可见,云龙的诺邓井,在唐代就有记载,到后世其事实上便是历史地名。后世还认为弥沙井的命名来源也是出自于《云南志》中的弥潜井、沙追井。再如黑、白、琅三井,在元代便有记载,到明清,其也是历史地名。少数民族语地名则较难区分。如兰州,明代其“境内多摩㱔蛮”,为民族聚居区,其地的罗摩井、纳甸井,便有可能是少数民族语地名。

此外,还有根据盐井的开发情况命名者,如黑井下的复隆井,原名本为岩泉井,但是其因为自然灾害而屡闭屡开,便更名为“复隆”。明代的盐井地名中还有部分美愿地名,如新兴井、丰乐井、丰桶井、丰胜井等井,其中的“丰”,表达着人们希望盐业生产的兴旺。概言之,明代云南盐井地名的专名种类颇多,大部分为汉语地名,其专名无固定的命名原则,盐井地名有着人文社会经济活动和周边的自然环境相结合的特点。

然而,由于文献记载的匮乏,明代云南盐井地名中部分地名的命名依据和释义并不能详尽解释。作为三大井之一的白井就存在此种情况,《南诏野史》载:“蒙氏时洞庭龙女牧羊于此,羊忽入地掘之,盐水出,故名白羊井。若黑琅二井,因黑牛与狼舐地知盐,故名以狼为琅,取音同也。”①(明)倪辂集:《南诏野史》,《云南史料丛刊》第4卷,昆明:云南大学出版社,1999年,第773页。《景泰云南图志经书》又载“白盐井,产白盐,土人向传,本百羊也。蒙氏时洞庭龙女牧百羊于此,有羝舐土,驱之不去,因尝其土味咸,遂掘而得卤泉。”②方国瑜主编,徐文德、木芹、郑志惠纂录校订:《云南史料丛刊》第6卷,昆明:云南大学出版社,1999年,第68页。可见,对于“白盐井”的命名缘,历文献记载中有歧义,“百”或“白”何者为正确的,不得而知。而由少数民族语言命名的地名如罗摩井、弥沙井,其意义和命名缘由则更加难以考释了。

(二)清代云南盐井地名概况

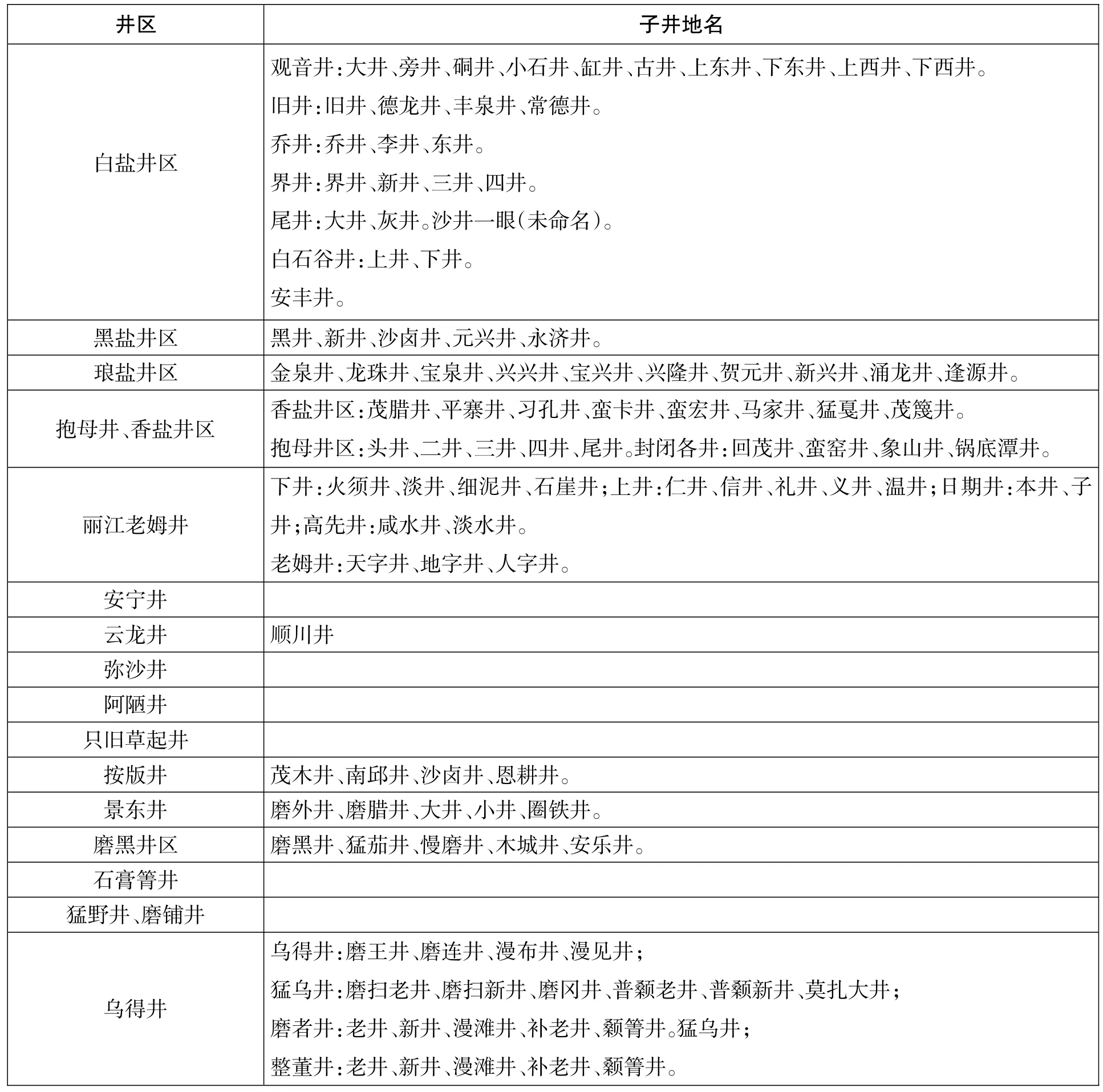

清代云南的盐务管理机构则在沿袭明代的基础上有所增损,但其下层的管理架构基本沿袭了明代的制度,亦是于课提举司下辖盐课司,盐课司下又辖诸多子井,部分地区的盐井则直接由其所在地的州县管辖,清代的部分盐井是在明代的基础上继续发展的,因此清代云南的盐井地名对明代有所继承。清代不同时期的盐井数量有所不同,盐井地名也各有差异。乾隆《云南通志》卷十一《课程·盐法》载:云南省有黑井、白井、琅井、云龙井、安宁井、阿陋井、景东井、弥沙井、只旧草溪井、按版井、抱母井、丽江井、磨黑井、猛野井、乌得井,共十五井。③(清)鄂尔泰、尹继善修,靖道谟纂:雍正《云南通志》卷11《课程》,《景印文渊阁四库全书》第569册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第336页。嘉庆《大清会典事例》卷一百八十一《户部·盐法》载云南辖盐井二十五:黑盐井、新井、白盐井、沙卤井、安丰井、丽江老姆井、琅盐井、云龙井、安宁井、阿陋井、只旧草溪井、弥沙井、按版井、恩耕井、抱母井、香盐井、景东井、猛野井、磨铺井、磨黑井、猛茄井、慢磨井、木城井、安乐井、石膏箐新井。④(清)托津纂:嘉庆《大清会典事例》卷281《盐法》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》第65辑,台北:文海出版社,1993年,第8380页。光绪《大清会典·户部·盐法》载云南有盐井二十二:黑盐井、元兴井、永济井、白井、乔后井、丽江井、老姆井、喇鸡鸣井、石膏井、磨黑井、琅井、云龙井、安宁井、阿陋井、草溪井、只旧井、抱母井、香盐井、按版井、恩耕井、景东井、弥沙井。⑤(清)昆岗、吴树梅纂:光绪《大清会典事例》卷229《盐法》,顾廷龙主编:《续修四库全书》第801册,上海:上海古籍出版社,1996年,第683页。然而,清代存在与明代相同的情况,即会典的记载中往往只述及大井,对于大井下的子井,《会典》与省志中记载的并不多。清代云南的盐业生产状况根据盐法大致可分为三个时期,即以雍正年间官运制确立和咸同军兴为界,分为前期,中期和后期,三个时期的盐政运作有所差异,盐井开发格局也不尽相同,兹列于下:

表2 清初文献记载之云南盐井地名

清代前期云南的盐井在继承明代的基础上有所发展。相比于明代,清前期盐井地名数量增加,但其中有的盐井地名也在消失,如兰州井盐课司下的诸井不见于文献记载,而黑、白、琅、云龙诸井中的部分地名则继承了前代的基础。乾隆至道光年间的云南盐井地名情况,与清前期又略有不同。道光《云南通志稿》、嘉庆《大清会典事例》中亦只记载了大井,其下的子井记载并不详细。道光《云南通志稿》中虽然在各井下记有“产井数区”,却并未列出各区的具体井名,根据爬梳地方志的记载,这一时期的盐井地名大致如下:

表3 清中期文献记载之云南盐井地名

咸同军兴时期,战乱对云南的社会经济造成了巨大的影响,作为云南财政收入重要来源的盐业亦受到了影响。这一时期,部分盐井在战乱中被毁坏,其地名便不见于文献记载之中。咸同军兴之后,清政府对云南盐业进行了调整,恢复“嘉庆旧制”,在此背景下,一些新盐井又被开辟。这一时期的盐井地名有大致如下:

表4 清末文献记载之云南盐井地名

相比于明代,由于传世文献记载的增多和盐业的发展,见于文献记载的清代盐井地名数量大大增加,但是清代盐井地名的专名更为复杂,通名也有所增加。清代盐井地名的通名除了“井”之外,还出现了“硐”“潭”“硐”这一通名的出现与清代云南盐业生产中出现了新生产方式有关。清代的盐业生产中除了旧有的从井中汲取卤水煎盐之外,还出现了一种与采矿相同的生产方式,即以沙丁采掘盐矿石后,再加工成盐。这种生产方式形成的自然地理实体与矿洞类似,其通名便以“硐”命名。清代的盐井地名的专名种类也十分丰富,其地名的命名也无固定依据,地名中也存在相当一部分地名,存在释义不清的情况。清代云南盐井地名的专名大致可分为以下几类:

1.汉语地名

(1)历史地名。所谓的历史地名,是指继承了明代命名的专名,如各个大井的名称,黑、白、琅、安宁等井。还有其下的子井,清代的黑井区、白井区、云龙井区都存在大量的继承明代的盐井地名。而历史地名中又存在以物名、人名,或是所处位置命名的地名。

(2)美愿地名。清代盐井地名中以“丰”“隆”“贺”“宝”“兴”“元”“福”者命名众多,其背后的寓意是希望盐业的兴盛发展。如乾隆九年(1744)姚安新开盐井,锡名安丰,道光年间琅井井区新觅的诸多子井,皆是美愿地名。此外,再如光绪年间乔后的如金泉、富国、天财、地宝、联珠、长发等硐,或是如乾隆时期丽江井的仁、义、礼子井,借用传统文化中的美好寓意来命名,也是美愿地名。

(3)以相对位置,或是相对的盐业产量、开采时间的先后命名者。如“大”“小”“正”“新”“旧”“上”“下”等。

(4)以所处地理位置命名。如“石膏箐井”“益香井”“雒马井”等。

(5)以物命名者,其中有以植物、动物,或是其他物品命名。如“鹅井”“楼梯井”“椿树井”“牛皮井”等。

(6)以人名,姓氏命名。如“李井”“杨云井”“彭家井”等。

以上列举的只是清代盐井地名中主要的几类,其中还可以继续细分,总而言之,清代盐井地名的专名种类十分丰富。

2.少数民族语地名

清代盐井地名中的少数民族语地名众多,滇南的许多盐井如“磨黑”“猛野”“恩耕”“磨铺”及其下众多子井,皆是以少数民族语地名命名。以少数民族语地名命名,对盐井地名的结构有一定的影响。如“磨黑”为傣语地名,其本意就为“盐井”,若再加上汉语的“井”,其地名结构便不符合汉语地名的结构规范。值得注意的是,少数民族语盐井地名的命名体现着盐井地名与盐业生产的关系。如抱母井,系傣语“卧勐”的转音,意味有盐井的地方。①景谷傣族彝族自治县人民政府编:《云南省景谷傣族彝族自治县地名志》,1985年,第82页。再如磨黑井,傣语中“磨”的意义为产盐之地,而读音与其相近的“茂”意义与其相同。滇南盐井的命名中多以“磨”“茂”“蛮”命名,少数民族语的本意体现着盐井地名中“盐”的特征,其反映了地名与人类的社会生产活动之间的内在关系。

二、明清云南盐井地名的时空变迁

总体来看,清代的盐井地名数量总体上远超明代。明清以来盐井地名数量增加较为显著的有两个时期,一个清代雍正时期,二是清代中期。明清盐井地名增加的原因大致有以下几点:首先是盐业的发展导致盐井地名的增加。在移民大量进入云南的情况下,市场需求增加,盐业随之发展;此外,国家为了增加财政收入,扩大盐业生产规模,大井、子井被大量开辟,盐井地名便随之增加。如雍正年间云南盐业生产规模大范围扩展,这一时期云南先后开辟了按版井、抱母井、磨黑井、猛野井、磨铺井、猛乌井、整董井等大井,其下又辖数十个小井。清代雍正年间是云南盐井地名数量大增的一个时期。清中期云南盐井地名也有所增加,乾隆五年(1740)新开丽江老姆井,七年(1742)新开白盐井地区的安丰井,五十八年(1793)又于普洱新开石膏箐井,道光四年(1824)新开元兴永济二井,道光二年(1822)又在琅井附近踩获宝兴、兴隆、贺元、新兴、涌龙、逢源六子井,①(清)王守基:《盐法议略·云南盐务议略》,(清)吴祖荫:《滂喜斋丛书》,第2函第5册,光绪十二年(1886)刻本。这一时期乔后井也已经开采,只是还未纳入到官方管控之下。②《楚雄彝族自治州旧方志全书·大姚卷》:光绪《续修白盐井志》卷3《食货志·井眼》,昆明:云南人民出版社,2005年,第757页。道光时期,由于部分旧井卤淡短课,清政府实行了广觅子井的政策,大量子井被新开发,盐井增多,文献记载的盐井地名随之增加。

除了盐业发展自身对地名的影响外,清王朝对这些地区控制的深入,也导致了盐井地名的变迁。雍正年间盐井地名的增加影响尤为明显,雍正年间新增的按版井(位于今镇沅县按版镇境内)、恩耕井(位于今镇沅县田坝乡境内)、抱母井(位于今景谷县凤山乡境内)、香盐井(位于今景谷县威远镇境内)、磨黑井(位于今宁洱县磨黑镇境内)猛野土井、乌得土井等大井皆是位于土司区之内,镇沅、普洱都是在雍正年间才进行改土归流。但从明代的文献记载中我们能看到,这些地区明代就产盐,但是并没有文献记载其详细的井名③(清)张廷玉等撰:《明史》卷46《地理志·云南》,北京:中华书局,1974年,第1183页。,这主要是由于这些“土井”未被纳入到国家管控体系中,政书、方志也因此不会对其进行详细记载。清代改土归流之后,清王朝为了加强对这些地区的控制,将王朝的制度推入到这些地区。雍正《云南通志·艺文志》中记载了部分情形:“高其倬《筹酌鲁魁善后疏》:“……一则云南省门户坚完,再管盐井经理一员,兼管司狱事,井大使二员,分管按板、抱母及各处土井煎办盐斤”。鄂尔泰《请添设普洱流官营制疏》:“……于攸乐设游击一员,驻扎防范;设同知一员,与之同城分理地方事务,并管各版纳盐井,督煎办课。亦俟试行一年之后,征课若干,定额报部。设盐课司大使二员,一驻猛乌,兼管乌得盐井;一驻整董,兼管磨者盐井。”④(清)鄂尔泰、尹继善修,靖道谟纂:雍正《云南通志》卷29《艺文》,《景印文渊阁四库全书》第570册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第590-600页。可见,“土井”进入到汉文文献的记载中,某种程度上是国家控制深入的结果。土井转化为国家官盐体制中的组成部分之后,方志、政书对其记载变得逐渐详细,其地名便以汉文记载“出现”。这也可以解释为何滇南的许多盐井都用少数民族语言命名。因为早在盐井被纳入国家管控之前,当地的少数民族就对其进行一定开发,且对其命名,清政府控制这些地区后,用汉语的转音将其记入汉文文献之中。

当然,云南的盐井并不是只有新增。盐矿是自然资源中的不可再生资源,在自然环境或是人物因素的影响下,某些盐井便被废弃了。如黑盐井道光五年(1825)被淹成废,其时山水暴涨,挟沙带石,大井、东井、新井、沙井、复隆井全被填塞,其后虽进行了修复,但是复隆井卤源走失,不得不封闭。①(清)王守基:《盐法议略·云南盐务议略》,(清)吴祖荫:《滂喜斋丛书》,第2函第5册,光绪十二年(1886)刻本。如安丰井,咸同军兴时便因为战争而被毁坏;而光绪年间白盐井废弃的诸多盐井,以及安宁井的部分子井,则是因为卤水资源逐渐匮乏,卤淡不敷额盐而封闭的。此外,由于政策原因,官方也会主动关闭盐井,如道光年间的猛野、磨铺、乌得等井,便因为妨碍石膏井的销路,而被官方强制封闭。光绪年间景东井亦是由于妨碍了磨黑井销路而被封闭。②龙云、卢汉监修,周钟岳等纂:《新纂云南通志》卷149《盐务考二》,参见牛鸿斌、文明元、李春龙等点校《新纂云南通志》第7册,昆明:云南人民出版社,2007年,第178页。盐井会由于某些自然或是人为的原因而被封闭,而其被封闭之后,井名也会由于文献不再记载而逐渐消失。地名反映着人的社会经济活动,地名的产生和消失都受人类活动的深刻影响。盐井地名的变迁必然与盐业生产的发展有着紧密的联系,盐业发展会导致盐井地名的增加,而由于人类的活动或是自然因素,盐业生产受到影响,盐井地名也会消失。

明清时期云南盐井地名分布的空间变迁,则大致经历了一个由滇中滇西扩大到滇南的空间进程。明代盐井地名主要分布在滇中和滇西地区,如安宁、黑、白、琅、云龙等井。清代前中期,云南的盐业生产除了滇中和滇西区之外,其分布扩展到了滇南地区,抱母、恩耕、按版、石膏、磨黑等井皆在滇南。这一分布状况的形成受到了云南盐矿的地质条件和盐业开发进程的影响,盐矿的分布其决定着盐井自然地理实体的位置,影响着地名的分布,同时,随着国家对滇南地区盐业的开发,这些地区的盐井地名逐渐增多。

三、云南盐井地名的区域性与时代性

地名的产生、形成以及在这个地区的广泛使用,与当地居住的民族及其使用语言分不开,地名具有民族语言和区域特点。除了上文中盐井地名所体现出的继承性、稳定性等特征之外,云南盐井地名语言地理的区域性特征十分明显。少数民族聚居区的盐井地名多是少数民族语地名,如明代兰盐井所处的兰州,其地“境内多摩些蛮”,且为土司之地。再如清代新开盐井所分处的普洱、威远、镇沅地区,皆是“蛮种杂处”“郡多僰夷”“未革夷凤”的少数民族聚居区。这些地区在改土归流之前,有着自己的语言系统,其盐井地名的民族性特征十分明显。与之形成对比的是黑井、白井等地。这些地区开发较早,明代就有大量的汉族移民进入,随着汉文化在当地占据主导地位,这些地区明代之后产生的盐井地名基本上都是以汉语命名,其地名结构也符合汉语的语法。清代这一特征更是明显,黑、白、琅井地区的新增地名基本上都是汉语地名。可见,云南盐井地名由于其所处的区域不同,区域性特征十分显著。

此外,明清时期云南地名的时代性也十分明显,这主要体现在两个方面。首先是盐井地名产生的时代越靠后,地名中取美愿地名者越多,清代这一特征尤为明显。明代和清代前期“新开”的诸多盐井中,不乏美愿地名,但比重不高。清代的乾隆、道光、光绪年间新开的盐井,取美愿地名者众多,如乾隆年间新开的安丰井,道光年间新开的元兴井、永济井、金泉井、龙珠井、宝泉井、兴兴井、宝兴井、兴隆井、贺元井、新兴井、涌龙井、逢源井、天宝井。再如光绪年间乔后井的孝贞、富国、天财、地宝、联珠、长发等硐。在盐井开发的初期,人们可能会以一些通俗易懂的名称或是简单的依据来命名地名,随着社会经济的发展和文化水平的提升,人们对地名命名不仅要考虑其命名原则,还要考虑其内在的含义。盐井地名亦是如此,到清代中后期,地名不再以简单的命名原则来命名,而是要体现其中的美好的含义。地名的雅化虽然是对已经产生的地名进行的,但是清代盐井地名所体现出的这种特征,其实也是一种地名的“雅化”现象。

清代云南盐井地名的另一个时代性特征为,开发时间愈久的盐井,其新开的子井地名愈有可能为汉语地名;抑或是越晚开辟的盐井,其地名愈有可能是汉语地名。这也与地方社会变迁有内在联系,在盐业开发初期,当地可能为少数民族聚居区,盐井地名为少数民族语地名,随着汉族移民的进入,汉文化在地方占据主导地位,新开的盐井地名便以汉语地名命名。如白盐井,明初“白盐井之地,其人号生蛮,未易拘以盐额,宜设正副提举二人,听从其便。”①《明太祖实录》卷162,洪武十七年五月至六月庚戌条。台北:历史语言研究所,1962年,第2512页。但是经过长时间开发后,明代中后期至清末,白井产生的盐井地名基本上全为汉语地名。琅井,黑井皆存在类似的情况。清代中后期开发的安丰、新觅的诸多子井,皆是以汉语地名命名。此外,随着社会的变迁,少数民族语地名还会“转化”为汉语地名,如抱母,本是少数民族语地名,但在汉文文献记载中,其被赋予了汉语地名的含义。道光《威远厅志》载:“井名抱母者,盖因山环水报,井产其中。”②(清)谢体仁纂修:《威远厅志》卷4《课程》,《中国地方志集成·云南府县志辑》第35辑,南京:凤凰出版社,2009年,第102页。但抱母实系傣语“卧勐”转音而来,其原意为“有盐井的地方”。再如“诺邓”,这一在唐代见于记载的地名,在当代的地名普查中,被认为是汉语地名,其来历为“据传明末清初,诺、邓二姓首先在此定居,故名。”可能为少数民族语的诺邓,在后世被赋予了新的汉语含义。总而言之,盐井开发早期,其地名中的汉文化影响并不明显,随着时代变迁,汉文化在地方影响程度加深,盐井地名中的汉语地名比重也愈高。当然,这一进程也并非是单一线性的,新增的盐井地名中也存在以少数民族语地名命名的情况。

小 结

本文在梳理明清盐井地名的基础上,对其结构、类别、特点以及时空变迁等进行了分析。由于云南独特的资源条件和人类的社会活动,明清时期云南产生了大量的盐井地名。地名是人类一定时期生产活动的体现,明清时期云南盐井地名的数量增长与盐业发展有着密切的联系,盐业的发展和变迁影响着盐井地名数量的变迁,清代雍正年间盐业的大规模开发,促进了盐井地名数量的增长。地名消失则受到自然条件和人类社会活动的共同影响,卤水资源的枯竭和自然灾害、盐政运作都会影响地名的存留。此外,云南盐井地名还有着显著的区域性与时代性特征。少数民族聚居的地区,盐井地名多以少数民族语地名命名,时代越靠后,地名中的汉文化特征越明显。云南盐井地名的变迁,反映着明清云南盐业开发格局的变迁,以及这一时期汉文化在地方的深入。