基于设计型学习模式的小学创学融合课程实践探索

高春艳

在信息技术迅猛发展的现在,小学生的学习方式多元化,更注重“合作”,更希望对世界的认识是“整体”的,跨界融合的学习更受学生欢迎。小学科学教材引用了很多生活中的案例,课程具有很强的逻辑性,但是在实际教学中发现以下问题:第一,每一课内容限定在一定范围,学生发挥的空间有限,结论单一,操作浅显,没有时间和空间去思考明确结论后面可能存在的变化。学生在课上忙于记录数据,无法深入思考和体验,对知识的感知停留在“记忆”和“应试”的层面,无法从内心深处激发“创造”和“思考”的情绪情感。第二,课与课之间、单元与单元之间联系不够紧密,学生无法引起强烈的联想和迁移,无法感受沉浸式学习的快乐和满足感。

因此,应该打破学科壁垒,在学科教学之外搭建学科实践体系,并应用更适合小学生整体认识世界的学习模式,这样可以更好地提升学生的综合素养。基于设计的学习(DBL)的创学融合课程是一种很好的尝试。

基于设计的学习模式(Design-based learning)是美国加州州立理工大学的多林·尼尔森(Doreen Nelson)教授创建的。这种学习模式强调激发学生天生的好奇心和创造一个有趣的互动环境“潜入学习”(sneaks up on learning),培养更高层次的推理机能。在基于设计的学习模式下,教师需要和学生共同确定项目或任务,并预先设定学习目标,如制作出什么样的作品,学生在学习中根据这些问题探索和创建解决方案。

创客教育结合创客文化与教育,是培养跨学科解决问题能力、团队协作能力和创新能力的一种素质教育。北京师范大学教育技术学院副教授傅骞认为:创客教育目标是通过技术手段,将创意变为现实,让学生从内心深处了解和体会分享所带来的快乐。“创学融合”是指在学科教学中融合“创客式教学”,以形成创造型制品为指向, 以自主、探究为典型特征。

本文所指的“创学融合课程”不局限于狭义的发明创造类“创客课程”,而是泛指所有的适合小学生学段特點的基于探究、发现、观察的课程,其最明显的特征是,设计思维在课程中的应用和强调有物理制品的物化成果。

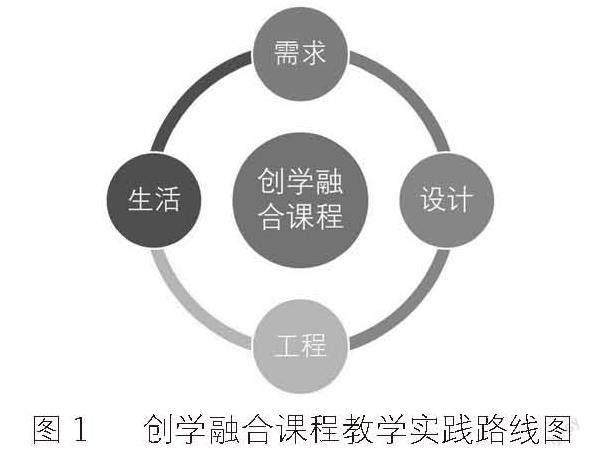

一、教学实践路线图(见图1)

1. 基于学生需求,确立探究主题

创学融合课程的学习主题可以从课程中确定、从生活中确定、从学生关注的热点问题中确定,同时确立“项目”实施的组织结构。探究主题的目标往往是一件具体的创意物化作品,这件作品是学生从未见过的,或者说,只在书本中见过、但从未在生活中见过实物的东西。这个过程中要确立具体的行动目标,建立评价标准。评价标准需要根据相关学科的课程标准确立。

2. 学生创意物化,尝试构建模型

设计过程中,需要学生调用已经学过的知识,也可能需要学生运用尚未学过的知识,这时教师可以根据情况指导学生学习。这个环节强调“让学生试试看”,教师、家长和同伴进行指导和评价,据此学生不断优化作品。

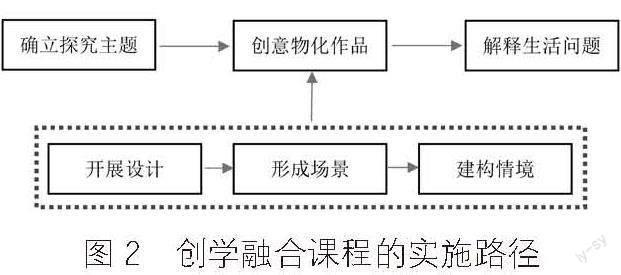

学生充分调用已有知识,计算、比较材料的运用和作品功能实施的情况,创作出作品。学生的创意物化包含了“开展设计”“形成场景”“建构情境”等三重含义。教师、家长和同伴进行指导和评价,据此学生不断改进、重构和迭代出新的产品。

3. 应用物化作品,解释生活问题

课堂上任何单一的作品只能说是一件“手工作品”,若想其血肉丰满,应该赋予其生命的意义,挖掘其背后的人文或科学背景。如,搭建一座木建筑四合院,学生要了解其木建筑中的榫卯结构和技术,制作出一座四合院。但是仅仅制作出四合院还不够,还要了解人们为什么要做四合院,四合院文化说明了人们居住环境如何演变,以及对生活有何企盼和内心追求。

当学生的“作品”形成“场景”时,学生表现出来的兴奋是一种好奇心,但当在“场景”之上赋予了人文或数理知识,“场景”就上升为“情境”。学生完成创意物化作品后,通过创编故事搭建情景,通过情景在线建构故事情境,从而链接生活,解决他们的探究问题。因此,基于“设计型学习模式”(DBL)的小学创学融合课程在教学中的实践同时蕴含着这条实施路线:

二、具体教学案例

1. 恐龙课程

这门课程主要适用于低年级学生。这个年段的学生对小动物有天然的喜爱,对各种事物都充满了好奇心,关于小动物的课程是他们学习的“需求”。在心理学特点上,低年段的孩子对于色彩和形状的认知处于“最近发展期”,数学、美术都涉及大量的颜色、形状的相关知识。课程内容上以恐龙知识引入,重点是设计恐龙模型、拼装恐龙、描绘恐龙,小组合作用恐龙创造出“侏罗纪世纪”,这是本课程的“设计和工程”部分。

接着,利用学习成果,解释恐龙生存时的弱肉强食现象,理解适者生存的道理。教师可以引导学生创造“恐龙棋盘”。这是本课程的生活应用部分。类似的,还可以设计开发“小汽车课程”“玩具总动员”“宇宙课程”等。

2. 清明上河图

中年段学生学习的一篇语文课文是关于《清明上河图》的,这篇文章让学生了解中国传统文化,联想到家乡的小村庄和身边城市的市井生活,这是这门课程中来自学生的学习背景和学习需求。

教师引导学生制作一座小城,设计和创作每一件物品,小房子、商店、人偶、车辆、桥梁等,每一件作品都凝聚着一段文化和故事。将各种作品聚集到一起,“小桥流水人家”和“清明上河图”就呈现在我们眼前。这个模型的材料可以用很容易获得的废纸、塑料、铁丝、衣服等,也可以精心设计成有结构的桥梁、轮轴等。这个学习过程实际上要调用学生已有的关于材料应用、尺寸测量、数量计算、结构应用、空间关系等诸多学科的知识。同时,小组内学生要互相合作,小组间学生也要彼此协作,一座小村庄或一座小城市才能跃然眼前。

面对已经形成的场景,学生要讲述一个关于它的故事。这需要学生研究人类生存的空间,甚至要研究《清明上河图》或考察自己的家乡,深刻理解生活的内容,这样的故事才能更合理。这个过程是学生利用“场景”和已经形成的“情境”回归与解释真实的生活。类似的,还可以设计开发“中国木建筑课程”“海洋课程”等。

在基于DBL的创学融合课程开发设计中,笔者充分利用了“儿童的制作本能”这一心理特点,并在教学实践中发现,是否制作物化出物理制品,教育教学效果明显不同。学生看到了一幅恐龙的图,得到的印象远远不如他动手拼成一个恐龙模型、把它涂色变成他最喜欢的样子时来得印象深刻。

通过“做中学”、大概念整体认知、创意物化、模型制作等来体验、设计、探究、制作、表现,切实地提高了学生的动手能力和创新能力,激发了学生内心深处的“创造”和“思考”的情绪情感。笔者在创学融合课程实践中发现,基于DBL的学习模式可以引起学生强烈的联想和迁移,感受到深沉的学习乐趣和满足感。相信随着人们对DBL认识的不断深入,创学融合课程会获得更多的突破。

责任编辑 魏文琦

实习编辑 周洁芸