基于“外风引动伏气”因势利导治疗头痛的回顾性研究*

张谨枫 江雪纯 陈后勤 安 洋 张 蕊 闻 瑛 袁 磊

江苏省太仓市中医医院 1 脑病科 2 心内科 215499

头痛是临床常见病、多发病,病因繁多,包括神经痛、颅内感染、颅内占位病变、脑血管疾病及全身疾病如急性感染等,常见于成年人。我国原发性头痛患病率超过23.0%,其中以紧张型头痛和偏头痛最为常见,分别占10.8%和9.3%,偏头痛是第2位致残性疾病,其危害不亚于痴呆、严重精神类疾病、四肢瘫痪等[1]。目前对于原发性头痛的治疗一直是临床难点,包括药物治疗和物理治疗,但均难以从根本上治愈,部分患者随病情进展或失治误治,可导致头痛逐渐加重,发作频次增加,甚至出现失眠、焦虑、抑郁等不良结果,严重影响日常生活和学习。目前,针对头痛的药物治疗以急性发作治疗和预防治疗为主,急性期包括使用麦角生物碱、曲坦类药物、非甾体类抗炎药、对乙酰氨基酚、阿片类药物等,但上述药仅对症止痛,且频繁使用还会增加药物过量性头痛[2]。非药物治疗包括经颅磁刺激、经颅电刺激、经皮神经电刺激、心理治疗、运动治疗及纯氧治疗等,实际疗效因人而异,并不能满足临床需要[3]。中医对头痛的认识历史悠久,并累积了丰富的治疗经验,认为头痛多为风邪作祟,外风引动伏邪是病理关键,我们基于“外风引动伏气”理论,因势利导,自拟头痛合剂在临床应用多年,取得显著成效,现回顾性报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 通过我院电子病历系统检索2018年1月—2022年1月收治的头痛患者121例,根据治疗方式分为常规组58例和联合组63例。常规组男25例,女33例,年龄18~50岁,平均年龄(34.25±5.87)岁,病程2~10年,平均病程(6.38±1.46)年,偏头痛26例,紧张性头痛32例。联合组男30例,女33例,年龄20~52岁,平均年龄(35.14±5.25)岁,病程1~10年,平均病程(6.46±1.52)年,偏头痛31例,紧张性头痛32例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 偏头痛诊断按照《中国偏头痛防治指南》[4],头痛发作前可有激惹、疲乏、食欲改变等不适症状,出现可逆的局灶性脑功能异常,可以是视觉性、高觉性或语言性,即畏光、畏声,或面部和上肢有针刺感、蚁行感,一般持续5~30min,头痛发作以单侧为主,可左右交替发生,疼痛以中至重度为主,多为搏动性,行走、咳嗽、喷嚏等可加重头痛,一般持续4~72h后可自行缓解;紧张性头痛诊断参照《紧张型头痛的分类和诊断标准》[5],头痛发作一般持续30min~7d,头痛为两侧性,多为轻、中度持续性压迫痛、紧缩痛,无搏动感,可伴有焦虑、抑郁、失眠等症状。中医诊断参照《中医内科学》[6]:偏侧或全头痛,或前额痛,或连及项背,呈胀痛、刺痛、牵拉痛,或伴有恶风畏寒,或胸胁满闷,呕恶纳差,或畏光畏声,遇冷加重等,苔薄白或白腻,或有瘀斑,脉浮紧或细涩。

1.3 纳入标准 年龄≥18岁;符合西医诊断标准、中医辨证标准;病历资料完整。

1.4 排除标准 继发性头痛;其他类型原发性头痛,如劳力性头痛、丛集性头痛、外部压力性头痛等;妊娠及哺乳期女性,或治疗期间有妊娠计划女性;合并严重心脑血管疾病;合并严重肝肾疾病,影响药物代谢;正在服用其他药物,可能影响本次治疗的疗效判定;合并未控制的精神类疾病,无法配合治疗。

1.5 治疗方法

1.5.1 常规组予以单纯西药治疗,紧张性头痛予乙哌立松,5mg/次,3次/d,口服;偏头痛予盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵)5mg/次,1次/d,每晚睡前30min服用。头痛不可耐受时,服用对乙酰氨基酚片(散利痛),1粒/次,治疗4周。

1.5.2 联合组在常规组基础上加用头痛合剂(川芎30g、白芷20g、天麻15g、钩藤15g、石菖蒲10g、地龙10g、僵蚕10g、赤芍10g、全蝎5g、细辛3g),水煎400ml,1剂/d,2次/d,治疗4周。

1.6 观察指标 (1)比较两组治疗后临床疗效,参照《中药新药临床研究指导原则》[7]。临床痊愈:症状完全或基本消失,头痛症状评分减少≥95%;显效:症状明显改善,头痛症状评分减少70%~94%;有效:症状有所改善,头痛症状评分减少 30%~69%;无效:未达上述标准或加重。治疗总有效率=[(临床痊愈+显效+有效)/总例数]×100%。(2)比较两组治疗前后头痛症状评分[8],包括头痛频次、头痛程度、持续时间及伴随症状。头痛频次:6分:≥5次/月;4分:3~4次/月;2分:≤2次/月。头痛程度:6分:须卧床;4分:影响工作;2分:不影响工作。持续时间,6分:>24h;4分:12~24h;2分:<12h。伴随症状,包括恶心、呕吐、畏光、畏声等,3分:≥3项;2分:2项;1分:1项。总分越高表示头痛越严重。(3)比较两组治疗前后同型半胱氨酸(Hcy)水平、血液流变学指标(全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度、纤维蛋白原)、血沉。

2 结果

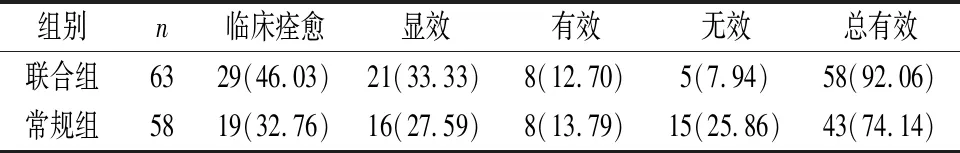

2.1 两组疗效比较 治疗后,联合组总有效率高于常规组(χ2=7.033,P=0.008<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组治疗前后头痛症状评分比较 治疗后,两组头痛症状评分均降低(P<0.05),且联合组低于常规组(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后头痛症状评分比较分)

2.3 两组治疗前后Hcy、血液流变学指标、血沉比较 治疗后,两组Hcy、全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度、纤维蛋白酶原、血沉均降低,且联合组Hcy、全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度、纤维蛋白酶原均低于常规组(P<0.05),而两组血沉比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组治疗前后Hcy、血液流变学指标比较

3 讨论

中医将“偏头痛”“紧张型头痛”等多种头痛疾病均归属“头痛”范畴。关于头痛的相关记载,最早出现于《内经》,在《素问·风论》中称之为“首风”“脑风”等,如“新沐中风,则为首风”“风气循风府而上,则为脑风”,指出风邪是导致头痛的最主要病因。《丹溪心法》指出:“头痛多主于痰,痛甚者火多,有可吐者,可下者”,认为痰邪是导致头痛的重要因素之一,并提出“头痛须用川芎,如不愈各加引经药……顶巅痛须用藁本”。《医林改错》提出瘀血是头痛的病理关键,并创血府逐瘀汤治疗,言“头痛者……忽犯忽好,百方不效,用此方一剂而愈”。

目前,中医学将头痛分为外感和内伤两大类进行辨治,外感多为外邪上扰清空,壅滞经络,络脉不通,以风邪为主,多夹杂他邪,如寒、湿、热等;内伤头痛则多与肝肾精血不足或脾胃失调等有关,若肝疏泄失常,气郁化火,则肝阳上亢,或肝肾阴虚,肝阳偏亢,或先天禀赋不足,肾精亏虚,无以生髓,髓海空虚而头痛,或脾胃生化乏源,头窍失养,或脾失健运,痰浊内生。由此可见,头痛虽按外感、内伤论治,但各种致病因素之间相互夹杂,病机复杂,对外感头痛的治疗以治风为主,对内伤头痛的治疗以养血滋阴、益肾填精为主,对虚实夹杂者,酌情兼顾并治[9-10]。尤其病久不愈,邪气入里成积,成痰化瘀,伏久阻滞脑络,当外邪引动则发为疼痛。

基于对上述头痛理论的基本认识,我们将从经典古籍《慎五堂治验录》中探究而得的学术思想与头痛的治疗相结合。《慎五堂治验录》是娄东中医流派的代表著作,也是“吴门医派”的重要组成部分,具有丰富的学术价值及临床指导意义。《慎五堂治验录》学崇仲景,博采众长,其记载的病案内容详实,特色突出,治病明辨病机,注重神机,尤其重视伏邪,治疗上用药轻灵、机圆法活等,蕴含了丰富的辨证思维。《内经》记载:“久病者,邪气入深”,从头痛的发病角度出发,头痛患者可能为外邪侵袭或内伤劳损,但由于正气未衰,邪不压正,临床可无明显头痛症状,随疾病进展,久病邪气入里,损及脉络,为头痛的发生埋下“伏气”。邪气中而未发,或治未除根,邪气留结,潜伏隐匿,因循日久而成伏邪,如《慎五堂治验录》案156记载:“伏邪着于营分”,指出伏邪晚发、伏邪变生他邪、伏邪受新邪引动等,易“气钝血滞塞灵机”[11-12]。关于伏邪的最早记载出现在《素问·阴阳应象大论》,“冬伤于寒,春必病温”,《注解伤寒论·伤寒例》云:“中而即病者,名曰伤寒;不即病者,寒毒藏于肌肤……至夏变为暑病”,明确提出了伏邪的特性。《伏气解》记载:“伏气之为病,六淫皆可,岂仅一端”,说明伏气复杂多变。《伏邪新书》云:“感六淫而不即病,过后方发者总谓之曰伏邪……遗邪内伏后又复发,亦谓之伏邪”,扩大了伏邪概念[13-14]。可见,邪气久踞便可成伏邪,头痛病机中,外感风寒湿邪,或内生痰瘀均可潜而成伏。

上述对于伏邪及外邪引动伏邪而发病的认识与头痛的病因病机具有相近之处,伏邪具有反复发作的特点,发作时伏邪转出于少阳,少阳经走形头部两侧,与头部发病时经脉循行相吻合,说明伏邪与头痛的发作密不可分。头痛缓解期,正邪不争,邪气潜伏与体内,符合伏邪感而不发,伏邪三阴的特点,当机体感受外邪时,正邪抗争是疾病发生的重要因素,若正气足,可抗邪外出则疾病潜伏,若正邪相争,又外感邪气,则正气不足而发病[15]。风为百病之长,风邪易袭阳位,头又为诸阳之会,在头痛的病因中,历代医家均非常重视风邪。《素问·风论》记载:“首风之状,头面多汗,恶风,当先风一日则病甚,头痛不可以出内”,指出遇风而头痛发作的特点。《诸病源候论》指出:“头面风者,是体虚,诸阳经脉为风所乘也……又新沐头未干,不可以卧……而致头风”,指出风邪引动湿邪而致头痛。《圣济总录》云:“偏头痛之状,由风邪客于阳经,其经偏虚者,邪气凑于一边,痛连额角”,指出正气不足、外感风邪是头痛发病的重要因素[16-18]。由此可见,外风既可以直接导致头痛,又可以引动机体伏气而发病。日常生活中,受环境、饮食、生活节奏及生、长、壮、老等多种因素影响,目前我们总结头痛伏气包括主要风、痰、瘀,在外风的引动伏邪与机体正气焦灼相争,正邪相争是机体常见状态,故治疗时我们提倡还应结合中医学“因势利导”思想,在治疗疾病时要综合考虑,顺应病位、病势及阴阳消长、脏腑气血运行规律等,采用最佳治疗方案,是“天人合一”整体观念的体现。“因势利导”思想起源于先秦哲学,中医将该理念引入疾病的治疗当中。中医学以正邪相争为基础,将正邪与人体生理、病理相结合,认为二者既相互独立又彼此联系,正气是发病的决定因素,邪气是重要条件,二者在生理状态下处于动态平衡,因势利导应顺应正气,扶正祛邪,正气得以扶助,抗邪能力增强,邪气自然无所遁形,提倡诊疗时要综合多方面因素,审机度势,明确病位、病情、病势等,用于头痛治疗则以去外风为主,兼顾风、痰、瘀等伏气,以求“动小而功大,用浅而功深”之功效。

基于上述理论认识,结合头痛的特点、伏邪特性,我们研制出院内制剂——头痛合剂。头为诸阳之会,根据病位利导,故方中川芎为君药,上行巅顶,引药上行,善治少阳、厥阴头痛;白芷为臣药,善治阳明太痛,与川芎配伍,能提高温通经络功效,上二味合用,以祛外风;天麻、钩藤平肝潜阳、缓解头痛、通经活络,以息风。风邪善行数变,邪留经络,遵叶天士“久则邪正混处其间,草木不能见效,当以虫蚁疏逐”之训,须以搜剔动药,故加僵蚕息风止痉、祛风止痛;全蝎搜风通络、解痉止痛;地龙定经通络的功效;虫类药善走行,可加强疏经通络、祛风之功效;石菖蒲开窍醒神清热平肝,虫类合用可搜风通络,联合石菖蒲,可祛伏气之痰邪;赤芍散瘀止痛;细辛祛风止痛,散寒解表,上二味合用,以散伏气之瘀;全方合用,以祛风为基本思路,祛外风,搜内风,安伏气,促进机体恢复阴阳平衡,达到治疗效果。

本文结果显示,联合组临床总有效率明显高于常规组(P<0.05);说明头痛合剂比单纯西药的治疗效果更优。治疗后两组头痛症状评分均降低,且联合组均低于常规组(P<0.05),说明头痛合剂在减轻症状、缓解疼痛、降低发作方面更具优势。Hcy可产生自由基,如过氧化氢、超氧负离子等,损伤血管内皮细胞,降低血管顺应性,产生神经源性炎症和疼痛,头痛发作时,Hcy水平升高,通过活化核转录因子κB(NF-κB),促进下游炎症因子产生,加剧血管结构损害和功能紊乱,引发微循环障碍和血液流变学异常[19]。回顾性分析发现,治疗后联合组Hcy、全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度、纤维蛋白酶原均低于常规组(P<0.05),但两组血沉比较差异无统计学意义(P>0.05),说明头痛合剂能降低Hcy,改善全血高切黏度、全血低切黏度、血浆黏度、纤维蛋白酶原,可能是其发挥作用的药理机制之一。

综上所述,基于“外风引动伏气”理论,使用头痛合剂治疗头痛,具有因病位之势、病邪性质之势,临床证实可提高临床效果,改善症状,缓解疼痛,下调Hcy,降低血液黏度,值得推广。