脾卡波西肉瘤1例并文献复习

尹兴瑞,李 云

(聊城市第二人民医院肝胆胰血管外科,山东 聊城,252600)

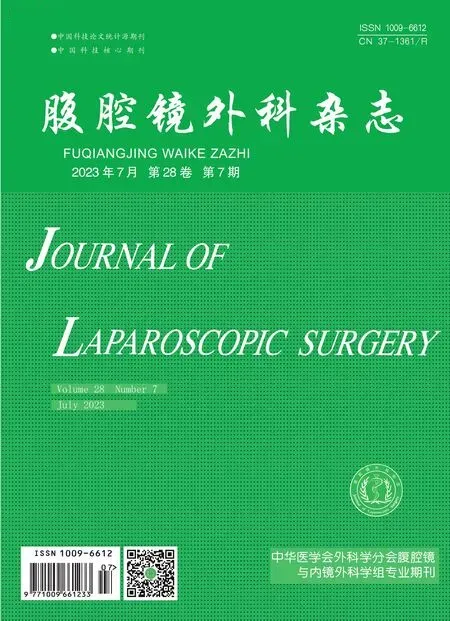

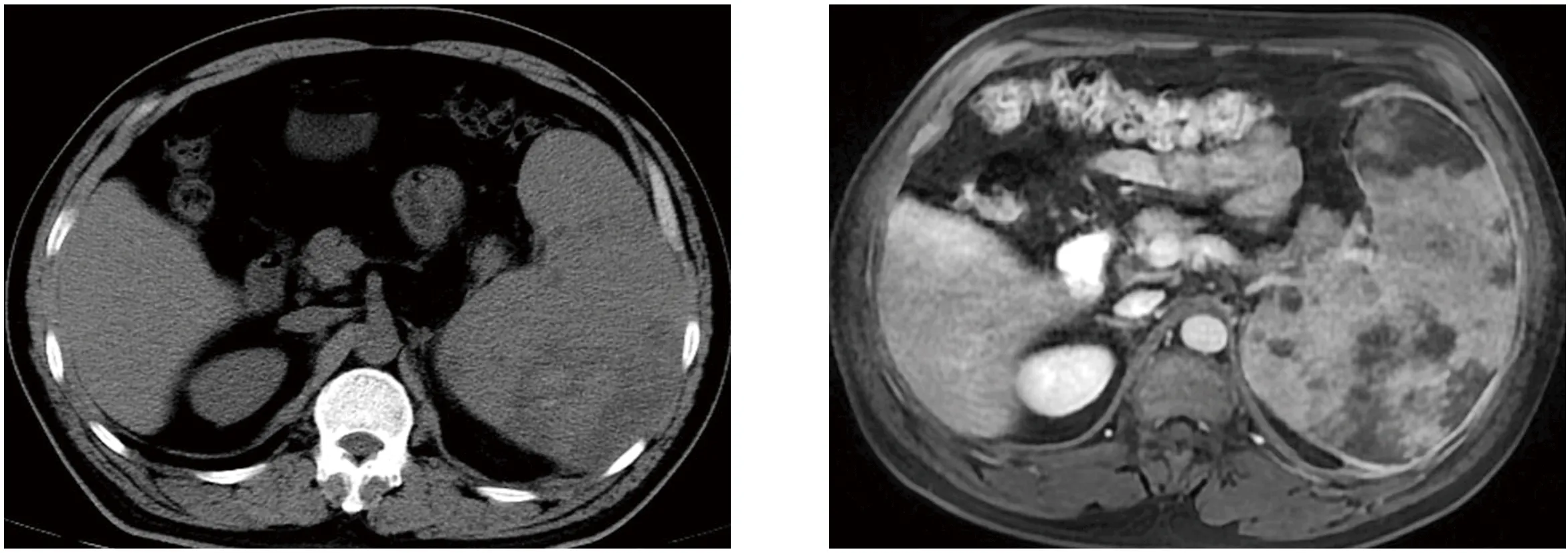

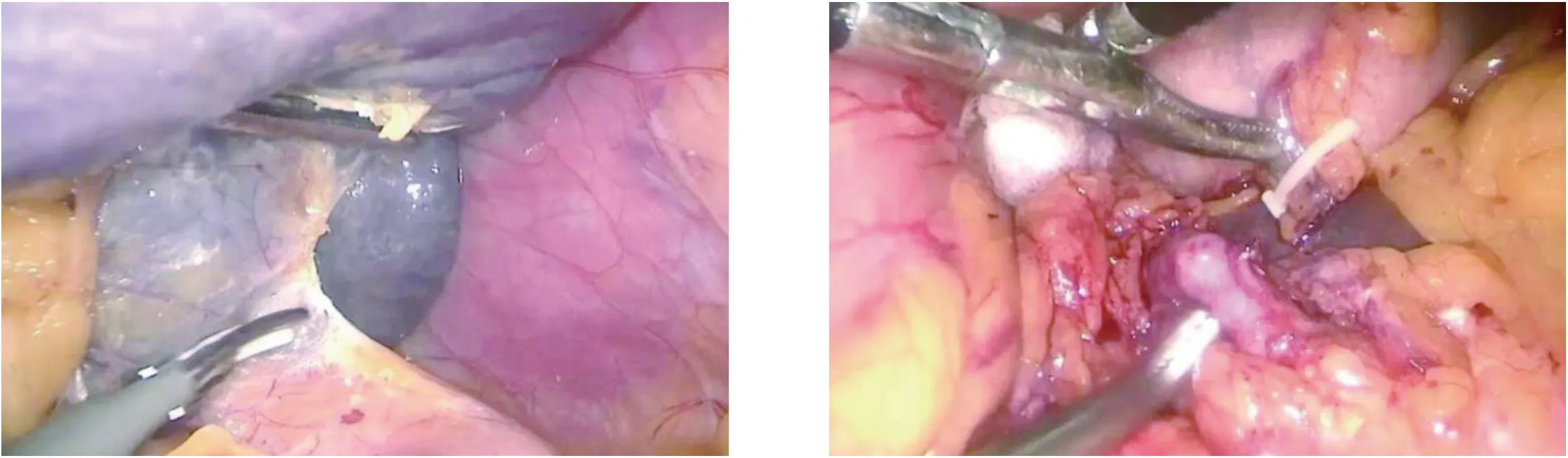

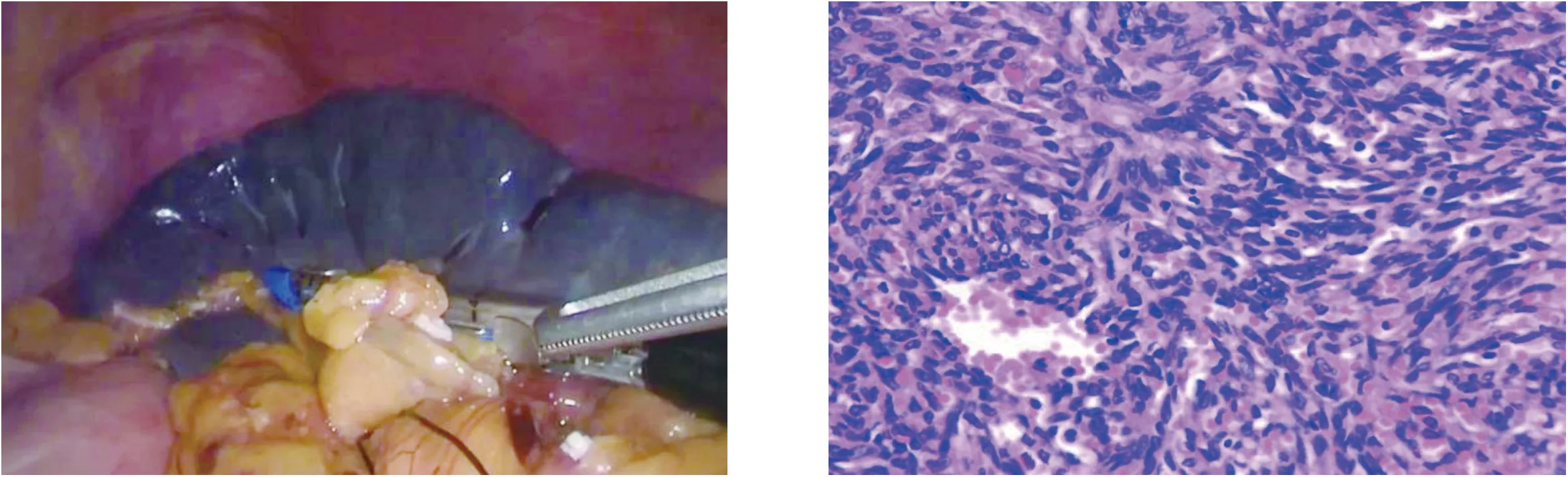

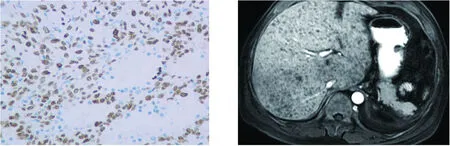

卡波西肉瘤(Kaposi’s sarcoma,KS)是少见的恶性肿瘤,其发病受多种因素影响,如病毒感染、免疫功能、遗传、生活环境等[1]。主要受累部位为皮肤,表现为结节样改变。此外,淋巴结、内脏器官等也可受累,但较少见[2]。我国报道该病多见于新疆少数民族[3],HIV阴性且原发部位为脾脏的汉族患者临床罕见。本组1例患者为中年男性,汉族,50岁,主诉腹胀10余天入院。伴有纳差、消瘦,无其他不适表现,既往体健。入院查体:贫血貌,皮肤、巩膜无黄染。腹部膨隆,对称,腹肌稍紧张,无明显压痛、反跳痛。肝肾未触及,脾肋下约3横指,Murphy征阴性,叩诊呈鼓音,移动性浊音(-),肠鸣音可。双侧颈部、腋窝、腹股沟区未触及肿大淋巴结。入院后完善相关检查,血常规:血红蛋白86 g/L,红细胞3.01×1012/L,血小板22×109/L,C反应蛋白79.61 mg/L;贫血三项:叶酸4.75 ng/mL;凝血六项:D-二聚体3.40 mg/L。多次测定HIV抗原、抗体均为阴性。余术前相关检验结果未见明显异常。骨髓化验:血小板减少,红系增生明显活跃。骨髓活检:骨髓增生明显活跃,粒细胞与有核红细胞的比值减小,均以中幼及以下阶段细胞为主,巨核细胞不少,以分叶核细胞为主;淋巴细胞散在分布,多倾向于反应性,局部纤维血管增生。免疫组化:CD34(血管+),CD117(-),髓过氧化物酶(粒系+),CD20(B细胞+),CD3(T细胞+),角蛋白(-),特殊染色:网状纤维染色(+)。腹部B超:脾大,可探及多数片状低回声及无回声。腹部平扫CT:脾脏外形大,其内多发片状低密度影及混杂密度影(图1)。腹部核磁平扫+增强:脾脏体积明显增大,信号不均匀,内见散在多发斑片状T1WI、T2WI高或低信号灶,弥散加权成像呈高信号,静注造影剂后呈相对低信号,考虑为肿瘤性病变,淋巴瘤可能性大(图2)。患者诊断为脾脏占位性病变、脾大、脾亢,有脾切除指征,排除手术禁忌后行腹腔镜脾切除术。游离脾周韧带(图3),分离结扎脾脏血管(图4),直线切割闭合器离断脾蒂(图5)。术后病理:脾脏梭形细胞增生,之间有裂隙状血管腔,间质出血(图6),符合KS(低度恶性)。免疫组化:CD31血管管腔(+),CD34梭形细胞(+),FLI-1(+),内皮细胞分化(+)(图7),核增殖抗原(10%+),D2-40梭形细胞(-),角蛋白(-),上皮膜抗原(-),CD8(-),人类疱疹病毒8型(-)。术后予以抗炎、止痛、升血小板、补液等药物治疗,第15天出院。患者出院后13 d因发现皮肤、巩膜黄染再次入院,完善血常规示:白细胞25.78×109/L,中性粒细胞83.0,红细胞1.71×1012/L,血红蛋白53 g/L,血小板21×109/L,C反应蛋白101.51 mg/L。肝功能示:谷丙转氨酶86 U/L,总胆红素236.9 μmol/L,直接胆红素165.3 μmol/L,间接胆红素71.6 μmol/L,谷草转氨酶106 U/L。腹部核磁:肝脏体积明显增大,肝内胆管轻度扩张。肝内可见弥漫性点状及斑片状T1WI、T2WI高信号影,弥散加权成像呈稍高信号影,边缘尚清,静注造影剂后未见明显异常强化影。考虑为多发肝转移瘤(图8)。患者入院2 d后因经济原因拒绝进一步治疗,办理自动出院,出院7 d后死亡。

讨 论 KS是一种多发性特发性出血性肉瘤,多见于艾滋病患者[4],临床上主要有四种类型,即经典型或欧洲型、非洲型或地方性、同种移植型或医源性免疫抑制相关型、流行性或艾滋病相关型[5]。结合本例患者的临床资料,诊断为经典型KS。我国主要以新疆维吾尔族、哈萨克族等经典型KS多见,汉族少见。目前研究认为,其发生多与人类疱疹病毒8型感染或自身免疫功能障碍有关[6]。KS最典型的表现为皮肤或黏膜的改变,可见斑丘疹,皮损为红色、紫色或棕色,可融合成大的结节。根据患者的病史、皮损特点等可对KS作出初步诊断,确诊有赖于组织病理学检查,镜下可见梭形细胞增生,可有轻度异型性,还可见血管增生、间质出血、淋巴细胞浸润等。免疫组化表现为梭形细CD34(+),CD31(+),大多患者人类疱疹病毒8型(+)[7]。

图1 术前腹部CT 图2 术前腹部核磁

图3 游离脾周韧带 图4 游离结扎脾动脉

图5 离断脾蒂 图6 术后病理(HE×40)

图7 内皮细胞分化(+) 图8 术后腹部核磁

脾KS的鉴别诊断:(1)脾血管瘤。主要通过脾脏超声、CT、核磁等检查作出鉴别[8-9]。超声可了解其内部血流情况,一般多为高回声。CT、核磁增强扫描多表现为快进慢出的向心式强化。(2)脾错构瘤。为机体早期发育异常所致,脾脏正常的结构成分比例失调。腹部超声多为边界清晰的强回声团块,内部杂乱不均,肿块内部及周边血流信号丰富。CT平扫肿瘤为稍低、等或混杂密度。肿瘤内有钙化为该病的特征性表现。动脉期多见肿瘤不均匀轻度强化,门脉期肿瘤密度逐渐均匀,延迟期肿瘤密度与脾实质接近或稍高。(3)脾囊肿。腹部超声示脾脏大小、外形多正常,可见类圆形无回声区,边界清晰,囊壁光滑。CT、核磁表现的密度为水样,增强后无强化。(4)脾血管肉瘤。腹部超声示脾脏增大,肿瘤呈混合回声,边界欠清晰,可见血流信号丰富。腹部CT示肿瘤常呈分叶状,边界不清,侵袭性强,增强扫描与血管瘤类似,呈快进慢出的向心式强化,常可见远处转移灶。(5)脾淋巴瘤。是脾脏常见的恶性肿瘤,多为继发性,常伴有左上腹疼痛不适,浅表淋巴结肿大。超声可见脾脏增大,形态异常,肿瘤为低回声区,血流信号丰富。CT增强扫描呈不均匀强化,延迟期肿瘤强化较周边低。核磁:T1WI呈等或低不均匀信号,T2WI呈不均匀稍高信号,增强扫描后可表现为高或低信号区。

对于不同类型的KS,治疗方式也有所差异。经典型KS可予以冷冻、电化学、放疗及手术切除局部病变等疗法。如果效果不明显或病情进展,可予以长春新碱、紫杉醇等化疗[10]。有研究表明,干扰素对其也有一定疗效[11]。地方型KS主要发生在非洲,临床报道较少;有研究表明,予以博来霉素、长春新碱、阿霉素、紫杉醇等化疗药物治疗后存活率可达65%[12]。医源型KS的发生与机体免疫抑制有关[13],因此治疗上既要减少免疫抑制剂用量,又要积极治疗原发病,两者间需寻找一个平衡点,也可予以化疗、放疗等改善病情。有报道认为,新型免疫抑制剂雷帕霉素可减少该病的发生[14]。目前对于艾滋病相关型KS的治疗以高活性抗逆转录病毒疗法联合化疗、放疗或贝伐珠单克隆抗体等,可有效提高患者生存率[15]。

本例患者无艾滋病史,皮肤上也无典型的皮损改变,原发病变位于脾脏。脾脏肿瘤的诊断主要依靠影像学检查明确,但由于该病临床罕见,经验不足,术前完善腹部超声、CT及磁共振等检查也未能考虑到该病。术前核磁检查考虑为脾淋巴瘤,可见本例患者的核磁影像学表现与脾淋巴瘤相似,因此仅通过术前影像学检查难以鉴别,需结合组织病理学进一步明确。对于该病的治疗临床报道较多的为艾滋病相关KS且原发部位为皮肤,本例患者国内外报道甚少,缺乏可参考的诊疗指南。对于治疗方式,我们选择行腹腔镜脾切除术,主要依据是存在脾切除的指征,包括脾脏占位性病变、脾梗死、脾功能亢进、脾破裂等,本例符合脾脏占位性病变、脾功能亢进,其他部位未发现明显病变。患者于术后1月余死亡,分析原因为术后出现肝转移瘤,引起肝内胆管阻塞、胆系感染、肝功能衰竭。因KS患者多合并自身免疫功能低下,如本身免疫力较差,加上手术打击,可使机体免疫力进一步恶化,可能出现术后感染、肿瘤远处转移等情况。结合本例患者的预后,选择手术治疗需谨慎。此外,中医中药、免疫治疗、靶向治疗等保守治疗方面的效果还需进一步探索研究。结合本例的治疗经验,我们认为如遇此类病例,可申请上级医院远程会诊,协助诊治。术前未明确脾脏占位性质的情况下,建议完善脾穿刺活检,尽量术前明确诊断,减少治疗的盲目性。如为恶性肿瘤可完善PET-CT,了解远处转移情况,为制定下一步治疗方案提供方向。如考虑为脾KS,可进一步了解机体免疫情况,必要时静脉输注免疫球蛋白,提高机体免疫力,增加手术耐受度。脾KS为临床罕见疾病,其治疗还需要更多的诊治经验分享,为临床提供参考。