企业数字化转型会影响资本结构决策吗?

张焰朝 刘家博

摘 要:本文以2007—2020年沪深A股上市企业为研究对象,实证检验了数字化转型对资本结构动态调整的影响。结果显示:数字化转型显著加快了企业资本结构动态调整的速度。影响机制分析表明,数字化转型通过降低债务融资成本和代理成本两条路径促进了企业资本结构调整。异质性检验发现,数字化转型对资本结构调整速度的影响存在非对称性,数字化转型主要影响资本结构向上调整的速度,而对向下调整速度的影响并不明显;对于非国有企业、技术密集型和资本密集型行业,数字化转型对资本结构调整速度的提升作用相对较大。数字化转型对资本结构调整方式影响的检验表明,数字化转型提高了通过债务融资方式调整资本结构的概率。

关键词:数字化转型;资本结构动态调整;调整速度;调整成本

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2023)07-0013-10

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.07.002

一、引言

随着数字技术的迅猛发展,数字经济成为国民经济高质量发展的重要支撑和世界各国广泛关注的经济发展模式,如何提高数字化和实体经济的融合发展已成为当前促进我国经济发展的重要问题。从微观角度看,企业承载着数字经济发展和转型的重要功能(吴非等,2021;韦谊成等,2022)[1,2],加快企业数字化转型已成为发展数字经济的主要任务(陈冬梅等,2020;戚聿东和肖旭,2020)[3,4]。已有文献表明数字化转型对企业的生产经营、治理及投资等行为决策有重要影响,区别以往文献,本文试图从财务行为的角度考察数字化转型对资本结构决策的影响。

资本结构决策对于企业而言至关重要,资本结构是否合理直接关系到企业的长期发展和价值实现,动态权衡理论认为企业拥有目标资本结构,当偏离该目标资本结构水平时,会以此为方向进行调整,而趋向目标资本结构的速度取决于调整成本(Leary和Roberts,2005)[5]。根据现有研究,债务融资成本和代理成本是影响资本结构调整的重要因素。一方面,债务融资成本的上升增大了资本结构调整成本,阻碍了资本结构动态调整,而债务融资成本的降低能够有效促进资本结构调整(Barry和Brown,1984;潘爱玲等,2021)[6,7]。另一方面,企业管理层负责做出资本结构的调整决策,因而管理层与股东间的代理冲突也是影响资本结构调整速度的关键要素。Morellec等(2012)[8]的研究表明,股东和管理层间的代理冲突会降低企业向最优资本结构调整的速度,扭曲企业资本结构动态调整行为。数字化转型既可以提高信息透明度,提高债权人对企业的预期,降低企业债务融资成本(刘梦莎等,2023)[9],还可以降低代理成本(张焰朝和卜君,2023)[10]。那么企业数字化转型是否能够引起资本结构决策的变化?是否能够提高资本结构动态调整速度?对上述问题的回答有助于理解数字化转型对企业价值实现的积极作用,以及准确评估数字化转型的实施效果。

鉴于此,本文利用文本分析法构建了企业的数字化转型程度指标,以2007—2020年沪深A股上市企业为对象,检验了数字化转型与资本结构动态调整速度之间的关系。实证结果表明,数字化转型显著加快了资本结构动态调整的速度。进一步分析发现,债务融资成本和代理成本的降低是企业数字化转型加快资本结构动态调整速度的重要机制。数字化转型主要影响资本结构向上调整的速度,而对向下调整的速度影响并不明显;对于非国有企业、技术密集型和资本密集型行业,企业数字化转型对资本结构动态调整速度的提升作用相对较大;企业数字化转型与资本结构调整方式之间关系的检验表明,负债融资是数字化转型背景下资本结构调整的主要方式。

本文可能的贡献主要有以下几点:首先,本文研究了数字经济发展背景下微观企业数字化转型对财务决策的影响,全面评估了数字化转型在促进企业资本结构动态调整方面的积极作用,深化了数字化转型经济后果方面的研究。其次,扩展了资本结构调整影响因素的文献。本文从市场微观主体数字化转型的角度揭示了数字化转型对资本结构动态调整的加速作用,同时为资本结构的非对称调整提供了更全面的证据,从而丰富了有关动态权衡理论的研究。最后,本文从企业杠杆优化的角度为数字化转型的公司治理效应提供了直接证据,为如何利用数字化转型实现降杠杆和稳杠杆等经济目标提供了一定的决策参考,同时对提高资本结构决策效率具有重要的实践价值。

二、理论分析与假设提出

已有研究表明企业存在着最优的资本结构,而不完美市场的存在使得企业通常并不能达到最优的资本结构,市场的低效率使企业的实际资本结构表现为高于或者低于目标资本结构两种状态,此时向下调整或者向上调整负债率将有利于提高企业价值,但市场存在不完备性,交易成本就能够对企业资本结构的调整产生不利影响(Faulkender等,2012)[11]。企业数字化转型能够通过降低债务融资成本和代理成本,使资本结构调整成本下降,进而优化企业的资本结构决策,提高管理层以价值最大化为目的进行财务决策的积极性,提高资本结构调整速度。

第一,数字化转型能够降低债务融资成本,从而激励企业积极调整资本结构,提高资本结构调整速度。由于管理层和债权人之间的信息不对称,管理层有较强的动机从事对债权人利益有害的机会主义行为,这将恶化管理层和债权人之间的利益冲突,增大债权人的投资风险(Ashbaugh-Skaife等,2006)[12]。当债权人预期到管理层可能的机会主义行为时,将会要求更高的风险溢价以弥补其较高的投资风险(Kabir等,2013)[13],使企业的债务融资成本增加,从而不利于资本结构调整。而数字化转型可以降低债务融资成本,提高资本结构调整速度。一方面,会计信息是债权人筛选和监督企业的主要工具,高质量的会计信息可以降低企业与债权人之间的信息不对称,从而直接影响债务契约的设定(Bharath等,2006)[14]。数字化转型能够通过数字技术将数据编码输出成标准化、结构化信息,提升信息可利用度。随着数字化转型逐步嵌入、融合到企业的运营管理和业务体系,企业信息传递效率和会计信息质量得以提高(张焰朝和卜君,2023)[10],债权人能够掌握比以往更加充分的信息,降低了债权人和企业在订立契約和后续监督过程中所需付出的成本,从而降低了企业的债务融资成本(Zhang,2008)[15],促进了资本结构调整(Barry和Brown,1984;潘爱玲等,2021)[6,7]。另一方面,在数字经济发展的背景下,数字化转型程度较高的企业能够利用其数字化优势,借助年报信息或者生产技术转型等方式,向外界释放积极信号,在一定程度上提升了资本市场主体对企业的正面评价和预期,这种改变会迅速地反映到市场中,降低企业债务融资成本(刘梦莎等,2023)[9]。债务融资成本的降低为管理层做出最优的资本结构决策提供了有利条件,提高了企业资本结构调整的速度。

第二,数字化转型能够降低代理成本,提高资本结构调整速度。股东与管理层间的代理冲突使管理层在进行资本结构决策时会降低实际资本结构低于目标水平时趋向目标调整资本结构的速度(Morellec等,2012)[8]。还有观点认为股东与管理层之间存在的代理问题会使管理层进行过多债务融资,从而谋求未来最大利益,造成资本结构高于目标水平时趋向目标调整资本结构的速度变慢(Lambrecht和Myers,2008;王曉亮和邓可斌,2020)[16,17]。因此,当股东与管理层之间代理成本较高时,管理层不以企业价值最大化为目标,其存在的机会主义行为会使企业偏离最佳资本结构,同时扭曲资本结构决策行为,降低资本结构动态调整速度。而企业数字化转型促进了企业日常生产经营等关键活动的透明化(曾建光和王立彦,2015)[18],有效降低了外部监督成本和审查成本(罗进辉和巫奕龙,2021)[19],从而缓解代理冲突,使管理层基于企业价值最大化的目标来进行财务决策,从而加快资本结构调整速度。

综上所述,一方面,企业数字化转型可以改善自身信息传递效率,提高会计信息质量,提升债权人对企业的正面预期,从而降低企业的债务融资成本,最终促进资本结构向目标方向动态调整;另一方面,企业数字化转型有效降低了外部监督成本和审查成本,经理人的信息优势被削弱,企业信息环境的改善减小了股东和管理层间的代理成本,管理层在做出资本结构调整决策时会更多地以企业价值最大化为目标,从而提高了资本结构动态调整的速度。据此,本文提出如下假设:

H1:数字化转型加快了企业资本结构动态调整的速度。

三、研究设计

(一)样本选择及处理

采用2007—2020年沪深A股上市企业为初始样本,在初始样本的基础上,参考已有文献的做法,按以下步骤进行筛选:(1)剔除金融行业样本、ST或*ST状态样本;(2)剔除在考察期中进行IPO的企业;(3)剔除相关数据缺失的样本。根据上述标准,最后得到14319个公司—年度观察值。本文对所有连续变量在1%水平上进行了Winsorize处理,以消除极端值对研究结果的影响。上市公司年报来源于巨潮资讯网,相关财务和治理数据主要来源于国泰安数据库和中国研究数据服务平台(CNRDS)。

(二)变量定义与说明

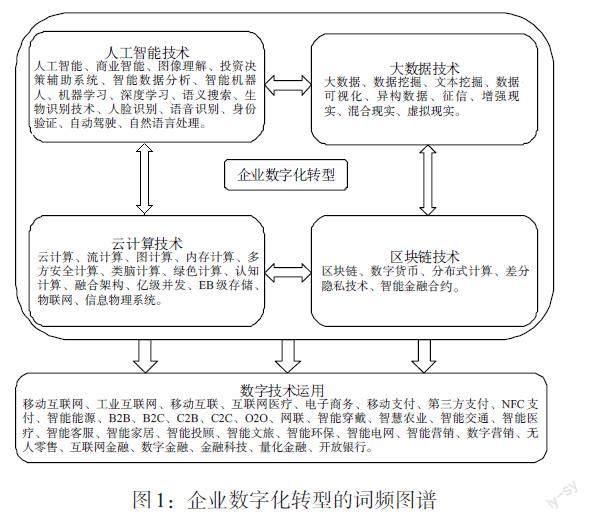

1.企业数字化转型。本文借鉴吴非等(2021)[1]、赵宸宇等(2021)[20]的方法,基于上市企业披露的年报,采用文本分析法来刻画企业数字化转型强度。参考吴非等(2021)[1]依据数字技术内核提取的词汇,本文确定了与数字化转型相关的关键词(见图1)。利用Python技术抓取相关的关键词并统计其在不同年份年报中出现的次数,出现频率越高,说明企业在数字化转型方面取得的成效越显著。在加总所有词频数的基础上进行对数化处理,最终得到刻画企业数字化转型的整体指标DCG。

2. 资本结构调整速度。参考Byoun(2008)[21]、黄俊威和龚光明(2019)[22]的做法,使用模型(1)来估计资本结构调整速度:

[Levi,t-Levi,t-1=γLev?i,t-Levi,t-1+εi,t] (1)

其中,[Lev]表示企业的实际负债率,[Lev*]表示企业的目标负债率,回归系数γ代表着资本结构调整速度,其含义是[Lev]与[Lev*]之间的差距以平均每年[γ]的速度减少。

借鉴现有文献的做法,使用相关企业特征变量拟合目标资本结构值:

[Lev?i,t=β1EBITi,t-1+β2TQi,t-1+β3DEPi,t-1+β4Sizei,t-1+β5FAi,t-1+β6IndLevi,t-1] (2)

企业特征变量选取上一年度的抵押能力([FA])、盈利能力([EBIT])、非债务税盾([DEP])、规模([Size])、成长机会([TQ])以及年度行业资本结构中位数([IndLev])。

将模型(2)代入模型(1),得到以下模型:

[Levi,t=(1-γ)Levi,t-1+γβ1EBITi,t-1+γβ2TQi,t-1+γβ3DEPi,t-1+γβ4Sizei,t-1+γβ5FAi,t-1+γβ6IndLevi,t-1+εi,t] (3)

参考Faulkender等(2012)[11]、黄继承等(2014)[23]等的做法,本文采用修正的最小二乘虚拟变量法(LSDVC)估计模型(3),将估计出的系数代入公式(2),得到[Lev*]的值。再将[Lev*]代入模型(1),得到资本结构调整速度。

3. 模型设定。为了检验企业数字化转型对资本结构调整速度的影响,借鉴Faulkender等(2012)[11]、黄继承等(2016)[24]的做法,对模型(1)进行修正和扩展,并使用面板固定效应的方法估计企业数字化转型与资本结构动态调整的关系:

[Levi,t-Levi,t-1=γ0+γ1DCGi,tLev?i,t-Levi,t-1+εi,t] (4)

同时,为更加方便列示结果,将模型(4)进行如下转换:

[Delta_Levi,t=γ0+γ1DCGi,tTarget_Levi,t+εi,t] (5)

模型(5)估计出的交互项系数[γ1]就表示数字化转型对资本结构调整速度的影响,若[γ1]显著为正,则表明企业数字化转型能够提高资本结构的调整速度。同时模型采用了Cluster 聚类稳健标准误调整的[t]统计量。具体变量定义见表1。

四、 实证结果与分析

(一)描述性统计

表2是本文主要变量的描述性统计结果。实际负债率Lev的均值为0.410,最小值为0.053,最大值为0.995,标准差为0.203,说明上市企业的资本结构存在着一定的差异,平均来看处于中等水平;实际资本结构偏离目标资本结构Target_Lev的均值为0.012,最小值为-0.141,最大值为0.276,说明实际资本结构偏离目标资本结构的程度较小,但分布比较广泛,与黄继承等(2016)[24]报告的结果相近。资本结构实际调整的偏差和目标调整的偏差均呈现出向上调整的态势,这也说明了研究资本结构的动态调整具有一定的现实意义。企业数字化转型DCG的均值为1.787,最小值为0,最大值为4.990,说明上市企业之间的数字化程度存在着较大差异性,与已有文献报告的结果基本一致。估计目标资本结构值的企业特征变量均在合理的取值范围内,不再详述。

(二)基准回归:数字化转型与资本结构调整速度

先根据公式(5)对企业数字化转型与资本结构调整速度之间的关系进行考察。表3是数字化转型和资本结构动态调整速度的基准回归结果。第(1)列未加入数字化转型变量DCG,Target_Lev的回归系数为0.216,说明本文研究区间内我国上市企业调整资本结构的平均速度为21.6%。Faulkender等(2012)[11]得到美国上市公司1965—2006年间平均的资本结构调整速度为31.6%,即相对于美国企业而言,我国企业的调整速度较慢。第(2)列加入了数字化转型变量DCG,Target_Lev的回归系数为0.177,交互项DCG[×]Target_Lev的系数为0.023,且在1%的水平上显著为正,这一结果表明数字化转型使资本结构调整速度提高了约13%(0.023/0.177)。即企业数字化转型程度越高,资本结构动态调整的速度越快,H1得到验证。

(三)稳健性检验

1. 内生性检验:工具变量法。为缓解本文存在的内生性问题,采用工具变量法进行检验。借鉴赵宸宇等(2021)[20]和袁淳等(2021)[25]的做法,使用各省每万人移动电话用户数(MobileIV)作为企业数字化转型的工具变量,企业所在地通信方式的普及度会在一定程度上影响企业对信息技术的接受及应用程度,但不会直接影响企业的资本结构决策。表4是工具变量法检验的结果,由于本文关注的是交互项DCG[×]Target_Lev的回归系数,因而第一阶段中分别使用工具变量MobileIV和MobileIV[×]Target_Lev对数字化转型变量DCG和DCG[×]Target_Lev进行回归,MobileIV和MobileIV[×]Target_Lev的回归系数分别为0.075和0.026,且均在1%的水平上显著为正,意味着某地区每万人移动电话数量越多,当地企业的数字化转型程度越高,和理论逻辑一致。弱工具变量检验中Cragg-Donald Wald F统计量为94.636,拒绝了工具变量是弱工具变量的假设。第二阶段交互项DCG[×]Target_Lev的回归系数为0.004且在5%的水平上显著为正,即企业数字化转型提高了资本结构调整速度,表明使用工具变量法处理内生性问题后结论依然稳健。

2. 内生性检验:解释变量滞后。由于数字化转型对资本结构调整决策的影响可能存在一定的时间滞后性,因而本文将数字化转型分别滞后一期和两期后重新回归,回归结果如表5所示,结论不变。

3. 修订资本结构部分调整模型。借鉴Faulkender等(2012)[11]的做法,为将资本结构调整分离为主动调整和机械调整,本文进行如下处理:先使用有息负债总额除以总资产的方式衡量实际负债率Levi,t,然后令Levi,t-1等于上一年的有息负债除以上一年度总资产与当年的净收益之和。在此基础上重新估计上述模型,此时估计出的[γ1]即为资本结构主动调整的速度,重新回归后结果如表6第(1)列所示,结论不变。

4. 改变估计目标负债率Lev*的模型。前文采用最小二乘虚拟变量法估计模型(3),然后将估计出的系数代入模型(2)得到目标负债率的值,在此借鉴黄继承等(2014)[24]的做法,以GMM模型估计模型(3)来计算目标资本结构。重新回归结果如表6第(2)列所示,结论不变。

5. 数字化转型指标分解。为了深化企业数字化转型对资本结构动态调整的理解,借鉴吴非等(2021)[1]的做法,将数字化转型指标降维分解,划分出了人工智能(AI)、区块链(BD)、云计算(CC)、大数据(DT)以及实践应用层面(ADT)5个指标,分别检验与资本结构调整速度的关系。回归结果如表7所示,5个指标和Target_Lev的交互项系数均显著为正,即企业实施的人工智能、区块链、云计算、大数据技术和数字技术运用均能加快资本结构调整速度,研究结论稳健度较高。

6. 改变数字化转型程度的衡量方式。前文统计了各关键词在不同年份的年报中出现的次数,然后在加总所有词频数的基础上进行对数化处理得到数字化转型变量DCG。在此借鉴袁淳等(2021)[25]的做法,重新度量企业数字化转型程度:其一,考虑到行业差异,剔除数字化转型指标中的行业趋势,将数字化转型指标DCG减去所在行业当年的DCG均值,得到指標DCGadj,该指标表示企业数字化转型在行业内的相对水平;其二,将数字化转型指标同上降维分解为5个指标,对5个细分指标进行分年度离差标准化处理,具体而言,DCG_Si=[DCGi-min(DCGi)]/[max(DCGi)-min(DCGi)],然后将标准化后的细分指标加总,得到新的数字化转型指标DCGstd。重新回归结果如表8所示,无论是经行业均值调整后的数字化转型指标DCG还是离差标准化后的数字化转型指标DCG_Si,其与资本结构目标调整偏差的交互项均在1%的水平上显著为正,即改变数字化转型程度的衡量方法以后,企业数字化转型依然显著提高了资本结构调整速度,结论不变。

五、进一步分析

(一)企业数字化转型影响资本结构动态调整速度的机制分析

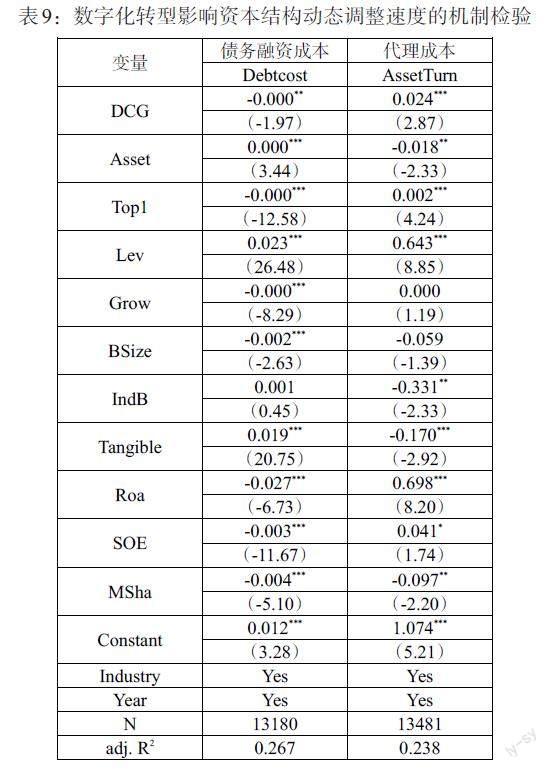

前文的理论分析表明,数字化转型影响企业资本结构动态调整速度的路径有两条:一方面,企业数字化转型可以改善自身信息传递效率,提高会计信息质量,提升资本市场上债权人对企业的正面评价和预期,降低企业的债务融资成本,从而有效地促进资本结构向目标方向的动态调整。另一方面,数字化转型提高了信息透明度,有效降低了外部监督成本和审查成本,企业信息环境的改善使股东和管理层间的代理成本减小,管理层在做出资本结构调整决策时会更多地以企业价值最大化为目标,从而促进了资本结构动态调整。为了验证债务融资成本和代理成本的降低是否为数字化转型影响资本结构动态调整速度的作用机制,构建如下模型进行检验:

[Debtcosti,t/AssetTurni,t=α0+α1DCGi,t+αControlsi,t+Industry+Year+εi,t] (6)

因变量Debtcost和AssetTurn分别用来衡量企业的债务融资成本和代理成本。借鉴钱雪松等(2019)[26]的做法,债务融资成本(Debtcost)使用利息支出与总负债的比值度量。同时,参考Ang等(2000)[27]的做法,使用资产周转率(AssetTurn)作为企业第一类代理成本的代理变量,资产周转率越高表明企业的代理成本越低。参照现有文献,控制变量包含企业规模(Asset)、大股东持股比例(Top1)、成长机会(Grow)、高管持股比例(Msha)、独立董事比例(IndB)、固定资产比例(Tangible)、资产收益率(Roa)、资产负债率(Lev)、产权性质(SOE)和董事会规模(Bsize)。回归结果如表9所示,数字化转型与债务融资成本和代理成本的回归系数均在统计上显著,说明数字化转型可以降低企业的债务融资成本和代理成本,即债务融资成本和代理成本的降低是企业数字化转型加快资本结构动态调整速度的重要影响机制。

(二)数字化转型对资本结构动态调整速度影响的异质性检验

1. 资本结构调整方向差异。根据前文所述,由于不完美市场的影响,实际资本结构有可能高于或低于目标资本结构,因而当资本结构向目标资本结构动态调整时,可分为向下和向上调整两种不同方式。向下或者向上调整资本结构的动机并不一致,资本结构调整速度存在着明显的不对称性(Byoun,2008;黄继承等,2014)[21,23]。为了考察企业数字化转型对不同方向上资本结构调整的影响是否存在非对称性,根据实际与目标资本结构的相对高低把样本分为向下调整组和向上调整组进行检验。分组回归结果如表10所示,在向上调整组中,交互项DCG[×]Target_Lev的系数在5%的水平上显著为正;而在向下调整组中,交互项的系数为正但并不显著。这表明数字化转型对资本结构调整速度的影响存在着非对称性,即数字化转型主要影响资本结构向上调整的速度,而对向下调整的速度影响并不明显。可能的原因是,数字化转型能够有效降低管理层调整资本结构的成本,为促进资本结构动态调整提供更加有利的条件,负债不足的部分企业可以利用较低的资本结构调整成本提高自身的负债率,最大化债务税盾收益以达到提高企业价值的目的。但是对过度负债的部分企业来说,数字化转型向外界释放的积极信号提升了市场主体对企业的评价和正面预期,从而也降低了该类型企业维持较高负债水平时的风险,因而过度负债的企业在数字化转型背景下向下调整资本结构的动机相对较小。

2. 产权性质差异。已有研究表明企业的融资环境能够对资本结构的动态调整产生重要的影响。国有企业的预算软约束以及更容易获得银行的信贷资金等特点,使得国有企业在资源获取等方面有着天然的优势。而非国有企业普遍面临更高的融资成本,融资环境相对较差,有着更强烈的主观意愿从事创新转型活动(吴非等,2021)[1],因而本文考察产权性质差异对数字化转型与资本结构调整速度之间关系的影响。分组回归结果如表11所示,在国有企业组中,交互项DCG[×]Target_Lev的系数为正,但在统计上不显著;在非国有企业组中,交互项DCG[×]Target_Lev的系数在1%的水平上显著为正。即数字化转型仅能对非国有企业的资本结构调整产生积极的影响。相对于国有企业,非国有企业较差的融资环境并不利于资本结构的动态调整,而数字化转型既能通过降低信息不对称改善融资环境,还可以向外界传送积极的信号,提高投资者对企业的预期,有效优化企业面临的融资环境,因此,数字化转型对企业资本结构调整成本的降低作用在非国有企业中更加明显,从而对非国有企業的资本结构调整速度影响更大。

3. 要素密集度差异。为了考察数字化转型与资本结构调整速度之间的关系是否会受到行业差异的影响,根据鲁桐和党印(2014)[28]的做法,把全样本按照要素密集度分为技术密集型、资本密集型和劳动密集型三类,分组回归结果如表12所示。在技术密集型以及资本密集型行业,企业数字化转型能够显著提升资本结构调整速度,而在劳动密集型行业,企业数字化转型并不能有效提高资本结构调整速度。对此可能的解释是,技术密集型企业有着较强的科技创新基础,可以更好地满足数字化转型所需的技术支撑和人才优势等条件,因而该类型的企业在推进数字化转型的过程当中更加有成效,可以为管理层进行资本结构调整提供更加有利的条件。资本密集型企业的各种业务经营活动对设备与技术的依赖度相对较高,投资项目规模一般较大,该类型的企业有动力实施数字化转型以匹配资本的运行和技术的更新,并且数字化转型过程中对设备的升级改造、技术创新等信息能够更好地传达到市场中,提升投资者对企业的正面预期,减小资本结构调整成本。劳动密集型企业缺乏数字化转型所依赖的技术与人才支撑,对数字化转型的把握可能不够敏锐,在推行数字化的进程中可能会造成一定的资源浪费,提高外界投资者对于企业期望的力度有限,不足以有效地减少资本结构调整成本;并且近年来我国劳动力成本快速上升,劳动密集型企业较高的成本上涨压力也使其难以快速调整资本结构。

(三)数字化转型对资本结构调整方式的影响

资本结构调整主要包括调整债务(发行债务和偿还债务)、调整权益(发行股票和回购股票)等方式(Leary和Roberts,2005;Hovakimian,2004)[5,29]。向上调整资本结构的渠道包括增加负债和减少权益,向下调整资本结构的渠道包括减少负债和增加权益。前文的研究表明数字化转型能够影响资本结构的调整速度,为了进一步明确数字化转型促使企业通过调整债务还是调整权益的方式趋向于目标资本结构,本文借鉴巫岑等(2019)[30]的方法设立如下模型:

[PAdjust=1=Φα0+α1DCG×Dev+α2DCG+α3Dev+ε] (7)

在模型(7)中,自变量|Dev|为资本结构目标调整偏差的绝对值,DCG为企业数字化转型。当资本结构向上调整时因变量包含三个指标:哑变量Debt_in,当“取得借款收到的现金”除以年初总资产大于等于阈值(5%)时取1,否则取0;哑变量Equity_de,当“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”除以年初总资产大于等于阈值(5%)时取1,否则取0;哑变量Choice_up,当“取得借款收到的现金”大于“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”时取1,否则取0。当资本结构向下调整时因变量同样包含三个指标:哑变量Debt_de,当“偿还债务支付的现金”除以年初总资产大于等于阈值(5%)时取1,否则取0;哑变量Equity_in,当“吸收权益性投资收到的现金”除以年初总资产大于等于阈值(5%)时取1,否则取0;哑变量Choice_down,当“偿还债务支付的现金”大于“吸收权益性投资收到的现金”时取1,否则取0。运用Logit模型进行回归分析,同时根据黄继承等(2014)[23]的做法,控制年度和行业固定效应。交互项系数α1表示数字化转型对资本结构调整方式的影响。

模型(7)的回归结果如表13所示。第(1)列和第(3)列的结果表明数字化转型程度越高的企业通过增加负债来向上调整资本结构的概率越高,第(2)列说明没有证据表明数字化转型会通过减少权益的方式向上调整资本结构。第(4)—(6)列的结果说明数字化转型可能会促使企业减少负债来向下调整资本结构,但不能证明企业偏好通过降低负债或者增加权益的方式向下调整资本结构。总的来说,数字化转型提高了使用债务融资方式进行资本结构调整的概率,即在债务融资占据着企业融资主体地位的我国,负债融资仍然是数字化转型背景下资本结构调整的主要路径。

六、研究结论

基于2007—2020年沪深A股上市企业的数据,并对上市企业年报通过Python文本识别功能进行处理构建出企业数字化转型程度指标,在此基础上探讨了数字化转型对资本结构动态调整速度的影响。结果显示,数字化转型水平越高,資本结构动态调整的速度越快。进一步分析发现,数字化转型能够通过显著减少企业的债务融资成本和代理成本进而加快资本结构动态调整速度。数字化转型对资本结构调整速度的影响存在非对称性,即数字化转型主要影响资本结构向上调整的速度,而对向下调整的速度影响并不明显。产权性质差异检验发现数字化转型仅能对非国有性质企业的资本结构调整产生积极的影响,对于国有性质企业的资本结构调整影响并不明显;基于要素密集度差异的分析发现在技术密集型和资本密集型行业,企业数字化转型能够提升资本结构调整速度,而在劳动密集型行业,企业数字化转型并不能有效提高资本结构调整速度。数字化转型与资本结构调整方式之间关系的检验发现,数字化转型可以提高使用债务融资方式进行资本结构调整的概率,即负债融资是数字化转型影响下资本结构调整的主要方式。

本文的结论为数字经济背景下企业数字化转型的价值创造效应提供了进一步的证据支持,同时对于政府及企业有着一定的实践指导意义。首先,企业数字化转型能推动经济高质量发展,政府应大力促进企业的数字化转型。政府相关部门应为企业实施数字化转型营造良好的外部环境,持续优化推动企业数字化转型的政策体系和框架,帮助企业及时解决在数字化转型过程中遇到的各种问题,继续大力发展数字技术与数字经济,使企业平稳全面地实现数字化转型,从而推动企业更好更坚实地迈向高质量发展之路。其次,企业的资本结构决策对于优化杠杆结构、降低财务风险有着关键作用。企业应大力推动数字化转型,发挥其公司治理作用,重视数字化转型对资本结构动态调整的正向推动作用,提升资本结构决策效率。同时充分考虑资本结构优化及未来价值提升问题,积极培养数字化思维,把握数字化转型赋能企业价值创造的机遇。最后,日新月异的数字技术已经渗透到了企业生产经营的方方面面,企业要紧紧抓住当前数字时代带来的机会。在数字经济和实体经济融合发展过程中,企业应加快新一代底层数字技术的推广及应用,循序渐进地将数字技术涉入日常运营管理过程,夯实数字化转型对于企业价值提升的技术基础,重视通过制度创新、技术创新以及组织创新引领转型,从而化解转型可能面临的潜在风险,巩固数字技术为企业高质量发展带来的红利优势,助力企业的价值提升。

参考文献:

[1]吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 [J].管理世界,2021,(07).

[2]韦谊成,刘小瑜,何帆.数字化转型与公司治理水平研究——来自A股主板上市公司的经验证据 [J].金融发展研究,2022,(03).

[3]陈冬梅,王俐珍,陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望 [J].管理世界,2020,(05).

[4]戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革 [J]. 管理世界,2020,(06).

[5]Leary M T,Roberts M R. 2005. Do Firms Rebalance Their Capital Structures? [J].The Journal of Finance,60(6).

[6]Barry C B,Brown S J C. 1984. Differential Information and the Small Firm Effect [J].Journal of Financial Economics,13(2).

[7]潘爱玲,凌润泽,李彬. 供应链金融如何服务实体经济——基于资本结构调整的微观证据 [J].经济管理,2021,(08).

[8]Morellec E,Nikolov B,Schürhoff N. 2012. Corporate Governance and Capital Structure Dynamics [J].The Journal of Finance,67(3).

[9]刘梦莎,邵淇,阮青松. 数字化转型对企业债务融资成本的影响研究 [J].财经问题研究,2023,(01).

[10]张焰朝,卜君.企业数字化转型会影响会计信息可比性吗 [J].中南财经政法大学学报,2023,(02).

[11]Faulkender M,Flannery MJ,Hankins KW,Smith JM. 2012. Cash Flows and Leverage Adjustments [J].Journal of Financial Economics,103(3).

[12]Ashbaugh-Skaife H,Collins D W,Lafond R. 2006. The Effects of Corporate Governance on Firms' Credit Ratings [J].Journal of Accounting and Economics,42(1-2).

[13]Kabir R,Li H,Veld-Merkoulova Y V. 2013. Executive Compensation and the Cost of Debt [J].Journal of Banking & Finance,37(8).

[14]Bharath S,Sunder J,Sunder S. 2006. Accounting Quality and Debt Contracting [J].The Accounting Review,83.

[15]Zhang J. The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers[J]. Journal of Accounting and Economics,2008,45(1).

[16]Lambrecht B M,Myers S C. 2008. Debt and Managerial Rents in a Real-Options Model of the Firm [J].Journal of Financial Economics,89(2).

[17]王曉亮,邓可斌.董事会非正式层级会提升资本结构决策效率吗? [J].会计研究,2020,(08).

[18]曾建光,王立彦.Internet治理与代理成本——基于Google大数据的证据 [J].经济科学,2015,(01).

[19]罗进辉,巫奕龙.数字化运营水平与真实盈余管理 [J].管理科学,2021,34(4).

[20]赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率 [J].财贸经济,2021,42(7).

[21]Byoun S. 2008. How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures toward Targets? [J].Journal of Finance,63(6).

[22]黄俊威,龚光明.融资融券制度与公司资本结构动态调整——基于“准自然实验”的经验 [J].管理世界,2019,(10).

[23]黄继承,朱冰,向东. 法律环境与资本结构动态调整 [J].管理世界,2014,(05).

[24]黄继承,阚铄,朱冰,郑志刚.经理薪酬激励与资本结构动态调整 [J].管理世界,2016,(11).

[25]袁淳,肖土盛,耿春晓,盛誉.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化 [J]中国工业经济,2021,(09).

[26]钱雪松,唐英伦,方胜.担保物权制度改革降低了企业债务融资成本吗?——来自中国《物权法》自然实验的经验证据 [J].金融研究,2019,(07).

[27]Ang J S,Cole R A,Lin J W. 2000. Agency Costs and Ownership Structure [J].The Journal of Finance,55(1).

[28]鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较 [J].经济研究,2014,(06).

[29]Hovakimian A. 2004. The Role of Target Leverage in Security Issues and Repurchases [J].The Journal of Business,77(4).

[30]巫岑,黎文飞,唐清泉.产业政策与企业资本结构调整速度 [J].金融研究,2019,(04).