防治山东省特色小宗作物金银花白粉病试验研究

张新龙,冯 克,薛 雯,高中华,张耀中,金 岩,张国福*

(1.阳谷县农业农村局,山东 阳谷 252300;2. 山东省农药检定所,山东 济南 250100;3.聊城市农业技术推广服务中心,山东 聊城 252000)

金银花(lonicerajaponicaThunb )属于忍冬科(Caprifoliaceae)忍冬属(Lonicera)植物,又名忍冬、二花、鸳鸯花等,为多年生半常绿木质藤本植物[1-2],其根系非常发达,该植株耐湿、耐旱、耐寒、耐瘠薄、耐盐碱,适应性非常强,目前除黑龙江、内蒙古、宁夏、青海、新疆、海南和西藏外,金银花在全国各地均有分布[3]。金银花是我国常用名贵中药材之一,具有清热解毒、疏散风热的功效,用于痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热毒血痢、风热感冒、温病初起等症的治疗[4-5]。随着我国农业供给侧结构性改革及产业扶贫事业的大力推进,金银花市场需求量不断增加,已成为主产区种植户的主要经济来源。调查发现,随着金银花种植面积的不断扩大,病虫害发生危害程度日趋严重,其中白粉病已成为金银花产区常发性主要病害之一[6]。

金银花白粉病系真菌性病害,有忍冬叉丝壳菌(Microsphaeralonicerae)和蓼白粉菌(Erysiphepolygoni)等不同种[7],主要侵染当年生叶片、嫩茎及花蕾,在潮湿、荫蔽、空气流通较差的地块最为常见。叶片上发病初期染病部位出现近圆形或不规则的白色粉斑,后扩展形成灰白色粉状霉层,后期呈灰褐色坏死,严重时叶片发黄变形卷曲、落叶;嫩茎受害后先出现褪绿小点,呈水渍状,其后逐渐扩大变黑褐色,直至干枯坏死;花蕾受害后先出现褪绿小点,呈水渍状,同时产生白粉状物或霉状物,后花蕾逐渐呈黑褐色坏死[8]。金银花白粉病菌主要以闭囊壳的形式在枝条、叶片或周边蓼科杂草等的病残体或病组织上越冬;一般于翌年3~4月随着温度的升高闭囊壳开始生长发育,并逐渐散出子囊孢子,借助气流和雨水等途径进行传播,在叶片、嫩茎等组织上萌发,并通过气孔或伤口等部位入侵;发病后病部又产生分生孢子进行再侵染;夏季高温高湿时病斑处又会产生大量分生孢子,扩大再侵染;至10月中下旬后在叶片病部背面及枝条病部病菌逐渐形成闭囊壳,进入越冬期,完成一个侵染循环[7-8]。目前,使用化学农药是防治金银花白粉病的主要措施,但由于市场上可选用的登记药剂少,且缺乏科学合理的防治技术,频繁或者盲目使用农药不仅防治效果差,而且易造成农药残留量超标,进而极大的影响金银花药材品质。因此,筛选并推广一批高效、低毒、低残留的登记农药用于防治金银花白粉病,对促进金银花产业绿色高质量发展具有重要的意义。

本研究开展了10%苯醚甲环唑水分散粒剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂防治金银花白粉病的室内活性测定、安全性及田间药效试验,以期为评价防治金银花白粉病有效、安全的农药品种提供相关的田间防治技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料 供试菌种:金银花白粉病病株采自山东农业大学药用植物园。

供试植物:鸡爪花、四季花、大毛花3个金银花主栽品种进行药剂安全性试验,树龄4~5年,生育期为春季金银花抽条期。

试验场地:淄楷博市博山区池上镇赵庄村;天津市武清区大王古镇;肥城市潮泉镇恒昌农业示范园。

1.2 试验药剂 97%苯醚甲环唑原药;10%苯醚甲环唑水分散粒剂;98%吡唑醚菌酯原药;25%吡唑醚菌酯悬浮剂;98%嘧霉胺原药;400 g/L氟硅唑乳油。

将97%苯醚甲环唑原药、98%吡唑醚菌酯原药、98%嘧霉胺原药配成1×104mg/L母液,其中溶剂为丙酮,于冰箱中4℃下贮藏备用,使用时用含有0.1%的吐温-80的水溶液稀释至适当浓度。

1.3 试验方法

1.3.1 室内活性测定试验 试验参照《农药室内生物测定试验准则杀菌剂第4部分:防治小麦白粉病试验 盆栽法》(NYT 1156.4-2006)进行。选取生长状况均一,发病情况一致的盆栽金银花植株进行试验。用配好的不同浓度药液(苯醚甲环唑:0.625、1.25、2.50、5.00、10.00、20.00 mg/L;吡唑醚菌酯:0.625、1.25、2.50、5.00、10.00 mg/L;嘧霉胺:3.125、6.25、12.50、25.00、50.00 mg/L)对叶面进行均匀喷雾处理,每处理重复4次,每重复选取3个枝条,用含有0.1%的吐温-80水溶液作为对照。于施药后7 d观察结果,记录发病叶片数以及发病级数[9-10]。

1.3.2 作物安全性试验 按照《农药对作物安全性评价准则第1部分:杀菌剂和杀虫剂对作物安全性评价室内试验方法》(NY/T 1965.1-2010)要求,10%苯醚甲环唑水分散粒剂设置600倍液、300倍液、150倍液3个剂量,25%吡唑醚菌酯悬浮剂设置 1 000倍液、500倍液、250倍液3个剂量,以喷施清水为对照,共7个处理,每个处理4次重复,每个重复2株金银花。试验前于每株植株上选择10个长势一致的枝条,距离顶端5 cm长度处标记。分别于施药后3 d检查叶片及枝条受害情况;药后14 d剪下标记处以上的枝条,测量枝条的长度并称取鲜重。

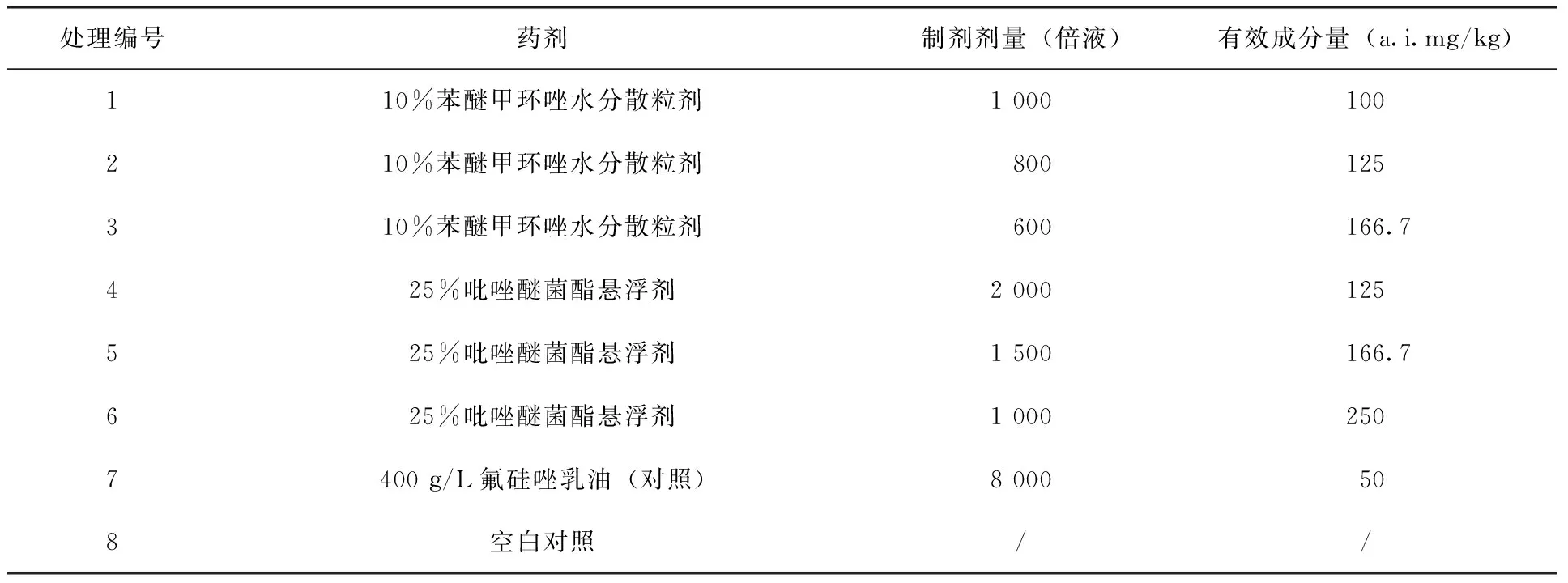

1.3.3 田间药效试验 采用新加坡利农HD-400型背负式手动喷雾器进行全株茎叶均匀喷雾处理。试验药液浓度(表1),小区面积为30 m2,重复4次,随机区组排列。于金银花白粉病发病初期开始施药,每次施药间隔7~10 d,共施药2次。

表1 试验处理设计

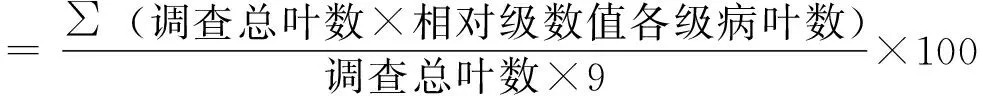

于药前调查病情指数,末次施药后7、14 d调查防治效果,共计调查3次。每小区对角线固定5点取样,每点固定调查2株,每株固定5个枝条并悬挂标签,调查标记的全部叶片。

白粉病分级方法:

0级 无病斑;

1级 病斑面积占整个叶面积5%;

3级 病斑面积占整个叶面积的5%~10%;

5级 病斑面积占整个叶面积的10%~20%;

7级 病斑面积占整个叶面积的20%~50%;

9级 病斑面积占整个叶面积50%。

1.4 数据统计与分析 调查结果按下列公式进行统计。

试验数据均由Microsoft Excel2010、DPS数据处理工作平台进行统计分析,计算毒力回归式、EC50值及相关系数。

2 结果与分析

2.1 室内活性测定试验结果 室内活性试验结果表明(表2):苯醚甲环唑和吡唑醚菌酯对金银花白粉病均具有较高的生物活性,且高于对照药剂嘧霉胺。3种药剂对金银花白粉病的EC50值分别为3.18、3.01和12.88 mg/L,说明3种药剂对金银花白粉病的活性从高到低依次为吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、嘧霉胺。苯醚甲环唑和吡唑醚菌酯能够有效的抑制白粉病菌的生长,具有作为田间防治金银花白粉病的理论基础。

表2 苯醚甲环唑和甲基硫菌灵对金银花白粉病的生物活性测定结果

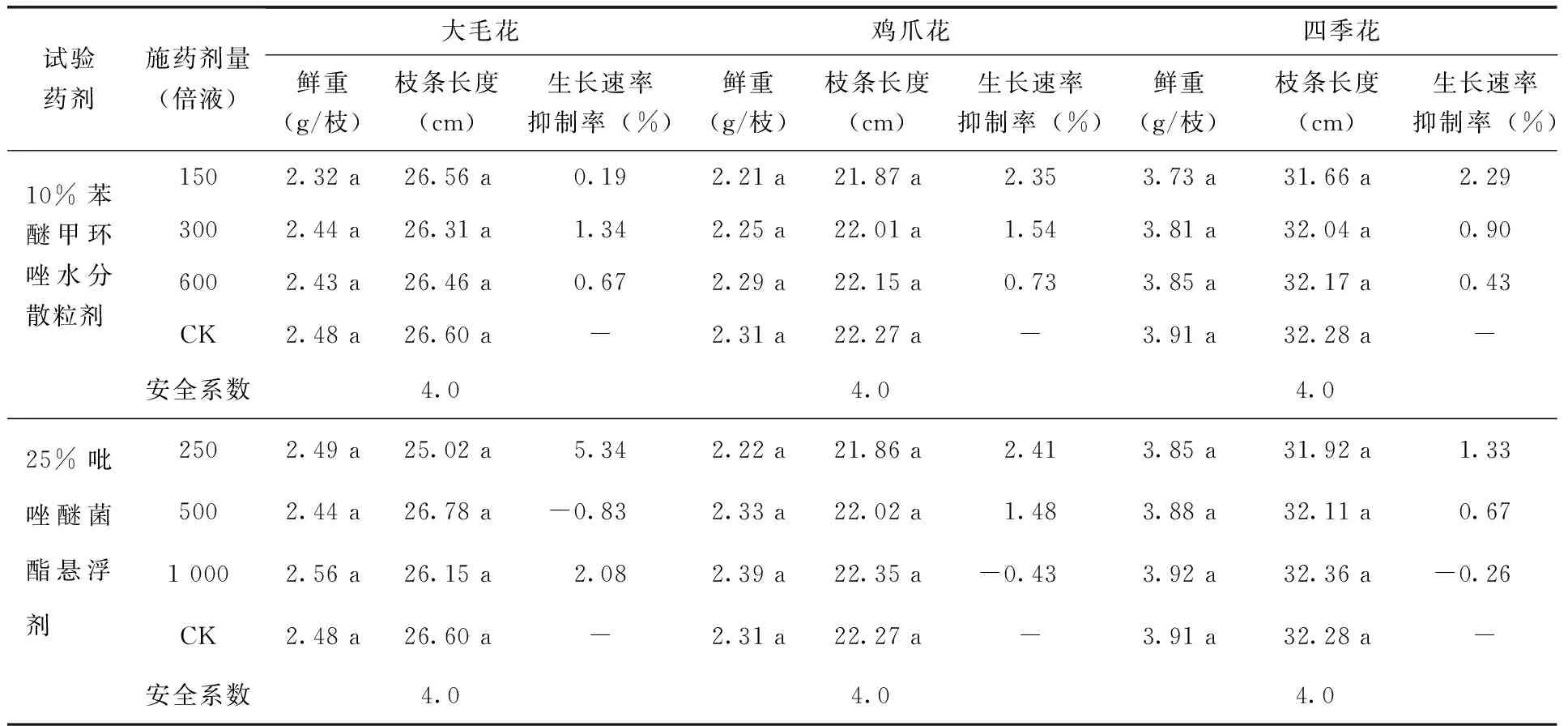

2.2 作物安全性试验结果 安全性试验结果表明(表3):10%苯醚甲环唑水分散粒剂(600、300、150倍液)25%吡唑醚菌酯悬浮剂(1 000、500、250倍液)在田间最大推荐剂量的1、2、4倍剂量下,常规喷雾处理金银花植株,对3种金银花的鲜重、枝条生长速率以及生长速率抑制率均无明显影响。在试验中观察可知各处理均无药害症状出现。两种药剂对金银花的安全系数为4.0。

表3 10%苯醚甲环唑水分散粒剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂对金银花安全性系数测定结果

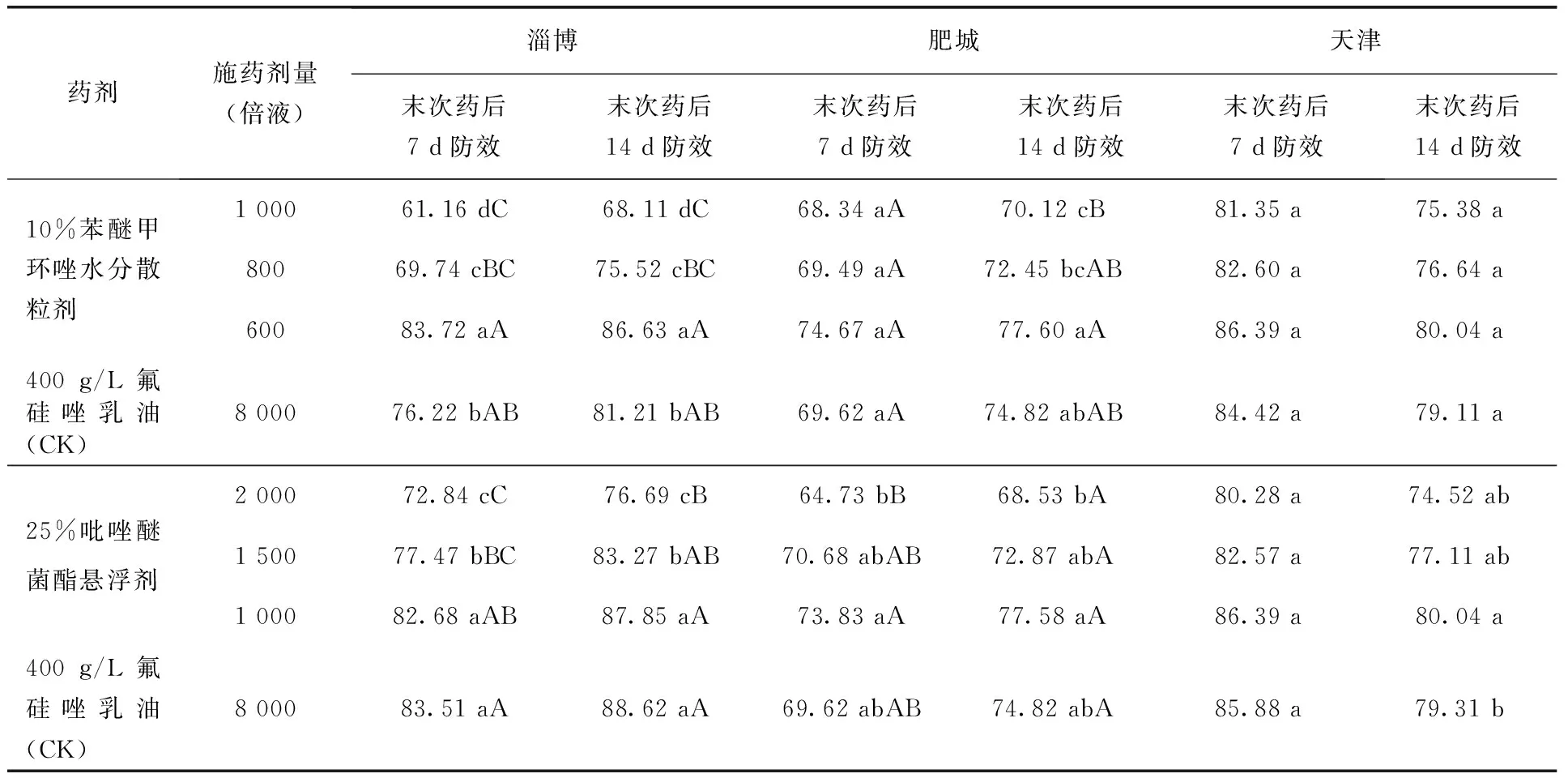

2.3 田间药效试验结果 10%苯醚甲环唑水分散粒剂防治金银花白粉病田间药效试验结果表明(表4):3地试验中10%苯醚甲环唑水分散粒剂对金银花白粉病均有较好的防治效果,末次药后7 d防效在61.16%~86.39%,末次药后14 d防效在68.11%~86.63%,随着施药剂量的增加,防治效果不断提高。药剂中、高剂量处理的防效与对照处理防效相当。

表4 10%苯醚甲环唑水分散粒剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂防治金银花白粉病田间药效试验结果

25%吡唑醚菌酯悬浮剂防治金银花白粉病田间药效试验结果表明(表4):3地试验中25%吡唑醚菌酯悬浮剂对金银花白粉病均有较好的防治效果,末次药后7 d防效在64.73%~86.39%,末次药后14 d防效在68.53%~87.85%,随着施药剂量的增加,防治效果不断提高。药剂中、高剂量处理的防效与对照处理防效相当。

3 结论与讨论

苯醚甲环唑是内吸性三唑类杀菌剂,兼具保护和治疗作用,杀菌普广,对子囊菌、担子菌、半知菌、白粉菌科、锈菌目及某些种传病原菌有持久的保护和治疗作用;吡唑醚菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,具有保护、治疗、叶片渗透传导作用,可用于防冶作物上由真菌引起的多种病害,尤其对白粉病、赤霉病具有较好的防治功效。可见2种药剂用于防治金银花白粉病理论依据十分充足。在本研究中室内活性测定结果显示,苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯对金银花白粉病的EC50值(7 d)分别为3.18、3.01 mg/L,远低于对照药剂嘧霉胺(12.88 mg/L),说明苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯对金银花白粉病活性较高,具有较好的防治潜力。安全性试验结果表明,苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯制剂在田间最高推荐剂量的1、2、4倍剂量下对金银花均十分安全,未见药害现象出现。田间药效试验结果表明,10%苯醚甲环唑水分散粒剂600~800倍液处理下防效在80%左右,25%吡唑醚菌酯悬浮剂1 000~1 500倍液处理下防效在80%左右,在田间推荐剂量下均能达到较好的防治效果。综上各项试验结果,10%苯醚甲环唑水分散粒剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂在田间生产中用于防治金银花白粉病具有较高的有效性和安全性。因此,生产中推荐在金银花白粉病发病前或初期使用10%苯醚甲环唑水分散粒剂600~800倍液或者25%吡唑醚菌酯悬浮剂1 000~1 500倍液,间隔7~10 d左右施药1次,连续施药2次,可有效防治金银花白粉病的危害。

金银花白粉病不仅可以造成金银花严重减产甚至绝收,此外,白粉病还可显著影响金银花中绿原酸的含量,从而影响金银花药材的质量。因此,加强对金银花白粉病的防治,无论对于促进金银花产业安全发展,还是提高金银花药材的质量,都具有重要的意义。在金银花生产实际中应高度重视白粉病的防治,遵循“预防为主,综合防治”的原则,加强田间病害的调查,早发现早防治,将农业防治、物理防治和化学防治相结合。使用化学药剂防治时,首先要选用“合理、合法”的已登记农药,并且在一个种植季内应注重轮换用药,优先选用低毒、低残留的产品。本研究通过开展10%苯醚甲环唑水分散粒剂和25%吡唑醚菌酯悬浮剂防治金银花白粉病的各项试验研究,证明了2种药剂防治金银花白粉病是安全有效的,可为指导农业田间生产提供一定科学依据。