用“谷穗精神”诠释乡土文明

高云 董诗雨

主编访谈

采访者:高云/《中国美术》杂志副主编

受访者:任祚旺/ 西北大学中国画艺术研究院研究员

策划:人民美术出版社品牌中心、期刊采编中心

任祚旺,1984 年生于甘肃陇西。2009 年,毕业于西安外国语大学影视传媒学院动画系,获文学学士学位;2018 年,毕业于西北民族大学美术学院中国画系,获艺术硕士学位。现为西北大学中国画艺术研究院研究员,陕西文物保护专修学院副院长,陕西省作家协会会员,陕西省摄影家协会会员,甘肃省美术家协会会员。

高云(以下简称“高”):“长安有高楼,不见陇西州。可怜陇头水,日夜东北流。”一曲“陇头流水歌”,道尽家乡貌,诉尽离别情。作为陇西人,您对西北地区的风土人情牵绊甚深,这一点在您的画作中显现得极为完全。我发现,您对画中人的观照不是出于旁观者视角,故而塑造出的人物不是模式化的“西北符号”,而是活生生的家乡人民——他们中的很多人虽然面容和装扮朴素,但微笑的动作几乎一以贯之。您对题材的选择和人物精神的塑造是怎样考虑的?主要是出于乡情吗?

任祚旺(以下简称“任”):想要塑造人物精神,首先要了解塑造的对象。我出生在陇西、成长在陇西,最熟悉的就是陇西人民。他们身上质朴、憨厚、乐观的精神深深地感染着我。因此,在选择绘画题材时,我自然而然地想要表达对他们的感情。在创作之前,我通常会与创作对象面对面地交流,深入了解他们最为骄傲和满足的一段段人生经历。尤其在创作一些长辈的肖像画时,我是带着理解和记忆起稿、思考、落墨的,因为我本身便成长在长辈们所讲述的故事里。我希望用水墨建构起创作对象的精神世界,进而表达出他们对美好生活的向往与希冀。我之所以选择以西北地区的风土人情为主要描绘对象,其实不只是出于乡情,而是更多地想要表达亲情。毕竟对游子来说,乡情即是亲情,乡民即是亲人。

高:我相信观者通过欣赏您的作品,都能借由画面中的一笔一墨而感受到您对家乡亲人的思念之情。我注意到一个有趣的地方,那就是您与许多创作者不同,本科是从动画系毕业的。既然一开始学习的是较为“前卫”的专业,为何会大跨步转向中国画,特别是农民画的创作?您曾将自己的创作形容为更深层次地挖掘“谷穗精神”,可以为我们具体解读一下吗?

任:动画专业当时确实是比较“新”的专业,我也的确是西安外国语大学第一届动画专业的学生。虽然按您所说,学习了较为“前卫”的专业,但我其实一直钟情于水墨,之后也选择了水墨动画这一创作方向。中国画中的笔墨精神,或者说是写意精神,一直鼓舞着我。

疲惫时,我会挥墨书写几首古诗词,感受历史的余韵与文字的力量。闲暇时,我会选择临习法书名帖,让笔墨把生活挤占得满满当当。

说到“谷穗精神”,这其实是对老一辈劳动人民精神的总结。谷子本身极具象征意义。它在最干旱的地方展现着顽强的生命力,待成熟之后便弯腰、低头,谦卑地向大地致敬。它的身上帶有谦逊、感恩与无私的品质,像极了我们的父辈。与此同时,它作为一种农作物,也在哺育着我们的祖祖辈辈。“春种一粒粟,秋收万颗子。”

秋收之时,沉甸甸的谷穗被阳光照耀着,披上了象征着希望的金黄色大氅。陶醉在丰收喜悦里的乡亲们总是喜欢折一把谷穗挂在房檐,将之视作祥瑞和幸福生活的象征。曾有乡贤告诉我:“你在贫瘠的土地里长大,以后不一定长得很高,但一定要长得很直。”我将这一庄重而又平实的叮嘱视作“谷穗精神”。作为创作者,我必须严以律己、敢于奉献、懂得感恩,同时将朴真而伟大的“谷穗精神”以视觉形式呈现出来,作为对家乡长辈之教诲的回馈。

高:是的,“谷穗精神”有一种中华“后土精神”的意味,其中既有对土地的眷恋之情,也有对广大劳动人民的崇敬之情。不过,既然要表达对劳动人民的崇敬,精神面貌的刻画便显得尤为重要起来。就中国人物画创作而言,表情和神态的塑造不是依靠某种科学手段和结构推理就能完成的,一定要经由创作者与刻画对象面对面、肩碰肩、心贴心的交流,这样才能为刻画出来的人物点睛、赋魂。我愿称之为,形存以承魂,魂在而意全。

对诠释乡土特质的地域美术来说,这一点尤为重要。也就是说,乡土文明的见证者和描画者一定要首先立身于乡土之间。您认同这一观点吗?您认为深入乡居生活的采风活动对您的创作有哪些具体的帮助?

任:我非常认同这一观点。中国画教学是离不开采风和写生环节的。既然要创作具有乡土特质的作品,必定要深入乡土生活当中。作为乡土文明的见证者,我成长在父辈用生命和青春书写的人生故事里。今后,我会持续通过绘画创作的方式挖掘乡土文明,将乡土精神和乡土情感传递下去。中国自古以来就是农业大国,纵然随着经济的飞速发展,如今的社会已经发生了翻天覆地的变化,但我们的心中仍然保留了农耕文明延续下来的精神特质。比如,乡民身上热情、淳朴、懂得感恩的美好品德传承至今,亘古未变。

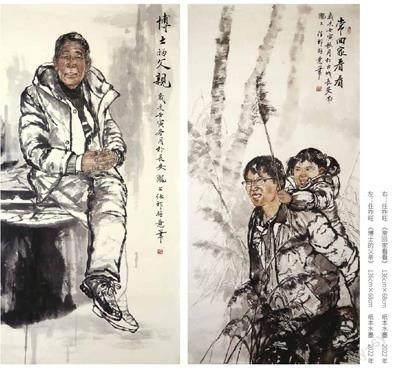

想要创作展现乡土文明的美术作品,首先要设身处地地感受当地生活,了解当地人民的所思、所想。例如,我创作过一幅名为《博士的父亲》的作品,画面描绘了一位脸上洋溢着灿烂笑容的父亲。我创作这幅画的初衷是有一次与一位老乡交谈,得知他的孩子在某高校攻读博士学位。老乡在与我谈及此事的时候,满脸洋溢着骄傲与欣喜,因为这是他这辈子感到最为荣耀的一件事。

这位老乡虽然只是一位受教育程度不高的普通农民,但他却培养出了一位博士研究生。我在创作中抓住了这一点,将之表现在画面中,以这位老乡的形象隐喻一种积极、向上的榜样力量——他是广大家长群体间的榜样,他培养出的孩子也是整个乡村学子间的榜样。通过不断走进家乡人民的生活,我逐渐找到了创作的乐趣,明确了自己真正想要表达的内容和情感。

高:想要在作品中反映劳动人民的生活,需要画家积极开展采风活动。所谓采风,一定“采”的是当下之风。

您基于采风活动而开展创作时,对画作中时代性的注入是如何把握的?乡土题材的画作,尤其是乡土题材肖像画如何才能彰显出时代色彩?

任:在反映生活的同时,我们也要积极思考、探索。

例如,在20 世纪七八十年代的农村,人们通常靠架子车、自行车出行,而现在,家家户户的农用交通工具都“升级”

成了电动车。再比如,很多老一辈的劳动人民至今都很喜欢穿迷彩服、保安服等制式工作服。因此,我们在创作乡土题材的绘画作品时要擅长观察、总结和归纳,用画笔反映当下农民的真實生活状态,同时仔细揣摩劳动人民的心理活动。在这一过程中,我们要紧扣时代脉搏、彰显时代精神,思考我们想象中的农民形象与现实情况是否存在偏差。除了了解父辈的生活之外,我们还要深入同龄“新农民”的生活当中。这些同龄人虽然身处农村,但他们懂得互联网技术,能够利用现代科技做很多利于乡村发展的事情。我的作品《串门》表现的就是农村生活日益便利的场景,以家乡巨变揭示时代的进步。

高:求变、求新是近年来中国画创作领域争论的焦点,不同层次、花样的笔墨实验屡屡出现。您和周围的同龄创作者是否对中国画的创新有着共识性的认知?什么样的创新是可取的?

任:每个创作者都有自己的创新手段,有的人在技术上下功夫,有的人在材料上下功夫。我认为,创新要基于对传统文脉的深刻认知与承袭。尤其是中国画,其内涵博大精深。单纯从材料层面来看,笔、墨、纸、砚即蕴含了很深的文化传统。在思想层面上,中国画蕴藏着中国传统哲学精神。作为青年艺术家,我们必须了解中国传统,如此才能更好地弘扬中华优秀传统文化,推动实现传统文化的创新性转化。总而言之,我们要学会探索,在探索中挖掘合理、合情的创新点。我们和先贤们所处的时代不同,想要表达的观念和抒发的情感也不同。因此,我们要在哲学观的指导下,依托时代塑造的审美意识来开展创作,寻找到一条属于自己、适合自己的中国画创新之路。

高:不同的探索程度似乎将青年创作者引向了不同的发展道路。在您看来,青年艺术家和青年创作者的界限在哪里?怎样才算具备艺术家的精神?

任:我认为青年艺术家首先要立德,即作品要真正体现出真、善、美,其次要掌握中国传统文化知识,明晰自己的创作方向和创作目的,最后要有社会责任感,即作品要体现出时代的温度。青年创作者只有通过不断探索,才能形成鲜明的个人风格,才能创作出成熟的作品,进而成为社会公认的“艺术家”。这段曲折的求索之路是每位青年创作者都必须要经历的。一旦在这条求索之路上实现了精神和形式层面的双重突破,有了更深层次的时代感悟,创作者才能锤炼出“艺术家的精神”,并在这一精神的指引下完成“艺术家”身份的蜕变。

任祚旺·创作自述

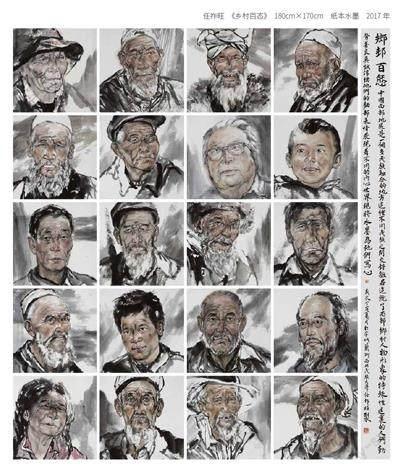

我醉心于以写意手法创作中国人物画,着重表现我所熟悉的西北地区的人物形象。

多年的乡村生活经历使我对农村和农民有着天然的亲近感,因而我在创作中始终深切关注着乡土题材。我坚持从现实生活中提炼艺术元素,创作灵感大多来源于自身的生活经验。

我坚信,每个人都有属于自己的故事。我作为亲历者、倾听者,有义务通过艺术方式表现劳动人民的内心世界,反映他们勤劳勇敢、淳朴善良、坚韧不拔、不屈不挠的精神。我希望我的作品能展现人与自然的和谐共生,讴歌人性的真、善、美,彰显人民的精气神。