注意力分配及其交互作用与政策议程设置

——基于20个案例的定性比较分析

陈晓艳,汪建昌

在中国共产党执政理念中,以人民为中心的思想居于基础性的突出位置,即全心全意为人民服务,始终将人民群众的利益诉求放在工作的核心位置。社会突发的热点事件往往会引起民众广泛的关注与讨论,在社会中产生深远的影响。各层级政府尤其是高层政府如何更好地捕捉、回应民众的诉求,将重点事件纳入正式的政策议程,在其中又有哪些因素影响以及如何交互影响政策议程,这些都需要进一步的探讨与研究。

一、问题的提出

政策议程一直是公共政策研究关注的热点问题,新闻学、社会学、政治学与公共行政学一直致力于推进这一领域的研究。除政策议程的基础理论研究,近年来政策议程案例研究得到进一步发展,其中一个重要领域是研究多因素影响下的社会热点事件如何进入政策议程。所谓社会热点事件是指在社会中引起广泛关注,激起民众的愤怒、悲伤、兴奋等情绪,从而引发社会强烈反响的事件。每年都会发生多起类似事件,对它们是否以及如何进入政策议程进行案例研究是非常有价值的。

近几年来,注意力研究成为政策议程的一个新视角。注意力分配(Attention Allocation)是社会科学一个跨学科的研究主题,心理学、经济学、管理学、社会学和组织学均有关注,各自秉持不同的研究视角。[1](p41-42)每年由媒体和舆情监测机构发布的舆情报告都会列举当年发生的系列热点舆情事件,2020 年当当网公章争夺、仝卓高考舞弊,2021 年新东方转型、吴亦凡事件,2022年孟晚舟回国、刘畊宏健身热、东方甄选董宇辉成顶流等事件成为公众和媒体共同关注的热点话题。这些社会热点事件反映了公众和媒体注意力的分配,有些引起公众和媒体关注的事件,同时政府也予以关注,最终进入了政府的政策议程;有些事件尽管公众和媒体关注度高,政府也关注了,但最终并未进入政府政策议程。这就促使我们思考:政府注意力的分配如何与公众注意力、媒体注意力之间形成互动?政府注意力、公众注意力和媒体注意力的三重互动怎样影响政策议程设置?

二、文献回顾与模型建构

(一)文献回顾

目前多源流理论、间断—平衡理论是政策议程的经典理论,国内对政策议程的研究大多是在多源流理论和间断—平衡理论框架下开展,王绍光则做出了本土化努力,从议程提出者和公众参与度两个维度形成6种议程设置模式:关门模式、动员模式、内参模式、借力模式、上书模式和外压模式,并在中国政治历史背景下展开论述。[2](p86-99)整体考察,目前国内外政策议程设置主要有以下几个主题:

1.政策议程的内涵研究。国内外对政策议程的内涵有基本一致的认识,即政府对公共问题进行排序,制定政策进行回应的过程。约翰·W·金登将政策议程定义为:“政府官员以及与其密切相关的政府外人员在任何给定的时间给予某个受关注的问题进行编目。”[3](p3)王绍光认为政策议程就是“从社会存在的种种问题中筛选出值得政府关注解决的问题的过程,是对各种政策问题依据重要性进行排序的过程”。[2](p86-99)张金马认为政策议程是“将政策问题纳入政治或政策机构的行动计划的过程,它提供了一条政策问题进入政策过程的渠道和一些需要给予考虑的事项”。[4](p146)台湾学者邱昌泰则认为:“所谓政策议程就是政策制定者对于来自社会的强烈需求采取积极的因应行动,并将它列入政府处理公共问题的公共计划时程表,以解决公共问题,满足人类需要。”[5](p67)尽管说法有差异,但是基本观点都是筛选社会问题并按照顺序解决的过程。

2.政策议程的环境因素研究。美国学者戴维·伊斯顿提出的政治系统理论认为:公共政策是政治系统的产出,是对周围环境所提出的要求的反应,是对全社会的价值作权威性的分配。[6](p737-739)科布和艾尔德认为:“特定政治系统的内外部条件是影响社会问题进入公共政策议程的因素。”[7](p1009-1010)国内学者更侧重于分析政治环境如何影响政策议程,薛澜、陈玲认为中国公共政策的议程设置与政治高度相关,能够提上议程的政策问题往往具有政治动因。[8](p99-103)严强也认为政治环境和政治体制影响着公共政策的制定和实施。[9](p6)

3.议程设置的触发机制研究。金登认为,政策企业家通过将问题与解决办法相联系的方式推动源流汇合,制定政策并使其合法化。[3](p168)罗杰·W·科布将政策议程细分为外在创始型、政治动员型和内在创始型,其中外在创始型是由个人或社会团体提出,政治动员型是由具有权威作用的政治领袖主动提出,而内在创始型的诉求来源于政府机构。他认为议程设置是政策发起者与源于系统内部或外部的“触发器”相结合的产物。[10](p126-138)弗兰克·鲍姆加特纳和布赖恩·琼斯提出政策议程的间断—均衡理论:大多数政策领域的特点是稳定而非危机突变和重大变革。詹姆斯·H·安德森在他们的基础上提出政治领导、危机事件、抗议活动以及传媒曝光四个触发因素。[11](p68)

4.政策议程中注意力研究。弗兰克·鲍姆加特纳和布赖恩·琼斯一直关注注意力,布赖恩·琼斯通过选举、公共舆论调查、国会审议和官僚制决策制定实例研究,说明变动的注意力能够改变政治结果。[12](p145)近几年,中国学者也开始关注注意力研究。庞明礼认为领导高度重视是公共治理的一种有效形式,以领导对事件的关注推动政府官员着力于解决相关事件,实现治理的有效性。[13](p93-99)有的学者则进一步分析哪些事件易吸引领导注意力:陈思丞、孟庆国认为议题的重要性和问题的严重性以及议题与领导偏好的契合程度是影响领导人注意力分配的重要因素。领导有限的注意力是问题机制和偏好机制组合的产物。[14](p148-176)张程发现,与约束性指标有关和需要跨部门合作的两类信件更可能得到领导批示。如果两两相比,约束性指标比跨部门合作指标更能争取到领导者的注意力。[15](p79-98+197-198)还有研究者提出了领导注意的一些反向作用。陶鹏和初春研究揭示了领导批示引发了政府更多关注核心议题,而挤出了一些常规议题,使得常规议题长期得不到关注。政治注意力自被引入政治科学领域以来,研究文献数量增长迅速,初步形成了具有政治科学话语特征的研究导向。[16](p63-78+197)

(二)模型建构

公共问题形成社会热点事件的原因在于引起了多方关注,公众关注、媒体关注和政府关注都会对公共问题的走向产生影响,公众、媒体和政府相互之间也会形成交互影响,且三者之间交互作用会决定公共问题是否进入政策议程,因此本文构建了图1所示的分析框架。

图1 注意力与政策议程设置分析框架

公众关注可以包括两个层面:一是公众关注程度,公众关注程度表示关注问题的人数,人数越多代表政府受到的外部压力越大;二是公众对公共问题的情绪反应,单纯的围观与愤怒指责不同,后者更能促使政府行动起来。媒体关注也包含两个层面:一是中央媒体关注,二是媒体整体关注,中央媒体是主流媒体,在中国政治生活中影响巨大,其关注的问题一般都会得到政府注意,后者代表媒体对社会问题的整体态度,媒体整体关注能引导公众关注,在一定程度上也反映公众关注的程度。政府关注也包括两个层面:一是省部级政府发声,省部级政府发声表明高层领导已经注意到相关问题;二是责任部门清晰,责任部门清晰同样意味着政府关注,责任不明确就不用承担责任,不关注也不会受到问责,而责任部门明确则正好相反。

指向政府的公共问题表明政府不能置身事外,其与政府相关性及问题严重程度都将影响公共问题能否最终进入政策议程。当然有研究将政府是否已经有相关政策出台视为一个影响政策议程的重要前提,这有一定的道理但并非绝对正确,因为公共问题持续出现已经说明政府需要再度关注甚至再次纳入政策议程。当公共问题指向政府时,社会的诉求也将指向政府,这是政府做出回应并进入政策议程的前提。另外,公共问题因其公共性会引起公众和媒体的关注,有些公共问题还因其自身特性能够引起公众和媒体的高度关注。公众关注和媒体关注将从侧面给政府施加压力或者提出期望。同样,政府将通过对事件的发声、发文影响公众和媒体的关注。公众关注、媒体关注、政府关注相互影响,三者围绕公共问题达成某种共识。公共问题在公众、媒体和政府三重影响下,整个社会不断提升对该问题的关注,最终该问题可能会进入政府政策议程。

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,以下简称QCA)方法是美国学者查尔斯·C·拉金(Charles C.Ragin)借助集合论和布尔代数等技术手段,于二十世纪七八十年代开创,通过多案例比较分析来确定因果联系。QCA 方法用超越定性与定量研究的思路进行案例研究,是一种针对中小样本案例(10~40 个案例)开展研究的分析方法。与之前的单一因素回归分析不同,查尔斯·C·拉金认为社会现象是多重条件并发导致的,即假定社会现象的因果关系是非线性的,同一个社会现象发生有可能是不同原因组合而引发。研究者对案例预设多条件变量,之后通过QCA软件对多条件变量彼此间关联组合进行测试,寻找导致结果的路径。

定性比较分析研究的是组态问题,而不是传统的净效应问题。其核心理念包括两个方面:其一是组态思想。每个案例被视为条件变量的“组态”,QCA 分析旨在通过案例间的比较,找出条件组态与结果间的因果关系,回答“条件的哪些组态可以导致期望的结果出现”“哪些组态导致结果不出现”这类问题。其二是集合关系。不同于基于变量相关关系进行的因果推断的方法(如多元回归、因子回归和结构方程模型等),QCA 基于条件集合和结果集合之间的关系进行因果推断。即将样本案例中选取的数个条件变量进行集合,并将彼此间关系进行组合。这些理念将定量结合起来,规避一因一果的线性研究范式,进入到集合研究分析的混合研究时代。[17](p1312-1323)

在研究过程中,研究者依据文献资料、理论总结和研究设计来选择多个解释变量,然后把所有个案进行针对性的数据汇总,得到条件变量和结果变量的所有组合,这些组合组成了真值表,并以所有组合作为分析的起点,根据布尔代数对条件组合进行简化。将数据导入fsQCA 软件中,进行下列分析:一是进行单一条件必要性分析,找出一致性大于0.900 的条件变量;二是在此基础上对影响结果的组合路径进行分析,通常存在三种类型,分别是复杂路径(Conservative Solution)、中间路径(Intermediate Solution)和简约路径(Parsimonious Solution)。定性比较分析以多案例条件组合为分析对象,深入挖掘案例总的特征和数据。不同于单案例研究,也不同于多案例的共性研究,它强调探究产生结果的原因组合,对案例群产生共同结果的原因组合进行分析。

(二)样本选择

本文以人民网舆情监测室《中国互联网舆情分析报告》和《中国互联网舆论场发展研究报告》为样本,自2015 年开始每个年份选择4 个案例,从2015—2019 年共计20 个案例。具体而言,选择原因与方法如下:1.尽可能选择公共行政和公共政策关注的问题。因为学科方向问题,涉及国际关系和国际政治的事件不选择。2.单纯涉及刑法问题的也不选择,如昆山龙哥反杀案。原因是已有刑法规定,政府一般无需对此类事件出台政策。3.应急类事件不选择。对于应急事件,政府都会在第一时间作出回应且2013 年以后已基本形成政策体系,所以此类案例不选择。4.同一类型的案例未做排除。是否重复出现,也是观察政策议程的重要因素。5.网络舆情事件存在翻转的可能,近三年热点事件不选择。政策议程可能滞后,可能有一些事件会进入政策议程,但需要时间。在上述原则基础上,本文选出南昌高考替考事件(C01)、青岛天价虾事件(C02)、柴静《穹顶之下》引热议(C03)、毕节儿童服毒事件(C04)、X 则西事件(C05)、校园毒跑道事件(C06)、X宝强离婚事件(C07)、深圳X一笑事件(C08)、上海携程亲子园虐童事件(C 09)、北京红黄蓝幼儿园虐童事件(C10)、L 小璐夜宿门(C11)、榆林产妇坠楼事件(C12)、CJ 学者性骚扰事件(C13)、青年CJ学者抄袭事件(C14)、“我不是药神”引热议(C15)、X 赫高铁“霸座”事件(C 16)、陕西奔驰女车主维权风波(C17)、X 天临论文事件(C18)、“996工作制”事件(C19)、“视觉中国”事件(C20)等20个热点事件作为研究案例。

(三)变量设定

结果变量。就结果变量而言,本文以20 个热点案例中热点事件最后是否进入政府政策议程为结果变量。如果热点事件进入政府的政策议程,将此编码为1,热点事件不进入政策议程编码为0,相关案例在结果上的分布情况如表1所示。

表1 政策议程案例及结果变量编码表

条件变量。在前期文献资料、理论总结和研究设计的基础上,进行条件变量的设置。[2](p86-99)[18](p123-130)[19](p5-12+2)[20](p43-51)[21](p30-40)在分析事件属性的基础上,考察多元主体的注意力分配及其相互影响,设置了公众关注、媒体关注以及政府关注等如表2 所示的条件变量。

表2 条件变量设置及编码说明表

1.公共问题指向(Public Problem,简称PP)。对事件的第一个考量指标为公共问题指向,所谓公共问题指向是衡量问题是否为指向政府的公共问题。政府的主要职责就是解决面临的公共问题,保障公众权益。指向政府的公共问题与纯个人事务相对,公共问题指向编码为1,非公共问题指向编码为0。

2.问题重复出现(Frequency Occur 简称FO)。有多样化指标可以衡量公共问题的严重程度,其中一个为公共问题是否重复出现,因为公共问题重复出现会对社会公众和政府造成持续冲击。问题3年内重复出现编码为1,非3年内重复出现编码为0。

3.公众关注度(Public Concern,简称PC)。很多公众通过百度搜索和微博了解其关注的热点事件,因此选择百度指数代表公众关注度具有一定科学性。以20 个案例的百度指数均值为标准,百度指数超过260000 编码为1,不超过260000 编码为0。因为案例选择中有涉及艺人的事件,总体均值较高,对个别与观感差距较大的热点事件,通过对微博相关主页最大阅读量排序加以校验,尽量保证编码的准确性。

4.产生愤怒情绪(Anger Generate,简称AG)。公众会关注违反公平正义的事情,也会关注有趣的事情,这一过程中或产生愤怒情绪或者没有。公众关注度高的事件不一定会在公众中产生愤怒情绪,本文将公众产生愤怒情绪编码为1,公众未产生愤怒情绪编码为0。

5.中央媒体报道(Central Media Coverage,简称CMC)。中央媒体是主流媒体,对政策议程具有较大的影响作用。在中国的新闻领域,通常将18 家媒体机构称为中央媒体,目前影响力最大的媒体机构分别是新华社、人民日报与中央电视台。本文选择人民日报、中央电视台和新华社三家作为中央媒体,受到中央媒体的关注编码为1,中央媒体未作报道编码为0。

6.媒体指数(Media Index,简称MI)。热点事件受到媒体关注程度也影响其是否最终进入政策议程。设计媒体指数作为条件变量,一方面可以弥补对中央媒体定义的缺陷,另一方面可以充分反映媒体关注度。以20个案例媒体指数均值390为标准,超过390 编码为1,不超过390 编码为0。另外,因为媒体指数采用新闻标题包含关键词的统计标准,为防止偏差,我们对20 个案例各自最高资讯指数排序进行校验,尽量保证编码的准确性。

7.省部级政府发声(Provincial Speech,简称PS)。高层领导重视是当前解决公共问题的一个有效路径,从当前行政体制来看,部级政府部门代表中央政府,省级政府是地方政府最高层级。因此,以省部级政府发声作为领导重视指标,省部级政府发声编码为1,省部级政府未发声编码为0。此处需要说明,我们不要求省部级政府对事件表达赞成或否定意见,只需要对事件发声,说明此事件已经引起高层级政府的重视。

8.责任部门明确(Clear Responsibility,简称CR)。省部级政府发声是问题是否能有效解决的一个指标,另一个指标是看公共问题所涉及政府部门是否分工明确,分工明确是解决问题或者合作解决问题的前提。因此,将责任部门明确编码为1,责任部门不明确编码为0。

四、定性比较分析与研究结果

(一)真值表构建

按照上述变量设置(包括条件变量和结果变量)及编码赋值规则,将原始数据合成为如表3 所示的真值表。

表3 真值表

(二)单一条件的必要性分析

按照QCA的一般操作步骤,首先要对单一条件变量的必要性进行分析,一致性(Consistency)和覆盖率(Coverage)是其关键检验指标。具体运算分析结果如表4所示。

表4 单一条件变量的必要性分析结果

衡量单一条件变量有一致性和覆盖率两个重要指标,一致性(Consistency)表示该原因对结果出现影响程度高低;覆盖率(Coverage)表示该原因能够解释的案例占总案例的比重。当一致性指标大于0.9时,则认为条件变量是结果变量的必要条件。除了一致性指标,还采用覆盖率指标来判断该原因对结果的解释力,当覆盖率为0.7时,则说明该原因变量能够解释70%的案例。如表4 所示,对政策议程设置的单变量必要性分析结果显示,在8 个单一条件变量及其相反情况中,“公共问题指向”“中央媒体报道”一致性均为1,构成了政策议程设置的必要条件,其覆盖率均为0.764706,说明两者作为单一因素对结果变量均具有较强的解释力。这在理论上说得通,公共问题指向是指问题属于需要政府部门出面应对的公共问题,因此会对政府产生较高的压力。公共政策是政府为了解决公共问题实现公共价值的行动,因此公共问题指向是进入政策议程的必要条件是可以理解的。另外,主流媒体在中国的政治生活和政策过程中发挥着重要作用,新闻工作必须把政治方向摆在第一位,这是党性原则问题。所有媒体尤其是中央媒体是党的喉舌,需要替党和人民发声,因此,中央媒体在政策议程中的地位是显而易见的。

此外,公众关注度、产生愤怒情绪和责任部门明确必要一致性虽未达到相关检验标准0.900000,但也分别高达0.692308、0.692308、0.846154,且覆盖率也分别达到0.692308、0.900000、0.733333,公众关注度高和产生愤怒情绪会对政府相关部门产生压力,责任部门明确意味着不作为可能被问责,三者对政策议程设置也具有重要作用。

(三)清晰集定性比较分析

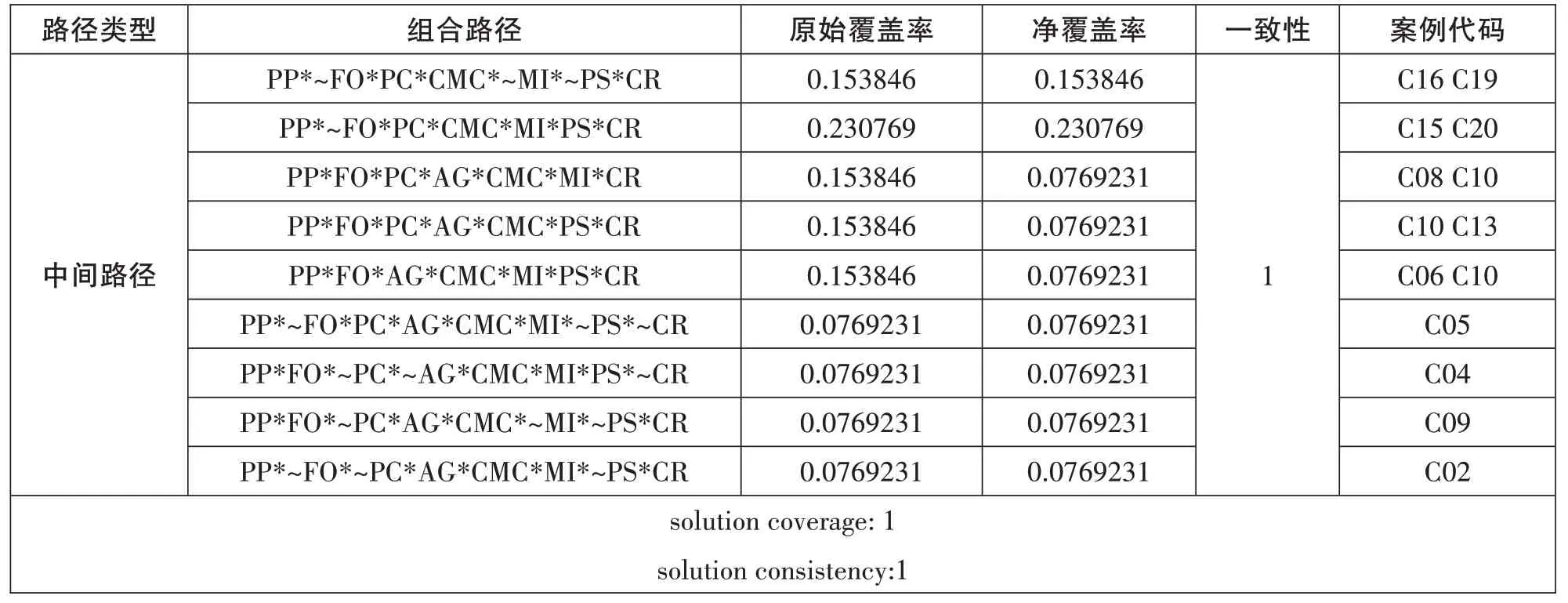

QCA 的组合路径输出通常存在三种类型,分别是复杂路径(Conservative Solution)、中间路径(Intermediate Solution)和简约路径(Parsimonious Solution),本研究共输出9 条复杂路径、9 条中间路径和4 条简约路径。中间解一般介于复杂解和简约解之间,能够在不违背案例事实的基础上相对简单地给出组合路径,研究者通常会选择中间解来汇报研究结果,因此本文采用中间解(如表5所示)作解释。

表5 QCA组合路径输出结果表

如表5所示,中间路径有9条,每条路径中都包含公共问题指向和中央媒体报道2 个必要条件,我们详细分析其中第1、2、3、4、5 条等5条覆盖率高的路径。

第1 条路径PP*~FO*PC*CMC*~MI*~PS*CR和第2 条路径PP*~FO*PC*CMC*MI*PS*CR 可解释为:如果是公共问题指向、问题重复出现且公众关注度高,经中央媒体报道且责任部门明确,无论媒体指数高低也不管省部级政府发声与否,都可能进入政策议程。

第3条路径PP*FO*PC*AG*CMC*MI*CR 和第4 条PP*FO*PC*AG*CMC*PS*CR 可合并解释为:如果是公共问题指向、问题重复出现、公众关注度高且产生愤怒情绪,经过中央媒体报道,媒体指数高且责任部门明确或者省部级政府发声且责任部门明确,两种路径都可能进入议程。

第5 条PP*FO*AG*CMC*MI*PS*CR 可解释为:如果是公共问题指向、问题重复出现、公众关注度高且产生愤怒情绪,经过中央媒体报道并且省部级政府发声、责任部门明确,则可能会进入政策议程。

还需要说明的一点是:在本研究中,我们选择并解释了5 条中间路径,但是整体来看,中间路径组合中每条单一路径的覆盖率都相对较低,理论解释力有限;而简约路径的覆盖率相对较高如表6 所示,有3条路径达0.692308,与中间路径相比其简洁程度可能有助于进一步的理论建构,故而本文对简约路径进行进一步的阐释。具体而言,第1、2、4 等3种路径覆盖率更高,是更可能进入政府议程的:

表6 QCA组合路径输出结果表

(1)第1 条路径PP*MI 和第2 条路径AG*CMC,如果是公共问题指向且媒体关注指数高,或公众产生愤怒情绪且得到中央媒体报道,这两种事件都可能进入政策议程的。

(2)第4 条路径PP*PC*CMC,如果是公共问题指向、公众关注度高且得到中央媒体报道,这种事件也可能进入政策议程的。

对比简约解和中间解,可以发现简约解第1条路径在中间解第2、3、5、6、7、9 条路径中都有呈现,而简约解第2条路径在中间解第3、4、5、6、8、9 条路径中都有呈现。简约解第4 条路径在中间解第1、2、3、4、6条路径中都有呈现。对照研究简约解和中间解,我们可以更能够理解多项条件假设的相互作用路径如何影响政府政策议程设置。

五、结论与讨论

弗兰克·鲍姆加特纳、布赖恩·琼斯将注意力引入政治科学,我们还需要研究公众和媒体的注意力如何分配以及公众、媒体注意力与政府注意力之间如何相互影响。在现实生活中,多样化的因素而非单一因素在影响着政策窗口的打开,并且这些因素之间相互作用,因此运用QCA方法有利于进一步研究政策议程设置。首先,多元主体注意力交互影响是影响政策议程的重要因素。多元主体的注意力互动对政府注意力的影响是研究政策议程有价值的切入口。许多亟待解决的问题隐藏在社会之中,公众、媒体和政府会对不同的公共问题分配不同的注意力,任何政府都会在一定程度上重视民意,公众注意力是其不能忽视的重要因素,媒体注意力或者引导民意或者代表民意,也是政府不能忽视的因素,因此,本研究强调三种注意力之间的相互影响。其次,在实际研究中,案例选择、条件变量设计与赋值都会影响最终结果。QCA 研究是基于小样本的案例研究,一般会选择10~40 个案例,而案例的选择将在一定程度上影响最终运算分析结果。论文基于对20 个案例的定性比较分析有效识别出公众关注、媒体关注和政府关注等条件变量如何相互作用并最终影响政策议程的开启。从已经完成的运算分析可以看出公共问题指向和中央媒体报道将决定性地影响政策议程,如果在案例选择中都选择X 宝强离婚、X 小璐夜宿门这样公众和媒体关注度高但非公共问题指向模糊的案例,分析结果可能出现偏差。最后,条件变量设计和赋值会影响最终结果。QCA 研究中,除了案例选择外,还有一项重要工作即条件变量的设计和赋值。条件变量设计和赋值来源于对文献的综述,或者来源于社会调查,或者来源于理论假设。其中一项不能忽视的工作是条件变量的赋值问题,用定量的方法给变量赋值相对科学,但有些条件变量无法计量分析,这时更应该慎重,不然将影响分析运算结果。

对地方政府及其部门而言,不需要关注上述研究过程。但是,当社会公共问题出现时,地方政府及其部门需要关注多元主体的注意力分配,社会公众的注意力和情绪值得关注,主流媒体包括国家级媒体的注意力值得关注,高层级政府的注意力也值得关注,这些可以帮助地方政府对公共问题性质及其未来走向做出准确判断。同样,地方政府也可以从社会公众的注意力分配、国家级媒体的注意力分配和高层级政府的注意力分配中寻找等待解决的社会公共问题。对于地方政府及其部门而言,还应该关注多元主体注意力分配及其交互影响,社会公众、国家媒体、高层政府的注意力会相互作用,国家媒体对公共问题的关注与观点会影响社会公众的注意力,也会影响社会公众对公共问题的情绪表达方向。同样,高层政府的关注与观点也会影响社会公众的注意力和情绪表达;反之亦然,公众关注的问题及情绪方向也会影响国家媒体和高层政府的注意力。多元主体的注意力会交叉影响,在互相影响中或者不断增强或者相互抵消,或者改变各自关注和情绪表达的方向。其中,地方政府尤其需要关注引起社会公众、国家媒体和高层政府共同关注并且情绪不断增强的社会公共问题。