边霞:艺术教育要给儿童自由表达的空间

文 | 王妍妍

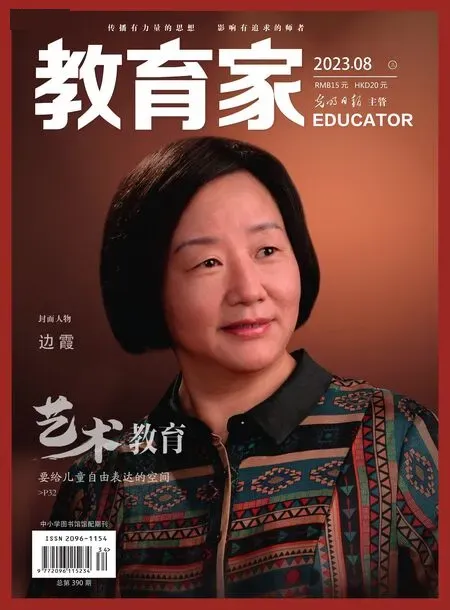

儿童天生拥有艺术欣赏和创造的潜能,成人要尊重并顺应儿童的艺术天性,帮助儿童建立自信心,发展想象力和创造力,促进积极的情感体验。值得注意的是,近年来儿童艺术教育出现了技能取向、成人化、功利性等弊端,如此开展的教育活动逐渐抹杀了儿童的灵感和天赋。如何用生态的视角和眼光看待艺术教育?怎样基于有效的“对话”,实现儿童的可持续发展?南京师范大学金陵女子学院院长边霞试图运用生态智慧把艺术体验渗透到儿童的生活中,让儿童通过各种各样的艺术表达,使童年生活变得更加丰盈美好。

超越片面注重艺术的技能训练

《教育家》:在儿童艺术教育中,成人不能以自身文化中的艺术标准要求儿童的艺术,而应对其保持尊重和理解。您认为,目前的儿童艺术教育存在哪些问题?

边霞:大部分成人以为儿童是一张白纸,或者认为儿童是弱小的一方,所以习惯以自身文化的标准去要求儿童,包括艺术方面。其实成人忘记了儿童也有自己的文化、兴趣、特点,他们的行为方式和评价标准不同于成人,他们看待世界的眼光、对世界的体验方式和成人也是有差异的。他们希望能用双手和心灵去探索世界,并将其表达出来,但成人常常无视儿童的这些特点。具体到儿童艺术教育,从整体现状来看,我认为主要存在三大问题。

首先,从过程和结果的占比来看,目前的儿童艺术教育更加注重结果。也就是说,儿童在艺术方面的学习获得了怎样的成果,是画了一幅多么好看的画,还是做了一个漂亮的手工。而在艺术学习中的审美体验和情感获得等过程,和结果相比,反而显得不那么重要。举一个例子,一些成人不太重视儿童学钢琴或者画画过程中的感受、是否有愉快的情绪,反而认为儿童能把钢琴弹第一,能把画创作出来并获奖就够了,对于过程中儿童是凭借自己的努力想象创造,还是教师给予适当激发以后,靠儿童释放天性去表达的,抑或儿童完全是模仿成人绘画的结果,都不是特别关注。

其次,重知识技能的传授,忽略儿童创造力和想象力的培养。通过艺术教育,可以培养儿童的想象力和创造力,这是儿童艺术教育过程中一个非常有效的途径。无疑,艺术能带给儿童多样的想象空间,但是有的时候教师更加偏重知识和技能的传授,忽视了儿童创造力和想象力等能力的培养。

最后,儿童的自由表达、自由创作和规定内容之间存在矛盾。特别是某些机构,在课程中通常会给儿童规定应该画什么、用什么方式和材料来画。有的教师除了示范以外,可能还会帮助儿童作画。然而,如果给儿童定的规矩太多,显然就成了一种制约。儿童艺术要给儿童自由表达的空间,将其生活经验和所思所想相结合,可是教师难免会用所谓的系统化课程代替儿童想要表达的东西,这不利于儿童的可持续发展。

我们可以看到,这些问题大多指向:成人只注重艺术制作的层面,而忽略了儿童的艺术感受和体验,更忽略了儿童对艺术的兴趣、投入乃至热爱。其实,儿童艺术教育表现出的种种问题,背后涉及教师对儿童艺术教育的定位,即我们做儿童艺术教育究竟是为了什么、想达到怎样的效果。我们面对的是儿童,他们长大后绝大多数不会成为艺术家,但是他们的生活当中应该有艺术。所以早期儿童的艺术教育应该是一种艺术启蒙教育,我们要做的是艺术素养的启蒙教育,它包括儿童对艺术作品、周围环境、生活中美的事物的感知与欣赏、表现和创作,而不只是“照猫画虎”、跟着教师学。所以艺术素养教育涉及技能、技巧,又超越了对艺术技能训练的片面追求。

《教育家》:生态式艺术教育致力于探索以艺术和审美为核心的儿童艺术教育模式,如何用生态的视角和眼光看待艺术教育?

边霞:我们谈生态式艺术教育,要从生态说起。在生态学中,生态指一定区域或者空间里不同物种和环境之间的相互作用。我们可以将生态式艺术教育理解成一种整体观、和谐观、共生观、动态平衡观下的教育。

2000年前后,著名美学家滕守尧先生来到南京师范大学,并投身美育和艺术教育的研究和人才培养中。在此期间,滕守尧先生提出了“生态式教育”思想,致力于用生态的眼光、态度、智慧来观照教育、思考教育,同时还以生态的方式开展教育。实际上,生态式教育和生态教育是不一样的,生态教育是环保、绿色、自然的教育,是关于“生态”的教育,而生态式教育既是一种教育理念,又可以转化成一种教育策略,指向的是人的艺术素养,乃至人全面和谐发展的培养。

具体展开的话,一方面,我们要把艺术教育放到整个儿童发展的生态中去考虑。毕竟,艺术教育和儿童的发展息息相关,是为了促进儿童的发展,我们的眼中要有儿童的生活、儿童的经验、儿童的情感。另一方面,我们要考虑艺术教育和其他方面教育的关系,可以与之建立联系和合作。很多时候艺术教育不见得只是观照艺术本身,它和儿童的语言、社会、科学等领域都是可以结合的。同时,艺术领域内部的音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等不同的艺术门类之间,也应根据课程内容需要有机融合,形成一个良好的生态关系。

边霞,教育学博士,教授、博士生导师。现为南京师范大学金陵女子学院院长;兼任教育部高等教育教学指导委员会文化素质教育指导委员会委员,中国管理科学学会基础教育管理专业委员会副主任委员。

近年来主要从事高校教育管理和儿童教育、艺术教育、STEAM教育的教学与研究工作,先后主持“儿童的艺术和艺术教育研究”“现代儿童生态式美育课程研究”等国家艺术科学基金项目、全国教育科学规划教育部重点课题、教育部人文社会科学项目、江苏省教育科学规划重点项目等多项研究课题。

儿童不是被动的“容器”

《教育家》:您曾说,没有“对话”就没有生态式艺术教育。这里的“对话”应如何理解?

边霞:在生态式艺术教育中,“对话”有非常高的地位,要是没有“对话”,生态式艺术教育就不复存在了。那么,我们如何理解对话呢?有人说,我问你答、你问我答是一种对话,但这么理解未必正确,因为教师可能牵着儿童走。对话有表面和内在之分,而内在更强调平等、开放和尊重的态度,当教师和儿童建立起这种关系,“对话”才可能产生。

“对话”的前提是教师对儿童的艺术潜能有感觉、充分认识和尊重儿童、相信儿童。在艺术欣赏的层面,我们强调“对话”的实质是教师和儿童互相激发,能倾听彼此的声音,或者教师、儿童和作品之间生成对话。

如何和作品进行“对话”,这里需要一种平等的态度。因为如果将艺术作品看作权威,也就变成了“高高在上”,那么儿童和教师都是观赏者和被动的接受者。事实上,如果我们用接受美学的观点来看,每一个作品可以被称为艺术文本,艺术文本内含着一种未完成性。只有当读者和它“对话”,有了某些感受,作品才得以完成。而民主、宽容的态度能够引发“对话”,身处高位的一方要主动“降”下来,从作品变为文本,儿童则要建立自信,形成平等的对话状态。

实际上,儿童对于美术作品的理解和感受往往与艺术家的表达很贴切,特别是一些现代主义作品,情感表现越强烈,就越容易被儿童洞察。哪怕是一些抽象艺术作品,成人看不太懂,但是儿童身上有某种直觉,能感受到色彩、线条、构图以及画面所表达的东西。音乐作品也是一样,虽然是抽象的艺术,可是儿童可以通过音符、旋律、节奏和音色等,感受到音乐作品所传递和表达的情绪情感。儿童有非常好的艺术潜能,只要给他们机会,他们心里的艺术种子就可能开花结果。毕竟儿童天生就携带了一些共同的审美心理结构,看到艺术作品,儿童的情感、心灵与作品所要表达的东西是可以建立联结的,这是“对话”的一个重要基础。

除此之外,教师需要在备课之余用心感受,不断和作品“对话”,且要多倾听儿童的想法。如果教师觉得自己是权威,就会迫不及待地“诲人不倦”,可儿童不是被动的“容器”,他们有自己的感受和想法,教师应该先把知识悬置起来,允许儿童提出不同的观点。当儿童的兴趣被激发,他们就会跃跃欲试,“对话”才能更好地达成。

《教育家》:如何基于“对话”,开展生态式艺术教育实践,以实现儿童的可持续发展?

边霞:一是不同艺术门类之间的对话。教育实践中,美术课不一定只学美术、音乐课也不一定只学音乐,如果有需要,美术和音乐可以自然融合,也可以与舞蹈结合,让那些看上去静止的画面能“动起来”。二是教师、儿童和艺术文本之间的对话。教师要敢于放手,让儿童静下心,鼓励儿童尝试和探索。三是儿童和儿童之间的对话。同伴交往或互动对儿童的影响很大,可以让他们彼此促进、共同成长。四是儿童和材料、环境的对话。比如,美术活动中有不同的自然材料,这些材料的特性是怎样的、如何制作或者表现,这也是一种“对话”。有时候,欣赏艺术需要特殊的场景,比如在音乐厅里听音乐、在美术馆里看美术作品,这种身处其中、身临其境的感觉,会更有助于“对话”的达成。这种特定的环境氛围本身就是一种艺术的熏陶,而这些都可以通过“对话”促进儿童各方面的发展。

构建辩证、平等的师幼关系

《教育家》:生态式艺术教育呼吁打破各艺术门类之间的隔离状态,使它们相互融合、相互渗透。结合各地幼儿园实践,怎样才能真正做到有机融合?

边霞:有机融合是自然而然、根据主题发展需要以及儿童的兴趣生发的,这种融合产生的效果是“1+1>2”。音乐、舞蹈、美术、书法等不同的艺术门类有相通性,它们都有自己的原则,是相对个性化的。从形式上看,它们有一些共同特点能够做到和谐共生,例如歌曲是诗与音乐的和谐对话,中国古代文人画则是诗、书、画、印的交响。以耳熟能详的“龟兔赛跑”故事举例,儿童不时询问故事是否有其他结局,为此,他们创编了很多故事。创编出故事以后,儿童决定把它画出来。由于图画是静态的,他们希望把有趣的故事表演出来,于是就有了美术和戏剧的结合。他们还做了一些道具和头饰,比如乌龟的壳、小兔子的耳朵等,一边讲故事,一边讨论剧情,并随着剧情的发展不断改变道具。在表演的时候,儿童分成不同小组,有的是用身体动作进行表达的哑剧组,有的是跟随配乐进行戏剧表演的音乐剧组,他们探索、学习,生发出一系列相关活动,探寻着不同艺术门类融合的奥秘。

再如“我爱大自然”主题活动,教师展示了生态式艺术教育活动的多种形式,让儿童体验到大自然的各种美。因主题是视觉类的,所以主要以美术活动为主。教师先带儿童到大自然中寻找、观察,让儿童和自然中的一花一叶、一草一木对话,再去欣赏表现自然的美术作品。就好比到了公园,儿童看到睡莲,仔细观察过后,回到教室开始欣赏莫奈的《睡莲》,并尝试创作出同样俯视角度的睡莲。美术和其他艺术形式也可以结合起来,比如儿童欣赏了描绘大自然的美术作品,有很多的感受和理解,但即使是大班幼儿,他们的语言表达也会受到一定限制。因此我们设计了以文学为主的“四季散文欣赏”活动,儿童一边欣赏散文,一边倾听表现四季的音乐,欣赏散文的过程中还有一些相匹配的四季景色画面。这样的活动把文学、音乐和美术有机地融合在一起,儿童透过对文学作品的欣赏,积累了一些文学的表达方式,也积累了一些唯美的意象。

《教育家》:引导儿童勇于发表见解、与教师自由交流,是生态式艺术教育中重要的一点。那么,幼儿园需要创设怎样的环境,才能给予他们充分的自主探索空间?

边霞:幼儿园的环境对儿童的成长非常重要,它犹如一个刺激物,能对儿童产生潜移默化的影响,支撑着儿童的发展。我们可以把环境分成精神环境和物质环境。精神环境虽然看不见,但与物质环境相比,对儿童的影响更大。生态式艺术教育主张为儿童创设一个宽松的、愉快的、开放的、温暖的环境,在这种氛围中,儿童有安全感和自信心,他们觉得自己可以和作品对话,可以听懂音乐,想画一幅画的时候,可以大胆地画出来。

物质环境则包括环境设施、玩教具、操作材料等。具体到幼儿园领域,包括教室里的美工区、音乐角或者戏剧表演区。教师可以给儿童提供一些画册、绘本,包括可以自由聆听的音乐,从而让儿童有安全感地从事艺术活动。还有的幼儿园有专门的美工室,艺术氛围更浓郁,儿童在这里可以自由地使用各种各样的操作材料和操作方式。如果具备一定条件,还可以让儿童体验陶艺创作。总之,在多样化的空间里,材料是适宜的、有美感的,树枝、树叶、石头等自然材料,儿童都可以充分利用。

我们需要的是有审美感的材料,包括麻绳、牛皮纸、瓶瓶罐罐等生活中的废旧材料,虽然这些材料比自然材料要弱一些,但也可以适当使用。还可以提供各种各样的颜料、装饰物,帮助儿童做出更有美感的作品。教师还可以引导家长给儿童提供适宜的低结构材料,让儿童自由操作、提升创造力。高结构材料的操作玩法相对单一,即使昂贵,对于儿童的发展也未必有用。有的儿童家庭条件较好,父母给儿童买了很多玩具和娃娃,这当然无可厚非,但要谨记,玩具不是越多越好,因为有的时候玩具太多,反而让儿童失去了新鲜感以及玩耍的乐趣。

《教育家》:有人将生态式艺术教育理解为开放式、平等式、互补式的教育。从师幼互动的视角来看,师幼之间应保持怎样的关系、秉持怎样的行为,才能更好地践行生态式艺术教育?

边霞:我们在说目标生态、内容生态、过程生态的时候,核心就是人际生态。良好的人际生态就是前面提到的开放、平等、尊重的关系。在这种师幼关系中,教师不再“高高在上”,反而获得了一种解放感,他们可以放下包袱或者架子,从儿童那里获得启发,自身也收获了成长。

值得关注的是,教师怎么给自己定位,包括教师在儿童、艺术作品之间,应起到什么样的作用,都是需要思考的。我们看到,在艺术教育实践中,有的教师让儿童听一首乐曲,有时还没有给儿童完整地听完一遍,就急于把作品表达的内容传授给儿童,这样的做法实在欠考虑。教师不能变成一堵墙,横亘在儿童和作品之间,而要努力成为一座“桥梁”,能够把适宜的作品放到儿童面前,让他们看到和听到,以信任的态度给予儿童鼓励,让儿童表达对艺术作品的感受。

引用后现代课程论专家多尔的观点,我们可以将师幼关系比喻成“圆桌会议”,这是一种平等的关系。当然我们不能机械地理解“圆桌会议”,每个人都有权利发表建议,表达态度,而教师又是“平等中的首席”,是重要的参与者,要和儿童一起对话,引导、启发他们,必要的时候,可以进行总结和提升,或者从背后推动他们。

总之,教师和儿童是一种辩证的、平等的师幼关系,这种关系使得生态式艺术教育以及师幼互动可以持续发生。