电针缓解癌痛患者阿片耐受的临床观察

李莎,田伟千,赵峰,季淑娟,姚凤珍,汤洋,朱明慧(南京中医药大学附属医院,南京 210029)

癌痛作为慢性疼痛的一种,其疼痛相关的病理生理机制十分复杂。相关研究数据显示,在癌症的早期和中期,有40%的患者感到疼痛,疼痛程度因人而异,但癌症发展到晚期后,有90%的患者感到中度甚至重度疼痛[1-2]。上世纪八十年代,世界卫生组织提出了三阶梯止痛疗法。如今,这种方式已经成为治疗癌痛的主要方式[3]。随着第三阶梯中阿片类药物的大量使用,尽管阿片类药物镇痛效果确切,但其引起的不良反应不容忽视,如阿片耐受和依赖、恶心呕吐、便秘、呼吸抑制等。目前,仍有70%以上的癌痛患者被疼痛折磨[4-5]。针刺疗法作为一种非药物疗法在全球范围内已被广泛使用,常被用来治疗各种急性和慢性疼痛。相关研究指出,针灸能在一定程度上缓解癌痛[6]。对于晚期非小细胞肺癌患者,电针内关、合谷、足三里和三阴交并辅以羟考酮缓释片的治疗方式能有效降低癌痛的程度,减少爆发痛发作的次数,提高患者的生存质量[7]。现阶段关于电针缓解阿片耐受的研究大多数是基于动物实验,基于临床应用的研究尚无相关文献报道。本研究拟观察电针内关和足三里对癌痛患者阿片耐受的影响,为临床治疗提供可靠的科学依据。

1 临床资料

1.1 一般资料

纳入2020 年1 月—2021 年12 月在南京中医药大学附属医院疼痛科镇痛治疗的中重度癌痛患者60 例,按就诊时间先后编号,采用随机数字表法分为电针组和对照组。根据前期的预试验结果,电针组患者阿片类药物耐受指数为4.15±1.08,假电针组为5.8±1.93,取α=0.05,power 为90%,算出每组所需要的样本量为22 例,考虑到试验过程中存在25%的脱落率,最终确定样本量为每组30 例。两组年龄、性别、病程、每日吗啡使用量和数字等级评定量表(numeric rating scale,NRS)评分及疼痛部位比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1 和表2。本研究经南京中医药大学附属医院伦理委员会批准(批件号2021NL-198-02)。

表1 两组一般资料比较

表2 两组疼痛部位比较 单位:例

1.2 纳入标准

依据《中国常见恶性肿瘤诊治规范》[8],参照细胞学或病理学诊断,确诊为恶性肿瘤;预计生存期超过3 个月;年龄>18 岁,男女不限;癌症相关性神经病理性疼痛,NRS≥4 分;使用阿片类药物镇痛治疗并出现阿片耐受者;神志清楚,认知功能正常;患者接受电针治疗,有良好的依从性。

1.3 排除标准

合并其他精神障碍者;对针灸治疗反感、依从性差者;失语、视听障碍者;合并全身感染及自身免疫性疾病者;肝肾功能不全、凝血功能异常者;妊娠和哺乳期者;明确诊断的疼痛,且与癌症无关者;体内置入起搏器等电子设备者;穴位点皮肤破溃、感染等不宜电针者;既往接受过电针治疗者。

2 治疗方法

2.1 镇痛

两组患者均选择阿片类药物镇痛治疗,给药方式包括口服、静脉镇痛泵、使用透皮贴剂等,所有阿片类药物用量均换算成吗啡当量进行剂量比较。若治疗过程中出现爆发痛,均给予吗啡注射液处理,具体剂量根据患者NRS 评分给予。若患者每日需要处理的爆发痛次数>3 次,则需调整阿片类药物的使用剂量,在原先使用的剂量上予以递增,幅度在25%~50%。若镇痛效果好(NRS≤1 分),可逐渐降低阿片类药物的使用量,在初始阶段,减量控制在30%,观察NRS 评分,若数值较低,2 d 后再降低20%[7]。

2.2 电针组

采用电针治疗。穴位取双侧内关和足三里,根据《经穴部位:GB12346—90》[9]进行定位,内关直刺进针20~25 mm,足三里直刺进针30~35 mm,采用平补平泻手法,得气后停用手法刺激,接通电针仪进行治疗,电针仪选择疏密波,脉冲频率为 2/100 Hz,时间为30 min。每日1 次,连续治疗14 d。

2.3 对照组

采用假电针治疗。取双侧内关、足三里穴周围15 mm 非穴位位置,内关周围直刺进针20~25 mm,足三里周围直刺进针30~35 mm,进针后连接电针仪,频率及留针时间与电针组相同。每日1 次,连续治疗14 d。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 阿片耐受指数[10]

阿片耐受指数=lg{[阿片总剂量×(终末剂量-初始剂量)]/用药天数}。

3.1.2 疼痛程度

使用NRS 评估患者在治疗前后的具体疼痛程度变化情况。

3.1.3 爆发痛的次数[11]

爆发痛是指使用阿片类药物进行镇痛治疗的患者,在稳定的疼痛状态也称持续痛的基础上,突然出现短暂而又剧烈的疼痛,其判定标准为NRS 评分≥4 分。

3.1.4 疼痛缓解持续时间

疼痛缓解持续时间是指本次疼痛开始缓解至下次疼痛(爆发痛)再次出现时,其间隔时间。

3.1.5 生存质量评估

采用欧洲癌症研究与治疗组织生命质量核心量表(European Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire-C30,EORTC QLQ-C30)[12-13]测定患者的生存质量,该量表由功能量表和症状量表两部分组成。其中,功能量表与患者的健康状况呈正相关,得分越高,说明患者健康状况越好。而症状量表相反,生活质量越低,其分值越高。

3.1.6 不良反应

记录整个研究过程中出现的不良事件,如针刺点出血、血肿、感染、晕针、恶心呕吐、便秘等不良反应的发生情况。

3.2 统计学方法

采用SPSS26.0 统计软件进行统计分析,数据图表绘制使用GraphPad Prism 9.1.1 软件包进行。符合正态分布的计量资料用均数±标准差来表示,比较采用t检验。计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05 表示差异具有统计学意义。

3.3 治疗结果

3.3.1 两组阿片耐受指数比较

电针组阿片耐受指数低于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组阿片耐受指数比较(±s)

表3 两组阿片耐受指数比较(±s)

注:与对照组比较1)P<0.05。

组别 例数 阿片耐受指数电针组 30 4.61±1.111)对照组 30 5.74±1.16

3.3.2 两组治疗前后NRS 评分比较

两组治疗前NRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。电针组治疗后NRS评分低于治疗前和对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后NRS评分比较(±s) 单位:分

表4 两组治疗前后NRS评分比较(±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后电针组 30 4.97±0.63 3.86±0.611)2)对照组 30 4.89±0.59 4.63±0.47

3.3.3 两组爆发痛次数和疼痛缓解持续时间比较

电针组爆发痛次数低于对照组(P<0.05),疼痛缓解持续时间长于对照组(P<0.05)。详见表5。

表5 两组爆发痛次数和疼痛缓解持续时间比较(±s)

表5 两组爆发痛次数和疼痛缓解持续时间比较(±s)

注:与对照组比较1)P<0.05。

指标 电针组(30例) 对照组(30例)爆发痛次数/次 2.50±0.731) 3.73±0.83疼痛缓解持续时间/h 17.80±2.241) 15.30±3.45

3.3.4 两组治疗前后EORTC QLQ-C30 评分比较

电针组治疗后情绪、躯体、认知和社会功能及总体健康评分高于治疗前和对照组(P<0.05);电针组治疗后疲倦、恶心呕吐、疼痛、气促、失眠、食欲丧失和便秘评分低于治疗前和对照组(P<0.05)。详见表6。

表6 两组治疗前后EORTC QLQ-C30 评分比较(±s) 单位:分

表6 两组治疗前后EORTC QLQ-C30 评分比较(±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05。

指标 电针组(30 例) 对照组(30 例)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后功能量表情绪功能 50.58±11.31 63.35±14.271)2) 51.02±11.54 52.05±10.36躯体功能 47.19±12.43 55.62±11.671)2) 46.85±10.39 48.67±13.17认知功能 52.63±16.52 61.98±9.331)2) 53.47±12.45 54.87±13.46角色功能 53.42±14.19 55.60±13.49 52.91±14.49 54.89±13.35社会功能 55.18±18.33 66.36±19.021)2) 56.02±16.24 57.34±12.37总体健康 50.87±11.46 63.92±13.481)2) 51.05±13.42 52.93±14.25症状量表疲倦 50.38±16.55 37.42±13.661)2) 52.82±10.76 49.73±15.64恶心呕吐 13.86±6.39 8.23±10.291)2) 14.03±6.22 13.95±5.96疼痛 55.96±21.01 40.39±19.061)2) 56.23±18.46 54.94±19.28气促 53.82±21.02 39.92±18.271)2) 52.75±19.08 50.79±18.10失眠 55.14±21.15 40.27±19.381)2) 57.35±20.26 56.29±19.56食欲丧失 52.58±20.24 39.07±20.031)2) 51.97±19.53 50.68±16.88便秘 10.53±8.26 5.96±10.381)2) 9.35±10.25 9.56±9.13腹泻 15.10±10.36 14.89±11.49 15.83±10.25 15.18±9.09经济困难 30.12±12.32 32.76±12.43 30.68±10.55 31.92±13.68

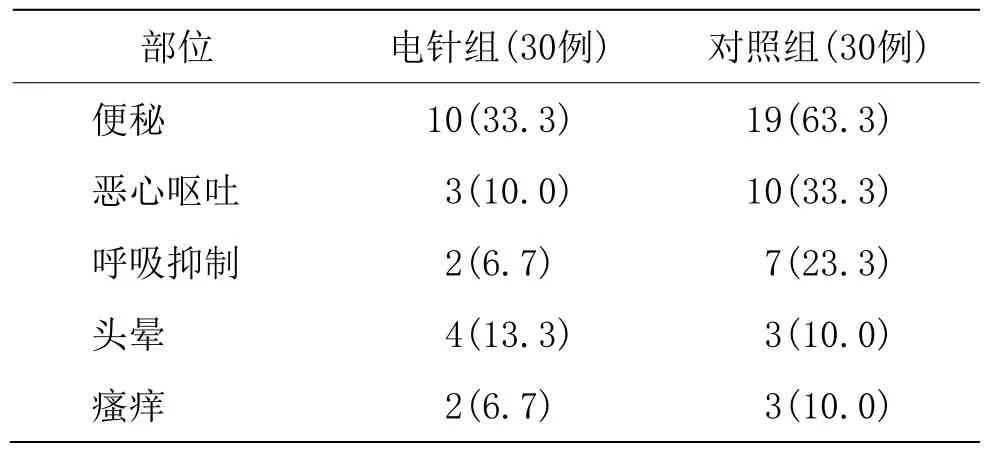

3.5 两组不良反应发生情况比较

电针组便秘和恶心呕吐的发生率低于对照组(P<0.05)。两组呼吸抑制、头晕和皮肤瘙痒发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表7。

表7 两组不良反应发生情况比较 单位:例(%)

4 讨论

本研究通过观察电针内关和足三里对癌痛患者阿片耐受的影响,研究电针内关和足三里对慢性阿片耐受的安全性和有效性。研究结果显示,电针内关和足三里对临床上癌痛患者是安全有效的,可有效缓解癌痛患者的慢性阿片耐受;电针内关和足三里可缓解癌痛,减少爆发痛的发生,延长疼痛缓解的持续时间;电针内关和足三里可减轻癌痛患者的便秘和恶心呕吐的症状,减少癌痛患者使用阿片类药物的不良反应,提高生存质量。

癌症相关性疼痛的治疗是医疗保健领域的一大挑战。据统计,癌症患者出现中到重度疼痛的比例较高,在早中期和晚期肿瘤患者中的占比分别为40%和90%[1,14]。导致癌症患者出现疼痛的因素复杂,如病变本身的病理类型、疾病进展、肿瘤生长、骨转移(癌因性骨痛)或癌症本身的治疗等[15]。阿片类药物是目前临床上使用最广的一类镇痛药,阿片类药物的使用很大程度上减轻了癌症患者的疼痛,但阿片类药物长期使用后出现的阿片耐受和依赖及阿片类药物引起的呼吸抑制、便秘和恶心呕吐等,给广大医务工作者和患者带来了困扰。既往文献指出,仍有高达70%的癌症患者疼痛没有得到足够的缓解,给患者身心健康造成影响的同时也降低了患者的生活质量[16]。使用阿片类药物带来的不良反应加大了临床上医务工作者对疼痛管理的难度,另一方面也提示了非药物疗法的重要性[17-18]。

以针刺治疗为主的非药物疗法在临床镇痛治疗中具有重要作用。尤其是上世纪70年代掀起的针灸临床治疗热潮,扩展了针刺在临床上的应用范围,迄今为止,针刺在全球范围内已被广泛用于治疗各种急性和慢性疼痛[19-21]。针刺已广泛用于缓解阿片类药物耐受和成瘾[22-24]。电针刺激三阴交和足三里可逆转吗啡行为敏化形成,延缓吗啡镇痛耐受[25]。阿片耐受指数是薛钧团队[8,26]提出的一个量化指标,它能直观地对比不同个体在使用阿片类药物时所产生的耐受程度的差异。本研究观察显示,电针内关和足三里可通过降低癌痛患者的阿片耐受指数,缓解阿片耐受。

中医学认为,“不通则痛”与“不荣则痛”是癌性疼痛形成的两大病机[27-28]。气滞血瘀常导致疼痛,也称不通则痛,多为实邪所致,以实证为主;不荣则痛,指因正气亏损,气血虚弱所致疼痛,以虚证居多[7]。阿片类药物用于镇痛治疗时,初时以其辛香开泄气道,振奋精神,久而造成津液损耗,气血亏虚[27]。基于上述理论,临床治疗当以补中益气和活血化瘀为主。经络腧穴理论认为内关是八脉交会穴之一,属手厥阴心包经之络穴,通于阴维,刺激内关能起到宽胸安神、理气镇痛和止吐等作用。足三里与胃相关,它是胃的下合穴,属足阳明胃经,刺激足三里既能平衡胃气,还能达到镇痛的效果[29]。通过二穴配伍,可以达到安神宽胸、理气止痛的效果[30]。

本研究证实,电针内关和足三里在减轻癌痛患者疼痛的同时,也减缓阿片耐受,同时还降低了阿片类药物治疗过程中出现的便秘和恶心呕吐,通过对比电针前后患者的生存质量评分,进一步发现电针可有效提高癌痛患者的生存质量。本研究所选的穴位定位简单,电针刺激上述穴位疗效显著,患者接受度和满意度高,便于临床上应用。