清华大学美术学院毕业创作师生谈

Sendy

每一个优秀的毕业作品都是学生自己的不断探索、试错与导师的启发、指导而最终形成。在欣赏了诸多美院学生毕业作品后,不妨更深入了解一下这些优秀的毕业作品背后有何创作巧思,创作中有什么难点,指导老师们又是怎样评价的……

“透视”

作品:《AI为何犯错》

作者:肖岚茜

系别:信息艺术设计系

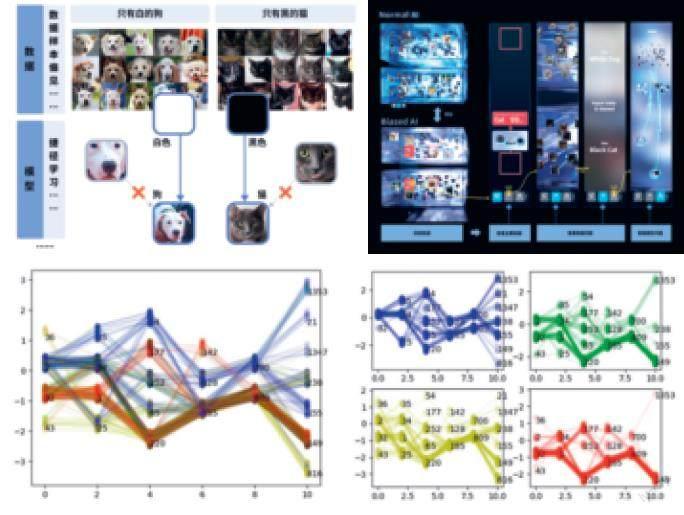

我的作品是一个对AI进行科普的交互装置,由一个滑轨屏和一个大屏幕组成。大屏幕展示的是AI“黑盒”模型及其分类结果,而滑轨屏则充当“透镜”,对大屏幕中的分类结果进行深入解释。大众可以推移“透镜”,了解AI模型在执行任务时的“神秘”机制,以及可能导致误分类的原因。

作品从“机器学习误分类”的典型案例“黑猫白狗误分类的问题和原因”切入,帮助观众洞察误分类问题背后的AI运行机制。

滑轨屏的设计象征着AI模型从“黑盒”向“白盒”的转变,同时借助增强现实技术,为交互提供创新的体验。在AI领域,“黑盒”和“白盒”是两个专业术语,分别指机制不透明的模型和机制透明的模型,“黑盒”在输入输出之间的运作过程不可见,而“白盒”则能揭示其内部运行机理。可视化分析是实现AI模型从“黑盒”向“白盒”转变的一种方法。

我设计的这个装置体现了“捷径学习(Shortcut Learning)”這种AI模型的运行机制。类似于人类偶尔会采用“小聪明”来快速达成目标,机器学习也会通过最简单的方式解决问题。作品通过可视化方式归纳和简化复杂的机器学习模型,帮助参观者逐渐深入理解“捷径学习”。

用户可以在滑轨屏上点击感兴趣的错误分类图片,查看AI模型分类这些图片时所凭借的依据。同时,可以对比有偏人工智能模型(Biased AI)和正常人工智能模型的差异,获得更深入的理解。

可视化的过程是一个艺术、设计与科学交叉的过程。作品创作中运用了一些科学领域可解释人工智能的可视分析方法,例如用“显著性图(Saliency Map)”高亮AI模型在分类图像时最主要关注的区域。

交互设计的过程中,作品经历了多次尝试和迭代。最初的版本,我设计了一个多屏联动的装置,通过光纤连接数个屏幕,展示机器学习的数据和模型。用户可以将感兴趣的猫狗卡片放置在交互台上,实体装置会展示机器学习模型从数据中获取特征并作出预测的过程,解读“捷径学习”。

为了提升用户体验,我又设计了一些功能对比实验,邀请了32名不同专业的同学前来美院体验“透视”装置的设计原型,对比他们对不同功能和可视化效果的使用率和体验评分,再基于反馈优化装置的设计。

指导教师吴琼评价:

肖岚茜的作品在较为深入的数据技术和人工智能算法特征研究基础上,对复杂数据的可视化和多屏交互装置的设计问题进行了具有探索性的研究和实践。设计成果充分体现了设计和技术交叉整合的特点,使用“透镜”的隐喻,帮助公众了解人工智能技术的特点和误分类问题的原因。装置的交互自然,内容表达完整,视觉效果突出,是一件优秀的毕业作品。

在破碎中重生

作品:《初心》

作者:武超

系别:陶瓷艺术设计系

我的作品侧重探讨传统工艺的当代性表达,通过陶瓷易碎的特点,表现个体成长所遇到的破碎和创伤,希望通过反思拥有更加坚定的自我价值判断。

在制作中,我小心翼翼地调整花的重心,找到最小支撑点,时时刻刻感受到需要小心拿捏的易碎感,同时也能感受到将零散的瓷花一朵朵累加在心之上的聚合之力。

在展览时,我选择以力量为强符号性的钢筋混凝土,同瓷质心脏进行对比,寻找一种临界状态,同时也表达个体寻找平衡的处境。

导师白明评价:

武超同学熟悉德化白瓷的技术工艺,对陶瓷材料表达方式有独特的理解。她把陶瓷的“破碎”与“时代的碎片化”结合得自然合理。她关注到人的身体、心理、情感与信息碎片化时代之间的关系,将陶瓷材料的“永恒”与“脆弱”的属性展现得让人惊异。她辛勤劳作来完成这些作品的本身也是“碎片化”自我行为的写照。展览中,心脏如盛开的鲜花却在金属与水泥的夹缝中呈现,极具巧思。整组作品既有装置性的宏观,又有个体陶瓷作品的精致,是一组优秀的硕士毕业创作。

感性与计算、张拉与再塑

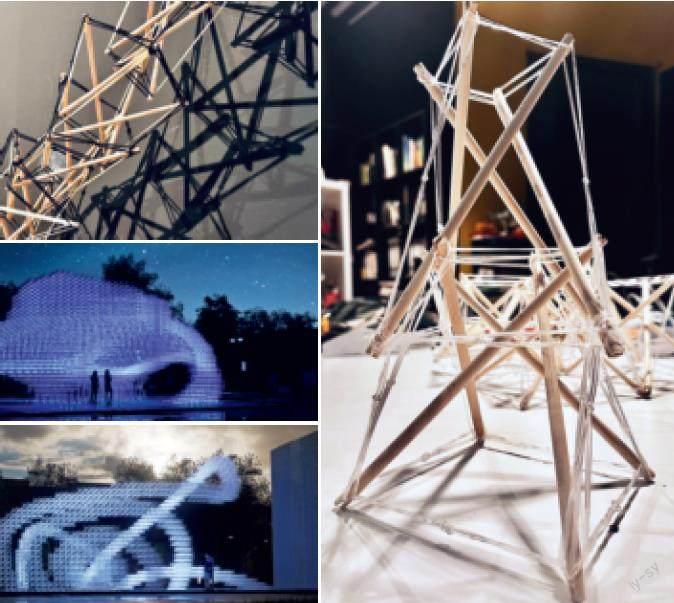

作品:《计算思维下的奥林匹克形象展示景观设计》

作者:查星宇

系别:工业设计系

我的毕业创作是2022年北京冬奥会场外火炬台设计研究的后续。在火炬台项目中,使用不锈钢配合灯光营造出轻盈且具有中国特色的浪漫造型,其中用到的、起重要作用的计算化设计、参数化手段,我觉得可以做进一步探索。

在毕业创作中,我将注意力放在张拉整体上,这个张拉整体是由拉索与压杆构成的高效结构,同时我也关注其美学价值,以及在计算的环境下的形态潜力。

在实验中,四棱柱与正多面体的张拉整体是我重塑造型的突破点。在将棱柱上下连接的过程中我参考了脊柱连接的方式,获得并强化了造型整体的抗拉、抗扭等属性。其中令人欣喜的是棱柱上下连接点的选择上,相邻两个棱柱间最少需要两处连接点,而四棱柱可以提供四处。计算的介入,可以通过增加连接点的方式进一步塑造形态,将条带造型进一步塑造为盘旋、谐波、螺旋等多种形式。基于此,在连接处的拉力设定上叠加函数变化,获得更为丰富的造型呈现。

导师陈洛奇评价:

查星宇同学的研究成果体现了计算设计代表的技术性美学与展示设计的艺术性表达之间的融合,卓有成效地探索了工程精度与感知精度的深层次关系。其最终呈现的设计成果内容扎实,具备可实现性,在一定程度上为展示设计中内容、形式、结构的一体化提供了新的研究思路。

简约大方与空灵精致

作品:《我将宇宙随身携带》

作者:丛聪

系别:工艺美术系

提到金属你会想到什么?提到首饰你会想到什么?提到链条你会想到什么?是坚硬冰冷?是精致小巧?是束缚捆绑?我希望它们是温暖灵动,是精致大气,是自由真切的。

诗集《我将宇宙随身携带》中的一句话一直打動着我:“我的心就像一个牧羊人,它熟悉风和太阳,和季节手拉手前行,跟随并观看。大自然空寂无人的所有宁静,来到我身边坐定。”我的毕业创作也由此生发。

我通过无序化金属编织工艺,结合半嵌入式珍珠设计,从视觉上降低金属的冰冷属性,展现如织物般的温暖灵动,与金属链自身的压迫感形成矛盾冲突但又消解融合。系列首饰主体全长4米同时轻盈可佩戴,将时尚设计、可穿戴装置、材料研究融合,实现形式美与实用美的统一。

链条是我一直有意研究转化的形式元素,创作之初我希望做一款能够与人体产生大面积接触及联动的首饰,将时尚设计、装置艺术和材料研究融合。

我用近两个月的时间探寻能够实现这一创作想法的方式,但多次碰壁。其难点在于设计体量很大,如果金属占比过多会导致重量过重,无法实现佩戴功能;若为减轻重量,综合材料介入过多则导致金属的专业属性过低。

多次辗转,我确定了金属编织这一工艺,它是能够实现我设计方案的最佳形式。但由于本科期间并未尝试过金属编织工艺,这给实践创作带来了巨大挑战,我开始接连校内校外、线上线下多方资源在老师的指导下自主学习金属编织。

在实践过程中我通过调查研究法有计划地收集无序化金属编织的作品资料;采用整理归纳法对已有的金属编织以及无序化金属编织在首饰创作中的应用进行归纳总结,分析作品的基本特点、应用形式、装饰语言和艺术表达,以及实践实验法,通过自己的工艺试验和实践产出数据,证明可行性和最优方案,进而深入研究毕设主题。

经多次试验对比尝试,确定所用金属片每片尺寸为10.5厘米×5.5厘米,作品共用160片,每片编织所需时长2小时;同时每4片组装时长3至4小时。每一个链条部件需消耗黄铜丝110米,毕设系列共编织黄铜丝3520米,累计制作时长487小时。用时两个月打造出《我将宇宙随身携带》这套全手工镂空首饰作品。

导师王晓昕评价:

丛聪同学的毕业创作通过抽象的形式表现具象的造型,在矛盾碰撞中探索简单与复杂和谐共存的美感。从根根丝线到起伏的原片再到立体的造型,扁平的金丝经过灵活的编织形成微妙的质感,展现韧性与张力。通过编织、缠绕、包裹、塑形,尝试实现金属编织与首饰语言的当代转化。作品整体突出虚实结合,将坚硬的金属转化为如织物般温暖的首饰,远观简约大方,近看空灵精致。

毕业创作在深入探索金属材料和工艺的基础上,试图将时尚设计、可穿戴装置、材料研究进行融合,展现首饰与身体、与空间的关联,以及关联背后承载的观念。创作过程中结合工艺、材料、思维等诸多因素,跨领域融合金属艺术与其他专业特色,努力拓展专业思维认知,着力探究出多元工艺文化在当代首饰语境下的创新思考。

(感谢清华美院柴鑫萌对本文的支持)

责任编辑:朴添勤