白河国家级自然保护区鸟类多样性分析

——基于样线法和红外相机技术

张越彭振中朱必清泽仁卓玛高辉

(1.四川省白河国家级自然保护区服务中心,四川 九寨沟 623400;2.西华师范大学环境科学与工程学院,四川 南充 637002)

四川省白河国家级自然保护区是以保护大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)和川金丝猴(Rhinopithecus roxellana)为主的野生动物及森林生态类型的自然保护区。地处青藏高原东北部,是青藏高原和四川盆地两大地貌单元的过渡带,九寨沟县中部,区域内地形地貌以高山深谷、坡陡水急、层峦叠障的深切割高山狭谷为主。保护区气候属于暖温带半温润气候,其地势由西南向东北倾斜,气候垂直分布规律较明显,复杂的环境条件孕育了丰富的鸟类多样性。

史东仇等[1]在1985年对保护区进行了比较系统的鸟类资源调查,在保护区发现鸟类共12目31科133种;冉江洪等[2]在2002—2004年对九寨沟自然保护区的鸟类研究时,对白河自然保护区的鸟类进行了部分分析。但针对保护区内鸟类多样性研究仍然不够深入。因此,适时地对该保护区的鸟类资源进行全面野外调查对保护区鸟类生物多样性的保护具有极其重要的理论和实际意义。传统的野外调查方法一般采用样线法进行,但对于林下鸟类和夜行动物的调查存在明显不足[3],而对野生动物干扰小且能全天候工作红外相机技术正好能弥补这一缺陷。本文采用样线法和红外相机2种调查方法,通过调查结果比较2种调查方法的异同点,为鸟类资源调查提供基础资料。结合2种调查方式开展白河自然保护区内鸟类多样性及其空间分布格局研究,拟进一步补充和完善白河鸟类多样性资料库,并从中探讨引起空间分布格局差异的原因。

1 研究方法

样线法的调查优势针对的是存在数量较多、喜日间活动的物种;存在数量少、喜夜间活动以及野外活动观测难的物种则可以依靠红外相机进行跟踪调查[4,5]。

1.1 样线法

进行样线设计时,综合考虑保护区的地理位置,以及陆生野生动物的活动范围、生态习性等情况后,在保护区内共设置了29条样线。每条样线长度为3km,样线单侧宽度设置根据情况有所变化,山地密林单侧为25m,稀疏林地单侧为50m,样线覆盖保护区内不同高度的海拔生境类型。分别在不同季节(春、夏、秋、冬4次)和繁殖期共5次均按照设置的29条样线进行调查,时间为每天08:00—11:30,15:30—18:00。调查过程中,利用GPS定位并记录调查样线的轨迹,观测物种的名称、数量以及地理位置等信息,使用Apresys(10×42)双筒望远镜观测样线两侧的鸟类种类和数量,并借助佳能EOS5DSR照相机进行拍摄。

1.2 红外相机拍摄

红外相机调查时,在白河自然保护区内布设51个红外相机监测位点(密度为1台·km-2),进行为期1年的连续监测。相机布设在动物经常发生活动的水源等附件的树干上,安装高度40~100cm,监测位点分布在灌木林、常绿阔叶林、常绿针阔混交林和常绿落叶阔叶混交林等不同植被类型中[6,7]。红外相机设置为拍照加摄像模式,先连拍3张照片,然后摄像15~20s,触发间隔时间0s,全天24h拍照,照片大小12M,视频规格1080p。每3~4个月更换1次电池并回收照片和视频数据,并记录下每个相机位点的放置时间、海拔、经度、纬度、坡向、坡度以及所处的乔木、灌木和草本的种类、林木盖度和密度等信息。

1.3 数据分析

1.3.1 样线法

采用SPSS和Excel软件对调查到的每个样线的物种数量进行数据分析,统计观测到的鸟类种类和数量。设置每400m海拔高度差距为1个海拔间距进行鸟类物种数统计,海拔区间范围1000~1400m为区间Ⅰ、1400~1800m为区间Ⅱ、1800~2200m为区间Ⅲ、2200~2600m为区间Ⅳ、2600~3000m为区间Ⅴ、3000~3400m为区间Ⅵ、3400~3800m为区间Ⅶ、3800~4200m为区间Ⅷ、4200~4600m为区间Ⅸ。

1.3.2 红外相机法

针对红外相机拍摄到的数据,进行动物分类后过滤掉重复的个体照片,仅保留有效照片用于后续分析。

2 结果分析

2.1 物种组成

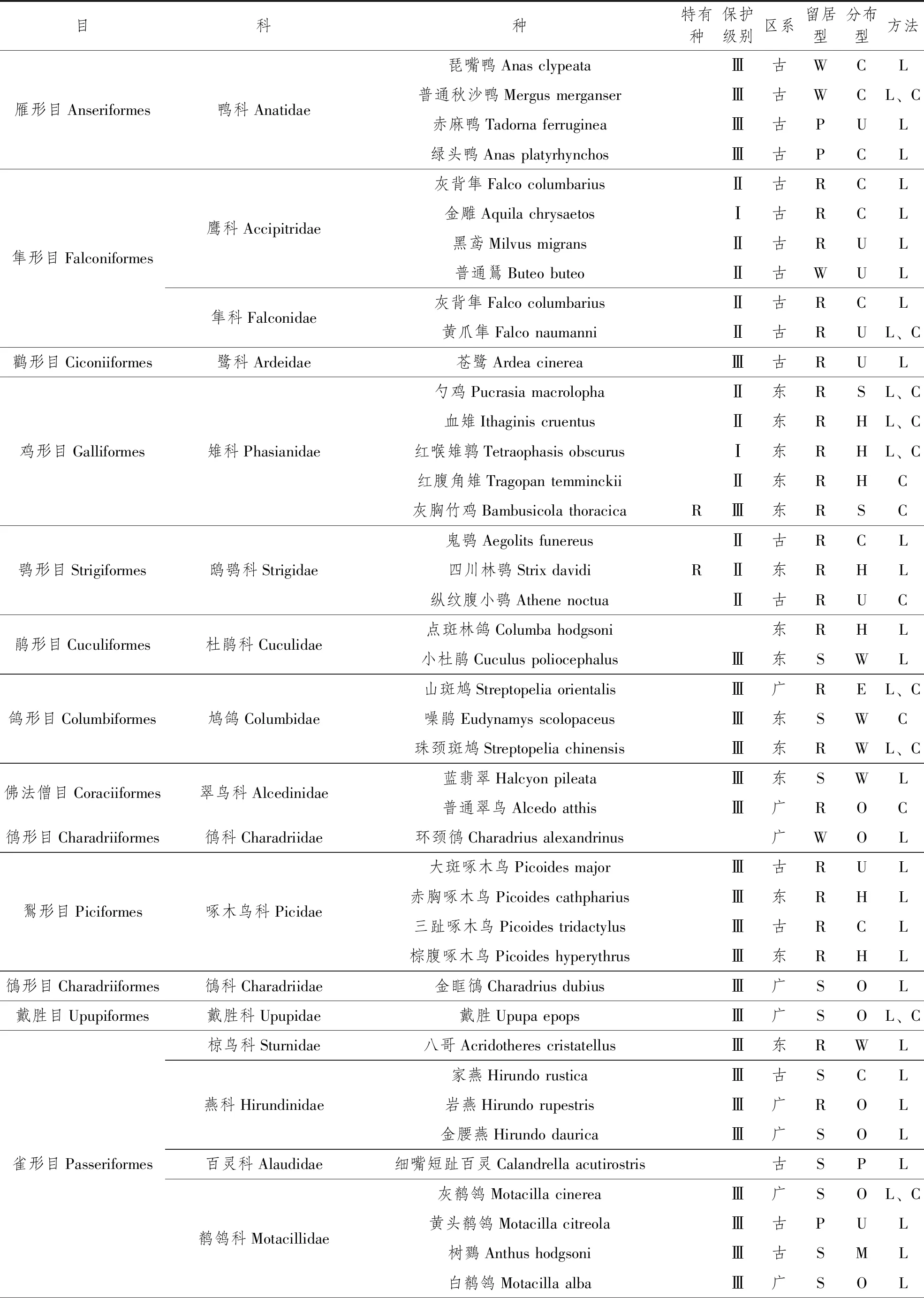

经过1年时间,在设置好的29条样线上共完成145次调查,观察记录到12目36科103种鸟类;设置的51台红外相机共记录到8目18科37种。综合2种调查方法共记录到12目37科114种鸟类,如表1所示。其中,红外相机记录到的37种鸟类中有26种也在样线调查中被观测到,如普通秋沙鸭、黄爪隼、红喉雉鹑、血雉等;灰胸竹鸡、红腹角雉、噪鹃等11种鸟类只被红外相机记录,在样线观测中未被发现。

表1 四川白河自然保护区鸟类名目

本次调查相比2012年白河自然保护区科考报告中的调查结果,在样线调查中新发现赤胸啄木鸟(Picoides cathpharius)、琵嘴鸭(Anas clypeata)、铜蓝鹟(Eumyias thalassina)、金眶鴴(Charadrius dubius)、普通朱雀(Carpodacus erythrinus)、灰背隼(Falco columbarius)、黑尾蜡嘴雀(Eophona migratoria)、蓝歌鸲(Luscinia cyane)、普通秋沙鸭(Mergus merganser)、棕脸鹟莺(Abroscopus albogularis)、棕腹大仙鹟(Niltavadavidi)、凤头雀莺(Leptopoecile elegans)和煤山雀(Parus ater)共13种鸟类;红外相机调查中新发现普通朱雀(Carpodacus erythrinus)、灰胸竹鸡(Bambusicola thoracica)、画眉(Garrulax canorus)、金胸雀鹛(Alcippe chrysotis)、普通秋沙鸭(Mergus merganser)共5种鸟类。除去2种调查方法中重合的鸟类,在本次调查中共新发现鸟类16种。

2.2 鸟类资源分类比较

通过2种方法调查保护区鸟类资源,记录到国家Ⅰ级重点保护的鸟类有红喉雉鹑(Tetraophasis obscurus)和金雕(Aquila chrysaetos);国家Ⅱ级重点保护的鸟类有勺鸡(Pucrasia macrolopha)、灰背隼(Falco columbarius)、黑鸢(Milvus migrans)、纵纹腹小鸮(Athene noctua)、四川林鸮(Strix davidi)、普通鵟(Buteo buteo)、黄爪隼(Falco naumanni)、红腹角雉(Tragopan temminckii)、鬼鸮(Aegolits funereus)和血雉(Ithaginis cruentus)共10种。其中,中国特有种鸟类有灰胸竹鸡(Bambusicola thoracica)、四川林鸮(Strix davidi)、凤头雀莺(Leptopoecile elegan)、黄腹山雀(Parus venustulus)和银脸长尾山雀(Aegithalos fuliginosus)。

分析本次调查结果,由图1可知,东洋界鸟类占比最多,占本次调查记录的47.37%,古北界鸟类占本次调查记录的39.47%,广布种占本次调查记录的13.16%,在新发现的16种鸟中,赤胸啄木鸟(Picoides cathpharius)、画眉(Garrulax canorus)等8种鸟属于东洋界,琵嘴鸭(Anas clypeata)和普通秋沙鸭(Mergus merganser)等7种鸟属于古北界;由图2可知,东洋型占比最高为20.18%,古北型和喜马拉雅-横断山区型鸟类占比均为15.79%,全北型鸟类占比为11.40%,南中国型鸟类占比为10.53%,其他分布类型鸟类占比都较少,另外不易归类的分布鸟类占比有11.40%;由图3可知,留鸟数量在白河自然保护区内所占比例最高,其数量占本次调查记录数量的69.30%,并且在新发现的16种鸟中有灰背隼(Falco columbarius)、灰胸竹鸡(Bambusicola thoracica)等12种鸟均为留鸟,夏侯鸟数量占本次调查记录数量的21.93%,最后是旅鸟和冬候鸟各占4.39%。

图1 四川白河自然保护区鸟类区系分布图

图2 四川白河自然保护区鸟类分布型分布图

图3 四川白河自然保护区鸟类居留类型分布图

2.3 鸟类垂直分布

白河自然保护区海拔在1240m~4453m,海拔差为3213m,以设置的海拔间距为400m海拔进行鸟类物种数统计,共有海拔区间Ⅰ~Ⅸ共9个海拔区间段。由图4可知,鸟类物种数量随海拔升高而减少。海拔在1000~1400m区间时物种数量最多为39种,在3000~3400m海拔范围内相比2600~3000m海拔范围内物种数略有增加。

图4 四川白河自然保护区鸟类随不同海拔分布变化图

3 讨论

经过1年时间对白河自然保护区进行的调查结果表明,本次共记录到12目37科114种鸟类。在2012年对保护区进行的科学考察报告中,以当次调查结果并结合以往已有资料,统计出保护区鸟类有14目45科163种。在本次设置的29条样线上,观察记录到12目36科103种鸟类,其中共13种鸟类为本次新记录鸟类;51台红外相机拍摄记录到8目18科37种,其中有5种鸟类为本次新记录鸟类。结合2种调查方法共新记录到16种鸟类,这个调查发现将进一步补充和完善了保护区的鸟类资源本底资料,为白河自然保护区鸟类的生物多样性和保护提供了参考。

对比本次调查采用的2种调查方法,样线法观察到的鸟类数量远多于红外相机记录到的鸟类数量。红外相机调查中新记录到的5种鸟类,普通秋沙鸭和普通朱雀在样线法中也有记录到,而灰胸竹鸡、画眉和金胸雀鹛只被红外相机记录。红外相机的特点在于便于记录常在林下活动或是夜间活动的生物,灰胸竹鸡是雉科竹鸡属的鸟类,喜爱栖息于山区、平原、灌丛、竹林以及草丛;画眉是雀形目画眉科的鸟类,喜爱栖息于山丘的灌丛和村落附近的灌丛或竹林中,常在林下的草丛中觅食;金胸雀鹛是莺科雀鹛属小型鸟类,喜爱在树枝和竹丛间跳跃,3种鸟类在林下的活动相对较为频繁。但由于红外相机安放位置高度的限制和放置数量不能完全覆盖,并且鸟类普遍在林冠层活动不易被捕摄,所以记录数量上不如样线法[8,9]。基于鸟类活动的特点,在物种调查时,想要获得更加全面和准确的调查研究结果,最优的方案是采用多种调查方法相互配合使用[10,11]。

调查结果表明,鸟类物种数与海拔高度呈反比例关系,数量随海拔高度的增加而减小,与王茜[12]等研究鸟类垂直分布得到的结论相同。由于不同高度的海拔带上温度、光照、土壤、坡度和坡向等生态因子不同,造成的生态系统上物质生产产生的生物生存资源的不同[13],所以鸟类在不同海拔高度上的物种分布和种群生态位都有所差异。这是鸟类通过长期的自然选择对环境的适应性生存,也是鸟类种群生态位分化在资源分布时空格局下多物种实现共存的生物多样性维持机制[14]。

终上所述,样线法调查过程中观察视野更宽阔,调查的生物物种更为丰富,红外相机调查能捕摄地面活动或是喜爱夜间活动生物,可以弥补样线调查在时间和空间上分布不足的缺点。但是由于生物活动的不确定性和偶然性,会使得样线法调查或是红外相机调查时都会产生误差,所以想要更加全面的研究区域内的物种多样性,应采用多种调查方法相结合的形式,以便更全面地掌握和分析区域内物种的组成和分布情况。本研究通过样线法和红外相机相结合的方法对白河自然保护区鸟类进行了调查和分析,旨在不断完善保护区鸟类物种资料,为今后保护区鸟类的监测和多样性保护提供参考资料。

——以北长山岛为例