经后路截骨内固定术对低龄先天性脊柱后凸畸形患者手术时间、术中出血量及术后并发症的影响

宁东晨 薄德发

(1 山东省蓬莱区小门家镇于家庄卫生院,山东 烟台 265603;2 山东省单县中医医院骨科,山东 菏泽 274300)

先天性脊柱后凸畸形在当前的临床医学中较为少见,但是如果不对此种病症行早期干预治疗,那么就会导致患者的畸形病症更加严重,还可能会导致患者的脊柱神经受到一定压迫性,患者由此出现神经系统病症,更严重则可能导致患者瘫痪。那么对于此现象,通过使用支具治疗的成效较为微弱,对于使用Halo环牵引治疗也有相关研究。使用手术治疗是对患者的后凸畸形病症进行治疗的首要方法[1]。低龄脊柱后凸畸形尽早的手术治疗,能够有效的融合多种节段,预防患者产生术中出血,并且可以有效的依据患者的年龄以及脊柱情况,完成矢状面的适当矫正角度,具有较好的治疗成效[2]。可是现有临床研究大多数是面向青少年与成人群体,对于低龄先天性脊柱后凸畸形患者应用后路截骨内固定术治疗的临床疗效研究成果依然比较匮乏,因此接下来将选取我院骨科收治2018年1月至2023年1月期间的临床确诊40例低龄先天性脊柱后凸畸形患者展开研究,探讨路截骨内固定术的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月至2023年1月期间,我院骨科收治的临床确诊40例低龄先天性脊柱后凸畸形患者为研究对象。所有研究对象按照不同治疗方案分为两组,即对照组(20例,行传统半椎体切除术治疗)和观察组(20例,后路截骨内固定术治疗)。其中,对照组男女例数分别为11、9例,最小年龄37个月,最大年龄110个月,年龄均值(65±22)个月,包括夜间尿失禁1例,腰背疼痛6例,其余并无神经系统异常表现。经术前CT、MRI检查椎体畸形状况,以Winter分型标准包括9例Ⅰ型、5例Ⅱ型、6例Ⅲ型。观察组男女例数分别为10、10例,最小年龄36个月,最大年龄109个月,年龄均值(64±23)个月,包括夜间尿失禁2例,腰背疼痛5例,其余并无神经系统异常表现。经术前CT、MRI检查椎体畸形状况,以Winter分型标准包括11例Ⅰ型、4例Ⅱ型、5例Ⅲ型。两组患者的临床基线资料对比均无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 行传统半椎体切除术治疗。

1.2.2 观察组 行后路截骨内固定术治疗,方法如下。

辅助患者以俯卧的体态在病床上,依照原本的手术治疗计划,将患者的骨膜下完全显露,随后在患者顶椎上下部2~3个椎体内分别置入椎弓根螺钉,C型臂X线机操作下进行后路截骨手术,完成固定矫形后均采用后路自体骨或同种异体骨进行植骨操作。

Ⅰ型畸形后凸超出70°或是角状后凸畸形患者可以使用PVCR。在一侧完成临时固定棒安装后,显露手术操作视野切断侧横突根部,胸椎部位需要将肋骨去除才可完整显露手术操作视野,对骨膜下椎体外壁、椎弓根与椎体前方均完成剥离。使用磨钻、骨刀、咬骨钳将椎体骨质和椎弓根完全去除之后,即可将上下椎间盘、软骨终板成功切除,确保椎体后方的薄层骨质予以保留,用于对硬膜囊起保护作用。在完成一侧截骨操作后,按照相同方式切除对侧椎弓根及残存椎体和椎间盘。

Ⅲ型畸形后凸在70°以内或是畸形椎体较大患者,可以采用PSO进行截骨之后成功闭合残余椎体部位,将顶椎与棘突、两侧椎板、横突、上下关节突部位切除后,以椎弓根外侧进行肌肉剥离,显露椎弓根、锥体外侧壁,首先将一侧椎弓根与椎体大部作凿除处理,然后对椎体按照“V”形截骨,截至椎体侧壁与前壁。按照同样的方法处理另一侧。

Ⅱ型患者使用Ponte截骨,将脊椎后方结构切除后,并咬除二者间黄韧带,长度棒同样置于双侧并作加压处理,然后将上下接骨面闭合即可。

在整个手术过程中对所有患者均诱发电位(SEP)、运动诱发电位(MEP)监测,完成截骨矫形处理时,电位波动幅度下降程度超出50%,或者是潜伏期延长在10%以上的患者,应当停止操作及时查找其中原因并作对症处理。

1.3 观察指标 所有患者在术前、术后与末次随访之前都需要于全脊柱正侧方位拍摄X线片,对最大局部后凸Cobb角、矢状面平衡上角位置进行测量,对±2 mm 范围内代表矢状面平衡。统计对比两组的手术用时、术中输血量与术后并发症发生率。

1.4 统计学方法 使用SPSS17.0统计学软件对本次记录数据进行分析,使用()表示计量数据,进行t值检验,使用例数(n)、百分比(%)表示计数数据,行χ2检验。以P<0.05代表差异显著有统计学意义。

2 结果

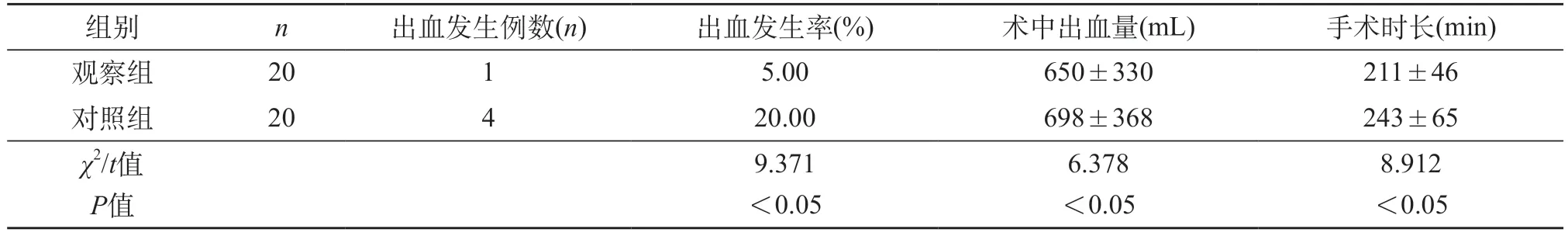

2.1 两组患者术中出血量与手术用时相较 观察组的手术用时为(211±46)min,手术过程中的出血量(650±330)mL,相较对照组手术用时及术中出血量均明显较少,两组差异显著(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者术中出血率和术中出血量的情况相较()

表1 两组患者术中出血率和术中出血量的情况相较()

2.2 两组患者术后并发症情况相较 两组均在术后随访16~37个月,对照组的术后并发症发生率20.00%(4/20),分别为2例神经根性疼痛、1例脊髓受压致瘫、1例脊椎滑脱,观察组则在术后并无任何并发症发生,两组术后并发症发生率相较有统计学意义(P<0.05)。

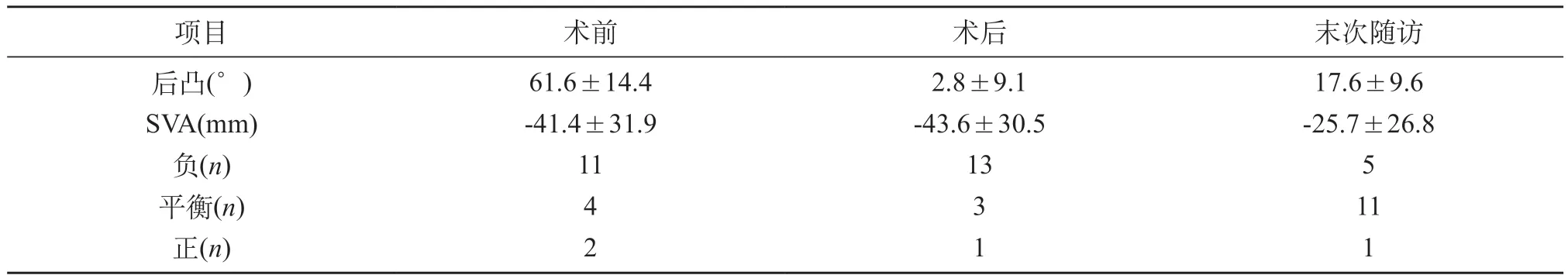

2.3 观察组术前、术后及末次后凸Cobb角与矢状位平衡状况 在观察组20例患者中,通过随访发现患者的术前及术后椎体畸形恢复程度见表2。

表2 观察组术前及术后椎体畸形恢复程度

3 讨论

相较单纯后路半椎体切除术,经后路全脊椎截骨椎体切除术能够有效减少患者在凹侧部位的纤维组织牵拉程度,从而有效改善治疗预后效果[3-4]。相较于前后路联合截骨,后路全脊椎截骨椎体切除术可以很大程度减少手术可能造成的创伤与手术用时,所以对于胸段与腰骶段半椎体的畸形治疗适用性较大,并且如果早期及时手术还有可能缩减融合固定范围。但是这类治疗手术的风险度较高,整体难度较大,所以进行手术治疗之前需要做足准备,对患者椎体畸形状况进行详细的影像学检查及快速成型技术检查,这样能够对患者的畸形现况充分了解,从而制订针对性的手术治疗方案[5-6]。不仅如此还要明确手术治疗的目标,在于预防患者椎体畸形状况进一步加强,保持脊柱稳定与躯体平衡,尽可能减少神经并发症并有效避免突发心肺功能障碍,对患者外观有效改善,避免发生矫枉过正的情况。在手术操作中需保持谨慎细致,尽可能全面显露手术中的操作视野,控制性降压,骨下剥离实施充分止血维持清晰手术视野,有效避免截骨与截骨后的脊柱错动损伤脊髓情况,避免顶椎一旦加压之后脊柱过多缩短可能所致脊髓出现继发性损伤,还要避免截骨端在椎体后缘及相应的椎板边缘出现对脊髓的“夹击伤”[7-8]。

先天性脊柱后凸行临床手术治疗,主要是为了缓解脊椎畸形造成患者椎管内神经组织受迫,并重建脊柱矢状面平衡,经后路截骨则是目前临床主要治疗方法,可以实现这一目标。以患者所需矫正的不同后凸角度,临床现有常用手术治疗术式包括PVCR、PSO、SPO、Ponte截骨等。有研究表明基于SPO截骨基础上尽可能扩大松解范围,将上下椎板边缘及时咬除并开窗处理,这样达到的后路松解与矫形效果与SPO相较明显较好[9-10]。同样Ponte截骨术式也在Cobb角较小,并且弧状后凸椎体前缘保持一定活动度这样的情况比较适用。在本研究中就存在这样1例Ponte截骨患者适应证选择欠佳,随访可见一定矫正角度丢失,出现PJK现象,可是在手术后2年8个月最后一次随访中,患者的PJK情况并未加重,且患者表示并未见任何不良症状并未进一步处理,就现阶段而言依然处于随访观察时期。PSO任意节段可以实现25°~35°后凸矫正,对于Cobb角在70°以内后凸而言比较适合[11]。将整个椎体切除的PVCR手术一般适用于Cobb角超出70°这类比较严重的脊柱后凸情况,虽然这类截骨方法最终所获的矫形效果较好,能够实现良好的脊髓减压成效,可是往往对手术要求较高,患者在手术中极易出现较大失血量,并且有可能导致术中截瘫等神经系统类并发症,所以需要慎重选择这种术式。在本次病例中所出现的2例神经系统并发症,均在PVCR术式患者中发生。而且半椎体又作为椎体障碍的一种,极有可能作为先天性脊柱畸形此症的常见病因,大约在先天性脊柱畸形中高达46%的占比。行半椎体切除术治疗还能够直接对致畸病因有效排除,最终顺利恢复脊柱平衡,此种治疗方法作为半椎体先天性畸形在临床一种比较理想的治疗方法。对此有研究表示,可以将后路一期半椎体切除术用于完全分节半椎体导致先天性脊柱侧后凸畸形治疗,后凸矫形成功率基本在70.97%,并无发生任何神经系统并发症。

在临床上,目前对于低龄先天性脊柱后凸治疗选择恰当手术时机的现有研究中尚未形成统一观点,但临床十分主张尽早给予先天性脊柱后凸畸形患者予以手术治疗,尤其是胸腰段半椎体所致后凸情况[12-13]。

恢复人体脊柱矢状面平衡,作为对临床效果进行评价的关键指标,低龄脊柱矢状面平衡则会与生长发育指标相符,也会在一定程度上增加生理性胸椎后凸及腰椎前凸程度。有研究认为,脊柱后凸畸形的临床治疗效果与矢状面失衡的改善情况密切相关。对于矢状面平衡恢复效果并不满意的患者,则对于手术治疗的满意度也普遍较低。在对脊柱后凸矢状面平衡的相关研究中,大多数病例都集中为强直性脊柱炎、修门氏病[14-15]。本组患者尽管作为脊柱后凸畸形,但是大多数患者在术前都表现为比较明显的矢状面负失衡问题,尽管在手术治疗后整体来说还存在负失衡现象有所加重的情况。

对于先天性后凸、侧后凸症状而言,其中有20%~40%患者都有可能伴随脊髓畸形问题,因此有必要在行矫正术治疗前期,对患者的潜在神经系统功能异常仔细观察,并对患者的脊髓畸形程度科学评估。一旦患者伴随脊髓畸形,如脊髓空洞、二分脊髓、脊髓拴系、脑脊膜膨出等,如果后凸矫正较大那么就要对患者可能出现的脊髓受损问题给予密切关注。部分学者对此建议椎管内病变脊柱畸形患者,需要以脊髓畸形问题为治疗关键,并在1~4周之后对脊柱畸形状况作二期矫正。有研究者表示可以对脊髓畸形、脊柱畸形等问题同时进行处理。有病例研究结果表示,对于合并脊髓拴系、脊髓圆锥低位的患者有必要及时采用手术治疗。有关脊髓空洞先天性脊柱畸形症状,也有报道认为多数神经外科医师对于脊髓空洞、Chiari畸形问题,并不认可第一时间采用预防性手术治疗,反而应当倾向于严密随访观察。也有其他报道认为对于这类患者实施脊柱矫形临床手术治疗时未对最终的矫形效果产生严重影响,在术后脊髓空洞现象可能会自发性的吸收减小。而本次观察组患者中并未对于脊髓空洞问题采取预防性手术治疗方法,而是直接行后路截骨内固定术治疗,同样疗效显著。与常规半椎体切除术治疗相比之下,观察组的手术用时、手术过程中的出血量均少于对照组(P<0.05);两组均在术后随访16~37个月,两组术后并发症发生率比较,对照组为20.00%(4/20),观察组为0,两组比较有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对低龄先天性脊柱后凸畸形患者可以行经后路截骨内固定术治疗,可以将畸形致病因去除后,对冠状面、矢状面达到较好的固定矫形效果,并且达到360°减压,称得上目前临床对先天性脊柱后凸畸形病症有效治疗的治疗方案,能够降低术后并发症发生率,保证术后疗效。