基于农艺性状与光合特性的甘薯耐荫性评价

吕长文, 蒋亚, 张凯, 唐道彬, 王季春

1. 西南大学 农学与生物科技学院/薯类生物学与遗传育种重庆市重点实验室,重庆 400715;2. 贵州省土壤肥料研究所,贵阳 550006

作物对弱光、 高温、 干旱、 盐碱等逆境胁迫会做出不同的响应, 从而表现出避逆、 抗逆、 御逆等适应性特点[1-3], 如作物通过改变其形态、 生理生化过程等性状来适应弱光环境, 在长期的适应过程中, 作物会表现出一定的耐荫性. 植物的耐荫性是指植物在弱光照条件下的生活能力, 是植物为适应低光量子密度、 维持自身系统平衡、 保持生命活动正常进行而产生的一系列变化, 如丙二醛、 可溶性糖和可溶性蛋白等发生变化, 通过降低光饱和点、 净光合速率并提高光能利用率而增强其生长能力等[4-6].

目前, 有关作物耐荫性的研究较多, 评价方法各异, 评价结果差异较大. 陈怀珠等[7]以综合耐荫系数为指标对34份春大豆品种的13个性状进行耐荫性评定, 最终筛选出结荚期的生物产量、 收获期株高、 最低底荚高度、 单株荚数、 单株粒数、 单株粒质量和百粒质量等7个耐荫性鉴定指标性状. 李春红等[8]以14个指标的耐荫系数对30份大豆进行耐荫性评价, 最后确定以主茎节数、 分枝数、 节间长度、 抗倒性、 单株荚数、 百粒质量和单株粒质量等指标作为耐荫性鉴定指标, 并将不同的品(系)分为高度耐荫、 中度耐荫和不耐荫3类. 武晓玲等[9]则将叶片干质量、 气孔导度、 株高和暗下最大荧光产量作为快速判断大豆耐荫性的鉴定指标. 还有对马铃薯、 黄瓜、 玉米、 番茄等作物的研究[10-13], 如通过各指标的耐荫指数和耐荫系数对10个马铃薯品种的耐荫性进行研究, 筛选出叶面积、 单株块茎质量、 叶绿素a、 叶绿素b、 总叶绿素和类胡萝卜素胁迫指数用于评价马铃薯的耐荫性[10]. 除采用农艺性状、 产量及其构成因素等指标作为作物耐荫性指标外, 也有研究者通过叶绿素含量及抗逆物质等指标对作物耐荫性进行评价. 如刘钟等[14]对马铃薯的耐荫性采用隶属函数的平均值进行评价, 研究结果将叶绿素a、 叶绿素b、 过氧化物酶、 丙二醛、 脯氨酸、 相对电导率、 超氧化物歧化酶和过氧化物酶作为衡量马铃薯的耐荫性指标.

甘薯作为我国重要的粮食、 蔬菜和饲料作物, 同时也是淀粉工业的重要原料和新型能源作物[15-16], 在西南地区多以甘薯与玉米套作进行种植. 作为低位作物的甘薯, 共生期受玉米遮荫的影响较大进而造成不耐荫甘薯生长发育受限而大幅减产. 目前有关甘薯耐荫性评价的研究较少, 林先明等[17]利用灰色关联度分析方法对7个甘薯品种的8个主要农艺性状与鲜薯产量的关系进行了分析, 结果表明成薯率、 单薯质量、 成薯数及分枝数是重要的选择指标. 此种方法筛选出了对甘薯鲜薯产量的影响指标, 但指标类型较单一, 未考虑光合及抗性生理等指标对甘薯鲜产的影响. 因此采用合理的指标体系对不同甘薯进行耐荫性评价分类, 对于耐荫性甘薯品种筛选及其在间套作甘薯区进行应用具有重要意义.

1 材料与方法

1.1 试验材料

在前期对300余份来自西南地区和其他省区市的甘薯种质的遗传背景和产量品质的初步评价基础上, 选择在重庆本地产量表现相对较好的29份甘薯品种(系)作为供试材料(表1), 种植于西南大学薯类作物研究所歇马基地 (106°21′E, 29°46′N) 人工修筑的水泥槽中. 该地属亚热带季风性湿润气候, 平均气温18.2 ℃, 无霜期340~350 d, 年降水量为1 000~1 450 mm, 年蒸发量为1 200~1 500 mm. 经测试, 水泥槽中土壤类型与肥力均一, pH值为6.6, 有机质10.6 g/kg, 全氮0.5 g/kg, 全磷1.2 g/kg, 全钾42.8 g/kg, 速效钾165.5 mg/kg, 有效磷18.7 mg/kg, 碱解氮80.3 mg/kg.

表1 甘薯块根膨大期各单项指标的耐荫系数(STC)

1.2 试验设计与方法

采用完全随机区组试验设计, 设置70%遮光处理(T)和自然光处理的对照(CK). 栽后立即采用黑色遮阳网遮荫, 遮阳网离地高度1.8 m, 进行遮荫处理并持续60 d, 每个甘薯品种(系)种植4行, 每行6株, 株距0.28 m, 行距0.62 m, 3次重复. 栽后60 d(块根膨大期)测定其农艺性状、 光合和叶绿素荧光等指标, 并于栽后150 d以每个品种(系)中间两行收获块根并测产.

1.3 农艺性状与产量测定

茎粗: 用游标卡尺测定距离主茎基部10 cm处直径.

最长蔓长: 用卷尺测定甘薯主茎茎基部到顶部生长点的垂直距离.

分枝数: 直接用计数法测量茎基部30 cm以内长度大于10 cm的分枝.

叶面积指数(LAI): 采用打孔称质量法测定. 用打孔器打取一定面积的甘薯叶片, 其面积和鲜质量分别为S1,M1, 单株叶片总鲜质量为M, 总叶面积为S, 根据公式求得S, 再根据小区面积换算叶面积指数.

M1/S1=M/S

产量: 于栽后150 d以每个品种(系)中间两行收获块根记产.

1.4 色素与光合特性及叶绿素荧光参数测定

叶绿素和类胡萝卜素测定: 采用浸提法[18], 称取0.1 g新鲜叶片放入离心管中, 加入15 mL提取液(丙酮、 无水乙醇和水的比例为4.5∶4.5∶1)混匀, 放在黑暗条件下浸提48 h, 在663 nm, 645 nm和470 nm波长下以提取液为空白调零进行比色, 最后计算叶绿素a(chla)、 叶绿素b(chlb)、 总叶绿素(chl)及胡萝卜素(car)的质量分数.

光合特性测定: 每个处理选择3株生长正常且长势一致的甘薯植株, 在晴朗无风的上午9: 00-11: 00用LI-6400便携式光合仪(美国LI-COR Biosciences公司)测定其功能叶片(倒4叶)的净光合速率(Pn)、 气孔导度(Gs)、 胞间CO2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr). 测定时, 仪器光照强度及CO2浓度参数分别设定为1 000 μmol/(m2·s), 380 μmol/mol.

叶绿素荧光参数测定: 使用便携式调制叶绿素荧光仪MINI-PAM-II(德国WALZ公司)进行测定. 标记测定光合后的植株, 暗适应30 min后, 设定光化光强度为190 μmol/(m2·s), 测定叶片(倒4叶)非光化学猝灭系数(NPQ)、 光化学猝灭系数(qP)以及PSII实际量子产量(ΦPSII).

1.5 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2016进行数据录入、 整理及作图, 采用DPS 7.05软件对数据进行主成分分析、 聚类分析(欧式距离离差平方和法). 采用SPSS 22.0软件进行统计分析和差异显著性检验. 参照谢志坚[19]的评价方法计算相关指标:

CST=M/CK

式中,CST为耐荫系数(shade tolerance coefficient, STC, 以CST表示),M表示不同遮荫处理下的平均测定值,CK为对照测定值.

RR=(M-CK)/CK100%

式中,RR为减幅(range of reduction, RR, 以RR表示).

各参试材料综合指标的隶属函数值(u):

u(Xj)=(Xj-Xmin)/(Xmax-Xmin)

式中,j=1,2,…,n,Xj表示第j个综合指标;Xmin表示第j个综合指标的最小值;Xmax表示第j个综合指标的最大值.

各综合指标权重(W):

式中,Wj表示第j个综合指标在所有综合指标中的权重,Pj表示经主成分分析所得各甘薯材料第j个综合指标的贡献率.

不同甘薯品种(系)综合评价值(D):

2 结果与分析

2.1 甘薯各单项指标的耐荫系数及相关性分析

根据甘薯块根膨大期各指标的耐荫系数可知(表1), 气孔导度(Gs)、 净光合速率(Pn)、 非光化学猝灭系数(NPQ)和蒸腾速率(Tr)变异系数大, 分别为69.07%, 67.55%, 61.91%和49.99%; 茎干质量(DWS)、 蔓长(VL)、 叶面积指数(LAI)及分枝数(NB)的变异系数较大, 分别为28.70%, 24.90%, 24.84%及24.13%, 说明弱光胁迫对Gs, Pn, NPQ, Tr, DWS, VL, LAI及NB的影响较大. 在遮荫处理下, 不同品种(系)在同一单项指标下的耐荫系数和同一品种(系)的不同单项指标耐荫系数的变化规律均不尽相同, VL, 节间数(NI), LAI, Pn, Gs, 胞间CO2浓度(Ci)和Tr与对照相比总体上有所增高(耐荫系数STC>1), NB与对照相比总体上有所降低(STC<1), DWS, PSII光化学量子效率(ΦPSII)、 光化学猝灭系数(qP)和NPQ则在各品种(系)间表现不一致, 有些增加(STC>1), 有些降低(STC<1), 且变化幅度有所不同. 由此可见, 各单项指标对甘薯耐荫性影响所起的作用大小不一致.

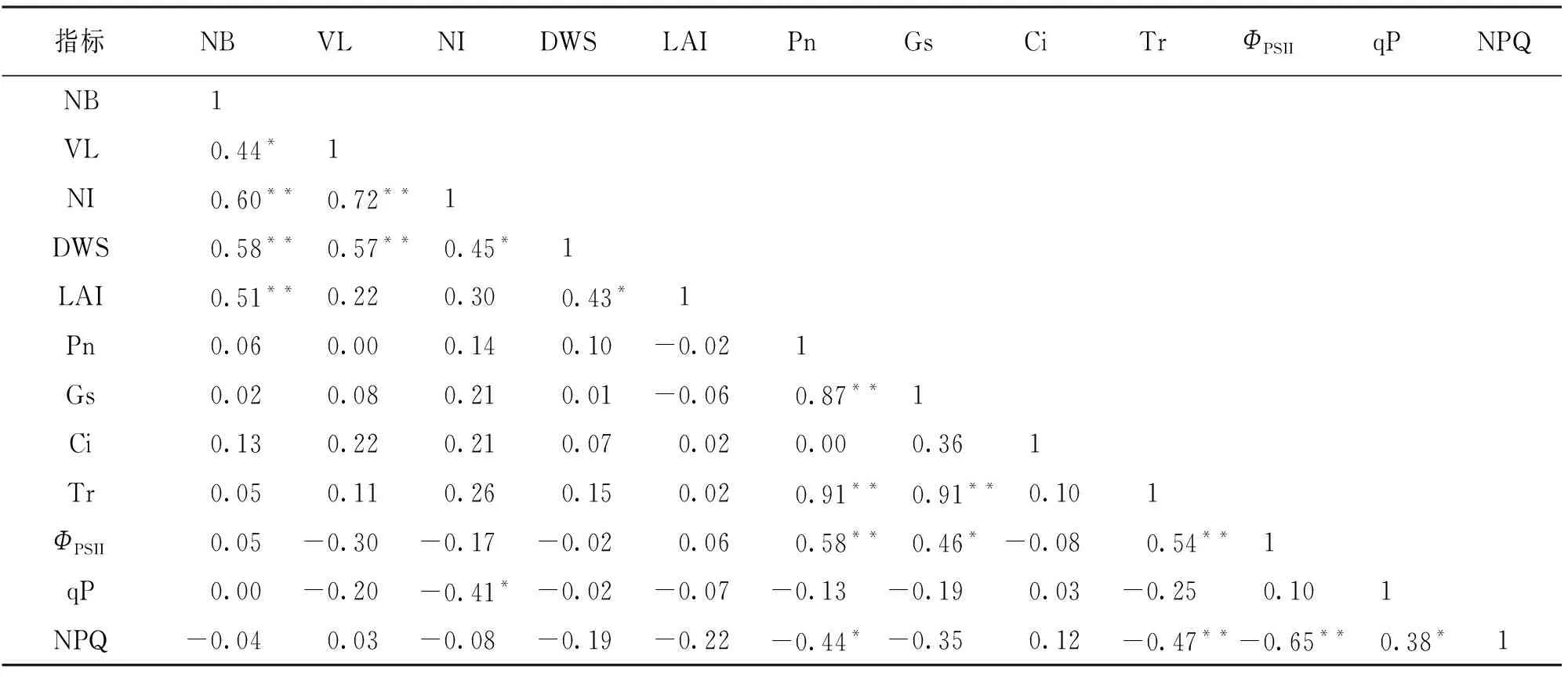

各单项指标耐荫系数的相关系数矩阵(表2)表明, 除Ci外, 各单项指标均存在1个或1个以上与其显著或极显著相关的其他单项指标, 其中NB, NI, DWS, Pn, Tr,ΦPSII和NPQ均有4个其他指标与之相关, 但不同指标间的相关性不一致.

表2 甘薯块根膨大期各单项指标耐荫系数的相关系数矩阵

2.2 基于单项指标的耐荫性评价

从甘薯各指标的耐荫系数(表1)及其相关系数矩阵(表2)中选择变异系数和相关系数均较大的农艺性状、 光合特性及荧光特性指标各1个, 即茎干质量(DWS)、 净光合速率(Pn)和非光化学猝灭系数(qP), 对其耐荫系数分别进行聚类分析(表3). 结果显示, 以茎干质量单项指标聚类, 29个参试材料中, 龙薯9号、 1386-4、 宁紫薯1号和渝紫薯153属于强耐荫型; 渝苏162、 渝薯12、 渝薯22、 渝薯198等13个品种(系)属于中度耐荫型; 渝红心薯46、 渝薯4号等12个品种(系)属于不耐荫型. 以净光合速率聚类发现, 强耐荫型包括渝薯38、 渝薯2号、 渝薯11、 渝薯6号、 1386-4、 渝红心薯98、 宁紫薯1号、 13-3-19和南紫薯018共9个品种(系); 中度耐荫型包括渝苏162、 渝薯12等11个品种(系); 其余9个品种(系)则为不耐荫型. 以非光化学猝灭系数聚类发现, 南薯88、 渝紫香10号、 黔薯8号和渝紫薯153为强耐荫型; 徐22、 渝红心薯46等8个品种(系)为中度耐荫型; 渝苏162、 渝薯12、 渝薯38、 渝薯198等17个品种(系)为不耐荫型. 从以上结果可看出, 采用不同单项指标评价结果差异较大, 同一品种在不同指标评价方式下, 除徐薯22、 绵薯6号和渝薯17外, 其余品种所属类别均不相同.

表3 不同甘薯品种(系)单项指标耐荫系数聚类分析

2.3 基于综合指标的耐荫性评价

2.3.1 主成分分析

主成分分析可以将多个彼此相关的单项指标转换成少数几个新的且彼此独立的综合指标. 以不同甘薯品种(系)各指标的耐荫系数为基础, 将12个单项指标进行主成分分析, 由表4可以看出, 主成分分析特征值中5个成分的贡献率分别为31.32%, 24.48%, 12.30%, 10.28%和6.69%, 累计贡献率达到85.07%, 即5个主成分解释了总变异的85.07%, 具有较强的信息代表性. 因此将原来的14个单项指标转换为5个新的且相互独立的综合指标(comprehensive index, CI), 这5个主成分代表了原始指标携带的绝大部分信息, 可通过这5个主成分对甘薯耐荫性进行分析.

表4 各性状主成分的特征向量及贡献率

第1个主成分主要包括3个性状分量(Pn, Gs和Tr), 相当于3.76个原始指标的作用, 可反映总信息量的31.32%.

第2个主成分主要包括4个性状分量(NB, VL, NI, DWS), 相当于2.94个原始指标的作用, 可反映总信息量的24.84%.

第3个主成分主要包括3个性状分量(LAI,ΦPSII和NPQ), 相当于1.48个原始指标的作用, 可反映总信息量的12.30%.

第4个主成分包括1个性状分量(qP), 相当于1.23个原始指标的作用, 可反映总信息量的10.28%.

第5个主成分包括1个性状分量(Ci), 相当于0.80个原始指标的作用, 可反映总信息量的6.69%.

2.3.2 隶属函数分析

对各个综合指标值进行隶属函数分析, 分别计算其隶属函数值(表5), 如渝红心薯98对于其单个的综合指标CI1最大(3.87), 其隶属函数值u(X1)最大, 等于1.00; 黔薯8号的CI1最小, 其隶属函数值也为最小(0.00). 由于这类综合指标主要反映甘薯的光合作用, 说明在此综合指标下, 渝红心薯98光合能力最强, 反之, 黔薯8号光合能力最弱. 同理, 综合指标CI2主要反映甘薯地上部生长, 渝薯17在地上部生长方面表现为最耐荫, 南紫薯018则表现为不耐荫. 以此类推, 渝薯17、 渝紫香10号和宁紫薯1号的隶属函数值均为1.00, 分别为综合指标CI3, CI4, CI5下最耐荫的品种, 而渝薯15、 绵薯6号和渝薯33分别为综合指标CI3, CI4, CI5下最不耐荫的品种, 隶属函数值均为0.00.

表5 各品种(系)的综合指标值、 权重、 u(Xj)、 D值及综合评价

2.3.3 权重的确定

根据各主成分的贡献率计算各主成分的权重, 结果分别为36.82%,28.78%,14.46%,12.09%和7.86%.

2.3.4 综合评价及聚类分析

根据各综合指标的隶属函数值及其权重计算出不同甘薯品种(系)的综合评价D值(表5), 对各甘薯品种(系)所对应的D值进行排序, 其中渝薯17的D值最大, 为0.78, 表明其耐荫性最强; 绵薯6号的D值最小, 为0.25, 表明其耐荫性最差. 采用欧氏距离离差平方和法对D值进行聚类分析(图1), 将29个甘薯品种(系)分成3类, 渝薯17、 宁紫薯1号、 1386-4、 徐22、 渝薯38和渝红心薯98归为第Ⅰ类, 共6个品种(系), 耐荫性最强, 其D值在0.63~0.78之间, 表明这些品种(系)综合表现好, 对弱光胁迫适应性强; 渝紫薯2号、 渝薯11、 渝薯2号、 龙薯9号、 渝薯6号、 1446-5、 渝紫薯153、 南薯88、 渝薯12、 渝薯198、 渝薯15、 川紫薯6号, 南紫薯018、 渝苏162和13-3-19归为第Ⅱ类, 共15个品种(系), 耐荫性适中, 其D值在0.43~0.53之间, 此类品种综合表现较好, 对弱光胁迫有较强的适应性; 渝紫香10号、 万薯7号、 渝薯50、 渝薯33、 黔薯8号、 渝红心薯46、 渝薯4号和绵薯6号归为第Ⅲ类, 共8个品种, 耐荫性最弱, 其D值在0.25~0.40之间, 各品种综合表现差, 对弱光胁迫敏感, 适应性差.

图1 29个甘薯品种(系)综合评价值的聚类分析

2.4 不同评价方法与产量间的比较

不同甘薯品种(系)遮荫后产量的变化是其耐荫性强弱的直接表现, 将不同评价方式的分类结果与产量减幅进行比较(表6), 结果显示采用单项指标和综合指标评价的各类别间平均产量减幅表现不同. 以茎干质量评价的第Ⅱ类平均产量减幅显著低于第Ⅰ类和第Ⅲ类, 第Ⅰ类平均产量减幅又显著低于第Ⅲ类; 以净光合速率评价的第Ⅰ类平均产量减幅稍低于第Ⅱ类, 差异无统计学意义, 第Ⅲ类平均产量减幅显著高于第Ⅰ类和第Ⅱ类; 以非光化学猝灭系数评价的第Ⅰ类平均产量减幅显著高于第Ⅱ类和第Ⅲ类, 但第Ⅱ类和第Ⅲ类平均产量减幅差异无统计学意义. 综合指标评价的各类别间则存在一定的规律性, 即第Ⅰ类的平均产量减幅显著低于第Ⅱ类和第Ⅲ类, 第Ⅱ类平均产量减幅显著低于第Ⅲ类. 上述结果表明, 单项指标评价结果与产量减幅表现不一致, 而综合指标评价的结果与产量减幅变化一致, 说明综合评价结果与产量的关联度更高, 更加可靠.

表6 不同评价方法各分类材料的产量特征

3 讨论与结论

在实际生产过程中, 间套作等复合种植模式下的高位作物会对低位作物产生荫蔽作用, 形成弱光环境, 从而影响低位作物的植株形态、 产量及品质形成等. 了解作物的耐荫特性、 评价材料的耐荫性强弱是研究作物耐荫性相关机理的重要基础[20], 对不同材料的比较、 筛选及促进作物在间套作模式下的推广和应用有重要意义[21]. 关于作物耐荫性评价的研究很多, 但因作物不同、 目标不同、 评价指标与方法不同而存在较大差异. 李春红等[8]在玉米-大豆带状复合种植下调查了大豆成熟期主茎高、 茎粗、 主茎节数、 分枝数、 底荚高度等14个单项指标, 武晓玲等[9]则调查大豆苗期叶柄干质量、 茎干质量、 净光合速率、 气孔导度、 胞间CO2浓度、 蒸腾速率和暗下最大荧光等24项指标, 均采用主成分分析、 隶属函数分析等方法对不同大豆材料耐荫性进行了综合评价, 最终将其分为强耐荫、 中度耐荫和不耐荫3类. 黄其椿等[22]采用综合耐荫系数评价大豆耐荫性. 吴亚男[12]根据产量这一单项指标的耐荫指数对玉米耐荫性进行了评价, 通过聚类分析将其分为耐荫和不耐荫两类. 本研究不仅对12个单项指标的耐荫系数进行了评价, 同时在12个单项指标中选择变异系数和相关系数较大的指标, 并对茎干质量、 净光合速率和非光化学猝灭系数耐荫系数等进行单独聚类; 与此同时, 对12个指标的耐荫系数采用主成分分析、 隶属函数分析等方法对耐荫性进行综合评价, 并对其综合评价值做聚类分析. 结果表明, 通过不同单项指标聚类, 同一甘薯品种(系)所属类别不同, 其分类结果与综合评价结果也有所差别, 将单项指标聚类出的各类别和综合指标聚类出的各类别与产量进行比较, 发现单项指标各类别间产量减幅存在一定差异, 只有综合聚类的分类结果与平均产量减幅的规律一致, 这说明综合评价方法的可靠性和准确性更高, 这与刘勋等[23]对马铃薯耐荫性综合评价时与平均产量减幅比较的结果一致. 与综合评价方法相比, 尽管采用单项指标耐荫系数单独评价方便简单, 但多个单项指标聚类的各类别与平均产量减幅变化不一致, 这说明甘薯耐荫性是一个复杂的综合性状, 单项指标评价具有一定的片面性, 不能对甘薯耐荫性进行全面、 准确的评价[24].

综上, 基于多个单项指标, 通过主成分分析和隶属函数分析法, 对甘薯的耐荫性进行评价并分类的结果更加可靠, 其耐荫系数大小与不同甘薯品种在遮荫条件下的产量减幅变化基本一致, 研究结果对于合理选择间套作甘薯品种提供了理论依据.