基于CiteSpace的汉魏时期砖室墓研究★

张明皓,张子夜,张敬尧

(中国矿业大学建筑与设计学院,江苏 徐州 221000)

0 引言

近年来我国经济实力不断提高,国家对于古建筑保护工作也愈加重视,尤其是党的二十大报告中提及“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”这一重要观点,对我国文化遗产的保护工作给予了有力支撑,也对古建筑的保护与研究提出了更高的要求。

砖室墓是中国古代主要的墓葬形式,最早出现于春秋战国时期。随着时间的推移,经历了多个朝代的演变和发展,反映了当时社会经济、文化等方面的发展情况。通过对砖室墓的研究可以了解到人们在古代的生活方式、宗教信仰和审美观念等。同时,砖室墓也是中国传统建筑文化的重要组成部分,在中国古代文化和艺术中具有不可替代的重要作用和价值,是中国文化遗产的重要组成部分。有鉴于此,笔者基于文献计量学,以砖室墓为主题词,选取从1993年到2023年这30年间发表的汉魏时期砖室墓为数据来源,利用CiteSpace软件进行科学图谱绘制,科学且系统地梳理30年间知网中关于砖室墓研究的文献,探寻有关砖室墓的学术研究,并对砖室墓发展的整体脉络进行梳理,为后续的保护与研究工作提供参考。

1 研究方法与数据采集

1.1 数据来源

“广度广、精度高”是CiteSpace软件对数据的要求,为了达到这个要求,文章选用中文期刊全文数据库(CNKI)为来源数据库进行检索。使用检索主题词“砖室墓”进行检索,由于软件版本的限制,时间跨度为1993年—2023年,检索时间为2023年7月1日,共检索出相关索引文献1 621篇,其中学术期刊1 153篇,学位论文44篇,会议论文28篇,报纸117篇,学术辑刊256篇,特色期刊23篇,检索发现砖室墓的文献稍多且研究内容重复较多,故进行数据整理,筛除一些无效数据,并选取汉魏时期的砖室墓论文,共计835篇,结果记录存为refworks格式,并导入CiteSpace软件进行分析。

1.2 研究方法

CiteSpace软件是用于多元、分时、动态复杂网络分析的可视化应用软件。本研究使用CiteSpace(版本号:v.6.2.R4(64-bit)Basic)可视化软件来进行科学知识图谱的制作。对高产机构合作关系、高产作者合作关系使用关键路径算法(Pathfinder)进行聚类分析,对来源数据库中的文章关键词、机构发文量、作者发文量使用CiteSpace中keyword,institutions,author等功能来分析与处理。以科学图谱的方式进行可视化处理,清晰明了地展现了多篇文献之间的关系,既有助于梳理之前的研究轨迹,也对之后的研究前景有了一定的了解。正如科学计量学界的权威专家刘则渊教授所说,CiteSpace知识图谱是“一图展春秋,一览无余;一图胜万言,一目了然”[1]。

2 研究结果与分析

2.1 砖室墓年发文量分析

根据获取的文献,进行逐年量化分析,得到了以砖室墓为主题词的文献逐年统计图(见图1)。由图1显示,砖室墓研究的年文献量由1955年的1篇到2023年的9篇,在2020年达到了最高峰,为41篇,年发文量呈螺旋上升的趋势,这说明砖室墓的研究越来越受到研究者的关注与重视。这也与社会的进步、科技的发展有关。

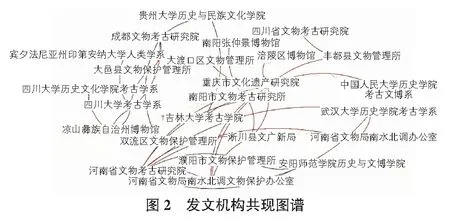

2.2 砖室墓发文机构分析

想要获取某个学术领域的核心期刊分布,可以对该领域进行期刊分析,因此,依据期刊载文量检索1993年—2023年的文献,得到图2,从发文量来看,对砖室墓研究的机构多数来自于考古研究所或者高校考古系,其中发文量排名前十的机构是南京市博物院、广州市文物考古研究所、北京市文物研究所、吉林大学边疆考古研究所、重庆市文化遗产研究院、南京市考古研究所、辽宁省文物考古研究所、四川大学考古系、山西省考古研究所、北京大学考古文博学院。可以看出发文机构呈现出地区性聚集,也凸显了地缘优势,对于历代王朝建都较多的地区,砖室墓的数量也随之变多,这一地区的研究也就变多。另外,该领域研究机构的学科背景多为考古学。

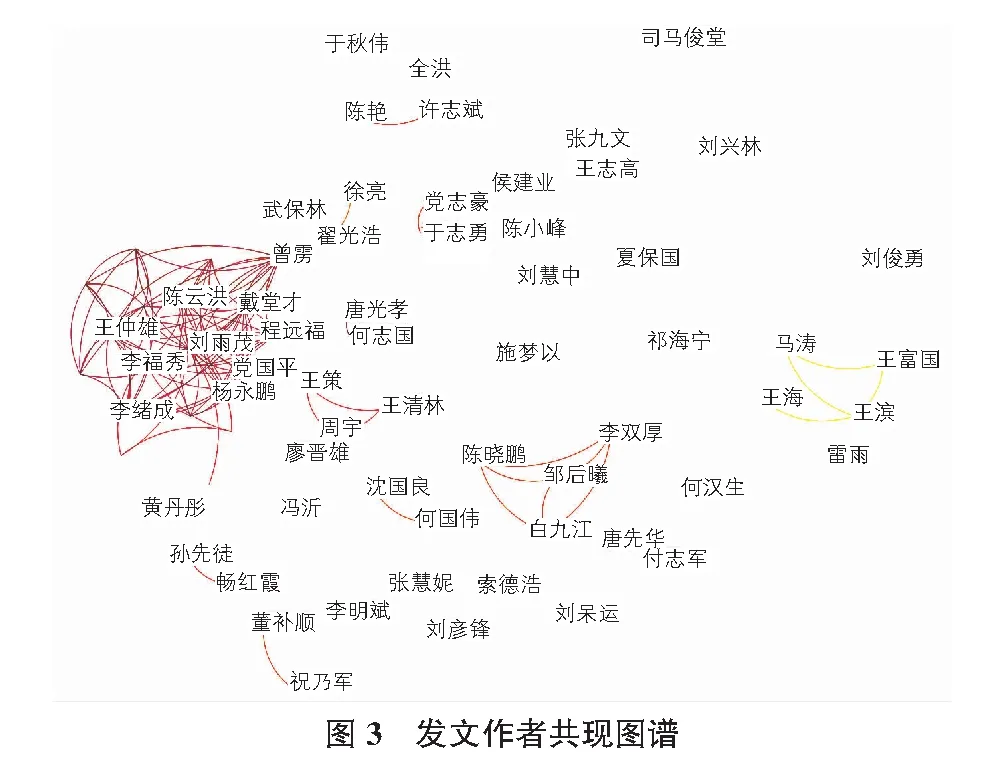

2.3 砖室墓期刊作者分析

一般来说,研究者对某一方向研究是否深入的客观评判标准就是其发表的论文数量,论文数量越多代表对该领域的研究越深入,据此对作者的发文量进行统计。时间间隔被设置为1 a(SliceLength=1),其他参数按默认设置,作者(Authors)被选为节点类型(Node Types)。程序运行后,得到了关于作者的科学知识图谱,见图3。合作比较密切的高频作者为何志国、刘雨茂、雷雨、王志高、王清林、王海发,文量均在4篇以上,总体来看密切合作学者数量较少,以上分析可知,这些年来中国砖室墓关注者较多,作者合作研究基数不大,研究内容相对分散,学者之间有一定的关联,但联系不是很密切,一般为团队中的核心人物高频次发文作者数量相对较少,作者分布呈现出高产作者与其他作者联系不是密切特征。

3 关键词分析

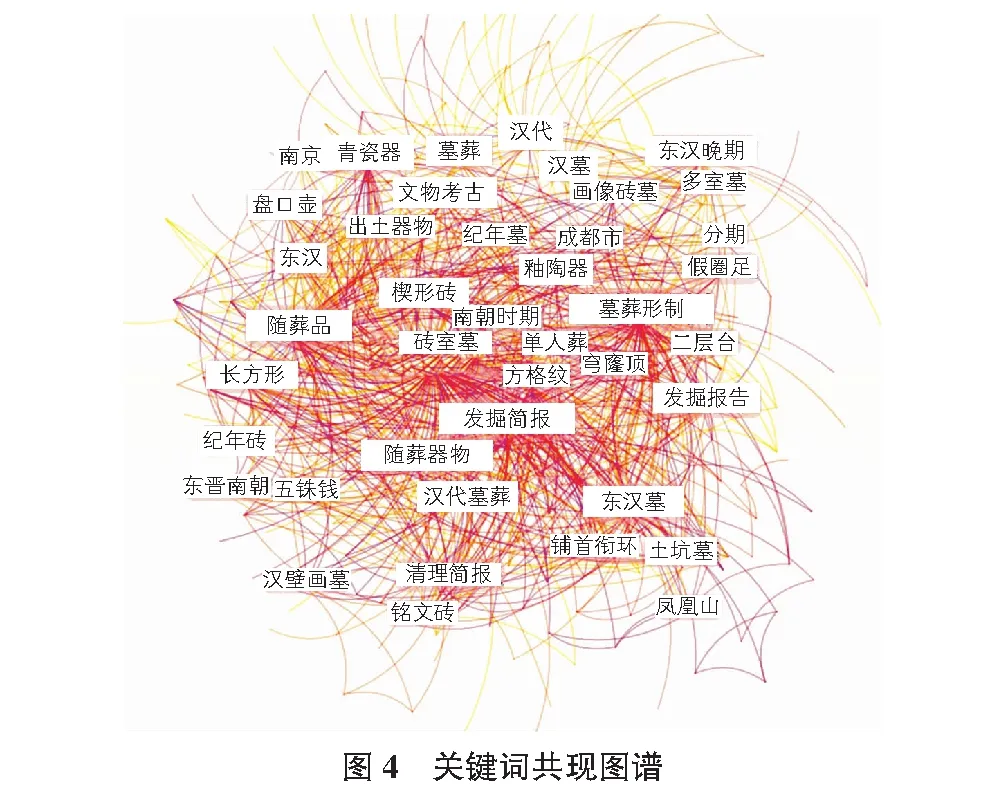

3.1 关键词共现图谱分析

文献的关键词可以反映该领域的重点,并可以反映出各时期的研究热点,节点之间的连线可以表明各个关键词间的联系,若连线越多,则代表其联系越紧密,其中关键词出现频率的高低可以用节点大小来反映,关键词频率越高就表明该研究方向越重要,中心性越强则代表共现越多,说明关键词的影响力越大,数据共得到节点296个(N=296),互相之间的联系有958条(E=958)[2]。计算生成高频关键词共现,在图4中关键词节点频次较高的词汇为“砖室墓”“墓葬形制”“发掘简报”“随葬品”“东汉墓”“汉代”“墓葬”“随葬器物”……基于上述可视化研究分析可以看出,学者们主要从砖室墓的墓葬形式与随葬品两个方面进行探究,研究热点还涉及到楔形砖、长方形、子母砖、方格纹等,研究热点话题较为广泛。

3.2 关键词突现图谱分析

关键词的突现是了解该学科整个发展历史的重要指南,它不光显示了该关键词出现的年份分布和其突发性出现的年份,也代表了每个时期该领域中最核心和最具有发展潜力的研究内容,方便读者对该领域进行整体性认知,也同时为科研工作者提供了未来的研究方向,笔者通过对30年间的文献进行分析,取前15个突现词,得到砖室墓关键词突现词图谱,见图5,据突现度可知,排名前5位的关键词分别为汉代、随葬器物、南朝、方格纹、墓葬。2000年之前的突现词为画像砖墓、方格纹、随葬品、穹窿顶,2000年之后的突现词为釉陶器、成都市、随葬器物、汉代墓葬、纪年墓、汉代、墓葬、南朝墓、两汉时期、东汉晚期、南朝。从这些关键词的突现度和突现的时间节点来看,砖室墓研究没有明显的政策性导向。“墓葬”领域最长,为7 a,“釉陶器”“随葬器物”“汉代”“方格纹”也均超过5 a,而其余的关键词大多集中在2 a~3 a之间,所关注具体问题的跳跃性不强。

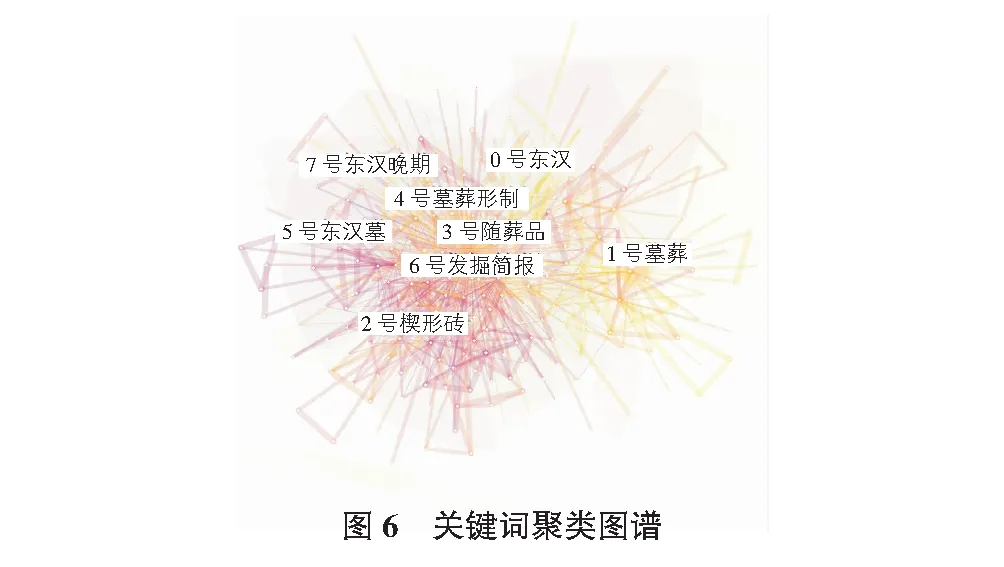

3.3 关键词聚类图谱分析

利用关键词也可生成聚类图,本文的聚类顺序是从1到7,数字越小,聚类中包含的关键词越多,每个聚类由几个密切相关的词组成,在聚类分析中应注意两个数值,即Q值与S值,这两个值是用来判断聚类是否合理,一般认为,ModularityQ值:聚类模块值,Q>0.3意味着聚类结构显著;SilhouetteS值:聚类平均轮廓值,S>0.5表示聚类即为合理,S>0.7意味着聚类是有说服力的。聚类颜色代表时间,暖色调靠近现在。如图6所示共得到8个聚类:0号东汉、1号墓葬、2号楔形砖、3号随葬品、4号墓葬形制、5号东汉墓、6号发掘简报、7号东汉晚期。本文Q=0.413 3,S=0.744 6,聚类结果较为合理。

3.4 关键词共现聚类时序图分析

将相同聚类的关键词放置在同一水平线上,关键词出现的时间置于视图的最上方,就可以得到关键词共现聚类时序图分析图,通过此图,可以得到各个聚类中关键词的数量情况,关键词越多,代表聚类领域越重要;还可以得到各个类的关键词的时间跨度,以及一个特定聚类的兴起、繁荣以及衰落过程,从而聚类所反映的研究领域的时间特征。

4 砖室墓综合研究

4.1 砖室墓的发展脉络

1)商周至春秋战国:古代先民对死亡和生命皆有崇拜,其中包括墓葬仪式和文化。在石器时代,祖先利用自然形成的洞穴和土洞作为墓葬地点;商周时期,开始以人工挖掘的方式修建墓室,此时,严格的等级划分开始出现;春秋战国时期,奴隶制社会开始向封建社会过渡,这一时期墓葬形式多样,更有甚者,有的大型墓葬开始设有腰坑,可以看出,墓葬棺室的内部结构和墓室的保存越来越受到重视,也是在这个时期,由于铁器和铜器的使用,烧制砖瓦技术得到了提高,开始出现了砖垒土坑的简易墓穴结构[3]。2)秦汉时期:该时期墓葬形制变得更加复杂,墓室多用砖石砌筑,砖室墓作为一种新的墓葬形式逐渐兴盛起来。由于事死如事生的观念,墓葬在形制上模仿了现实生活中的房屋,西汉之后,砖开始应用于建筑物中,特别是到了西汉中后期,砖室墓开始大量盛行,达到顶峰,黄肠题凑也开始作为厚葬之风的产物出现于西汉初期。3)魏晋南北朝时期:魏晋南北朝时期的墓葬开始对棺室的内部装饰有了更高的要求,具体是在借鉴两汉砖室墓内部装饰风格的基础上,向画像砖转移,即在墓室内部用砖摆成大幅浮雕花纹与壁画装饰,不仅保留了之前墓葬的特点,还加入了新的元素。4)唐宋元明清时期:唐宋时期,正值具有中国特色的古建筑发展成熟期,斗栱技术的成熟也影响了地下墓葬的建造,当时,砖室墓中出现了大量的仿木结构,也融入了槛柱、斗栱、额枋、藻井等元素,墓室多用壁画或者砖雕作为装饰;明清时期,壁画墓不再盛行,墓葬大量采用民间石雕文化,也是这一时期,帝皇陵寝的建造达到了巅峰。

4.2 砖室墓的形制特点

墓葬建筑是我国古代建筑的一个重要组成部分,在事死如事生的观念影响下,墓葬的建造会仿照生宅而建,墓室的布局和结构不仅以生宅的形式建在地下,而且诸如墓阙、墓垣、墓祠等建筑或构筑物也会建在地上。在汉魏时期砖室墓的发展过程中,基本遵循三条主线,即平面布局、立面结构形态和装饰装修形式,平面布局与外部结构相互依存,共同发展,而内部装饰则由简到繁、由朴素到豪华直至衰落[4]。

1)平面布局:砖室墓一般由墓道、甬道、封门、墓门、墓顶、铺地、墓室、排水沟等构成,平面布局有长方形、弧边长方形、正方形、“凸”字形、“刀”把形、“干”形、“品”形、倒“品”字形、“甲”形、“吕”字形、椭圆形、“铲”形、“十”字形等(见表1)。墓葬铺地有人字形、席形、平铺斜形、长方形砖错缝平铺,两横两纵交错等。

表1 平面形式

2)立面结构形态:墓壁也有了新的突破,不但出现了弧形使墓的上部受力结构更加稳定,而且可以广泛引入立柱的概念,若墓壁弧形向内,可以抵抗覆土的压力,弧壁向外便于四角起券。由于不同地区的制作工艺不同,墓砖的尺寸大小会有区别,墓壁的砌筑方式也会不同,有平砖错缝垒砌、子母砖平放错缝垒砌、一丁一顺、一丁二顺、一丁三顺、三顺一丁、二顺一丁、五顺一丁、四顺一丁等。

3)装饰装修形式:在墓葬建筑中,装饰与墓室内部空间是密不可分的,花纹砖作为一种建筑材料,早就开始出现,在画像石墓出现之前,画像砖椁墓就已经存在,但其装饰图案相对简单,装饰制作的区别在于,砖为模印,石为雕刻。汉魏代流行的装饰图案,如钱纹、云气纹、柿蒂纹、乳钉纹、铺首纹等都是画像砖(如图7所示)中经常出现的内容。在有的空心砖墓里,装饰有壁画,上面施以彩色,不仅描绘人物和建筑,还有故事情节,如天象图、四神图、神话传说、历史故事等,这些图案变化无穷、极具美感。

4.3 砖室墓的意义与价值

砖室墓在中国古代历史上经历了一个漫长的过程,不断地发展与演变,成为了中华文化和历史的重要组成部分,对文化、艺术及建筑领域都产生了深远的影响。近年来,越来越多的学者开始重视古代墓葬文化的研究,并试图从中发掘出古代文明的瑰宝,以此推动中国传统文化的发展和传承。

1)历史价值:砖室墓是中国古代一种主要的墓葬形式,反映了当时社会经济、艺术文化等方面的发展情况。通过对砖室墓的研究可以了解到当时人们的生活方式、宗教信仰、审美观念等,反映了古代社会的进步与历史变迁,丰富了中国传统文化的内涵和外在形式。2)艺术价值:砖室墓在装饰装修方面具有很高的艺术价值,其发展和演变记录了古代文化和建筑艺术的发展历程。其中的壁画、浮雕、墓具等设计都非常精美,是中国古代艺术的杰出代表之一。同时,砖室墓也对后世的艺术创作产生了深远的影响。3)文化价值:砖室墓是墓葬文化的重要组成部分,是中国传统文化的珍贵遗产,与中国古代文化和文明的发展紧密相连。它记录了古代文化、传说和历史的痕迹,反映了中国古代人民的信仰观念和审美情趣。4)科学价值:在砖室墓悠久的发展历史过程中,制砖技术与墓葬的营造技术都经历了不同时期的发展,在墓砖顶结构的发展过程中,可以得出以下次序:梁板式结构-筒拱结构-拱壳结构-叠涩结构,也可以侧面证实古代各项技术的发展,让人更好地了解,对现代科学技术的发展也有着一定的借鉴意义。5)社会价值:墓葬贯穿着整个社会的发展历程,不仅有着中华民族传统的建筑文化和形制表现,更具有自身独特的形式特征。这些特色都是中国古代建筑的独特之处,是古人智慧的结晶,更是当时人们生活最生动的体现。综上所述,砖室墓在中国古代文化和艺术中具有不可替代的重要作用和价值,是中国文化遗产的重要组成部分之一。

5 结语

墓葬是个有机的整体,在讨论墓葬的随葬品、出土物、壁画时,都不能脱离原境进行解读,否则都有南辕北辙之虞。在研究墓葬时,应该站在宏观的视角,从组合关系入手,才能准确地理解研究对象的功能和意义,因此要对这一切的载体——墓葬建筑予以系统的关注[5]。目前通过对我国知网数据库中关于汉魏时期砖室墓文献的储量分析,砖室墓属于动态研究且受到的关注度越来越高,未来一段时间内也会依然稳定上升,是一个相对热门的研究领域,考古学科对砖室墓的研究已有丰富的成果,不足之处是缺少其他学科视角的研究。各个学科应在各自领域发挥主体优势,但在整体上也要进行相互借鉴和融合,形成学科交叉的研究体系。文章进行数据分析的原始数据仅为知网数据库,会有一定的局限和纰漏,希望能以此篇文章抛砖引玉,对后续砖室墓的研究工作提供参考。