共同语与基础方言的关系问题再思考

【摘要】不论是在语言学领域,还是日常生活中,共同语和基础方言都是两个广为人知的概念,大多数人都会根据自己的经验和体会对共同语和基础方言形成一种习惯性认知——共同语和基础方言几乎没有区别,基础方言本就是共同语。针对这种固有的误解,本文进行了再思考:共同语不完全等同于基础方言,它并非是基础方言原模原样的复制品;且共同语确立后并非长期处于固定不变的状态,而是一直在与各方言的互动中前进,共同语是一个不断动态发展的概念。

【关键词】共同语;方言;基础方言;关系

【中图分类号】H17 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)40-0130-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.40.041

“我一直都觉得普通话和北京话没什么明显的区别。”“普通话不就是咱的北京话吗?”近期语言类纪录片《中国话》的热播,不仅提高了全民对汉民族共同语及其方言的关注度,同时也显露出,在大众对共同语和基础方言的普遍看法中还存在一定的误区。因此,有必要对共同语与基础方言之间的关系进行再思考。

一、关于共同语和方言

在使用“共同语”和“方言”这两个名称探讨相关问题时,首先需要对它们的内涵有一个基本的了解。

(一)共同语的含义

先秦时期《论语》中的“雅言”,西汉扬雄《方言》的“通语”,宋朝《广韵》《集韵》的“正音”,明代张位《问奇集》的“官话”……不同朝代的著作虽使用了不同名称,但指的都是作者所处时代的汉民族共同语。通过历代的名称可以发现,共同语有“雅”“通”“正”的特点,不同于引车卖浆者流的粗俗之语和囿于方寸之地的方言,共同语端正典雅且通行范围广,是正式的官方用语。

20世纪初,“国语”一名开始出现,吴汝纶赴日本考察归来后引进了这一概念。1909年,江谦提议将“官话”正名为 “国语”,辛亥革命后政府将审定后的“国语”确立为全国标准语。但国语的真正建立,是在“五四”新文学运动中。胡适在《建设的文学革命论》一文中指出:“若要造国语,先须造国语的文学。有了国语的文学,自然有国语。”即首先用白话文创作出成功的文学作品,然后以此为范本,根据这文学范本的语言确立新的通用语言即“国语”,这是胡适确立国语的基本思路[1]。胡适认为并非只有文言文才适合创作文学作品,白话文也同样可以写出优秀的作品。“五四”时期,新文学运动与国语运动本质上是一体的,因新文学之“新”,很大程度上表现为语言上的革新。以胡适为代表的新文化知识分子们所做的努力,不仅对国语的建立起到了重要的作用,也影响到了现代汉语普通话“以典范的现代白话文著作为语法规范”。

从新文学运动开始至1949年,汉民族共同语的名称一直是“国语”;1949年新中国成立后,中央政府将口头的“国语”与书面的“白话”言文合一,统称为“普通话”,也叫“现代汉语”[2]。

当代亦有学者从各自的研究视角出发给“共同语”下定义:袁家骅《汉语方言概要》:“历史上或现代的几个方言或语言在尚未分化的共同时期的统一状态叫作共同语或原始语或基础语。”[3]詹伯慧《汉语方言及方言调查》:“一个全民族人民共同使用的、且在本民族地区内不受地域限制的语言,无疑就是‘共同语’了。”[4]《现代汉语词典》(第7版):“是民族内部共同使用的语言。通常是在政治、经济、文化较发达地区方言的基础上发展起来的。”[5]

可以看出,共同语有以下特征:在不同的历史时期有不同的名称;它的确立、发展需要以某一种权威方言作为基础;在本民族内部通用且不受地域限制。

結合上文关于共同语的定义,大致可分为两种,这两种说法各有其合理性,分歧只是在对“共同”的理解有别:袁家骅先生的说法侧重于语言在尚未分化时期的一种状态,即古老的原始祖语,袁先生的“共同”是与语言在后期的分化相对的;詹伯慧先生的说法与词典的定义,指的都是某一时期的民族共同语,侧重强调语言的使用范围,即全民族所有人共同使用的语言。这里的“共同”是与受地域限制的方言相对的。一般来说,“共同语”的含义更倾向指第二种。

本文所说的“共同语”指的是在某一时期内全民通用的语言,如现代汉民族共同语普通话,以伦敦方言为基础方言的英吉利共同语,等等。

(二)方言的含义

中国古代典籍很早就有关于方言的记录,对于这种语言因地而异的现象的察觉,古已有之。西汉扬雄的《輶轩使者绝代语释别国方言》(简称《方言》)专门记录方言口语词汇,比较各地词汇的异同,集中体现了汉语方言在地理上的差异。《方言》是我国现存最早的方言学专著,是世界上第一部方言词汇集。东汉应劭在《风俗通义·序》中开始将“方言”作为一个固定的词语使用:“周秦常以岁八月遣輶轩之使,求异代方言,还奏籍之,藏于密室。”明代王鏊《姑苏志》:“有方言,有方音……如相谓曰侬,谓不慧曰呆,谓虹曰鲎……此方言也。”

中国的“方言”一词,在现代英语中叫作dialect,英语单词dialect源于古希腊语dialektos一词,指一个地方的居民所说的话[6]。可见,不论是在中国还是西方,“方言”一词最早出现的时候,其含义本就是与地域相关的,这也是传统上对方言内涵的解释。

随着20世纪六十年代社会语言学的兴起,方言的内涵有所拓展。现代语言学将方言定义为语言的变体,根据造成语言产生变异的因素的不同,可分为语言的地域变体和语言的社会变体,前者称为地域方言,后者为社会方言。不少现代语言学著作都将方言分为地域方言和社会方言,如英国语言学家R·H·罗宾斯的《普通语言学导论》[7]。地域方言(regional dialect)强调的是方言往往因地而异,方言间的差异表现在不同地域的分布上,如我国的粤方言、闽方言、吴方言。社会方言(social dialect)侧重的是方言因阶级、职业等社会因素的不同而异,如常州方言的绅谈和街谈。在近几年备受欢迎的意大利小说《那不勒斯四部曲》中,作者埃莱娜·费兰特一直在反复强调主人公们对话时讲的是那不勒斯方言,还是“一口标准、流畅的意大利语”。在小说特定的语境中,本属地域方言的那不勒斯方言在这里是一种底层社会方言的典型代表,因为只有在落后的那不勒斯贫民区,人们才会讲这种方言;而在大学、出版社等上层场合,人们都只用标准的意大利语交流,那不勒斯口音常遭人鄙视。社会方言被作者灵活运用,读者能够以社会方言为线索,窥见主人公所处环境和社会阶层的变化。[8]

本文讨论的“方言”,仅指地域方言。

二、共同语的确立及其与基础方言的关系

世界上的任何一个国家或民族,都有在本国或本民族内部通用的共同语。共同语不是凭空出现的,也不是仅凭人的主观意志就可以决定的。共同语的确立往往与政治、社会条件紧密相关,这些外部因素决定了哪一种方言最具权威性,最有成为共同语的资格;而在共同语以后的发展中,亦有其他方言成分的参与。

(一)共同语与基础方言

犹太语言学家马克斯·维恩里希曾说:“语言是有陆军和海军的方言。”结合《现代汉语词典》(第7版)关于共同语的定义可知,共同语的确立通常需要以某一政治经济中心地区的方言作为权威方言,以此为基础发展。

从历史语言学的角度看,同一国家或民族的政治权力中心是不可能亘古不变的,随着朝代的更迭,社会环境的变化,会引起统治阶层或政治中心的变易,这些社会因素必然会对不同历史时期共同语的确立产生影响。

现代英国的共同语是以伦敦方言为基础方言的英语,但是纵观英格兰发展史,其官方语言的最终确立却经过了一番曲折的变迁。11世纪至13世纪初的一段时间,英格兰曾是诺曼底公国的殖民地。诺曼征服后,诺曼贵族成为英格兰新的统治阶层,相应地,英格兰地区的共同语——古英语——亦被诺曼法语和拉丁语取代,諾曼法语通行在法院的庭审、诉讼,学校教学等官方场合中,拉丁语则作为宗教正式用语,被严格用于宗教事务中。只有社会底层的民众才说英语,一些教会甚至极力反对把《圣经》译为英语。由于诺曼贵族的统治,英语也发生了较大的变化。13世纪,诺曼底公国丧失,诺曼法语赖以依存的使用环境也消失了,尤其在后来的英法百年战争期间,英格兰的民族独立意识大大加强,英语在社会各领域的主导地位有所恢复,人们开始有意识地排斥使用诺曼法语。百年战争后,官方将伦敦英语确立为英格兰共同语的基础方言,当时伦敦是全国的经济、政治中心,且印刷业领先全国,发达的印刷技术将用伦敦方言书写的作品推广到英格兰各地,促进了伦敦英语的广泛传播和其权威方言地位的确立[9]。

在古代中国,政治中心的变易会对不同时期共同语的基础方言产生一定的影响。北宋都城为汴京(今河南开封),当时汉民族准共同语的语音系统是以宋代汴洛方音为标准音的,即北宋汴京、洛阳(北宋时的西京)一带的方言音系。后来宋室南渡,以临安府(今杭州)为南宋都城,由于北来移民主要只是集中在杭州城区里,且移民“数倍土著”,这使杭州城原有的土著方言发生了变化,带上了一些当时北方话的特点,现在杭州城区的方言都仍有一些“半官话”的性质[10]。明代官话(即明代汉语共同语)语音的标准音以江淮官话语音为基础[11],这与明太祖朱元璋建国时定都应天府(今南京)有较大关联。1949年新中国成立,定都北平,并将北平改名为北京,从此北京成为新中国的政治、经济、文化中心,并规定现代汉民族共同语“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言”。

不论何时,共同语的确立必以当时的权威方言为基础;而哪一种方言能充当权威方言,又与当时的统治阶级和政治权力中心有关。那么,共同语与基础方言之间究竟是一种怎样的关系?基础方言本身就是共同语吗?

国家规定普通话“以北京语音为标准音”,但是北京话的很多口音并没有进入到标准音系中。北京话的轻声、儿化、吞音现象非常明显:如普通话的“西瓜”读为xī guā,北京话读为xī gua或xī gu;“花”“干劲”“靠边”“树叶”等词在普通话中是不儿化的,但北京话一律儿化为“花儿”“干劲儿”“靠边儿”“树叶儿”;吞音是北京话中很常见的一种现象,普通话的“中央电视台”“请下车”“西红柿炒鸡蛋”用北京口音读出来都变成了“装垫儿台”“掐车”“兄是炒鸡蛋”。吞音现象的形成一方面是由于北京话的语速较快,前一个音尚未发彻底,后一个音就急忙跟上了;另一方面是由于语言“经济性”的原则——力求简单明了。

在词汇层面,北方话中的不少词汇也未被纳入普通话,或是需要流行很长一段时间,积聚了充分的影响力后,普通话才会将部分词汇逐渐吸收进自己的词汇系统。北方方言以北京话为代表,北京人常说的口语词“拧(倔强,固执)”“捏咕(背地里勾连、谋划;撮合)”“水三儿(老北京对送水人的称呼)”等,并未被普通话接收。

在北京人的日常生活中经常使用的交际用语“瞅着点儿啊您”“对不住了您呐”“走了您嘞”等,也并不完全符合普通话的语法规范。

现代汉民族共同语以北方话为基础方言,但是在语音、词汇、语法层面,就连北方话的典型代表北京话都有诸多不符合普通话规范的地方。可见,普通话并不完全等同于北方话,共同语与基础方言之间并不能完全画等号。共同语在本民族内具有榜样、示范的作用,虽然基础方言是“拥有陆军和海军”的权威方言,但它还是有很多过于接地气的土音土词和不够正规的表达方式,不宜将基础方言的整个语言系统直接拿来在全国推行。国家推广普通话,并非是在推广北方方言,也不是要鼓励大家都去学习北京话。所以,詹伯慧先生曾强调“一个方言要成为共同语当然还得有所加工,有所规范,而不可能把原汁原味的方言原封不动地拿来作为整个民族的共同语”[12]。

(二)共同语与其他方言

基础方言要成为共同语,须不可避免地经历一个标准化的过程。那么,能否说:普通话就是加以规范后的北京话?共同语就是加以规范后的基础方言?只要将基础方言中的那些过于接地气的语音、词汇、语法进行一番整改,完善后的基础方言就是共同语了吗?

普通话中有一部分词汇对大众而言相当耳熟能详,但是这种熟悉仅限于一种共时层面的熟悉,即仅对该词语当下的意义和用法的了解,如果要从历时的角度审视一下这些词汇究竟源于哪个地区的方言,恐怕连本土方言区的人都未必会很清楚。如“尴尬”“名堂”“标致”“瘪三”“煞有介事”“一头雾水”“煲汤”等词,本是吴方言或粤方言词汇,后来被吸收进普通话并更加广泛地使用,到现在完全看不出来这些源于吴语或粤语的词汇与普通话中的其他词汇有什么区别。普通话中的词汇虽然大多数都来自北方方言,但它也在从其他方言中汲取营养。在国外,意大利共同语以佛罗伦萨多斯岗方言为基础,但近几年亦融入了一些经济中心米兰的口音、词汇。看来,共同语既不是基础方言的复制品,也不是单纯地加以规范后的基础方言。

词汇是语言三要素中发展变化最快的,《现代汉语词典》(以下简称《现汉》)是反映普通话词汇系统的规范词典,以《现汉》不同版本对方言词汇的收录与调整为切入点,进行历时观察,可以发现其实普通话也一直在吸取多地的方言词汇。

1996年出版的第3版《现汉》有不少新增词语本是吴方言词语[13],如“懊糟(不舒服、闹心)”“白相(游玩,玩耍;嫖妓)”“阴阳怪气(说话冷言冷语,态度怪癖,让人捉摸不透)”“阿猫阿狗(泛指随便什么人)”“狮子大开口(说大话或所提要求甚高)”等;2005年第5版《现汉》还收录了苏州方言“鸡头米”一词,鸡头米学名芡实,是一种水生草本植物,苏州栽种历史较早,扬雄《方言》有记录:“南楚江湘之间谓之鸡头。”

2005版《现汉》新增的方言词有很大一部分来自粤方言。改革开放以来,广州成为“引进来”和“走出去”的重要门户,珠三角经济飞速增长,以广州话为代表的粤语地位随之显著提升,粤语成为一种强势方言,不少粤方言词语广泛流行并进入普通话:“煲电话粥(长时间通过电话聊天)”“生猛(活蹦乱跳的鱼虾;富有生气和活力的状态)”“拥趸(拥护者,支持者)”“摊档(售货摊)”等[14]。

在2012年出版的第6版《现汉》新增方言词中,东北方言词汇成为不容小觑的一股力量,如“落空”“磨叽”“嘚瑟”“忽悠”“疼人”等[15],部分东北方言词亦逐步为普通话词汇系统所认可。

共同语的确立要以某一权威方言为基础方言,但是以某一种方言为基础,并不是说共同语就可以和该基础方言百分之百地画等号。首先,基础方言中的一些土音土词和不符合规范的表达不能进入共同语;更重要的是,共同语从确立后到现在,并非是一成不变的,而是一直在与各方言的互动中发展:共同语对方言起到规范、标准的作用;同时,方言中很多词汇表达的意义,在共同语中很难找到一个与之相对应的词语,共同语将这些方言词汇吸收进来以填补自己的表达空位,以此来不断地丰富、形象自己,保持语言的生命力。共同语在吸收方言词汇时,并不是生硬地将其直接照搬过来,而是会结合具体的语用习惯或其他实际情况,再做出一些规范、调整。如粤语的单音节词较多,粤方言只用单音节词“靓”来表示“漂亮、美丽”的意思,粤语中并不使用“靓丽”这个词;普通话吸收“靓”一词时,为适应自己的表达习惯,就有了双音节词“靓丽”,“丽”与“靓”是同义复指[16]。随着时代进步,某些旧事物已被现代社会淘汰,如第5版《现汉》就与时俱进地删除了一些原有的方言词:“养媳妇(童养媳)”“小半活(旧社会当长工的未成年雇农)”等。共同语是一个不断动态发展的概念,在未来的某一时期,它或许又会从另一种方言里吸收一些新词汇。

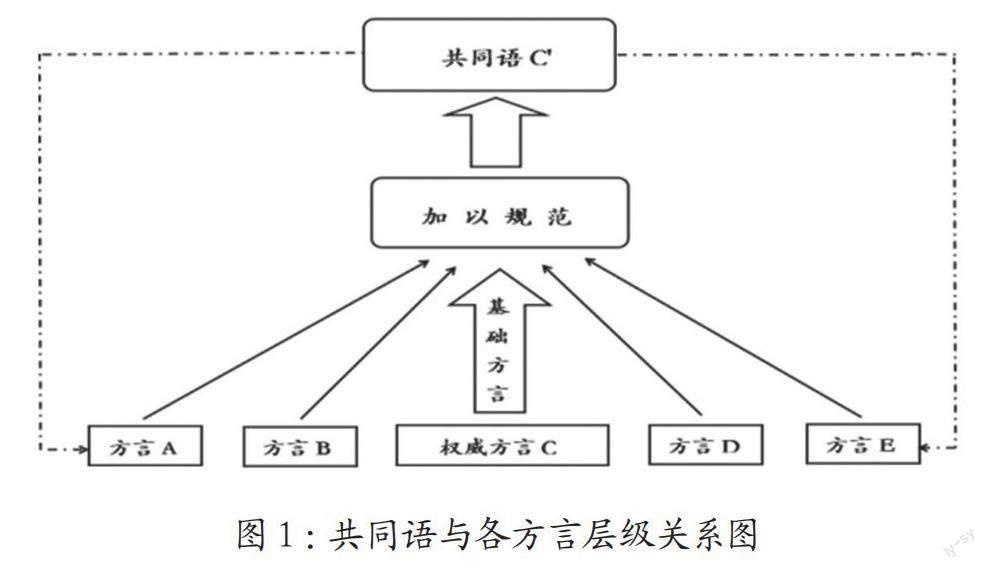

共同语与各方言间的层级关系如图1所示,图1是一个不断相互作用的动态图,很明显,权威方言C≠共同语C'。

三、结语

人们对共同语与基础方言的关系的误解性认识,主要是由于对基础方言的“基础”含义理解得还不够准确,因而混淆了这两个概念。须注意“基础”只是“为主”的意思,而不是“等同”的意思:1.共同语以权威方言为基础,只是说共同语的音系特征、词汇系统、句法结构,大多都是以该权威方言相应的语音、语汇和语法为标准的,但共同语不是对该基础方言的完全复刻,基础方言中的一些土音土词和不够标准的语法不能进入到共同语之中,必须加以规范。国家规定现代汉民族的共同语是普通话,普通话以北方话为基础方言,但不能说我国的共同语就是北方话。打一个较为形象的比喻,若将共同语和基础方言比作两张纸,将这两张纸上下叠置在一起,它们大部分能重合,但不可能完全重合。2.普通话是以北方官话作为基础方言的共同语,所以普通话中北京话的词汇占据主要部分,但是各地的方言词汇都在为普通话添砖加瓦,普通话作为标杆规范着诸方言的同时,也会结合所需将不少其他方言的词汇纳入自己的词汇系统之中。

参考文献:

[1]高玉.五四新文学与国语建设新论[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2022,(01):82-89.

[2]黄伯荣,廖序东.现代汉语:上册(增订六版)[M].北京:高等教育出版社,2017.

[3]袁家骅等.汉语方言概要(第二版)[M].北京:语文出版社,2001.

[4]詹伯慧.汉语方言及方言调查[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[5]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第七版)[M].北京:商务印书馆,2016.

[6]李小凡,项梦冰.汉语方言学基础教程(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2020.

[7](英)R·H·罗宾斯.普通语言学导论[M].申小龙等译.上海:复旦大学出版社,2008.

[8]谢雨丝.社会语言学视角下分析埃莱娜·费兰特作品中意大利语与那不勒斯方言的不同功能[D].西安外国语大学,2018.

[9]张尚莲.中世纪英格兰官方语言的变迁[J].经济社会史评论,2020,(02):51-60.

[10]周振鹤,游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2006.

[11]孙宜志.从张位《问奇集》看明代官话的基础方言[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2015,(06):92-98.

[12]詹伯慧.试论方言与共同语的關系[J].语文建设,1997,(04):31-34.

[13]李学慧.历版《现代汉语词典》新增词语研究[D].渤海大学,2020.

[14]边小玲.《现代汉语词典》方言词的继承与发展——以2002版和2005版为例[J].现代语文,2008,(02):120-122.

[15]谷亚男,王继中.东北方言词的语言强势初探——以《现代汉语词典》新增东北方言词为例[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2013,(03):30-34.

[16]刘丽媛.从语言接触谈粤方言词“靓”的借用[J].现代语文,2012,(02):32-34.

作者简介:

作者简介:王卓群,女,汉族,江苏泰州人,哈尔滨师范大学文学院2021级硕士研究生,研究方向:出土文献与古文字,汉语史。