从媒介学再出发:媒介记忆理论新取径

陈呈 何志武

【摘要】媒介记忆研究业已成为一个具有传播学面向的交叉研究领域,但其研究范围的宽泛和驳杂也导致媒介记忆研究的理论旨趣分散,缺乏兼具传播学视角和解释力的理论分析框架。文章借助媒介学的研究方法,将媒介视为技术—文化的二元整体,摒弃了传统的二元性,以实践取向的过程性视角将媒介内容与媒介形式对记忆机制的影响同步纳入分析框架中,同时,基于互动性的物质性内涵来理解媒介形式对记忆机制的影响,进一步补充完善媒介形式作用于记忆实践的具体方式。

【关键词】媒介记忆 物质性 话语性 媒介研究

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)5-093-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.5.014

媒介记忆研究是近年来新闻传播学最热门的研究议题之一。对记忆问题的探讨长期以来都是社会学、历史学和人类学关注的主题,虽然媒介是记忆实践得以展开的一个基本且重要的制度场域,但一直以来传统的记忆研究并未将其纳入核心议题范围内,集体记忆的一些重要理论家也没有明确地将媒介作为形塑记忆的社会因素。[1-2]不过,在新闻传播学界,学者们已经意识到传播学视角对集体记忆研究的重要性,并提出记忆研究要重视和采用传播学的取向和媒介研究的进路。[3-4]随着传播媒介的不断发展以及媒介对人类日常生活的深度介入,媒介与记忆之间的关系也受到越来越多的关注,并逐渐发展为一个跨学科交叉研究领域。[5]

从目前的态势来看,媒介记忆研究正处于蓬勃发展阶段,尤其是随着数字技术和社交媒体的广泛应用,新媒介所促发的各种记忆现象也引发了越来越多的关注,涌现出丰富而多元的媒介记忆研究主题。从国内外研究情况来看,媒介记忆研究范围较为驳杂,以经验研究居多,相對缺乏基于传播学视角的理论性建构。这就带来一个亟须解决的问题:一方面,媒介对记忆实践的影响在当下越发凸显,媒介记忆研究也受到越来越多的关注;另一方面,学界对于媒介记忆的研究边界和核心关切尚未达成较为统一的认识,致使立足于新闻传播学的媒介记忆研究仍然处于立而未稳的状态。这一现状也给传播学提出了两个值得研究的问题:一是当前媒介记忆研究的路径取向有哪些?从传播学的视角来看,它们存在哪些缺失?二是如何进一步推进媒介记忆研究,尤其是基于传播学层面的理论建构工作?

要回答上述问题,需要在既有理论的基础上思考如何推进媒介记忆研究,探讨新的理论分析路径。本文将从以下三个部分来展开分析和讨论。第一,梳理学界有关媒介记忆的研究,总结主要研究脉络,从总体上把握当前媒介记忆研究的学术地图。第二,检视不同研究脉络对媒介记忆的呈现方式,并从传播学视角指出其中存在的缺失。既有的研究传统虽然从不同视角探讨媒介与记忆的关系,但相关研究路径均无法完全涵盖媒介记忆研究,或者说,它们都还只是其中的分支研究,无法有效回答媒介记忆研究的边界和范围等问题,并且在分析框架上也都各自存在一些明显的局限或是无法顾及的问题。第三,针对当前媒介记忆研究存在的研究边界不清、理论建构不足的问题,笔者尝试从传播学视角出发寻找理论建构的新起点和方向,在回顾传播学理论关于媒介的讨论和界定的基础上,明确媒介记忆研究的核心概念,厘清媒介的意涵,进而探讨媒介记忆研究的理论分析框架。

一、媒介记忆研究的发展脉络

学界关于媒介记忆的研究较为宽泛和驳杂,概言之,主要有三种不同的研究脉络:一是将媒介自身视为记忆的对象,从文化史的角度进行媒介传记研究;二是延续大众传播范式重内容轻形式的传统,将媒体生产的文本内容视为研究对象,考察大众媒体的记忆生产机制;三是借鉴媒介生态学理论,重形式轻内容,关注新媒介技术对记忆模式的影响。本文将围绕这三个不同的研究脉络来展开分析。

1. 媒介传记:游离于媒介理论之外的记忆再现

媒介传记研究是将媒介自身视为记忆的对象,从文化史的角度研究人们对媒介(包括媒介技术、媒体行业以及媒体人)的相关记忆,是关于媒介本身的记忆叙事,也可以将其概括为关于媒介的集体过去的研究。媒介传记研究关注个体或群体的媒介使用及其媒介交往,具有个体自传与媒介自传的双重属性。

早期的媒介传记研究主要关注不同媒介使用时代和群体对媒介使用的记忆,比如研究人们对黑白电视、录像机、广播、互联网等不同传播媒介的体验与记忆方式。[6-8]媒介不仅能够承载人的记忆,媒介技术自身的发展与演进也凝聚着过往,构成集体记忆的一部分,[9]对于技术的怀旧也成为维系共同体的一种文化和情感纽带。[10-12]除了对媒介技术的记忆,近年来,学界也开始关注人们对昔时新闻媒体和媒体人的记忆,比如有关知名报刊和报人的集体记忆研究,[13-14]对职业偶像的纪念话语研究,[15]以及对新闻界“黄金时代”记忆叙事的考察。[16]

媒介传记研究将媒介技术、媒体行业及媒体人作为记忆的对象,涉及媒介历史和个体传记,研究旨在挖掘媒介之于个体或群体的意义,是一种文化传记研究。值得注意的是,媒介传记研究所关注的是与媒介有关的记忆现象,但它所运用的理论分析视角并不是媒介理论,这一研究路径实际上并没有落在传播学的理论范围内。

2. 媒体记忆:聚焦于文本内容的记忆研究

媒体记忆研究以新闻媒体的记忆实践为核心,将新闻生产视为记忆实践,探讨新闻媒体如何参与记忆生产,形塑公共记忆的面貌。[17]与前述媒介传记研究将媒介自身视为记忆的对象不同,媒体记忆研究将媒体所生产的文本符号作为记忆研究的对象,聚焦于媒介内容对集体记忆的影响,也可以将其理解为考察由媒体所叙述的集体过去。

媒体记忆研究关注新闻媒体等大众传播媒介如何进行集体记忆的生产与传播。大众媒介通过对日常信息的采集、加工和报道等活动,形成以大众媒体为主导的社会记忆机制。[18]在具体的新闻生产过程中,媒体可以通过选择性报道的方式来凸显某些历史事件,进而形塑民众对历史事件的集体记忆。[19-21]另外,大众媒介也可以通过选择性遮蔽或遗忘来改写某些历史事件,从而让公众遗忘某些历史。[22-23]研究者往往从媒体文本内容入手,关注记忆生产中的权力介入,从而揭示媒体背后的国家和政治权力对记忆的形塑机制。

媒体记忆研究对于记忆工作的理解比较聚焦,或者说是狭义层面的,其研究素材主要集中于新闻媒体生产的记忆文本,研究方法也主要采用文本分析和话语分析的方式。媒体记忆研究从媒介内容入手考察媒介记忆问题,实际上沿袭了大众传播范式重内容轻形式的传统,通常更多关注媒介的文本内容和话语符号对集体记忆的形塑,而在一定程度上忽视了媒介技术形式对记忆生产和传播的影响。

3. 新媒介记忆:倚重于技术形式的记忆研究

随着信息传播技术的发展和数字媒介时代的到来,越来越多的研究者开始关注新媒介技术如何改变人们的记忆模式。新媒介记忆研究一方面侧重于对媒介技术形式的分析,探讨技术形式与记忆实践之间的关系,同时其也关注人们如何借助新媒介来讲述集体的过去。

有关技术与记忆之间关系的探讨最具代表性的是数字记忆研究,包括数字时代的记忆生产与传播、[24]数字时代的遗忘与记忆危机,[25-26]以及记忆数据的争夺与协商等。[27]数字化和新媒介技术对记忆的生产、存贮和传播带来了革命性的影响,新媒介的连接性改变了传统的单向信息传受,更多的记忆主体参与到记忆的生产和传播中来,记忆的多元化取代了一元化。[28]精英在集体记忆的唤醒、转述和创造上的垄断地位被削弱,新媒介技术改变了集体记忆的形态、载体和建构机制。[29]数字时代个体不再被看作集体记忆的受众和消费者,而是积极的行动者,个体的历史书写和记忆生产正在成为集体记忆的来源。[30-31]在此背景下,研究人们如何借助新媒介来讲述集体的过去就成为学者们关切的热点议题,比如考察人们如何利用互联网等新媒介来建构高考记忆、[32]知青记忆、[33]战争记忆等。[34]

新媒介记忆研究借鉴了许多来自媒介生态学的经典理论,比如媒介环境学、媒介技术哲学、媒介化理论等,这一研究视角重点关注媒介形式和媒介特性对记忆的影响,多少有些技術决定论的影子。媒介技术在集体记忆形成中到底起到什么样的作用,从媒介生态学的理论视角来看,媒介技术是一种能够独立发挥作用,并且具有决定性影响的力量,媒介对记忆的作用机制往往表现为单一的技术视角。

二、从媒介学视角考察媒介记忆的理论前提

1. 媒介记忆研究的缺失:基于学科视角的理论建构不足

媒介记忆研究是媒介与记忆研究相结合而衍生出来的跨学科交叉研究。媒介与记忆之间究竟是一种怎样的关系,传统的记忆研究实际上并未说清,或者说是有意无意地忽视这一问题的重要性。在这一点上,媒介记忆研究的兴起就显得格外重要。目前,从事媒介记忆研究的主要是新闻传播学学者和媒体工作者,他们的研究工作与传统的记忆研究不同,是以新闻传播学的视角切入,从而将媒介与记忆研究纳入新闻传播学范围内。正是这样一种学科化的尝试和努力,使媒介与记忆的关系问题可以在传播学与媒介研究的进路中寻找到更多的理论解释。

近年来,媒介记忆研究处于快速发展时期,积累了大量的研究成果。所涉议题范围甚广,只要与媒介有关的记忆现象都可以被纳入研究中。这些研究一方面拓展了媒介记忆研究的学术版图,积累了丰富的经验性研究成果;另一方面,基于传播学路径的探索也为后续研究提供了可资借鉴的理论资源。

在新闻传播学学者的努力下,媒介记忆研究方兴未艾,现已被视为一个具有传播学面向的交叉研究领域。然而,一个研究领域的确立和长远发展,还远不能仅止步于对经验性现象的梳理和研究,基于学科视角的理论建构和基础研究也必须得到重视。如果对前述三种媒介记忆研究传统的理论基础进行分析,会发现它们并没有形成一个兼具传播学科视角和广泛解释力的研究范式。

首先,主题相对广泛的媒介传记研究,以媒介发展史、新闻业和媒体人等为考察对象,虽然关注的是与媒介有关的记忆现象,但研究往往以文化传记的方法来切入,其理论分析框架仍然是传统的集体记忆理论(比如文化记忆),而非传播学和媒介研究的进路。对媒介现象的研究并不必然具有传播学科的议题属性,媒介传记研究在理论基础上尚缺乏传播学的研究取向。

其次,媒体记忆研究虽然是目前发展较为成熟的分支研究,但其理论基础仍然延续了传统大众传播的研究范式,其核心观点将媒介视为报纸、广播、电视等大众传播机构及其传播的内容,并继承了大众传播范式重内容轻形式的传统,将理论构建聚焦于媒体内容对集体记忆的形塑。这一研究路径实际上是将媒介记忆缩小到媒体记忆的范围内,导致了其研究的局限性,即媒体记忆实际上并不能涵盖媒介记忆的研究边界。另外,媒体记忆研究对文本内容的强调,也使其忽视了媒介形式对记忆的影响。

再次,新媒介记忆研究以媒介生态学的理论视角来探讨技术与记忆之间的关系,是较为典型的媒介研究进路。此类研究通常从媒介特性出发,将媒介视为具有独立性和自主性的技术形式,强调媒介的技术特性对记忆的形塑,甚至将媒介技术等同于记忆功能。然而,这一研究路径最大的问题在于,媒介技术对记忆的影响是否具有独立于人的自主性?对此,目前尚存疑问。同时也应看到,技术路径的记忆研究也无法容纳其他非技术性的制度、结构、文化等社会因素,从而也在一定程度上削弱了其对问题的解释力度。

总结上述内容可以发现,当前的媒介记忆研究面临一个亟须进一步探讨和解决的问题:媒介记忆研究的核心关切是什么?应以何种理论分析框架来展开相关研究?对于这些问题,学界尚未达成共识,其中的关键原因是对媒介的理解出现了分歧。

从目前的研究情况来看,有的学者从宽泛意义上来理解媒介概念,认为媒介无处不在、无所不包,各种有形的或无形的记忆载体都可以被视为媒介,[4]也有的学者主张要适当收缩媒介记忆研究的边界,将其圈定在媒体记忆研究的范围内,媒介也被狭义化为新闻媒体及其所生产的文本内容,[17,35]还有的学者从技术视角来理解媒介,将媒介等同于某种技术形式,媒介记忆研究应该考察不同技术形式对记忆实践的形塑。

然而,这些研究取径均存在一定的不足。从宽泛意义上理解媒介概念,会导致媒介记忆研究因核心概念的泛化而成为包罗万象的杂合体,常常散落或隐没在其他研究传统和研究领域内;而狭义地理解媒介,也导致媒体记忆研究过度聚焦媒体所生产的记忆文本,忽视了日常生活中其他的记忆传播现象,无法涵括传播学视野下多元化的媒介形式与记忆实践。技术视角下的媒介记忆研究,则将媒介等同于技术形式而不考虑媒介内容,将组织、制度等文化性因素排除在外。

由于对媒介这一核心概念的理解不同,进而导致了媒介记忆研究的理论旨趣分散,同时缺乏兼具学科视角和解释力的理论分析框架。因此,对于上述问题的回答,还需追本溯源,从媒介研究和传播学理论出发,厘清媒介的概念内涵,进而探索媒介记忆研究的新取径。

2. 基于媒介学的理论探索:打破主客二元论

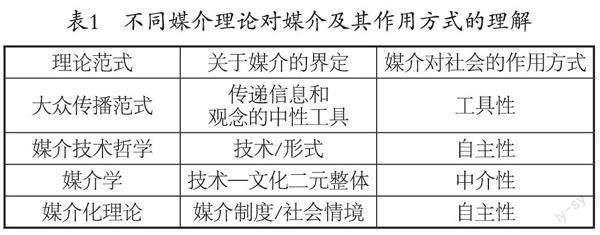

长期以来,传播学内部对于媒介的理解存在严重分歧,不同研究范式下的媒介概念的内涵差异甚大。接下来,笔者将围绕大众传播范式、媒介技术哲学、媒介学和媒介化理论等几个主要的研究范式(见表1),来具体分析媒介的不同内涵,并在此基础上重新理解媒介,进而为媒介记忆研究寻找新的理论出发点。

学界通常将传播学发展早期关于实体媒介组织的各种研究传统统称为大众传播范式,包括实证主义传统、文化批判学派以及传播政治经济学。它们的价值取向和研究立场各异,但对媒介的理解本质上是能够达成共识的。媒介通常被视为报纸、广播、电视等大众传播机构及其生产传播的内容,是国家和组织机构进行信息传递和观念传输的工具。

媒介技术哲学以媒介形式而非媒介内容为研究对象,强调媒介的物质性。早期麦克卢汉的“媒介即讯息”,即是将媒介简化为它的技术属性。[36]媒介技术哲学认为,媒介是一种技术形式,也是一种自变量,其发展变化将重构新的社会关系,而在作为自变量的媒介面前,人和社会的主体性都是有限的。到了基特勒那里,媒介是具有自主演替规律的行动主体,而人的主体性则在技术的不断演替中走向消逝。[37]在基特勒的技术哲学中,媒介决定着人类的处境,人的主体性已被媒介所遮蔽,人与媒介是一种共在的关系。

媒介学考察的是媒介技术与文化之间的关系,媒介在这里不是一个具有明确能指的概念,而是指在运输和传播过程中具备中介位置和功能的集合。[38]德布雷认为,中介/媒介具有双重性质和双重身份,不仅包括工具,还包括个人和集体的行为,或者说既包括有组织性的物质层面(MO),还包括有物质性的组织(OM)层面。[39]在德布雷的理论中,媒介/中介既可以是技术—设备系统,也可以是社会组织机构,它是技术—文化的二元整体。

媒介化理论是近年来逐渐兴起的一种新的媒介研究范式,目前形成了制度主义传统和社会建构传统两个较为成熟的流派。制度主义传统认为,媒介具有自己独立的逻辑,并且作为一种独立的社会制度存在,媒介制度会对政治、经济、文化等其他社会制度形成穿透性影响。[40]在社会建构传统中,媒介被视为一种社会情境,媒介化是媒介与日常生活、社会和文化在互动中共同建构的一种新的历史情境。[41]在媒介化研究的两种路径中,媒介都是具有先验逻辑的存在物,并以自身的逻辑深刻影响社会的进程。

大众传播范式对媒介的关注一直停留在媒介内容及其背后的意识形态权力上,而忽视了媒介本身,媒介只是个人或组织(主体)借以实现效果的工具(客体)。媒介技术哲学则与之相反,它只关注媒介形式,完全忽视媒介内容、人以及社会。也就是说,媒介作为一种技术形式具有了主体的地位,而人则沦落为客体,技术与人的关系被视为一种主客二元对立关系。媒介化理論对媒介的理解,不论是制度主义视角中独立的社会制度还是社会建构论视角中的社会情境,本质上都是一种具有自身先验逻辑的存在,而忽视了媒介与政治、经济、文化之间可能存在的勾连,同时,将媒介逻辑视为一种先验的社会行动法则也太过绝对。[42]实际上,媒介化理论也是站在主客二元的立场上来理解媒介,将媒介技术的演变及与之相对的组织和制度的演变置于社会和文化变迁的主因位置,而排除了人及其所构成的行动集体的能动性和主体性。

基于以上分析,笔者认为媒介既不是一种中性的工具,也不是某种先验逻辑,这些观点本质上都是从主客二元论的立场来界定媒介的。所谓的主客二元的划分只是西方现代哲学绝对二元论的一个结果,拉图尔的非现代性哲学体系则将主体性与客体性都视为集体属性,主体与客体都不是纯粹的,而是彼此互动的结果,是以杂合体、嵌合体的形式存在的。[43]

实际上,媒介在传播活动中并非纯粹的主体或客体。正是在这个意义上,德布雷的媒介学理论对于媒介的理解(技术—文化二元整体)则显得更有理论生命力和实践解释力。在德布雷看来,媒介既是主观的又是客观的,绝不能从主客二分法的视角来理解媒介。媒介学采用的是一种跨学科的方法,以此来考察技术与文化的关系。媒介学不是以对象而是方法来定义媒介。媒介是一个方法上的概念,是一个具有中介作用的位置和功能,而非一个既定的概念指称。德布雷的媒介学理论是在具体的社会实践中观照媒介作用于社会的方式。媒介学的研究方法摒弃了传统的主客二元论立场,以技术—文化二元整体的思想来理解媒介,重新激活了媒介在记忆实践中的作用机制,为人们考察媒介记忆提供了一个全新的理论基础。

三、媒介记忆理论新取径:基于媒介学的研究方法

1. 媒介对记忆的作用机制:从媒介内容到媒介形式

当人们讨论媒介记忆的时候,其实是在探究媒介参与集体记忆建构的行为及影响。通过对前述媒介记忆研究传统的分析,可以发现,媒体记忆研究实际上沿袭了大众传播范式将媒介视为传播信息和观念的中性工具的路径,关注媒介内容而忽略媒介形式对记忆的影响,而新媒介与数字记忆研究则是从媒介生态学和技术哲学出发,将媒介视为具有独立性和自主性的技术形式。然而,仅仅从内容或形式的任何单一维度来理解媒介都是不够全面的。媒介的内容体现了思想性和主观性,媒介的技术形式则是客观的物质性存在,媒介本质上是技术—文化的二元整体,因此,媒介对记忆的作用机制也必然在技术—文化(形式—内容)两个层面展开。

媒介学的研究方法为考察媒介记忆提供了一个富有张力和理论想象力的路径,同时也在一定程度上弥补了传统集体记忆研究的结构主义静态视角的不足。当我们从媒介学的视角出发,尝试建构媒介记忆的理论分析框架时,首先要明确,媒介是作为技术—文化(形式—内容)二元整体的存在,不能把媒介和内容分开,既不能只重视形式,也不能只重视内容。那么,对媒介记忆的研究自然也需要兼顾媒介形式与内容两个方面:一方面,可以对媒介内容和媒介文本进行语义学和符号学分析,从话语性维度考察媒介内容与生产者、组织机构及记忆消费者之间的互动;另一方面,可以从媒介形式切入,分析不同媒介技术形式对记忆生产和传递的影响。同时,还需兼顾二者之间的互动,将媒介形式与内容之间的相互影响与作用纳入研究中。当前,从媒介内容入手来考察媒介记忆问题是最为常见的研究路径,而对媒介形式与记忆关系的讨论则相对较少,尤其是在实践层面,媒介技术是如何作用于记忆实践的,这个问题尚未有明确的答案。媒介学虽然承认媒介形式的重要性,但微观层面上,媒介技术是如何作用于传递过程的,却没有给出具体的分析路径。对此,还需要做进一步的研究和讨论。

2. 媒介形式对记忆的影响:媒介物的限制与示能

当我们讨论媒介形式或媒介技术对传递过程的影响时,其实是在讨论媒介的物质性对个体或群体能动性的制约。“如何借由物质性视角,从一种媒介本体论出发,充分展开关于记忆问题的探讨,应成为传播研究接下来深入思考的问题。”[44]那么,什么是媒介的物质性呢?

近几年来,人文研究的物质性转向陆续出现在诸多讨论之中,其中隐含了关注焦点的转移:从关注人如何使用物转移到物如何驱使人。有关媒介物质性的讨论主要有三种理论取向。一是从主体与客体的角度,将物质性视为人的对立面,媒介的物质性体现为不同媒介物以其自身的媒介逻辑规制个体和群体的社会活动,研究只关注媒介技术/形式,人的能动性被湮没。二是将物质性还原为物本身的特定属性,媒介的物质性就是媒介的物质特性,比如组成媒介技术系统的物理材料及相关功能属性等,研究按照属性集合来考察媒介物,其实是将媒介与媒介的使用情境相分离,仅关注技术是什么,而忽视了技术驱使人们做了什么。三是基于人与物的互动取向的研究,既考察物对人的活动的形塑,也关注人对物的阐释性实践。媒介的物质性被理解为一种相对稳定的、游离于人的意图性之外的内在性技术形式,是“使用者‘软性’(意图性)的行动过程中遭遇到的‘硬性’(结构性)的一面”。[45]前两种理论取向只关注物而忽略了人,人对于媒介的阐释与使用是缺席的,后一种理论取向以媒介物的影响为中心,从而“将对技术的分析带入社会实践之中”。[46]

因此,对物质性的研究理应置于人的社会实践中,物质性意味着媒介能够对社会实践产生能动性作用,任何物件、技术和工具只有被征召到社会实践中才会生成意义的世界,考察媒介物质性对记忆实践的影响,应以此为基本出发点。

那么,如何分析媒介的物质性对传播活动的影响呢?从思想史的维度看,传播的物质性研究可以追溯到媒介技术哲学、媒介考古学、媒介化理论等众多领域。不过,这些讨论大多集中于宏观层面,而较少涉及实践层面物质性对传播的影响。对此,有学者从传播实践出发,将媒介物质性对传播的影响概括为三个具体层面:对象、场所与身体。[45]对象即传播活动所凭借的物质载体,物质载体自身的技术特质会影响乃至改变传播活动本身,同时还会生成与特定媒介相关的一系列媒介实践,在这些实践活动中,人的行动意图往往会受到关联媒介自身所带来的阻碍;物质性还表现在传播活动发生的场所(基础性设施)中,它为传播活动的发生提供具体的场所和地点,也约束了传播活动展开的可能性;媒介的物质性还体现在传播行为所借助的身体上,身体的生理性和社会性差别都会限制具体传播活动的展开,传播行为本身就是具身性的行动。

将媒介物质性对传播的影响具象化为三个不同的面向,这为我们从实践层面考察媒介形式对记忆的影响提供了一个可资借鉴的分析路徑,即从传播活动所凭借的对象、场所和身体三个具体层面切入,来考察媒介物质性对记忆实践的影响。那么,又如何对上述三个不同的层面进行分析呢?物质性其实意味着某物在传播网络中的能动性,它有能力展开或是限制某些社会实践的进行。对此,我们可以借助另外一组概念来展开分析,即(媒介)物对记忆实践的“限制”与“示能”。[46]就“限制”而言,每种媒介形式都有自己特定的技术框架,技术以其物质性在场限制了某些记忆实践的开展;“示能”则体现为某类技术形式可以促发特定的记忆实践,并对记忆生产和传播产生影响。由此,可以明确媒介形式作用于记忆实践的具体路径,从记忆活动所凭借的对象、记忆活动所发生的场所、记忆主体的身体实践等几个方面,来探讨记忆形成过程中媒介作为一种技术物的能动性的表现。

3. 媒介记忆研究的理论取径:形式与内容的历时性同步

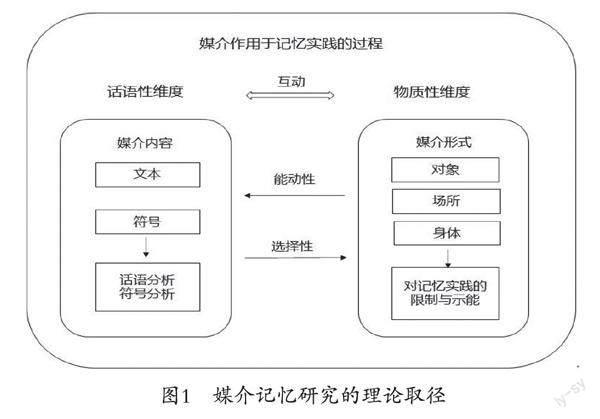

如图1所示,本文试以媒介学的方法来搭建媒介记忆研究的理论框架。媒介学的研究方法摒弃了传统的二元性,试图将逻辑语言的功能表现与物质和智力相匹配,研究广义上的媒介与意识形态的共生关系。德布雷认为,技术因素与文化价值是相互交错、相互作用的。技术与文化之间不是自动的,也不是单方面的因果联系,技术革新可能会限制或促进某种文化形式的出现,但却不一定起决定性作用。媒介学研究旨在发现技术和文化的互动结构,考察一个社会文化结构如何在一般意义上与影响传递的技术系统进行互动,比如一个观念或思想如何成为集体力量或社会思想。媒介学的这一研究方法,实际上把传统的内容和观念研究从单纯的符号学、语义学研究扩展到了实践层面,实现了媒介形式与内容的历时性同步。[47]

从媒介学的角度来看,德布雷是在具体的社会实践中理解媒介的作用方式,将媒介视为技术—文化的二元整体。由这一整体性的媒介观出发,将媒介与记忆的关系放置在具体的社会实践中,以动态的过程性视角进行切入,串联起媒介内容与媒介形式之间的互动,及其对记忆机制的形塑。对媒介内容的考察,即话语性维度的分析,主要围绕媒介文本和符号展开,运用语义学和符号学方法,考察媒介文本的话语逻辑、文本的生产过程和记忆消费、文本接受等。物质性维度的分析主要围绕媒介影响社会互动的三个不同层面展开:传播的技术载体、传播活动发生的场所以及传播行为所借助的身体。物质性维度的这三个方面对记忆的形塑主要表现在技术框架对记忆实践的“限制”和“示能”,在具体的研究中,需要考察何种技术形式在何种程度上对记忆实践产生了“限制”或“示能”。

在此,需要强调的是:传播/传递活动是人的能动性和物的能动性的遭遇过程,技术(物质性)和人(话语性)不可偏废,记忆的传递既依赖于物质载体的可能性和可行性,也离不开集体性组织。在实际研究中,应同时将话语性维度和物质性维度纳入考察范围,关注二者之间的互动和作用机制,具体表现为形式对内容的能动性再现和内容对形式的选择性使用。不同媒介形式因技术结构的不同会影响到记忆内容的呈现方式,进而形塑人们对记忆对象的认知。与此同时,记忆主体也会依据记忆对象和文本内容,选择不同的媒介形式进行记忆生产和传播,从而对记忆实践产生影响。将媒介对记忆的作用机制放置于具体的传播实践中进行考察,不仅可以从方法层面来理解媒介,还可以在实践中将人与技术同时纳入分析框架中,实现媒介形式与内容的历时性同步。

结语

尽管媒介记忆研究业已成为一个具有传播学面向的交叉研究领域,但其研究范围的驳杂和宽泛也导致媒介记忆研究的理论旨趣分散,缺乏兼具学科视角和解释力的理论分析框架。本文尝试对当前媒介记忆研究的学术脉络进行考察,并从传播学视角分析其中存在的不足,在此基础上探寻媒介记忆理论的新取径。

本文指出,媒介记忆研究将媒介与记忆的关系问题纳入新闻传播学的讨论中,正是这样一种学科化的尝试,让记忆研究得以在传播学和媒介研究的进路中开启新的征程。虽然媒介记忆研究越来越受关注,但在大量的经驗性研究之下,其基础理论建构的欠缺也必须引起重视。因此,本文尝试回归传播学视角,从媒介理论出发,厘清核心概念,探讨媒介记忆研究的理论路径。具体可以概括为以下几点。

第一,明确媒介记忆研究的对象和范围。本文借助媒介学的研究方法,将媒介视为一个具有中介作用的位置和功能,而非一个既定的概念指称。正如黄旦所言,媒介的重要性就是“搭桥”,媒介是处在中介位置的调节机构,联结位于传播活动两端的事物,促发两者发生关系,创造新的关系。[48]因此,所有在传播过程中发挥了中介功能的媒介物或行为都可以被视为媒介,与之相关的记忆问题也都可以被纳入媒介记忆的研究范围中。这样一来,媒介记忆研究既可以包括媒体记忆,也可以涵盖其他形式的媒介与记忆实践。

第二,从媒介学的研究方法出发,摒弃传统的二元性,将媒介内容与媒介形式对记忆机制的影响同时纳入考察中。在媒介学中,媒介是具备中介功能和位置的集合,具有技术层面和文化层面的双重性质,是技术—文化的二元整体。媒介记忆研究应放置于具体的传播实践中,从动态的过程性视角切入,兼顾媒介内容和媒介形式两个方面,既要从话语性维度考察媒介内容生产与记忆的关系,也要关注媒介形式对记忆的影响,同时还要将二者之间的互动过程及其对记忆实践的影响作为研究重点。

第三,基于互动取向的物质性概念来理解媒介形式作用于记忆实践的具体方式。将媒介的物质性置于人的社会实践中,既考察媒介物对人的形塑,也关注人对物的阐释性实践。在此基础上,本文借助有关媒介物质性对传播活动影响的讨论,将媒介形式对记忆实践的作用方式具象化为三个不同的层面:对象、场所和身体。由此,尝试建立了媒介形式作用于记忆实践的具体路径。

本文尝试从传播学视角构建一套理论分析框架,以准确把握媒介与记忆的关系,推进相关问题的研究。本文作为一个理论性的探索,希望能够为媒介记忆研究开辟不同于以往经验性研究的道路。当然,对于应该如何把握具体的记忆现象等问题,还需要进一步展开深入研究,以提出更多具有启发性的概念和观点。

参考文献:

[1] Barbie Zelizer. Why Memory's Work on Journalism does not Reflect Journalism's Work on Memory[J]. Memory Studies,2008, 1(1):79-87.

[2] Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt. Journalism's Memory Work[M]//Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt.Journalism and Memory. London: Palgrave Macmillan, 2014: 1-14.

[3] Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies[J]. History and Theory, 2002, 41(2): 179-197.

[4] 周海燕. 媒介与集体记忆研究:检讨与反思[J]. 新闻与传播研究,2014(9):39-50,126-127.

[5] Neiger M, Meyers O, Zandberg E. On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age[M]. London: Palgrave Macmillan, 2011: 1-2.

[6] Matthews D. Media Memories: The First Cable/VCR Generation Recalls Their Childhood and Adolescent Media Viewing[J].Mass Communication and Society,2003,6(3):219-241.

[7] Bourdon J. Some Sense of Time: Remembering Television[J]. History &Memory, 2003, 15(2): 5-35.

[8] Volkmer E. News in Public Memory: An International Study of Media Memories across Generations[M]. New York: Peter Lang Publishing, 2006: 1-10.

[9] 吴世文,杨国斌. 追忆消逝的网站:互联网记忆,媒介传记与网站历史[J]. 国际新闻界,2018(4):6-31.

[10] 刘于思. 从“记忆的技术”到“技术的记忆”:技术怀旧的文化实践、情感方式与关系进路[J]. 南京社会科学,2018(5):121-127,135.

[11] 吴世文,何羽潇. 媒介、情感与社交关系:网友的QQ记忆与技术怀旧[J]. 现代传播,2021(9):144-150.

[12] 王润. 媒介与怀旧:媒介记忆研究的新方向与实践进路[J]. 新闻与写作,2022(2):25-35.

[13] 郭恩强. 多元阐释的“话语社群”:《大公报》与当代中国新闻界集体记忆——以2002年《大公报》百年纪念活动为讨论中心[J]. 新闻大学,2014(3):18-25.

[14] 郭恩强. 报人之死:张季鸾逝世的遗体政治与集体记忆[J]. 国际新闻界,2015(12):67-88.

[15] 白红义. 新闻权威、职业偶像与集体记忆的建构:报人江艺平退休的纪念话语研究[J]. 国际新闻界,2014(6):46-60.

[16] 李红涛.“点燃理想的日子”——新闻界怀旧中的“黄金时代”神话[J]. 国际新闻界,2016(5):6-30.

[17] 李红涛,黄顺铭. 新闻生产即记忆实践——媒体记忆领域的边界与批判性议题[J]. 新闻记者,2015(7):36-45.

[18] 邵鹏. 媒介记忆与历史记忆协同互动的新路径[J]. 新闻大学,2012(5):12-15.

[19] 黄月琴,王文岳. 抵抗与创伤:抗日战争历史的媒介记忆偏向[J]. 当代传播,2016(3):63-65.

[20] 熊秋良. 论大众传媒对历史记忆的表达——以建国后孙中山“逢十”诞辰纪念活动为考察对象[J]. 江苏社会科学,2016(6):15-220.

[21] 陈呈,何志武. 修复与想象:《南京日报》里的“民国镜像”(2000—2019)[J]. 新闻大学,2022(3):45-60,118-119.

[22] 夏春祥. 在传播的迷雾中:二二八事件的媒体印象与社会记忆[M]. 台北:韦伯文化国际出版有限公司,2007:115-164.

[23] 周海燕. 吴满有:从记忆到遗忘——《解放日报》首个“典型报道”的新闻生产与社会记忆建构[J]. 江苏社会科学,2012(3):236-240.

[24] Reading A. Seeing Red: a Political Economy of Digital Memory[J]. Media, Culture & Society, 2014, 36(6): 748-760.

[25] 维克托·迈尔-舍恩伯格. 删除:大数据取舍之道[M]. 袁杰,译. 杭州:浙江人民出版社,2013:117-159.

[26] 邵鹏. 媒介失忆:数字技术光环下的“信息黑洞”——“短命”的网络脚注触发的警报[J]. 新闻记者,2009(1):77-80.

[27] 吴世文,贺一飞.睹“数”思人:数字时代的记忆与“记忆数据”[J]. 新闻与写作,2022(2):16-24.

[28] Andrew Hoskins.Anachronisms of Media, Anachronisms of Memory: From Collective Memory to a New Memory Ecology[M]//Motti Neiger,Motti Neiger,Eyal Zandberg.On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age.London: Palgrave Macmillan, 2011: 278-288.

[29] 胡百精. 互联网与集体记忆构建[J]. 中国高校社会科学,2014(3):98-106,159.

[30] Foster M. Online and Plugged In: Public History and Historians in the Digital Age[J]. Public History Review, 2014, 21(1): 1-19.

[31] 李红涛,杨蕊馨. 把个人带回来:数字媒介、社会实践与记忆研究的想象力[J]. 新闻与写作,2022(2):5-15.

[32] 王润.“记忆的微光”:“恢复高考”的自传式书写与新媒介记忆研究[J]. 新闻记者,2019(9):12-22.

[33] 江素珍. 媒介记忆框架与个体记憶叙事——凤凰卫视知青主题纪录片考察[J]. 当代青年研究,2019(2):98-103.

[34] 邵鹏,王晟. 融合与博弈:社交媒体中“长津湖战役”的记忆演化研究[J]. 新闻与写作,2022(2):36-47.

[35] 龚新琼. 新闻与记忆:回归媒体记忆研究的核心议题[J]. 新闻界,2017(11):10-16,24.

[36] 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介:论人的延伸[M]. 何道宽,译. 北京:商务印书馆,2000:16-34.

[37] 郭小安,赵海明. 媒介的演替与人的“主体性”递归:基特勒的媒介本体论思想及审思[J]. 国际新闻界,2021(6):38-54.

[38] 雷吉斯·德布雷. 普通媒介学教程[M]. 陈卫星,王杨,译. 北京:清华大学出版社,2014:4.

[39] 雷吉斯·德布雷.媒介学引论[M]. 刘文玲,陈卫星,译. 北京:中国传媒大学出版社,2014:129.

[40] Asp K. Mediatization: Rethinking the Question of Media Power. In Mediatization of Communication (Handbooks of Communication Science)[M]. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014: 349-373.

[41] 戴宇辰. 媒介化研究:一种新的传播研究范式[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2018(2):147-156.

[42] 戴宇辰. 走向媒介中心的社会本体论?——对欧洲“媒介化学派”的一个批判性考察[J]. 新闻与传播研究,2016(5):47-57,127.

[43] 刘鹏. 现代性的本体论审视——拉图尔“非现代性”哲学的理论架构[J]. 南京社会科学,2014(6):44-50.

[44] 胡翼青,张婧妍.“媒介世”:物质性语境下传播理论研究的演进[J]. 编辑之友,2022(4):128-140.

[45] 戴宇辰. 媒介化研究的“中间道路”:物质性路径与传播型构[J]. 南京社会科学,2021(7):104-112,121.

[46] 戴宇辰. 传播研究的“物质性”取径:对若干核心议题的澄清[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2021(5):142-152,171.

[47] 陈卫星. 媒介域的方法论意义[J]. 国际新闻界,2018(2):8-14.

[48] 黄旦. 理解媒介的威力——重识媒介与历史[J]. 探索与争鸣,2022(1):142-148,180.

Beginning again from Mediology: A Theoretical Approach to Media Memory Research

CHEN Cheng, HE Zhi-Wu(School of Journalism and Information Communication, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430000, China)

Abstract: The study of media memory has become a cross-disciplinary field with the involvement of communication studies. However, the diverse and broad scopes of its research also lead to the dispersion of the theoretical purpose of media memory research, and the lack of an analytical framework with both communication perspective and theoretical interpretation. Based on the research method of mediology, this paper regards the media as a unity of technology and culture, and the traditional duality is abandoned. The influence of media content and media form on the memory mechanism is included in the analysis framework. At the same time, the effect of media form on memory mechanism is understood through the concept of materiality based on interaction orientation, which further complements and improves the specific way of media form acting on memory practice.

Key words: media memory; materiality; discursiveness; media research

作者信息:陳呈(1989— ),女,安徽滁州人,华中科技大学新闻与信息传播学院博士研究生,主要研究方向:媒介记忆、集体记忆;何志武(1964— ),男,湖北钟祥人,华中科技大学新闻与信息传播学院教授、博士生导师,主要研究方向:政治传播、社会治理与公共传播。