中国国家博物馆馆藏鹿纹玉器赏析

摘要:鹿是古人心中的一种瑞兽,有祥瑞之兆,因此在中国古代玉器中,鹿的图案跟造型有很多,可谓丰富多彩、千姿百态。它们典雅可爱,或卧,或立,或奔跑于山林绿野之中,也有漫步于林间树下的,可谓精美生动。在悠远的历史长河里,鹿的形象及其吉祥寓意变得越来越丰富,特别是在唐宋之后,古人借鹿与禄谐音,以象征官运亨通、福禄常在,所用之处更加广泛。文章通过对鹿纹玉饰图案、造型进行研究和探讨,旨在让更多人了解鹿纹玉器的用途,并从其图案、造型中分析鹿的种类及其在我国的驯养史。

关键词:中国国家博物馆;鹿纹玉器;吉祥寓意

早在商代,鹿纹就出现于玉雕作品中,商周时期玉雕的鹿纹多以剪影式片雕的形式出现。进入战汉时期,随着生产工具和琢刻技法的改变,开始出现飞奔的圆雕玉鹿,显示出其健跑善跃的形态。到了唐宋时期,玉雕艺术开始面向自然、取材生活,出现了很多比例协调、形态优美、呈俯卧状的玉鹿。金元时期,受游牧民族文化的影响,玉鹿雕刻粗放,多辅以芝草,与树木相互掩映,具有强烈的北国情调。明清时期,玉雕作品逐渐世俗化,鹿纹通常采用写实手法,比例结构适中,常与寿星、蝙蝠、瑞草等吉祥图案同时出现,突出人们所向往的福禄吉祥之意。

中国国家博物馆所藏鹿纹玉器以唐宋以后作品为多,主要器型有圆雕饰件、带饰、炉顶、帽顶等。本文按器型分类,对其样式、用途进行介绍。

一、鹿纹玉饰件

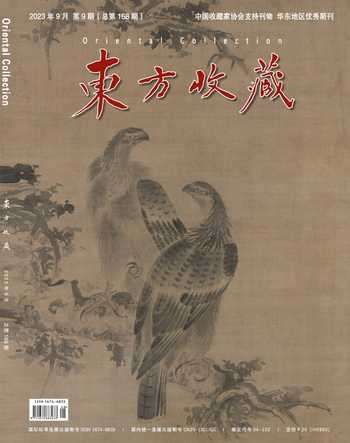

唐代玉鹿饰件(图1),长4.5、高2.9厘米。整体呈俯卧状,昂首,短粗双角形似灵芝立于头顶,口衔灵芝,四肢卧于身下。其背部有一貫通腹部的长方形穿孔,多为带饰上系挂之用。

唐至北宋玉鹿饰件(图2),长5.8、宽2.9厘米。呈俯卧回首状,形似如意的鹿角立于头顶,杏核眼雕出眼球,四肢卧于身下,四肢关节处雕出细小阴刻线以示皮毛。此玉鹿背面有四对牛鼻穿孔,应为缝缀之用。

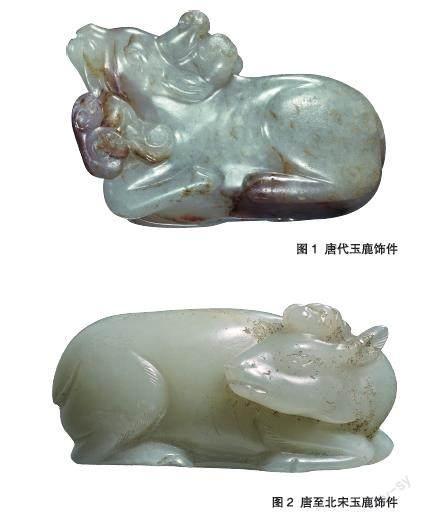

唐代嵌玉鹿铜带扣(图3),长7.5、宽4.1厘米。呈俯卧状,头前伸,长波浪形鹿角从头顶伸出,杏核眼,四肢卧于身下,四肢关节处雕出细小阴刻线以示皮毛,小短尾贴于臀后。整体镶嵌于铜质带扣上。

唐宋时期,圆雕鹿纹玉器开始增多,玉鹿多呈俯卧昂首状,或俯卧回首状。玉鹿颈部弧度自然,神态气韵生动。鹿角通常分为两种:一种顶在头顶,形似灵芝,这种造型的鹿通常被称为“肿骨鹿”;另一种为波浪状,从脑后伸出。这一时期,玉鹿面部神态写实,雕出眼睑,着重刻画腮部肌肉。其体态丰满、肌肉感强,四肢通常卧于体下,四肢边缘雕细小阴刻线以示皮毛。从背部至底部,通常贯穿一长方形或圆形通天孔。此类圆雕鹿纹饰件,除背部多有通天孔外,有的在器物背部还有牛鼻穿孔,多为缝缀或系挂在带饰、带扣上。

二、鹿纹玉带饰

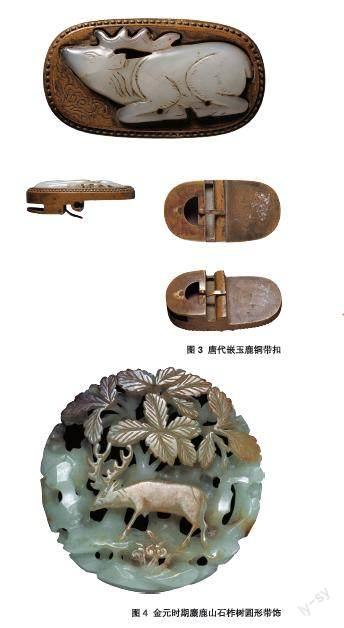

金元时期麋鹿山石柞树圆形带饰(图4),高5.9厘米。此器为多层镂雕秋山情景式玉雕作品,利用玉料皮色表现鹿、山石、柞树和灵芝,鹿为侧面形象。玉鹿头顶波浪式角,管形耳,方眼眶内饰三角眼。其身材匀称,颈部、臀部、脊背都有细小阴刻线,四肢细瘦,与身体用深刀有所区分。此器背面抛光,打磨光滑,可能是镶嵌在铜扣上作为带具装饰。

金元时期镂雕双鹿山石柞树玉带饰(图5),宽3.9、高6.6厘米。此器为一对,属秋山情景式作品,雕山石和柞树,以及一对遥遥相望的玉鹿。两只玉鹿均为菱形眼,双耳贴于脑后,身体浑圆丰满,四肢细瘦,与身体用重刀明显区分。而其与圆雕玉鹿不同,仅雕侧面形象。整器呈梯形,边缘锯齿状,侧面有横向矩形孔,可供带具穿过。

金元时期镂雕双鹿柞树灵芝玉提携(图6),长8.8、高5.5厘米。此器为长方形带饰,带有出廓如意绦环,也称提携,此种带具在辽金元时期较为常见。其分别雕有昂首、回首觅食的两只无角幼鹿,均为菱形眼,三角耳立于头顶,四肢纤细,与身体用粗斜阴刻线明显区分。此器背面四角有牛鼻穿孔,用于与革带相连。

明代双鹿纹带板(图7),长7、高4.5厘米。其为长方形,应为一整套带板中的排方。其中,雕有两只奔跑跳跃的侧面小鹿,菱形眼,双耳伸于脑后,灵芝形角立于头顶,并与如意云纹相连。鹿身背部、腹部、腿部用细小阴刻线以示皮毛,四肢纤细,雕出蹄足。

从辽金元时期至明代,古人服饰上用玉甚多,尤其在玉带饰上应用广泛,而在各式带具中,鹿纹为常见题材。辽金元时期秋山题材玉器多取自秋天山林景象,动物造型颇多,常与瑞草、灵芝共同出现,其中奔跑或跳跃的小鹿常作为主题纹饰,并被沿用至明代玉带板中。玉鹿多为三角形头、菱形眼、灵芝形角或波浪式角,身体多体肥肌丰,四肢见棱见角。靠近带板内侧不进行打磨,颈部、四肢与身体常用深刀隔开。特别是在辽金时期,玉鹿身体与四肢比例严重失调,不注重足部的雕刻。到了明代,才开始雕出玉鹿的蹄足。

在辽金元时期秋山题材情景式玉雕作品中,常利用玉料皮色进行巧作,使整体画面色彩斑斓、动植物错落有致,尤其常把巧色工艺用在突出山林柞树、动物身体等主题图案上。以往我们认为这些颜色是利用玉料本身皮色做巧雕,但近年来,谷娴子等学者在对上海博物馆馆藏春水秋山巧色题材作品进行科技检测研究后发现,其巧色部分推测为人工制色,推断制色成分可能与蜂蜡有关,但并不排除用此种方式在玉料原皮色上利用制色技术进行加强制色[1]。

在古代,这些玉器应用在服饰上,作为上流社会的标志物,特别是前面提到的辽金元时期秋山情景式玉器,多为皇室贵族以及士大夫阶层使用。辽金时期贵族用玉制度严格,基本沿袭唐代服饰制度,“在式朝官,皆以绫为袍,五品以上服金玉带,取其文彩华饰,以奉上也。”[2]元明时期,玉器逐渐世俗化,但在玉带饰、服饰使用方面仍有着严格的等级规定。

三、鹿纹玉帽顶、炉顶

金元时期鹿纹玉帽顶(图8),宽4.2、高3.9厘米。此器为秋山情景式玉雕作品,雕刻六只神态各异的玉鹿在秋天金黄色柞树林里、山石上活动的景象。该玉鹿为“肿骨鹿”或无角鹿,阴刻线雕菱形眼、管形耳。玉鹿体态健硕、胸肌丰满,颈部与前肢有一深刀作区分。其四肢纤细,内侧不做过多打磨。山石饰有若干不规则孔洞,孔洞呈多方向打孔。柞树树叶平展,阴刻线饰叶脉。

金元时期鹿纹玉帽顶(图9),宽6、高6.5厘米,此器为秋山情景式玉雕作品。玉鹿灵芝形双角从脑后伸出,阴刻线雕菱形眼,口微张,身体圆滚,四肢纤细,雕出蹄足。利用玉料皮色雕出松树、山石,鹿在山石树林间奔跑跳跃。器底有两对牛鼻穿孔,可供穿系。

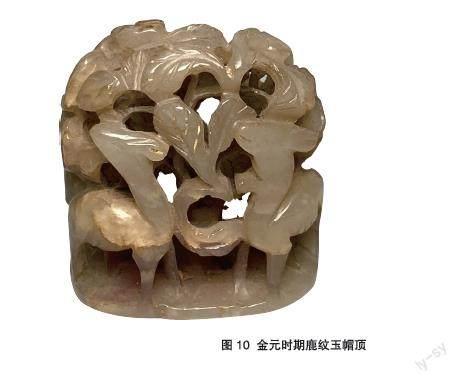

金元时期鹿纹玉帽顶(图10),高4、宽4厘米。此器为情景式玉雕作品,雕一对昂首玉鹿,均为无角幼鹿,菱形眼,口微张,脖颈和身躯用重刀区分开,四肢、腹部用阴刻线以示皮毛。整器呈现出幼鹿在山石柞树中嬉戏的场景。

在金元时期,此类帽顶或炉顶上的鹿纹题材较多,鹿角多为灵芝角或无角,眼睛为菱形眼,口微张或紧闭,耳朵多为管形。玉鹿体肥圆润,四肢纤细见棱见角,内侧不过多打磨,颈部用重刀与躯体区分开。常伴有山石、柞树、灵芝等吉祥寓意元素。

对于这类器物的用途,笔者认为要根据其所处年代、造型进行具体分析。这类整体为不规则半球体、通体镂空或浮雕、底部平整或内凹并带有穿孔的器物,学者们通常称作炉顶或帽顶。这类器物在宋代开始出现,当时金石学兴起,带动了全社会的研古、求古之风。宫廷内外上行下效,三代古铜、秦汉石刻之属逐渐被学者视如珍宝。以吕大临的《考古图》、王黼的《宣和博古图录》等著述为代表,上至皇族贵戚,下至士礼之家,均以集藏古物为尚,因而赏玩古鼎、古鬲、古盉、古尊等便成为上层阶级的家居日常。

许多的三代古铜器都是敞口没有盖的,因而古人在陈设赏玩的同时,便给赏器加配底座和木盖,并在木盖之上再装置玲珑玉钮,使得整器古朴雅致。此时期这类半球体器物,应为这类仿古器物的器顶。

到元代,蒙古人秋冬戴羊毛毡或裘皮暖帽,夏天戴的则是一种以棕、藤、竹为骨的纱帽,这种纱帽是一种斗笠形帽,有大檐,适合在野外活动,可以遮阳防雨,形状圆而浅,犹如铙钹,故称“钹笠帽”。惯于原野活动的蒙古人把它带入上流社会,王公贵族也以戴大帽為常,而以各式精美的帽顶作为身份的象征、富贵的炫耀。这一时期,此类器物的图案多为双螭虎灵芝、山水人物、枫林群鹿、孔雀牡丹,以及荷莲鸳鸯、荷莲鹭鸶等,尺寸适中。器底多有牛鼻穿孔等,适合缝缀,应为帽顶。

明代改革元俗,采用唐代以来的衣着,恢复汉族服饰制度,但是部分胡风被保留下来,许多王公贵族燕居时仍着蒙元式样袍服、戴“钹笠帽”。到了嘉靖朝之后,大帽才逐渐不再使用,帽顶也随之逐渐消失。明人沈德符《万历野获编》卷二十六记载:“今又珍玉帽顶,其大有至三寸,高有至四寸者,价比三十年前加十倍,以其可作鼎彝盖上嵌饰也。”[3]从中可以看出,元代以及明初制作的许多金玉宝石帽顶,或是被当作珍宝珍藏,或是被改作他用,而大部分玉帽顶则被用作焚香的鼎炉之盖钮,因此常被称为炉顶。

四、总结

从历代鹿纹玉器来看,特别是唐宋以后开始出现的比例适当兼具写实性的作品,玉鹿多为灵芝角、如意角、波浪式角,或为无角幼鹿,嘴多闭口或微张,身体浑圆,四肢纤细,或卧,或立,或呈奔跑状。从玉鹿造型和常见年代来看,鹿纹玉器中的鹿应为中国麋鹿,从春秋战国至清代,古人对麋鹿的记述不绝于书。它不仅是先人狩猎的对象,也是宗教仪式中的重要祭物。《孟子》中记述:“孟子见梁惠王,王立于沼上,顾鸿雁麋鹿曰:‘贤者亦乐此乎。’”[4]这证明至少在周代,皇家园囿中已有驯养麋鹿。汉代之后,野生麋鹿数量日益减少。元朝建立以后,善骑射的皇族把野生麋鹿从黄海滩涂捕运到大都(北京),供皇族子孙们骑马射杀。从金元时期秋山题材情景式玉器中常用鹿纹作为装饰的情况来看,也可以说明其所刻画的鹿种为此时皇家经常圈养的中国麋鹿。

从用途上看,鹿纹玉器常出现在带饰、炉顶、帽顶等装饰性物件上,多与灵芝、山石、祥云等吉祥图案共同出现,体现出中国玉器自唐宋以来“图必有意,意必吉祥”的传统特征。

参考文献:

[1] 谷娴子,熊樱菲,龚玉武等.上海博物馆馆藏俏色“春水”“秋山”玉饰的材质、皮色及年代研究[J].文物保护与考古科学,2017,29(04):9-18.

[2][宋]王溥.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[3][明]沈德符.万历野获编·卷二十六[M].北京:北京燕山出版社,1998.

[4][战国]孟轲.孟子·卷一[M].杭州:浙江古籍出版社,2011.

作者简介:

毕海(1983—),男,汉族,北京人。大学本科,文博馆员,研究方向:玉器鉴定。