《三国史记》的女性书写及文化意涵

王欣媛

摘 要 《三国史记》为高丽王朝金富轼修撰的朝鲜半岛第一部官修正史,在东北亚古代史研究中占据重要的地位。其编纂虽受中国正史体例的影响,但书中未设后妃、列女传记,女性记事多附于男性记事。按照女性的活动场域,其家庭领域形象为母亲、妻子、女儿,社会公共领域形象为女王、女性巫者、参与政治活动的女性等。金富轼对于女性形象的选取塑造,是在儒家思想的框架之内建构,围绕着男性叙事展开,在女子为祸书写意识的指导下,强调女性家庭领域内的作用,对社会领域内的女性活动仅为客观陈述,由此建构起男权社会主导下的性别文化制度。

关键词 《三国史记》 金富轼 女性 性别文化

《三国史记》作为朝鲜半岛第一部官修正史,是研究东北亚历史的重要史籍。在人类历史的长河中,女性是创造历史的鲜活主体,但所谓“国之大事,在祀与戎”(P162),正史关注的是祭祀与征伐等国之大事,女性仍被边缘化。整合《三国史记》中的女性编纂情况,透过寥若晨星的女性形象,明确史家对于史籍中女性形象塑造的目的及其意图建构的女性书写文化意涵。

一、金富轼及《三国史记》的女性编撰

金富轼(1075-1151)为高丽王朝中期著名的政治家、军事家和史学家,本籍庆州,字立之,号雷川,谥号文烈。金富轼出生在开京的官僚家庭,其父祖皆在高丽朝为官,其父金觐曾任国子祭酒、左谏议大夫、礼部侍郎等职,家学十分渊博。肃宗元年(1096)金富轼科举及第,步入仕途,后擢直翰林,掌文翰二十余年,为官期间三次出使宋朝。《高丽史》记载其:“为人丰貌体硕,面黑目露,以文章名世。”(P3029)“在高丽时代,史籍交流的内容日益丰富,《史记》《汉书》《晋书》《资治通鉴》等中国史籍陆续东传,受到高丽君臣的欢迎。”金富轼作为当时以“文章名世”的学者,饱读中国史籍,其接受的是正统的儒家思想教育。仁宗二十三年(1145)金富轼奉高丽仁宗之命编撰《三国史记》,是官方诏令编撰的国家正史。

《三国史记》是一部依国别而成的纪传体断代史,主要记述了新罗(前57-935)、高句丽(前37-668)、百济(前18-660)三个政权,近十个世纪的历史。全书共五十卷,其中本紀二十八卷,包括新罗本纪十二卷、高句丽本纪十卷、百济本纪六卷;年表三卷;志九卷;列传十卷。由此本纪、表、志、列传构成一部典型的纪传体编纂体例的史籍。中原王朝著史传统由来已久,由《史记》《汉书》确立的以本纪为纲、以列传、表、志为辅的撰述模式为后代史家所沿袭。《三国史记》在编纂体例上深受中国正史的影响,对此学界已有诸多论述。

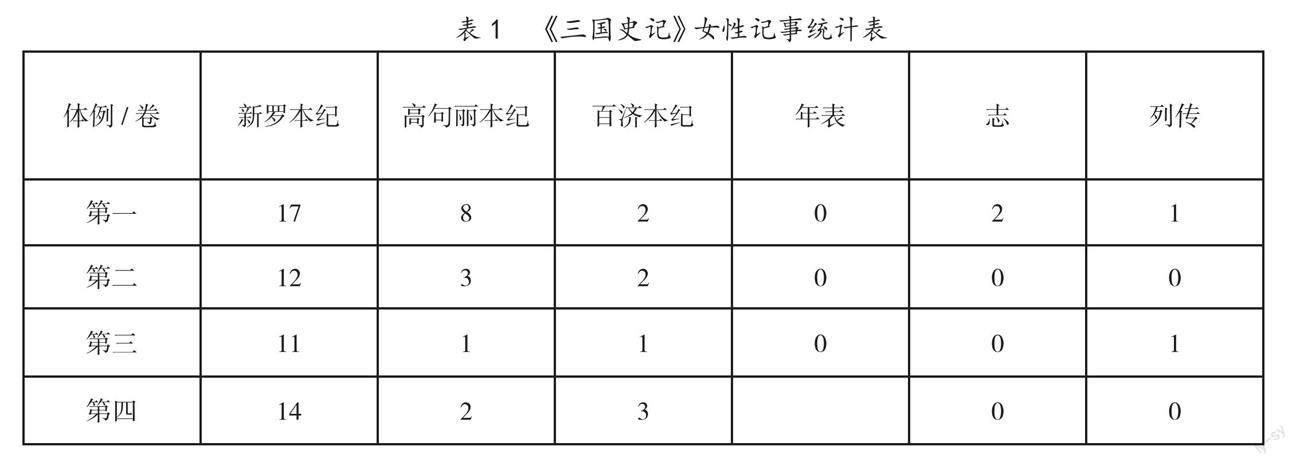

整合中国24部正史中的女性编纂,关于王室女性,有14部设立《后妃传》,6部设立《皇后传》,1部设立《嫔妃传》,1部设立《家人传》,《史记》《汉书》则设有后妃相关的《外戚世家》,24部正史中,均有关于王室女性的单独传记;关于平民女性,二十四史中共有12部正史设立《列(烈)女传》。《三国史记》设有列传10卷,涉及52个人物(不包括附传人物),其中新罗41人、高句丽8人、百济2人、未知1人,其并未对不同人物类型进行分类著述,王室女性、平民女性亦未归类设立传记。宋濂在编修《元史》时谈到:“史传之目,冠以后妃,尊也;次以宗室诸王,亲也;次以一代诸臣,善恶之总也;次以叛逆,成败之归也;次以四夷,王化之及也。”(P4675)反映了史家在正史编修时对于人物地位的判定。很明显,《三国史记》对于王室后妃女性的编纂,并未完全遵从这一著史原则,而列传中的女性则多数附于男性记事之中。整合《三国史记》对于女性编纂的总体概况,统计见表1。

根据上述表格,《三国史记·新罗本纪》有127处女性记事,远超出其他部分。《三国史记》确立的是以新罗为中心的正统观,体现了详新罗而略高句丽、百济的特点。这种书写意识在女性的记事方面依然有所体现。《新罗本纪》共涉及到127处女性记事,其中包括了善德王、真德王、真圣王三位女王;在传国的56代国君中,以王系为主导,记录了国君的母系、妃系情况,并且多数以“祗摩尼师今,婆娑王嫡子。母史省夫人,妃金氏爱礼夫人,葛文王摩帝之女也”(P105),这样的形式记录。这类女性记事只是单纯记录了女性的姓氏、封号、出身等基本信息,而无相关生平记事。且新罗上代王室普遍实行近亲婚,新王与前王不仅有血缘关系,同时也存在姻亲关系。这便导致了一些女性身份的迭代,存在既作为妃族又作为母系被记录的女性,需要对其身份进行甄别。据笔者统计,作为单纯记录为国君母系、妃系的女性共有79人,占《新罗本纪》女性记事的62%。这类女性记事对于探析金富轼女性书写意识的史料价值相对有限。而《高句丽本纪》《百济本纪》无国君母系、妃系的完整记录,因而女性记事大为减少。《志》部分出现的女性记事,主要为女性宫中担任职官的记述,不是针对女性个人活动记录。《三国史记》总共有八卷列传,其中前三卷为金庾信传,共出现13名女性,其中只有孝女知恩和薛氏女是以其名立传。

总体来看,《三国史记》的女性记事较为零散,缺少独立的女性后妃列传,女性记事多附属于男性之下。女性记事虽零散、有限,但却承载着金富轼知识传播、封建教化、国家意识形态塑造等职责。整合碎片化的女性记事,按照其身份属性与活动场域进行归类,分为家庭领域与公共领域的女性形象,通过分类考察文本书写背后的文化意涵。

二、家庭领域的女性形象及“女主内”的角色规范

传统观念认为,公共领域是男性活动的场域,而私人领域主要是家庭领域则是女性活动的场域。《三国史记》中对于家庭领域内的女性记事着墨相对最多,形象最为立体丰满。根据角色划分,家庭领域的女性身份分为母亲、妻子以及女儿。金富轼通过对不同类型家庭女性的身份塑造,建构了儒家思想框架下“女主内”的性别文化,通过女性个案达到对女性行为的规范。

(一)母亲形象

整合《三国史记》中的母亲形象叙事如下:初,其国王,娶女国王女为妻,有娠七年,乃生大卵。(P101)

母朴氏,葛文王奈音之女。尝夜行,星光入口,因有娠。载诞之夕,异香满室。(P116)

(柳花)为日所照,引身避之,日影又逐而炤之,因而有孕,生一卵,大如五升许。(P246)

万明亦以辛丑之夜,梦见童子衣金甲,乘云入堂中,寻而有娠,二十月而生庾信。(P554)

父昔谛奈麻,其母梦人有角,而妊身及生。(P594)

上述母亲叙事中,女性通过卵生,感日光或星光而孕、梦而有孕等不同形式,诞育国家始祖、君王或者国家政权重要人物。这类女性未与男性交合,属于女性无性生殖的感生神话。感生神话的感生之物包括太阳、日光、龙、鸟卵、月亮紫气等,这些感生之物实际上都是上天的象征符号。感生神话下的女性叙事,更多地体现出母亲感天而生子“天人合一”的观念,正如《史记》所言:“诗言契生于卵、后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。”(P390)《三国史记》记录了感生神话下的母亲叙事,其目的在于凸显男性始祖降生的伟大,女性作为母亲被歌颂,但母性与女性是割裂的,是将女性附着在男性叙事之下的书写,其目的不是凸显女性的单独类叙事。同样在《三国史记·新罗本纪》中有多处女性生育记录,诸如:“牛头州大杨管郡黄知奈麻妻,一产二男二女,赐租一百石”(P218)。女性因为生育多子被国家奖励而被记录,女性身份属性是作为生育的工具而得到表扬,其宣扬的是女性在家庭中的巨大作用。无论是王室后宫女性有无子嗣,或是平民女性的奇异生育、多子生育,《三国史记》中的母亲形象是一致的,均在弘扬女性在家庭中的生育作用。

(二)妻子形象

《三国史记》中女性的妻子形象,是女性形象最为鲜活的一部分,妻子的身份分为君王之妻、平民之妻,分别被载于本纪及列传之中。

《新罗本纪》对于新罗王室妃系有较完整的记录,新罗王室实行近亲婚,但后妃具体记事寥寥。新罗始祖的妃子阏英,史载其:“有贤行,能内辅,时人谓之二圣。”(P96)阏英因辅佐君王得利而被尊崇,她以诞生于龙右肋的神话被记录,其宣扬的是妻子对于丈夫的作用与价值。

《高句丽本纪》中有多则关于高句丽王室婚姻的女性记事。第二代王琉璃明王时期,娶鹘川女禾姬与汉家女雉姬为继室,两女争宠不和,雉姬负气而走,琉璃明王伤心而作黄鸟歌。这一事件的表象是高句丽王室贵族多妻制下的争宠,但背后隐含着鹘川多勿国土著民族集团对汉人集团的排挤和打击。高句丽建国之初多妻制度的实质是依靠妻家的势力来拱储王室。《三国志》载:“绝奴部世与王婚,加古雏之号。”(P843)《三国史记》中高句丽的绝奴部被记为椽那部,书中有多例椽那王后的事迹,其中着墨最多的当为于氏。于氏被两封王后、一封王太后,一生伴随故国川王、山上王、东川王三代君主。第十一代王中川王,其王后亦出自于椽那部。但中川王的宠姬贯那夫人,“颜色佳丽,发长九尺,王爱之,将以立为小后”(P279)。在与贯那夫人几番争宠较量之下,椽氏王后获胜。高句丽早期国家是五部联合的政治体,五部之一的绝奴部对政治有着一定的影响力,其与王室联姻,施加政治影响力,因此《三国史记》有多位绝奴部王妃的鲜活记事。但是,公元3世纪末关于高句丽王室后妃的记录便不见载于《三国史记》之中,其原因在于王权增强,王室后妃族对于国家政治、政策影响力的渐趋衰弱。“亘中国婚姻史志全部,自天子至士大夫,其婚姻之缔结,多属政治行为。”(P30)一方面,王室后妃被记录是出于其对政治的影响力,另一方面,金富轼亦在通过案例展现出妻子对于丈夫的政治辅佐力。

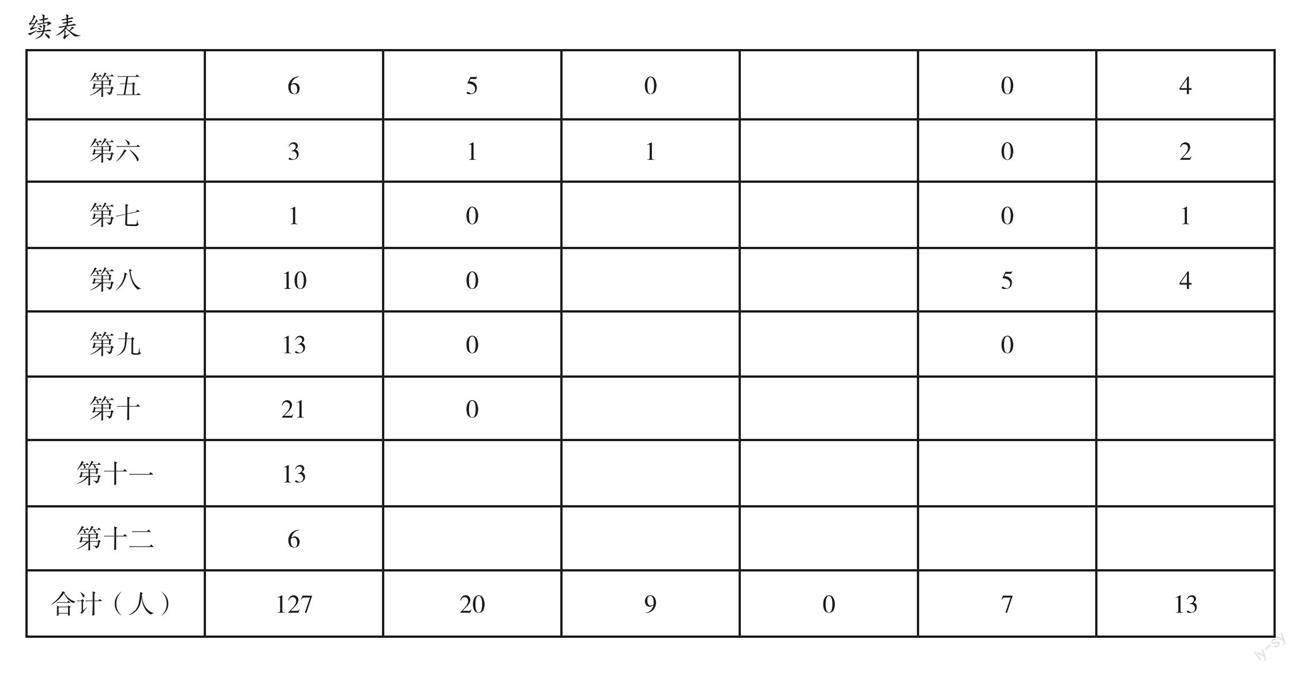

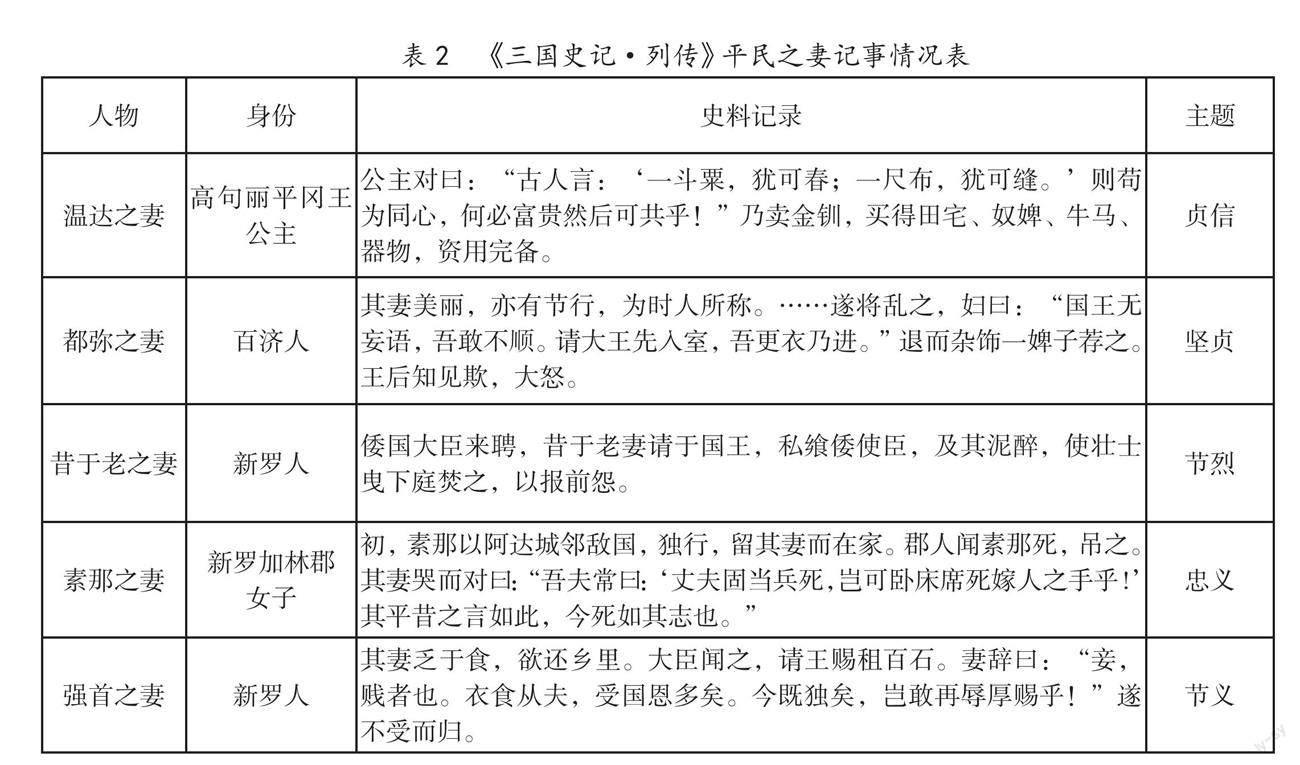

被载于《列传》部分的平民之妻,形象较为立体多样,其书写的主旨围绕着女性的妻子身份职责展开。《列传》部分的平民之妻女性记事情况列表述之。详见表2:

高句丽平冈王(559-590)的公主是唯一一位被载入列传中的公主,其打破门第色彩的婚姻,只因平冈王对其儿时的戏言,“汝常啼聒我耳,长必不得为士大夫妻,当归之愚温达”(P591)。长大后便认为王者无戏言,当信守诺言,从而决定嫁予贫困乞讨的温达,并积极辅助温达建功立业。平冈公主被刻画为不嫌贫爱富,信守诺言,积极辅助夫君事业的贤良内助形象。都弥之妻作为“编户小民”的妻子不屈于百济盖卤王(128-166)的淫威,坚守贞操,后偕同惨遭酷刑的丈夫,逃离出百济。都弥之妻体现出威武不能屈的人格意识,以及坚贞执着的个人品格。昔于老之妻则是替夫报仇型。素那之妻、强首之妻则是遵从于丈夫,坚守节义。这些女性身为人妻,坚持了操守,体现出了对待丈夫坚守忠贞、节烈不二的美好品德。

(三)女儿形象

在《三国史记》的列传中,新罗的孝女知恩和薛氏女是直接以其名立传的。孝女知恩也是列传中唯一被单独立传且留有姓名的女性。孝女知恩一心奉养寡母,至32岁未嫁,甚至愿意卖身为奴,“就富家请卖身为婢,得米十余石。穷日行役于其家,幕则作食归养之”(P617)。为了奉养老母,甘愿舍弃自身,其孝行感人至深。新罗真圣王因其孝行“赐租五百石、家一区,复除征役”,标榜乡里,赐予“孝养坊”的美誉,同时还将此事报于唐朝。

薛氏女“虽寒门单族,而颜色端正,志行修整,见者无不歆艳,而不敢犯”(P617)。其父年迈,苦于承担徭役,薛氏女为了父亲,与沙梁部的嘉实结下了婚约。嘉实代替其父承担徭役,薛氏女坚守信约,忠于贫穷的未婚夫,最后实现了团圆。薛氏女的身份既是孝女,也是忠贞的女子。知恩孝母、薛氏女孝父,她们都遵循着孝与牺牲的准则而被载入史册,突出了女性在家庭中的重要作用。

“性别的文化建构是指,在不同的文化和社会中,性别的概念和行为规范会按照当时当地的习俗被建构起来。”(P2)中国儒学社会形成以后,便形成了一套维系女性名分和两性隔离的社会性别文化。金富轼作为高丽王朝接受正统儒家思想教育的士大夫階层,秉承着传播封建教化的职责,于文字中规范了女性的家庭角色:女性作为母亲生育是被称颂的,围绕着生育的神话记录是为了突出男性的地位;女性作为妻子要忠贞、节烈,对于丈夫当有所助力支持;女性作为女儿要恭顺、孝敬。正所谓“古人既讲女祸,又讲女主内的积极作用,前者代表失序,后者代表有序”(P344)。金富轼对于女性的家庭职责有着明确的书写意识,强调了“女主内”的角色规范。

三、公共领域的女性形象及“女子为祸”的书写意识

于家庭之外,公共领域内的女性身份可分为女王、政治联姻女性以及职业女性等类型。这类女性于历史进程中发挥了重要的作用,但金富轼对于这部分女性的书写,却有着明显的“女子为祸”的书写意识。

(一)女王

新罗历史上存在三位女王,分别为第27代善德王(632-647)、第28代真德王(647-654)以及第51代真圣王(887-897)。金富轼对于女性涉政有着明确的态度,能够清晰反映出其对公共领域内女性活动的态度。善德王执政期间外患不断,其借助与唐朝的藩属关系,吸收佛教与儒学,为朝鲜半岛留下了重要的历史遗产,成为唐罗关系的奠基人。作為新罗第一代女王,善德王对于新罗统一朝鲜半岛有着不可磨灭的历史功绩,然而金富轼却载有“论曰”评论道:

臣闻之,古有女娲氏,非正是天子,佐伏羲理九州耳,至若吕雉武曌,值幼弱之主,临朝称制,史书不得公然称王,但书高皇后吕氏则天皇后武氏者。以天言之,则阳刚而阴柔,以人言之,则男尊而女卑。岂可许姥妪出闺房,断国家之政事乎?新罗扶起女子处之王位,诚乱世之事。国之不亡,幸也。书云:“牝鸡之晨”。易云:“羸豕孚蹢躅”。其可不为之戒哉?(P148)

《诗经·大雅·瞻仰》中记载:“牝鸡无晨,牝鸡之晨,惟家之索。今商王受惟妇言是用”(P122)。这段记述的实质是批判商纣王宠妃妲己导致的亡国。汉代之际“牝鸡”便成了所有干预政治并对政治产生恶劣影响女性的代名词。金富轼受到汉文化的深刻熏陶,认为女性当排除于政治之外,女性干政乃是国家之不幸。而其对真圣王记载道:“潜引少年美丈夫两三人淫乱,仍授其人以要职,委以国政。由是,佞幸肆志,货赂公行,赏罚不公,纪纲坏弛。”(P232)真圣王执政之时,已处于新罗统治末期的乱世之秋,政治社会矛盾纷繁复杂,而金富轼将政治紊乱等完全归结于女王的私生活不检,这种记述忽略了社会背景,是对女性政治作用的蔑视。

(二)政治联姻女性

《三国史记》中记录了政治联姻的女性,这类女性没有留下姓名、年龄、具体事迹,其身份符号仅仅为贡女、献女或和亲女。据《三国史记·百济本纪》记载:“高句丽伐带方,带方请救于我。先是,王娶带方王女宝菓为夫人。故曰:‘带方我舅甥之国,不可不副其请。遂出师救之,高句丽怨。”(P355)史料反映出百济与带方郡的政治联姻关系,以女性作为纽带维系政权之间的政治、军事同盟。联姻是一种政治沟通机制,女性是其中的媒介,通过联姻女性有机地将私人领域嵌入进公共领域。尽管这个过程中的主导权未必在女性手上,但它却必须通过女性这一复合媒介来进行。因此联姻成为政权之间政治交往的重要形式,诸如“倭国王遣使,为子求婚,以阿餐急利女送之”(P119)等记录多见载于史籍。为求强大政权的庇佑,亦有贡女、献女等形式的政治外交。如“元圣王八年(792),秋七月,遣使入唐,献美女金井兰,其女国色身香”(P211)等等。由史料可见,伴随着历史进程,政治联姻之事多有发生,是政权之间或联合或博弈的常用手段,女性在其中发挥着不可忽视的作用,但史籍对其记载寥寥数言,并未突出其身份的重要作用。

(三)职业女性

女性巫者是记录于《三国史记》中的一类特殊女性,其承担着巫术、占卜、宗教祭祀等职能。《说文解字》云:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。……觋,能齐肃事神明也。在男曰觋,在女曰巫。”(P227)巫的本意便指女性巫师,区别于男性巫师的觋。据《三国史记·志》记载:“新罗,始立始祖赫居世庙,四时祭之。以亲妹阿老主祭。”(P455)女性承担着宗教祭祀的职能。在《三国史记》中亦出现多处关于老妪的记录。高句丽建国之初,与扶余矛盾重重,王子无恤将累卵送于扶余。“扶余王闻之,遍问群下。有一老妪对曰:‘累卵者危也,不毁其卵者安也。其意曰:王不知己危,而欲人之来,不如易危以安而自理也。”(P252)老妪身处于君王朝堂之上,说明其身份地位较高,并且能对事件吉凶发展作以占卜预测,身份具备巫者职能。史载高句丽人:“无故地裂,狼狐入城,蚡鼠穴于国门之下。夷俗信妖,迭相敬骇。”(P2024)可见该民族信奉妖异之事,巫者伴于君主左右,遇到妖异之事,其对事件进行解读,同时对君主进行规劝,将灾祸转化为福祉。在理性思维尚不发达、原始灵异信仰占统治地位的中古时代,女性巫者对于国家事务参与较多,对于国家政治的发展起到了重要的作用。

尽管公共领域内存在的女性活动对于社会发展进程的影响不容忽视,但《三国史记》的记载仅是寥寥数言,或是负面评价,更多的笔墨则用于政治事件之中穿插着的女性人物。史载:“孝成王四年(740)秋七月,有一绯衣女人,自隶桥下出,谤朝政,过孝信公门,忽不见。八月,波珍餐永宗谋叛,伏诛。”(P199)绯衣女子诽谤朝政,然后消失不见,是十分奇怪的现象,随之便发生了波珍餐叛乱的事件。而叛乱之前亦有“狐鸣月城宫中,狗咬杀之”“镇星犯轩辕大星”等怪异的自然、天文现象发生。由此可见,奇怪的女性与奇异的自然现象一样预示着政治上的变动,明显融入了阴阳五行思想,正所谓:“灾者,天之谴也;异者,天之威也。……凡灾异之本,尽生于国家之失。”(P54)同样的记事出现在百济温祚王十三年(前6),“春二月,王都老妪化为男。五虎入城。王母薨,年六十一岁”(P343)。“东城王二十三年(501),春正月,王都老妪,化狐而去。”(P387)同年十二月,东城王便遭人刺杀薨逝。由此可见,老妪化男、老妪化狐被附会为不祥的征兆,其带来国家统治阶层的逝世,影响国家政治发展。在百济亡国前的两年之间,有一系列的异象发生,记载多达12处,异象出现的频率极高。包括“众狐入宫”“雌鸡与小雀交”“有女尸浮生草津,长十八尺”“宫中槐树鸣,如人哭声。夜,鬼哭于宫南路”“泗沘河水赤如血色”等等(P387)。正所谓“国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽”(P182)。在各类异象记述中,怪异女尸作为从未出现过的异象,有着不祥气息的导向性,同时带有明确的性别指向性。

由上述分析可見,脱离于家庭领域,公共领域的女性记事有着明显的“女子为祸”的书写意识,怪异的女性同各类自然异象一样,预示着灾难的发生,其以女祸影射社会动荡、政治腐败、王朝衰落等,探究国家政治兴衰。“在中国社会,女祸史观经历了长期的发展,成为华夏文化的重要组成部分。追根溯源,女祸史观根植于华夏社会复杂的男性统治体系之中,其产生和发展都与父权制下男性中心的政治经济制度和男优女劣、男尊女卑的价值息息相关。”作为高丽王朝的士大夫阶层,金富轼深受中国儒家文化的影响,这种女祸思想更是流露于其文字记述中,为了约束、规范女性于家庭领域内恪守职责,从而塑造了女性在公共领域内为“乱”、为“祸”、为“患”的一系列形象。

综上所述,《三国史记》未有专门的女性传记,女性记事零散且篇幅有限。但金富轼作为高丽士大夫阶层,本着“文以载道”的著史原则,在“女子为祸”思想的贯彻下,建构其性别文化,书中女性形象的选取有着明确的文化意涵,通过对女性形象的选取塑造,将女性的活动场域规范在家庭之内,倡导女性依附、辅助男性,提倡女性的家庭作用,从而形成男女内外有别、男尊女卑的性别文化。《三国史记》的女性书写是金富轼在儒家思想的指导之下建构完成,其女性文化意涵折射出东亚文化圈内中华文化对朝鲜半岛文化的浸润。

(责编:王晶晶)

The Female Writing and Cultural Implication of History of The Three Kingdoms

Wang Xinyuan

Abstract History of The Three Kingdoms is the first official history of the Korean Peninsula written by Kim Fushi of the Goryeo Dynasty, which plays an important role in the study of ancient history in Northeast Asia. Although its compilation was influenced by the style of Chinese official history, there were no biographies of concubines and women in the book, and women's records were mostly attached to men's records. According to the field of women's activities, their images in the family sphere are mothers, wives and daughters, and in the public sphere of society, they are queens, witches and women participating in political activities. Kim Fushi's selection and shaping of female images is carried out around male narration. Under the guidance of women's writing consciousness, he emphasizes the role of women in the family field and only objectively states women's activities in the social field, thus establishing the gender cultural system under the dominance of the male society.

Key words History of The Three Kingdoms Kim Fushi Women Gender culture