明清《安庆府志》中两晋南朝安庆地区太守考补

李正君 吴海波

摘 要 两晋南朝时期,安庆地区设庐江郡和晋熙郡进行管辖,南陈时还短暂设置过大雷郡和枞阳郡。明清时期五种《安庆府志》所记两晋南朝安庆地区郡守职任,较为系统完整地展现了这一时期安庆地区的郡守职官的面貌,但其中仍多讹误和疏漏。通过考证,还原彼时庐江郡和晋熙郡太守的人员,进一步确定其任职的时间,对于考辨相关史实,挖掘和利用地方历史文化资源,具有重要意义。

关键词 《安庆府志》 两晋南朝 庐江郡 晋熙郡 太守

一、引 言

明清时期,共进行过至少十五次以上的安庆府志的修纂,产生过十五部以上的《安庆府志》,而今现存七部,分别为:明代天顺六年周翔、张湜纂修的《直隶安庆郡志》十二卷(以下简称周翔本)、明嘉靖胡缵宗纂修的《安庆府志》三十一卷(以下简称胡缵宗本)、明嘉靖三十三年李逊纂修的《安庆府志》三十一卷(以下简称李逊本)、清康熙十四年姚琅本(以下简称姚琅本)、康熙二十二年刘枟本、康熙二十五年裴国熙本和康熙六十年张楷本(以下简称张楷本)。其中,康熙二十二年和二十五年本是对康熙十四年姚琅本的增修,体例和绝大部分内容并未更改。周翔本(黄山书社,2011年)、李逊本(黄山书社,2011年)和张楷本(中华书局,2009年)均已整理出版。各本内容翔实,体例完善,尤其是张楷本成就最高,是研究安庆地区乃至皖江区域历史文化不可或缺的参考书目。关于两晋南朝时期安庆地区太守的记载主要集中在《宦籍传》《宦迹传》《职官志》或《秩官志》中。在新志方面,1982年,安庆市地委组建安庆地区地方志编纂小组,决定编修一部安庆地区社会主义新方志——《安庆地区志》。1995年,《安庆地区志》由黄山书社出版。1997年,方志出版社又出版《安庆市志》一书。

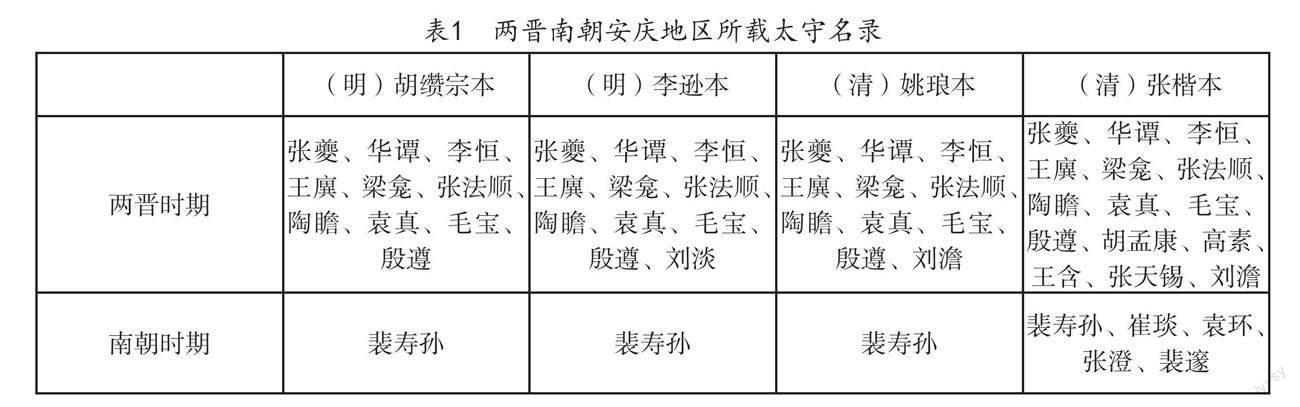

在周翔本中,并无对彼时安庆地区太守的记录或相关传记;胡缵宗本在《宦籍列传》中记两晋时期10人,刘宋时期1人,南朝齐、梁、陈时期均没有相关记载;李逊本在《职官志》中记两晋时期11人,刘宋时期1人,南朝齐、梁、陈时期均没有相关记载;姚琅本记两晋时期11人,刘宋时期1人,南朝齐、梁、陈时期均没有相关记载;张楷本记两晋时期15人,刘宋时期3人,南梁时期2人,南朝齐和陈亦未有相关记载。在新志方面,《安庆地区志》分《人物传》与《人物简介》,《人物传》中并未涉及两晋南朝安庆地区太守,《人物简介》更是以1840年为上限。《安庆市志》中亦未提及安庆地区古代职官,《人物传》与《人物简介》也是从南宋时期开始记述的。详见表1:

五版《安庆府志》虽然晚出,但也大体勾勒出两晋南朝时期安庆地区郡一级长官的基本面貌。然而其中一些太守的任职时间尚须进一步考实,一些太守的任职讹误仍可以进一步考订和补充。考辨相关史实,还原历史的面貌,对于我们充分挖掘和利用地方历史文化资源具有重要意义。

两晋南朝时期地方行政制度采用州、郡、县三级管理体制,州下设郡,郡统县,郡的长官为郡守。“郡守,秦官。秦灭诸侯,随以其地为郡,置守、丞、尉各一人。守治民,丞佐之。郡当边戍者,丞为长史。晋江左皆谓之丞。尉典兵,备盗贼。汉景帝中二年,更名守曰太守。”(P1257)两晋南朝时期安庆地区大体是庐江郡和晋熙郡的范围,南陈此地的行政区划变动较大,设晋州,划分为晋熙、大雷、枞阳三郡。两晋南朝时期安庆地区地位特殊,是南北朝和战的重要区域,亦是南朝诸多政治事件的发生场所,其辖县多有少数民族聚居,也是民族交往交流交融的重要空间。郡作为一级行政单元,承担着组织地方政府、推行教化、发展地方经济等一系列职能,故而郡守人选的选任直接影响着地方的稳定与发展。历史上有突出贡献的郡守也成为方志纂修时重点记录和宣扬的对象。

二、明清《安庆府志》中安庆地区两晋太守考实与订补

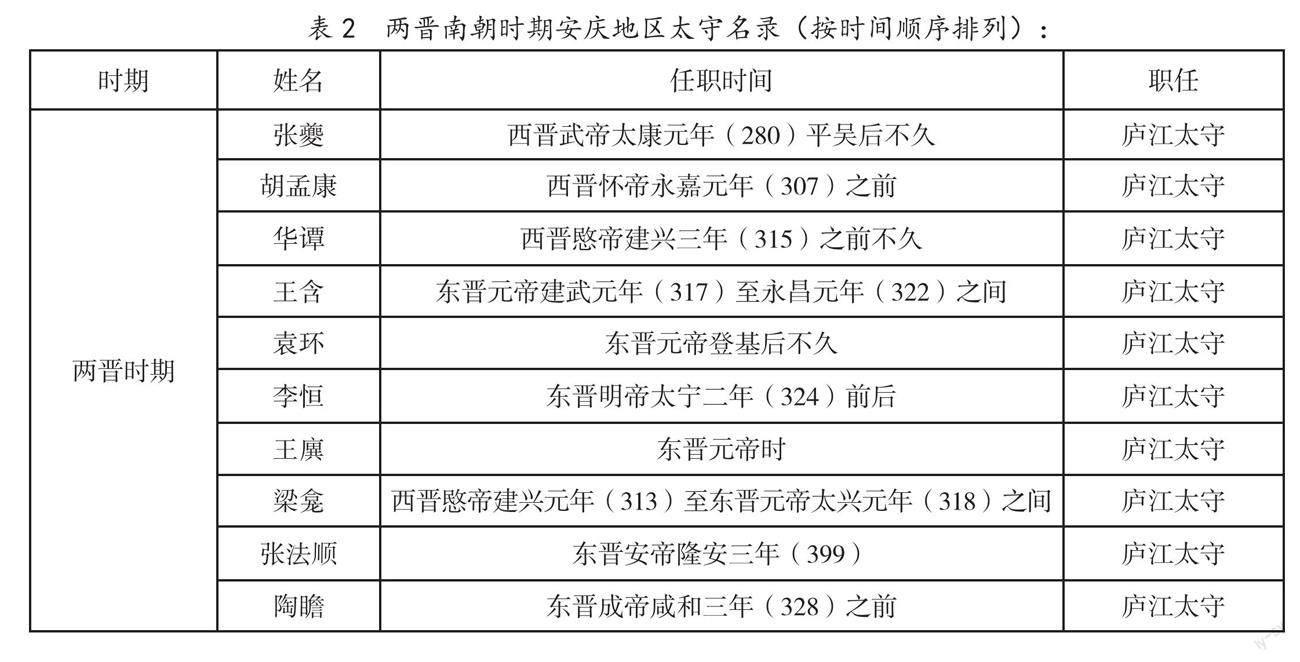

五版《安庆府志》中,尤以张楷本最为详尽,其所列两晋南朝时期安庆地区太守人员数量也最多。本文将一一进行考证,进一步确定其任职时间,对于五版《安庆府志》所列太守名单的讹误和疏漏,进行考证和补充。

张夔。胡纘宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。张楷本称:“按《晋书·陶侃传》:‘庐江太守张夔常召侃为督邮,领枞阳令。夔妻疾,侃冒寒雪迎医,曰:“小君犹母也,安有父母疾而不尽心乎?”按侃为近代名臣。作令时事夔如此,夔可知矣。”(P835)

《晋书·陶侃传》载:“逵过庐江太守张夔,称美之。夔召为督邮,领枞阳令。……夔妻有疾,将迎医于数百里。时正寒雪,诸纲纪皆难之,侃独曰:‘资于事父以事君。小君,犹母也,安有父母之疾而不尽心乎!乃请行。众咸服其义。”(P1768)

据《晋书·陶侃传》,吴平后陶侃徙家至庐江之寻阳,曾做过县吏,后受到庐江太守张夔赏识,“夔察侃为孝廉,至洛阳,数诣张华”。而后陶侃任江州刺史,任命张夔之子张隐为参军。从陶侃的生平,我们大致可以推算,张夔任庐江太守当在西晋武帝太康元年(280)平吴前后不久。

华谭。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。姚琅本称:“华谭,广陵人,有传。”《名宦传》:“华谭,广陵人。素以才学见推东土。武帝时,为庐江守,寻除尚书郎。永宁初,再迁庐江内史,加绥远将军。尝遣司马褚敦讨陆珪之乱,为有功云。”

张楷本载:“华谭,广陵人。见《政绩传》。”《政绩传》内容与姚琅本《名宦传》同。《晋书》为华谭作传,其本传称:“及谭为庐江,延已为淮陵太守。又举寒族周访为孝廉,访果立功名,时以谭为知人。以父墓毁去官。寻除尚书郎。”(P1452)《晋书·戴洋传》保留有华谭与戴洋的对话:“庐江太守华谭问洋曰:‘天下谁当复作贼者?洋曰:‘王机。寻而机反。”(P2470)可知华谭在王机叛乱之前不久仍担任庐江太守,而王机叛乱在西晋愍帝建兴三年(315)。《晋书·华谭传》:“建兴初,元帝命为镇东军谘祭酒。谭博学多通,在府无事,乃著书三十卷,名曰《辨道》,上笺进之,帝亲自览焉。转丞相军谘祭酒,领郡大中正。”[3](P1452)此处并未提及华谭任庐江太守一事,还须进一步考证。

李恒。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。张楷本称:“李恒,按《晋书·王敦传》,恒与诸葛瑶、邓岳、周抚,俱王敦爪牙。”《晋书·周札传》:“故敦使庐江太守李恒告札及其诸兄子与脱谋图不轨。时莚为敦谘议参军,即营中杀莚及脱、弘,又遣参军贺鸾就沈充尽掩杀札兄弟子,既而进军会稽,袭札。”(P1575)此事发生在王敦第二次叛乱之时,故李恒担任庐江太守的时间当在东晋明帝太宁二年(324)前后。

王廙。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。姚琅本称:“王廙,字世将,导之从弟也。”《名宦传》:“王廙,字世将,导从弟也。元帝时,守庐江郡。廙能属文,工书画,善音乐,射御、博弈诸技艺无不能晓。”张楷本:“王廙,见《政绩传》。”《政绩传》与姚琅本《名宦传》同。《晋书》卷七十六《王廙传》:“元帝作镇江左,廙弃郡过江。帝见之大悦,以为司马。频守庐江、鄱阳二郡。”(P2003)王廙担任庐江太守当在东晋元帝之时无疑。

梁龛。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。张楷本称:“按齐家宝《要丧服》条内:梁龛守庐江时,明日当除妇服,今日请客奏妓,同会丞相长史周顗等三十人。丞相司直刘隗并劾奏之。”《晋书》卷六十九《刘隗传》:“庐江太守梁龛明日当除妇服,今日请客奏伎,丞相长史周顗等三十余人同会……”(P1835)又《晋书·周顗传》:“帝召为扬威将军、兖州刺史。顗还建康,帝留顗不遣,复以为军谘祭酒,寻转右长史。中兴建,补吏部尚书。”(P1850)“中兴建”当指东晋元帝正式登基,即太兴元年(318),刘隗和周顗并成为晋元帝“中兴四佐”中的两位。故周顗担任丞相长史的时间当在司马睿担任丞相与正式称帝之间。《晋书·元帝纪》曰:“愍帝即位,加左丞相。岁余,进位丞相、大都督中外诸军事。”(P144)愍帝即位于永嘉七年(313),改元建兴。故而梁龛任庐江太守的时间当在西晋永嘉七年至太兴元年之间。

张法顺。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。姚琅本曰:“张法顺,会稽人。”张楷本称:“张法顺,浙江会稽人。”《晋书》卷六十四《司马道子传》:“元显自以少年顿居权重,虑有讥议,于是以琅邪王领司徒,元显自为扬州刺史。既而道子酒醒,方知去职,于是大怒,而无如之何。庐江太守会稽张法顺以刀笔之才,为元显谋主,交结朋援,多树亲党,自桓谦以下,诸贵游皆敛衽请交。”(P1737)张法顺成为司马元显谋主在其自任扬州刺史之时。考司马元显自任扬州刺史在东晋安帝隆安三年(399),張法顺任庐江太守也应在此时前后。

陶瞻。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。姚琅本载:“陶瞻,字道真。”《名宦传》:“陶瞻,字道真。咸和中为庐江守。后以苏峻攻青溪,与将军卞壶、丹阳尹羊曼、黄门侍郎周导同遇害。”张楷本称:“陶瞻,见《政绩传》。”《政绩传》与姚琅本《名宦传》同。《晋书》卷六十六《陶瞻传》:“瞻,字道真,少有才器,历广陵相,庐江、建昌二郡太守,迁散骑常侍、都亭侯。为苏峻所害,追赠大鸿胪,谥愍悼世子。”(P1779)又《晋书》卷七《成帝纪》:“(咸和三年)二月庚戌,峻至于蒋山。假领军将军卞壶节,帅六军,及峻战于西陵,王师败绩。丙辰,峻攻青溪栅,因风纵火,王师又大败。尚书令、领军将军卞壶,丹阳尹羊曼,黄门侍郎周导,庐江太守陶瞻并遇害,死者数千人。”(P172)可知,陶瞻任庐江太守在咸和三年(328)前。

袁真。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。张楷本载:“袁真,见《晋书·冉闵传》。”《晋书·冉闵载记》:“晋庐江太守袁真攻其合肥,执南蛮校尉桑坦,迁其百姓而还。”又《晋书》卷八《穆帝纪》:“(永和六年)夏五月,大水。庐江太守袁真攻合肥,克之。”(P196)故袁真任庐江太守在东晋穆帝永和六年(350)前后。

毛宝。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。张楷本记:“毛宝,按《晋书·毛宝传》,宝,字硕真,荥阳人,为温峤参军,荐为庐江太守。又《祖约传》,约遣兄子涣攻和宣于皖城,毛宝援宣击涣,败之。”考《晋书》卷七《成帝纪》:“(咸和三年)六月,韩晃攻宣城,内史桓彝力战,死之。壬辰,平北将军、雍州刺史魏该卒于师。庐江太守毛宝攻贼合肥戍,拔之。”(P173)前揭《成帝纪》,咸和三年二月,庐江太守陶瞻遇害,毛宝应是接替陶瞻任庐江太守的,其任庐江太守应在咸和三年二月至六月间。

殷遵。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。殷遵事迹,《晋书》无载,《隋书·经籍志》有晋庐江太守《殷遵集》五卷,录一卷(P1070)。殷遵任庐江太守的时间不可考。

胡孟康。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无载。张楷本载:“胡孟康,孟康守庐江郡,被丞相召为军谘祭酒,不欲行。郭璞占曰败。后数旬庐江果陷。”《晋书》卷七十二《郭璞传》:“行至庐江,太守胡孟康被丞相召为军谘祭酒。时江淮清宴,孟康安之,无心南渡。璞为占曰‘败。康不之信。”(P1900)其后又说,“时元帝初镇邺,导令璞筮之,遇《咸》之《井》”[3](P1901),故胡孟康任庐江太守在司马睿镇建邺之前,即永嘉元年(307)之前。

高素。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无载。张楷本载:“高素,《晋书·庾楷传》,素尝遣刘牢之使判王恭。”《晋书》卷八十四《刘牢之传》:“及恭之后举,元显遣庐江太守高素说牢之使叛恭,事成,当即其位号,牢之许焉。”(P1289)事件的背景发生于王恭第二次叛乱(隆安二年,398年),司马道子之子司马元显主战,司马道子于是以司马元显为征讨都督,率领诸军抵抗王恭。当时王恭自恃才能和家族地位,又成功逼司马道子杀王国宝,于是趾高气扬,虽然侍仗刘牢之但却待他如同部曲将般,令刘牢之十分愤恨。司马元显看穿这点,命庐江太守高素策反刘牢之,并许以事成后以王恭位号授予刘牢之。故高素担任庐江太守的时间应在隆安二年前后。

王含。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无载。张楷本载:“王含,敦之兄。见《晋书·何充传》。又《世说》,含作庐江,贪浊狼藉。敦故于众坐,称:‘家兄作郡定佳,庐江人士咸称之。敦主簿何充曰:‘充所闻异此。敦默然。”《晋书》卷七十七《何充传》:“敦兄含时为庐江郡,贪污狼藉。”(P2028)王含在元帝时曾任中郎将,帮助祖逖北伐,后任庐江太守。王敦反叛时,永昌元年(322)任卫将军。祖逖北伐在建武元年(317),故而王含任庐江太守应在317-322年之间。

张天锡。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无载。张楷本载:“张天锡,《晋书》:隆安中,拜庐江太守。”《晋书》卷八十六《张天锡传》:“天锡少有文才,流誉远近。及归朝,甚被恩遇。朝士以其国破身虏,多共毁之。会稽王道子尝问其西土所出,天锡应声曰:‘桑葚甜甘,鸱鸮革响,乳酪养性,人无妒心。后形神昏丧,虽处列位,不复被齿遇。隆安中,会稽世子元显用事,常延致之,以为戏弄。以其家贫,拜庐江太守,本官如故。”(P3252)故张天锡任庐江太守的时间当在晋安帝隆安年间。

以上是五版《安庆府志》中所列两晋庐江太守确凿者,然其中仍有错误需要订正,有疏漏需要补充。

刘淡。姚琅本和张楷本均作“刘澹”。查两晋时期,并无刘澹此人,而《晋书》卷六十九《刘隗传》:“子淡嗣。元熙初,为庐江太守。”(P1841)刘淡为刘隗之孙刘波之子,即为刘隗之曾孙。查胡缵宗本和李逊本皆作“刘淡”,当以“刘淡”为是,而刘淡担任庐江太守的时间应在晋恭帝元熙初年。可见张楷本之误显袭姚琅本,而其修撰府志时亦并未见明代版本。

陶馥。诸本皆无。《晋书》卷五十七《陶璜传》:“璜弟浚,吴镇南大将军、荆州牧。浚弟抗,太子中庶子。浚子湮,字恭之;湮弟猷,字恭豫,并有名。湮至临海太守、黄门侍郎。猷宣城内史,王导右军长史。湮子馥,于湖令,为韩晃所杀,追赠庐江太守。抗子回,自有传。”(P1561)陶馥生前并没有真正做过庐江太守,只是死后追封,姑备录于此。

袁环。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无。张楷本列入南朝刘宋时人:“袁环,字山甫,陈郡阳夏人。见环本传。”《晋书》卷八十三《袁环传》:“袁环,字山甫,陈郡阳夏人,魏郎中令涣之曾孙也。祖、父并早卒。环与弟猷欲奉母避乱,求为江淮间县,拜吕令,转江都,因南渡。元帝以为丹阳令。中兴建,拜奉朝请,迁治书御史。时东海王越尸既为石勒所焚,妃裴氏求招魂葬越,朝廷疑之。环与博士傅纯议,以为招魂葬是谓埋神,不可从也。帝然之,虽许裴氏招魂葬越,遂下诏禁之。寻除庐江太守。”(P2166)可见袁环担任庐江太守应在晋元帝登基后不久。张楷本将其入南朝,显误。

路永。诸本皆无。《宋书》卷二十九《符瑞下》 :“永和元年三月,庐江太守路永上言,于舂谷城北,见水岸边有紫赤光,取得金状如印,遣主簿李迈表送。”(P852)可知,路永担任庐江太守应在东晋穆帝永和元年(345)前后。

王诞。诸本皆无。《宋书》卷五十二《王诞传》:“隆安四年,会稽王世子元显开后军府,又以诞补功曹。寻除尚书吏部郎,仍为后军长史,领庐江太守,加镇蛮护军。”(P1491)可见王诞任庐江太守在东晋安帝隆安四年(400)后。

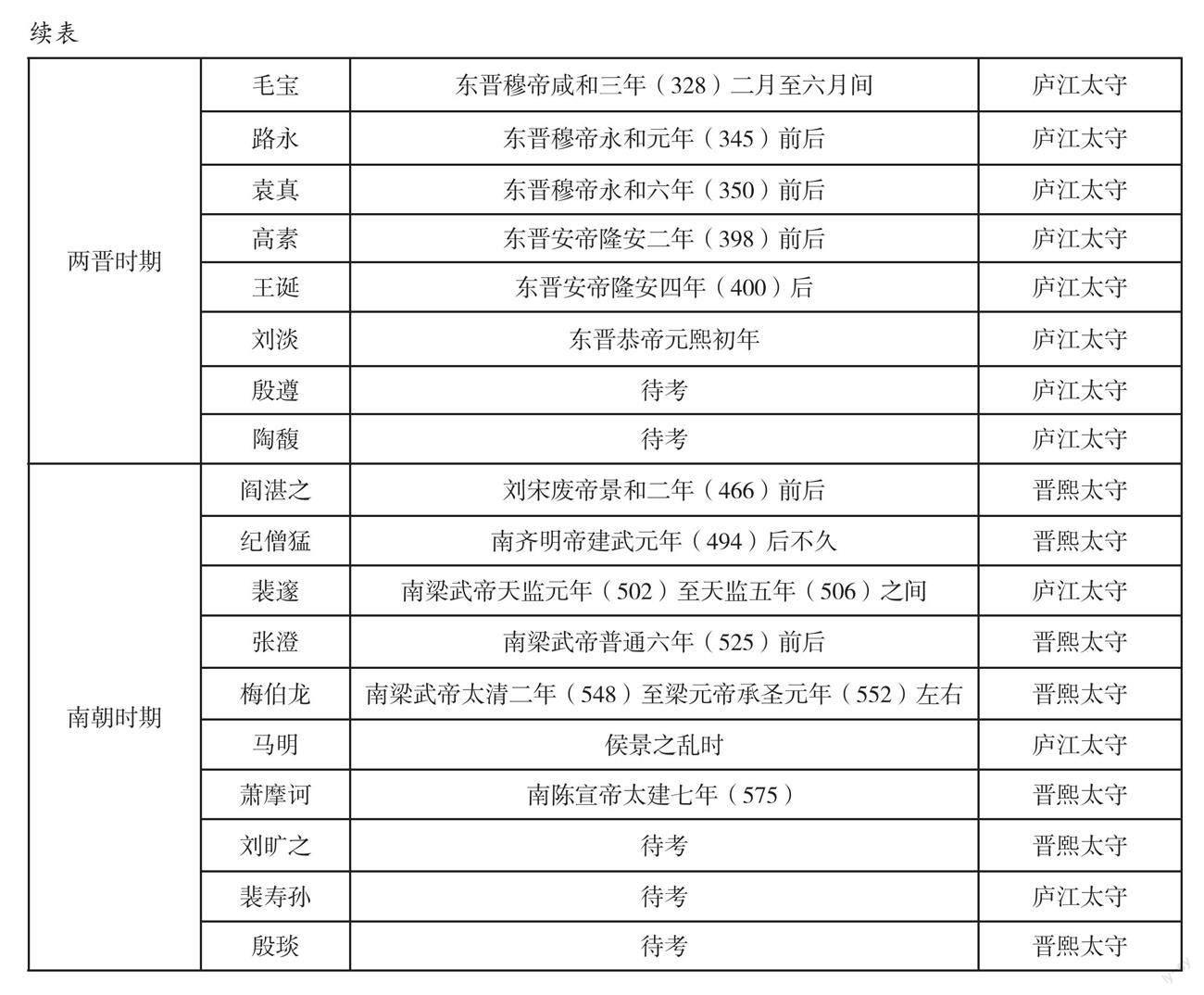

三、明清《安庆府志》中安庆地区南朝太守考实与订补

五版《安庆府志》中所列安庆地区南朝太守均十分简略,似因南朝行政区划变更频繁,无法全面展现南朝安庆地区郡太守的原貌,本文将对其进行考实和订补。因南朝大雷郡与枞阳郡设置时间较短,其郡守职任不可考,故本文主要将南朝庐江郡和晋熙郡列入研究范围。

裴寿孙。胡缵宗本、李逊本、姚琅本和张楷本均列。《梁书》卷二十八《裴邃传》:“裴邃,字渊明,河东闻喜人,魏襄州刺史绰之后也。祖寿孙,寓居寿阳,为宋武帝前军长史。父仲穆,骁骑将军。”(P413)此处并未记载裴寿孙担任过庐江太守,然《隋书·裴政传》载:“裴政,字德表,河东闻喜人也。高祖寿孙,从宋武帝徙家于寿阳,历前军长史、庐江太守。祖邃,梁侍中、左卫将军、豫州大都督。”(P1548)增補其庐江太守的职任,然裴寿孙担任庐江太守的时间不可考。

殷琰。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无。张楷本载:“崔琰,《宋书》,琰少为太祖所知,出为庐江太守。”然考《宋书》,并无崔琰其人。崔琰当是殷琰之误。《宋书》卷八十七《殷琰传》:“(殷)琰少为太祖所知,见遇与琅邪王景文相埒。初为江夏王义恭征北行参军,始兴王浚后军主簿,出为鄱阳、晋熙太守,豫州治中从事史,庐陵内史。”(P2203-2204)南朝时已分庐江郡置晋熙郡,张楷似误将晋熙太守作庐江太守,并写错了殷琰的姓名。

袁环。前文已考证,其为东晋时人,此处不再赘述。

张澄。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无。张楷本载:“张澄,张惠绍子。时改庐江为晋熙郡,以澄为晋熙太守。见《梁书》。”南梁时,晋熙郡与庐江郡并置。《梁书》卷二十八《夏侯亶传》:“(普通)六年,大举北伐。先遣豫州刺史裴邃帅谯州刺史湛僧智、历阳太守明绍世、南谯太守鱼弘、晋熙太守张澄,并世之骁将,自南道伐寿阳城,未克而邃卒。”(P419)又《梁书》卷十八《张惠绍传》:“澄初为直阁将军,丁父忧,起为晋熙太守,随豫州刺史裴邃北伐,累有战功,与湛僧智、胡绍世、鱼弘并当时之骁将。”(P286)张澄任晋熙太守当在梁武帝普通六年(525)前后。

裴邃。胡缵宗本、李逊本、姚琅本无。张楷本载:“天监五年,克魏羊石城,又克霍丘城。梁之勇将也。”《梁书》卷二十八《裴邃传》:“天监初,自拔还朝,除后军谘议参军。邃求边境自效,以为辅国将军、庐江太守。时魏将吕颇率众五万奄来攻郡,邃率麾下拒破之,加右军将军。”[1](P413-414)其后又有“五年,征邵阳洲,魏人为长桥断淮以济”的记载,故而裴邃担任庐江太守的时间,当在梁武帝天监元年(502)至天监五年(506)之间。

刘旷之。诸本皆无。《宋书》卷四十五《刘粹传》:“旷之嗣,官至晋熙太守。”(P1380)然刘旷之任晋熙太守的时间不可考。

阎湛之。诸本皆无。《宋书》卷八十四《邓琬传》:“冠军将军豫章内史刘衍、宁朔将军武昌太守刘弼、宁朔将军西阳太守谢稚、建威将军领中直兵晋熙太守阎湛之,皆扫境胜兵,荐诚请效。”(P2133)刘宋前废帝刘子业无道,皇族诸王夺位斗争剧烈。邓琬统帅九江部众,拥戴刘子勋进攻建康。宋明帝夺得皇位后,邓琬拥立刘子勋寻阳称帝,改景和二年为义嘉元年,自封左将军、尚书右仆射。阎湛之即在刘宋前废帝景和二年(466)左右担任晋熙太守。

纪僧猛。诸本皆无。《南齐书》卷五十六《纪僧真传》:“建武元年,除游击将军,兼司农,待之如旧。欲令僧真治郡,僧真启进其弟僧猛为镇蛮护军、晋熙太守。”(P974)纪僧猛任晋熙太守应在南齐明帝建武元年(494)后不久。

梅伯龙。诸本皆无。《陈书》卷三十一《任忠传》:“侯景之乱,忠率乡党数百人,随晋熙太守梅伯龙讨景将王贵显于寿春,每战却敌。”(P413)故而梅伯龙担任晋熙太守当在侯景之乱之时,即梁武帝太清二年(548)至梁元帝承圣元年(552)左右。

马明。诸本皆无。《陈书》卷十《周铁虎传》:“时有盱眙马明,字世朗,梁世事鄱阳嗣王萧范。侯景之乱,据庐江之东界,拒贼临城栅。元帝授散骑常侍、平北將军、北兖州刺史,领庐江太守。”(P171)马明担任庐江太守的时间也在侯景之乱之时。

萧摩诃。诸本皆无。《陈书》卷三十一《萧摩诃传》:“七年,又随明彻进围宿预,击走齐将王康德,以功除晋熙太守。”(P410)可知,萧摩诃任晋熙太守的时间在陈宣帝太建七年(575)。

结 语

明清《安庆府志》的修纂,体现了我国自古以来修志的优良传统。不管是《秩官志》《职官志》,还是《宦籍传》《宦迹传》,无不突显了人物在历史演进中的重要地位。研究诸版本的《安庆府志》,从两晋南朝安庆地区郡太守的人员名单的角度,我们发现,明清时期《安庆府志》的修纂是一个不断完善的过程,最早的周翔本不单列太守名单,相关传记中也极少涉及;胡缵宗本则开始在《宦籍传》中简要罗列太守名单和简单的生平事迹;而从李逊本开始,不仅单列太守人员,还在相关传记中为有突出贡献的太守作传;而姚琅本和张楷本所考出的人数则越来越多,其中两晋时期所考人数较多,南朝时期则较为粗略,但仍为我们研究两晋南朝时期安庆区域历史文化提供了诸多便利。由于当时方志修纂成于多人之手,加之时间紧促,或因编修者对于两晋南朝的职官制度和行政建制不甚了解,导致所列郡守人员难免有所讹误和疏漏,但其对历代各类资料的整理和规范仍具有借鉴意义。史实考订是利用史料的基础,因此我们在运用方志材料时,应追根溯源,小心考证,尽可能地还原历史的本来面目,以便更好地挖掘和利用其间的地域文化资源。

(责编:张文娟 )

Textual Research of the Governor of Anqing Area during the Two Jin and Southern Dynasties Supplemented in the Annals of Anqing Prefecture in the Ming and Qing Dynasties

Li Zhengjun Wu Haibo

Abstract In the period of the Two Jin and Southern Dynasties, the Anqing area was governed by Lujiang County and Jinxi County Dalei County and Zongyang County were also briefly set up in the period of Southern Chen. The five editions of Anqing Prefectures recorded in the Annals of Anqing Prefecture in the Ming and Qing Dynasties show the features of the prefectures in Anqing Prefecture in the Jin and Southern Dynasties systematically and completely, but there are still many mistakes and omissions. Through textual research, it is of great significance to reconstruct the personnel of the chief officers of Lujiang County and Jinxi County and to further determine their terms in office, which is of great significance to the investigation and identification of relevant historical facts, mining and utilizing local historical and cultural resources.

Key words Annals of Anqing Prefecture Two Jin and Southern Dynasties Lujiang County Jinxi County Prefect

——苏章