涉外刑事诉讼翻译活动的现状、问题与展望

——基于960份裁判文书的实证分析

白 羽

(湖北警官学院,武汉 430033)

在经济全球化的背景下,越来越多的外国人来华工作、学习、旅游、探亲或从事商务活动,而违法犯罪人数相应增长,其中相当一部分外国犯罪嫌疑人、被告人、证人、受害人不通晓我国的官方语言汉语。因此翻译活动是保证涉外诉讼程序正常进行的重要环节,对查清案件事实、提高诉讼效率、维护诉讼当事人合法权利具有重要作用。通过在中国知网检索,发现大多数文献仅限于思辨和呼吁,很少作实证研究或提出建设性架构。裁判文书是司法现状的重要载体,为了探索当前涉外刑事诉讼翻译活动的现状及问题,有必要对裁判文书网上的涉外刑事案件裁判文书进行实证研究,以期为加强涉外刑事诉讼翻译工作提供参考。

一、涉外刑事诉讼翻译现状考察

为全面检索涉及翻译活动的涉外刑事诉讼案件,笔者首先登录最高人民法院主办的中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn),点击导航栏的“刑事案件”,在搜索栏输入关键词“外国人”和“翻译”,再依次检索2017—2021年5年间各省的案例。经人工阅读,发现涉及翻译活动的均为外国人为被告人或上诉人的刑事诉讼案件,该类有效文书共960份(1)在本文的统计中,已剔除同一案件多份文书的情况,因此文书的数量等同于案件的数量,即有960份文书,意味着有960件涉及翻译活动的涉外刑事诉讼案件。,现对此作如下分析。

(一)翻译活动的主体

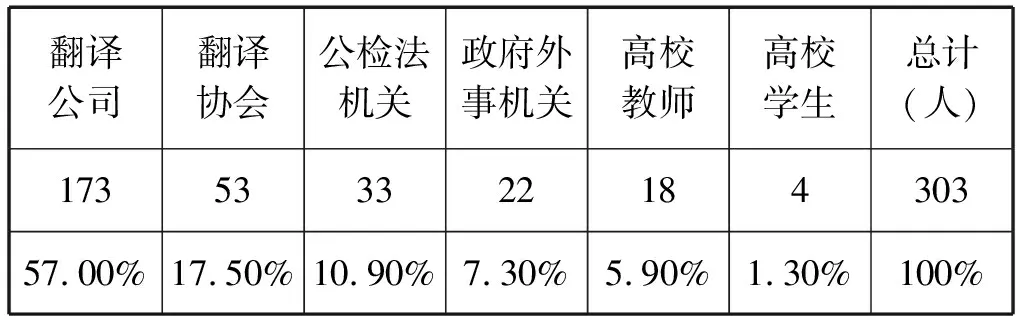

在960份提及翻译活动的法律文书中,有303份文书明确告知翻译人员的来历,其中来自翻译公司的翻译人员最多,有173人,占比57%;53名翻译人员来自各省翻译协会,占比17.5%;另外,每年都有来自当地公检法机关、政府外事机构和高校的人员参与涉外刑事诉讼翻译工作(见表1)。

表1 涉外刑事诉讼翻译人员类别

翻译人员绝大多数为中华人民共和国国籍,在2017—2021年5年间仅有15位外国人担任非通用语种的翻译,这些语种包括越南语、缅甸语、柬埔寨语和少数非洲国家语言。

(二)翻译活动的服务对象

通过数据分析,发现2017—2020年间翻译活动的服务对象,即外国被告人以男性青年占绝大多数,文化程度普遍较低,无业人员居多。外国被告人来源国前三位依次为越南、缅甸和蒙古国,分别占比40.8%,14.7%和4.7%,尼日利亚和韩国紧随其后,此外还有少量被告人来自日本、菲律宾等国(见表2)。

表2 外国被告人国别占比情况

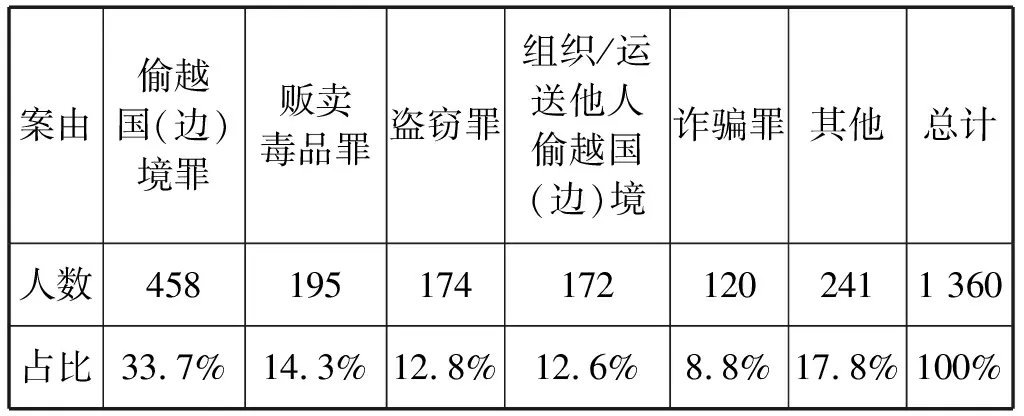

(三)翻译人员参与刑事诉讼的案件特征

2017—2021年5年间中国裁判文书网公布的含外国被告人的涉外刑事诉讼案件共1 168起,其中有翻译人员参与的有960起,涉及1 360名外国被告人。按照案由分类,犯偷越国(边)境罪的人数在这5年高居榜首,为458人,占比33.7%,相应地组织或运送他人偷越国(边)境的犯罪人数相对较高。另外,贩卖毒品罪、盗窃罪、诈骗罪三类罪行较为突出,涉案外国被告人依次为195人、174人和120人,占比分别为14.3%、12.8%和8.8%(见表3)。

表3 涉外刑事诉讼案件

按照地域分布,广东省发案率最高,为285起,占全部案件的24.4%;其次是上海,发案数为274起,占比23.4%;发案数较多的还有广西、福建、浙江、云南、内蒙古等省(市、区),发案数依次为109起、91起、63起、59起和53起。案由的地域性明显,如广东省和广西省以偷越国(边)境罪占绝大多数,上海、浙江以盗窃罪、诈骗罪等经济犯罪为主,云南省以涉毒犯罪为主,内蒙古则大多数为走私犯罪(见表4)。

表4 涉外刑事案件发生省份

二、涉外刑事诉讼翻译存在的问题

涉外刑事诉讼翻译是事实认定、法律适用的关键问题之一,在内容上和程序上都需要慎之又慎。经梳理裁判文书网上的公开信息,发现实际操作中存在以下问题。

(一)翻译人员的问题

一是翻译人员缺乏资质。根据《司法翻译服务规范》的规定,司法口笔译人员需在学位、资格证书、职称或工作经历等方面达到一定要求,同时需要具备语言能力、口笔译能力、专业能力、跨文化交际能力等七项能力。但在实际操作中,由于多种因素的限制,有时难以选聘完全或部分符合资质的翻译人员。如福建CHHORN TRY危险驾驶罪一案(2)参见福建省南平市延平区人民法院案号(2021)闽0702刑初43号CHHORN TRY危险驾驶罪一审刑事判决书。中的翻译人员为柬埔寨小学文化的无业人员;云南貌赛奥等人故意伤害罪一案(3)参见云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院案号(2019)云31刑初182号貌赛奥、亚固昂迪故意伤害一审刑事判决书。的翻译人员为梁河县客运站退休工人等。从文化程度和职业来看,上述人员均不符合《司法翻译服务规范》中对于司法口译和笔译人员基本资格的要求,很难完成司法翻译这一高难度高强度高标准的工作,其翻译质量存疑。

二是翻译人员中立性不足。《翻译人员职业道德准则与行为规范》要求“翻译人员应秉持公平、公正的态度,尊重各方权益,维护各方尊严”,因此翻译人员在诉讼活动中应保持中立性。《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称“《解释》”)第三百一十九条规定:“人民法院审判涉外刑事案件,使用中华人民共和国通用的语言文字,应当为外国籍被告人提供翻译”,该规定将刑事诉讼中聘请翻译的权力交给了司法机关,翻译费用由司法机关支付。因此,在正式进行翻译工作之前,翻译人员很可能已与法院、检察院有过接触,在实践中司法机关为了省事和节约诉讼成本,常常聘请有过合作经历的“熟人”翻译人员或公检法机关内部工作人员。例如陈文力走私珍贵动物制品一案(4)参见广西壮族自治区防城港市中级人民法院刑事判决书(2020)桂06刑初26号陈文力走私珍贵动物、珍贵动物制品罪一审刑事判决书。由广西壮族自治区防城港市中级人民法院审理,其翻译人员为防城港市中级人民法院干部。这些人员潜意识里会认为法院代表着正义,在情感上会倾向于对被告人进行“有罪推定”,这就使翻译人员中立公正的法律定位和实际处境相矛盾[1],而翻译人员的实际身份会让被告人产生误解或抵触情绪,不利于诉讼的顺利进行。

此外,由于语种的稀缺性,实践中翻译人员或由当事人推荐或聘请,在此情况下翻译人员很有可能与被告人“同胞相亲”,此类行为有损翻译人员在诉讼活动中的中立地位,影响审判效果。

(二)翻译的程序问题

诉讼翻译的重要性不仅在于发现事实,还在于从程序上保障当事人或被告人的诉讼权利。《解释》第九十四条和第四百八十四条对被告人供述和文书的证明能力做出了规定,实践中大多数情况下得到了遵守,但也有例外。如在吴汀等人组织他人偷越国(边)境一案(5)参见江苏省高级人民法院刑事判决书(2016)苏刑终278号278吴汀、胡士富等组织他人偷越国(边)境罪二审刑事判决书。中,被告人马某是出生在加拿大的外国人,司法机关对他的取证过程没有配备翻译,其签名确认的陈述用中文写成而无书面译文,因此该被告人的供述和相关文书均不能作为定案依据。上述违反程序规定的不当操作不仅耽误诉讼进程,降低诉讼效率,还浪费相应的司法资源,不利于外国人合法权利的保护[1]。

三、加强涉外刑事诉讼翻译工作的建议

做好涉外诉讼翻译工作不仅是保障人权的必然举措,而且可以有效推进中国法治的国际传播,塑造良好的法治中国形象。为此,应从以下四个方面入手改进涉外刑事诉讼翻译工作。

(一)以市场为导向,在高校协同下好复合型人才培养先手棋

从翻译活动的服务对象分析可知,非通用语种如越南语、缅甸语等人才需求量大,且涉外刑事诉讼翻译任务往往优先考虑本地人才,因此各地方高校要充分结合当地涉外刑事案件特点,对相关语言专业的招生政策、培养目标和培养模式进行一定的调整,以满足市场需求。同时,高校要破除培养机制壁垒,发挥各院系之间,以及高校与公安机关、法院、检察院、翻译服务机构等之间在涉外诉讼翻译人才培养中的协同作用,搭建知识转化为素质与能力的培养共同体[2]。

(二)加强建章立制和特色培训,发挥翻译服务机构顶梁柱作用

截至2021年底,中国翻译协会制定了18部团体标准和规范,第一部有关法律翻译的《司法翻译服务规范》于2021年发布,这是涉外刑事诉讼翻译活动依托的唯一一部规范性文件。但是,该《规范》缺乏对具体问题的规定和指导。翻译协会应牵头与公检法机关一道制定刑事诉讼翻译相关的规章制度,使有关翻译活动有章可循,促进涉外刑事诉讼翻译活动规范化。

目前我国与法律英语有关的资格考试为法律英语证书考试(LEC),该考试包含法律英语翻译测试,但其题型和考查内容与美国的律师资格考试相近,缺少对中国法治话语国际表达的考查,亦缺少对非通用语种翻译能力的考查。国际上已有许多司法或法庭翻译认证考试的先例,可以参考并推行符合我国国情的资格认证考试,根据语种和需求度设置不同的类别和级别,既考查语言和翻译能力也检测其法律素养,并将符合资格的翻译人员纳入司法翻译人才库进行专门管理。各省翻译协会和翻译服务企业可以根据自己的地缘特点进行相应的诉讼主题培训和个案研讨。只有储备充足的背景知识和实践经验,才能在面对诉讼高压的情况下保证翻译质量。

(三)外引内培,公检法机关当好涉外刑事诉讼翻译“把关人”

公检法机关是涉外刑事诉讼的主体机关,既负责案件的查明、权利的保障,也参与翻译人员的聘请与合作[3]。其一,公检法机关应与本地翻译服务机构和高校建立合作关系,构建司法翻译人才库,规范翻译人员的资质,拓宽聘请翻译人员的渠道。其二,公检法机关应引进非通用语人才从事专职口笔译工作,对其进行规范管理。同时,鼓励司法实务人员进修小语种,一方面能在遇到生僻术语、不同法律文化时辅助翻译人员,另一方面对翻译人员也是一种监督。其三,建议公检法机关定期对内部工作人员进行培训,以更好地与翻译人员合作,减少不必要的误会、摩擦和资源浪费。

(四)加大技术投入,政府全力扶持打好“组合拳”

互联网、大数据、人工智能等技术的发展,为司法翻译规范化提供了新的路径。政府外事部门可以利用大数据进行涉外案件语料库建设,尤其是当地高发、频发涉外刑事案件的专题术语库,以便翻译人员有针对性地准备翻译任务、提高翻译准确率;加大对机器翻译与人工智能的投入,在询问、讯问、庭审等环节中实现文字、语音的实时转化和批量修订,节省人力和时间成本。

在实践中,职能机关、相关机构各自为战翻译法律文书不仅耗时耗力,准确率还得不到保证[4]。因此,各地政府外事部门应针对当地典型的涉外刑事诉讼案件拟制常用法律文书,邀请专家论证后确定非通用语版本,统一印发,为提高外语诉讼文书的准确性、规范性和时效性提供参考。

四、结语

从翻译主体、服务对象、翻译人员参与的案件等方面能够分析归纳出当前涉外刑事诉讼翻译活动的特征和问题,高校、翻译服务机构、公检法机关和政府要承担相应的职责,提高涉外刑事诉讼翻译活动的质效,帮助在华外国人顺利地参与刑事诉讼活动,推进国家治理体系和治理能力现代化,展示严格、规范、公正、文明的涉外法治形象。

——以“被告人会见权”为切入的分析