我国农业农村现代化的区域差距与空间集聚特征

张冰秋

(宿州学院 商学院,安徽 宿州 234000)

0 引言

农业农村现代化是中国式现代化的重要组成部分,对满足人民美好生活需要、实现高质量发展和夯实国家安全基础具有重大意义,2021—2023 年的中央一号文件都强调加快农业农村现代化是全面推进乡村振兴的重点工作。但相比于新型工业、国防及科学技术等现代化,农业农村现代化始终是经济高质量发展的短板,农业农村现代化是伴随全面建设社会主义现代化的长期国家任务[1],动态评估农业农村现代化成为重要的学术主题之一。

目前,学术界对农业农村现代化的研究颇丰[2—4]。现有文献为本文提供了重要基础和参考依据,如评价指标除延续农业、农村现代化外还应考量乡村振兴要求,评价方法应考虑信息差异、信息重复问题等。但农业农村现代化既不是农业现代化的简单延伸,也不是农业现代化和农村现代化的简单加成,农业现代化是农村现代化的物质基础,农村现代化是农业现代化的上层建筑,两者缺一不可[5],农业农村现代化评价指标需精准反映上述逻辑关系。从指标构建文献来看,多数文献均期望通过指标数量来增加结果精度[6—8],但均没有考虑农业农村现代化并非农业现代化和农村现代化的简单加成问题。

因此,本文根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和“十四五”规划的相关界定,将农业农村现代化划分为农业现代化和农村现代化两个系统,利用组合权重客观反映子系统信息差异和信息重复对农业农村现代化的作用程度。同时,在现有文献的基础上,判断农业农村现代化的薄弱环节和突出优势,利用泰尔指数评价东、中、西部地区农业农村现代化的区域差距,利用莫兰指数考察农业农村现代化的空间集聚特征。

1 指标体系构建

农业农村现代化指标构建参考政府发布的相关政策文件,借鉴张小允和许世卫(2022)[9]的研究,将农业农村现代化划分为农业现代化和农村现代化两个系统,结合我国农业农村现代化实践经验进一步优化评价指标体系。

1.1 农业现代化评价指标体系

农业现代化是一个由现代科学技术来装备农业和用现代经济科学来管理农业的可持续生态系统,主要特征表现为生产过程机械化、生产技术科学化和经营方式市场化[10]。根据2021 年中央一号文件和“十四五”规划的总体要求,到2025年,农业现代化主要目标包括农业基础设施现代化迈上新台阶、农业基础更加稳固、粮食和重要农产品供应保障更加有力、农业生产结构和区域布局明显优化、农业质量效益和竞争力明显提升,根据上述目标要求,将农业现代化划分为6个子系统。其中,农业产业现代化考察农业现代化的粮食产业规模和安全程度,农业生产现代化从农业耕地质量维度考察农业生产的保障能力,农业经营现代化考察农业生产的经济贡献度和市场化程度,农业科技现代化考察农业的机械化和自动化程度,农业产出现代化考察农业生产效率,农业可持续现代化考察农业现代化的持久性。农业现代化评价指标体系见下页表1。

表1 农业现代化评价指标体系

1.2 农村现代化评价指标体系

国家对农村现代化建设规划方向非常明确,一是建设“生态宜居”的农村,二是解决基础设施薄弱等问题,根据相关文件精神,到2025 年,农村生活设施便利化初步实现,城乡基本公共服务均等化水平明显提高,现代乡村产业体系基本形成,农村生产生活方式绿色转型取得积极进展,农村生态环境得到明显改善,乡村面貌和发展活力发生显著变化,乡村文明程度得到新提升,农村发展安全保障更加有力,农民获得感、幸福感、安全感明显提高。为此,将农村现代化划分为6 个子系统,其中农村设施现代化考察基础设施和基本公共服务向农村延伸覆盖程度,为农村现代化提供设施保障;农村经济现代化考察农村居民的可支配收入和农村地区的消费能力,间接体现农村现代化的经济能力;农村生活现代化考察农村居民的幸福感和满足感;农村文化现代化考察农村地区的娱乐性和教育公平性,体现农村现代化的文明程度;农村治理现代化考察农村地区的安全程度和自治能力,让农民感到有奔头、有依靠[11];农村生态现代化考察农村地区人与自然和谐共生程度,使农村现代化达到可持续发展目的。农村现代化评价指标体系见表2。

表2 农村现代化评价指标体系

1.3 数据来源及说明

数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》《中国农村统计年鉴》《中国农业年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》和中国电力企业联合会官网,时间跨度为2015—2021年,研究对象为我国30个省份(不含西藏和港澳台)。城镇化率数据由地区年末常住人口和城镇人口计算得出,教育类农村居民消费价格指数由《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和《中国农业年鉴》数据共同计算得出,泰尔指数中的人口项为乡村人口数量。

2 研究方法

2.1 组合权重评价法

通过乘法合成确定指标的组合权重,从而避免简单加成农业现代化和农村现代化[12,13]。由于评价指标对农业农村现代化的影响性质不同,先将指标划分为正向和负向指标,正向指标值越大,农业农村现代化程度越高,负向指标值越大,农业农村现代化程度越低。为使指标影响方向及量纲统一,对指标值进行归一化处理。

为避免极端0 和1 的标准化值影响熵权计算,分别扩大最大值1.01 倍和最小值0.99 倍,得到标准化值后,利用熵权法度量信息差异的离散程度权重,公式如下:

利用复相关系数法度量信息重复的相关度权重:

其中,Wi为第i个指标的组合权重,为第i个指标的熵权或复相关系数的权重,k=1,2。依据农业农村现代化各指标的组合权重,加权求和得到二级系统的现代化指数和总体农业农村现代化指数:

其中,Zjs为第j个省份第s个二级系统的现代化指数,xji为第j个省份第i个指标的标准化值,ARMj为第j个省份的总体农业农村现代化指数,m=12 为二级系统数量,全国二级系统现代化指数和总体农业农村现代化指数由地区加权平均求得。

2.2 泰尔指数法

泰尔指数可以考察农业农村现代化的区域差距特征,引入乡村人口变量Hij,表示第i个区域第j个省份的乡村人口数量,表示所有地区的乡村人口总量,泰尔指数的计算公式为:

其中,ARMij表示第i个区域第j个省份的农业农村现代化指数,ARM表示所有地区的农业农村现代指数。对泰尔指数进一步分解,可将其分解为组内差距和组间差距,并计算出组内和组间差距对总体差距的贡献率。

2.3 莫兰指数法

莫兰指数可以考察农业农村现代化的空间集聚特征,包括全局莫兰指数和局部莫兰指数。本文采用空间邻近权重和地理距离权重两种矩阵,分别考察农业农村现代化在空间邻近和地理距离维度的空间集聚特征,其中空间邻近矩阵以地区是否边缘相邻为标准,地理距离矩阵以地区省会城市之间的距离为标准。莫兰指数的取值范围一般为[-1,1],当-1≤Moran's I<0且显著时,表示农业农村现代化存在负向空间集聚关系,当0<Moran's I≤1且显著时,表示农业农村现代化存在正向空间集聚关系,当Moran's I=0且显著时,表示农业农村现代化随机离散分布。

3 我国农业农村现代化的统计评价

3.1 我国农业农村现代化的统计结果及分析

依据组合权重评价法测算我国2015—2021年的农业农村现代化指数,具体指标的组合权重结果见表1和表2,由组合权重和农业农村标准化值求得各系统现代化程度,在此基础上计算均值及标准差,以反映系统现代化水平及其稳定度,结果见表3。

表3 2015—2021年我国农业农村现代化结果

由表3 可知:(1)我国农业农村现代化指数均值为0.315,农业现代化(均值为0.155)稍逊于农村现代化(均值为0.161),农业科技、农村设施和农业产业的现代化相对领先,农村治理、农业可持续和农业产出的现代化相对落后。(2)2015—2021 年,我国农业农村现代化增长9.29%,增长趋势平稳,2017 年和2020 年增长幅度较大,2019 年和2021 年呈负增长,表明我国农业农村现代化存在增长阻力,具有反弹可能。(3)2015—2021年,我国农业现代化增长优于农村现代化。其中农业现代化增长11.55%,增长趋势平稳;农村现代化增长7.14%,增长趋势同样平稳,表明我国农村现代化建设有待加强。(4)农业农村现代化子系统涨跌不一,农业产业、农业科技、农村生活、农村文化等7 个子系统现代化呈正增长,平均增长18.99%,农业生产、农业经营、农业可持续等5个子系统现代化呈负增长,平均下跌3.98%,2015—2021 年共有12 个子系统出现负增长现象,2020 年农业科技现代化为最大增幅子系统,2016年农村经济现代化为最大跌幅子系统。

3.2 各省份农业农村现代化的统计结果及分析

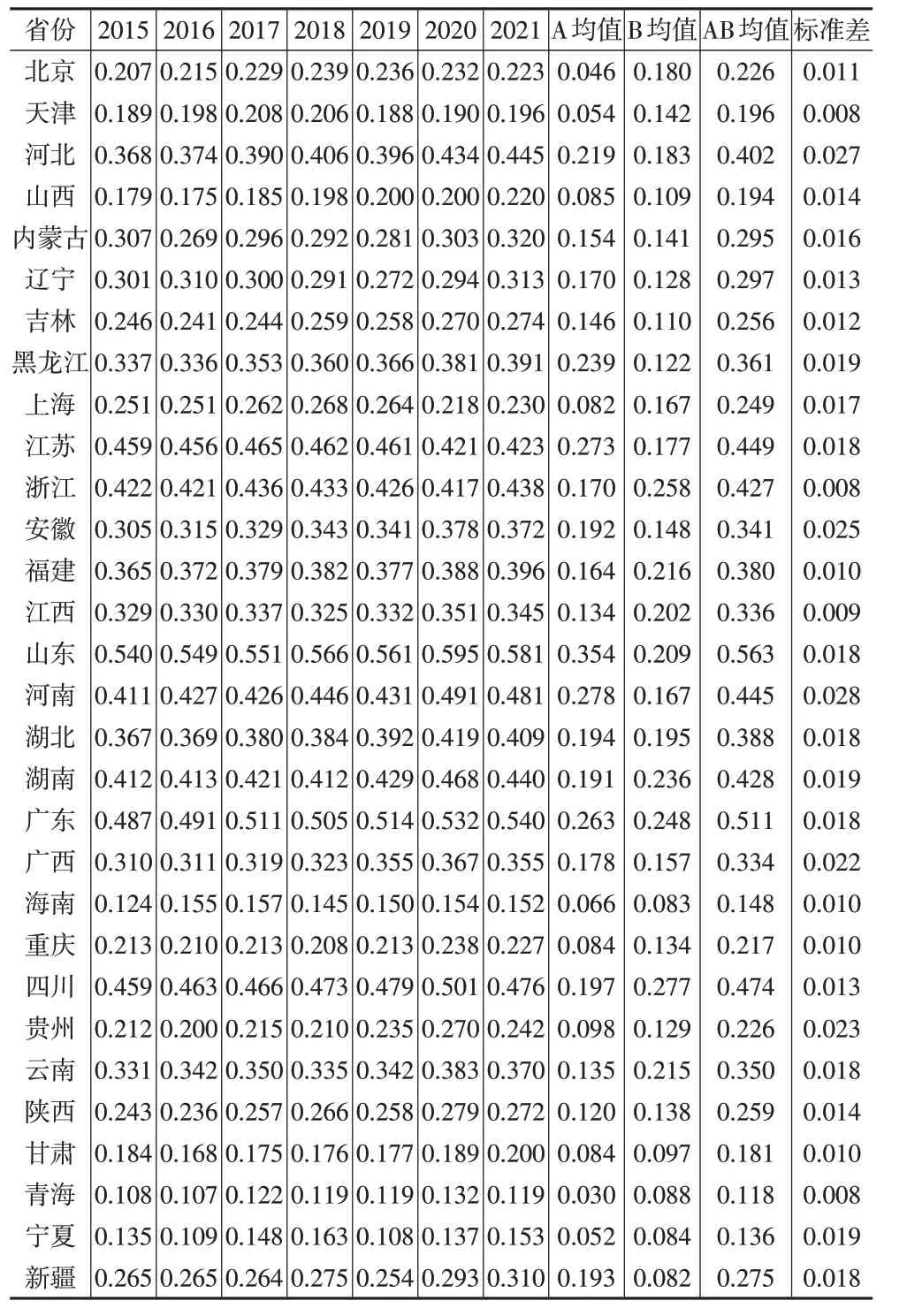

为研究我国各省份农业农村现代化,利用组合权重法和各省份标准化值,测算各省份的农业现代化、农村现代化和农业农村现代化。在此基础上计算各系统平均值及标准差,因篇幅所限,地区农业现代化和农村现代化仅列举平均值,结果见表4。

表4 2015—2021年30个省份的农业农村现代化结果

由表4可知,(1)山东、广东、四川等8个省份农业农村现代化优势突出,指数均值在0.4以上,青海、宁夏等10个省份农业农村现代化相较落后,指数均值不足0.2;(2)对比农业现代化和农村现代化,山东、河南、江苏等6个省份农业现代化发展较好,四川、浙江、广东等8个省份农村现代化发展较好,相关指数均在0.2以上,青海、宁夏等省份的农业、农村现代化指数均不足0.1;(3)农业农村现代化头部地区的农业现代化优于农村现代化,尾部地区农村现代化优于农业现代化,表明我国农业农村现代化头部地区主要受益于农业现代化,尾部地区主要受益于农村现代化;(4)从农业农村现代化演化趋势来看,2015—2021 年多数省份实现正向增长,少数省份呈负增长,走势呈略微波动状态,山西、海南、安徽和河北涨幅超过20%,上海和江苏呈负增长,2017 年和2020 年为增长关键年,共有27个和26 个省份正向增长,2019 年为最大阻力年,共有16个省份负向增长。

4 我国农业农村现代化的特征分析

4.1 我国农业农村现代化的主导模式与发展类型

考虑到地区农业农村现代化存在资源禀赋、经济发展、人口红利等因素差异,仅从宏观维度无法准确判断薄弱环节和突出优势,因此从横向和纵向两个维度划分农业农村现代化的发展结构。横向划分标准依据农业农村现代化的突出优势,优势相同的归为一类,主要考察农业农村现代化的主导模式;纵向划分标准依据农业农村现代化时间维度的结构变化,农业农村现代化趋弱发展的划分为“结构趋弱型”,维持不变的划分为“结构稳定型”,向好发展的划分为“结构向好型”,主要考察农业农村现代化的发展类型。最终得到我国农业农村现代化结构划分结果。

从横向维度来看,我国农业农村现代化由单系统和多系统共存主导。具体而言:(1)有18 个省份由农业科技、农村设施和农村经济单系统独立主导,其中江苏、安徽、河北等8个省份为农业科技发达型主导模式,重庆、贵州、湖南等6个省份为农村设施先进型主导模式,海南、天津、北京和上海为农村经济领先型主导模式。(2)有12个省份由农业产业、农业科技、农村生活、农村文化等多系统联合主导,有辽宁、山东、山西等4个省份为2个系统联合主导的农业农村混合型模式,广西、福建、湖北等8个省份为2个以上系统联合主导的农业农村混合型模式。

从纵向维度来看,我国农业农村现代化包括结构趋弱型、结构稳定型和结构向好型3 种发展类型,整体结构以稳定型为主。具体而言:(1)黑龙江、云南、北京等18个省份的结构保持稳定,其薄弱环节主要为农业经营和农村治理,吉林、上海、陕西和广东的结构稳定性欠佳。(2)重庆、天津、广西等8个省份结构趋弱发展,其薄弱环节主要为农业可持续和农村治理,海南、天津、江苏的优势趋弱发展,广西、重庆和贵州的短板趋弱发展。(3)甘肃、山西、内蒙古和新疆的结构向好发展,其薄弱环节主要为农业产业、农业经营、农业产出和农村治理。

4.2 我国农业农村现代化的区域差距特征

为研究农业农村现代化的区域差距,按照国家统计局三大地区分类法将我国划分为东、中、西三大地区。最终以农业农村现代化为权重、以乡村人口数据为基础计算泰尔指数,结果见表5。

表5 我国农业农村现代化的泰尔指数及分解

由表5 可知:(1)我国农业农村现代化的总体泰尔指数均值为0.120,组内差距远大于组间差距,东部地区的区域差距最大,其次为西部地区和中部地区;(2)我国农业农村现代化总体差距先升后降,相对2015年,2021年泰尔指数下降13.6%。组内和组间差距均表现出与总体差距相同(先升后降)的演化特征,组内和组间泰尔指数分别下降9.9%和50.9%。东部地区差距呈下降趋势,泰尔指数下降17.1%,中部和西部地区差距呈上升趋势,泰尔指数分别增加6.2%和1.2%;(3)从贡献率来看,我国农业农村现代化差距主要来源于组内差距,其中东部地区占40.7%、中部地区占29.0%、西部地区占30.3%,组间差距对总体差距的影响较小。结合贡献率演化趋势,相比2015年,2021年组内贡献率呈上升趋势,组间贡献率呈下降趋势,表明组内差距对总体差距的作用进一步加剧。但东部地区的贡献率呈下降趋势,中西部地区的贡献率呈上升趋势,说明东部地区差距对总体差距的影响逐渐减少。

4.3 我国农业农村现代化的空间集聚特征

为探究农业农村现代化在空间邻近和地理距离的集聚特征,通过构建两种权重矩阵(空间邻近权重矩阵和地理距离权重矩阵)分别计算全局Moran指数(见表6)。表6显示:空间邻近全局Moran指数的P值大于0.05,地理距离全局Moran 指数的P 值2015—2019 年小于0.05,2020—2021年大于0.05。表明我国农业农村现代化考虑空间邻近的集聚效应不显著,考虑地理距离的集聚效应呈阶段性变化,2015—2019年表现为空间负相关,2020—2021年空间集聚效应失效。总体而言,我国农业农村现代化的空间集聚不受邻近因素限制,地理距离的空间集聚效应不理想。

表6 我国农业农村现代化的全局Moran指数

通过计算地理距离权重矩阵的局部莫兰指数,研究2015—2019 年农业农村现代化的局部集聚状态(见表7)。表7 显示:第一,2015—2019 年我国农业农村现代化局部空间以“低高”集聚和“低低”集聚为主,主要分布在第四象限和第三象限。具体而言,“高低”集聚(第四象限)常驻地区包括河北、黑龙江、江苏等13 个省份,地区农业农村现代化明显高于周边,一般为极化中心位置。“低低”集聚(第三象限)常驻地区包括北京、天津、吉林等7个省份,地区及其周边的农业农村现代化较低,但空间正相关集聚。“低高”集聚(第二象限)常驻地区包括甘肃、青海、宁夏、新疆4个省份,地区农业农村现代化不高,被高农业农村现代化包围。“高高”集聚(第一象限)常驻地区仅四川1个省份,农业农村现代化空间集聚与周边形成了高速双向的正相关溢出效应。第二,2015—2019 年我国农业农村现代化空间集聚结构相对稳定,多数地区保持固定的空间集聚状态,少数地区出现轻微波动,如2016年内蒙古和云南分别下调为“低高”集聚和“高低”集聚、2017 年山西和辽宁回调为“低低”集聚、2018 年云南回调为“高高”集聚而陕西下调为“低低”集聚、2019 年陕西回调为“低高”集聚。

表7 我国农业农村现代化局部空间集聚的象限分布

5 结论

本文利用由熵权法和复相关系数法构成的组合权重评价法,客观反映子系统信息差异和信息重复对农业农村现代化的作用程度,以解决农业农村现代化不是农业现代化和农村现代化简单加成的问题,同时判断农业农村现代化的薄弱环节和突出优势,利用泰尔指数评价东、中、西部地区农业农村现代化的区域差距,利用莫兰指数考察农业农村现代化的空间集聚特征。研究结果表明:(1)2015—2021 年,我国农业农村现代化指数均值为0.315,山东、广东、四川等省份优势突出,多数地区实现正增长,2017 年和2020 年为增长关键年,2019 年为最大阻力年。农业现代化稍逊农村现代化,农业现代化增长优于农村现代化;(2)农业农村现代化由单系统和多系统共存主导,发展类型以结构稳定型为主,包括农业科技发达型、农村设施先进型、农村经济领先型和农业农村混合型4 种主导模式,包括结构趋弱型、结构稳定型和结构向好型3 种发展类型,农业农村现代化的薄弱环节主要为农村治理、农业经营和农业产业;(3)我国农业农村现代化泰尔指数为0.120,总体差距先升后降,组内差距远大于组间差距,东部地区差距最大。农业农村现代化区域差距主要来源于组内差距,尤其是东部地区差距,但东部地区的影响正在逐渐减小。(4)我国农业农村现代化空间集聚不受边缘邻近限制,考虑地理距离后空间集聚效应呈阶段性变化,2015—2019年表现为空间负相关,局部集聚结构相对稳定,以“低高”集聚和“低低”集聚为主,2020—2021年空间集聚失效。