电影《金刚川》剪辑手法初探

刘珺

摘 要|电影《金刚川》作为抗美援朝70周年的献礼片,利用科技的手段分隔三地进行拍摄,塑造了一部大片时代的军事电影。其电影在剪辑上用更具实验性的形式构建叙事框架,并在此之中以碎片化剪辑和超级声效完成奇观化的影像表达,呈现紧张、刺激、更具临场感的动作时空。但与此同时也带来不可避免的诸多问题。

关键词|《金刚川》;电影剪辑;奇观化影像;影片败笔

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

21世纪以来,在国内外双重电影工业的推动下,我国的电影发展迈入了新阶段。尤其是近些年,随着CG特效、VR虚拟、LED屏拍摄、动作捕捉等技术的崛起,我国电影迎来了首个“重工业”时代。“以‘高概念、高技术、高预算为特征的重工业电影代表着一个国家电影工业的水平,也代表着一个国家经济硬实力和文化软实力。”[1]此前,电影市场上出现的“高概念电影”“中国式大片”“主流商业大片”等词正契合着商业化时代中国影像的推陈出新,这些叫法的转变也深谙着我国电影工业发展升级换代的深层次诉求。近些年,现实主义题材的军事电影率先进入到“重工业电影”领域,并在此寻求与新电影制作技术相结合的发展手段,于2020年10月23日上映的电影《金刚川》正是大片时代下军事电影的产物。

2020年是抗美援朝战争70周年,影片《金刚川》为纪念抗美援朝战争,选取战争即将结束时一段鲜为人知的历史故事,讲述志愿军们的英勇事迹。该片以在金刚川上架起一座桥,于第二天清晨供援朝士兵赶赴战场为主线,用三重视点,三次重复的讲法刻画了金刚川上诸多人民志愿军的果敢形象。電影的叙事内容十分简单,叙事手法又不同于以往的军事电影,成为这类电影的一次新兴实验。本文从电影剪辑的角度出发,具体探讨影片如何构建叙事框架与动作时空,并以声效剪辑完成奇观化的影像创作。

一、叙事框架和叙事事件的编排

电影《金刚川》作为大片时代军事电影的代表之一,其影像的叙事已然从以小见大描写战争中的普通人走向战争的正面战场,开始讲述群体作战的故事,以逼真的战争场面、奇观化的视听效果丰富大众的感官,表达战争的临场感。影片分为四个部分,以三重视点叙事,并用重复性的碎片化镜头穿插在前三部分中,构成同一故事三次讲法,突出战士们直面战场的敌我对抗,因此在影片的叙事框架构建上,导演寻求了多样化的可能性。

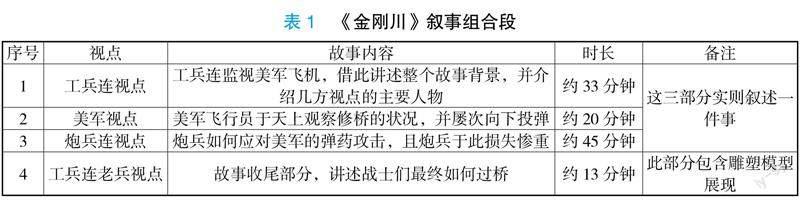

将电影《金刚川》的叙事框架拆开,根据表1可知,导演将影像大致分为四个部分,并在全片插入老兵的回忆作为旁白,叙述整个修桥过程。电影在第一部分以工兵连的视角讲述故事的大致发展,即美军对桥面的炸毁,这部分大概占据影片总时长的四分之一。其后跟着的是天上美军飞行员的视角,在美军的轰炸视角上把故事又讲了一遍,但这一遍的叙事重点转移到了美军对桥体的轰炸,这一部分几乎为全CG制作,且叙事时间稍短一些,大概占据影片的百分之二十不到。紧接着来到的第三部分是炮兵连对美军的正面抵抗,以炮兵连的视角展现这场战斗,这部分占据全片的百分之四十左右,因其戏剧张力来自我军与敌军的互相抵抗,且包含战友牺牲带来的深厚感情,因此影片在这部分必须要拉长时间,将爱国情感最大化地表现出来。最后一部分是全片的收尾阶段,是工兵连老兵的个人视角,这部分由老兵讲述战士们如何过桥,而作为收尾部分,其时长相对较短,约只占到全片的百分之十左右。此叙事组合段的重心实则是关于一个故事的多次重复,在重复中将整个战争的具体内容扩展开来。从叙事线索上来看,与近几年的战争影像类似,几乎都是讲述一场战役下的多条线索,但《金刚川》将每条线索单独摘出成为一个叙述段落,再将三个叙事段落重新组合,是在电影剪辑工业发展下的一次实验性尝试。这一尝试打破了军事电影原先叙事循序渐进、跌宕起伏的多条叙事链交叉,也拆解与重构了大框架下的叙事节奏。

将三重叙事视点拆开来看,根据表2、3、4可知,导演为了提醒观众是事件的三次重复,除以白天和黑夜为时间界限不断循环外,每一部分还分别剪辑相同的事件来构建叙事框架。在表2的事件5中出现了“喀秋莎”炮弹,在表3的事件3、表4的事件5中同样出现;此外关于水中延时炸弹的引爆也多次出现,这一事件分别出现在表2的事件7、表4的事件9中,因表3为美军视角,因此几乎没有过多强调延时轰炸。除大的事件,影像也安排了许多镜头的重复,如夜晚修桥的全景镜头在三部分均出现,第一部分战士用手对着天空寻找美军飞机的镜头在第三部分依旧出现等,这些事件的不断重复在告诉观众这三个部分是连为一体的,只是导演使用特殊的影像处理手法将其分开。

表4的事件数量明显多于表2和表3,由此可见表4部分是全片的叙事重点段落,表1也表明炮兵连视角所占时常为全片最长。表4中,除敌我冲突外,更展现了另一层小冲突,即关磊和张飞的冲突,但他们二人目标一致,身份相似,这也使得二人的冲突在战斗中逐渐被消解,被军人之间的战友情代替,全片在此也穿插了除爱国之情以外的另外一种感情。而表2工兵连视角和表3美军视角叙事类似,表2部分作为背景性段落,所含信息量较多。表3几乎是换个视角将表2的事件重复叙述,叙事信息量较少,因此所占据时长也不多。这三个叙事段落的组合恰好将整个修桥的战斗过程全面化,完成电影的实验性叙事。

表5展现的是电影《金刚川》按照时间线来叙事的事件链条。由表5可知,《金刚川》的整体叙事事件仅有15件,对于普通电影来说,叙事事件大概在25到35件之间,因此金刚川所讲述的故事比普通电影故事都要简单。而根据整体叙事事件的编排来看,事件2、3、6、8、9、10、12、13、14都属于强叙事节奏,仅有事件1、5、7、11属于中弱叙事节奏来缓解强叙事节奏带来的审美疲劳。对于新时期的军事电影来说,以正面作战为代表的强叙事节奏部分与起调和作用的中弱叙事节奏部分一般会以五比五的形式出现在影片中,有的电影里强叙事节奏稍多,但一般不会超过十分之六,如果强叙事节奏过多会导致整部影片节奏失调,观众审美疲劳。而电影《金刚川》明显出现强叙事节奏远远高出中弱叙事节奏的情况,笔者认为这恰巧也解释了导演为何将影片分为四个部分来叙事,而不是像其他军事电影一样,以一条叙事线索贯穿始终。将叙事线索单独拆开,不仅缓解了电影整体的叙事节奏,且拉长了叙事的事件链条与叙事时间,形成了军事电影创作手法的革新。

二、动作时空和叙事节奏的把控

军事电影进入后工业时代以来,因直面战场的戏份增多,其动作戏份与爆破戏份也随之增多。电影《金刚川》的剪辑师在动作时空的剪切中,为了创造电影所要达到的奇观化与临场化效果,使用更为碎片的剪辑手法、大量两极镜头的组接,或是通过升降格、微观化特效场面等手段来营造电影所需要的紧张感与动作本身的危险性,如此手法会带来整个动作戏镜头数量偏多,镜头时长偏短。等到了需要强化爱国感情的时刻,又会将镜头拉长,给观众更长的情绪出口,从而创造小框架内的剪辑节奏,把握观众的心理情绪。

在《金刚川》第三部分的炮兵连视角中,敌我对抗戏份较多,因此电影在对抗场次的剪辑节奏也要更快。表6选取第三部分关磊的炮兵连队伍与美军飞机的对抗,将镜头拆分开来。这段戏总时长仅有47秒,剪辑21刀。根据表6可知,17镜之前的主要对抗镜头不超过3秒,大多控制在2秒或1秒,以构成碎片化的剪辑节奏,完成对本场戏的视觉刺激性表述。且根据表6不难发现,相较于移动镜头,这部分的戏大多还是以固定镜头为主,主要原因来自炮兵连不断寻找敌机位置这段戏几乎在画内调度运动,因此为了不使画面节奏混乱,观众视线复杂化,导演在此处选取了固定镜头为主。在本段的影像中,2镜、3镜、14镜、17镜几乎为同一镜头做多次剪辑,尤其是2镜即是3镜画面放大处理所得来,以此打破剪辑规则,形成两个镜头之间的跳切,带给观众战士死亡的不舒适感。此外,6镜和16镜也为同一镜头的多次剪辑,4镜、13镜、15镜和18镜依旧如此,可见在拍摄中,所设置的机位并不多,如此造成镜头的重复率过高。这也导致了这部分中,镜头的组接仅是为了表达战争的节奏,此外别无他意,略显单调。

根据表6,18镜与20、21镜时长都超过3秒,其中18镜是个移动镜头,讲述因为炮弹不足,关磊忽然无法发弹,此处情节慢了下来,叙事节奏也逐渐变慢。而20镜是个叙事镜头,讲述关磊找枪,以稍慢的节奏推动故事走向21镜;21镜的5秒主要就是为了凸显关磊的英勇,在这一镜之后,关磊被敌军的飞机炸成碎片,这也就是在此段的末尾将镜头拉长,以18镜和20镜做缓冲,最大化21镜所展现的主人公英雄气概和爱国情感。

除“剪”与“接”外,《金刚川》的剪辑师们在塑造战争的残酷性时,还会改变部分影像的帧率,或是将升降格的影像进行组接,重新赋予影像新的内涵与意义。表7展现了金刚川美军释放弹药的部分镜头,美军战士在弹药落下的那一刻死在了飞机上,这9个镜头展现的都为天上的场景,是剪辑前置化的代表。从表7可以看出,大量的飞机坠毁与弹药下落镜头构成了此叙事段,9个镜头中8个都以慢速的形态呈现,且特写占据了绝大部分。此叙事段使用慢速镜头与特写镜头,意在展现敌我双方力量的悬殊,强化奇观化的视觉体验,并强调弹药下落的异景性与我军以土炮击毁美军飞机的史诗感。9镜之后转到炮兵连视角叙事,因此这部分叙事也为炮弹掉落后的情景留下悬念。但本段叙事的镜头组合带来了几个极为严重的问题,首先是每个镜头的含义几乎为零,因此更像是故意拼贴大量慢速镜头以拖延时长。其次,这些慢速镜头与前面炮兵的击落部分并未形成合适的闭环,观众难以感受到炮兵击毁飞机,打败美军飞行员的英勇,反而美化了美军的死亡。

三、声音剪辑的加持

电影的声音创作在经历初创期、发展期和转型期后,已然在今天走向超级声效时期。今日的电影声音发展完全走向工业化、科技化,大量的拟音、混响、全景声、杜比声等效果出现在电影中,完成电影对声音的诉求。本质上来说,今天的超级声效,还是需要依靠多层次、多维度的声音设计,将不同的音乐、音效、台词等以多轨道的形式进行删减与叠加,配合画面带给观众超强的临场感与立体感,体现电影视听的奇观化。电影《金刚川》作为科技助力下的影像产物,以视听上的奇观化与史诗化构建影片,自然少不了超级声效的设计。

表8依旧选取《金刚川》第三部分炮兵连视角中的对战戏,以分镜的形式拆解动作戏中的声音制作。此段主要讲述以张飞为代表的炮兵连与敌军斗争的过程,总时长65秒,剪辑30刀,平均每2秒剪辑一刀,营造快节奏的战争氛围。根据表8不难看出,此段在声音的剪辑上,运用多条轨道来剪辑声效,以配合画面形成奇观化影像。在音乐上,音乐风格类似,几乎都以中频氛围音乐增加战斗的高昂情绪,但音乐有高有低,除音乐节点部分相对较低外,剪辑师对声音的增益进行调控,在低的部分强调其他声效,在高的部分营造氛围。其中镜头6、7、8、11镜均在音乐中融合重鼓点声以强化整体的节奏情绪,鼓点声的出现被安排在激烈的攻击之前,以鼓点声作為节奏推动剂渲染后半部分战斗的强烈。

在音响的安排上,根据表8可以看见,音响出现的内容较多,音响部分在剪辑时的轨道排列也相对丰富。除表现真实感的动作音响和土炮的机械音响外,音响里加入了故意被放大的飞机盘旋声和弹药划过天空的声音。这类声音在制作上实则是通过拟音来完成的,早前就有混音师对《惊魂记》中的浴室尖叫声进行变形,使其成为汽车飞奔而过的声音、飞机的盘旋声等。因此《金刚川》中所出现的这类声音也是通过拟音师扭曲变形其他的声音、用实物进行拟音等手段完成。其音效的主要用途是为了在电影中还原原本的声音节奏,同时塑造“不可能的声音”,即为陌生化的、不会真实出现的声音,这些声音的运用强化了观众的临场感。

在电影《金刚川》的动作时空中,声效剪辑大多遵循多层次、多轨道的音响设计,以低频或中频的音乐增加战争的激烈感,镜头剪辑也以碎片化的形式呈现。《金刚川》虽不是大片时代的第一部军事影像,但依然给后面的《长津湖》《长津湖之水门桥》等军事电影提供了影像制作和声音设计的思路,相较后期上映的二者,《金刚川》的声音设计和影像剪辑都略显单薄,使整部电影的许多问题浮现在银幕上。

四、剪辑难掩影像败笔

从电影叙事的整体框架上来看,以修桥为主题的整个故事矛盾性、冲突性、戏剧性明显呈现出模糊化倾向,故事简单,冲突性弱,戏剧性单薄,前文也说到《金刚川》整体事件数量并未达到普通影像的标准。故事上出现的问题给导演带来了实验性叙事的想法,但这一层想法明显能看出电影呈现较单一化的视觉表达,影像利用“重复”二字不断讲述一个简单的故事,致使观众在观影时感到乏味。电影在镜头的多次重复及叙事的回环往复中丝毫未给观众留下悬念,第一部分中即讲述了第三部分的结局——高炮班的英雄们顽强牺牲,也讲述了第二部分的炸弹投射,总体而言并未以悬念的方式调动起观众对于故事探索的好奇,它使得整部影片显现出冗长感与枯燥感。而第四部分是完全单独的一段,并不参与叙事的重复,它的功能在于为影片收尾,但导演在对第四段的构建中除了士兵们架起了一座人桥外,还以画外音加之纪念模型作为故事的结局,模型式的抒情段落实属刻意,且并未强化影片的主题,反而使结尾更加人为化。

从电影的节奏调动上来看,电影的前半部分过于激荡的情绪使第一、二部分完全成为功能性段落,第一部分好在它处于开头位置,还能够调动起观众的视觉聚焦。第二部分美军视角开始,这种强烈的视觉奇观完全变为了外在躯壳,导演并未为观众留下情绪出口,致使到了第二部分,观众的情绪产生一种混乱性,再加之镜头的大量重复,电影的内在情绪变得更小化。直到第三部分,故事似乎才真正开始,强烈的矛盾冲突,人物个体的碰撞使影片脱离了前两部分的奇观外壳,成为抒情性与仪式化、史诗性为一体的重点段落。这种故事分配会使整部影片的情节、情绪过于杂乱化、分隔化。

从电影的镜头配比上来看,《金刚川》在叙事中,因为剧情简单、叙事线索单一,大量的镜头都以无意义的形式存在。且又因为机位设置得较少,镜头在剪辑上出现了大量重复。上文详细叙述了《金刚川》的分镜里,很多镜头是一个机位的多次剪辑或直接将同机位画面变形处理,这种剪辑形式使得影片的镜头配比相对无趣,且无其他叙事线索穿插,让整个镜头设置看起来是为了讲一件事调动所有机位,运用各种角度拍摄,再做剪辑。相较于《金刚川》,后期的电影《长津湖》在这方面就有了很大的改进,在动作戏中,多线交叉、镜头为后面的剧情做铺垫、镜头以渲染情感,并且机位数量较庞大,使得动作戏有料、有看点,又延长了叙事。而《金刚川》的这一处理手法会让观众觉得大量无意义镜头的堆积是对影像叙事时间的一种拉长,长时间的叙事与较少的信息含量配合讲故事难免会导致影像偏向冗长化、刻意化。

最后从电影的其他元素来看,电影以老兵的画外音讲故事,在这里画外音与剧情连接不算是非常紧密,且老兵画外音的部分很多都是直接表述爱国,如老兵说“但在那个时候,你们可能不相信,俺们这些人没有一个怕死的,真的没有一个怕死的”。大量煽情的旁白穿插致使整部影片看似十分故意,会给观众带来观点的强输出,而不是自己去感受。再者,金刚川除张飞和关磊外,其他几个人人物的塑造也不算成功,例如邓超所饰演的角色看似是对上級的命令不满,但不满之后事件就结束了,并无其他故事的发展,诸如此类人物还很多,好似事件讲了一半,让观众摸不着头脑。在演员的表演上,一些演员的表演过于夸张,如第一部分结尾战士大喊“你拦不住老子”的这段表演实在是过于失真化。

五、结语

电影《金刚川》从8月开拍,三位导演分隔三地,分别构建这个完整的故事,在非同步参与每个部分的拍摄中,难免会出现一些问题。8月拍摄11月上映对电影自身也实属是一个难题。而由《金刚川》不仅可以看出战争题材电影在后工业化时代下的转型,也能看出当下我国电影工业的飞速发展。总体上来说实验性的叙事手法和镜头、声效剪辑带来的视觉奇观是影片最大的特色所在。而电影制作上明显呈现出叙事框架、叙事节奏拖沓,人物塑造不明确的诸多问题,同样也是电影不可回避的部分。

饶曙光、李国聪:《“重工业电影”及其美学:理论与实践》,《当代电影》2018年第4期。