社交媒体中社会比较如何影响用户消费行为

卢新元 张进澳 孟华等

关键词: 社会比较; 社交媒体; 用户行为; 社会性消费

DOI:10.3969 / j.issn.1008-0821.2023.12.004

〔中图分类号〕G252.0 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821 (2023) 12-0039-12

社交媒体作为用户沟通交流、形象展示的重要媒介, 在信息渗透中有意识、无意识地触发着用户间的社会比较, 无形地影响着用户的情感与行为[1] 。目前, 社交媒体的社会比较信息正朝着两极化的趋势发展, 这也推动了社交媒体以上行社会比较和下行社会比较为主的发展方向。一方面, 社交平台的信息发布是不对称的, 用户具有美化发布信息的倾向, 对理想化的信息更有披露意愿, 希望获得他人的关注和赞美[2] 。例如, 人们往往会在发布信息前不断修改、美化文案, 并尝试调整滤镜使图片更具有视觉冲击力, 这种理想化的信息更容易触发用户的上行社会比较[3-4] ; 另一方面, 随着年轻一代生活压力和心理焦虑的不断增加, 越来越多用户渴望通过以自我贬低的方式缓解心理压力, 以“躺平主义” 为代表的“丧文化” 也逐渐成为社交媒体的主要比较信息[5] 。同时, 这种诸如“悲伤蛙” “葛优躺” 的消极信息, 也会自发性地引起用户的下行社会比较。

回顾社会比较研究的发展脉络, 先前的相关研究多聚焦于用户情感领域, 少有研究关注其对用户行为的影响[6-8] 。随着社交电商的持续发展, 社交媒体与电子商务深度融合, 社交媒体中用户间的社会比较与用户消费行为的影响关系开始显现, 并不断增强, 其问题也逐渐引起相关学者的关注[9-12] 。如, Zheng X Y 等[13] 发现, 社会比较对用户的炫耀性消费具有重要影响。潘定等[14] 在此基础上, 通过实验分析发现社会比较与生产性消费呈正相关。梳理相关文献发现: 在结构上, 以往研究普遍认为社交媒体中上行社会比较更具有实践意义, 多关注上行社会比较的影响。随着研究不断深入, 研究人员发现下行社会比较具有重要的研究价值, 但整体缺乏将上行社会比较和下行社会比较纳入同一研究框架的综合性研究[15] ; 在内容上, 以往研究多集中探索社会比较对单一消费行为的影响, 少有研究从社会比较的特征出发进行系统性探究; 在方法上, 以往研究多通过组间实验进行, 忽略了上行社会比较和下行社会比较共存的实际情况[16] 。因此,通过调整实验设计进一步探索现实情境中社会比较对消费的影响, 厘清其对情感、行为的影响机制十分必要。

研究基于社交媒体情境, 将上行社会比较与下行社会比较纳入到整合框架, 通过组间实验和组内实验相结合的形式, 系统探究社会比较对消费的社会性影响[17] 。在理论上, 研究将上行社会比较与下行社会比较相结合, 可以继续丰富社会比较的相关理论, 为未来社交媒体用户行为领域的研究提供参考。在实践上, 研究通过探索社交媒体中社会比较对消费的影响, 可以帮助消费者有效规避消费的社会性影响, 增强消费者理性消费。同时, 揭示社会比较对消费的影响机制, 对于社交媒体企业进一步刺激消费需求、开展精准营销和实现个性化服务也可以提供一定依据支撑。

1文献回顾与理论基础

1.1社会比较

社会比较作为一种自发性的比较行为, 是人类社会生活中普遍存在的现象[2] 。个体有评估自身能力、观点的需求与自我提高的动机, 在这种内生动机的驱使下, 个体会努力寻求各种信息评估自己。尤其在社交媒体背景下, 用户理想化的自我披露为社会比较提供了天然的土壤, 极易产生具有竞争性的社会比较, 自发引起用户间的比较行为[18] 。按照社会比较的信息对象, 社会比较可以分为上行社会比较、平行社会比较和下行社会比较, 由于社交媒体比较信息的两极化特征, 社交媒体中的比较行为多以上行社会比较和下行社会比较为主[5] 。此外,社会比较还存在两种结果, 即产生对比效应或同化效应, 对比效应是指用户在社会比较后自我评价背离比较标准的现象, 而同化效应则是社会比较导致自我评价趋于比较标准的现象[19] 。

社交媒体中的社会比较是一个非对称的过程,用户在社交平台的自我披露是有意识的, 更倾向披露理想化甚至是被处理过的信息[2] 。因此, 社交媒体中社会比较往往以上行社会比较为核心[20] 。上行社会比较的研究视角和对象较为丰富, 不同学者对其作用影响也存在争议。如有学者指出, 上行社会比较是有害的, 会促进用户产生自卑感, 形成攀比心理[21] 。具体而言, 瀏览陌生人的帖子会刺激用户产生自卑感, 强化与他人攀比, 甚至会引起社交媒体的负面使用行为[22] 。但部分研究也指出, 上行社会比较对自我效能和用户行为的影响作用更加明显,也会产生某些积极成果, 如研究发现, 社交媒体的上行社会比较有利于用户健身行为和健身APP 的使用[23-24] 。随着研究不断深入, 相关学者也逐渐意识到下行社会比较的重要性, 有学者开始通过下行社会比较来解释幸福感的产生。如研究发现新冠疫情期间社交媒体中, 用户下行社会比较有利于提高用户的幸福感、缓解疫情压力[2,15] 。此外, 下行社会比较在缓冲病人焦虑情绪和调整其心理健康方面具有积极作用[1] 。综上所述, 以往学者对上行社会比较与下行社会比较的影响进行了较为全面的探索,但总体而言, 将上行社会比较与下行社会比较纳入同一研究框架, 进行综合性的研究相对匮乏。

1.2社会性消费

根据消费的双重属性, 消费不仅具有满足物质需求的私人属性, 也具有自我形象展示和情感表达的社会属性。因此, 按照消费心理和影响范围可以将消费分为私人性消费和社会性消费[17] 。以往社会性消费主要关注奢侈品领域, 但随着信息化不断提高, 消费的社会属性逐渐突出, 互联网也已成为探索社会性消费研究的重要领域[25] 。尤其在社交媒体中, 用户的社会互动已成为刺激社会性消费需求的主力[26-27] 。社会性消费以追求他人对自身能力和社会地位的认同为主, 更强调人际关系等消费的社会性影响, 如有研究指出, 消费者经常通过电视来了解富裕的生活方式并尝试模仿[17] 。同时,相对于私人性消费, 社会性消费更强调精神层面,如面子消费、情感消费。消费者更多希望通过消费行为彰显社会地位, 突出独特性甚至弥补自身与环境的差距[28] 。从消费心理学角度出发, 社会性消费可以分为炫耀性消费、稀缺性消费和从众性消费[10]。

炫耀性消费是指为提升自我形象和社会地位而产生的消费。炫耀性消费更突出社会性的消费属性,如社会地位和声望[29] 。以往研究也表明, 用户在上行社会比较时炫耀性消费倾向会更强烈, 因为上行社会比较容易产生压力, 为了遮掩这种心理压力,表达更具有优势的自我, 用户对炫耀性消费更具有消费倾向[30] 。稀缺性消费指的是用户基于商品的稀缺性而进行的消费, 这种消费往往出于情感需求,通过消费彰显自身与其他购物者的独特之处[31] 。稀缺性消费主要反映在商品的供应性稀缺和时间性稀缺两方面, 以表达个人“与众不同” 的消费心理。消费者在面对社会性情境处于优势的条件下, 往往具有更高的稀缺性消费意愿, 这是一个长期社会比较过程的结果[32] 。从众性消费则是在信息的压力下, 用户对自身缺乏信心, 做出与群体相一致的消费行为[31] 。从众性消费可分为信息性从众和规范性从众两类。社交平台的从众性消费也主要表现为这两点, 即用户容易受其社交媒体的虚拟好友、广告营销引导而产生消费, 以提高自身情感归属与群体认同; 同时, 用户也容易盲目跟随其他用户产生消费[31] 。以上传统研究内容相对薄弱, 多为探索单一消费行为的影响, 系统性分析社会性消费行为影响的研究较少, 尚不能从根本上解释社会性刺激对消费行为的影响。

2研究假设

2.1社会比较对用户消费行为的影响

用户在浏览社交媒体信息时, 可以通过关联周围信息形成对自我评价的标准, 与自身进行比较,产生自发性的社会比较, 直接或间接地影响用户消费[10] 。在比较过程中, 由于不同用户的比较对象不同, 部分用户倾向与高于自身水平的标准进行比较,即上行社会比较, 部分用户更倾向于与低于自身水平的标准进行比较, 即下行社会比较[5] 。在上行社会比较过程中, 用户的自我评价低于平均标准水平,用户认识到与周围的差距而感到平庸, 对自身形成压力, 为减小这种压力, 避免被“小瞧”, 用户会渴望通过炫耀性消费来提高自我的社会地位以弥补与周围的差距, 提高周围对自身的认同[12,14] 。上行社会比较也会降低用户对消费行为的信心, 使用户期望通过消费来融入集体, 即采用从众性消费掩饰自身与周围的差距, 维护自尊[33] 。在下行社会比较过程中, 用户通过社会比较发现, 其自我评价高于平均标准水平, 认识到这种优势后, 用户会进一步强调自身与周围的差距, 通过增加炫耀性消费以展示自身社会地位, 彰显优势。同时, 用户也会强化消费的独特性, 通过稀缺性消费来保持自身优势,让其他用户认识到与自己的差距, 从而获得他人关注与羡慕[33] 。由此提出假设:

H1a: 上行社会比较与炫耀性消费行为呈正相关

H1b: 上行社会比较与从众性消费行为呈正相关

H2a: 下行社会比较与炫耀性消费行为呈正相关

H2b: 下行社会比较与稀缺性消费行为呈正相关

2.2自卑感和幸福感的中介作用

将SOR(Stimulus-Organism-Response) 理论纳入社会比较对情感、消费的影响机制, 社会比较作为外部的物理刺激, 个体在进行社会比较时, 消费行为必然在情感的中介下触发, 如已有研究证实,情感在社会比较与用户行为间的中介作用[23] 。但随着研究的深入, 发现上行社会比较与下行社会比较对情感的影响并非仅存在强弱与方向的差异, 而是存在两条不同的情感变化路径[10,34] 。以往研究表明, 上行社会比较使用户感到“不如别人”, 产生妒忌、自卑感和损害自尊; 下行社会比较则感到“优于他人”, 有助于骄傲、幸福等积极情感的产生[35] 。在上行社会比较中, 用户往往会产生压力、妒忌等情感, 内心产生自卑感[36-37] 。这种自卑心理会认为自身水平低于平均标准, 因此, 为了保持自身形象地位, 用户会通过炫耀性消费来展示自身地位, 也会刺激产生从众性消费来维护自身关系, 减弱这种自卑感带来的心理压力。通过补偿理论解释,用户通过炫耀性消费可以弥补自身在社会比较过程中的情感缺失, 随着自卑感的增强, 用户也会陷入自我怀疑中, 对消费行为不自信, 从众性消费则可以避免这种消费的不自信。此外, 在下行社会比较过程中, 用户也会通过与“不如自己” 的对象对比,减少自身焦虑, 增加主观幸福感, 有研究表明, 在奥运会中铜奖选手会更倾向于通过下行社会比较与第四名进行对比, 而银奖得主更倾向于通过上行社会比较与第一名进行比较, 因此, 往往铜奖得主比银奖得主更具有幸福感[2] 。还有研究表明, 下行社会比较在患者的治疗过程中有益于其心理健康[34] 。随着幸福感的提高, 這种“优于平均值” 的感觉会提高用户的独特性, 在消费方面用户则会对消费行为的独特性提出更高要求, 产生更高的稀缺性消费行为[33] 。同时, 用户也渴望获得更多的关注与认同, 从而增强炫耀性消费。由此提出假设:

H3a: 自卑感中介了上行社会比较对炫耀性消费行为的影响

H3b: 自卑感中介了上行社会比较对从众性消费行为的影响

H4a: 幸福感中介了下行社会比较对炫耀性消费行为的影响

H4b: 幸福感中介了下行社会比较对稀缺性消费行为的影响

2.3反事实思维的中介作用

反事实思维是自身对已有结果反向思维体验的过程, 在个体社会比较、替代行为等情境下较为集中[38] 。与社会比较相同, 反事实的思维同样具有促进、完善和提高自我的功能, 且反事实思维根据虚构对象的不同也可以分为上行反事实思维和下行反事实思维, 二者都具有影响个体情感的作用[39] 。反事实思维具有明显的对比效应, 即通过虚拟构思为自身提供一个比较场景, 进行替代比较, 其可以通过假设“如果……就……” 的形式进行表示。由于社会比较可以天然提供用户构建虚拟的比较场景,因此, 反事实思维过程往往在社会比较的条件下触发。以往研究表明, 上行社会比较和反事实思维间往往会产生同化反应, 即反事实思维往往会在比较的情境中被激活[39] 。当用户上行社会比较时, 通过同化反应, 人们通常会进入“上行假设” 的虚构情境中, 而反事实思维的过程会让用户进一步意识到自身与外部的差距, 这种对比效应会刺激用户产生自卑感等负面情绪。比如银牌得主在与金牌得主比较后, 会陷入“如果我再努力一点, 得金牌的就是我了” 的困境, 增强金牌与银牌的客观差距,产生负面情感。而在下行社会比较过程中, 用户通过反事实思维进入一个更差的环境中, 这种差距对强化用户幸福感具有积极意义。由此提出假设:

H5a: 反事实思维中介了上行社会比较与自卑感的影响

H5b: 反事实思维中介了下行社会比较与幸福感的影响

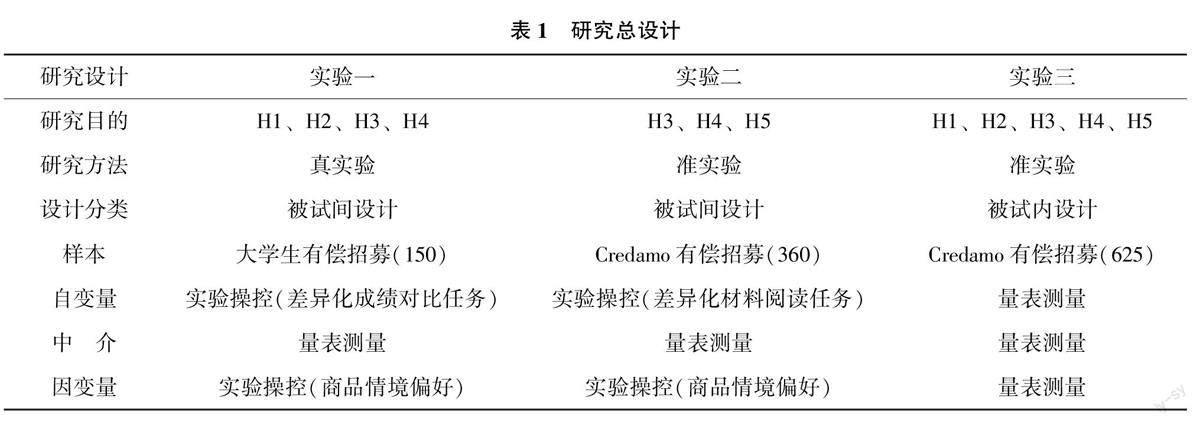

研究以3 次面向不同调查对象的实验对假设进行了层层深入的验证(研究总设计如表1 所示)。通过调整变量测量方式、样本规模, 进一步提高了研究结论的信效度和稳定性。同时, 通过转换实验设计思路, 实现了社会比较对消费社会性影响的多视角探讨。具体而言, 在变量测量的设计上, 实验一和实验二的自变量由实验研究主动操控, 其因变量则通过商品偏好测试进行测量(两次不同的偏好测量), 实验三全部为量表测量; 在实验样本上,实验一通过线下实验有偿招募大学生进行测试, 具有较高的内部信度, 实验二、实验三则通过Cre?damo 平台线上有偿招募志愿者进行准实验, 实验样本不再局限于学生群体; 在实验的设计方面, 实验一、实验二通过组间设计的实验设计方法, 有效避免了实验的“霍桑效应”, 而实验三则基于泰勒等的假设, 认为社会比较是双向进行的, 因此, 通过组内设计的方式对样本进行情景模拟实验[2,16] 。在研究目的上, 实验一主要分析了主效应与情感的中介作用。在此基础上, 实验二对实验一的结论进行进一步探索, 并分析反事实思维的中介作用。最后, 实验三进一步还原现实情境, 通过大样本分析对前两个实验结果的稳定性进行进一步探索检验。

3实验一

3.1实验设计

实验一的目的是测试社会比较对社会性消费的主效应, 并进一步探索情感的中介作用。研究在华中某高校招募到志愿者150 人进行线下实验, 并将其随机分为3 组进行对照实验。实验组通过设置不同的比较任务进行刺激处理, 操控比较方向, 具体分为上行社会比较实验组和下行社会比较实验组,控制组无社会比较刺激[30] 。具体社会比较刺激为要求实验组被试者回忆在QQ 好友列表中成绩最好(或最差)的同学与其成绩、学习表现, 并与之比较。具体测量根据百分尺度(1 表示最差, 100 表示最优), 由被试者对自身成绩打分。

在测量社会性消费倾向方面, 研究通过设置不同的商品情境进行偏好测量。炫耀性消费研究提供仅商品品牌标识大小不同的两款黑色鸭舌帽给被试者选择, 通过其对两种商品的偏好检测其炫耀性消费的倾向[14] 。研究为稀缺性消费测量设置了相应的购买情景, 假设被试者在准备吃飯时有两种选择,其中A 餐厅有一个优雅的、和谐的就餐环境, 确保为客户提供最新鲜的配料和菜肴, 他们的特色菜有限供应, 要求就餐者提前3 天预定; B 餐厅的特色菜很受欢迎, 他们的菜品供应十分充足, 如果去这家餐厅, 他们的招牌菜是不可错过的[40] 。从众性消费的设计借鉴了冉雅璇等的思路, 告知被试者需要购买一个蓝牙耳机, 并对两款耳机感到难以取舍, 于是询问朋友的意愿。其中有35%的朋友表示更喜欢A 耳机, 65%的朋友更喜欢B 耳机, 通过被试者对两款商品的偏好测量其从众性消费倾向[41] 。另外, 自卑感的测量借鉴Walton C C 等[42]的研究, 通过对自卑意识和自卑感的克制两维度测量, 幸福感借鉴Nguyen N 等[43] 和Olivos F 等[2] 的测量题项, 同时均采用七点量表进行测量。

3.2实验结果

在对社会比较操控的有效性检验时, 研究发现,下行社会比较实验组中有两名成绩满分被试者, 控制组1 名成绩满分被试者, 无被试者成绩为零, 借鉴潘定等[14] 的处理方法, 研究剔除以上数据。同时, 研究分别将两个实验组与控制组成绩进行对比分析, 采用独立样本T 检验, 发现上行社会比较的成绩显著低于控制组(M上行= 61.72, M控制= 71.20,F(1,97)= -3.57, p<0.01); 下行社会比较实验组成绩显著高于控制组(M下行=84.19, M控制=71.20,F(1,95)= 5.20, p<0.01), 即证明本次实验对社会比较方向的操控有效[44] 。

研究首先对社会比较的主效应进行分析。通过独立样本T 检验发现, 上行社会比较中, 炫耀性消费(M上行=4.84; M控制=4.22; p<0.01)和从众性消费(M上行=5.34; M控制=4.61; p<0.01)发生了显著性的提高, 在下行比较中, 炫耀性消费(M上行=5.21; M控制=4.22; p<0.01)和稀缺性消费(M上行=5.15; M控制= 4.53; p<0.01) 发生了显著性的提高, 这说明社会比较和社会性消费之间可能存在某种促进关系。为进一步分析验证, 研究采用偏最小二乘法PLS 的方法对其关系进行分析, 因为以往经验表明PLS 在检验小样本数据时, 具有较好的信效度[45] 。通过PLS 进一步检验发现, 上行社会比较对炫耀性消费( β = 0.210, t = 2.209, p =0.027)和从众性消费(β = 0.216, t = 2.326, p <0. 01)呈正相关, 验证了H1a 和H1b。同时, 也发现下行社会比较对炫耀性消费( β = 0.331, t =3.645, p< 0.001) 和稀缺性消费(β = 0.227, t =2.435, p<0.01)作用明显, 验证了H2a 和H2b。

在社会比较和社会性消费行为之间是否还存在情感的中介作用, 研究对其进行了进一步分析。其中, 对自卑感和幸福感进行检验性因子分析, 发现因子载荷全部大于0.7, 表明其均具有良好的聚合效度[46] 。研究分析发现, 上行社会比较对自卑感呈正相关(β = 0.345, t = 3.928, p<0.001), 自卑感对炫耀性消费(β = 0.740, t= 18.092, p<0.001)和从众性消费(β =0.622, t= 13.573, p<0.001)呈正相关, 即自卑感中介了上行社会比较和相关消费行为, 同时参考Liu Z 等的研究, 进一步通过Boot?strap 方法抽样5000次对其中介结果检验, 结果表明, 二者的偏差修正区间分别为[0.133,0.407]和[0.107,0.343], 不包含0, 验证了H3a 和H3b[47] 。但在下行社会比较中, 研究发现虽然幸福感与炫耀性消费(β = 0.407, t = 5.130, p<0.001)和稀缺性消费(β =0.766,t= 12.618, p<0.001)呈正相关,但社会比较对幸福感的主效应影响并不显著(β =0.034, t=0.316,p>0.05), 即幸福感不能显著中介上行社会比较和相关消费行为, H4a 和H4b 不成立。

3.3讨论

通过实验一的分析, 证明了H1a、H1b、H2a、H2b、H3a、H3b 成立, 发现社交媒体中上行社会比较与炫耀性消费和从众性消费有正向影响, 而自卑感则会中介这种影响; 在下行社会比较中, 虽然下行社会比较与炫耀性消费和稀缺性消费呈正相关, 且幸福感与炫耀性消费和稀缺性消费呈正相关, 但幸福感的中介效果并不显著。因此, 研究考虑在社会比较对情感的影响过程中是否有其他变量作用, 是否测量样本和测量方式对本次的实验结论具有限制性影响。已有研究表明, 社会比较与反事实思维在情感调节上具有紧密联系, 进一步探索反事实思维是否影响社会比较对情感的调控过程是未来研究的主要方向[39] 。同时, 实验一的样本仅受限于学生群体, 比较方向也限制于学业成绩, 进一步扩大研究样本效度也是后续研究需要考虑的重点。

4实验二

4.1实验设计

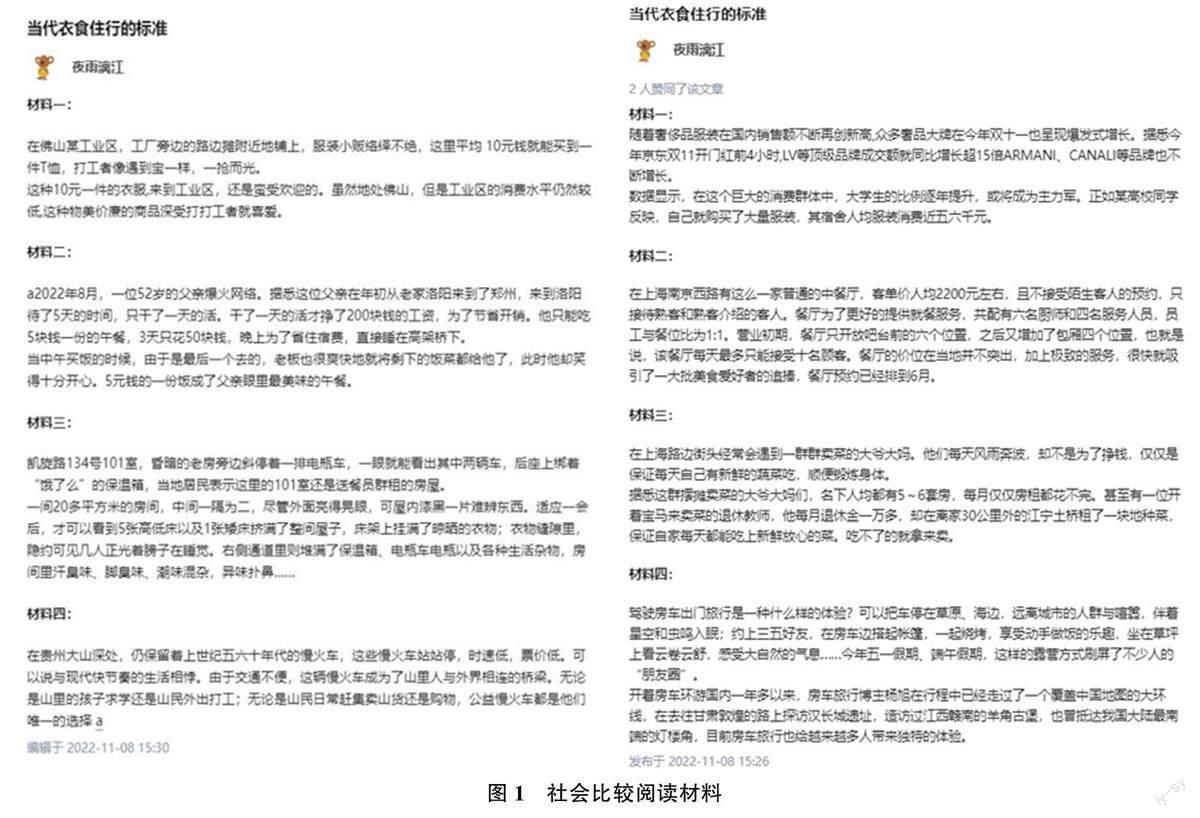

本实验的目的是进一步检验实验一的研究结论, 分析并探讨反事实思维在社会比较对情感控制中的影响, 同时, 通过改变消费偏好的测量方式、样本结构以增强实验的外部效度与稳定性。首先,研究通过Credamo 有偿招募到360 名实验对象, 并随机将招募对象分配到3 组不同的实验情境进行组间实验(上行社会比较VS. 下行社会比较VS.无比较), 其中每组120 人。实验通过材料阅读任务对比较方向进行操控, 阅读材料为一则来自知乎的帖文, 如图1 所示, 该材料涉及“衣食住行” 等不同维度的比较标准, 且材料经线下预测试, 方差分析(F(2,27)= 13.862, p<0. 001)效果良好。实验中通过被试者使用百分尺度, 对自身“生活水平”打分测量, 以检测实验操控的有效性。

在变量测量方面, 研究改变了实验一的商品偏好情境。炫耀性消费通过对两件T 恤的消费偏好进行测量, T 恤的外观仅仅只有商标标识的大小不同[13] 。稀缺性消费则给被试者提供相应的消费情景, 在展会上看到一款新的手表, 手表配置十分精致的内芯, 获得了权威标准的认证, 自己感到十分满意。但存在两种型号可以选择, 型号A 是独家全球限量版, 能彰显自身与他人的与众不同, 标语是“库存有限, 速来抢购”; 型号B 是一个新版本,库存众多, 在今年的穿搭中十分受欢迎, 标语是“库存充备, 欢迎购买”[40] 。从众性消费则通过读书俱乐部的偏好选择进行测量, 设置情景为当自己打算加入读书俱乐部的时候, 面临两种选择。其中一家读书俱乐部现有524 个成员, 更受欢迎, 他们的口号为“阅读是属于你的, 你是我们中的一员吗”; 另外一家俱乐部现仅有42 个成员, 更具有独特性, 标语写着“读书, 让你脱颖而出”[41] 。在自卑感和幸福感的测量方面, 研究与实验一测量方式相同。反事实思维的题项参考乔琳等研究设计,根据情境改编, 提出3 个问题, 即“现实中, 要是优于他人的是我, 我会对自己更满意” “现实中,要是比他人差的是我, 我会更不幸福” “我总是忍不住地想如果我是他人, 会怎么样”[38] 。

4.2实验结果

采用与实验一相同的处理、分析方法, 剔除自我评价极端的被试者, 共计无效样本15 份, 回收有效样本345 份。为检验操控社会比较方向控制的有效性, 對3 组数据进行分析。将上行社会比较实验组与控制组进行对比分析, 通过独立样本T 检验发现, 上行社会比较实验组的成绩显著低于控制组( M上行= 41.76, M控制= 55.43; F (1,227) =-3.622, p<0.001), 即上行社会比较阅读任务的控制有效。对下行社会比较实验组与控制组进行独立分析, 通过独立样本T 检验发现, 下行社会比较的成绩显著高于控制组(M下行= 60.88, M控制=55.43, F(1,228)= 2.592, p<0.01), 即表明下行比较操控有效。另外, 通过进一步检验分析, 反事实思维题项设置良好(Cronbach.s α>0.8), 自卑感和幸福感等题项的因子分析与信效度也表现良好,其中, 因子载荷也均大于0.7, AVE 大于0.5, 且VIF 小于3[48,38] 。

实验分析表明, 反事实思维中介了上行社会比较和自卑感。具体而言, 上行社会比较对自卑感的主效应显著(β =0.129, t=2.244, p<0.05), 上行比较与反事实思维呈正相关(β =0.208, t=3.178, p<0.01), 且反事实思维与自卑感呈正相关(β =0.418,t=6. 639, p<0.001), 即反事实思维中介了上行社会比较和自卑感, 且在Bootstrap 方法检验中, 其偏差修正区间为[0.043,0.132], 不包含0 值, H5a成立。同时, 研究进一步验证了自卑感对炫耀性消费(β = 0.449, t = 7.744, p<0.001)和从众性消费(β =0.424, t=6.862, p<0.001)的影响, 其偏差修正区间分别为[0.015,0. 104]和[0.014,0.104], 均不含0 值, 即H3a、H3b 成立。下行社会比较对幸福感的主效应仍不显著(β = 0.020, t = 0.302, p>0.05), 即H4a、H4b、H5b 不成立。研究发现, 下行社会比较与反事实思维呈正相关(β =0.274, t=4.454, p<0.001), 且反事实思维有助于幸福感的产生(β = 0.365, t = 5.247, p<0.001), 表明下行社会比较与幸福感的主效应与间接效应可能存在不同的影响关系。

4.3讨论

研究通过分析进一步发现反事实思维在情感控制中的中介作用, 揭示了上行社会比较通过反事实思维和自卑感对炫耀性消费以及从众性消费的链式中介作用[49] 。但仍出现了一些新的问题, 即反事实思维的存在不仅没有厘清下行社会比较中幸福感的产生机制, 更让下行社会比较与幸福感的关系变得模糊。因此, 研究猜想, 这种关系是否与社会比较的双向性有关, 即以上的实验过程均为组间等组设计, 而已有研究表明, 社会比较并不是一个单向的过程, 上行社会比较和下行社会比较是同时存在的[16] 。因此, 将上行社会比较和下行社会比较两种刺激同时处理于被试者, 通过组内实验进一步梳理社会比较、反事实思维、情感与社会性消费的影响机制, 这是实验三的研究目的。

5实验三

5.1实验设计

实验三采用组内设计的方法进行情景模拟实验, 并通过Credamo 平台进行发放实验问卷。研究通过情景模拟实验, 让被试者先后回忆自己在使用社交网络媒体时(刷朋友圈), 是否有发现一些朋友在学习或生活中十分理想(或相对较差), 让自己感到了差距, 并简要描述他们比自己优秀(或差)的方面, 使被试者同时进行上行社会比较和下行社会比较刺激。研究在社会比较的测量上借鉴牛更枫等[44] 的设计, 通过改进的社会比较倾向量表进行测量。社会性消费方面, 炫耀性消费测量在Chaudhuri H R 等[50] 的研究基础上, 参考李嘉欣等[29] 的研究进行改进测量量表, 从众性消费和稀缺性消费借鉴金晓彤等[31] 的设计。用户情感和反事实思维的测量与实验二相同。

5.2实验结果

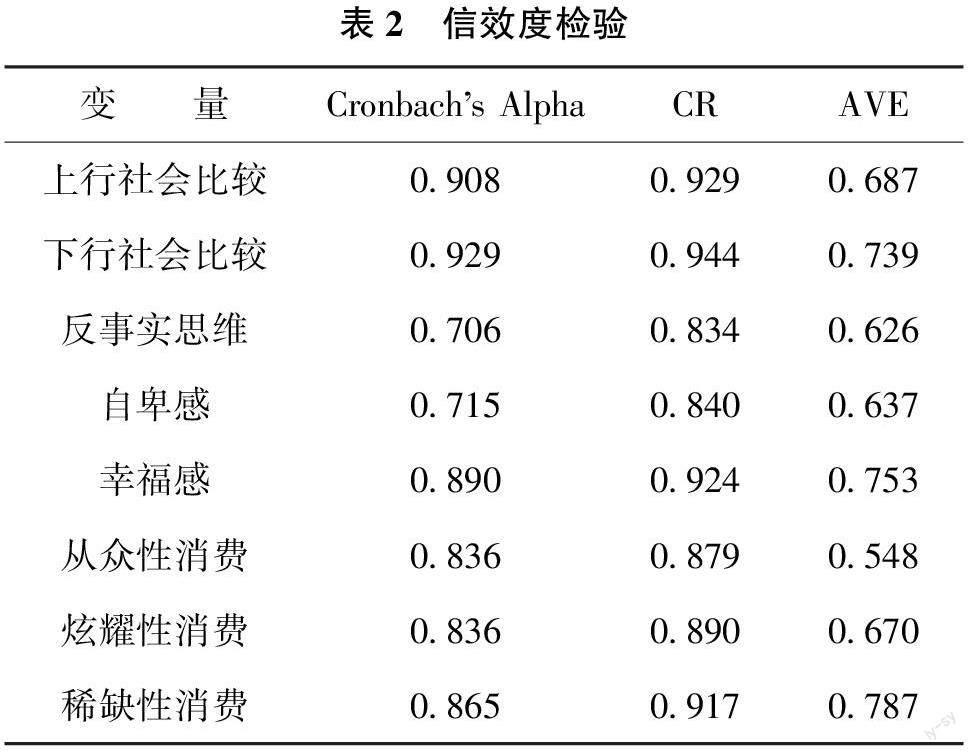

研究共計回收问卷625 份, 通过甄别性题项、答题时间和社会比较的描述效果筛选出有效问卷510 份, 共计问卷有效率为81.6%。其中男性被试者占比39%, 女性被试者占比61%, 15. 1%的被试者为中专及以下学历, 66.5%为本科学历, 18.5%的被试者为研究生学历, 本次被测样本的结构表明实验具有较高的外部效度。通过采用与研究一相同的研究方法进一步分析, 研究发现, 各个变量的信效度较好, 其中Cronbachs α 均大于0.7, 且大部分大于0.8, CR 大于0.7, AVE 大于0.5, 表明信效度良好, 同时VIF 小于3, 无共线性问题, 具体检验值如表2 所示[46] 。

研究通过大样本测试进一步验证了H1a、H1b、H2a、H2b、H3a、H3b、H5a 成立, H4a、H4b、H5b不成立, 但也进一步发现反事实思维在下行社会比较和幸福感、幸福感在下行社会比较和消费之间存在遮掩效应。具体而言, 上行社会比较对从众性消费(β =0.203, t = 4.342, p<0.001)和炫耀性消费(β =0.341, t = 7.770, p<0.001)的正相关依然显著, 下行社会比较与炫耀性消费(β = 0.143, t =3.180, p < 0.01) 和稀缺性消费(β = 0.187, t =4.584, p<0.001) 正相关也显著, 即进一步验证了H1a、H1b、H2a、H2b。如图2 所示, 研究进一步通过Bootstrap 的方法检验了自卑感在上行社会比较和消费行为之间的中介作用(CI上行—自卑感—从众消费=[0.081,0.188]、CI上行—自卑感—从众消费=[0.065,0.154]),以及反事实思维在上行社会比较和自卑感之间的中介作用(CI上行—反事实思维—自卑感= [0.003,0.040]), 即H3a、H3b、H5a 依然成立。虽然与以往相同, 研究没有证明H4a、H4b、H5a 成立。但通过组内实验进一步还原现实生活社会比较的双向关系后, 研究发现了反事实思维和幸福感的遮掩效应: 下行社会比较与幸福感存在显著的负相关关系(β =-0.109,t= 2.211, p<0.05), 幸福感对炫耀性消费(β =0.208, t= 4.318, p < 0.001) 和稀缺性消费(β =0.130, t=2.821, p<0.01)呈正相关, 即幸福感在下行社会比较和消费之间存在遮掩效应; 下行社会比较与反事实思维呈正相关(β =0.448, t=12.638,p<0.001), 反事实思维对幸福感有正向影响(β =0.174, t=3.069, p<0.01), 但下行社会比较与幸福感呈负相关, 即反事实思维在下行社会比较和幸福感之间存在遮掩效应。将上行社会比较和下行社会比较纳入同一研究框架, 也为其对比不同方向的社会比较提供了可能。通过对比发现, 上行社会比较对情感的影响更强(β上行=0. 428, β下行=-0.109),且上行社会比较对消费的作用效果更明显(上行社会比较: β从众性消费= 0.243, β炫耀性消费= 0.302; 上行社会比较: β炫耀性消费= 0.208, β稀缺性消费= 0.130),这与以往的研究结果相同, 即上行社会比较对用户更有影响力[23] 。同时研究发现, 在下行社会比较过程中反事实思维的中介作用效果更为明显(上行社会比较: β上行~反事实思维= 0.131, β反事实思维~自卑感=0.139; 上行社会比较: β下行~反事实思维= 0.447,β反事实思维~幸福感=0.191), 这可以通过人们对负面的情感更加敏感进行解释, 即下行社会比较中, 反事实思维的对比效应更明显, 其更容易虚构比现实情况更糟糕的场景[51-52] 。

5.3讨论

实验三通过情景模拟实验, 进一步以大样本验证了实验一和实验二的结论, 增强了实验结论的外部信度。同时, 研究将消费偏好测量转换为消费量表, 并采用组内实验设计的方法, 将实验结果进一步量化, 为对比分析上行社会比较和下行社会比较两种社会比较机制提供了基础。实验三还通过组内实验的研究设计, 进一步还原了现实生活社会比较的双向关系, 发现了反事实思维和幸福感在下行社会比较与消费行为之间的遮掩效应, 即由于下行社会比较的同化效应致使用户自我评价趋于比较标准, 降低了用户的幸福感, 导致下行社会比较与幸福感的直接作用与间接作用同时存在、方向相反,下行社会比较与消费行为的直接作用与间接作用同时存在、方向相反。实验一和实验二未发现该遮掩效应, 可能是由于通过等组设计和变量操控的实验方式, 忽略了社会比较的双向性和非对称性。

6研究结论与启示

6.1研究结论

研究在社交媒体的背景下, 将社会比较理论与消费者行为相结合, 揭示了社会比较对社会性消费的影响机制。研究的主要结论如下: 第一, 社会比较对消费的影响显著存在。其中上行社会比较对炫耀性消费和从众性消费有正向影响; 下行社会比较对稀缺性消费和炫耀性消费有正向影响。其中炫耀性消费和社会比较行为关联性更高, 且与社会比较的方向无关。第二, 自卑感对上行社会比较和消费的中介效果是显著的, 上行社会比较对自卑感存在积极影响, 而自卑感会增加炫耀性消费和从众性消费。但幸福感对下行社会比较和消费的中介效果并不显著, 其存在遮掩效应, 这可以通过社会比较的同化效应进行解释, 因为下行社会比较对用户情感的影响存在同化效应, 导致用户幸福感降低[19] 。第三, 研究发现反事實思维对上行社会比较和情感的中介作用显著, 再次验证了社会比较和反事实思维的情感调节功能。

与研究预期不同, 即H4a、H4b、H5b 不成立,研究发现下行社会比较与幸福感之间并非是正向相关的关系, 这与以往的研究具有一定的冲突[34] 。由于实验操控的下行社会比较刺激过程有引导提供测试者比较对象, 因此, 实验的社会比较属于显性社会比较范畴。而已有研究表明, 在显性社会比较中, 下行社会比较往往以同化作用为主[53] , 即在下行社会比较中用户的自我评价会和比较标准趋于一致, 因为下行社会比较会让用户感到“周围的不幸”, 进而使自我评价趋于较低水平, 降低了用户的幸福感[19] 。因此, 在3 次实验中, 下行社会比较与幸福感的正向相关关系均没有成立, 且反事实思维和幸福感在下行社会比较对消费的影响中存在遮掩效应。因此, 下行社会比较对幸福感的主效应以同化效应为主, 其经由反事实思维的中介过程以对比效应为主, 这也可以通过反事实思维明显的对比效应进行解释[54] 。

6.2理论贡献

研究具有重要的理论贡献。首先, 研究将社会比较作为一种社会性现象出发, 借助社会性消费概念, 系统性探索了社会比较对消费行为的影响。以往的研究多关注社会比较对情感的影响, 少有消费方面的研究也多从炫耀性消费、生产性消费等出发, 关于社会比较如何系统影响消费的探索有限[10,14] 。以往的社会比较侧重关注上行社会比较对用户的影响, 研究通过3 次实验分析, 进一步解释了这种研究趋势存在的合理性, 即下行社会比较对幸福感的作用往往是不显著的(实验一、实验二),在现实环境中甚至为负向影响(实验三), 这与社会比较的一般性规律相违背。与以往不同, 研究通过大样本分析, 发现由于下行社会比较的同化效应,导致下行社会比较与幸福感呈负相关, 因此, 反事实思维和幸福感在下行社会比较和消费间存在遮掩效应。同时, 将上行社会比较与下行社会比较相结合的研究形式, 也为今后研究提供了新的方向。最后, 研究通过组间设计和组内设计相结合的方法进行实验, 深入揭示了社会比较对用户社会性消费影响机制。以往实验法多采用组间实验的实验设计,但这种实验方式存在弊端, 研究三通过转变实验设计的方式, 进一步对研究结论进行分析检验, 为今后社会比较的实验探索开辟了新渠道。

6.3实践启示

实践启示主要包括两个方面。一方面, 对于企业的营销和管理, 研究可以提供以下启示: 第一,社交媒体的社会比较对消费具有显著的社会性影响。因此, 企业管理者应该不断强化社交媒体的社会比较行为, 进一步支持鼓励信息比较, 如企业可以关联信息及时推荐与提醒功能, 也可以通过微信好友、通讯录联系人推荐机制, 强化电子商务平台与社交媒体的联系, 对电商平台赋予更多的社交属性, 强化社会比较行为, 刺激社会性消费需求。第二, 企业管理者也应该积极推进精准营销, 对于上行社会比较倾向较高的用户, 企业应顺从炫耀性消费和从众性消费心理, 为其相关商品提供个性化推荐, 满足其消费的情感需求。由于下行社会比较对情感调节作用并不显著, 因此, 在下行社会比较中有效突出强化反事实思维也是企业营销的重点工作, 如在广告中加入“如果……, 就……” 等广告词, 增强其反事实思维的对比效应。第三, 企业应重视用户的社会性情感诉求, 提高服务体验。对用户消费后的情感变化进行追踪管理, 使其消费行为可以有效弥补社会比较过程的情感缺失, 也为企业合理调控社会比较的强度提供支撑; 另一方面,对于用户而言, 研究发现社交媒体中社会比较对用户的情感影响多为负面作用, 因此, 减少社会比较是社交媒体用户规避负面情感的有效方式。下行社会比较中反事实思维的间接作用有助于提高幸福感, 因此, 反事实思维可以强化下行社会比较的对比效应, 减少其对幸福感的消极影响。社交媒体的社会比较对用户消费具有显著性影响, 用户应该通过调节社会比较的信息刺激与情感波动规范自我消费行为, 减少社会比较对消费行为的社会性影响,增强消费者理性消费。

6.4研究局限与展望

研究存在一些不足之处。首先, 受制于实验对象和实验方法, 研究分别将QQ、知乎、微信朋友圈作为3 次实验的社会比较场景。但由于用户对不同社交媒体功能定位存在差异, 不同社交媒体的社会比较信息强度不同, 对用户消费的影响也有所不同[55] 。未来研究可以进一步探究不同社交媒体背景中社会比较对用户消费影响的差异[56] 。其次,由于社会性消费分类较多, 不同研究领域学者的分类也具有一定差异, 如国内部分学者从比较的自发性出发, 将社会性消费行为分为主动型社会性消费和被动型社会性消费, 研究根据Franck 定义, 从消费心理学的角度对其进行探究, 存在一些局限[17] 。未来研究可以根据不同的问题视角, 进一步探索其他社会性消费分类的不同影响。