假肢矫形工程产学研“医工融合”人才培养探讨

胡京汇 陈静 李古强

[摘 要] 从假肢矫形工程专业所需康复医学、工学角度出发,通过“医工融合”和产学研协同育人教学改革设计,探索如何利用滨州医学院的康复医学院、康复工程研究院及附属医院现有知识、仪器和临床资源,通过“医工融合”课程改革、多导师培养、科研项目培养等举措拓展本专业学生的视野,结合实训基地和产学研项目提高学生的专业素养和实践能力。分析学生的学习过程和特点,推动师生教学观念和学习效率的提升,为产学研协同育人教学改革提供参考。

[关 键 词] 假肢矫形工程;医工融合;人才培养

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)33-0077-04

伴随我国快速进入老龄化,劳动力红利消失。2022年60岁以上人口占比达20.4%,预计2035年将步入重度老龄化社会,达到30%左右[1]。迄今为止,国内尚有8500多万残疾人,其中肢体残障者2412万,享受装配假肢辅具服务者占比不到40%[2]。老龄化、少子化等人口结构问题带来的社会负担,迫切需要假肢矫形工程、康复工程等专业人员服务康养事业,推动康复辅助技术的研发、生产和服务。传统康复教育需跟随国内产业升级的变革浪潮,抓住“百年未有之大变局”的机遇期,将康养与科技结合,利用新技术、新科学推动“医工融合”促进假肢矫形工程的专业发展,通过科技改善残障人士的生活质量和生活方式。康复辅助器具能改善残障人士及临时性行动不便病患的生活质量,为使用者提供一种与外部环境交流和功能补偿的方法[3]。假肢矫形工程是康复辅具和康复工程的核心,通过现代工程原理补偿、矫正或增强残疾人已缺失、畸形或功能减弱的身体部分或器官,使残疾人最大可能性恢复功能或代偿功能和独立生活的应用性技术。

国内最早的假肢矫形教育始于1987年民政部假肢技工学校,先后经历了技师培训、ISPO假肢矫形技术员的中专、职业、专科、本科教育等阶段。伴随Jim Reswick对康复工程的推动,假肢矫形工程作为康复工程中的核心在康养健康事业中逐渐发挥重要作用[4-5]。国内假肢矫形技术从业人员较少,开设课程学校只有9所(7所医学类,2所理工类,目前有4所通过国际假肢矫形协会(ISPO)认证)。北京大学国家发展研究院王敏预测未来医疗保健人均占比消费将由2015年的7.4%增加到2049年的15.4%,成为生活中的重要开支[6]。

2018年,世界卫生大会中指出,全球需要获得辅助技术的人口为10亿,尚有90%无法获得相应的服务。西方发达经济体的假肢矫形发展于第一次世界大战时期,具备完善的康复辅具产业链和阶梯型人才培养体系,产品涵盖设计、制备、监测、售后等环节,正向智能康复方向快速发展[7]。国内的康复学科当前极度缺乏具备医学、康复辅具材料和人工智能背景的复合型人才。国家康复中心的朱图陵指出辅助技术先后经历早期忽略、残疾人需要康复工程技术、功能障碍者需要辅助技术和人人需要辅助技术的历程[4]。国内的康复工程技术产业与国外相比落后三十年[8],发展国内的假肢矫形工程、康复工程专业愈发重要。面对巨大的市场缺口,加快滨州医学院的假肢矫形工程专业建设,培养适应现代需求的综合性假肢矫形工程人才迫在眉睫。

一、“医工融合”的必要性

随着猴痘等疾病在全球肆虐流行,发展健康事业具有重大战略意义。《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划和2035远景目标纲要》中指出生物材料、人工智能、康养等产业亟须发展。将健康产业发展成国民经济的支柱产业,从聚焦疾病诊治扩展到包含预防、治疗、康养等生命全周期的大健康概念逐渐接受。康养对改善生活质量、巩固治疗效果具有显著促进效果。康养亟须与先进科学技术结合以满足未来社会需求。

2017年,教育部首次提出工科改革、《新工科建设行动路线》和《新工科研究与实践项目指南》[9]。人才培养是当前发展的重要问题,亟须从推动学科建设、创新人才培养模式、优化教育教学体系等方面开展育人工作,微观建设中指出地方高校要发挥优势、齐头并进。科技创新和学科交叉是医学进步的两大典型特征,医学与工科交叉产生的医学技术是现代医学发展的重要支撑。传统医学、工学专业需做出调整以適应新时代的发展和变革,促进“医工融合”新学科的发展。清华大学、天津大学、四川大学等强校已率先进行医工结合,培养出复合型人才、孕育出多项成果转化[10-11]。

假肢矫形工程专业属于健康科学中一个复合、交叉型专业,属于典型的“医工融合”交叉学科。专业人才需要具备康复医学、机电与材料学、矫形器设计与制作等理论和康复医学与工程技术相结合的能力,使其既可在临床康复、假肢矫形工程领域从事研究,又能具备参与设计与技术服务能力。国外假肢矫形工程的人才培养、产业结构均已相对成熟,国内的假肢矫形工程的产学研协同育人机制和学科发展正处于起步阶段,恰需医工交叉以促进发展。

二、产学研结合的紧迫性

欧美等高等教育发达地区的高等教育改革先后历经实用向导—通识教育—科学基础研究—回归工程实践等阶段。为促使教育服务于国家发展,德国将专业设置与实践紧密相连,基于理论与实践的关系发展工程教育,促进高校与企业在工程领域的深度合作,成为国际工程应用教育的典范。日本基于国家工业发展调整高等教育专业,教育学生在生产实践中发现新工艺、新技术和新课题。德日的工程化教育为其高端制造业的发展奠定了基础,使其在全球供应链中占据有利位置。学习其先进的产学研经验对推动国内高等教育改革和产业升级具有重要借鉴意义。

国内的高等教育先后经历教学为主,轻教学、偏科研等阶段,直至伴随贸易战、产业升级、“卡脖子”等问题的出现和教育部“破五唯”后逐步回归到服务社会的应用实践。国内部分985院校率先开展“医工融合”,当前正处于建设实施阶段,暂未形成针对产学研协同培养“新医学、新工科”人才的可推广方法。

国内了解康复医学知识,能设计、制备康复辅具的专业人员十分匮乏。面对严峻的就业形势和老龄化现状,将科研项目与教书育人融合,构建产学研协同育人培养模式迫在眉睫。假肢矫形工程作为一门应用型学科需要回归工程实践,以充分发挥企业、高校和研究所的优势,促进与专业相关的教育、科技和经济间的结合与协调发展。积极推进产学研协同创新驱动,培养创新、复合、应用型假肢矫形人才。

三、“医工融合”实施方案

培养假肢矫形工程专业人才需摆脱学科划分依赖,尤其是医学或工学的分类羁绊,构建专业培养方式和评价体系。“医工融合”将医学作为提供临床问题和应用需求的主体,工学作为解决问题所需工程技术的客体,在人才培养中将需求与教学对接,形成共生成长的交叉体系。滨州医学院在假肢矫形工程专业的发展过程中借鉴外聘导师经验、建设教学团队和康复工程研发团队,加强与滨州医学院烟台附院的联系,从学科、教学、培养方案和管理方面提出一点见解。

1.学科:引进多学科背景优秀人才,做好人才积蓄。滨州医学院成立康复工程研究院,引进材料、机械、控制等工科博士,组件康复辅具研发团队。利用康复医学院的师资优化学科背景,加强与康复医学的深入交流,深入附属医院康复科寻找待解决的问题和痛点。促进康复医学与工学教师间深入交流,在教师层面率先进行“医工融合”,为知识交流与碰撞提供条件。优化学科布局、构建学术人才梯队。

2.教学:明确学生培养目标,探索新型教学模式。假肢矫形工程的本科专业课中已经加入康复工程学、机械制图、材料学、运动生物力学、康复评定学、矫形器学等课程,尝试开展专题讲座拓展学生的视野,借助康复工程研究院的设备进行实践教学。确定课程的教学目标与教学任务,实现康复医学、生物力学、材料学、机械电子、矫形器学等课程间有效过渡与衔接。

(1)课程模块设计、协同建设实践基地构建交叉融合教学模式。完善教学安排和实践教学,理论实践一体化教学,将教学与假肢实训内容结合,形成假肢矫形工程学用结合的应用场景,借助虚拟教学和网络资源拓宽学生视野,提高教学质量。低年级以基础课程为主,中年级主要学习融合课程、专业课程与康复健康领域等知识,高年级通过综合专题提升知识深度和实际应用能力。开设康复辅助技术微专业,开设人体仿生学、医用3D打印技术、柔性传感技术、康复机器人设计与实践等课程,利用3D打印设备开展实验教学。

(2)构建服务康复—健康需求的高质量假肢矫形工程、康复工程、康复辅具技术等课程,与康复医学院形成共生成长的交叉学科专业改革建设机制。帮助学生了解假肢矫形器和辅助器具中的先进制造技术和新材料研发,熟悉康复评估、现代诊疗康复设备、大数据诊疗系统。将学生培养成具有工科基础、掌握康复医学知识、使康复工程服务于临床的实践型综合人才。

3.培养方案:整合课程教学和实践资源,导师制培养。教学导师组建假肢矫形工程课程群管理小组,优化教学内容、压缩重复内容,促进课程间有效衔接,建立假肢矫形工程课程体系。帮助学生构建“生物运动力学与人体结构—康复辅具材料及原理—辅具制造与临床应用”思维模式和一体化衔接教学流程。

强化导师团队建设,融入现代前沿技术,发展假肢矫形工程专业,拓展康复工程应用。医学与工学交叉融合,工科与康复医学相互支撑、深度融合,互为学科增量与外延。充分利用滨州医学院的5所附属医院,以实践资源和需求驱动学科发展。基于“医工融合”交叉创新培养为未来复合型假肢矫形人才培养提供借鉴,利用混合式、项目化学习提高人才培养质量。

4.管理:进一步探索机制体制改革,探索学科间深度融合、联合共建与医工交叉培养机制,深入了解临床需求,总结成果转化机制经验。建立投入保障长效机制,促进医工交叉融合,推动康复医学+工学的复合型人才培养,打造假肢矫形工程专业的共生生态。

(1)学校成立康复学部,整合校内康复资源,提高假肢矫形工程专业培养经费、师资配比投入,调配人员、拨款用于ISPO认证。

(2)从人才培养与团队建设、课程内容与教学资源、教学方法与评价等角度分析学校康复医学院、康复工程研究院、合作单位承担的角色及任务。

(3)借助康复医学院、康复工程研究院及合作方的优势资源,构件“医工融合”产学研协同育人模式。发挥康复医学院医学教育和康复工程研究院产业建设的优势,建立融合共享机制,利用附属医院的临床资源及烟台、滨州两地政府支持,优化育人体系,完善保障機制。

四、假肢矫形工程的产学研方案

随着国际局势的紧张和产业升级的迫切需求,高等教育与产业间的产学研联系更需紧密。高校是论文和知识的创造者,但教师与企业间缺乏紧密合作与实践的积极性,无法有效地推进知识转化和市场化运作。企业是对现有技术、知识整合完善,实现产品化与推向市场的主力军。由于企业规模和城市的限制,烟台的中小企业面临招高层次人才较难等问题,缺乏足够的研发资金投入,导致企业缺乏研发投入的动力与激情,更倾向于短期可见的产品。产品从研发到面市先后经历知识创造、知识应用、知识转化、知识链等阶段。如清华大学的脑起搏器国家科技支撑计划,通过整合电子、软件、机械、材料等学科知识,耗时10年完成并实现国内医疗器械的重大突破[12]。合肥市政府过去十几年精心布局产学研,创新理论、精心实践,推动了合肥市的快速崛起,成为产学研的成功典范[13]。

(一)产学研间的定位与联系

假肢矫形工程的产学研教改探究中,学校首先基于“医工融合”产学研协同育人模式整合课程资源。学校、研究院、企业在产学研培育过程中的作用如图1所示。结合康复医学院、康复工程研究院及合作企业等优势资源,在教学和人才培养中推进辅具的产品研发和成果转化。通过在企业中见习增强学生的实操能力,培养学生学以致用的科学思维。

(二)导师制培养

康复工程导师负责强化需求和问题导向,引导学生将新思路、新技术、新材料、新设备切入临床及市场需求,提高研究创新和成果转化意识。通过实践使学生学有所用。

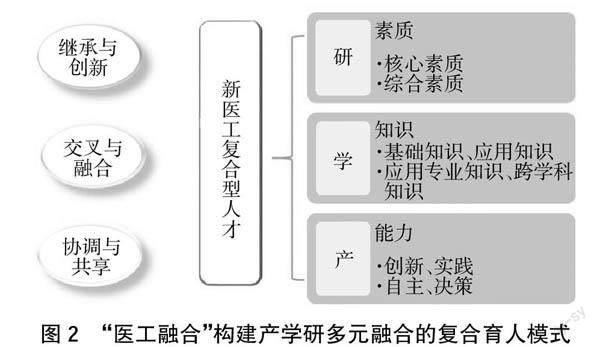

见习导师随时动态反馈学生的疑问和建议,提升学生对临床需求的认识,加深对假肢矫形工程的“医工融合”内涵理解。各方依照图2中的分工,促进“产、学、研、医”一体化发展,体现假肢矫形工程人才培养的“医工融合”特色。

(三)依托多媒体教学和康复工程研究院设备,使理论、实践教学多姿多彩

利用多媒体课件、慕课等在线资源拓展第二课堂,节约时间、扩大教学容量。形象化、立体化、模拟化的展示康复辅具的制作过程和工业设计原理。基于多媒体技术展示假肢矫形装置的生产、制备、安装过程,借助康复工程研究院的康复辅具实训中心、假肢矫形器虚拟仿真实验系统、步态分析仪、表面肌电检测系统、肢体动态捕捉系统等设备展开实践教学,协助学生了解最新产品和康复辅具监测方法、应用场景。在实践中学习康复评估、康复治疗及辅具适配技术等专业知识,掌握不同功能障碍人群所需康复治疗的内容、矫形器质量的初步检验和评估方法等的技能。

(四)依托医工交叉研究项目,多专业学生相互促进

通过医工交叉项目促进不同专业的交叉交流,推动科研设备、学术资源和产业信息的共享,培养学生的创新思维,推进知识创新、延伸学位论文课题,从跨学科知识融合向跨学科研究创新转变。基于交叉项目提升“医工融合”学生的知识广度和新思维,推动前沿技术临床应用。康复医学院、康复工程研究院、企业三者均发挥其各自的作用,如图3所示,共同推动“医工融合”复合人才的培养。

(五)构建协同育人(医院+假肢企业)的双实践基地

滨州医学院现有5所直属三甲附属医院,为假肢矫形工程专业学生提供丰富的临床实践资源,校内现有4个假肢矫形实训室和山东省假肢厂捐赠的一套完整的假肢制作设备,现有11个实践平台。学校在2022年8月顺利通过国际假肢矫形学会的假肢矫形工程专业国际教育标准(ISPO)认证。康复是学校重点发展的特色办学方向之一,以“医工融合”产学研协同育人为方向确立育人目标、思路和途径,以产学研协同育人的角度分析假肢矫形工程专业的定位与需求。

五、结束语

滨州医学院作为立足烟台、滨州两地的一所地方医学类院校,亟须发展可服务于当地的“医工融合”专业人才,为推動科技转化贡献一点力量。烟台超长的海岸线和宜人的气候,具有发展康养的天然优势。学校一直重视特殊教育和康复医学的发展,2016年在康复医学院成立假肢矫形工程专业,2022年通过ISPO国际认证。学校以前沿技术和高层次人才培养进行“医工融合”布局,通过“医工融合”和产学研综合实践实现知识共享,与企业进行资金与技术互补,以残疾人士和待康复人士对产品的需求和改善作为出发点,以假肢矫形工程产学研改革推动人才培养和康复工程研究院的项目研发。期望从“医工融合”学科建设的人才需求出发,探索新形势下产学研人才培养的新模式和思路,改善人才与社会、企业需求脱节的现象,提高学生的创新实践和就业竞争力。

参考文献:

[1]国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020年第七次全国人口普查主要数据[M].北京:中国统计出版社,2021.

[2]国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》[N].人民日报,2021-07-24(004).

[3]樊瑜波.康复工程研究与康复辅具创新[J].科技导报,2019,37(22):6-7.

[4]朱图陵.关于辅助技术的几个理论问题[J].中国康复理论与实践,2021,27(9):1017-1023.

[5]韩小鹏,张旭,刘志成,等.假肢矫形工程专业人才培养方案的改革与实践[J].中国康复理论与实践,2016,22(11):1361-1364.

[6]姚洋,杜大伟,黄益平.中国2049:走向世界经济强国[M].北京:北京大学出版社,2020.

[7]喻洪流,沈力行,钱省三.国内外康复工程教育发展状况研究[J].中国临床康复,2006(13):161-163.

[8]肖晓鸿.康复工程技术专业人才培养的探索[J].职教通讯,2017(32):25-27,38.

[9]李正良,廖瑞金,董凌燕.新工科专业建设:内涵、路径与培养模式[J].高等工程教育研究,2018(2):20-24.

[10]邹积华,陈淑萍,黄国志.康复专业“政产学研”协同育人体系的探索与实践:以南方医科大学康复医学院为例[J].教育教学论坛,2021(8):88-91.

[11]刘娟.北京高校产学研协同培养研究生机制创新研究[J].黑龙江高教研究,2019(4):110-115.

[12]沈佳坤,张军,吴非.“双一流”建设高校推动我国政用产学研融通创新的作用机制:基于中关村科学城典型项目的研究[J].高校教育管理,2022,16(1):87-99.

[13]王艳秋,崔胜楠,朱兆阁,等.协同创新视域下政产学研协作关系研究[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2022,42(1):123-131.

◎编辑 王亚青

①基金项目:山东省教改项目(M2021213);滨州医学院教改项目(JYKTZD2021008,JYKTMS2021047);山东省青年基金(ZR2022QE230);国家自然科学基金(NSFC82102209);山东省青创计划(No.2019-063)。

*通讯作者:胡京汇(1991—),男,汉族,山东淄博人,博士研究生,副教授,研究方向:康复工程材料、医用粘合剂。