非全日制研究生歧视知觉与学业倦怠:专业认同的中介作用

[摘 要] 为探讨非全日制研究生就业歧视知觉与学习倦怠的关系,以及专业认同在其中的中介作用,使用非全日制研究生就业歧视量表、硕士生学习倦怠量表以及大学生专业认同量表,对304名非全日制研究生进行线上问卷调查。结果表明,非全日制研究生就业歧视知觉显著预测专业认同;专业认同显著预测学业倦怠;专业认同在两者之间起部分中介作用。

[关 键 词] 非全日制研究生;歧视知觉;学业倦怠;专业认同

[中图分类号] G643 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)33-0125-04

2017年开始,我国对非全日制和全日制研究生招生考试实施并轨政策,即非全日制与全日制研究生在报考录取上的分数线划分一致,入学后可以享受同等的教育资源,且毕业标准要求一致[1]。以往社会对在职研究生存在一些消极的刻板印象,认为在职研究生的操作空间较大,并存在“注水”“买卖文凭”等负面评价[2]。由于缺乏对在职研究生与非全日制研究生的差异的了解,一些用人单位依然对非全日制研究生带有在职研究生的消极印象,并使用合并前的在职研究生的尺度衡量招考合并后的非全日制研究生,导致非全日制研究生遭受就业歧视的现象屡屡出现[3]。

歧视知觉主要指个体体验到的因自身所在群体的成员身份(如性别、种族、社会阶层、外貌、学历、宗教信仰、健康状况等)而受到的不公正对待,这种不公正对待既可以是一些实际的行为动作,也可能是拒绝排斥性的态度或不合理的制度、规范等[4]。非全日制研究生的歧视知觉主要体现在其对自身因非全日制的身份而受到有区别或不公平对待的主观感知[5],非全日制研究生歧视知觉是导致其产生学业倦怠的重要前因[6]。学业倦怠是一种在学习过程中呈现出的心理亚健康状态,当学生无法面对学业压力时,会感到挫败、厌倦、疲劳,进而逃避学习[7-8]。以往研究多以心理资本作为中介,探讨歧视知觉对学习倦怠的影响机制[6][9],较少有研究从社会认同的视角进行相关实证研究。本研究将专业认同作为中介,探讨歧视知觉对学习倦怠的影响机制,有利于改善非全日制研究生的学习态度,提高非全日制研究生自身的实力,避免其产生混毕业证等倦怠心理,从而进一步提高社会对非全日制的接受度,破除对非全日制研究生的能力偏见。

生态系统理论现象学变式理论( phenomenological variant of ecological systems theory,PVEST)的观点认为,个体面对压力时会形成适应性认同,即根据所处困境情况进行认同探索[10]。拒绝认同模型理论认为,遭受歧视的个体会通过增强内群体认同来维持积极的自我认识[10]。因此,应对因“非全日制”这一身份产生的歧视知觉时,非全日制研究生可能会通过调整对自己所属专业的认同程度来抵消可能出现的学业倦怠。已有研究表明,专业认同是学生学习倦怠水平的重要前因[11-13],但尚未由研究对非全日制研究生群体进行相关实证探索。基于以往研究结论,本研究提出以下研究假设:(1)非全日制研究生就业歧视知觉负向预测专业认同;(2)专业认同负向预测非全日制研究生学习倦怠;(3)专业认同在非全日制研究生歧视知觉与学习倦怠的关系中起中介作用。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究通过问卷星对已就业的非全日制研究生进行线上问卷调查,共收回有效问卷304份。其中男性148人(48.68%)、女性156人(51.32%),985高校学生52人(17.11%)、211高校学生77人、双非院校学生175人,文科生118人、理科生186人。

(二)研究工具

1.非全日制研究生就业歧视量表

采用张娜修订后的非全日制研究生就业歧视量表[5]。该量表是张娜结合非全日制研究生的特点,通过对李岩艺的大学生就业歧视自我感知量表修訂而成。量表共14个题项,分为招聘歧视、面试歧视、就业选择歧视3个维度。采用李克特4点计分法,从“完全不符合”到“完全符合”记1~4分,得分越高说明个体就业歧视知觉越高。柳艺(2022)采用此问卷研究了非全日制研究生就业歧视知觉对就业满意度的影响,信效度均良好。

2.硕士研究生学业倦怠问卷

采用李纳娜[14]对连榕等人的大学生学习倦怠量表的修订版,修订后的量表更加符合硕士研究生的学业倦怠。该问卷有着的信度和效度,可以作为测量硕士研究生学业倦怠的测量工具。问卷采用李克特5点计分,包含情绪低落、行为不当、成就感低3个维度,共20个题项。

3.大学生专业认同量表

本研究采用秦攀博编制的大学生专业认同量表[15]。该量表由认知性认同、情感性认同、行为性认同、适切性认同四个维度组成,共 23 个题目。采用 Likert 5 点计分,从“完全不符合”到“完全符合”记1~5分,得分越高则专业认同水平越高。

(三)研究程序及数据处理

采用SPSS 22.0对304份有效数据进行分析处理,统计方法包括描述性统计、相关分析、逐步回归分析。

二、结果

(一)量表的信效度分析

本研究使用SPSS22.0测量Cronbachs α系数来测量量表的信度。根据信度分析结果,非全日制研究生就业歧视量表、硕士生学习倦怠量表、大学生专业认同量表的Cronbachs α系数均大于0.9,量表各题项内部一致性较高,可以用于接下来的效度分析。问卷结构效度通过因子分析测量KMO系数来进行检验,结果显示本研究中使用的非全日制研究生就业歧视知觉量表、硕士生学业倦怠量表以及大学生专业认同量表的KMO值均大于0.7,问卷具有良好的效度。

(二)主要变量的相关分析

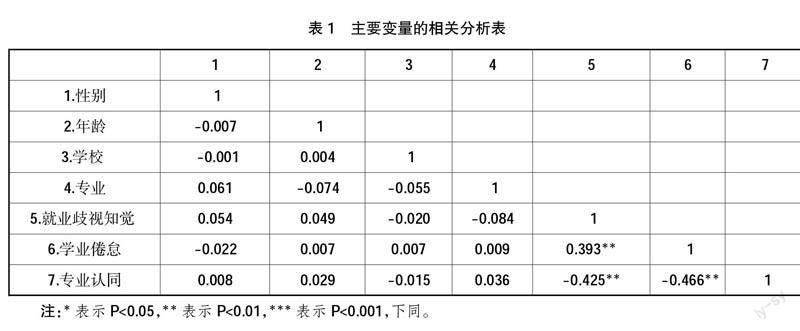

本研究使用SPSS22.0对控制变量(性别、年龄、学校、专业)、非全日制研究生就业歧视知觉、学业倦怠以及专业认同的相关性进行测量,检验结果见表1。相关分析结果发现:就业歧视知觉与学习倦怠呈显著正相关(r=0.393,P<0.001)。就业歧视知觉与专业认同呈显著负相关(r=-0.425,P<0.001),支持了研究假设一。专业认同与学业倦怠呈显著负相关(r=-0.466,P<0.001),支持了研究假设二。因此,专业认同有可能在非全日制研究生就业歧视知觉与学业倦怠的关系中起到中介作用。

(三)中介效应检验

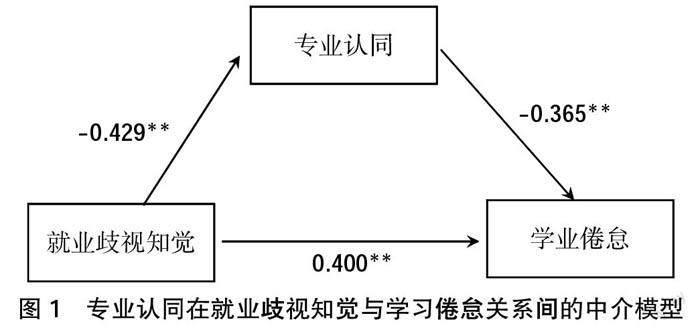

为了进一步验证专业认同的中介作用,本研究采用逐步回归法对专业认同在非全日制研究生就业歧视知觉对学业倦怠影响中的中介效应进行分析,表2为回归分析结果。首先,将专业认同作为因变量,控制变量(性别、年龄、学校、专业)与就业歧视知觉作为自变量进行逐步回归分析,建立模型一和模型二。结果显示,模型具有可行性(F=13.465,P<0.001),歧视知觉负向显著预测专业认同(Beta=-0.429,P<0.001)。其次,将学习倦怠作为因变量,控制变量(性别、年龄、学校、专业)、就业歧视知觉以及专业认同作为自变量进行逐步回归分析,建立三个模型(见图1)。结果显示,模型具有可行性(F=11.229,P<0.001;F=18.023,P<0.001)。就业歧视知觉能够显著正向预测学习倦怠(Beta=0.400,P<0.001),专业认同能够显著负向预测学习倦怠(Beta=-0.365,P<0.001)。基于相关数据结果,专业认同在就业歧视知觉与学习倦怠的关系中起部分中介作用,支持了研究假设三。

三、讨论

我国实施非全日制研究生与全日制研究生并轨政策的时间尚短,随着2017年首届非全日制研究生毕业后进入就业市场,这个群体所遭受的就业歧视问题屡屡出现。如今,越来越多的应届生被调剂到非全日制,毫无工作经验的他们在毕业之后,只能拿着非全日制研究生的文凭进入就业市场,因而会面临更大的压力。本次研究结果显示,非全日制研究生歧视知觉与学业倦怠显著性正相关。这说明,非全日制研究生歧视知觉越强,其学业倦怠现象更严重。这一结果支持了以往有关歧视知觉对学业倦怠影响研究的结论。

以往研究大多将心理资本[11]作为中介变量进行探索,希望感[16]以及学业自我效能感等[6]因素都在歧视知觉对学业倦怠的影响机制中起到中介作用。社会认同理论认为,当个体在社会比较的过程中感受到自身群体处于劣势的时候,会通过增强社会认同来维护积极自尊。目前,将社会认同作为中介变量引入到歧视知觉对学业倦怠影响中的相关研究较少。董及美等人有关中职生歧视知觉对学习倦怠的影响研究中发现,专业认同在这一影响机制中起到了中介作用[11]。在本研究中,非全日制研究生的就业歧视知觉显著负向预测专业认同,专业认同显著负向预测学业倦怠。此外,研究结果还表明,专业认同在非全日制歧视知觉与学业倦怠的关系中同样起到中介作用。

拒绝认同模型理论认为,遭受歧视的个体会通过增强内群体认同来维持积极的自我认识[10]。 因此,应对因“非全日制”这一身份产生的歧视知觉时,非全日制研究生可能会通过调整对自己所属专业的认同程度来抵消可能出现的学业倦怠。然而,本研究的研究结果显示,歧视知觉负向预测专业认同,也就是说,感受到越强烈的歧视知觉,就会产生更低的专业认同,并没有显示出专业认同具有积极的缓解作用。在一项针对流动儿童歧视知觉对学习倦怠的研究中发现,城市和农村的双重身份整合能够改变歧视知觉对学习倦怠的消极影响[8]。因此,未来研究可以从多重认同融合的角度进行进一步探讨,比如,专业认同与对非全日制研究生的身份认同感是否能够产生交互作用,改变歧视知觉对学业倦怠的消极影响。

此外,本研究依然存在不足之处。专业认同感可能受到该专业社会地位的影响,有些专业在就业市场上具有更强的竞争力,因而具有更高的社会地位,受到的歧视也相对较少。本研究中没有区分专业的社会地位,未来的研究中,可以进一步探讨所属专业的社会地位在歧视知觉对学业倦怠的影响过程中是否起到作用。

四、教育建议

本研究探讨了非全日制研究生歧视知觉、学业倦怠和专业认同三者之间的关系。结果表明,歧视知觉对非全日制研究生学业倦怠有显著正向预测作用,专业认同在歧视知觉对学业倦怠的关系中起到部分中介作用。基于本研究的结果,为高校改善非全日制研究生学业倦怠现象提供以下教育建议:

第一,高校管理者以及教育工作者应当对非全日制研究生的学业倦怠现象予以重视。消极的学习状态不仅不利于身心健康,还会影响学习效率以及学业成效,不利于改善社会对非全日制研究生的消极刻板印象,提高对其社会认同度。相较于在校的全日制学生,非全日制的教学以及管理上的难度更大。因此,高校应当加强全日制研究生与非全日制研究生的统一管理,并在教学上加强他们的参与感,通过减少他们与全日制学生的差异感知,增强他们对研究生身份的认同感。对自身身份的认同,有助于改善他们消极的心理状态。

第二,高校要做好对非全日制研究生的積极引导,特别是让他们意识到自己所属专业未来就业发展的优势,增强他们对该专业的就业信心。特别是对于调剂到非全日制的应届生,由于没有工作经验,他们在面对就业问题时会更加焦虑,更应该加强他们对自身所学专业的认同感,以消解当前社会就业歧视给他们所带来的心理压力。

五、结论

本研究结果表明:就业歧视知觉显著正向预测学业倦怠,就业歧视知觉负向显著预测专业认同,感受到的歧视知觉程度越高,对其专业认同感就越低;专业认同负向显著预测学业倦怠,专业认同程度越高,学业倦怠程度越低;专业认同在就业歧视知觉与学习倦怠的关系中起到部分中介作用,非全日制研究生就业歧视知觉不仅直接影响学业倦怠,也能够通过专业认同间接对学业倦怠产生影响。

参考文献:

[1]杨斌,康妮.亟须激发活力:非全日制研究生教育发展的若干思考[J].学位与研究生教育,2019(7):49-53.

[2]黄美晨.基于OBE理念的高校非全日制专业学位研究生就业体系研究[J].生涯发展教育研究,2019(1):58-66.

[3]李祥,魏月寒,张晗.非全日制研究生社会认同度的理性审视与制度反思:基于一则非全研究生就业同权的舆情分析[J].研究生教育研究,2020(4):20-26.

[4]Carr,Deborah,Friedman,etal.Is Obesity Stigma-tizing?Body Weight,Perceived Discrimination,and Psycho-logical Well-Being in the United States[J]. Journal of Health and Social Behavior,2005,46(3):244-259.

[5]张娜. 歧视知觉对双非专硕就业满意度的影响[D].武汉:华中师范大学,2020.

[6]林洪毅,汪凤炎.非全日制研究生歧视知觉对学习倦怠的影响:时间管理倾向与学业自我效能感的链式中介作用[J].中国健康心理学杂志,2023(3):429-434.

[7]Tommy Kristanto, Won Sun Chen,Yin Yin Thoo.Academic burnout and eating disorder among students in Monash University Malaysia[J].Eating Behaviors,2016(22):96-100.

[8]李洁,赵雨菡,董圣鸿.个体与群体歧视知觉对流动儿童学业倦怠的影响:学业自我妨碍的中介作用和认同整合的调节作用[J].心理科学,2021(5):1111-1118.

[9]Branscombe,Nyla,schmitt R,etal. Perceiving pervasive discrimination among African Americans:Impli-cations for group identification and well-being[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1999,77(1):135-149.

[10]Spencer M B,Fegley S G,Harpalani V. A Theoretical and Empirical Examination of Identity as Coping: Linking Coping Resources to the Self Processes of African American Youth[J]. Applied Developmental Science,2010,7(3):181-188.

[11]董及美,劉文娟,周晨,等.中职生歧视知觉与学习倦怠:专业认同和心理资本的中介作用[J].中国特殊教育,2020(4):76-80.

[12]陈立,杨琼.特殊教育师范生专业认同与学习倦怠、学习效能感的关系研究[J].中国特殊教育,2018(1):39-45.

[13]连榕,杨丽娴,吴兰花.大学生专业承诺、学习倦怠的状况及其关系[J].心理科学,2006(1):47-51.

[14]李纳娜.硕士研究生学业倦怠分析[D].武汉:华东师范大学,2009.

[15]秦攀博.大学生专业认同的特点及其相关研究[D].重庆:西南大学,2009.

[16]张晓玲.流动儿童歧视知觉、希望感和学习倦怠感的关系研究[D].湘潭:湖南科技大学,2018.

作者简介:王鸿璞(1988—),女,汉族,湖北当阳人,硕士在读,研究方向:教育学。