从宫廷娱乐到国朝礼乐

——清代中叶北京皇城“宴戏”音乐的景观与意涵

○ 周东颖

公元1644年,清军入关,明清鼎革,中原易主,满洲皇族贵胄及八旗部众迁入北京九门之内,开启进军内地继而统治全中国的新生活。从此以后,北京城既是满人新的后方大本营,也是新的家园。在清廷最初的严格分居制度下,不仅汉人严禁入住内城,作为新主人的满人也不得出居外城;皇家独居圈层的中心区,岂止宫城之内,连皇城之内也不能开辟满蒙王府或设置官衙,唯有皇家宫苑及太庙之类最高国事机构。而皇城“西苑”(非今海淀西苑操场)—宫城西墙与皇城西墙之间,从今北海到中南海在内的太液池水域,则筑有紫光阁等军政要地。这些都是关注清代政治历史不可错过的重要地段,而且在清代的音乐史中也呈现出独特的区位价值,体现出仪典化和私人化两种路向的分化、发展。

一、宫廷承应演戏仪式性的虚与实

戏曲本是汉民族独创的综合性音乐戏剧表演艺术形态,其来源在学界仍有争议,可是在文学史上通常归于“市井”“民间”“俗文学”之类,音乐史则公认各剧种、声腔无不吸收了大量民间音乐素材,甚或完全生发于民歌曲调,故而虽经历代文人、曲师的创作和订正,部分戏文、唱腔有所雅化,但总体而言,戏曲及其音乐似乎永远难脱“民俗”之属,作为“小道”而难登大雅之堂,更多显露其娱乐性或民间宗教用途。常言道:“君无戏言”,似乎给帝王与戏曲之间划出了一道禁断的伦理界限,然而实际历史上的清代帝王几乎无不爱好戏曲,如清初康熙帝便已喜好昆弋演剧,紫禁城内时有开场承应。①陈康祺在《郎潜纪闻初笔》中记载:“钱唐洪太学昉思升,著《长生殿传奇》初成,授内聚班演之。圣祖(即康熙皇帝)览之称善,赐优人白金二十两。于是诸亲王及阁部大臣,凡有宴会,必演此剧,而缠头之赏殆不赀。内聚班优人请开筵为洪君寿,而即演是剧以侑觞……”见〔清〕陈康祺:《郎潜纪闻初笔二笔三笔》卷10“长生殿传奇”,晋石点校,北京:中华书局,1984年,第224页。

(一)月令承应—宫廷演戏活动的仪典化

清中叶乾隆帝对宫城大兴改建,此后乾清宫、重华宫、寿安宫、宁寿宫、养心殿等,或起正式戏台,或设临时戏台,都可用于演出承应②刘畅:《清代宫廷和苑囿中的室内戏台述略》,《故宫博物院院刊》,2003年第2期,第80-87页。。这些戏台极大满足了清代帝后、贵族的日常休闲娱乐需要,对此前人已多有研究③郭久祺:《清代皇家宫苑中的几座三层大戏楼》,《紫禁城》,2012年,第3期;常欣:《紫禁城内的戏台》,《紫禁城》,2013年,第11期;杨连启:《论内府戏台与清宫大戏》,《戏曲艺术》,2013年,第3期;等文。,情形较为清楚。

有清一代,戏曲音乐演出是紫禁城中娱乐生活的重要部分,其中“月令承应”的戏曲演出又在其中占据重要地位。最早记述月令承应的是礼亲王爱新觉罗·昭梿,其《啸亭杂录》一书写道:

乾隆初,纯皇帝以海内升平,命张文敏制诸院本进呈,以备乐部演习,凡各节令皆奏演,其时典故如屈子竞渡、子安题阁诸事,无不谱入,谓之月令承应。④〔清〕昭梿:《啸亭杂录》卷一“大戏节戏”,何英芳点校,北京:中华书局,1980年,第377-378页。

定义很简单,月令承应就是宫中乐部“凡各节令皆奏演”的戏曲,题材“如屈子竞渡,子安题阁诸事”,但乾隆皇帝命词臣张照(谥文敏)兼管宫中乐部,专门创作月令承应戏本,并不直接搬演民间的昆弋传奇。不同的剧目是根据不同的节令而创作并演出的。

傅惜华《清代杂剧全目》卷九《月令承应戏》著录得非常全面,不但著录了《昆弋月令承应戏》中的剧目,而且还著录了他所见到其他文献中的月令承应戏剧目,总计236种。⑤傅惜华:《清代杂剧全目》,北京:人民文学出版社,1981年。根据节令的分类,可以发现,一部分是民俗节日的月令承应戏,如元旦、立春、上元、端午、冬至,此外还有宗教类月令承应戏,如燕九、浴佛、碧霞元君。清代宫廷上演的月令承应戏,“类为翰苑词臣歌功颂德而编制者,题材内容,多属人神杂糅,荒诞无稽”⑥傅惜华:《清代杂剧全目》“例言”,北京:人民文学出版社,1981年,第1页。,不过,相关记载并不详细,盖因道光以前的月令承应戏,“档案无存,剧本零落,仅赖一二文人,片麟半爪,零星记载,无以知其始末大概”⑦王芷章:《清昇平署志略》卷首朱希祖“序”,北京:商务印书馆,2006年,第2-3页。,要想知道清代中叶乾隆和嘉庆时期皇城曾演出哪些具体节令戏目,几无资料可证。

总的来说,前人研究认为这些月令承应戏主要都是“吉祥戏”,如《晚清戏曲的变革》所总结的:“月令承应”戏的演出是以媚神颂圣、征瑞称祥为目的。⑧么书仪:《晚清戏曲的变革》,北京:人民文学出版社,2008年,第31页。从故宫博物院所编丛书《故宫珍本丛刊·戏曲珍本》和王芷章《清昇平署志略》中各种昆弋腔月令承应吉祥戏的戏目记载来看,月令承应基本都是渴望长生不老、江山永固、多子多孙、福祚绵长这类表达吉祥祝福的作品,音乐、曲词大多歌颂皇帝丰功伟绩,以及颂神、称祥之类。

作为原本偏居东北,且人数较汉、蒙少得多的满族,入主中原后建立的王朝却能够统治中国长达两个多世纪,这与清代统治者成功将满汉文化融合的政策是分不开的。美国研究“新清史”的学者罗友枝认为:“大清帝国是……用儒学的语言取悦汉族文人士子。”⑨〔美〕罗友枝:《清代宫廷社会史》,周卫平译,北京:中国人民大学出版社,2009年,第17页。

对于中国汉人的传统节日,清代皇帝也极为重视。因为他深知其政权的稳定及国家的长治久安,必须仰赖除满族王公大臣以外的汉族官僚及边疆少数民族权贵,通过“月令承应”等戏曲音乐活动,庆祝汉人节庆之时也邀约群臣官员进宫,共度佳节,共赏佳曲,构建出一个具有“怀柔”“笼络”意味的音乐活动场景,凸现清代统治者“恩威并用”的统治政策。由此可见“月令承应”,不仅仅是为了庆贺某一节令所设的戏曲音乐活动,更是承担了接待权贵、官僚、百官时的重要功能。戏曲音乐活动作为一种嘉赏手段,在团结百官、稳定朝政的意图下,发挥着清代统治者至高无上的权威,及国泰民安、君臣和谐的深刻用意。

(二)朔望承应—宫廷演戏的“去仪典化”

除了一年之内的月令承应外,宫城之中还有演出更为频繁的“朔望承应”,即农历每月初一、十五日的例行演剧:

在朔望承应中,则多为自编的大本戏,最有名的为《升平宝筏》(全部《西游记》)、《鼎峙春秋》(《三国演义》)、《忠义璇图》(全部《水浒》)、《劝善金科》(演目莲救母事)、《昭代箫韶》(演杨家将事)、《征西异传》(薛丁山征西事)等。内容多取材于各种历史小说、演义,共计二三十种之多。⑩王芷章著,王维丽、李庆元编注:《王芷章文集》,北京:商务印书馆,2016年,第391页。

朔望之日虽不乏重大节期,但从岁首到年终,大多不过平平常常,清廷却固定安排演戏,毫无疑议,其娱乐性是首要的,朔望祭祀不过是借口,借此将观戏娱乐活动当成了日常生活。后来道光皇帝不但将朔望承应的祭祀环节也给免除了,单纯演剧⑪王芷章:《清昇平署志略》,北京:商务印书馆,2006年,第74页。,甚至干脆取消了每逢朔望必有承应的定例⑫朱家溍、丁汝芹:《清代内廷演剧始末考》,北京:故宫出版社,2014年,第195页。。一方面是道光帝顾忌演戏太铺张,太奢侈,另一方面恐怕也嫌朔望月令的祭祀过于繁琐而无谓,固定日子的规矩也太死板—这些相关沿革史料反过来可以印证,此前的朔望承应演剧在本质上就是宫廷娱乐活动,而且相当频繁。

朔望承应以外的月令承应,以及皇帝随时兴起而传差的演剧,往往也都属于娱乐性的,或者至少是私人性的需求,并非公开性的,其代表便是作为皇帝寝殿兼办公室的养心殿内的承应演戏。不过,由于养心殿并无戏台存留,戏曲音乐活动的相关研究并不多。昇平署档案保存了部分与之相关的史料,例如嘉庆二十四年(1819年)的《恩赏日记档》中记载,皇帝除了三大节中的元旦、万寿及腊月初一在其他宫殿举办承应宴戏外,在养心殿召集承应的次数竟多达29次(见表1)。道光朝皇城中戏曲音乐演出场所记载散见于《恩赏日记档》《承应档》《差事档》之中,涉及戏曲音乐演出的时间、戏目及演出伶人的,主要是在《恩赏日记档》之中。《差事档》和《承应档》尽管也有记载,但偶尔与《恩赏日记档》的记载会有重合之处,因此需要细致地辨别。《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》中一共记录了道光朝二十六年的宫中戏曲音乐演出地点。皇城之中主要承应的宫殿有:养心殿、乾清宫、重华宫(漱芳斋)、重华宫(金昭玉粹)、寿康宫、宁寿宫、景祺阁。其中养心殿的演出次数最多,共计140次;重华宫次之,共有84次;寿康宫再次之,共有42次。

表1 嘉庆二十三年(1818年)、二十四年(1819年)紫禁城各宫殿宴戏次数⑭中国国家图书馆编纂:《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》第1册,北京:中华书局,2011年,第37-223页。

嘉庆二十四年的这一年中,养心殿上演最多的戏目是昆曲《儿孙福》中的《报喜》⑬目前《儿孙福》仅存稿本,《报喜》被收录于《缀白裘》之中。据《昆剧志》载,“在昆剧中尚有《别弟》《报喜》《宴会》《势僧》《福圆》等折子戏流传。”王永敬主编:《中国“昆曲学”研究课题系列:昆剧志》(下),上海:上海文化出版社,2015年,第852页。一折(分别于正月初二、四月二十四日、十月十三日、十一月三十日、十二月二十八日承应),仅嘉庆二十四年就在养心殿中承应了5次之多。

嘉庆帝竟无论在正月的新年期间、皇子嫁娶(注:四月二十四日是四皇子瑞亲王绵忻大婚之日⑮绵忻是嘉庆皇帝的第四子。因其生母是孝和睿皇后,又是嘉庆继位后的第一个孩子,故皇帝对他极为宠爱,在他出生后曾宣称:“四阿哥系朕登极后皇后诞生之子。臣工等抒忱展庆。理所当然。”载赵之恒、牛耕、巴图主编:《大清十朝圣训》(清仁宗圣训),北京:北京燕山出版社,1998年,第4,929页。)、万寿期间(注:十月初六是嘉庆皇帝的生日,在这一段的前后数天宫中都承应戏曲演出)、岁末,都如此“痴迷”于《报喜》这样的个别戏目,多次指定演出,仿佛程式化了,也不嫌单调乏味,似乎不属于追求快感的娱乐活动,然而其观戏动机却是高度私人性的—此折叙写江苏淮阴人士徐小楼其妻颜氏,在家接连迎来报喜:四个子女或成为文武状元,或册封高官、皇后,极尽荣华富贵,颜氏惊喜连连—嘉庆皇帝屡观此戏也就不难理解了,应当单纯出于对家庭人伦和子孙兴旺的感怀,虽与皇嗣有关,但并不关涉“国本”之争,也并不需要周遭他人对演剧内容有所接受。因此,嘉庆帝之观《报喜》戏,即便谈不上“娱乐”,也至少算是很“文艺”的行为了;即便认为这一系列观演活动具有仪式性,也只是他个人的一种“通过仪式”(rite of passage),象征了他的人生从对子孙的期望过渡到对后代的满足,夙愿的达成意味着人生的角色实现了转换。

宫中演戏满足了清代皇家从休闲娱乐到反观内心的各类私有功用,其中娱乐价值无疑是对戏曲艺术之民俗性的常规体现,并无出奇之处。戏曲歌舞丰富的艺术性透过娱乐功能获得了清代皇家的承认和接纳,正像当时全社会对戏曲的普遍观感一般,是恰如其分的。

从养心殿的承应戏曲音乐演出可以发现,此类承应的折子戏,一般具有抒情言志或言情逗乐的特点,对于皇帝而言,主要是用作消遣娱乐的功用较多。在养心殿处理繁忙的国事之余,小戏呈现出的声音景观也必然更能营造出活泼、欢快、轻松的音乐氛围,也为嘉庆皇帝在养心殿既工作又休憩的这一场所中,缓解劳累心境起到重要作用。

养心殿作为清代雍正皇帝之后,处理国事朝政之余兼具休憩功能的重要场所,还一直是皇城之中“临时”的戏曲音乐演出场所。此类抒情活泼的小戏,构成了清代中叶皇城中欢乐、轻松的戏曲音乐欣赏氛围。在具有皇帝生活私密性质的养心殿中上演,尽管其演绎的复杂程度与连台本大戏,或重大承应节戏难以相提并论,但是通过观演戏曲音乐的形式,建构出皇帝在繁忙国事朝政之余,渴望保持轻松愉悦心情的重要娱乐方式。

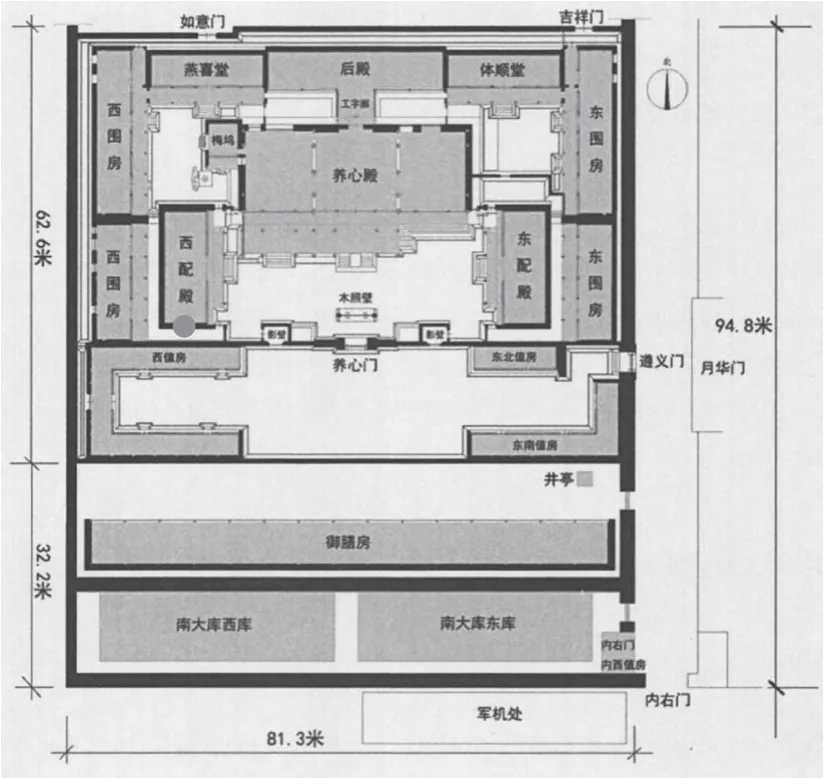

养心殿的“双重”功能还一直持续到清末。⑯展览陈设之前,故宫博物院与清华大学建筑学院共同合作,对此烫样做了详细的调研,并且通过设计、制作的程序与时间,判断该烫样应为清·同治十三年(1874)时期的养心殿临时戏台。参见李越、赵波、刘畅:《故宫博物院藏“养心殿喜寿棚”烫样著录与勘误》,《故宫博物院院刊》,2016年,第3期,第55-73页;赵波:《故宫藏“养心殿喜寿棚”烫样及其背景研究》,2015年清华大学硕士学位论文。2015年,故宫博物院东华门城楼内设有名为“营造之道”的紫禁城古建筑艺术展。其中陈列一件院藏样式雷烫样,题为“养心殿戏台烫样”(见图1)。戏台坐南朝北,便于戏曲欣赏者面南观赏戏曲演出,与养心殿的东配殿之间仅有一条狭道通行,对帝后平日的生活或许会造成不便,然而作为临时建筑而存在,却又充分说明了皇帝的日常生活中,绝对不可缺少戏曲音乐的演出。否则难以解释为何在影响日常生活的情况下,仍然安置戏台于养心殿之中。

图1 故宫博物院藏 养心殿戏台烫样⑰图片来源:2017年故宫博物院“营造之道”紫禁城建筑艺术展古建馆,故宫博物院(https://gugongzhanlan.dpm.org.cn/exhibitShare/17),2017年5月1日。

不过,前辈学者也早已注意到皇城宫禁之中戏曲承应的另一类价值功用,即“仪典性”。王芷章根据清宫昇平署档案的记载,归纳总结了有清一代直至道光前期终年不绝的各类承应活动的“职掌”即功能,分为四类:月令承应、庆典承应、临时承应、丧礼承应,其中“庆典”“丧礼”明显属于仪典性的,例如“皇太后忌辰设宴乐,为大不敬”⑱〔清〕陈康祺:《郎潜纪闻初笔二笔三笔》卷10“长生殿传奇”,晋石点校,北京:中华书局,1984年,第224页。,而“月令承应”,即每年固定节期的例行戏曲演剧活动,“演于礼祀百神之际,主在乐神”,即具有酬神功能,“其于五礼皆归吉礼”,所谓“吉礼”就是祭祀天地鬼神的宗教性仪典,等等。总之,在这些五花八门的承应演剧中,可见乾隆朝首开内廷演剧的新风气:“清高宗命张文敏制诸院本以备禁中奏演,是为用戏剧于典礼之始。”⑲同注⑪,第58-59页。丁汝芹甚至认为“清宫戏曲演出十分频繁,演戏被纳入了朝廷的仪典……将戏曲演出列入朝廷仪典,只见于清代。”⑳丁汝芹:《清宫戏事—宫廷演剧二百年》,北京:中国国际广播出版社,2013年,第3页。其实,以演戏入朝廷仪典的做法也算是承袭自明代旧例,并非只见于清代,清代皇家的仪典化演戏活动,尤其是伴随宴会的仪式性演剧—“宴戏”,也并不局限于清宫紫禁城,而是由宫城“溢出”到了近在皇城西苑三海之间,远至城西郊及热河避暑山庄等幾辅之地—后者离开了本文限定的地理范围。至于皇家演戏的娱乐性功能,前人述论备至,本文不复做更多阐发,仅专注于其仪典化的新路向,在下文分宫城和西苑两个区位展开论述。

二、除夕元旦承应中的清代皇家新年宴戏

乾隆年间“用戏剧于典礼之始”,就紫禁城宫中情形而言,主要是除夕与元旦承应。旧岁“元旦”即农历新年正月初一,举国贺岁,皇家也十分重视,借辞旧迎新之机,君臣同庆,祈盼新一年里国泰民安,既喜庆又庄重。乾隆以后的嘉庆、道光,仍保留每年除夕于紫禁城过年看戏的记载。

关于道光以前的除夕节演剧情况,由于档案的散佚,故难觅踪迹。乾隆五十六年(1791年),乾隆皇帝说道:“南府学艺人等,乃国家岁时宴会备用音乐所必需。”㉑〔清〕庆桂等编纂:《国朝宫史续编》,左步青校点,北京:北京古籍出版社,1994年,第34页。此处所载的“南府”,是清代康雍乾至嘉庆时期,宫廷之中的戏曲、音乐的演出机构。其中艺人所指也为专职演出戏曲或执掌乐器的人员。而戏曲音乐的演出,在乾隆皇帝看来,不仅是作为娱乐活动,而且是国家礼乐制度中的重要组成部分。前文曾述及不同的节令,会有相应的戏曲剧目配合演出。由此也可以发现,节令戏曲演出与宫中仪典性活动有密切的联系。

嘉庆元年(1796年)的一则敬事房礼仪档案㉒傅谨主编:《京剧历史文献汇编》(清代卷3 清宫文献),南京:凤凰出版社,2011年,第95-96页。,较为详细地记录了除夕前一日及除夕日宫内的各项流程,其密集程度更加说明了除夕节令的仪典性。除夕当日的戏曲音乐演出,也基本上是围绕宫中的筵宴活动进行的。从上述除夕节令的角度出发,还可透过故宫2019年1月的一则新发现的史料,对除夕筵宴活动中戏曲的仪典性特征作为印证与补充。

自2018年故宫博物院启动养心殿研究性保护项目后,专事古建筑修复的工匠在2019年1月9日的下午,于养心殿西配殿之南山墙的前檐金柱砖雕透风㉓“透风”位于通到墙里的柱子上,作为宫殿的通风口,养心殿西配殿南山墙的这块“透风”砖是活动的,因此能被取下。内,发现清宫春节曲目戏折(见图2,图片中红点所示,即为戏折出现的金柱砖内“透风”处)。

图2 养心殿建筑分布图㉕图片来源:故宫博物院:《故宫养心殿研究性保护项目立项报告》(内部资料),2015年,第17页,转引自魏瑞瑞、赵鹏:《故宫养心殿空间布局研究》,《建筑史》,2019年,第1期,第64页。

修复工匠取出藏于“透风”的纸张后,发现其联首处书:“乾隆二十四年十一月十九日造办处呈”、“重华宫承应”字样,券内首行注明:“十二月三十日”及“昇平除岁、福寿迎年、看状、下海……”等19出曲目名单及演职人员名单。而在随后刊发的相关新闻中,认为该戏折为乾隆二十四年(1759年)造办处呈大年三十戏曲节目单。㉔北青网-北京青年报:《故宫养心殿发现乾隆“春节戏曲晚会节目单”》,2019年1月10日,北京青年网(http://news.hnr.cn/xwrd/article/1/1336146473045331968),2019年1月10日。2019年1月,故宫举办了为期三个月的“贺岁迎祥—紫禁城里过大年”主题展览,将清代紫禁城曾经从腊月、元旦至三月初三“上巳节”中的庆典活动徐徐铺陈,特别值得注意的是其中的一张戏折。

该戏折右侧清晰写有“十二月三十日 重华宫承应”,演出记录中涉及的戏折还清晰标记着演出的地点与演职人员名称,可按照戏曲音乐演出的场所分为四组戏曲演出,陈列如下:

(重华宫)金昭玉粹承应:《昇平除岁》

(重华宫)台前承应:《福寿迎年》《看状》《下海》《亭会》《回猎》《阴告》《山门》《宣扬文德》《立擂招亲》《打虎》《珍珠配》《走马荐贤》《惠明》《时迁偷鸡》《三代》

乾清宫承应:《金庭奏事》

酒宴承应:《瞎子拜年》《如愿迎新》

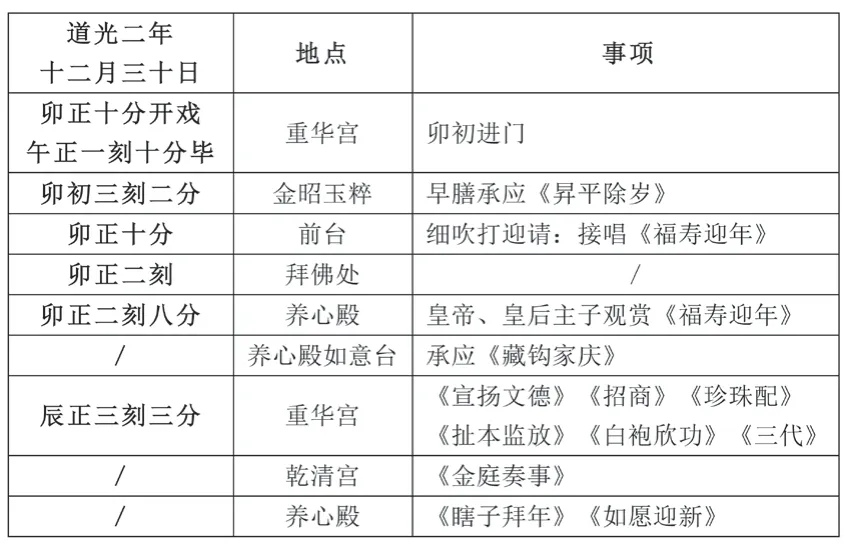

根据故宫博物院整理的清代宫廷“贺岁时间轴”显示,除夕(十二月二十九或三十日)当天,皇帝在宫城之中的保和殿筵宴蒙古王公,乾清宫与皇极殿廊庑安设宫灯、赏戏、守岁。元旦(正月初一)乾清宫家宴与宗亲宴,向皇太后行礼贺年、太和殿受贺宣表与国宴、赏戏。正月初二至初十择日,重华宫茶宴。正月初二以后择吉日,皇帝与皇太后新年宴。㉖《清宫贺岁时间轴》,故宫博物院(https://www.dpm.org.cn/subject_hesui/timeline.html),2019年3月2日。新年期间,宫城之中围绕不同类型的筵宴开展戏曲音乐活动,这般习俗延至道光二年(1822年)的史料记录仍有见证。(见表2)

表2 道光二年(1822年)宫城除夕戏曲活动㉗同注⑭,第485-486页。

从道光二年的档案记载中不难发现,除夕戏曲承应大多安排在重华宫、乾清宫、养心殿三处。

除夕筵宴活动中的戏曲活动首先安排在重华宫的前后台,一般在卯初三刻左右开戏,即早晨的五点四十五分,承应剧目通常为《昇平除岁》《福寿迎年》这些迎新纳福的戏曲剧目。重华宫的宴戏结束后,皇帝与皇后等宫中贵人前往宫中其他地方进行年节活动,如拜佛等。随后“驾还”重华宫,前台接着唱戏。剧目常有数出折子戏,较为轻松活泼一些。

其次的重要筵宴活动安排在乾清宫,戏曲音乐的表演也随之迁移到乾清宫。道光朝的除夕戏曲活动必有乾清宫承应《金庭奏事》。关于这一出戏曲剧目,《清宫南府昇平署》档案及“新史料”中都明确标记有“宴戏”的字样,但在其他的节令中又并不上演,所以《金庭奏事》应为除夕节令仪式中必演的剧目。

第三个演出地点,道光二年、道光三年(1823年)的档案中记载有“养心殿酒宴”字样,而“新发现戏折”中只写有“酒宴”二字。道光七年(1827年)以后,养心殿甚至取代重华宫,成为宫城之中除夕宴戏最重要的场所。道光皇帝尽管裁撤了南府,却在养心殿中大肆增加戏曲音乐表演的数量。在剧目上,也唱演出《瞎子拜年》《如愿迎新》(道光七年、八年都在养心殿酒宴承应这两出戏)。㉘中国国家图书馆编纂:《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》第3册,北京:中华书局,2011年,第1,254、1,449页。所以可以大致判断,“新史料”处的“酒宴”应是在养心殿中举办的酒宴演戏。

既然是筵宴活动,必然有相应的宴仪要求。“十二月二十二日,敬事房传旨,三十日巳正乾清宫家宴,正月初一日午正乾清宫宗亲宴。”㉙中国国家图书馆编纂:《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》第46册,北京:中华书局,2011年,第24,368页。例如《国朝宫史》的《乾清宫家宴仪》记载:

恭遇皇帝万寿、元旦、除夕及诸令节,乾清宫家宴。宫殿监先期奏闻,既承旨,饬所司供备。届日,尚膳具馔,尚茶具茶,司乐陈乐悬如仪,承应宴戏人等毕集祗俟。宫殿监率所司设御筵于宝座前……届时,宫殿监奏请皇后率皇贵妃以下具吉服,齐诣宴次,各就本位,立俟。

乃奏请皇帝升座,中和韶乐作。(万寿、元旦、冬至乐章并见三大节庆贺仪,余各按时于常朝同,还宫仿此。)

乐止,皇后以下各就位次行一拜礼,丹陛大乐作,奏“雍平之章”。(乐章见三大节庆贺仪,下仿此。)

礼毕,乐止。皇后以下各入座进馔,丹陛清乐作,奏“海宇昇平日之章”。(乐章见慈宁宫筵宴仪,下仿此。)

乐止,承应宴戏进,果檐下,清乐作,奏“万象清宁之章”。

乐止,进酒,丹陛清乐作,奏“玉殿云开之章”。皇帝进酒时,皇后以下各出座,跪,行一拜礼。

乐止。仍各入座。承应宴戏毕,皇后以下出座谢宴,行二肃一跪一拜礼。丹陛大乐作、奏“雍平之章”。

礼毕,乐止。宫殿监奏“宴毕”,皇帝起座还便殿,中和韶乐作。

乐止,宫殿监奏请皇后以下各还本宫。㉚〔清〕鄂尔泰、张廷玉等编纂:《国朝宫史》,左步青校点,北京:北京古籍出版社,1987年,第123页。

筵宴活动中的戏曲音乐演出,不仅是一项娱乐活动,而且是被礼乐制度纳入其中,成为完整礼仪的一部分。宴戏与中和韶乐之间,并不是绝对的分割,而是承接宴饮活动中的不同项目。筵宴中无论膳食、程序、中和韶乐的不同乐章都对应了宫中及宗室内不同身份、等级的人物。由此更体现出清代宫廷中等级之森严。

除此之外,还有元旦等皇家节令仪典中有戏曲演出的记载。顺治“定元旦、冬至、万寿圣节为三大节”㉛赵尔巽等撰:《清史稿》(卷八十八,志六十三,礼七·嘉礼一),许凯等标点,长春:吉林人民出版社,1995年,第1,790页。。清代的元旦为大年初一,其庆贺活动从子时(指23时至1时)开始,据史料载,“除夕之次,夜子初交,门外宝炬争辉,玉珂竞响。肩舆簇簇,车马辚辚,百官趋朝”㉜〔清〕潘荣陛、富察敦崇:《帝京岁时纪胜 燕京岁时记》,北京:北京古籍出版社,1981年,第7页。。元旦承应演戏因而也具有特殊性:“元旦承应演戏于朝贺之际……元旦为节令之首”,但王芷章在陈列元旦承应的例行程序之前特意指出,与属于“吉礼”的多数月令承应不同,元旦承应实为“朝贺承应”,所以“属于嘉礼,不应与吉礼同列”㉝同注⑪,第59页。—分类名目可以挂靠在月令承应,但实际性质截然不同,不为祭祀天地、娱乐神佛,而是借助朝贺演剧的皇家仪典彰显清代最高统治者“亲万民”的世俗政治姿态。如果说一般月令承应的所谓“吉礼”更多是借酬神之名行娱人之实—前述频繁的“朔望承应”可证,那么具有“嘉礼”性质的元旦承应演戏无论如何不能被看作单纯的娱乐演戏。

不过,宫中元旦承应也未必全部属于“嘉礼”或“吉礼”礼仪。一种情况是,元旦举行“早膳承应”,照例在重华宫“金昭玉粹”戏台,而卯初(五点)重华宫漱芳斋戏台已开始作乐。卯正(六点)暂停演戏,皇帝前往拜谒太后,再在太和殿接受大臣朝贺,也在乾清宫接受后妃贺礼,等等,然后回到重华宫,先受内学总馆首领等太监三跪九叩,接着内学继续演戏,而后即便皇帝离开,戏也不能停演。另一种情况是,如果不举行早膳承应,太监们就去乾清宫或太和殿伺候午宴的“宴戏”,下午可能还在别处继续演戏,地点不定。㉞同注⑪,第59页。无论太和殿还是乾清宫,原本都是皇帝的“办公场所”,没有固定戏台,但临时搭建的戏台非但不妨碍元旦承应演戏的顺利进行,还能避免损害“办公场所”的庄重性,而重华宫作为皇帝寝宫可以设置固定戏台,早膳承应也就属于皇帝的私人性演戏活动,不属于“宴戏”的嘉礼。

另外还有元旦之前的相关月令承应:“祀灶承应”(祭灶)、“小除夕承应”(腊月二十九日)、“除夕承应”(前文已述)等,规矩较为简省,但基本上也形成定例。整个新年节期,作为一年一度的国民佳节,宫中上演戏曲演剧,既是庄重的礼仪性活动,也是宫廷的日常生活;既伴随着臣子朝贺君主的隆重仪式,也是体现皇家与民同乐的恩赐嘉礼。红墙之外虽然听不到这里奏响的戏曲音乐,但这种仪典化的音响还是表达了君民一体、同心同德的政治理念。宫廷宴戏既具有一切仪式典礼的象征性,也具备一定的政治实用性。

三、皇家宴戏—从乾清宫到西苑三海

前述以元旦承应为代表的皇家新年宴戏活动,既赋予自古源于民间的戏曲音乐以庄重的仪式性,也为岁暮年初的红墙之内增添了文艺娱乐的趣味性,在成为清宫礼仪定例的同时,史料中也记载了相关特例,如《清高宗实录》所载乾隆五十年(1785年)乾清宫“千叟宴”的情形:

乾隆五十年正月初六日,上御乾清宫,赐千叟宴。亲王、郡王、大臣、官员,蒙古贝勒、贝子、公、台吉、额驸、回部、番部、朝鲜国使臣、暨士商兵民等,年六十以上者,三千人皆入宴。

届时,上升座,中和韶乐作,与宴之王公大臣以下,按班序立,行三跪九叩礼。

兴,乐止,各入坐次,行一叩礼。

坐,丹陛大乐作。上进茶,王公大臣以下行一叩礼。

赐王公大臣等茶,咸跪受,行一叩礼。

丹陛清乐作,上进酒,献爵大臣行一叩礼,王公大臣等皆行一叩礼。

赐献爵大臣酒,献爵大臣跪受,行一叩礼。

赐王公大臣等酒,咸跪受,行一叩礼。

一品大臣以上及年届九十以上者,召至御座前。亲赐卮酒,各跪受,行一叩礼。

乐止,赐食,各就坐,次跪受,行一叩礼,承应上演剧。

王公大臣以下,咸受馔毕,行一跪三叩礼,中和韶乐作,礼成。㉟《清实录》:大清高宗纯皇帝实录/乾隆五十年正月上/乾隆五十年乙巳春正月/,第9页。书同文古籍数据库(中国第一历史档案馆《清代档案文献资料库》)(http://guji.unihan.com.cn/web#/book/QSL),2019年9月30日。

这场宫廷活动的记载,内容十分丰富,尤见于礼仪及音乐方面。

第一,乾隆帝时年73周岁,虽已逾古稀之年,但仍邀请天下各阶层、各民族乃至朝鲜国使臣凡60岁以上者入宫赴宴,彰显“老吾老,以及人之老”的儒家观念,可知这场“千叟宴”绝非民间寻常的新年团拜会,而与宫中元旦承应的午宴“宴戏”定例同属一类,即华夏传统“五礼”中“亲万民”的“嘉礼”,具有重大而严肃的政治意义。

第二,除了赐受饮食,宴会全程伴随多次作乐,从皇上升座开始,依次为中和韶乐、丹陛大乐、丹陛清乐、承应演剧,再奏中和韶乐,终于“礼成”。中和韶乐作为皇家礼仪音乐的最高配置,锚定首尾,决定了整场仪典的级别;丹陛大乐、丹陛清乐在此用于王公大臣敬献茶酒之前;一大通烦琐的礼节告一段落后,方才“承应上演剧”,戏曲节目夹在尊卑有序的一系列传统礼仪音乐演奏程序的中间,足见其正式性,属于整场嘉礼的一个环节。

第三,“受馔”环节恰在演剧之后,实际场景可想而知,就是大家边吃饭,边听戏,说明演剧之入嘉礼,仍然是最不正式的一个环节。另一方面,这场嘉礼既然是“千叟宴”,不可能只行礼不吃饭,吃饭也要配以相应的礼仪音乐,而戏曲演剧有音乐,还有关乎风俗礼教的“故事”,演戏加吃饭又是民间日常,总而言之,席间演剧,顺理成章。与其说戏曲音乐作为礼仪音乐的级别是最低的,不如说在嘉礼飨宴之中搭配适当的戏曲音乐,可使貌似有失斯文的吃吃喝喝也变得文雅、高贵了。宴会可能天然无戏曲,但戏曲天然适合宴会,这正是“宴戏”的合理性所在。此间若是交付其他韶乐、大乐之类尊贵的音乐编制,倒显得不相称了。

综上所述,乾清宫“千叟宴”上的戏曲演剧,不仅担当了紫禁城中新年团拜的娱宾职责,而且确实体现了庙堂级的礼仪功能,娱乐性和仪典性均发挥得恰如其分,既是皇家新年宴戏的一次特例,也是中规中矩的典型。

不过,即便算上平时元旦承应的“定例”,宫城之内作为嘉礼的宴戏活动仍然数量有限,也不完全固定,仅当皇帝寝宫重华宫不传早膳承应时才有。这种相当随意的安排,似乎表明宴戏活动只是皇帝的个人动议,每一场仪典的举办都出于皇家的一次特殊需要,而如果没有这样的需要,哪怕元旦佳节,也只要庙堂朝贺,无须午宴演剧了。

如果说紫禁城中的皇家宴戏还多少受限于月令节期,那么延伸到宫城之外、皇城之内西苑三海的“庆典承应”则在举办时机上更加灵活、自由。西苑作为皇城之中的园林,有别于紫禁城的宫殿,应当说具有一定的休闲功用,但同样是严肃的国事场地。《清高宗实录》记载了1746年太液池南海丰泽园和瀛台(今中南海内)几乎连续举行的两场皇家宴戏:

乾隆十一年八月二十七日,在丰泽园崇雅殿赐王公宗室筵宴,尔等先期豫备,将崇雅殿现在所有陈设地平屏风移开。摘去窗扇,安设大地平。御座后悬挂软帘,两廊下设乐。殿内两旁俱设高桌椅座,东西两厢亦设高桌。院内张二丈四尺行台演剧。再殿内有履亲王、庄亲王、慎郡王、亲王,皆朕叔辈,俱于地平上设高桌,较御座地平稍低。此日王公宗室在朕前长幼列坐,俱行家人礼。㊱《清实录》:大清高宗纯皇帝实录/乾隆十一年八月下/乾隆十一年丙寅八月/,第12;13页。书同文古籍数据库(中国第一历史档案馆《清代档案文献资料库》)(http://guji.unihan.com.cn/web#/book/QSL),2019年9月30日。

乾隆十一年八月二十八日,在瀛台涵元殿,赐满汉大臣等筵宴。着于涵元殿抱厦下,满铺毡毯,设矮桌,张圆明园所用亭子台,演剧设乐。此一日大臣翰林,人数众多。若同在一处,不甚宽展。其经朕点出者,在涵元殿入宴,余俱在崇雅殿内,及两廊设矮桌列坐。即用二十七日行台演剧。㊲《清实录》:大清高宗纯皇帝实录/乾隆十一年八月下/乾隆十一年丙寅八月/,第12;13页。书同文古籍数据库(中国第一历史档案馆《清代档案文献资料库》)(http://guji.unihan.com.cn/web#/book/QSL),2019年9月30日。

前一日的宴戏,赐给皇帝的叔辈王公宗室,“长幼列坐,俱行家人礼”;第二日的宴戏则赐给满汉大臣,包括翰林在内,由皇帝挑选出一小部分在瀛台入席观戏,临时借用圆明园的“亭子台”,其余大部在丰泽园入席,而丰泽园演剧所用的还是前一日的“行台”(临时戏台)。连续两日,并无月令节期名目,乾隆帝赐宴亲藩宗室、满汉大臣,均属于“嘉礼”。

皇城之内,演剧的娱乐功能和筵宴的饱腹功能都是次要的,皇帝敦睦家庭人伦,“亲万民”,而宗室、臣子敬拜皇帝,这就是皇家的仪典化活动,而又远离宫城的肃穆威严,以宴会加演剧构成生活化的交际场景。虽然演剧,但仅设临时戏台,说明皇家不过是利用戏曲音乐充当仪典环节,意图避免固定的戏台将演剧本身过分抬举到不恰当的地位,也表明西苑三海之地真正的地理区位价值仅限于国事,而非娱乐。

四、大清国的“普通乐”—紫光阁宴戏的象征性与实用性

(一)紫光阁宴戏的独特景观

纂成于乾隆三十四年(1769年)的《国朝宫史》,在其“典礼”一类中也有涉及“宴戏”的史料,共8类:瀛台赐宴仪、丰泽园凯宴仪、紫光阁赐宴仪、皇帝躬侍皇太后家宴仪、乾清宫家宴仪、皇后千秋内宴仪、皇贵妃/贵妃千秋宴仪、乾清宫曲宴廷臣仪。㊳同注㉚,第125-137;135-137页。其中未注明地点的都是指紫禁城后宫。可见宫城及西苑都有承办宴戏典礼的制度。前引丰泽园、瀛台连续宴戏不完全符合《国朝宫史》的记述,倒似与宫城的元旦朝贺承应更接近,不过也都是以演戏入仪典的筵宴嘉礼。另有例如1761年的一次“紫光阁赐宴仪”记载:

乾隆二十六年(1761年)正月初二日,紫光阁武成殿落成,赐宴于阁下,钦命大学士、忠勇公傅恒,尚书、武毅谋勇公兆惠暨满汉文武大臣、蒙古王公、台吉、回部等一百七人入宴。

……届日武备院张黄幕于丹陛上正中,掌仪司陈反坫于幕内,尊、爵、金卮、壶、勺具,司乐以次陈乐悬如仪。

尚膳总领等设御筵于宝座前,加黄幕。设入宴大臣等宴席于阁下左右及丹陛上,左右皆有幕。乐舞、善扑、回部乐舞、杂技、百戏人等毕集。

……是时,乐舞、善扑、回部乐舞、百技并作,承应宴戏毕,各退。乐止。㊴同注㉚,第125-137;135-137页。

上述承应宴戏无疑也属于“嘉礼”,观众成分与后来乾隆五十年的“千叟宴”有部分重合,都邀请了蒙古贵族和回部。虽然所用音乐整体级别不算很高贵,但加入了大量民族音乐,如汉族的传统乐舞和回部乐舞,甚至还有“善扑”(摔跤等军事格斗技能表演)、“百戏”或“百技”(说唱、杂耍之类民间曲艺),然后才是内学太监的承应宴戏演出。相比乾清宫宴戏,在紫光阁上演的综艺节目看似娱乐性更强,然而,给蒙古王公表演“善扑”,给回部人表演回部乐舞,恐怕也难言娱乐,倒更像是将一揽子民族民间日常生活精心陈列在对于清朝统治者来说最为重要的几个民族成分的政治代表面前,台上演员与台下观众共同构成一幅有音响、有画面、有人伦、有政治的全息景观。

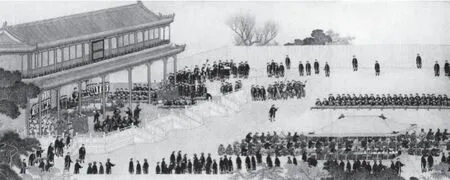

另有一处叙事细节不可忽视:此间从乐舞到百技都是“并作”,戏曲承应则不与其他节目“并作”,又是最后出场,大抵可见其地位超然。若检视传世的现场图像—〔清〕姚文瀚绘《紫光阁赐宴图》,可知当时也有中和韶乐在场(见图3),毕竟是皇帝出席的重大场合,承应演剧无法担当最高档次的礼仪音乐,但出身于民俗而又不与民俗“并作”,也算得上相当独特而引人深思的音乐景观了。

图3 〔清〕姚文瀚:《紫光阁赐宴图卷》㊵图片来源:聂崇正主编:《清代宫廷绘画》,收入《故宫博物院藏文物珍品全集》第14册,香港:商务印书馆,1996年,第222-225页。

(二)紫光阁的地理区位与国事功能

前述在紫光阁举办的“赐宴仪”,的确属于宴戏,但乾隆帝在紫光阁的武成殿落成之时,决意赐宴满汉文武大臣并蒙古、回部,在这场宴会上又设演戏曲和各种民俗,构成了一幅别致的仪典景观。宴戏活动虽然日期可以较为随意,戏台也是临时搭建,但在西苑三海占地面积广大的皇家苑囿中却仅仅集中在紫光阁或瀛台、丰泽园等三地举办,可见“随意”随的也是皇帝的意,应当是有深意的。“圣意”不可“妄测”,紫光阁这一皇城建筑究竟承载了何等独特的政治意义,还要从其地理区位和国事功能的历史来探寻和追溯。

清初,紫光阁成为举办武殿试的考场。㊶《大清会典事例》卷八六三《工部二·宫殿二·西苑》,第18-19页;《大清会典事例》卷七一九《武科四·武殿试》,顺治二年,第926页。乾隆皇帝甚至屡次在阅射武举时作御诗,以示对骑射等军事专业技能的重视。㊷庄吉发编著:《清高宗御制诗文全集》初集卷二《紫光阁阅武举射》,台北:台北故宫博物院,1976年,第146页。由场所的功能沿革可见,紫光阁绝非明清皇家宫苑中的闲适悠游之所,而是强军尚武之地,“高敞”的建筑特点正适合检阅军队武士。

从命名角度看,“紫光阁”也寓意深厚。唐代《艺文类聚》载:“皇穹垂象,以示帝王;紫微之则,弘让弥光。”㊸〔唐〕欧阳询:《艺文类聚》卷六十二·《居处部二·殿》,《钦定四库全书》本,子部十一类·类书本。紫微之光,弘大而广阔,象征帝王。明清皇宫也叫紫禁城,西郊颐和园则有“紫气东来”,而皇城之内除紫禁城和紫光阁外并不复有其他带“紫”字的建筑设施,可见紫光阁之绝无仅有。

综上两项,既彰显武功才艺,又展露帝王之光,紫光阁可谓天然适合夸耀中华帝国皇帝的武功胜绩,同时这两层意蕴又较为含蓄地表达在一处“树阴池影,葱翠万状”的“佳景”当中。这就是清代紫光阁的独特区位价值。除阅兵的直接功利性用途外,紫光阁还有另一类相对间接但真实目的溢于言表的实用场合,便是在“天下”各族人民及其政治代表面前明白无误地宣示“天可汗”—大清皇帝的至高威严。

当然,这一用法也不是清初已经采用的,最早皇家举办的涉及帝国武功的元旦筵宴或凯旋筵宴,场地更加随意,依皇帝当时行止而定,皇城西苑的瀛台、丰泽园,或热河避暑山庄的万树园等均可,以空地前设三面黄色的幄架、幄次的形式举行筵宴活动。㊹自乾隆三年至乾隆二十五年,历时22年间,《清实录》中有不少皇城西苑丰泽园、万树园等场所筵宴外藩或凯旋将士的记录。参考:《清高宗纯皇帝实录》卷六〇,乾隆三年正月上丙辰条,第1-2页;卷二七三,乾隆十一年八月下丁亥条,第564页;卷二八二,乾隆十二年正月上乙未条,第679页;卷三二六,乾隆十三年十月上辛卯条,第392页;卷三二八,乾隆十三年十一月上辛酉条,第436页;卷三二九,乾隆十三年十一月下癸酉条,第451页;卷三三五,乾隆十四年二月下辛丑条,第603页;卷三三六,乾隆十四年三月上庚申条,第628页;卷三八〇,乾隆十六年正月上甲辰条,第5页;卷五三〇,乾隆二十二年正月上丁酉条,第676页;卷六〇四,乾隆二十五年正月上丙辰条,第785页;卷六〇五,乾隆二十五年正月下甲戌条,第795页;卷六〇八,乾隆二十五年三月上戊申条,第825页,等等。书同文古籍数据库(中国第一历史档案馆《清代档案文献资料库》)(http://guji.unihan.com.cn/web#/book/QSL),2019年9月30日。而在紫光阁中设黄色大幄,赐宴蒙古王公,则始于乾隆十一年(1746年)。㊺《清高宗纯皇帝实录》卷二五六,乾隆十一年正月上丙子条,第320页。书同文古籍数据库(中国第一历史档案馆《清代档案文献资料库》)(http://guji.unihan.com.cn/web#/book/QSL),2019年9月30日。

乾隆帝自称拥有“十全武功”,尤对乾隆二十二年(1757年)彻底平定准噶尔叛乱、二十四年(1759年)平定天山南北回部叛乱的战绩颇为自得,因而后来在二十五年(1760年)决定重修紫光阁,仿汉代云台和唐代凌烟阁,建立清朝的“功臣阁”,悬挂功臣肖像,表彰平准、平回征战功臣的军功战绩。紫光阁的建筑形制、阁中冠服骑射碑和功臣像的陈列,都突显乾隆帝对铭记武勋、强调骑射的深刻用心,㊻吴空:《校射、武试和〈下马必亡〉碑—紫光阁史迹之一》,《紫禁城》,1987年,第3期,第9、13页;吴空:《勋臣图形·炫耀武功—紫光阁史迹之二》,《紫禁城》,1987年,第4期,第11页;吴空:《紫光阁和乾隆的铭功纪勋活动》,清代宫史研究会编:《清代宫史丛谈》,北京:紫禁城出版社,1996年,第438-445页。相应的国事功能也尽在其中。

(三)紫光阁宴戏的武功表达与演戏作乐的“普通”性

紫光阁建筑群重修后的第二年,即乾隆二十六年(1761年),武成殿落成,举行了前文所引的“赐宴仪”,在满汉文武群臣之外特意邀请蒙古、回部外藩,其意图便昭然若揭了。准噶尔即属蒙古,而这场宴戏嘉礼上的蒙古王公虽然不是准噶尔“叛贼”,回部人员当然也非“叛贼”,但无疑正是“杀鸡给猴看”的“猴子”。乾隆设宴演剧,断乎不是单纯请客吃饭、看戏娱乐,而是在收起战场杀伐的刀光之后,亮出一幅歌舞升平的盛世景观,恩威并施的向清代及汉人中国的周边游牧部族表达乾隆大帝的文治武功。各族来宾表面上只是受邀入席,享受国家级的餐饮娱乐招待,但主宾相聚飨宴之地同时也是天子阅兵演武之所,不由得宾客不去仔细寻思,到底为什么会来吃饭、看戏,而不是步骑军阵之间兵戈相见。

借着黄幕前的戏乐升平,反向隐喻沙场上的骑射杀伐—乾隆皇帝的一番心思,今人可能一时间难明就里,对当时众人却是不言而喻,一目了然。紫光阁赐宴,演戏承应,此间的声响音乐不知有几人听得舒心畅意,但谋划铺张这场宴戏典礼的皇帝究竟何等志得意满?从御诗云“紫光佳话从今纪,丰泽恩筵合此移”㊼庄吉发编著:《清高宗御制诗文全集》第三集卷九《紫光佳话从今纪》,台北:台北故宫博物院,1976年。应不难体会想象。

紫光阁宴戏为什么是在紫光阁,这个问题至此解决,但为什么要宴戏,特别是为什么在一系列乐舞、百技节目“并作”之余专门安排演戏承应,则是另一个问题,而这就与戏曲的独特性质不无关系了。

中国的戏曲,公认不同于一般戏剧,甚至与西洋歌剧、音乐剧也大异其趣,这里有多方面的原因:其综合性决定了戏曲可以兼容各类文化因素,包罗万象,无所不及;其程式性决定了戏曲与仪式、典礼在形式结构上的共性,都是一类符号系统,具有较为抽象的形式层面,以及约定俗成的意义层面;戏曲的艺术表达手法则具有高度的象征性,在表达某些社会观念或人生理想时,不一定诉诸戏文唱词的直接抒写,而是透过风格各异的唱腔曲调、紧慢板眼等因素婉转呈现;其民间性则决定了戏曲这一艺术表演形态具备相当的跨文化交际价值,虽然可能带有很强的民族个性,但也可以避免使用过分文雅、晦涩的艺术形式,而做到通俗易懂,即便言语词句不能相通,曲调的旋律、节奏,念白的腔调、语气,科介的体态、姿势,等等,也都可以做到既直观又富含意义。具体到清代中叶京城内外流行的各类戏曲演剧,或文雅,或通俗,各有千秋;内廷伶工演戏的经验、才艺也不可谓不丰富,排演适合各类不同场合的戏目曲腔,让皇帝和广大听众满意,并非难事。可以认为,以皇家豢养的内学去承应各类演出差事,都足以充分发挥戏曲这种独特的表演艺术形态所具有的功用、价值。

由此演艺能力出发,乾隆皇帝在紫光阁赐宴之中安排承应演戏,其动机也大可揣测一二:对于满汉朝臣、王公亲藩而言,戏曲可能被看作民俗之“小道”,但对于蒙古、回部等外藩而言,戏曲恰是他们也能理解的文艺载体。朝廷对满汉军民提倡王道教化,尽可以经史诗文之类勉力训导,但蒙古、回部也能轻易读懂儒家经典中的政治理论吗?也能听懂中和韶乐所蕴含的王道吗?恐怕都很难。职是之故,清代君主一面自诩占据中华帝国大统的王霸之位,一面也采取更适合对各族势力表达政治理想、沟通政治意图的最佳媒介—筵宴饮食是其一,演戏作乐是其二。将源自汉人民俗的、程式化的戏曲当成亲善、怀柔周边游牧民族的政治礼仪性工具,这或许也是大清皇帝在多民族帝国治理方面的一项制度性创新。戏曲音乐就此成为大清国的“普通乐”—绝非普普通通的音乐,而是类似今日的“普通话”,作为“普遍、通行”的音乐表演形态,跨越民族习俗、语言文字的障碍,达成沟通君臣心意之目的。

清代满人将戏曲演剧列入仪典用乐的做法,明代汉人也有过旧例,但并不多见,更尤其不见于怀柔边民之类场合,所以与其说清代政权继承、沿袭了大明朝的宴戏之法,不如说设置宴戏之法以“黏合”各族,亲睦君民,才是清朝对治国之道的发展与完善。其效用程度如何,尽可讨论、商榷,但实施治理目的的手段,也诚然有所演进和提升。

结 语

遥想当年,满族本是渔猎、游牧部族,却从建立霸业之始就积极吸纳和联合蒙古各部,进而巩固对天山南北、青藏高原的统治与经营,再加上中原的汉族,“五族”尽在清代麾下。居于汉、满、蒙之间的帝都北京则汇聚了各族的政治与文化,以其中戏曲音乐活动而论,这个“草原大汗”加“农耕天子”所缔造的新型帝国,并不是一个强行拼凑来的“缝合怪”,而是能够容纳不同政治制度、吸收和利用不同文化要素的稳定联合体。此间道理纷繁复杂,一言难尽,但筵宴戏曲的“小道”却似乎也能管中窥豹,可见一斑。清代皇城中的戏曲音乐表演,绝不是仅为了展现清帝国的多民族文化而存在的,它的戏曲表演充满了统治者对于教化臣民的努力与巩固江山的决心。

晚清政局固有百般不堪,大清中叶的盛世景象也不容轻易抹杀,然则无怪乎内廷执掌戏曲演剧的专门机构后来定名“昇平署”。在近代鸦片战争以前,“海内升平”确是当时真貌。有清中叶皇城之中的戏曲音乐活动,也见证了中国最后一个封建王朝时代的最强声音景观。