像子弹一样飞向未来

梁建英

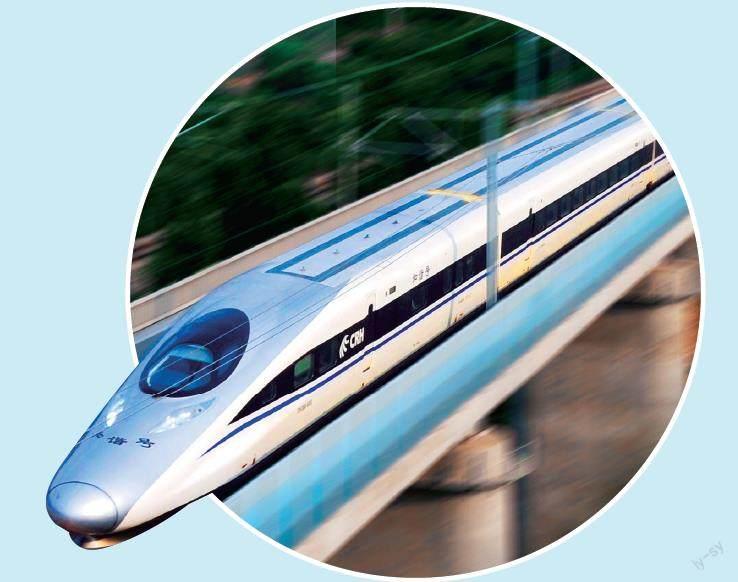

每次坐高铁,都会被那些漂亮的车头所惊艳。车头是高铁给人的第一印象,是一张张看得见的高铁“面孔”。当高速列车从眼前飞驰而过,常会让人想到它们是怎么设计出来的?背后又蕴含着怎样的高科技?

车头是我们辨认不同高铁车型的主要标志。每一列高铁动车,都有属于自己独具特色的头型。

事实上,车头不光是高铁的“脸面”,更是高铁的一大关键核心技术。对于高铁来说,头型的设计非常重要。

从技术层面讲,高铁车头的科技含量,主要在于高速列车要面临空气动力学的问题。因为高铁速度非常快,随着速度的提高,周围空气的动力作用会对列车和列车运行性能产生极大的影响。

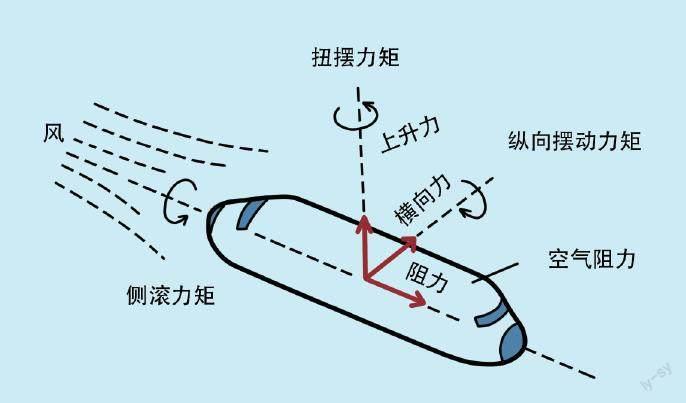

列车在运行中受到多个力的作用,其中有空气阻力、升力、横向力以及纵向摆动力矩、扭摆力矩和侧滚力矩等。

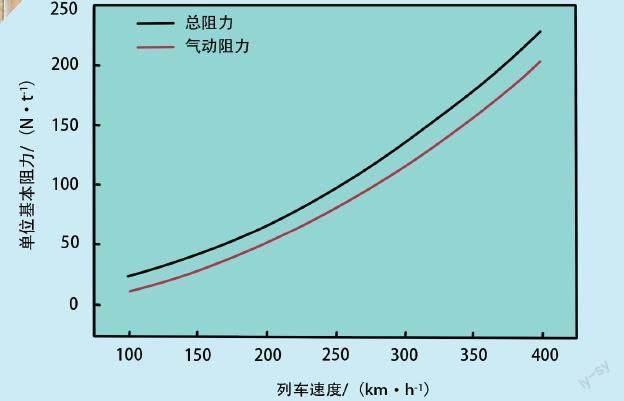

高速列车所受到的空气动力作用,首要的是空气阻力。列车速度越快,气动阻力越大。它们的关系是,随着速度的攀升,气动阻力成平方增长。

因此,列车在高速运行时最大的“敌人”,不是自身重量,而是空气阻力。头型设计必须降低气动阻力,以节约能耗。

高速列车来自空气的另一个重要“敌人”是升力。

高速运行时,气流会给列车向上的抬升力。速度越快,升力越大。要尽量降低气动升力,让升力趋近于零,不让列车“飞”起来,以保障列车运行的稳定性。另外,侧风带来的侧向力,可能使车头摇摆,增加阻力。

上述空气动力作用是在一般工况下。此外,高速列车还要面临两车交会时的交会压力波和通过隧道时的隧道压力波。

高速列车空气动力学示意图(绘图/飞飞)

当列车与另一列车会车时,由于相对运动的列车车头对空气的挤压,会使列车侧壁上的空气压力产生很大的波动。会车速度越快,会车压力波的强度便越大。列车通过隧道时,也会引起隧道内空气压力急剧波动。压力波动产生的冲击力,可造成门窗密封被破坏,压力波会传到车内,这就是当列车会车或过隧道时,我们的耳部会有不适感的原因。

可以说,高速列车这个在地面飞行的“机舱”,所面对的环境某种程度上比飞机更为复杂。

一个好的列车头型,必须具备优异的空气动力学性能。具体来说,头型要能有效地减少空气阻力、升力、列车交会压力波和隧道压力波等,以达到降低能耗、提高运行稳定性和乘坐舒适性的目的。

为了满足空气动力学性能要求,高铁车头在外形设计上形成了一些共同特征。

一个重要的特征是,跟普通列车相比,高速列车的车头更加细长,往往被设计成修长的流线型。

列车总阻力和气动阻力随列车速度变化情况(绘图/飞飞)

为什么?这是基于阻力系数和长细比的考虑。换句话说,车头前端越长,长细比越大,列车受到的气动阻力就越小。而且,随着列车头部长细比的增大,会车压力波也近线性地减小。这就是高速列车采用修长的流线型头型的原因。

细心的乘客还会发现,高铁车头的前端鼻形部位,通常呈椭圆形。这种椭圆形设计也是为了减少空气阻力。

在空气阻力之外,降低升力也是头型设计要重点考虑的因素。为了降低气流给列车向上的抬升力,高铁车头通常在两侧设置有导流槽,通过鼻锥(车头前端的鼻形部位)到导流槽的引流形式,引导气流产生向下的压力,让气动升力接近于零。

导流槽就像一双强有力的“手”,牢牢地“抓住”轨道,保障高速列车运行稳定。

除了一些共同特征,现实设计中,高铁车头造型各异。头型一点细微的差异,都可能会有不同的技术性能。

高速列车的头型设计,是一次次“技术雕刻”的过程。一般来说,车头设计要经历从概念设计,到仿真分析、模型试验和线路实车试验,不断循环优化。

“火箭”“青铜剑”“骏马”“飞龙”,这些高铁车头是中国高铁的代表性车型。它们的诞生,是一次次精雕细琢的过程。这一张张“中国面孔”,见证了中国高铁不断创新的历程。

“火箭”的车型是CRH380A(和谐号动车组)。研发时,最初设计了20个造型各异的概念头型,分别制作成实物模型、三维数模。在综合分析技术性、文化性和工程可实施性后,有10个头型進入了候选。

然后对候选头型进行仿真分析,进行了超过300个工况的空气动力学仿真计算。根据仿真结果,从10个候选头型中选出了5个。

接着是风洞试验。将这5个头型全部制作成1:8的模型,送到风洞试验基地,去做模型的气动力学和噪声风洞试验。在风洞试验基地,前后对5个头型进行了760个不同运行环境的气动力学试验,以及60个工况的噪声风洞试验。

结合仿真计算和风洞试验结果,优选出了2个头型。然后进行施工设计,选取一种最优方案制造成头型样车。

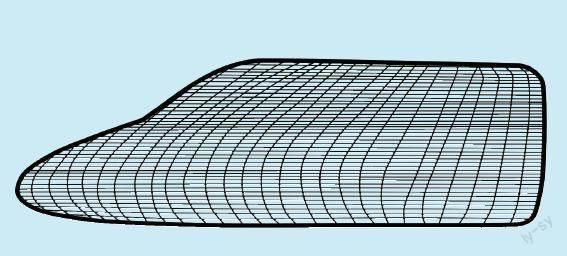

▶ 导流板(绘图/飞飞)

最后是线路试验。为了对新头型进行实车验证,特别设计了一列搭载新头型的试验列车进行大量的线路试验,完成了520个测点的22项线路测试。据试验数据,再对头型进一步优化,最终,CRH380A的头型——“火箭”正式出炉。

经过层层选拔的“火箭”头型,自然是超级“优等生”。它的各项技术性能优异:气动阻力减少6%,气动噪声下降7%,列车尾车升力接近0,隧道交会压力波降低20%,明线交会压力波降低18%。

“火箭”头型

“青铜剑”的车型是CRH380AM(高速综合检测动车组)。这款头型的设计灵感来源于中国古代兵器青铜剑。车头外形犹如一把剑,利剑出鞘,既古典又有威武的气势。车头以“剑”造型,突出尖楔形结构,实现了降低阻力的目的。

“骏马”的车型是CRH2G(高寒动车组)和CRH2E(新型卧铺动车组)。外形设计上,运用仿生手法,以奔驰的骏马作为造型来源。头型演变自马头,提取骏马的速度与力量感。在技术上,重点解决了大断面条件下列车的气动减阻和降噪、大侧风条件下列车运行的稳定性问题。

“飞龙”的车型是CR400AF(复兴号动车组)。这款头型的设计一开始就面临着巨大挑战。因为跟既有动车组相比,复兴号的外形有了很大改變。车体高度从3.7米增高到了4.05米,车体断面积增大了7.3%,它的“身材”更高大了。这意味着,提升车头气动性能的难度大大攀升。

研发人员最初设计了46个概念头型。通过综合评估,从中选出23个头型方案进入工业设计。再从中挑选出7个头型,进行精细化的仿真计算。之后,全部制作成1:8的缩比模型,拿到风洞实验室去做气动力学和气动噪声的风洞试验。通过循环优化、反复评估,最终决胜出了复兴号的头型方案——“飞龙”。

技术上也独具一格。采用修长的流线型设计,头型的形状叫“单拱椭圆”,即水平断面型线为长椭圆形,纵断面型线由双拱变为单拱,有利于降低阻力。鼻锥部分设计为宽扁形,增加向下的引流作用,平衡升力系数。

复兴号运行阻力降低了12%,当它以时速350公里运行时,人均百公里能耗下降17%,往返一趟京沪可节省5000度电。这背后,低阻力的头型功不可没。在车体高度和断面积大幅增加的情况下,车头的气动阻力系数和升力系数都实现了降低。

除技术之外,高速列车的头型还要“颜值”高,达到技术与艺术的完美融合。可以说,头型设计极富挑战,一个打“高分”的车头,必定经过千锤百炼。

单拱(绘图/飞飞)

双拱(绘图/飞飞)

(责任编辑 / 李银慧 美术编辑 / 周游)