我的篆刻思考与『大篆入印』

乌峰

我青少年时期的篆刻活动,也许用『刻意』二字概括最为准确。其一,刻意于强调『动手』,往往忽略『动脑』。当年见过我刻印的朋友,现每每还在夸赞我的用功,仍记得石末以簸箕计数,但当时功夫都用在控刀、控制线条形态、控制印面各种关系的协调统一等方面了,都是『形而下』内容。对于线条品质塑造的审美依据,文字形态构成的选择依据及其变化形式,印面设计的古典审美要求和当代印人的审美创造等,缺少相应思考。其二,刻意强调安排,忽略空间构成。我所谓的『安排』,其实就是『排满布实』,缺少对传统章法的『虚实』『疏密』的认识与理解,同时对当代的『空间构成意识』更是难解其详。其三,刻意自解自悟、『闭门造车』,喜与古人会,绝少时人酬。记得当时得到一本《吴昌硕篆刻选集》,读印即顺着印之点画运动和笔顺轨迹一任下去,细心品咂沉浸其中不能自拔,竟废寝忘食。一时只见缶老不及其余,每每如此则故步自封,而视觉和直觉因为审美局限亦不能相应发展。由于篆刻水平未见明显起色,我的篆刻兴趣渐衰,而对书法尤其篆书的兴致日隆,但随着对篆书的书写实践与认识的深入与提高,重又引发了我对篆刻艺术的兴趣,并有了新的认识。

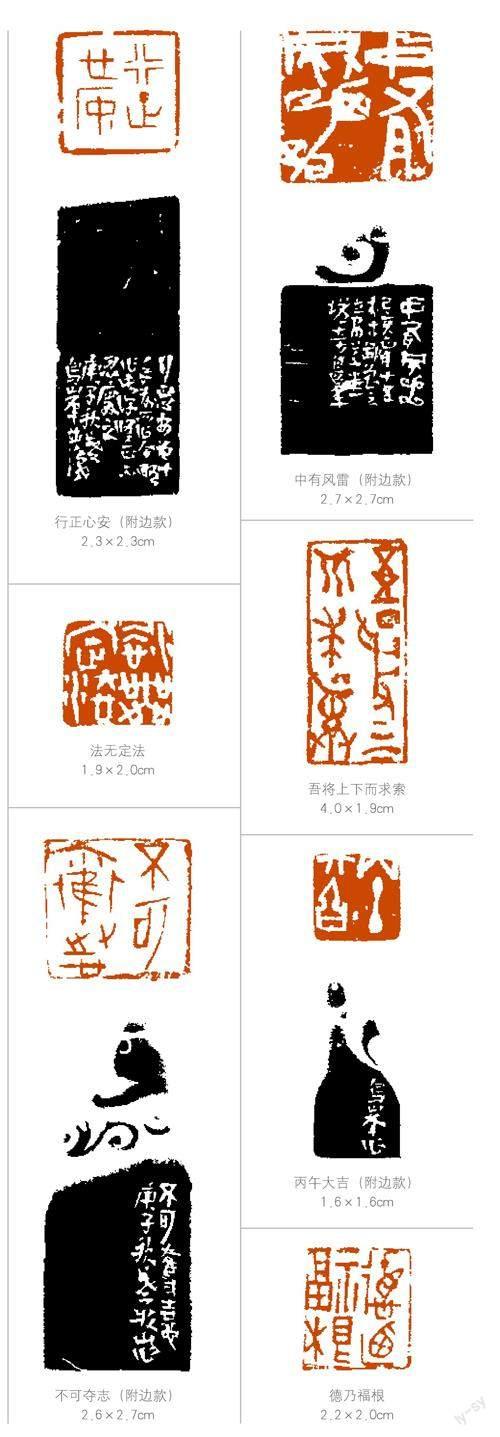

关于篆刻的思考。近年所思亦略有所得:一是笔法刀法之辩证。篆刻到底是表现刀法还是表现笔法?这是一个经典之问,不同的篆刻家在自己的艺术实践中有不同的回答,但在理论认识上往往莫衷一是。我个人认为,这是一个辩证问题,即在行刀过程中要追求笔墨意趣,在视觉和感觉上不能忽略刀趣,甚至不能没有刀痕。如果篆刻作品完全没有了刀痕与刀趣,就不能称为篆刻了,因为篆刻是刀与石的艺术,书法的笔墨语言在这里已经变成了刀法语言。二是篆刻与金石之美。金石之美是浇铸、雕刻与岁月及自然伟力合作完成的杰作,其视觉效果通过传拓方式呈现出来。当代篆刻相当部分作品在模拟金石效果,以期通过刀石印泥互动,最终在纸面上获取绚烂的金石之美。篆刻中金石之美的创造,是篆刻美学的重要组成部分,但在作者和接受者两个方面,主观上还缺少清醒的认识。三是篆刻取法与境界。篆刻的取法直接影响其艺术境界。篆刻中对于文字之美的认识、萃取、使用皆尤为重要,这其中既包括篆刻取法,也包括创作时的文字选择与机变。篆刻家的审美能力决定其选择能力,再深入地说,就是篆刻家的艺术境界取决于其审美能力。

白石翁曾刻一印『不叫一日闲过也』,我改了两个字,变为『不叫片刻闲过也』,不是标榜自己用功,而是提醒自己可以多利用碎片时间刻印。我发现,对于高校工作的人来说,碎片时间非常适合搞篆刻,时常脑子里会酝酿出一两个好词,或是在哪本典籍中发现了妙句,随手记下,慢慢就会积累很多。印石总是一次磨出许多,零碎时间推敲一下印面章法,随时画出印稿,堆在我小小工作台最显眼的地方。此后,每得片刻閑暇,就可以拿起刻刀,奏刀騞然,一般也是『拿得起放得下』,不是一次完成。后来发现这样未必是坏事,一件作品的创作在完成粗稿后,往往自己不能正确或准确判断其好坏得失。如果放上两天,重新将视线转回到这件作品上时,反而可以给出较为准确的判断和认识,再修改起来会更为得心应手。我的大部分作品都是反复修改数次后定稿,当然亦有完全推翻的时候。

在学习篆刻的几十年里,我大概有几次的豁然开朗。第一次豁然开朗是面对整个印面的均匀分布的纵横线条,突然想到了疏密。中国文字自诞生之日起就有疏密关系,这也正是汉字可以成为艺术创作载体的基本条件和重要因素。或许最早的汉字书写者发现了这个『秘密』,此后历代书家不论何种书体,无一例外皆在疏密关系上讨生活。领悟于此则顿开茅塞,为什么篆刻会绕开疏密而仅仅着力于平正和均衡,而不能强化疏密并重新调整平正、均衡等关系?第二次豁然开朗是面对满满当当的印面,突然想到了计白当黑。《艺舟双楫·述书上》云:『是年又受法于怀宁邓石如完白,曰:「字面疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。」以其说验六朝人书,则悉合。』其实不仅是『六朝人书』才『悉合』,整个中国书法史中的优秀作品几乎都能『悉合』。不仅如此,纵观中国篆刻史,自战国古玺以降,历代优秀篆刻皆『悉合』,但往往会『一叶障目不见泰山』。在某时翻看『日庚都萃车马』时,突然悟道,自此印风一变。不仅在文字本身的疏密和平正、均衡等方面思考其对立与统一,并由此将创作视线逐渐引向字与字之间,引向字外空间。第三次豁然开朗是从印章有形无形的『框』,将创作视野投向印面之外。印章自诞生时有框,汉官印多数无框,但文字排列得整整齐齐,硬是生生地在印章边缘挤出一个『框』。历代官私印也大多有明确的框,即使没有明确的框,也会有一个文字排列留出的无形的『框』。因此,我们似乎可以说,中国古代的印章是『框内艺术』,而这个概念影响了我很多年。记得二十几年前,我第一次听设计师讲『出血』这个概念,受到很大启发,并大量应用到了书法创作当中。当然,中外绘画早就用到了这种方法,只是鲜有人往书法上扯这个概念罢了。直到有一天,我在山水画进行创作时,突然联想到了篆刻艺术,并迅速转换到篆刻创作实践当中。由此,我的篆刻不仅具有框内的具象画面,还在想象力作用下,把抽象视野引向了『框』外。

大篆入印。自民国至当代,许多篆刻家于大篆入印实践做过相当成功的尝试。比如朱复戡先生,一生致力于拟古玺创作和大篆入印的探索研究与实践,取得了很高的艺术成就,给当代印人的大篆入印创作提供了成功范例。我因为教学的原因,十余年来致力于西周青铜器铭文的研究、教学和创作,在这个过程中,渐渐体悟到前人以大篆入印的妙处,自己亦尝试以大篆入印创作,『每有会意,便欣然忘食』,渐积渐累便有了几点认识。

其一,大篆在静态书法中表现力是最强的,主要体现在笔墨表达的张力和结构表现的相对自由等方面,因此很适用于篆刻的线条变化和文字组合的疏密开合营造。金文尤其西周金文因时代久远,作品表面剥落锈蚀,再经传拓,其点画线条的边缘部位大多看上去已不甚光洁,或者说视觉上呈不明确状态。因此如何以笔墨表达这种效果,则完全由书家根据个人的笔墨语言表达习惯,在对金文书法的审美认知水平层面上进行。这就不可避免地使这种表达具有较大的随意性和主观性。也正是基于这个特点,无形之中扩大了西周金文的审美外延和主观创造性。西周金文的这个特征,同样适应于以刀拟笔的篆刻创作,其字法结构往往随机堆积抱团,具有相对的主观性和不确定性,为印面节奏疏密提供了自由营造和主观表达空间。

其二,大篆入印得益于西周金文的创作和教学。对于西周金文的学习、创作与教学,我个人的认识过程曾有过极为对立的变化。初所习为小篆,时间漫长,并一直以为所谓大篆小篆,究其实不过是粗细之别而已,直到某次个展之时,授业恩师刘承闿先生见我大篆说;『太好看,再「笨」点儿。』其时似有所悟,但仍未解大小篆之别。后来读黄宾虹先生山水画用笔五字诀,即所谓『平、圆、留、重、变』,讲到『留』时,提出三个实现方式:『屋漏痕』法、『金错刀』法、『剑脊形』法。至此方悟大小篆在用笔上的根本区别,即一为苍刚老壮其性为阳,一为畅达绮丽其性属阴。所以,在由基本属于小篆笔法的汉印体系风格转入大篆入印的过程中,要充分认识到二者的本质区别,并在技法层面完成由小篆笔法到大篆笔法的根本性转变。

其三,大篆入印的基础,是大量汉印创作和古玺创作实践。大篆入印需要一些先决条件,如对于大篆书写的正确认识和实践,尤其是汉印和战国古玺的临摹与创作。汉印的长处是平正与均衡;战国古玺虽不乏平正之作,但其疏密与空间的营造往往夺人心智,而齐系、燕系巨印和多字印更是苍浑古厚、疏密开合、波澜壮阔,这些都为大篆入印提供了技法与审美依据。

其四,金石书法创作的审美理念,是大篆入印创作的审美基础。我个人的大篆入印创作,很大程度上得益于我的金石书法创作,而由此间接获得的金石书法审美理念,又反过来支持我的各种艺术实践活动,这其中最为明显的就是篆刻创作。金石书法审美理念的核心,是古朴苍浑、超凡脱俗、高妙典雅,具有庙堂之气,较少人间烟火气。

『小方寸』营造『大格局』。篆刻往往以小小方寸之地营造气象万千的大格局。当代印人图像文献资料更为丰富、视野更加开阔,其中的优秀作者格调和格局也更高更大。篆刻家的大有作为,取决于其审美智慧之高下。篆刻的审美智慧,不仅要求篆刻家拥有篆刻本身的一切技法和审美传统的继承与创造能力,同时还要具有与其他艺术形式沟通,甚至站在全艺术语境下审视和调整篆刻艺术发展方向的能力。