城市微旅行的文化表征与解说实践

——以上海为例

薛 岚,李品清

(复旦大学旅游学系,上海200433)

0 引言

近几年,城市文化旅游市场日趋繁荣,尤其受新冠疫情的影响,本地旅游市场活跃,兼具休闲放松和文化学习功能的“城市微旅行”(也称城市漫步、城市漫游、城市行走、城市徒步等)活动发展迅速,成为一种新的文化现象,备受社会各界关注[1-2]。借鉴西方流行已久的城市漫步(city walk)模式,城市微旅行既指代由解说员引导的、按照规划线路行进的小团体城市探索活动,也包含游客自行开展的、深入城市街区的城市漫步活动,而前者因其付费属性衍生出特定的商业模式,为城市旅游市场注入新的活力。有组织的城市微旅行活动能够使参与者在解说员的带领下行走于城市的街角巷陌,在放松身心的同时深入体验城市风貌,增进了对城市的了解,加深了对城市的认同;不仅满足了生活节奏快、时间碎片化的当代游客的旅游和休闲需求,也凭借其多样的产品路线、精巧的旅游形式、浓烈的文化气息成为城市文化的展示窗口,起到拓展城市内涵、展示城市风貌、传承城市文化的重要作用。

城市微旅行产品是开展城市微旅行活动的基础,是进行城市微旅行相关研究不可忽视的重要内容。除了微时空、本地化等特征[3-4]外,城市微旅行产品的独特之处还在于对城市文化的深度挖掘、组织与呈现。以稻草人旅行为例,其在上海打造的城市微旅行产品“摩登上海的建筑密码”“犹太难民的诺亚方舟”“解码苏州河”“解码外滩源1843”“觉醒青年的黄金时代”等,通过线路的精心策划和解说员的系统讲解,为参与者带来深度且具有启发性的旅游体验。目前,国内对城市微旅行活动的研究主要聚焦于其发展模式、市场特征和游客体验[5-6],对微旅行产品本身及其文化内涵的探究不足。因此,本研究将围绕城市微旅行产品的生产与实践过程,从内容和形式两个维度探究城市微旅行产品对所在城市的文化表征及解说员带领游客参与其中的具体实践。本研究的核心研究问题是:城市微旅行关注和传递了哪些类型的城市文化?城市微旅行的解说实践涵盖了哪些具体形式?本研究有助于深入理解城市微旅行这一新兴旅游形式,并为文旅融合和城市文化旅游的深度发展提供理论支持。

1 文献回顾

1.1 旅游与表征

表征在人文社会科学中有悠久的历史,在不同学科中都有使用,蕴含多层含义[7]。在文化社会学和文化地理学中,表征与话语、符号、意象等概念联系紧密,指向人类社会对客观世界的主观表达和意义建构[8]。学界普遍认为,表征并非单纯地反映或再现客观世界,而是对客观世界的意义再生产,是一定历史语境、文化背景、时代特征下人类对于社会现实的文化建构与意义赋予。表征所组建的文化符号领域是独立于客观世界的文化体系和价值系统,并通过转化为个体的意识和实践进一步影响外部世界,且在与其互动的过程中得到创造与再生产[9]。表征的能动性也使权力争夺在文化领域变得显著[10]。基于以上观点,当代学界的表征研究不仅热衷于探究表征所指向的文化意义生产,也关注表征背后的权力争夺与身份认同。

旅游语境中的表征研究也可据此归纳为两种范式。一方面,与符号学、话语分析、想象地理等理论相结合,一些学者聚焦于旅游过程中的符号表达,探究不同载体和情境中的旅游表征[11-12]。学者们将表征内容与客观世界相比较,发现表征的片面性,进而引申出“旅游表征是否真实”的话题[13-14];将不同媒介、接收人群、旅游情境的表征相比较,分析差异的形成原因与作用机制[15-16]。另一方面,旅游表征涉及不同主体的文化感知、话语权力与身份认同,因此,谁决定了旅游表征(当地居民、政府、开发商还是专家),也成为一个重要话题[17-18]。此外,除了旅游地各主体在旅游表征上的利益纷争与权力争夺外,旅游者的偏好和期望也是决定旅游地形象塑造与产品供给的重要因素之一[18]。综上所述,表征是一个具有丰富内涵和理论层次的概念,但以其作为理论视角探究新兴旅游产品的研究相对较少。随着旅游体验的日趋多元化和旅游新业态的层出不穷,本研究将通过探索城市微旅行产品文化表征的独特性,挖掘该新兴旅游产品的内容优势、市场价值与文化意义。

1.2 解说:表征与实践

解说活动起源于美国环境保护理念和环境解说项目,环境解说的奠基者Enos Mills 在《一个自然导游的探险之旅》(The Adventures of a Nature Guide)中首次运用解说(interpret)一词描述他在落基山中的导游讲解工作,并把这种工作形式称为自然导游[19]。学界和业界普遍认为解说是一种教育活动,如环境解说之父Freeman Tilden 将解说定义为“一项旨在通过使用原始物品和亲身经历,借助说明性媒介,而不是简单的事实信息交流来解释内涵和关系的教育活动”[20]。从解说实践的角度来看,解说是一项对解说员有较高知识储备要求,需要运用多种技能的知识传递活动。解说员需要对解说资源进行加工组织,形成一套完整的解说内容传递给观众。一个优质的解说需要具有真实客观的资料来源、一个有启发性的解说主题,并采用恰当的解说技巧以吸引游客的注意力[21]。因此,解说是一个以解说员为媒介的文化表征过程[22]。

然而,解说员组织带领下的解说活动往往发生于具体时空之中,解说与被解说的过程不仅涉及文化内容的生产、组织与传递,也需要参与者调动身体机能参与其中,包括漫步与停留、凝视与观察、提问与对话等[23-24],因此,解说过程的文化表征并非静态的,而是融入了互动、身体、情境等元素,呈现出表征与非表征相结合的特征[25]。与传统的旅游解说有所不同,城市微旅行的解说实践发生在开放的城市街区之中,具有解说环境的多样性和解说资源的不确定性。解说员既需要识别和发掘散落在城市空间中的意义符号并将其串联起来[26],组成连续性的空间叙事,又需要以开放城市空间为背景建构场景体验。因此,城市微旅行的解说实践更为复杂和多元。由于解说实践是城市微旅行活动的核心组成,也是塑造游客体验的关键因素,本研究将通过挖掘和识别城市微旅行解说实践的具体形式,分析城市微旅行产品的设计思路和体验特征。此外,目前旅游解说研究多从宏观视角和游客视角出发,聚焦解说功能、解说效果、解说媒介、解说系统规划等议题[27],而从解说员和解说实践层面探索解说活动的研究较少。因此,本研究以城市微旅行为案例,有助于丰富旅游解说相关的研究成果,为文旅深度融合的行业实践提供经验启示。

2 研究设计

2.1 研究案例

凭借深厚的历史人文底蕴、前沿的文旅融合实践以及不断涌现的城市文化爱好者,上海是国内开展城市微旅行活动的先锋城市。目前,上海持续运营微旅行产品的企业及团体众多,既包括以小而美为特征的稻草人旅行、上海城市光影、上海城市考古等小微创业团队,也包括以流量为核心优势的春秋旅游、游侠客、携程等大型旅行社及在线旅游平台。此外,各企事业单位、研学机构、教育组织也参与进来,相继推出面向不同群体的定制化微旅行活动。与此同时,上海市政府也大力推广和宣传城市微旅行,倡导市民和游客自行开展城市微旅行活动。2020 年,上海文旅局发布了103 条建筑微旅行线路,鼓励游客通过行走方式了解上海的城市历史与人文风貌[28]。截至2022 年底,上海全市各类开放参观建筑数量已达1056 处[29]。由于游客自行开展的城市微旅行活动差异性较大且缺少跟踪渠道,本研究重点关注由微旅行企业组织、有解说员带领的城市微旅行活动。

2.2 数据收集

本研究采用多源数据收集方法,包含网络文本收集、参与式观察和深度访谈。首先,研究者选取12 家城市微旅行企业并系统收集了这些企业在2018 年1 月1 日—2021 年5 月1 日期 间的 微 旅行 产品线路信息,涉及线路标题、覆盖区域、具体行程、文字描述等,最终形成150 条约70 000 字网络文本。其次,研究团队在2020 年10 月—2021 年10 月期间以游客身份先后参与了24次微旅行活动,活动过程中尽可能详细记录了活动流程、线路讲解、主客互动等,并在活动结束后撰写观察报告。最后,研究者对12 名城市微旅行活动的解说员进行了深度访谈,访谈时长从45~230 min 不等,访谈内容涉及解说员个人背景、作为解说员的体会、解说准备与讲解、经验积累以及难忘的解说经历等。12 名访谈对象中有5名是全职解说员、导游、旅游线路设计师,另外7 名是兼职解说员(表1)。此外,研究者对28 名城市微旅行活动参与者进行了深度访谈,作为后续分析的补充资料。

表1 访谈对象(解说员)信息表Tab.1 Information of interviewees

2.3 数据分析

数据分析过程包含两个阶段。第一阶段分析城市微旅行对城市的文化表征。研究者结合参与式观察和已有文献,对收集到的约70 000 字有关线路信息的网络文本进行系统识别和编码。在编码过程中,两名研究者分别对文本进行单独编码,再对单独编码结果进行比对、讨论和形成共识,最终识别出3 类一级文化表征——物质空间、精神文化和日常生活,涵盖15 类二级文化表征(表2)。第二阶段分析城市微旅行的解说实践。通过对解说员访谈内容的多级编码并结合参与式观察的发现,本研究识别出城市微旅行解说实践的3 个主要特征:主题与小众的空间组织,真实与在场的文化展演和行走与凝视的具身体验。

表2 上海城市微旅行产品的文化表征Tab.2 Cultural representations of guided city walking tours in Shanghai

3 研究发现

3.1 城市微旅行的文化表征

通过参与式观察和网络文本分析,本研究发现上海微旅行产品对城市文化的表征主要体现在3个维度:物质空间、精神文化和日常生活(表2)。从内容来看,城市微旅行的文化表征较少涉及传统的旅游景区景点,而是渗透了城市文化的深层内容,呈现出丰富性、层次性和多样性;从功能来看,物质空间既是城市微旅行活动开展的空间基础,也是游客凝视的对象;精神文化贯穿于整个微旅行活动,是叙事内容也是主题呈现的手段;日常生活则有别于前两者,体现出普通市民的集体记忆和生活状态。

3.1.1 物质空间

微旅行表征的城市物质空间包含城市景观、历史建筑、工业遗产、道路街区、休闲空间5 个部分。虽然一些现代符号如陆家嘴三件套也被作为凝视对象,但城市微旅行所涉及的物质空间呈现出较为鲜明的历史性。微旅行线路设计者将贯穿于上海不同历史时期的物质空间串联为旅游景观,构成城市微旅行游客凝视的空间基础。其中比较突出的物质空间是历史建筑,又包含历史旧址、名人旧居、公寓洋房、娱乐场所和学校。这些历史建筑在早年已被各级“历史保护建筑”称号冠名,在最近几年跻身“建筑可阅读”的对象,开始发挥更广泛的旅游体验和文化传播价值。休闲空间也极具特色,如对人民广场的关注从一个侧面展现出上海这座城市的既往光景:“1843 年冒险家们将策马奔腾的英伦风情带到了上海,三座‘跑马场’先后耸立在上海,人民广场便是其中之一”。(“漫游人广·秘境跑马场”的文字描述)需要指出的是,物质空间并不是城市文化的单一体现,而是叠加了历史、精神、生活等多种文化符号,如历史建筑蕴含着与其紧密相关的历史事件、人物故事、精神文化等。因此,与其说物质空间是城市文化的组成部分,不如说它是城市文化的载体,承载着形形色色的城市文化,也串联着城市微旅行的行走体验。

3.1.2 精神文化

精神文化是彰显上海历史文化和精神气质的文化基因,包含城市特质、历史人物、艺术宗教、建筑装饰、主题博物馆5个部分。相比于物质空间,精神文化是虚拟而无处不在的,它总是有意无意地渗透进不同主题的微旅行产品之中,抑或是作为微旅行产品的主题贯穿整个旅行,如线路“漫游静安·罗曼蒂克消亡史”的营销文案这样写道:“静安,一直是一块上好的幕布,罗曼蒂克的灯光,精致低调的洋房……然而时光依旧流转,重生的舞台在夜色下流光溢彩”,道出了摩登上海的繁华与情调。而海派文化、江南文化、红色文化是上海城市精神文化的核心组成,因此常常被作为线路主题隆重推出,如线路“法租界秘境拾遗”“松江·仓城——相忘于水云间”“新虹桥——改革开放的第一张名片”。此外,开埠以后的上海见证了中国历史的百年演变,因此各色历史人物及其背后的历史事件,也成为微旅行解说内容的重要来源。如线路“鲁迅和他不为人知的故事”“张爱玲之告别麦根路”“住在西摩路——马丁太太的上海memory”等都是以历史人物为线索形成的主题线路,具有极强的故事性和代入感。

3.1.3 日常生活

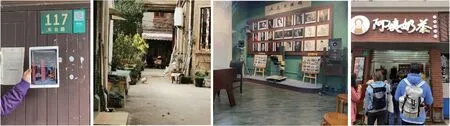

日常生活是与上海城市居民日常生活息息相关的城市文化,涉及生活环境、饮食符号、商业设施、生活场景、生活方式5 个方面(图1)。除了注重浓缩城市历史的物质空间和精神文化外,“日常性”和“生活化”也是微旅行产品对城市文化的主要表征,体现出城市微旅行有别于传统旅游方式的深度性和趣味性。一些线路主题聚焦于上海平常的居民区和居民生活,或将居民区作为行走节点,如“老城厢——新天地以南的故事”“顺昌路——夏伏夜的烟火人间”“南城旧事——老城三部曲之小南门”等线路,使游客置身于上海的寻常巷陌,体验上海的烟火气。无论是传统小吃葱油饼和上海馄饨,还是新兴饮品咖啡和阿姨奶茶,都是深受上海居民热爱的美食,而老虎灶、棕绷床则是老一辈上海居民生活中寻常可见的老物件,却在现代化的城市建设中渐渐淡出。轮渡和有轨电车曾是上海居民日常出行的重要方式,而后者则在城市公共交通的快速变迁中面临着彻底消失的危险。上海话是这座城市的语言,因此一些面向本地居民的微旅行活动会以上海话作为讲解方式,或在解说员与游客的互动中采用上海话的沟通语言。城市微旅行对日常性的表征体现出日常生活在城市发展中的不可分割性,日常生活也组成了这座城市不可或缺的集体记忆[30]。

图1 上海城市微旅行的日常生活表征:门牌、居民区、老照相馆、奶茶店Fig.1 Representations of everyday life in guided city walking tours in Shanghai:Door plate,living environment,old photo studio,and milk tea shop

3.2 城市微旅行的解说实践

与文化表征所体现的内容相对应,城市微旅行的形式体现在有别于传统旅游形式的解说实践。基于参与式观察和深度访谈,本研究识别出解说实践的3个维度:空间组织、文化展演和具身体验。总体而言,城市微旅行的解说实践是在有限时空条件下,通过小众空间选取和主题化手段对城市文化符号的再发掘与再生产。城市微旅行的解说员将解说活动置于具体城市空间之中,通过真实与在场的文化展演,漫游和凝视的具身体验,带给游客沉浸式的文化旅游体验。

3.2.1 主题与小众:解说实践的空间组织

由于时间和行走方式的限制,城市微旅行往往被限定于一定的空间范围,因此空间选取与组织直接关系到产品的特色与吸引力。有别于传统旅游活动聚焦于核心景点,城市微旅行的空间组织呈现出小众性和主题化两个主要特色。虽然一些微旅行产品也会涉及传统的大众旅游空间,如外滩、苏州河、黄浦江、豫园等,但多数微旅行产品倾向于避开热门旅游区域,选取相对小众的城市空间进行探索,如“外滩背面——其实还有另一个外滩”刻意避开外滩沿江区域,选择外滩背面的市民生活空间;“顺昌路——下伏夜的烟火人间”聚焦于顺昌路面临拆迁的城市社区;“松江·仓城——相忘于水云间”带领游客行走于上海郊区,远离上海主城区的旅游空间。这些小众空间赋予微旅行体验以独特性与真实性,也为城市文化旅游提供了广阔的潜在扩展空间。

主题化是城市微旅行进行空间组织和线路安排的重要手段,主要涉及主题选取和主题挖掘两个环节。主题选取往往依托片区本身的文化资源:“篇章(线路)……是这块街区它自己带的一个主的调性”(J11),并根据资源特征赋予线路以主题,如街道(浪漫武康路)、片区(法租界秘境拾遗)、人物(鲁迅的且介亭往事)、历史故事(浙商风云)、场景(梧桐与洋房)、建筑风格(赉安的Art Deco风)等都是常见的主题类型。主题挖掘则需要解说员对片区内与主题相关的所有文化资源进行发现、梳理并赋予意义。对于有些蕴含丰富解说资源的片区,线路设计者也会拆分出多个主题,如有企业围绕愚园路推出了3 条旅行线路:“愚园路——那些远去的身影”“愚园路——孤岛之西是歹土”“愚园路——黑历史”,分别从历史人物、社区空间和历史故事3个角度进行主题呈现,对街道文化资源的挖掘可谓深入。

3.2.2 真实与在场:解说实践的文化展演

城市微旅行解说是一场以城市为背景的文化展演,而真实性和在场性是其展演的核心特征。真实性主要通过“陈述真实”和“展示真实”两个途径表现。为了保证陈述内容的真实,解说员会努力确保资料来源的真实。除了书籍、报纸、学术论文等出版资料外,各种照片、物件、日记、居民口述等也被作为重要的信息来源,如一位解说员分享:“关于讲解资料的准备,昨天我去了一个外滩附近的电信博物馆,拍了这张照片,就可以补充到我讲解大北电报局的过程中,通过照片可以有一些直观的感受。”(J9)为了展示真实,解说员往往引导游客关注真实存在的城市景观(如老建筑、商铺、窨井盖、门牌),展示实物或影印的道具(如老照片、旧钱币、票据、地图),播放老音乐等(图2)。解说员认为将城市历史进行真实展示是他们的使命与责任,因为“自己在这个过程中承担了再现记忆的任务”。(J1)

图2 上海城市微旅行的解说道具:讲解手册、旧照片、帆布袋、音频播放器Fig.2 Interpretation props of guided city walking tours in Shanghai:Manual,old photo,canvas bag,and audio player

此外,城市微旅行解说的文化展演也突出体现在其嵌入城市景观,让游客身临其境的在场性。在强化现场感方面,解说员、线路设计师非常注重时境的交代和叙述,从而将游客代入当时当地:“20 世纪30 年代,在这里(多伦路)曾经活跃着为人们所熟悉的鲁迅、瞿秋白、郭沫若、茅盾以及内山完造等一批作家;在这里,我们可以目睹近代中国上海那段风云激荡的历史。”(“海派思南路”的文字描述)他们也是调动气氛和营造沉浸感的高手:“夜幕降临,漫天的黑夜将秘境包裹……魔都放下了昼的疲惫而现出她的真身,即刻出发吧,开始今夜的秘境探索之旅。”(“漫游人广·秘境跑马场”的文字描述)代入感与临场感也体现在对参与者多种感官功能的调动:“今天你会辗转于一个很奇特的空间里,它需要你动用听觉、视觉用心感受周遭的变化。”(“漫游虹口·螺蛳壳里的浮世绘”的文字描述)一段张爱玲小说的独白,一首民国时期的唱片音乐,都能使游客仿佛穿越回那个年代,沉浸其中。

3.2.3 漫游与凝视:解说实践的具身体验

有学者称漫游和观察是进入城市内部结构,窥探和发现城市秘密的重要方式[31],这两者也恰恰是城市微旅行带领游客探索城市的主要方式。城市微旅行企业常常使用“漫游”“漫步”“夜行”“慢行”等词语命名微旅行产品,如“漫游外滩·深度解密建筑密码”“漫步思南路:探听老洋房背后的光阴故事”“慢行苏州河”等。这些词语虽有区别,但表达的含义却如出一辙,即随意、不受拘束地游览。有别于波德莱尔(Charles Baudelaire)笔下的都市“漫游者”[32],城市微旅行的漫游往往发生于特定的城市时空之中,呈现出一种“有组织的散漫”状态。一方面,解说员调用集结者的身份赋予“漫游”探索城市的功能,为漫游增添了几分文化性和知识性,让漫游成为解读城市的最佳方式;另一方面,虽然是团体出游,但游览往往随意且不受拘束,游客因其自身兴趣或情感所需,能够较为自由地漫步,团体也呈现出相对松散和游离的状态。

活动过程中,解说员总是有节奏地驻足与停留,引导游客有目的地观察与凝视,并配以深度讲解。这种凝视与传统的游客凝视在形式上如出一辙,但在内容上却有所不同。传统的游客凝视多源自新奇感和好奇心[33],而城市微旅行的游客凝视虽然也有相同的动机,但更多了一份关心与关切,即对所在城市过去、当下与未来的关切。如一位游客游览处于拆迁中的街区后表示,“对他们的消逝有些惋惜,那种自发的惆怅,这种感情会生出来。”(游客访谈,女性,53 岁)游客所凝视的对象有些是他们每日所见但却熟视无睹的场景:“会去选一些我们习以为常、经常会出现在我们生活中的地方,但是我们对那里其实又没有真正的很了解。”(游客访谈,女性,26 岁)有些则是看起来普普通通的街角巷陌:“每个里弄看上去都是一样普普通通的,之前没有关注过,完全没想到居然有那么多差别,背后有那么多故事。”(游客访谈,女性,35 岁)因此,城市微旅行旅游凝视的特殊性在于其对周边环境和日常生活的关注与关切、从普通之中发掘不普通意义的能力。

4 结论与讨论

伴随城市文化旅游市场的日趋繁荣和疫情期间本地旅游市场的快速发展,城市微旅行迅速崛起,成为本地居民和外地游客的旅游新选择。本研究以上海城市微旅行行业为研究对象,深入探究了城市微旅行产品对所在城市的文化表征和解说实践。本研究发现,与传统文化旅游活动有所不同,城市微旅行在内容方面注重挖掘城市文化的深层内容,通过对城市物质空间、精神文化和日常生活的多样性表征,不仅囊括了具有重要历史意义的物质空间和文化因子,也观照了以往容易被忽视的具有地方特色的市井生活元素。在解说实践层面,城市微旅行刻意避开传统的大众旅游空间,强调对小众城市空间的文化挖掘与主题呈现;在以城市空间为背景的文化展演中,强调表述的真实性与叙事的沉浸感;通过漫游和凝视的方式,带领游客探索城市、发现城市,以致关怀城市,带给游客深度且具有启发性的旅游体验。

本研究对城市微旅行产品特征的梳理,有助于学界和业界对这一新兴旅游形式深入理解,也为文旅深度融合和高质量发展提供了经验参考和理论启示。伴随着文旅融合上升为国家战略,国内学者对文旅融合的内涵、形式与特征已多有深入探讨[34-35],但基于实践层面的案例分析与经验总结仍然较少。作为一种新兴的城市文化旅游形式,城市微旅行在内容上注重文化要素选取的多样性和层次性,在形式上注重文化要义传递的氛围感和体验感,使厚重的文化通过轻松休闲的方式触达普通大众[36],不仅扩展了城市文化遗产的活化利用与传播途径,也为文旅融合的创新发展提供了深受市场认可的实践模式。厉新建等认为,高质量的文旅融合实践应该既能吸引已有的文化旅游爱好者,也能创造新的市场,造就更多的“有文化的旅游者”[36]。2023 年以来,城市微旅行活动在社交网络和大众媒体上“出圈”,体现出其已经具备引导市场消费、创新旅游需求的能力。

此外,城市微旅行的行业实践也为城市文化旅游的深度发展提供了经验启示。首先,业界需要重新界定城市旅游空间和旅游资源。伴随全域旅游的兴起和旅游审美日常化的趋势[35-36],城市旅游空间已经逐渐从旅游景区景点扩大到城市居民的日常生活空间,因此,业界需要重视普通城市街区的旅游价值,挖掘日常生活的旅游资源,打造主客共享的旅游休闲空间。挖掘和识别手段可以是“自上而下”的资源普查与认定,如上海市文旅局推动的“建筑可阅读”项目旨在开放历史保护建筑,让“有故事”的建筑走入大众生活[37];也可以调动专业人士和普通民众的积极参与,对城市旅游资源进行“自下而上”式的提炼、拼接与再造,如城市微旅行线路的设计师和解说员即扮演了这一“城市炼金师”(urban alchemists)的角色[38]。这种“众包式”的旅游资源识别有助于深入挖掘散落的城市旅游资源,扩大城市旅游资源的内涵,提升城市文化旅游的深度与广度。

其次,城市旅游发展要重视本地旅游市场的培育。重视本地市场不仅能够扩大旅游行业的受众,也有助于提升旅游行业的质量。传统旅游产品主要面向对目的地缺乏了解的外地游客,产品设计与研发更强调覆盖的广度,而非内容的深度。城市微旅行的初衷是为了满足本地居民的休闲需求和文化诉求,而本地居民对城市旅游资源有更深的理解力和更高的鉴赏力,因此,在产品设计方面强调对城市文化的深度挖掘和主题式呈现。正如波特所言,本地市场犹如产品的试用基地,一个苛刻的本地市场是提升产业竞争力的关键[39]。随着微旅行产品不断受到市场认可,越来越多的外地游客开始参与城市微旅行活动,丰富其旅游体验。而城市微旅行行业的快速发展,也有助于推动城市文化旅游产业加速创新,不断向高质量产品迭代。

再次,要重视解说在城市文化传播与旅游体验中的价值[40]。作为一种解读城市、行走城市的旅游体验,城市微旅行开辟了一种新的城市文化遗产利用与传播方式:城市解说。有别于针对单一文化遗产的解说,城市解说通过主题性空间组织与创造性故事讲解,将散落在开放空间中的城市文化资源串联起来[41],使游客在解说员的带领下行走于城市街道,阅读建筑,体悟历史,不仅将游客带入了一场沉浸式的旅游体验,也持续影响着每一位游客对城市文化和精神的理解,唤醒对城市历史的关注,启发对城市未来的思考,提高对所在城市的认同感与自豪感[42]。城市解说搭建了游客与城市之间的桥梁,不仅成为城市文化活化、展示和传播的重要载体,也为城市文化遗产保护与城市文化旅游的合作与共生模式提供了一个新的样板。

总体而言,作为城市文化旅游的新业态,城市微旅行产品的出现既体现出业界在文旅深度融合和高质量发展道路上的进取与创新,也反映出市民对深度文化旅游产品的需求与认可。然而,随着城市微旅行受众范围的不断扩大,逐渐从小众走向大众,城市微旅行产品的供给将会进一步增加,解说员对城市文化提炼和传递的质量将出现参差不齐的问题,微旅行体验也将面临高质量产品被稀释的问题和挑战。因此,文旅行业主管部门有必要做好对城市微旅行行业的监督与管理工作,激励产品供给企业开展城市文化的深度挖掘,继续推出高质量的城市微旅行产品;同时,政府部门也应当充分发挥公共服务职能,在资源整合、人才培训、宣传推广等方面为行业提供扶持,在促进城市微旅行行业健康和可持续发展的同时,充分发挥其社会意义与文化价值。