川贝母生物碱的化学组成分析与IL-6结合活性成分的虚拟筛选*

王 恬,谈娜娜,陆 佳,李状洪,董丹妮,肖 健,王 乐

(宝鸡文理学院 化学化工学院,陕西省植物化学重点实验室,陕西 宝鸡 721013)

川贝母(FritillariescirrhosisD. Don)又名卷叶贝母、松贝等,为百合科贝母属植物的干燥鳞茎,主要产自四川、西藏、云南和甘肃等地,具有极高的药用价值[1]。明代的《本草汇言》始有“贝母,开郁、下气、化痰之药也。润肺消痰,止咳定喘,必也川者为妙[2]”。抗炎作用是川贝母药材传统的药理活性之一,该活性也被多项相关的药理研究所证实[3-4]。

近年来,使用LC-MS分析川贝母生物碱类成分的报道较多,如戢爽[5]采用UPLC-Q-TOF-MS/MS技术,在正离子模式下对青海不同地域野生川贝母的化学成分进行快速分析和结构鉴定,共鉴定出贝母辛、贝母素甲、去氢鄂贝啶碱等异甾体类生物碱23个,垂茄次碱、茄啶等甾体类生物碱9个。徐连顺[6]采用UPLC-MS/MS从川贝母中鉴定出4种生物碱成分,包括贝母素乙、贝母素甲、西贝母碱、贝母辛,分析表明其抗炎活性与PI3-At等信号通路密切相关。

白细胞介素-6(Interleukin-6, IL-6)是由单核细胞、巨噬细胞、T淋巴细胞及其他细胞类型产生的多效性细胞因子,在感染和炎症过程中显著上调[7],是宿主抵御环境压力(如损伤和感染)的核心细胞因子[8]。IL-6是炎症反应的主要标志之一,参与慢性炎症的病理生理过程,能够促进炎症损伤和纤维化[9],能与靶细胞表面IL-6受体识别并结合成复合物,调控炎性细胞因子的表达[10]。

本研究旨在对川贝母生物碱类成分进行化学组成分析,并筛选出其中具有IL-6结合活性的化学成分。首先,通过UPLC-Q-TOF-MS/MS技术分析川贝母粗提物中的生物碱类成分,并对其ESI-MS/MS裂解途径进行分析;再进行分子对接,筛选出其中有IL-6结合活性成分。本研究初步明确了川贝母生物碱类成分的化学组成,并从中获取潜在的抗炎活性成分,可为川贝母的现代化开发提供科学依据。

1 实验部分

1.1 原料、仪器及试剂

川贝母购自宝鸡医药大厦;浓氨水(Aladdin);氯仿(Aladdin);甲醇(Fisher, America);超纯水(Millipore, America);LC-20ADXR液相色谱仪(日本岛津);AB 4600质谱仪(AB SCIEX, America);ZNHW-1000电热套(北京永光明医疗仪器厂);CP225D分析天平(Sartorius, Germany);固相萃取仪(Supelco Visiprep DL);固相萃取小柱(Agilent Technologies)。

1.2 川贝母生物碱粗提物的制备

称取2.0 g的川贝母粉末,置于密闭圆底烧瓶中,加入4 mL浓氨水浸泡1 h后,加入40 mL氯仿-甲醇(v/v, 4∶1)混合溶液,回流1 h后,进行减压抽滤,滤液使用固相萃取小柱(Bond Elut-SCX, 500 mg, 3 mL)净化,净化的步骤为:先依次用5 mL超纯水、5 mL甲醇活化SCX小柱;然后取2 mL上述滤液过固相萃取小柱;再用5 mL超纯水淋洗;最后用5 mL甲醇洗脱,过0.22 μm滤膜后于-20 ℃保存待测。

1.3 LC-MS分析

1.3.1 色谱条件

色谱柱:Shim-pack XR-ODS(100 mm×2.0 mm, 2.2 μm);流动相:A:水-0.05%浓氨水、B:甲醇;梯度洗脱:0.5 min,20%甲醇;3 min,65%甲醇;8 min,85%甲醇;10 min,85%甲醇;11 min,100%甲醇;流速:0.3 mL/min;柱温:35 ℃。

1.3.2 质谱条件

ESI正离子模式,去簇电压60 V,喷雾电压5 500 V,离子化温度550 ℃,雾化气55 psi,辅助气55 psi,气帘气35 psi,全扫描模式,扫描范围m/z100~800,碰撞能量:MS110 eV,MS240 eV。

1.3.3 数据分析

原始数据采集使用Analyst 1.7(AB SCIEX, USA),数据处理使用Peak View 2.2(AB SCIEX, Canada),化合物鉴定使用Formula Finder功能以及Natural Products HR-MSMS Spectral Library 1.0.1(AB SCIEX, USA),精确分子量误差为±5×10-6。

1.4 分子对接

从RCSB PDB(https://www.rcsb.org/)数据库中获取IL-6晶体结构(PDB ID: 1P9M),另准备梭砂贝母酮碱、贝母辛、原阿片碱、靛玉红、东莨菪碱的分子结构文件,使用AutoDockTools(Version. 1.5.6)进行对接,使用Pymol(version. 2.5.2)将对接结果可视化。

2 结果与讨论

2.1 川贝母提取物的LC-MS/MS分析

利用UPLC-TOF-MS/MS分析了川贝母提取物,样品总离子流图见图1,各色谱峰基本分离良好。

图1 川贝母提取物的UPLC-TripleTOF MS检测总离子流图Fig. 1 Total ion chromatogram of the extract from Fritillaria cirrhosa UPLC-TripleTOF MS

川贝母生物碱类化学成分在正离子模式下具有较好的响应,因此采用正离子模式进行质谱分析,通过Peak View软件的Formula Finder功能检索,准分子离子在±5×10-6的质量误差范围内共鉴定出5种生物碱类化合物,包括贝母辛、原阿片碱、靛玉红、东莨菪碱、梭砂贝母酮碱,相关成分具体信息见表1。

表1 川贝母中生物碱成分的LC-MS鉴定结果Tab.1 LC-MS identification result of alkaloids from Fritillaria cirrhosa

2.2 川贝母生物碱的ESI裂解规律分析

梭砂贝母酮碱属于异甾体类生物碱,分子式为C27H43NO2,[M+H]精确分子量为414.336 66,在保留时间为9.08 min处出峰m/z414.335 2离子(图2),与梭砂贝母酮碱准分子离子相差-3.52×10-6,因此,该化合物初步鉴定为梭砂贝母酮碱。

图2 川贝母中梭砂贝母酮碱质谱图Fig. 2 Mass spectrum of delavinone in Fritillaria cirrhosa

为了进一步确认鉴定结果,对梭砂贝母酮碱的ESI质谱碎片裂解规律进行了分析和归属。对离子m/z414.335 2进行二级质谱扫描,扫描结果如图3所示。

图3 梭砂贝母酮碱的ESI-MS/MS谱图Fig. 3 ESI-MS/MS spectrum of delavinone base

梭砂贝母酮碱准分子离子峰(m/z414.335 2)可明显观察到,该化合物失去1个H2O分子产生碎片离子m/z396.322 9,失去2个H2O分子产生碎片离子m/z378.318 6,碎片离子m/z286.271 5来源于离子m/z396.322 9失去2个甲基再脱去1个C6H10基团得到,其裂解路径分析如图4,与文献[13]报道一致。相关结果为化合物结构的鉴定提供了理论依据,进一步确认了鉴定结果,同时加深了对川贝母生物碱化学成分结构的理解。

图4 梭砂贝母酮碱的ESI-MS/MS裂解途径分析Fig. 4 Analysis of the primary fragmentation pathways of delavinone in ESI-MS/MS

2.3 川贝母生物碱与IL-6分子对接结果

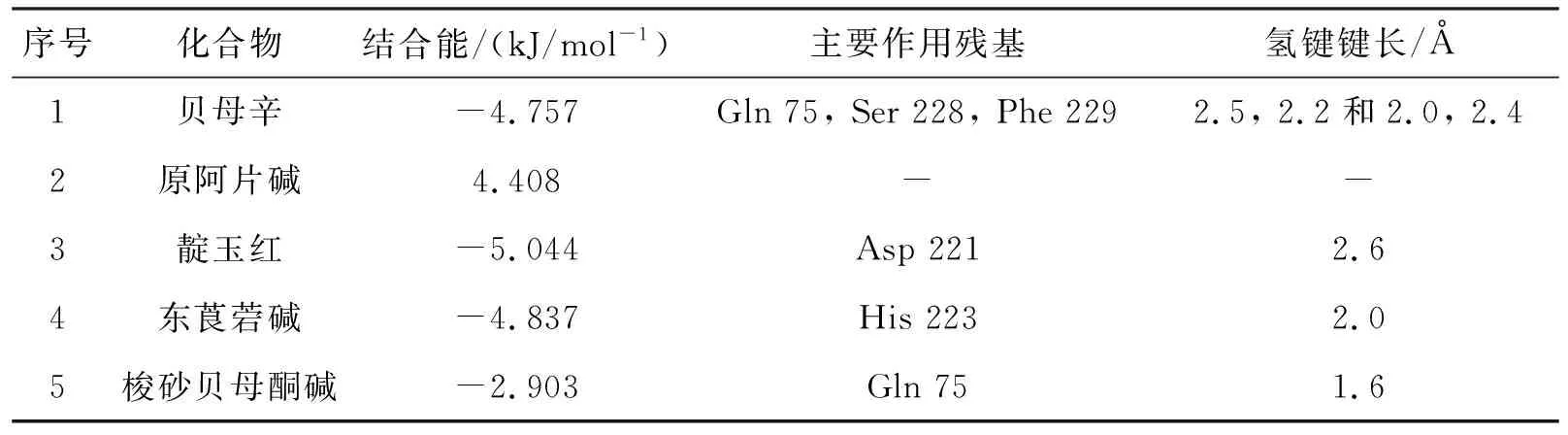

川贝母生物碱与IL-6的分子对接结果如表2所示,其中结合能表示小分子与受体的结合力,对接结合能越低,化合物与靶点结合能力越强。结果表明,5种生物碱类成分中有4种与IL-6结合能力强,包括梭砂贝母酮碱、贝母辛、靛玉红、东莨菪碱。

表2 IL-6分子对接结果Tab. 2 Molecular docking results of IL-6

图5为化合物(梭砂贝母酮碱、贝母辛、靛玉红、东莨菪碱)与IL-6的对接结果。梭砂贝母酮碱上的羟基氢与IL-6中的Gln 75氨基酸形成氢键作用(图5(a)),结合能为-2.903 kJ/mol。贝母辛与IL-6中的氨基酸残基Gln 75、Ser 228和Phe 229通过氢键作用力结合(图5(b)),结合能为-4.757 kJ/mol,其中Ser 228之间的结合力最强。靛玉红与IL-6中的氨基酸残基Asp 221通过氢键作用力结合(图5(c)),结合能为-5.044 kJ/mol。东莨菪碱与IL-6中的氨基酸残基His 223通过氢键作用力结合(图5(d)),结合能为-4.837 kJ/mol。

图5 梭砂贝母酮碱(a)、贝母辛(b)、靛玉红(c)、东莨菪碱(d)与IL-6的分子对接结果Fig. 5 Molecular docking results of IL-6 with delavinone(a), peimisine(b), indirubin(c), scopolamine(d)

分子对接结果表明,Gln 75,Ser 228,Phe 229,Asp 221和His 223为重要作用残基。贝母辛与氨基酸残基Gln 75,Ser 228,Phe 229,梭砂贝母酮碱与氨基酸残基Gln 75,靛玉红与氨基酸残基Asp 221,东莨菪碱与氨基酸残基His 223分别形成氢键。键长越短,键能越小,结合力越强,其中靛玉红与IL-6结合作用最强。

3 结论

本研究从中药川贝母中鉴定出5种生物碱类成分,其中4种(梭砂贝母酮碱、贝母辛、靛玉红、东莨菪碱)与IL-6结合能力强。其主要结合方式为氢键作用力,其中梭砂贝母酮碱与IL-6中的氨基酸残基Gln 75具有较强的氢键相互作用。这4种成分具有良好的潜在抗炎活性,可作为潜在的抗炎药物先导化合物。研究结果可为川贝母资源的深入开发与相关抗炎药物研发提供理论基础。