基于t检验的“双创”竞赛提升研究生综合能力模型研究

徐达,周洪玉,郑朝烨

基于检验的“双创”竞赛提升研究生综合能力模型研究

徐达,周洪玉,郑朝烨

(浙江农林大学园林学院,浙江杭州,311300)

在“大众创新、万众创业”背景下,创新创业竞赛已然成为高校师生重要的学习提升载体与平台。以浙江农林大学人居环境类专业应用型研究生为样本,通过“双创”教育育人实践与独立样本检验分析,论证对比大学生参与创新创业竞赛前后综合能力的差异性,证明“双创”教育对研究生综合能力培养的显性作用。同时,进一步探索“双创”背景下应用型人才的培养模式、人才培养方向与策略,提出依托创新创业竞赛的“一体两翼”实践育人模式,为高校应用型研究生人才培养提供借鉴。

检验;创新创业竞赛;研究生;综合能力;人居环境类专业

一、引言

习近平总书记指出:“创新始终是一个国家、一个民族发展的重要力量,也始终是推动人类社会进步的重要力量。”“大众创新、万众创业”是时代发展的主旋律,高校是学生创新创业的重要萌发地,作为国家高层次人才的研究生是实施创新驱动发展战略的主力军[1]。高校对培养创新人才、促进研究生创业就业、促进个体全面发展具有重要作用,同时对提高高层次教育质量、推动国家经济社会建设、对接全球科技创新发展前沿有着重要作用[2]。人居环境类专业有着推进城市转变发展方式、助推城市人居环境高质量发展的专业特性,能有效解决近年来城市在环境方面面临的一系列负面问题。用人市场对应用型人居环境专业人才的需求日益旺盛。高校研究生教育在适应社会发展的同时,还应引领国家和社会的发展进步[3]。“双创”背景与社会需求为高校改进人才培养理念提供了重要机遇。然而,如何实现创新创业教育与高层次人才培养体系的有机耦合仍是亟待解决的问题[4]。

作为浙江省内唯一的涉农高校,浙江农林大学是浙江高校创新创业人才培养的“浙江缩影”之一,其风景园林专业和园林专业为国家一流专业。本文以浙江农林大学园林学院为例,对比研究生参与“双创”竞赛前后的综合能力,探索高校应用型人才的培养模式,为改进“双创”背景下的人才培养模式提供理论支持;基于一定规模的样本分析数据,佐证第二课堂、创新创业竞赛与高校专业人才培养之间的正向关联,探索应用型人才就业时必须具备的能力,并提出相关对策,以期进一步加强和改进高层次人才培养的针对性和有效性[5]。

二、当前人居环境类专业研究生的能力与就业需求的匹配度分析

为了解当前人居环境类专业人才市场的需求,对浙江农林大学人居环境类专业的在校学生、校友,以及部分企业进行了访谈和问卷调查,共计调研学生157人、从业者63人。调查数据显示,对人才的创新性思维与设计构思能力提出要求的用人单位占47.6%,对人才的实践工作能力提出要求的用人单位占33.3%,对人才的专业知识等文化素质提出要求的用人单位占17.5%,这反映出当前人居环境类专业的用人单位普遍偏好创新型、应用型、专业型人才。针对人居环境类专业在校学生的问卷调查中,在回答“目前缺失的能力”这一问题时,选择创造性思维的占36.9%,选择实践经验的占22.9%,选择团队协作能力的占14.6%,选择专业知识的占13.3%。调查结果还显示,75%以上的学生对参加创新创业竞赛有兴趣;认为“双创”竞赛对个人综合能力的提升有重要影响和有部分影响的分别占64.9%和30.5%,共占95.4%,认为无影响的只占4.5%;67.5%的学生希望学校开展创新创业教育。这一系列调查数据表明,当前人居环境类专业研究生的能力难以满足社会需求,且专业认同感不高,学生最缺乏的是创造性思维、理论与实践有机结合的实践经验。不只是人居环境类专业如此,所有专业的研究生教育都应该向职业技能专项领域扩展,提高学生的综合素质。传统的第一课堂教育对学生创新创业能力的提升有限[6],而创新创业竞赛恰好能够弥补学生的创新能力、表达能力、实践能力、创业精神的缺失[7],为教师和学生提供创新创业教学实践的平台,在培育人居环境类专业应用型人才、提升学生的综合能力等方面起到重要作用。

三、创新创业竞赛与研究生综合能力的t检验模型构建

选取创新创业竞赛与第一课堂专业学习联动作为视角,通过比对奖学金等级、专业竞赛成绩、科研结项成绩、各类等级证书成绩、毕业去向等数据,研究创新创业竞赛对学生各项能力的影响机制。

(一) 研究视角及数据选择

基础数据层包括具体的数据项目,第一课堂专业学习的数据记录主要是课程奖学金数据、专业竞赛获奖数据、创新创业竞赛数据等。逻辑关联层是对基础数据层中的数据的归纳与分类,如奖学金数据等属于“专业学习”类,创新创业竞赛获奖数据属于“创新创业竞赛学习”类,而学生成长过程中的科研结项、各类等级证书成绩等数据可归入“知识应用”类,论文发表、毕业去向等可归入“能力成果”类。要素层是对逻辑层更深入的概括归类,分别为创新创业竞赛供给、专业供给、学生发展成果[8]。由此,形成锥体视点结构下的数据结构图(图1)。

由于不同院校的学生的发展情况差异较大,本文选取的是同一所高校的数据。本文选取三个学年(2016年9月—2019年6月)的研究生学习记录,数据来源主要是园林学院范围内的后台数据,包括三年的奖学金等级数据、专业竞赛数据、科研结项成绩数据、各类等级证书成绩数据、毕业去向数据等,主要调查对象为园林学院人居环境类专业的部分全日制研究生(包括参加过创新创业竞赛和未参加过创新创业竞赛的学生),共计100个样本量。

(二) 分析方法选择

在我们的研究视角下,数据量大且类型不同,需要分析不同的数据特点和研究目标,因此采用独立样本检验的方法,通过SPSS软件对实验数据进行分析。

其中,实验中的自变量定义为创新创业竞赛0~1(未参加过为0,参加过为1),实验中有5个因变量:

(1) 奖学金等级数据1~5(获一等奖学金及以上的评级为5,获二等奖学金评级为4,获三等奖学金评级为3,获其他奖学金评级为2,未获奖学金评级为1)。

(2) 专业竞赛数据1~5(获国际专业竞赛奖项评级为5,获国家专业竞赛奖项评级为4,获省专业竞赛奖项评级为3,获校院专业竞赛奖项评级为2,未获专业竞赛评级为1)。

(3) 科研结项成绩数据1~5(作为第一作者被SCI、EI、ISTP、CSCI收录论文评级为5,作为第一作者在全国公开发行的刊物、全国性学术会议上发表学术论文评级为4,完成国家级、省级、校级科研创新项目评级为3,在前两项中为参与作者、参与国家自然科学基金项目或教育部项目评级为2,没有相关科研题目评级为1)。

(4) 各类等级证书成绩数据1~5(获得与专业相关、含金量高的证书评级为5,获得与专业无关、含金量高的证书评级为4,获得英语六级、计算机等级证书评级为3,获得驾驶证等证书评级为2,未获任何等级证书评级为1)。

(5) 毕业去向数据1~5(高质量就业,如自主创业、出国留学、升博、考取公务员等,评级为5;考取事业单位、选调生、大学生村官等评级为4;入职国企评级为3;入职普通私企评级为2;待就业评级为1)。

两独立样本检验的目的为通过分析来自两个总体的独立样本,推断两个总体的均值是否存在显著差异,从而分析参加创新创业竞赛的学生与未参加创新创业竞赛的学生的能力差异。

(三) 分析结果

表1分析:创新创业竞赛对于奖学金等级数据呈现出0.001水平显著性(=−32.238,=0.000),具体对比差异可知,未参加过的平均值(1.13)明显低于参加过的平均值(4.74)。创新创业竞赛与奖学金等级数据的两组样本通过比较全部呈现出极其显著的差异。参与创新创业竞赛提高了学生的实际能力和学习水平,而且参与过创新创业竞赛的学生大部分都获得过一等及以上的奖学金。

表1 创新创业竞赛与奖学金等级数据的t检验分析

注:*<0.05 两组差别有显著意义,**<0.01 两组差别有较大显著意义,***<0.001 两组差别有极其显著意义。

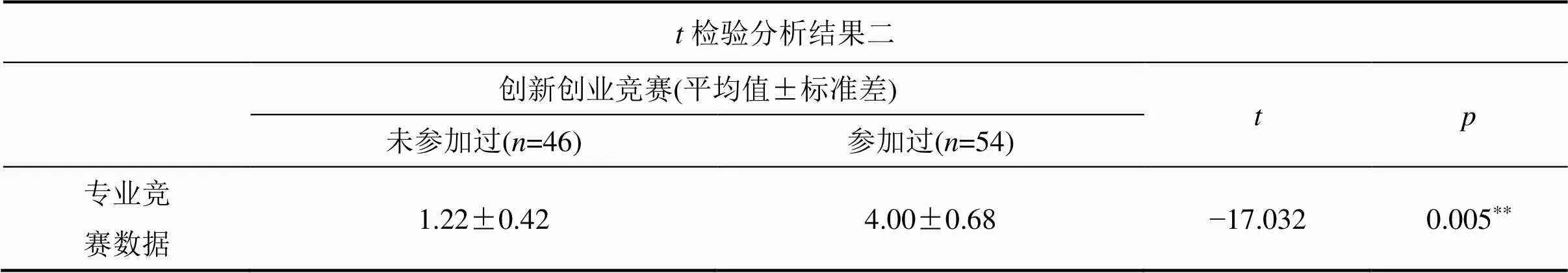

表2分析:创新创业竞赛对于专业竞赛数据呈现出0.01水平显著性(=−17.032,=0.005),具体对比差异可知,未参加过的平均值(1.22)明显低于参加过的平均值(4.00)。创新创业竞赛与专业竞赛数据的两组样本通过比较全部呈现出较大的显著性差异。参与创新创业竞赛能培养学生的挑战精神,帮助他们运用专业知识解决实际问题,同时对于参加其他的专业竞赛具有一定的促进作用。

表2 创新创业竞赛与专业竞赛数据的t检验分析

注:*<0.05 两组差别有显著意义,**<0.01 两组差别有较大显著意义,***<0.001 两组差别有极其显著意义。

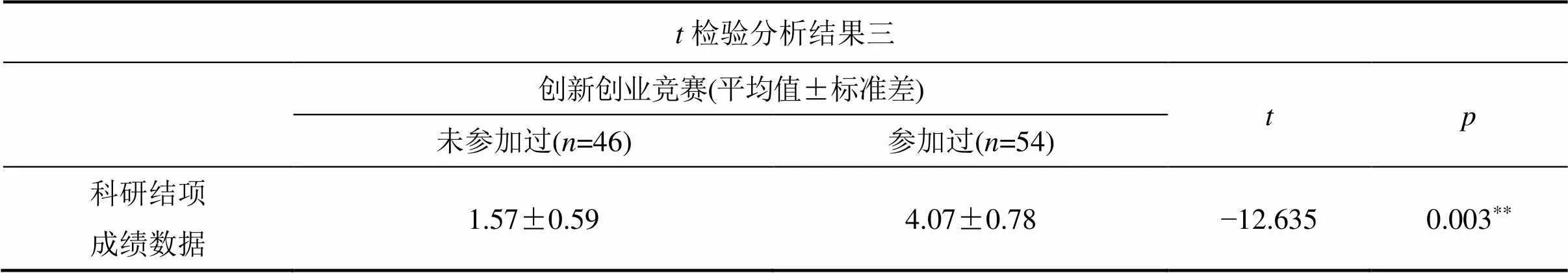

表3分析:创新创业竞赛对于科研结项成绩数据呈现出0.01水平显著性(=−12.635,= 0.003),具体对比差异可知,未参加过的平均值(1.57)明显低于参加过的平均值(4.07)。创新创业竞赛与科研结项成绩数据的两组样本通过比较全部呈现出较大的显著性差异。参与创新创业竞赛可以使学生更具创新性和科研精神,帮助他们完成科研项目。

表3 创新创业竞赛与科研结项成绩数据的t检验分析

注:*<0.05 两组差别有显著意义,*<0.01 两组差别有较大显著意义,***<0.001 两组差别有极其显著意义。

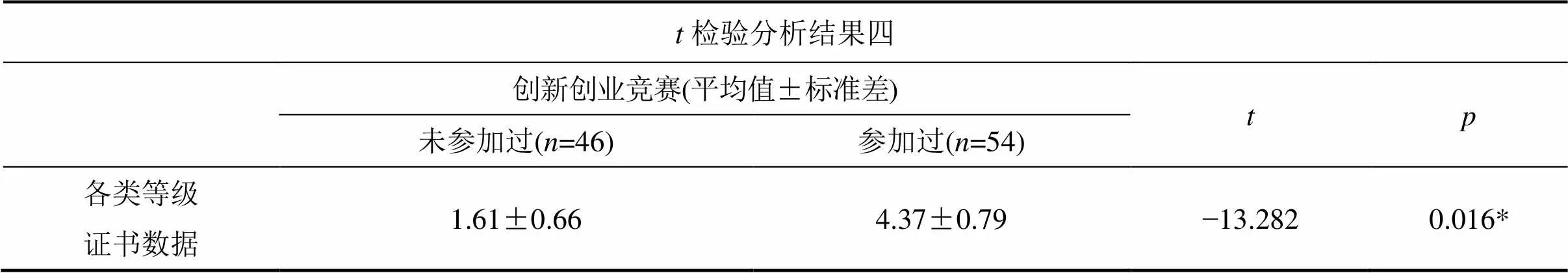

表4分析:创新创业竞赛对于各类等级证书数据呈现出0.05水平显著性(=−13.282,= 0.016),具体对比差异可知,未参加过的平均值(1.61)明显低于参加过的平均值(4.37)。创新创业竞赛与各类等级证书数据的两组样本通过比较全部呈现出显著性差异。参与创新创业竞赛的学生具有优秀的综合能力,愿意尝试新的领域,也会更充分地利用课余时间考取相关的证书。

表4 创新创业竞赛与各类等级证书数据的t检验分析

注:*<0.05 两组差别有显著意义,**<0.01 两组差别有较大显著意义,***<0.001 两组差别有极其显著意义。

表5分析:创新创业竞赛对于毕业去向数据呈现出0.001水平显著性(=−13.545,=0.000),具体对比差异可知,未参加过的平均值(1.04)明显低于参加过的平均值(4.04)。创新创业竞赛与毕业去向数据的两组样本通过比较全部呈现出极其显著的差异。可见参加创新创业竞赛对学生的就业具有一定的正向影响,既促进了就业,又提高了就业质量。

表5 创新创业竞赛与毕业去向数据的t检验分析

注:*<0.05 两组差别有显著意义,**p<0.01 两组差别有较大显著意义,***<0.001 两组差别有极其显著意义。

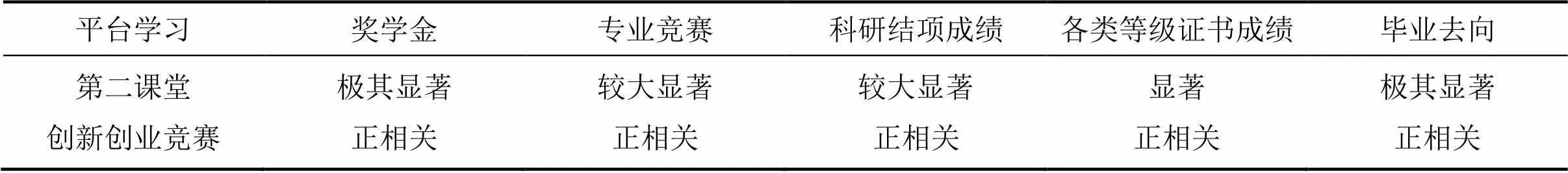

实验初步分析:对5个能力指标进行横向分析,在未参加过创新创业竞赛的学生中,5个能力指标的均值从高到低依次为各类等级证书数据(1.61±0.66)>科研结项数据(1.57±0.59)>专业竞赛数据(1.22±0.42)>奖学金等级数据(1.13±0.34)>毕业去向数据(1.04±0.21),结果显示5个能力指标均值相差不大,学生个体的综合能力水平均在中等偏下水平。而在参加过创新创业竞赛的学生中,5个能力指标的均值从高到低依次为奖学金等级数据(4.74±0.45)>各类等级证书数据(4.37±0.79)>科研结项成绩数据(4.07±0.78)>毕业去向数据(4.04±1.13)>专业竞赛数据(4.00±0.68),结果显示5个能力指标的均值相差不大,且均在中等偏上水平。独立样本检验为参加过创新创业竞赛的学生与未参加过创新创业竞赛的学生的综合能力差异进行对比,从结果中可以看出是否参加过创新创业竞赛对奖学金等级数据、专业竞赛数据、科研结项成绩数据、各类等级证书成绩数据、毕业去向数据均具有显著影响,其中,与奖学金数据和毕业去向数据极其显著正相关,与专业竞赛数据和科研结项成绩数据较大显著正相关,与各类等级证书成绩数据显著相关,见表6。

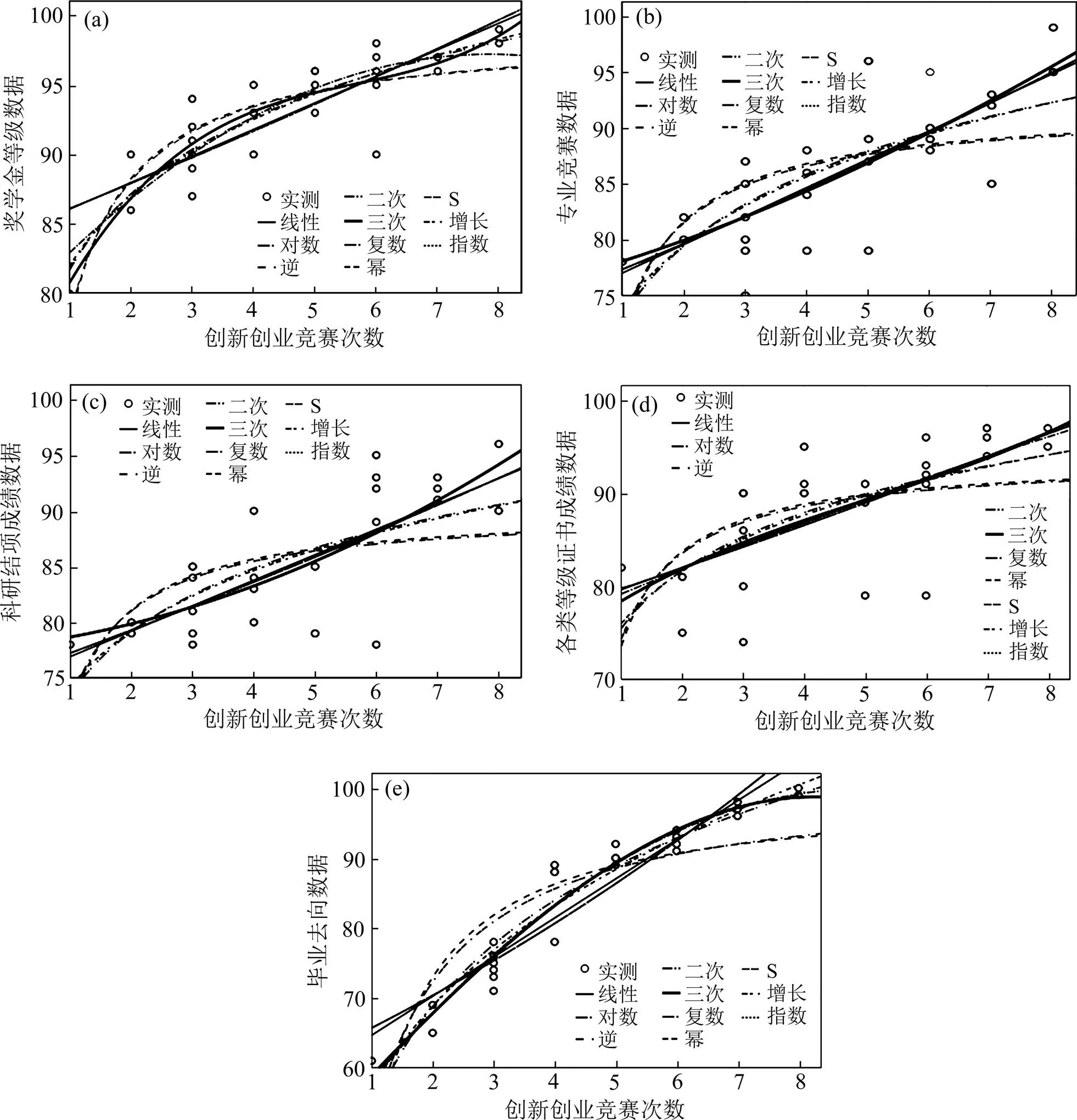

参加过创新创业竞赛的54个样本,经科学的综合评测后,对学生参与创新创业竞赛的次数分级,1级对应60分以下,2级对应60~69分,3级对应70~79分,4级对应80~89分,5级对应90~100分。运用回归模型对数据进行描述分析,经过曲线拟合,结果显示:三次方模型拟合度方(小于1大于0的正数,数值越大表示模型拟合程度越高、解释力度越大)均值最高,方的数值从大到小依次为奖学金等级数据(0.794)、专业竞赛数据(0.609)、科研结项成绩数据(0.560)、各类等级证书成绩数据(0.552)、毕业去向数据(0.942),如图2所示。

结果与讨论:模型描述分析显示,奖学金等级数据(0.794)、专业竞赛数据(0.609)、科研结项成绩数据(0.560)、各类等级证书成绩数据(0.552)、毕业去向数据(0.942)这5张图中均呈现出不同程度的上升趋势。其中,奖学金等级数据和毕业去向数据的模型图R方拟合度相对较高,解释力度较大,而且显示在一定范围内,学生参加创新创业竞赛次数越多,相应能力的指标数值越高,呈现出较为明显的增长趋势。

表6 创新创业竞赛与各项数据之间的关联作用

图2 曲线估算模型图

四、依托创新创业竞赛的“一体两翼”实践育人模式分析

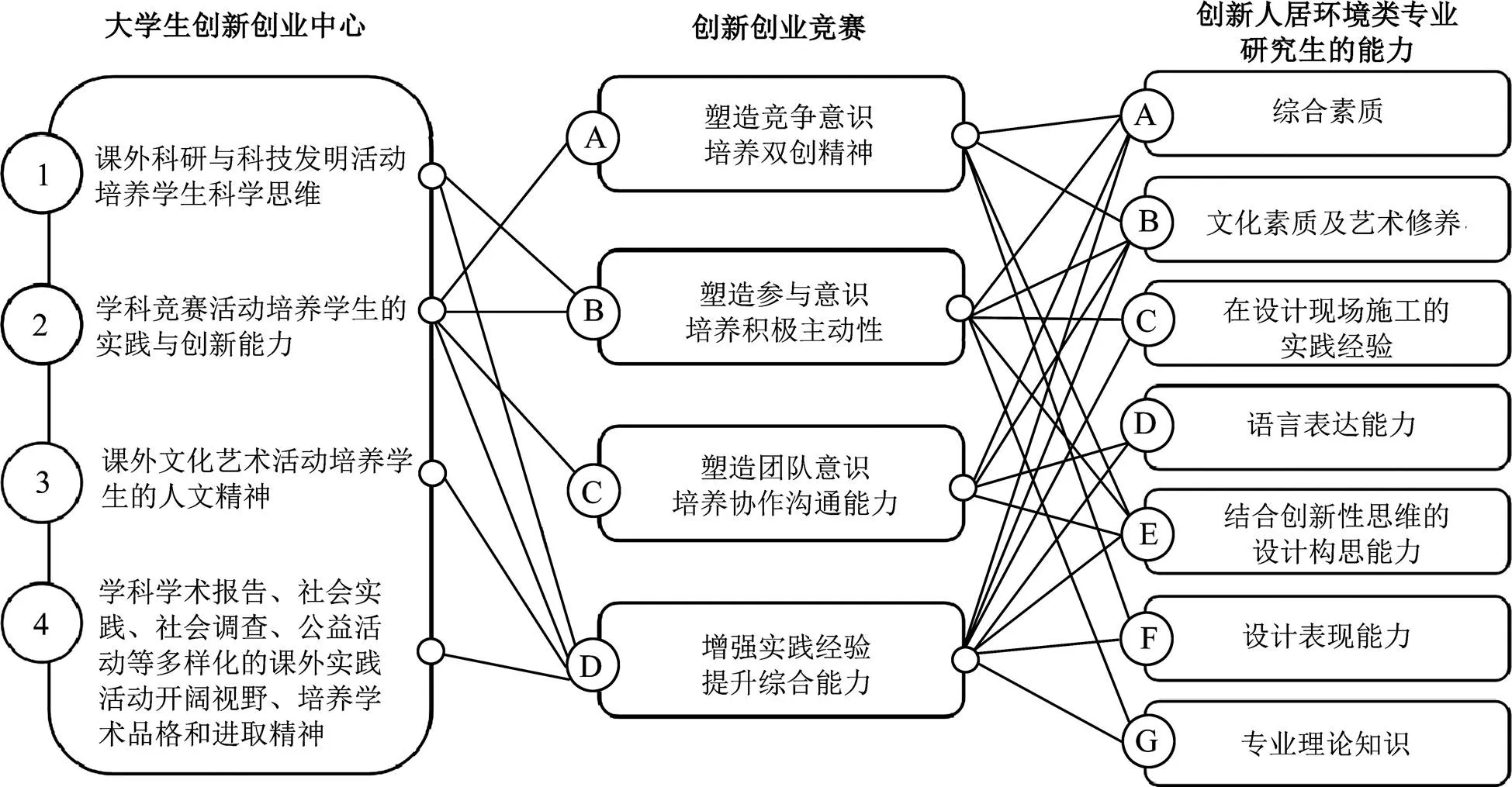

浙江农林大学通过对人居环境类专业长期的创新创业实践的分析与总结,摸索出了“一体两翼”的创新创业人才育人模式。该模式以培养创新型、专业型、实践型人才为目标,以大学生创新创业中心为主体,以创新创业竞赛等为引领,以校内外创新创业训练实践项目为驱动。

“一体两翼”模式中的“一体”是指大学生创新创业中心,“两翼”分别是创新创业竞赛、创新创业训练项目。通过独立于第一课堂专业学习之外的创新创业中心,可以集结一批在创新创业领域有目标、有热情、有实力的师生,借助各种创新创业竞赛及校内外的创新创业实践项目,提升人居环境专业研究生所需的各项能力(见图3)。

(一) 以大学生创新创业中心为主体

大学生创新创业中心基于学校与学生组织的协同运作,充分利用准入与退出机制,以个性化、定制化的教育形式挖掘学生的创新创业潜能[9]。中心系统整合校内外资源,搭建立体化双创平台,并配备了具有经验的校内导师、校外企业导师共同指导,引导学生参与各类实践教学与活动,形成了创新创业教育与人居环境类专业人才培育相结合的课程体系,深化了高校素质教育的实践课堂。这种模式使得学生能够在实践中积累经验、提升能力,为未来的创新创业之路奠定坚实基础。

(二) 以创新创业竞赛为引领

建立“1+N”的多级竞赛体系。“1”指在全国具有较大影响与普遍意义的创新创业类竞赛,如“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生职业生涯规划大赛等;“N”指各类课外专业类竞赛,包括IFLA国际学生风景园林设计竞赛、ALSA美国景观设计大奖、北京国际花园节大学生花园设计竞赛、“农信杯”乡村振兴创意大赛等。以创新创业竞赛为桥梁,加快学校新兴产品、新兴技术的研发和成果的转化应用,大力培养并打造一批具有创新性、示范性、引领性并彰显农林风采的人才队伍,持续汇集各类创新创业资源,为高校发展赋能增效。

(三) 以校内外的创新创业训练实践项目为驱动

校内外导师提供的实践项目与寒暑假期间的社会实践活动可以紧密结合社会实践与创新创业教育,激发学生创新创业的热情。构建校内外的实习基地,通过校内发现、培养优秀项目与潜在人才,可以形成企业与学生的双向联系[10]。借助有效的实践载体,以创新创业训练实践项目为抓手,以培养综合能力为基础、以培养专业技能为核心,可以培养学生的创业兴趣与创业精神。

图3 人居环境类专业研究生“一体两翼”创新创业育人模式分析图

通过对浙江农林大学人居环境类专业研究生参与创新创业竞赛前后的综合能力的数据分析,可见“双创”竞赛对研究生的综合能力提升有显著的促进作用,同时证明“一体两翼”的创新人才培育模式符合学生提升综合能力的培养需求。

五、基于t检验结果的人居环境类专业研究生未来的培养方向与策略

在“双创”文化背景下,创新创业竞赛已然成为第二课堂下的重点实践平台,对于学生综合能力的提高具有十分重大的意义。检验的结果表明,第二课堂创新创业竞赛对于学生五项能力指标的提高具有不同程度的显著正向关联作用。因此可以预测,在一定范围内,参加创新创业竞赛对学生综合能力的提高具有决定性的作用,这在一定程度上也验证了依托创新创业竞赛构建学生能力培养体系的可行性。在运用此结果时,要加强与专业教育的整体协同,构建多元融合的动态发展机制。

(1) 在创新创业教育中融入专业教育是顺利开展创新创业教育的重要条件,也是高校创新创业教育发展的必然走向。只有将创新创业教育与专业教育融合,才能取得“1+1>2”的成效。要将专业知识的学习技巧、学习教育模式与创新创业教育有机耦合。在参加创新创业类竞赛的过程中,学生能够实践专业知识、锻炼专业技能、提高综合能力,还会思考今后的职业生涯规划与创业期许,并将之付诸创业实践当中,提升专业学习的学习效果。

(2) 在创新创业教育过程中,高校和学生应扮演好各自的角色,明晰各自的定位与职责。对高校而言,创新创业教育应立足于人居环境类专业的发展实际,以专业教育为载体,构建有机融合的创新创业教育体系[11],并将创新创业理念植入人居环境类专业的人才培养方案之中,创新教学方式、教学方法,充分发挥应用型人才与市场对接的有利优势。对学生而言,创新创业教育对其综合能力的提升与职业生涯的规划起着无可替代的作用,学生应更积极主动地参与创新创业竞赛,不断提升自己的专业实践能力和思维创新水平,提高综合素质。

(3) 创新创业教育是高校培养学生的一个重要方式,高校、学生和社会各方都应予以高度重视。创新创业教育助推高校培养与社会发展相适应的创新型、专业型、实践型人才,是高等教育至关重要的育人环节,是全面实施素质教育的重要载体。只有持续地探索创新与实践完善,才能形成科学、完整的依托于“双创”教育的人才培养体系和机制,培养具有创新意识、创新精神、创新创业能力的时代新人,为社会发展输送更多具有开创精神的现代化人才,推动国家经济的可持续发展。

[1] 叶海, 陈荣明.“双创”文化融入研究生培养的实践探索——以南京理工大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2017(12): 31−34.

[2] 李枫, 岳弘彬. 深化创新创业教育提高人才培养质量[N]. 人民日报, 2019−10−16(4).

[3] 周海涛, 朱玉成. 近年来我国研究生教育研究的重点及启示[J]. 研究生教育研究, 2020(2): 1−5.

[4] 谭晋钰. 创新创业课程体系实践化与层次化构建研究[J]. 创新与创业教育, 2018, 9(1): 69−71.

[5] 魏培徵, 马化祥, 马莉萍. 高校第二课堂与大学生创新素质培养的关系研究[J]. 思想教育研究, 2011(10): 99−102.

[6] 杨晓明, 冯茜. 研究生创新能力影响因素实证分析[J].研究生教育研究, 2014(6): 38−41, 46.

[7] 李志义. 创新创业教育之我见[J]. 中国大学教学, 2014(4): 5−7.

[8] 陈玲, 陶好飞, 谢明昊. 论第二课堂在人才培养过程中的作用——以高校一二课堂学习联动为中心[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2019(5): 13−23.

[9] 王素兰, 张瑜清. 第二课堂创新创业教育模式研究与实践——以西京学院创业书院为例[J]. 智库时代, 2019(39): 132−133.

[10] 陈子辉. 面向创新创业教育的实习教学改革研究[J]. 实验技术与管理, 2019, 36(12): 211−214.

[11] 卢淑静. 创新创业教育嵌入专业教育的原则与机制[J].求索, 2015(2): 184−187.

Research on the model of “mass innovation” competition to improve postgraduates’ comprehensive ability based ontest

XU Da, ZHOU Hongyu, ZHENG Zhaoye

(School of Landscape Architecture, Zhejiang Agriculture and Forestry University, Hangzhou 311300, China)

Under the background of “mass innovation and entrepreneurship”, innovation and entrepreneurship competition has become an important carrier and platform for college teachers and students to improve their learning. This paper takes applied graduate students majoring in human settlement environment of Zhejiang Agriculture and Forestry University as samples, demonstrates and compares the difference of comprehensive ability of college students before and after participating in innovation and entrepreneurship competition through the education practice of “mass entrepreneurship” and the analysis of independent sampletest, and proves the dominant effect of “mass entrepreneurship” education on the cultivation of graduate comprehensive ability. At the same time, this paper further explores the training mode, direction and strategy of applied talents under the background of “mass innovation and innovation”, and puts forward the “one body and two wings” practice education mode relying on innovation and entrepreneurship competition, which provides reference for cultivation mechanism of applied graduate talents in universities.

test; innovation and entrepreneurship competition; graduate students; comprehensive ability; major in human settlement environment

2022−04 −23;

2023− 12−18

浙江省高等教育“十三五”第二批教学改革研究项目“课程思政背景下人居环境类专业学生‘实践+创新’双螺旋人才培养模式研究”(jg20190249)

徐达,男,浙江杭州人,教育学博士,浙江农林大学园林学院副教授,主要研究方向:高校创新创业实践与理论研究,联系邮箱:jode_88@qq.com;周洪玉,女,江西新余人,浙江农林大学园林学院在读研究生,主要研究方向:高校创新创业实践与理论;郑朝烨,男,浙江温州人,浙江农林大学园林学院在读研究生,主要研究方向:高校创新创业实践与理论

G647.38

A

1674-893X(2023)06−0103−08

[编辑:郑伟]