普通高校本科管理类课程教改方式探索性研究——以X学院物流管理专业“物流成本管理”课程为例

吴爱萍

普通高校本科管理类课程教改方式探索性研究——以X学院物流管理专业“物流成本管理”课程为例

吴爱萍

(广东理工学院经济管理学院,广东肇庆,526100)

对比“物流成本管理”课程2021、2022年的学生参与度、及格率和评教分数,分析两种教改模式的实践情况,全面探究普通高校教改创新模式的新思路。新模式可以培养学生独立思考、创新创业、学术研究等方面的能力,注重专业课程与思政、专业课程与大创、专业课程与社会实践的融合。专业课程教改新模式需突出地方性特征,根据当地的经济发展情况和产业特色,创造与之相适应的课程新模式,培养适应地方需求的特色人才。

普通高校;管理类课程;教学改革

一、引言

教改是教师在教学工程中对教学方法、教学手段、教学模式等方面进行的改革,以适应新的教学环境、提高教学效果。恰当的教学方法是提高教育质量、实现教育目的、完成教育任务的基本保障。教学手段是师生教学相互传递信息的工具、媒体或设备,先进的教学手段可以提升学生学习的兴趣和学习的专注度,进一步提升学生学习的质量和效果[1]。教学模式是一定的教学理论或教学思想的反映,在运用的过程中必须考虑到学科的特点、教学的内容、现有的教学条件和师生的具体情况,以实现对学科特点的主动适应。普通高校教育教学要在观念、内容、方法等方面不断深化改革,重点是与各学科的相互融合,培养大学生创新创业、独立思考、协同合作等方面的能力[2],全面提高教学水平和人才培养质量,切实增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。普通高校管理类专业课程要注意基础课程的系统性、完整性和不可缺失性,体现出专业课程的实践性、技术性和创新性。其课程设置要符合专业发展的要求,课程改革要有助于学生理论与社会实践水平的提高,还要考虑目前师生对待课程改革的态度以及能否科学高效地利用新方法、新模式[3]。在改革前期,要对学生进行学情分析,改革过程中要实时观察课堂状态,及时调整课程教学方法,改革后要及时进行反思总结。只有不断地总结经验,循环往复,开拓创新,才能使学生、课堂、课程、教师有机融合,时刻激发学生的学习热情与学习需求,确保课程的“有用”与价值性,达到较好的教学效果,保证师生的共同成长。本文通过对“物流成本管理”课程进行探索性的教学改革,为培养新产业、新业态、新模式下的物流管理专业高素质技能人才提出了一条新的途径。

二、课程教改现状分析

(一) 传统课程教改缺乏系统性

在人才培养方案的设计中,各课程的教学与学习有着连续性、顺序性和整合性等要求。调研发现,大部分普通高校的课程之间缺乏连续性、系统性,各门课程在专业中的定位不明确。课程教学内容与过程是一个孤立的个体,导致教与学都非常被动和茫然。在此背景下,创造教改新模式势在必行,要加强课程与课程、课程与专业的联系,促使教师热情地教、学生主动地学,提高专业课程的教学效果。

(二) 传统课程教改培养目标单一

部分普通高校管理类专业人才培养目标具有单一性,培养方案缺乏特色,培养出来的毕业生难以适应地方经济发展的要求,因此导致相关专业的人才培养模式与市场需求严重脱节。在教学过程中,有着专业教材之间章节雷同,知识案例陈旧,内容不新颖、不接地气,课程教学目标单一等缺陷。创造教改新模式要以课教为突破口,培养学生成为积极学习、勇于创新、协同合作、可塑的经济管理人才,这是地方高校创新性人才培养的目标所在。

(三) 课、产、教融合力度不足

产教融合是指将产业和教育融为一体,通过产业的需求推动教育的发展,促进教育与产业的互动和共赢。课、产、教融合是指课程、地方产业、高校教育教学三者之间的相互渗透与融合,是产教融合的升级版。普通高校普遍存在形式上的产教结合,但产业与教育各成体系,地方高校与产业经济分离,这最终会导致高校教育与市场人才需求之间的矛盾。创造教改新模式致力于多方协作,落实课、产、教的融合,通过加强地方高校和企业之间的协作关系,开设符合市场需求的专业和课程,加强实践教学,突出教改课程的实用性和多功能性,促进学生综合能力的提高,培养出更加符合企业需要的人才。

三、教改过程及教学效果的比较分析

X学院物流管理专业的“物流成本管理”课程在2021、2022年分别采用了两种不同的教学模式。“物流成本管理”课程是物流管理专业本科生的专业课,旨在使学生能全面、系统地理解物流成本管理的原理和方法,掌握运输、采购、仓储、配送、包装和装卸等物流活动中各个环节的成本管理方法,培养学生的物流专业意识和企业管理能力,使其能够运用所学知识对物流成本实施有效的管理[4]。

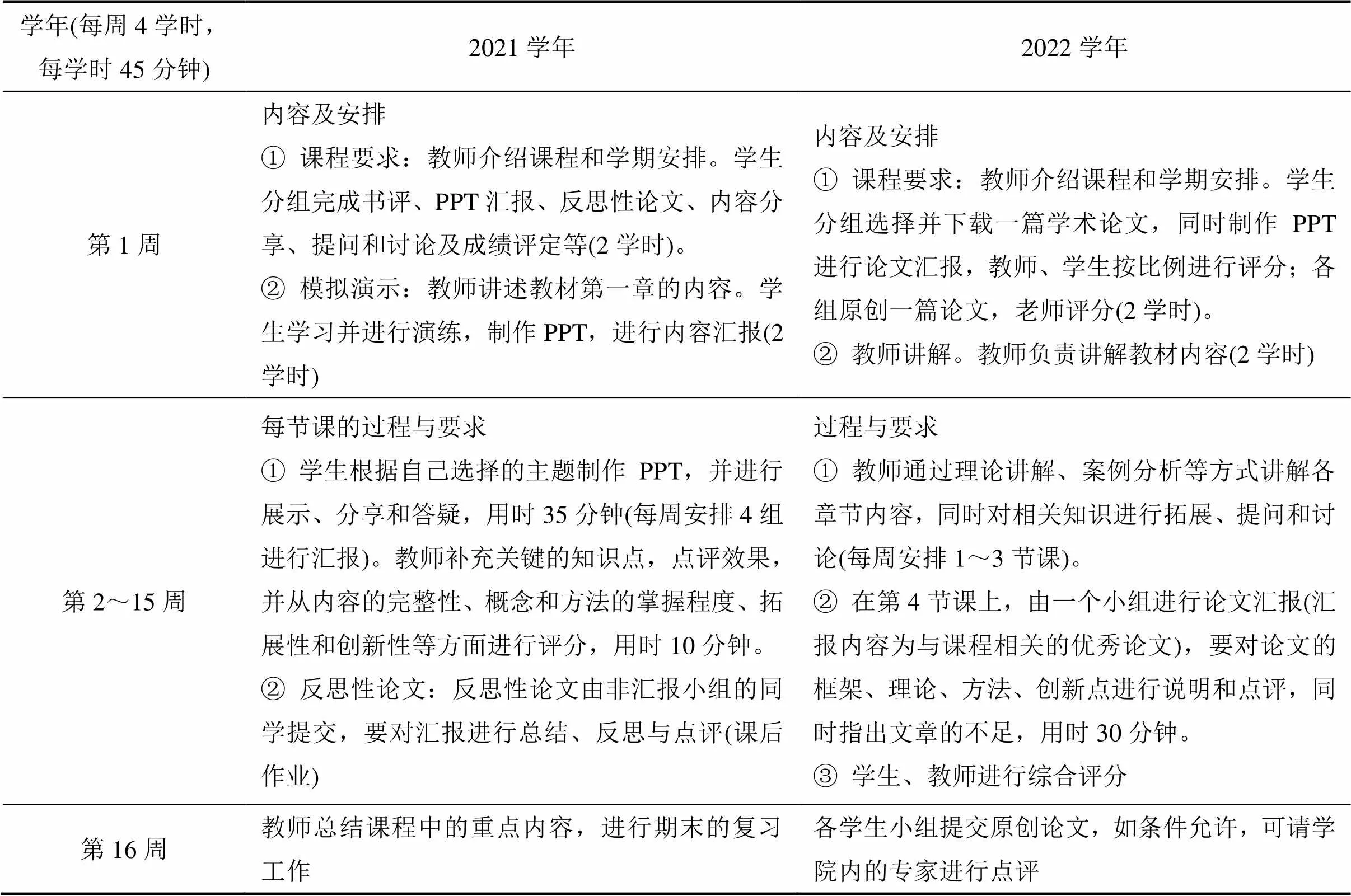

(一) 教改的过程、任务与内容比较

在2021、2022两学年的教改过程中,对同一门课程的教学过程、任务与内容采用了不同的方式,两种模式都突出了教学过程和内容上的任务性、创造性等特征。新模式将课程、课堂与学生进行了深度融合,积极构建了课程教改新进程,将新模式的教学贯穿于专业课程始终,紧抓学生基本功,突出专业特色,以综合技能培养为目标,激发学生的学习热情,培养学生学习的主动性、对知识的求知欲、对自我目标与社会价值的认同性,促进高等教育与区域经济发展的深度融合。2021、2022两学年教改的过程、任务和内容如表1所示。

在2021学年中的课程教学中,要求学生全程参与,对教材内容进行汇报和反思,学生的任务比较多、比较细,学生需要有较强的自学能力,有一定的专业基础知识和业务能力,同时对学科、专业、相关课程有一定的认识和探究。在2022学年的课程教学中,突出培养学生的研究能力、学术能力,采用的是读—讲—写(阅读文献、讲述与点评文献、撰写文章)的循序渐进的模式,培养学生阅读文献的习惯,提高学生的学术能力,锻炼学生搜索、提炼和专业写作方面的能力。

(二) 学生的课程参与度与及格率比较

“物流成本管理”课程的期末总成绩高于或等于60分为及格。根据某普通高校的专业课程考试规则的要求,每门课的总评成绩为平时成绩(作业、考勤、实验等得分)与期末考试成绩之和,其中平时成绩占总评成绩的30%,期末考试成绩占总评成绩的70%。及格率为及格人数/总人数。及格率的高低是评价一门课程中学生学习效果、教师教学水平的重要指标。在两个学年中,在两种教学模式下的学生参与度与及格率如表2所示。

2021学年,重视全员、全过程参与的方式,要求学生对教材中每个章节的内容进行汇报、讨论、作答(评述、反思、论文写作的用时不计算在内),按照学生在课堂中使用的时间占上课总时长的比率衡量学生的参与情况,得到学生的参与度≥70%,但学生的及格率只有65%,不符合参与度与及格率成正比的规律。在2022学年的教学模式中,教师负责教材的全程讲解,学生要完成学术论文的撰写与汇报,学生的参与度≤30%,但学生的及格率为95%,高于学院的平均水平(学院近年来的平均及格率为90%左右)。与2021学年对比,学生的参与度与及格率没有成正比关系,反而出现了参与度低、及格率高的现象。根据两种教学模式在内容、任务与要求上的不同,分析出现上述情况的原因:第一,期末考试主要考查的是学生的专业知识掌握水平,在2021学年,由学生汇报教材内容,教师进行补充,这样的教学方法影响了期末考试的成绩。在2022学年,教师负责全面讲解教材,学生及格率高的情况就符合情理了。第二,在2021学年,同学们课堂上的汇报和讨论质量得不到保障,而且课后作业复杂琐碎,导致教学效果不佳,影响了学生的及格率。而2022学年的两次高质量作业有效地提升了学生的及格率。第三,“物流成本管理”课程的专业性强、难度较大,学生只通过自学、互学,不能在期末考试中获得理想成绩。以教师为主的教学方式更有利于学生掌握学习要点,提高及格率。我们由此得出结论,想要提高学生参与课堂教学的质量,就要科学分析课程性质与学生现状,找到符合课程特点和学生特点的教学方式。

表1 2021、2022两学年教改的过程、任务和内容

表2 两种教学模式下的学生参与度与及格率

注:两学年的期末考试试卷难度与题量相似。

(三) 评教比较

课程结束后,学生对教师的综合教学水平进行评价,简称评教。2021学年,“物流成本管理”的任教老师在学生评教中排名75名,学院共有95名教师参评,位于全院教师的前78%。2022学年,“物流成本管理”的任教老师在学生评教中的排名是第66名,全院共170名教师参评,位于全院教师的前38.8%。2022学年,“物流成本管理”的任教老师的评教得分为95.7分,比2021学年的90.1分多5.6分。

(四) 分析

通过对比同一门课程的两次教改模式的效果,可知学生的参与度与及格率之间不存在正比关系,而及格率与评教分数之间存在一定的正比关系。

教改的目的是在现有环境下找到一种符合专业建设、课程发展、学生学习的教学方式,发挥课程的价值性、经济性、时效性作用[5]。教改形成的新模式需要把专业、课程思政、创新创业、正确的价值观等有机融合起来,促使学生的全面发展。但新模式对学生的要求较高,需要学生有一定的专业基础知识、学习主动性和科研兴趣。在未来的教改实践中,教师要勇于创新教学模式,不断探索教改新思路。

四、教改的创新思路

(一) 课程与课程的融合

每一门课都是专业课程体系中的一部分,也是就业和创业中的一部分。普通高校要重视各门专业课程之间的协调统一、专业课程与基础课程之间的联结、专业课程与创新创业课程之间的有机结合,知识之间要层层递进、相互融合、共同升华。

1. 专业课程、基础课程的有效融合

专业课程是一个专业的特色,是针对性强、实用性强、难度较大的课程,是区别于其他专业的根本。基础课程是学习专业课程的基础,它服务于专业课程,可分为公共基础课和专业基础课。普通高校开设公共基础课的目的是培养大学生的完整人格和正确的价值观。而专业基础课在整个课程体系中起着重要的承前启后的作用,可以为后续的专业课程学习打下坚实的理论基础。专业课程、基础课程的有效融合可以拓宽学生专业学习的宽度,加深学生专业学习的深度。“物流成本管理”课程是物流管理专业的专业课程。学生在学习该课程前,需要完成“会计学”“经济学”“管理学”和“物流学”等前期的理论课程。但在教学过程中,任课教师均感到课程之间没有有效融合。前期讲专业基础课的教师过于注重基础理论的讲解,没有结合后期的专业课内容;后期的专业课教师在讲授专业课内容时仍需带领学生复习前面的基础知识。学生掌握知识的整体性、系统性较差,学习基础课程时不知道如何学、如何用,学习专业课程时又没有理论基础,不能够将基础课与专业课、理论与实践有机融合起来,从而导致学习兴趣下降、厌学等问题。

2. 坚持专业课程与课程思政相结合

将思想政治教育有机融入各门课程的教学和改革过程之中,可以实现知识传授与价值引领的有效结合,进而实现培养社会主义建设者和接班人,培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代接班人的目标[6],切实解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题[7]。“物流成本管理”课程的教学目标是让学生掌握物流成本的构成、核算、预算、计划、决策、控制、分析和考核评价等专业知识和技能,同时养成良好的成本节约习惯,认识物流领域中“降本增效”的重要性和紧迫性,从而提高学生学好本专业的责任感和使命感。

3. 专业课程和创新创业课程的有机结合

在“大众创业、万众创新”的背景下,大学生创新创业成为社会经济发展不可或缺的动力。普通高校在培养专业技能人才,尤其是管理类专业的人才时,要注重培养其创新创业能力。学校要不断适应新的市场需求,培养出适合市场需要的具有创新创业能力的综合性人才[8]。在教学环节中,学校要鼓励教师将创业和创新能力的培养融入专业课程之中,使学生写作、表达、创造等方面的能力得到发展。“物流成本管理”课程的教改新模式有针对性地培养了学生的创新创业能力,以课程改革为突破口,实现了培养管理一线和企业服务人才的教学目标。

(二) 课程与社会实践活动的融合

在整个教学过程中,既要注重培养学生的认知能力、创新思维能力,又要向学生传授在实际生活中有用的知识,强调课程的有用性。在教学中,只有把课程与社会实践有机地结合起来,才能达到高校教育的要求[9],实现课程的设置目标。

1. 课程与岗位

打造科、产、教融合的实践教学基地,培养生产、建设、管理、服务等应用型、复合型人才。物流管理具有交叉性的特点,涉及管理、经济、工程等领域,毕业生的就业方向主要有仓库管理、物流调试、物流规划、货运代理、供应链、采购、电商、销售、商务等,这些就业方向都对学生的实际操作能力有着较高的要求。普通高校必须不断地创新课程内容、改进教学方法、改善教学手段、深度融合课程与岗位,并始终明确课程服务于岗位的人才培养目标。“物流成本管理”课程的课改新模式重点培养了学生财务核算、企业管理、发现问题、解决问题等方面的能力,使得教学内容与实际操作相一致,增强了学生的适应能力。

2. 课程与生活

教改不仅内容要好、形式要好,还要有好的教学策略,把抽象的理论演绎为实际,让学生感受到理论的效用。好的教学策略可以帮助学生自主学习,激发学生讨论、质疑和反思的积极性。课程来自实践,实践造就课程。对生活来说,课程应该是有用的、有价值的。“物流成本管理”课程的课改新模式关注学生的参与度,重新设置了教学媒体和教学方法,课堂上的每个环节都体现出了有效性,创设了民主、宽松、和谐、进取的教学氛围。“物流成本管理”课程的课改新模式让学生充分认识到了课程与生活之间密不可分的关系,对学生的全面发展起着重要作用。

3. 课程的现代化建设

课程现代化,指在课程理念、教育方法、教学内容等方面进行课程现代化建设[10],培养适应现代化需要的“现代人”。它具体表现在三个方面:一是课程理念的先进化。在传递知识的同时,课程设置更重要的目的是启迪智慧、发展理智,为学生树立正确的价值观,帮助学生实现个性发展和自我实现。二是课程内容的现代化。课程内容的现代化是一个开放、互动、生成、发展的过程。教师的授课内容要紧扣新管理、新经济、新技术,要正确处理知识与技术之间的关系,提高学生应用新技术的能力,培养学生探索物流管理专业发展趋势的精神。三是课程建设的现代化。社会的不断发展要求高校培养的人才不仅要具有科学的思维和专业的知识,而且还要有一定的思想高度、很强的社会责任感和极强的实践能力。课程建设要符合新时代的要求,要培养学生自觉掌握并更新知识、创造性地解决问题的能力,为学生树立正确的世界观、人生观、价值观,为学生的终生发展奠定基础[11]。

(三) 课程与地方经济发展的融合

普通高校要基于地方经济发展需求进行专业课程设置,要提升自己的竞争实力、凸显区域优势、与地方经济深度融合。普通高校要创新教学模式,立足本土培养学生,以满足地方经济建设与社会发展的需要。普通高校要做好专业课程设计工作,找到学校与当地产业的结合点,做好课程、产业、教学的协调统一工作。普通高校要努力形成专业课程实践、学生社会实习、企业生产管理与地方经济发展等多方共赢的局面,要围绕地方的支柱性产业来调整专业课程的内容与模式,设计学习内容,让课程与地方的支柱性产业具有交互性、共享性、开放性、协作性、自主性[12]。管理类专业的课程教改新模式需强化自身的地方性特色,要立足地方、面向地方、服务地方,根据地方经济发展的需求,创造与之相适应的课程创新模式,培养地方性特色人才,为地方经济发展服务,为复合型、应用型、研究型人才的全面培养打造基础,推动高等教育与社会经济之间的协同可持续发展。

[1] 王鉴, 李泽林. 探寻课程与教学论研究的“知识地图”[J]. 教育研究, 2019, 40(1): 27−41.

[2] 曹世燕, 武辉. 提升学生综合素质培养应用型人才——由《管理学原理》课程教改引发的思考[J]. 职教论坛, 2010(32): 78−80.

[3] 华小洋, 蒋胜永, 朱志勇. 试论应用型人才培养体系的建构[J]. 高等工程教育研究, 2017(6): 100−104.

[4] 廖毅, 汤咏梅. 双循环新发展格局下现代物流业促进区域经济协调发展研究[J]. 理论探讨, 2021(1): 88−93.

[5] 张敏, 王银屏, 李昂. 新文科背景下的商科学生项目制学习方法——以智能会计专业为例[J]. 财会月刊, 2021(23): 63−67.

[6] 王希晨, 舒畅, 左名久.“问题解决”教学模式与专业课程思政的融合实践探究[J]. 大学, 2022(9): 185−188.

[7] 开琛. 以学生为中心推进地方高校一流课程教学的若干思考[J]. 巢湖学院学报, 2021, 23(1): 153−158.

[8] 李艺杰, 张硕. 基于经管类专业学生创新创业能力培养的课程体系构建研究[J]. 科技资讯, 2017, 15(34): 144, 146.

[9] 于文艳, 王海博, 任守红. 新工科背景下面向创新型人才培养的专业实践教学体系建设[J]. 西部素质教育, 2021, 7(24): 169−171.

[10] 高有华, 汪建莉. 高等教育课程现代化建设探析[J]. 国家教育行政学院学报, 2009(9): 42−46.

[11] 田琳. 教学变革走进新课程[J]. 民族教育研究, 2010, 21(S1): 51−55

[12] 彭亚雄. 高职院校服务地方经济发展理念下的专业建设思考[J]. 黄冈职业技术学院学报, 2018, 20(6): 31−33.

Exploratory study on teaching reform of undergraduate management courses in ordinary universities: Taking the “Logistics Cost Management” course of logistics management major of X College as an example

WU Aiping

(School of Economics and Management, Guangdong Technology College, Zhaoqing 526100, China)

This research compares the student participation, pass rate and teaching evaluation score of “logistics cost Management” course in 2021 and 2022, analyze the practice of the two teaching reform modes, and comprehensively explore the new ideas of innovation mode of teaching reform in ordinary colleges and universities. The new mode can cultivate students’ ability of independent thinking, innovation and entrepreneurship, academic research and other aspects, and pay attention to the integration of professional courses with ideology, college students’ entrepreneurship and social practice. The new mode of professional curriculum teaching reform should highlight the local characteristics, create a new mode of curriculum, adapt to the local economic development and industrial characteristics, and cultivate the characteristics of talents to meet the local needs.

general universities; management courses; teaching reform

2022−08−06;

2023−12−08

吴爱萍,女,江西丰城人,广东理工学院经济管理学院副教授,主要研究方向:管理类、经济类、高校教育教学,联系邮箱:24213540@qq.com

C93.4

A

1674-893X(2023)06−0153−06

[编辑:郑伟]

——2016学年期末汇报演出