大甸子墓地所见祼礼葬仪的反映

党 郁 孙金松

(内蒙古自治区文物考古研究院)

〔内容提要〕 夏家店下层文化是北方地区一支分布较广、文化影响较大的青铜时代早期文化。目前,可知该文化与大坨头文化、魏营子文化、夏家店上层文化均存在较为密切的联系,且其建筑技术与后冈文化关系密切。夏家店下层文化墓葬中出土较多的彩绘陶器具有一定的组合关系,并与日用生活陶器差异明显,存有较为明显的器物组合特征及礼制规范,部分墓葬内除随葬彩绘陶器外,另见有中原式爵、盉、鬶等礼器及觚等镶嵌漆器,此类漆觚周边多见镶嵌松石、玉饰片、锥形或柄状玉石器的现象尤为值得关注,与西周竹园沟、茹家庄等国大型墓葬中所见的青铜觚配套组合关系相近,应与周礼中所述进行祼礼时所用器具相关。这种现象不仅是不同区域内文化交流关系的重要标识,也是辽西地区对华夏礼制文化认同的重要体现。

大甸子墓地①属夏家店下层文化典型遗存,共计发掘墓葬804座,且多出土有数量不等的陶、石、骨、玉、金属类随葬品,从墓葬规模、随葬品数量与种类看,其社会等级、财富拥有度远远高于二道井子墓地等同期遗存,墓群内个体墓葬依面积大小、随葬品多少等所反映出的等级差异特征明显。通过分析比较可知,多数面积较小的墓葬多为孩童墓葬,是否随葬玉器和金属器尚不能直接与等级财富挂钩,成套器物组合搭配且单独置于壁龛内的随葬特征才是墓葬等级、地位、身份和财富的真正反映。

大甸子墓地共有640座墓葬随葬有1~12件不等的陶器,占墓葬总数的80%左右,计1683件陶器。其中,以随葬2~3件者最多,鲜见大于5件者。墓内出土的鬲、鼎、尊、平底罐、假圈足罐等随葬类陶器与居址区内出土的同类生活器物形制相近,但长筒形罐、异形罐等在居址区尚未发现,其原因可能与居址区发掘面积过小或属随葬特制明器有关。上述陶器组合关系明显,大多数器物表面存有彩绘且纹饰风格较为一致、多以鬲扣罐的形式置于尸骨附近,带有一定的礼仪性。另外,大甸子墓地中出土的爵、盉、鬶、漆觚等非本地风格造型器物在居址区亦未发现,此类器物应是受中原礼制影响而存在的特殊器物,可能直接来自中原礼仪馈赠、商品交换,或中原人群因参加葬礼而带来的葬祀祭品。

一、中原礼器墓葬随葬品的组合划分

经统计分析可知,大甸子墓地计有随葬爵、盉、鬶及漆觚一类器物组合的墓葬11座,仅约占墓葬总数的1.4%,比例极低,但此类源自中原的礼制用品及其组合关系也恰恰从侧面印证了墓主人的显赫身份与地位。举例说明分析如下。

M612 墓葬填土内出土狗头骨3颗、猪头骨3颗,应属殉牲性质。大部分随葬品出自墓主人脚端及两侧不规则“凹”字形壁龛内,依随葬品摆放集组情况,大体可分为4组,1组位于壁龛正下方,由彩绘假圈足陶罐、陶爵、陶鬶、漆器及漆器旁散落的玉锥状器、猪蹄骨组成;2组位于壁龛右下角,由大小各一的2件彩绘带盖假圈足罐和筒形鬲组成;3组位于壁龛右上侧,由彩绘筒腹鬲、鬲内存放的5片松石片、5片贝和猪蹄骨组成;4组位于壁龛左侧,由彩绘小鬲、彩绘筒形鬲和扣假圈足罐组成,加之尸骨头侧摆放的2枚松石珠和尸骨周边散落的42枚白石珠可见,其随葬品的摆放位置、摆放次序、随葬器物的种类组合关系均表现出较为明显的礼仪性与规制性(图一)。

图一 M612随葬品位置分区图 (比例尺为墓葬平面图,其余器物大小仅为位置组合示意图,下同)

M672绝大部分随葬品出自墓主人脚端及右侧“L”形壁龛内,依随葬品摆放集组情况,大体可分为3组,1组位于壁龛正下方,由漆觚、穿孔蚌壳、陶爵、陶鬶组成;2组位于壁龛右下角,由2件彩绘陶罐、倒扣彩绘筒腹陶鬲组成;3组位于壁龛右侧,由两件小型彩绘陶罐和猪蹄骨组成。此外,木棺内随葬品除尸骨右侧摆放的原应存木长柄的玉斧和脚端骨镞属武器类外,其余可能皆为随身佩戴或缀于衣物、器物之上的饰品,包括可能缀于衣服之上或镶嵌于玉斧木质长柄之上的713片松石贴片、散落于颈部周围的松石珠项饰、耳部附近的铜耳环和用于墓主人所穿靴子或衣物底端装饰的226枚贝饰,礼仪性与规制性表现形式较为明显(图二)。

图二 M672随葬物品分布区划图

M726表现礼仪性与规制性的随葬品摆放位置与种类组合关系与M612、M672略有不同,主要在于3个壁龛未相互连接,器物组合多依壁龛个体独立成组。1号壁龛位于墓室底端右侧,器物群由彩绘带盖陶罐、彩绘陶鬲、彩绘陶扣罐和漆觚组成;2号壁龛位于墓室底端左侧,器物群由彩绘陶鬲、彩绘陶壶和彩绘带盖陶罐组成;3号壁龛位于墓室底端,体量虽小,但随葬器物极为丰富,依随葬品摆放集组情况可分为两组:1组位于壁龛西部,由陶鬶、陶爵和漆觚组成;2组位于壁龛东部,由彩绘带盖陶鼎、彩绘陶鬲、彩绘陶鼎和漆觚组成,两组器物之间散落有1件白石柄状物、12件贝及200片松石片等,但因龛内器物后期被扰动,故原始位置和作用不甚明确,但从其他保存较好墓葬看见,贝和松石片应属漆觚上的镶嵌或贴饰之物。此外,木棺内随葬品除尸骨右侧摆放的原应存木长柄的玉斧属武器类外,其余散落于头骨周围的5枚松石珠、52件贝和散落于脚部的191件贝可能皆为随身佩戴或缀于衣物之上的饰品。该墓葬共发现漆觚3件,即存在与中原式礼器组合共出的现象、也存在与本地彩绘陶器组合共出的现象(图三)。

图三 M726随葬器物区划

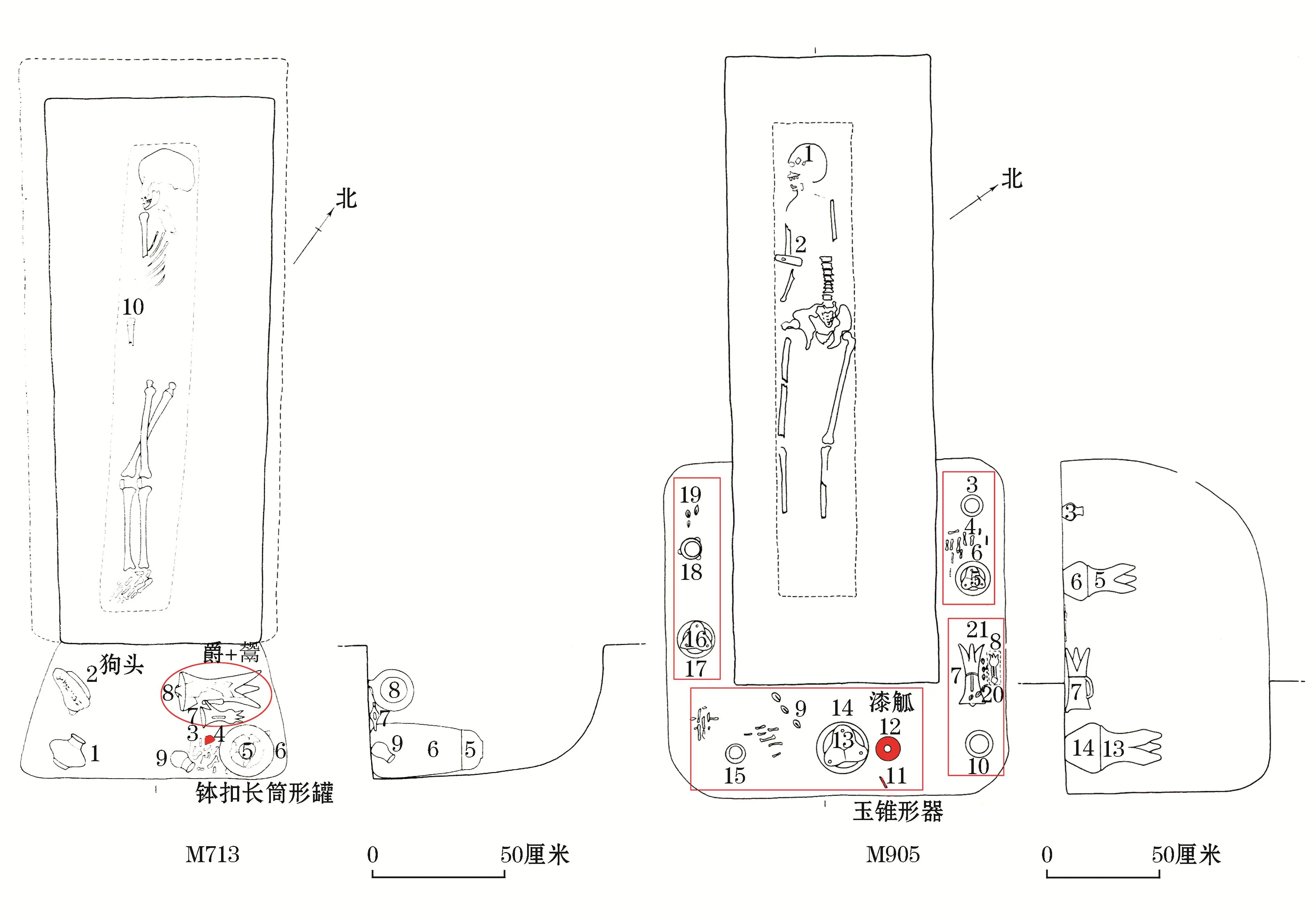

M713绝大部分随葬品出自墓主人脚端梯形壁龛内,依随葬品摆放集组情况,大体可分为3组:1组位于壁龛左上角,由陶爵、陶鬶和穿孔蚌片组成;2组位于左下角,由陶钵、倒扣彩绘长筒形罐、彩绘小陶壶和猪蹄骨组成;3组位于壁龛右侧,相比1、2组疏松,由彩绘假圈足陶罐和狗头骨组成。木棺内除尸骨胸前摆放1件骨匕外,未见其他随葬品。该墓葬随葬品中不见陶鬲(图四)。

图四 M713与M905器物分布区划 M713随葬品:1.圈足陶罐 2.狗头 3.猪蹄骨 4.穿孔蚌片 5.陶钵 6.长筒形陶罐 7.陶爵 8.陶鬶 9.小陶壶 10.骨匕 M905随葬品:1.松石珠 2.石斧 3.小陶壶 4.猪蹄骨 5、13、16.陶鬲 6、14、15、17.陶罐 7.陶鬶 8.陶爵 9、19、20.贝 10.长筒形罐 11.玉锥形器 12.漆觚 18.陶鼎 21.漆器残片及贴松石片

M905随葬品多出自墓主人脚端及两侧不规则“凹”字形壁龛内,依随葬品摆放集组情况,大体可分为4组:1组位于壁龛右侧,由倒扣彩绘陶鬲、彩绘陶罐、陶鼎和3枚贝组成;2组位于壁龛正下方,由倒扣彩绘陶鬲、彩绘陶罐、漆觚和其内摆放的齿形长条玉坠、小陶罐、散落的猪蹄骨及3枚贝组成;3组位于壁龛左侧下方,由彩绘筒形陶罐、陶鬶、陶爵及可能贴于漆器之上的215枚贝与松石片组成;4组位于壁龛左侧上方,由倒扣小型彩绘陶鬲、彩绘陶罐、小陶壶及若干散落的猪蹄骨组成。木棺内除尸骨头部散落2枚松石珠饰、胸前摆放1件石斧外,未见其他随葬品(图四)。

此外,通过墓葬出土遗物表可知,大甸子墓地M666、M677、M706、M818、M853、M867、M931等数座墓葬均存在以陶爵、陶鬶、陶盉或漆觚为组合的随葬现象,但因原报告中尚未对墓葬详细描述,具体组合关系难以明确,简述如下。

M666葬具内墓主人身旁发现181片松石片、4枚松石珠、17枚贝饰、16件螺钿,应为随身佩戴或衣物上的饰品;身旁发现1件石斧应属随葬的工具;陶器多置于壁龛之内,计有2件鬲、2件平底罐、1件鬶、1件爵、1件漆觚及少许漆器残膜和4枚贝。根据上文典型墓葬随葬器物摆放位置推测,爵、鬶、漆觚应为一组,其他可能存在鬲扣罐或鬲、罐的组合关系。

M677葬具内墓主人头部附近散落22枚松石珠、4枚贝,应为头饰;颌下散落有由6枚玉珠、1枚白石珠、8枚玛瑙珠组成的串饰,应为项饰;陶器多置于壁龛之内,可分为三组:1组位于壁龛东侧,由爵、鬶、罐组成;2组位于壁龛中部,由鬲扣罐组成;3组位于壁龛西侧,由2件壶和1件尊组成,其间散落少量猪蹄骨。

M706葬具内遗物仅见1件石斧;陶器多置于壁龛之内,计有2件鬲、2件平底罐、1件壶、1件鬶、1件爵、1件玉坠和1件磨石。根据典型墓葬随葬器物摆放位置推测,爵、鬶、漆觚应为一组,其他可能存在鬲扣罐或鬲扣罐与壶的组合关系。

M818葬具内仅见14件松石珠,应为墓主人所佩饰物;陶器多置于壁龛之内,计有鬲、平底罐、鬶、爵、漆器各1件和2件壶,并见少量镶嵌所用松石片、蚌片等。推测爵、鬶、漆器为一组合,另鬲扣罐及壶为一组。

M853葬具内仅见1件象征性别身份的石钺、4枚松石珠和1件璧形坠等饰品;陶器多置于壁龛之内,计有彩绘鬲、盉、爵各1件,平底罐、壶、尊各2件及少量漆器残膜、若干松石片及蚌片等。推测爵、盉与漆器为一组,鬲扣罐、尊、罐、壶为一组。

M867葬具内仅见1件陶纺轮;陶器多置于壁龛之内,计有1件彩绘鬲、2件平底罐、1件筒形罐、2件壶、2件尊和1件陶盉、1件爵、1件漆觚、1件长筒形编织器、8枚贝。依上文可见,爵、盉与漆觚组合关系明显。

M931葬具内仅见少量松石片、贝等随身饰品;陶器多置于壁龛之内,计有2件彩绘鬲、4件平底罐、1件盂、1件编织器和2件假圈足罐和一组鬶、爵、漆觚的组合。

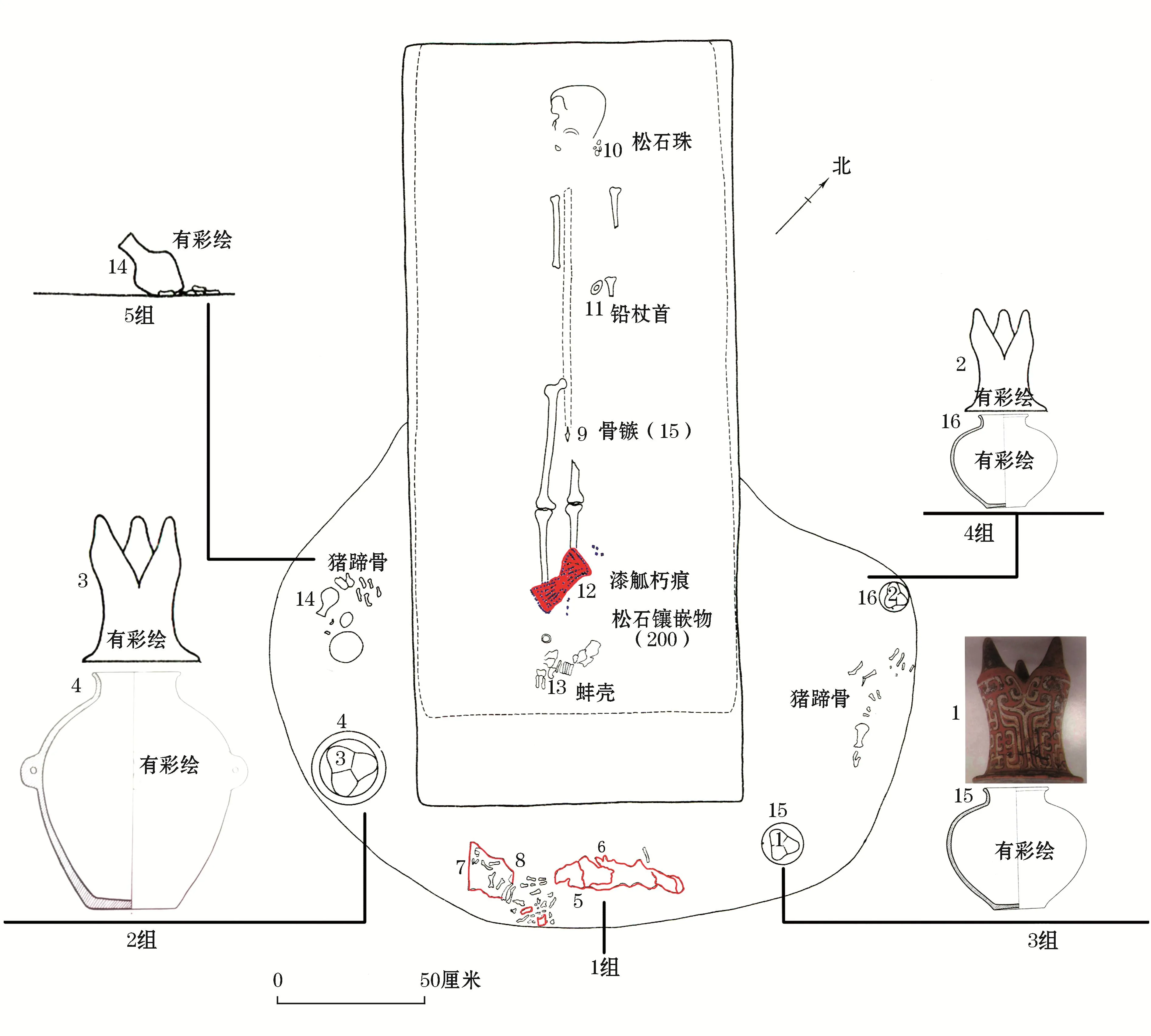

M371与前述出土中原陶礼器的墓葬相比,则显得较为特殊。葬具内随葬品较多,除在颈部见有松石珠项饰、腿部周围散落15件骨镞、腹部摆放代表身份的铅杖首外,尸骨脚部下端还残存1件漆觚朽痕及200件左右的松石贴片,脚端散落少量蚌壳。根据墓葬平面图和器物登记表可知,大部分随葬品出自墓主人脚端及两侧半圆形“凹”字壁龛内,依随葬品摆放集组情况,大体可分为5组:1组位于壁龛正下方,由漆器残片、弯条形玉坠、圆柱形玉坠与楔形玉坠、贝等组成;2组位于壁龛右下角,由彩绘陶鬲倒扣彩绘平底罐组成,器物形制较大;3组位于壁龛左下角,由彩绘陶鬲倒扣彩绘平底罐组成;4组位于壁龛左上角,由彩绘陶鬲倒扣彩绘平底罐组成;5组位于壁龛右上角,由彩绘小陶壶和猪蹄骨组成;此外,3组和4组间散落有大量猪蹄骨。综上所述,M371葬具内发现的漆觚与前述各墓葬不同。通过M672、M726、M905等典型墓葬可知,漆觚多与爵、鬶或盉组合置于壁龛之内且尤以正下方为主,而M371尸骨脚部下端摆放1件漆觚、壁龛正下方1组则除漆器残片外,未见其他组合陶器,这明显于理不合,是否存在某种特殊原因导致下葬时撤去中原文化配套礼器并从壁龛内将漆觚弃置于墓室内,仅存其他漆器残片于壁龛内,则不可而知(图五)。

图五 M371器物分布组合图 (根据墓葬平面图和器物登记表进行的复原)

二、墓葬所见葬仪信息

因大甸子墓地发掘报告未对发掘的所有墓葬予以全部公布,已发表的材料也以中大型墓葬居多,故无法全部反映当时社会的葬仪情况,但仍可通过详细的大型墓葬资料,对当时趋于正统的礼仪制度予以总结。

1.在墓葬填土方面。大甸子墓地中几乎所有大中型墓葬填土均存在夯打情况,尤以M726最具代表,夯层、夯窝清晰可见,填土内见有大量红烧土、木炭屑及烧过的碎石,可能与在墓穴内祭祀或防潮有关。

2.在壁龛方面。大甸子墓地中半数以上墓葬设有壁龛,其中,在大型墓葬中占比可高达95%。壁龛一般多位于南壁脚端,大型墓葬多延伸扩大至两侧壁,由此可见,壁龛的设置、形制、数量虽不能完全反映葬制,但大型墓葬的壁龛设置更普遍、更讲究却是不争的事实。

3.在殉牲方面。大甸子墓地普遍存在使用猪、狗等动物进行殉牲的现象,填土内发现的殉牲动物多以猪和狗为主,猪多为除去四蹄的整只,狗则多为经肢解后残留的头、蹄,其中,M372填土中除殉牲有无蹄猪外,另见猪头、狗头各2颗,较为特殊;相比填土内殉牲,壁龛内所见殉牲则多为猪蹄,仅发现1例在壁龛内放置狗头的现象,此外,M713、M307壁龛内殉牲1颗猪头,M387壁龛内殉牲狗、填土内殉牲猪蹄的现象也较为特殊。

通过对墓葬登记表分析可知,大甸子墓地填土中是否存有殉牲,或殉牲的种类多少、数量大小,与墓葬等级或身份差异关系不大,只是大型墓葬殉牲更为普遍而已。从考古发掘材料推测可见,墓葬壁龛内摆放的4个猪蹄骨应与填土中除去四蹄的猪为同一个体,如M726填土内殉牲的猪与壁龛内的猪蹄,M612填土中分两层殉牲的2只猪和壁龛内的两堆猪蹄,M372填土内殉牲的2只猪、1颗狗头和壁龛内发现的3堆蹄骨均印证了上述推测的可能性。

已有考古发现表明,一般农业民族的早期墓葬中多使用猪的肩胛骨、下颌骨进行殉牲,北方草原地带畜牧经济民族多使用马牛羊等动物的头骨或头蹄进行殉牲,可见这类现象的差异与经济形态密切相关,大甸子墓地使用猪、狗进行殉牲的现象也是其从事定居农业生活状态的真实反映。但就殉牲位置而言,大甸子墓地中填土殉牲与壁龛内殉牲可能存在不同意义,其中,填土殉牲应为墓葬填埋过程中的祭祀活动,比如,M372和M672填土中2例用于殉牲的猪,其体内嵌有骨镞的现象,应与祭祀前专门的猎杀有关,这与《周礼》中记载用于祭祀的动物皆提前选好,并由专人照顾直至祭祀的行为相呼应;而壁龛内的猪蹄等殉牲则应是供死者享用的食物。

4.在殉牲高度与壁龛高度方面。通过对已发表详细墓葬介绍的墓例分析可知,殉牲高度、壁龛高度与祭祀行为存在较为密切的关系。如 M612距墓底3.3米和3米处分两层分别殉牲有1只猪、被肢解的3只狗和1只猪、1只狗,壁龛顶部距墓底3米,底部距墓底2.4米,换言之壁龛顶部与殉牲位置高度大致相近,而站在墓底是无法将殉牲置于壁龛之内,除非借用梯子类等工具。由此可推测,壁龛内殉牲应该是在填埋尸骨至壁龛底部高度后放置的,而后封堵龛门继续填埋,当填至壁龛顶部高度时,再以猪、狗进行祭祀性殉牲。从一些小型墓葬壁龛与葬具之间的关系可知,部分位于墓底或低于墓底的壁龛内随葬器物应是在放置葬具之前提前摆放好的。

此外,M713距墓底1.5米填土中殉牲1只猪,但壁龛顶和底部分别距墓底2.5、1.6米,可见壁龛底部与殉牲位置高度相近,其祭祀行为应是在壁龛封堵前完成的;M677填土内殉牲距离墓底1.85米,其壁龛顶、底部距墓底2.5、1.45米,从深度上看,殉牲位于壁龛底部和顶部之间的位置,顺序应与M12形似;M726填土内殉牲距墓底4.8米,而壁龛顶、底部却距墓底3.8、3米,可见其填土祭祀行为偏后。由上可见,大甸子墓地壁龛内放置随葬品、殉牲与填土内殉牲祭祀行为存在多种早晚关系,应与当时人类不同的殡葬礼仪有关,但值得注意的是,没有任何一例填土殉牲祭祀的高度低于壁龛底部,换言之,壁龛内的祭祀行为具有一定的优先性。

5.在红色编织物痕迹等方面。此类现象见于M726、M672和M677等3座墓葬,其中,M726发现于殉牲高度位置并延伸至葬具高度;M672发现于墓口下1米处西壁位置并延伸至葬具高度附近;M677发现于墓口处并沿南壁延伸至葬具高度。有上述发现可见,此类红色编织物痕迹并非平铺,且均高于葬具埋藏深度,故推测其应为挂于葬具之上的灵幡之类的织物痕迹。

三、大甸子墓地出土玉器性质分析

大甸子墓地所出土玉器种类极为丰富但数量却相对较少,见有璇玑形坠(M454)、钩形器(M308)、勾云纹玉佩饰(M821)、曲面玉牌饰(M659)、璜形玉佩(M821)、玉环(M453、M1011)、玉璧(M829、M853)、斜口短筒形器(M458)、雕花玉箍形器(M833)、玉箍(M833)、蝉形玉佩(M383)、四首吊坠(M383)、璜型玉佩(M371)、玛瑙玦、玉珠等器物形制,这些玉器皆出土于墓室葬具之内,应为随身佩戴的发、项、手、臂、耳饰品或缀于衣物之上的装饰品。

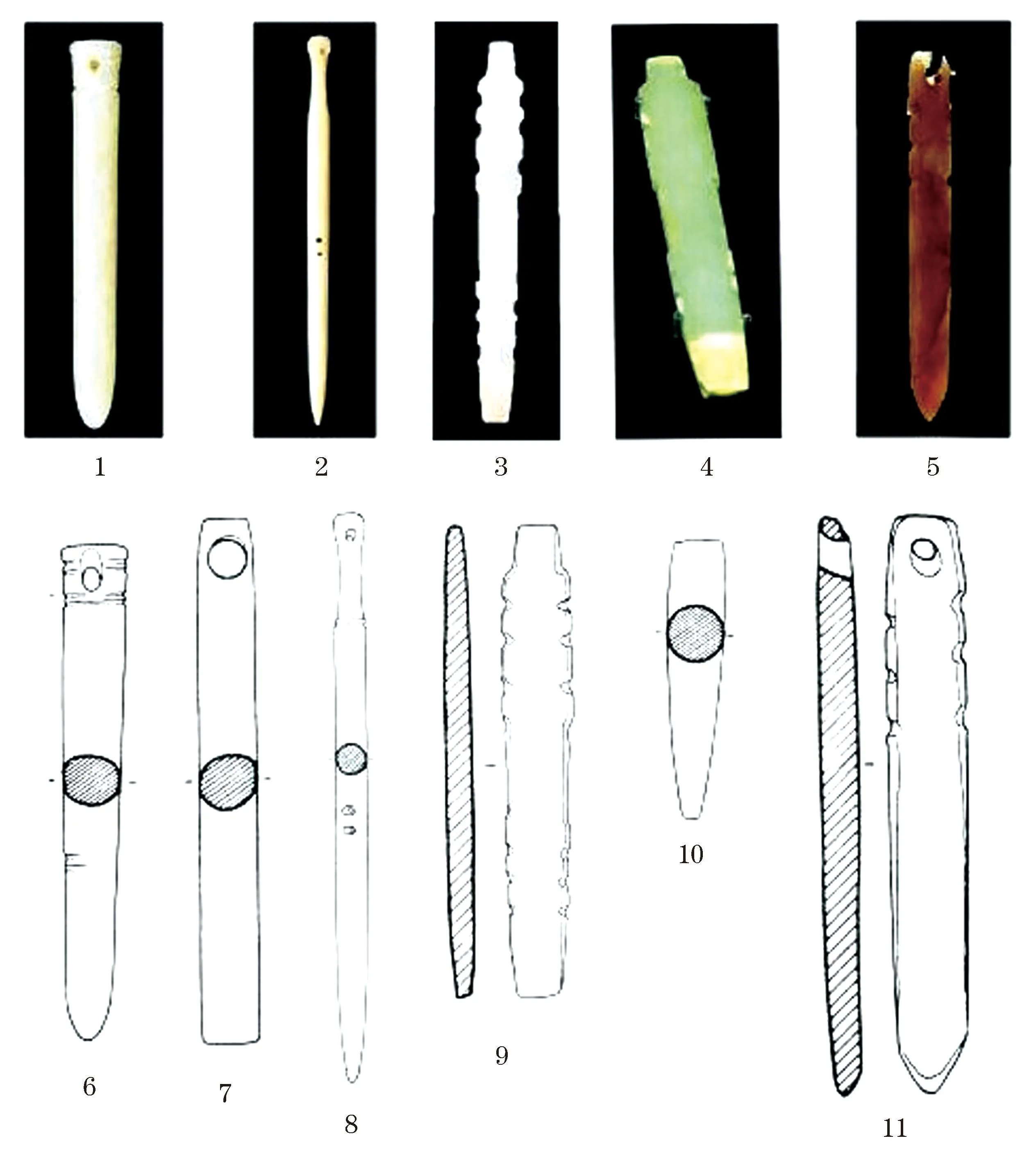

通过墓葬登记表分析可知,出土玉器饰品的墓葬少见陶礼器出土,墓葬级别相对不高。大甸子墓地几乎所有玉器均出自葬具内尸骨旁,故M371、M612、M706、M726、M905等5座墓葬壁龛内随葬玉器的现象值得关注。经统计可知,M612、M706、M726、M905壁龛内各出土1件玉器,M371壁龛内出土4件玉器,其中,除2件圆柱形器外,另外1件弯条形坠和1件楔形坠的形制与其他墓葬出土玉器差异较大(图六)。此类随葬于壁龛内的玉石器皆为长条形,呈圆柱状或长方形扁体状,目前,学界尚未对此类玉器的性质和功能开展专门性的深入分析,但随着近年来诸多考古新发现材料的不断刊布,为此类研究提供了新的线索。

图六 大甸子墓地出土玉锥形器

此前,已有学者通过对良渚文化墓葬和二里头文化墓葬出土的同类器物进行综合比较发现,此类锥形玉器的出土位置、形制具有一定的共性。良渚文化中诸如好川墓地②、小青龙墓地③等墓葬中均发现锥形玉器周边散落数量不等的玉片、漆器残片的现象,以中高等级墓葬尤甚。以好川墓地为例,该墓地以大中型墓葬为主,表明其自身等级较高,与大甸子墓地等级性质相似,墓地内不同等级的墓葬在随葬品方面贫富悬殊差异极大,其中,大型墓葬随葬品种类齐全、数量众多、制作精良,随葬品多以陶器为主,另有少量玉器、石器和漆器等,陶器器物形制以钵、豆、罐、簋、杯、三足盘、鬶、盉等生活用器为主,陶豆数量占随葬陶器总数的一半以上;石器以镞、锛、钺和三孔石刀等为重;玉器以锥形器、玉珠、玉片等装饰品为主,玉片皆为贴附于漆器之上的装饰物,数量较多,尤以4座墓葬中发现的12件三重台阶状曲面玉片最为独特。如好川墓地M2,葬具内左侧摆放一排生活用器,除1件陶尊单独放置外,10件陶豆呈一字状整齐排列;人骨虽未完整保存但大体可见墓主人头部位置除随葬1件石锛外,还放置有陶三足盘、陶鬶、玉锥形器和漆器各1件,漆器周边散落有少量玉片,推测应为其上原有的贴饰物,器物组合关系明显。好川墓地M4与M2相近,葬具内左下侧随葬8件陶豆呈弧线状一字分布,尸骨头部位置随葬陶鬶、三喙罐和玉锥形器各1件,但未见漆器痕迹。与良渚文化墓葬相比,大甸子墓地中几乎不见鬶、三足盘、盉等陶质三足器,这些三足器在良渚墓地中多与漆器共同置于墓主人头部附近,具有礼器功能;其出土的石锛、石钺等与大甸子墓地出的石斧、钺功能相近。值得一提的是,良渚文化墓葬出土的长短不一的圆锥状玉锥形器,一端较尖、另一端较为圆钝并存凸点,其圆钝一端可能与需插入其他材质的柄中而人为故意琢磨而成有关。类似的玉锥形器与大甸子墓地M371∶31、M371∶32、M810∶2和M726∶12形制较为接近,其中,M371∶31具有明显分节的柄部和圆形的柄首;M371∶32和M810∶2虽没有明显的柄部,但顶端装饰刻纹并存穿孔,应与其需系于其他材质配件之上配套使用有关;M726∶12形制略显简单、质地不佳。大甸子墓地出土的玉锥形器除上述几例呈圆锥状外,绝大部分整体形制呈扁平的长条体状,与二里头遗址相当于二里头文化四期或稍晚的洛达庙类型墓葬中出土的玉柄形器更为接近。值得注意的是,二里头文化墓葬中出土的玉柄形器多与圆形陶片共存,这类共存现象不见于良渚文化墓葬,但大甸子墓地中与玉柄形器共存的穿孔蚌片可能与圆形陶片具有相似功能(图七)。

图七 良渚文化与大甸子墓地出土玉锥形器

图八 西周墓葬发现玉柄形器及使用方法的推测

此外,如以玉锥形器为核心继续追索,不难发现郑州商城的早商墓葬中玉锥形器(原报告称玉柄形器,后文沿用原报告称法)多与陶爵、陶斝、漆觚(漆觚大多不存,依圆形陶片判定漆觚的存在)等共出,形成一套固定的礼器组合关系。综上不难看出,具备礼器组合性质的器物大多独立摆放以区别于其他生活用器,组合关系多以三足器,尤其是酒器为主,无论是良渚文化的陶盉、陶鬶、漆觚与其他造型特殊的器物,还是中原地区的陶爵、陶斝、漆觚,均表现出礼器的独立性和特殊性。由此可以判定,大甸子墓地中的陶爵、陶鬶或陶盉、漆觚作用与之相似,应是受中原地区礼制文化影响的表现,且此类现象目前仅见于夏家店下层文化大甸子墓地的高等级墓葬之中,组成酒礼器的器物造型与本地文化差异较大,应为中原祼礼在辽西地区上层社会中的真实体现。

很多学者通过对二里头文化至商代墓葬出土器物组合关系研究认为,玉柄形器是二里头文化新出现的器类,常与陶爵(陶盉)、铜爵等酒器同出,其器身上的兽面纹与良渚文化玉器同类纹饰极为相似,中原地区发现的玉柄形器很有可能源于良渚文化的玉锥形器。至于这类器物的使用方法,可以从西周时期一些墓葬中看到些许端倪④。比如,洛阳北窑墓地M155∶17出土的玉柄形器可以明显看出其应该与漆木棒组合使用,且漆木棒、漆觚上装饰或镶嵌绿松石的技法与好川墓地M8∶2出土镶嵌玉片的木棍、漆觚极为相似⑤。据上可以断定,大甸子墓地漆觚周围所发现的大量松石片原应镶嵌于漆觚之上,至于未见镶嵌松石片的木棒或漆木棒,可能与保存不佳或中原礼制的地方性弱化有关。通过文献梳理可知,上述所谓的玉锥形器或玉柄形器实为金文中所见的“瓒”,通过洛阳北窑墓地出土同类器可以看出,玉柄形器的柄部向上,器身分五节并饰花瓣纹,出土时器身四周并存部分漆木片痕,下端由7个长条形玉片等距围绕,间距内填以4片椭圆形绿松石小片,其下置一长梯形的蚌托,蚌托中部存一圆形穿孔用以插入一根圆形玉柱,再下为镶嵌绿松石的漆觚。有学者从古文字学角度对此类器物及与之相关的礼仪进行过深入的探讨,认为作为祼玉的瓒是被置于“同(觚自铭)”中加鬯酒以灌的,而商代金文中有一铭文,作人形、手持觚形器,觚形器中放置一物,其图形所表达的恰恰就是觚中置瓒(玉柄形器榫于木棒之上)的商周祼礼场景⑥。

四、结 语

从已有材料看,彩绘陶器应该是夏家店下层文化高等级墓葬专享的随葬品,除在大甸子墓地较为多见外,在其他遗址中仅在高等级的大型墓葬中零星出土,即便是二道井子⑦这类区域性核心遗址,也仅在规模最大的M138壁龛内随葬3件彩绘陶。且迄今为止,在居址区内除偶见少量彩绘陶器残片外,尚未发现一件完整的彩绘陶器,从侧面也印证了其属于高级随葬品的特性。

通过对大甸子墓地中随葬彩绘陶的墓葬进行梳理发现,彩绘陶根据器物的不同放置于不同壁龛或壁龛的不同位置,明显存在专门的分组现象,但这类器物的分组源于等级、身份还是不同亲缘关系的赠礼,目前尚难判定。但就山西陶寺遗址出现的代表高等级身份礼器随葬的彩绘陶器而言,所蕴含的意义已不言而喻。此外,夏家店下层文化以彩绘平底罐倒扣于陶鬲之上的方式作为基本组合的现象也值得学界关注,目前来看,此类组合一般为1组,多者2~3组,放置的位置、大小及所绘花纹皆不同。如果参照西周时期墓葬随葬品器物组合、数量、类别等代表了严格的身份等级差异,可以推断夏家店下层文化墓葬中彩绘陶器的组合、规格及纹饰差异应与墓主身份等级、亲疏关系有关。

夏家店下层文化一般性墓葬多以仰身直肢葬为主,但大甸子墓地则较为流行侧身葬且存在性别不同、面向不同,男性随葬斧钺、女性随葬纺轮的性别标识,直接反映出大甸子墓地的高等级,在习俗、葬仪方面存在明显的性别、等级和阶层分化。从埋葬方式看,侧身葬是一种需要人为放置的葬式之一,连同填土与殉牲的早晚关系、殉牲的埋藏深度与壁龛放置器物的先后关系、延续的丝织品迹象等都应该是葬仪流程的真实反映,对学界深入探讨葬礼流程具有极为重要的价值。

此外,通过对大甸子墓地随葬器物功能的划分发现,酒器组合不仅仅是墓主人财富的象征,也是一种礼仪的表现。这种酒礼更有可能类似中原地区夏商时期的“祼礼”。“祼礼”这一古老的礼仪经学者考证认为,早在良渚文化时期就已存在,至二里头文化时期传入中原并承袭、发展、延续,并随着早商文化的传播及与其他文化的交流、融合,其影响范围不断扩展。夏家店下层文化作为一支比较发达的“方国”文明,与二里头、二里岗为代表的中原文化存在着诸多紧密联系,而作为礼仪认同的具体表现则是接受了“祼礼”,这也成为辽西地区接受中原礼制文化、礼乐制度的重要标志。

关于“祼礼”的真实情景,我们目前只能从周礼中关于祭祀方法的描述来推测一二。周礼祭祀有肆、献、祼、馈食。肆者,进所解牲体,谓荐熟食也;献,献醴,谓荐血腥也;祼之言灌,灌以郁鬯(祭祀用酒),谓始献尸求神时也。即在祭祀时的顺序为先灌酒于地,然后进献血腥,再进献经解割煮熟的牲肉、牲血和生的牲肉,最后进献黍稷做的饭。反观大甸子墓地中一些葬仪迹象,应是这套规范化祭祀某些细节的体现。

总之,夏家店下层文化建筑技术与河南后冈、白营遗址具有较大的承袭性,居址中的陶器中存在较多河南龙山至二里头文化及山东龙山—岳石文化的器物形制与因素⑧。夏家店下层文化的建筑技术、陶器组合,出现的文字,以及墓葬中展现的极为成熟的礼乐文明因素,都是夏家店下层文化在这一时期各区域文化不断聚合、变革过程中的充分体现。

注 释:

① 中国社会科学院考古研究所:《大甸子——夏家店下层文化遗址与墓地发掘报告》,科学出版社1996年。

② 浙江省文物考古研究所、遂昌县文物管理委员会编:《好川墓地》,文物出版社2001年。

③ 浙江省文物考古研究所、桐庐博物馆:《浙江桐庐小青龙新石器时代遗址发掘简报》,《文物》2013年第11期;浙江省文物考古研究所、桐庐博物馆编著:《小青龙》,文物出版社2017年。

⑥ 张世超:《祼礼及相关问题新探》,《中国文字研究》(第十九辑),上海书店出版社2014年,第1—5页。

⑦ 内蒙古自治区文物考古研究所:《内蒙古赤峰市二道井子遗址的发掘》,《考古》2010年第8期;内蒙古自治区文物考古研究院:《赤峰市二道井子夏家店下层文化聚落遗址作坊区发掘简报》,《草原文物》2022年第2期。

⑧ 王立新、齐晓光、夏保国:《夏家店下层文化渊源刍论》,《北方文物》1993年第2期。