沪语文艺“繁花”开

王悦阳

时代发展的风云变迁、弄堂里巷的吴侬软语、家长里短的烟火气息……电视剧《繁花》的强势“盛开”与持续升温,唤起了几代人对上海和这座城市文化的关注和热情。从国际饭店到黄河路,从排骨年糕到“宝总泡饭”……衣食住行,林林总总,鲜活生动,充满着乐观、进取、顺势而为的拼搏精神,又不乏温馨善良的温情脉脉,一个个上海故事不仅在荧屏上,也在舞台剧领域同步涌动着。一时间,从方言剧到滑稽戏,从评弹到沪语话剧……岁末年初的上海文艺舞台,繁花似锦,姹紫嫣红。

事实上,在电视剧《繁花》热播之前,已经有不少文艺作品以沪语讲述上海故事。电影与音乐剧《爱情神话》展现了都市生活的灵动与鲜活、方言话剧《雷雨》以别样的方式再演曹禺经典,均收获了业内外的良好反馈。

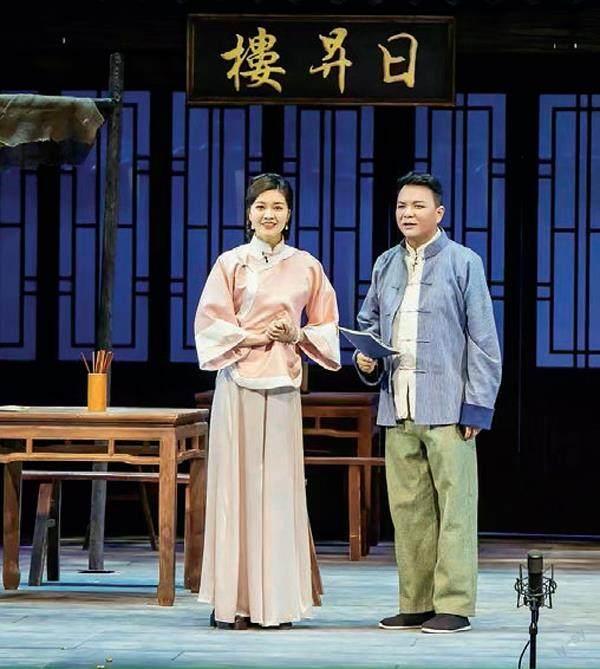

如今,乘着电视剧《繁花》的东风,海派风情吸引来更多关注——台上的南翔小笼氤氲出热气,台下的观众席同样热情洋溢。春节期间,大型原创滑稽戏《蒸蒸日上》连演四场,几乎场场一票难求。这部作品聚焦非遗传承,以一家点心店的历史变迁和两户人家几代人的命运纠葛,串联起上海南翔小笼100多年的发展史。

几乎同时,由何赛飞、郝平、茅善玉、赵志刚、毛猛达等名家主演的首部沪语贺岁剧《魔都俏佳人》也风风火火、热热闹闹地上演着。

此前不久,上海话版舞台剧《长恨歌》首轮15场演出一抢而空,加演两场后同样迅速售罄,还有宝山沪剧团名家华雯领衔演出的沪语话剧《雷雨》,上海滑稽剧团与文广演艺集团联合出品的都市喜剧《宝兴里》……这些沪语戏剧作品无不延续了上海城市文化的热度,也让沪语强势回归文艺舞台,甚至连带着电视中大大小小的晚会,也增加了不少沪语元素,从电视剧《繁花》一路而上,追溯到更早时期的《孽债》《股疯》《老娘舅》《红茶坊》……一个个久违的“上海面孔”再次出现在电视机前、舞台之上,让几代上海观众大呼过瘾,意犹未尽。

无论是电视剧、电影,还是话剧、滑稽戏、音乐剧,更多沪语作品的出现令人欣喜地看到,沪语文化热再次升温,沪语戏剧作为一种用方言彰显地域文化属性的表现方式已为观众所认可,也让更多的创作者有了用沪语进行创作的决心和信心。

大型原创滑稽戏《蒸蒸日上》在春节期间连演四场。

“多种文艺样式的城市文化IP在市场中引起反响,这不是一种偶然。”对于沪语戏剧带动的城市文化IP热,上海戏剧学院教授荣广润表示,上海的城市精神、上海人的生活风情与风貌,这都是观众感到亲切并渴望看到的内核。一条马路、一份小吃、一座建筑的走红只是缩影,其背后是大家更愿意了解上海的历史和文化,形成的联合集聚效应为整个城市代言。正如荣广润教授所说的那样,上海历史文化底蕴深厚,红色文化、海派文化、江南文化在这里交相辉映,中外文化在这里交汇融通,这座巨大的富矿值得更深度的发掘,期待更多原創IP为上海这座城市代言。

近几年,沪语戏剧作品不但“有”,还“多了”起来,而这股沪语舞台剧的风潮,也始于《繁花》。自2018年首演以来,同样改编自金宇澄茅盾文学奖同名小说、更忠实于原著的纯沪语版舞台剧《繁花》一直都是话题之作,分别推出过第一季和第二季两部。在第一季第二季之后,第三季也有望在今年登场。

早在2018年首演之时,《繁花》就是城中风头一时无两的舞台剧,多轮演出仍旧坚挺的票房让其获得了“沪上社交硬通货”的头衔。今年3月底,舞台剧《繁花》第一季又将迎来新一轮演出。1月8日,这一轮演出开票,更将迎来百场纪念。乘着电视剧的东风,这回28分钟内票房就达到100万元,3小时不到飙升至200万元。因为抢票火爆,服务器还一度崩溃。方言不仅仅是语言,更蕴藏着城市文化精神,“沪语热”的背后是上海文化归属感的回温。诚如舞台剧《繁花》执行制作人张楠所说:“服务器爆掉或是偶然,但《繁花》剧集、话剧以及各种艺术呈现带来的叠加效应,却是人们共同的情感回归。”

相较电视剧,舞台剧更贴合原著的故事,在上世纪60与90年代两条时间线交叉跳跃,将三兄弟阿宝、沪生与小毛从“相识到绝交”的过程作为全剧线索。演员们全沪语演出,舞台上丰盈绽放各色各样的人物魅力,用一个个富于烟火气的生活图景,串起沪上的浮华往事与时代传奇。墙内开花墙外亦香,舞台剧的魅力不止于上海,在北京、香港等地上演时同样火爆。

在《繁花》上演的剧场,常能见到父母与子女结伴而来。不同代际的人相邻而坐,看旧时光里的生活如何一步步延续,直至自己生活的当下。剧中饰演“小毛娘”的资深演员张芝华就曾表示,“作为上海人,演上海市民的故事,非常幸运”。导演马俊丰将上海的城市基因比作《繁花》故事目光所及最远处的画布,“城市是流动的,人来人往,一个个故事发生,但这块画布永远都在”。

话剧《繁花》分多季演出,更贴近原著。

6年前舞台剧版《繁花》横空出世之际,就有很多专家提出,用上海话演出这部作品非常有必要。与纯然的方言对白不同,舞台剧《繁花》的沪语台词延续了原著文本中沪语与古典白话小说的美学特征。该剧的导演马俊丰虽然不是上海人,但他也坚持一定要用上海话来诠释:“我觉得一定要用上海话。我读小说前没有那么深的上海话基础,但是我读到的就是上海普通话的感觉,深深地扎在我脑海里。上海话是这部戏非常重要的一个特质。我希望这个戏能让上海这座城市在舞台上生动一次,让上海人在戏剧舞台上生动一次,也让上海话在戏剧舞台上生动一次,最后希望中国的舞台因为有了《繁花》这部戏能够生动一次。”而作为舞台剧《繁花》的文学顾问,上海戏剧学院教授、剧作家曹路生也表示:“金宇澄老师的语言,可以说很多不用改,搬上舞台就是戏,而且每句对话都有潜台词,非常好,非常有上海特色。当时我就说一定要用上海话,不用上海话简直不能表现上海生活的质感。”

对于一部描写地域文化与生活的艺术作品,方言一定是入门的捷径与最佳载体。对此,曹路生表示:“北京有《茶馆》,陕西有《白鹿原》,上海以前没有。上海只有滑稽戏和沪剧。现在,上海有了一个可以与《白鹿原》和《茶馆》相提并论的作品,一个自己的方言话剧。我觉得是非常有意义的一件事。”《繁花》热演,上海文化和上海话的号召力确实超出想象。在上海演出时候,曾经有一家老少三代人一起看戏,年轻孙辈陪着坐轮椅的老人一起走进剧场。让人意外的是,沪语演出非但没有地域隔阂,甚至因为地域文化,加大了对其他地方观众的吸引力。在北京,虽然需要通过字幕看完全剧,但毫不影响北京观众对《繁花》的兴趣和热情。甚至有观众在北京看完后意犹未尽,打飞的来到上海再刷此剧。

让人意外的是,沪语演出非但没有地域隔阂,甚至因为地域文化,加大了对其他地方观众的吸引力。

通过沪语舞台剧《繁花》的热演,越来越多的创作者和观众发现,用上海话演绎的戏剧作品,有它特有的魅力和风情。太多只可意会不能言传的上海人表达,只有上海话,才能在舞台上传递。与此同时,除了语言带来的熟悉和亲切感,在剧场里集体怀旧,也成为了看上海话舞台剧的重要乐趣。《繁花》舞台上,那些密密匝匝并且绕着圈的电线杆、老弄堂里支出的衣架,法国梧桐树叶细密的纹路,这些和上海密不可分的意象,都成为了舞台上的细节。理发店、搪瓷缸、弄堂口的小板凳和蒲扇,多媒体动画里有石门路拉德公寓、大自鸣钟西康路、茂名路南昌公寓、24路电车、国泰电影院,种种细节,更唤起一种上海的怀旧感和集体记忆。“除了可以听到正宗的上海闲话,观众也可以通过看剧,了解上海的地域文化,以及上海人生活的一种精致,对生活的一种渴望,或者说,对生活方式的一种追求。”主创团队认为沪语并不是“噱头”,而是一种最佳载体,带领观众回顾走过的城市之路,也再次重温上海最温馨最烟火气的市井生活,从中看到这座城市的精神气质,以及属于上海人的生活智慧与方式。在追《繁花》的过程里,荣广润也被剧中的真实性打动,“里面的道具、场景没有经不起推敲的。这对舞台创作同样有所启发”。同时,他提醒主创团队,沪语并不是唯一的“制胜法宝”,故事质感与作品质地才是关键。语言只是媒介,语言所讲述的地域特色和城市文化才是能够引发观众共鸣的要素。

在舞台上看到身边的故事、身边的人,上海话,让所有这些,都更近了一些,也更真实了一些。“经过这些年,《繁花》的观众从戏剧观众逐渐拓宽到了更广阔的人群。”马俊丰注意到《繁花》有些特别的出票规律:每轮第一天的票房往往没有很亮眼,但到了第二天就会激增。“先看的观众为我们做了‘口碑营销’。”他表示,“《繁花》的故事本质上就是上海的故事,里面出现的人,以及他们之间迸发出的稠密的情感依旧在我们身边。”

“我们一季一季地排,中间留出给观众喘息的空间和我们提高的时间。”每一轮演出,马俊丰都会在网络平台上浏览评论。难得的是,《繁花》的评分随着演出的进行不降反升。香港场落幕后,有观众留言:沪生最后撕毁的书信落在姝华下台的地方,零落的碎纸就好像她的人生。“看到这句话我非常受触动,我们安排的伏笔被观众看见了,实现了真正的呼应。”马俊丰认为,“连演”是《繁花》最合适的打开方式,他也憧憬著,“第三季诞生后,观众一天之内看完三季,参与一场真正的《繁花》盛宴”。

从多年前有关人士积极呼吁“传承上海话”,到如今沪语文艺层出不穷,有了巨大的文化影响力,这中间所走过的道路,正体现了一种“文化自信”的回归。

上海话剧艺术中心推出了上海话版本的《长恨歌》。

上个月,上海话剧艺术中心推出了上海话版本的《长恨歌》,这部根据王安忆同名小说改编的经典话剧已经长演不衰20年,但今年却第一次有了全新的上海话版本。往年,《长恨歌》只要上演,一般都不担心票房。但让所有人没想到的是,这一次沪语版的市场反响比之前普通话版更为热烈。首场演出结束后,所有戏票就销售一空。很多看过普通话版的观众,又一次走进剧场,看完后感叹,“上海话演出的感觉完全不一样了”。

同样感觉到“不一样”的还有原著小说作者、著名作家王安忆。“再看还是很兴奋,台词用沪语说显得自然,让人舒服。”上海话版《长恨歌》首演那天,原著作者王安忆坐在台下,她细心地观察到演员们在台上的用词,“很地道,我想一定是有高手在指导”。这位“高手”便是滑稽戏名家钱程,在正式建组前的剧本朗读会上,他就提出要求,希望在上世纪40年代的场次中,演员们能够多使用一些上海话的尖团音,因为那个年代的人比较讲究吐字发音。随着剧情发展,到上世纪80年代,发音可以稍微松一些。

经过20年岁月的沉淀,《长恨歌》依然焕发着它的艺术生命力。全新剧本、全新舞台呈现、全新演员阵容,用上海话演绎上海的故事。煤球炉、缝纫机、热水瓶、胡桃木家具……大大小小的道具年代感十足,那些上世纪四五十年代到80年代上海人的服饰特色,仿佛一张张熟悉的老照片,几代人都能从中看到一些记忆的片段。《长恨歌》的舞台充盈着上海那个年代的生活气息,从小在石库门长大的舞美设计师徐肖寰打造了舞台上方波浪形的屋顶,用多媒体投射出老虎窗,沪语更是为这三个半小时的“戏剧场”增添了氛围感。

导演周小倩从20年前就伴随舞台剧《长恨歌》一路走来,当第一次在排练厅听到演员用上海话对戏,她忍不住惊讶,“语言一变,完全不一样了,我像重新接触了一个戏”。语言对于舞台艺术的重要性则不言而喻。正如周小倩自己所说的那样:“对于话剧而言,语言是第一位的。而用上海话演出,更贴近小说《长恨歌》原有的人物和原有的大环境了。沪语版《长恨歌》弥补了普通话版本不满足的地方,对观众来说更亲切。”周小倩发现,除了语言的味道不同,上海话和普通话版排戏的节奏也很不一样。“比如有时候上海话会带来拖音,它就跟我心中普通话的那种干净利落会不一样。比如对于某件事情,它干净利落的东西,好像变得温柔起来了,而且有点暧昧了。”

沪语版《长恨歌》对观众来说更亲切。

导演周小倩感叹用沪语排演《长恨歌》就像重新接触了一个戏。

事实上,这种不一样的感受,很大程度上就是方言的魅力。作为一座移民城市,上海话受到天南地北不同方言甚至外语的影响,上海方言也在与外界的交往中不断发展变化。“其实上海的话剧舞台很早就有方言和沪语演出的传统。”钱程介绍道,“在(20世纪)60年代,我们上海滑稽剧团曾经是上海话剧艺术中心前身上海人民艺术剧院的四团——上海滑稽剧团的前身蜜蜂滑稽剧团,由姚慕双、周柏春两位大师领衔,当时黄佐临先生把蜜蜂剧团招募麾下,成为了四团,一团二团是演话剧的,三团是演方言话剧的,四团是演滑稽的。佐临先生希望艺术品种相对来说比较齐全以后,能够和世界上优秀的艺术团体艺术交流。现在上海话剧艺术中心是以普通话为主要语言的。所以这一次,上话制作上海话版《长恨歌》也算是还了佐临院长的一个心愿。”同时,这一次上海话剧艺术中心推出上海话版本的舞台剧也希望通过演员们的生动演绎,传播标准的上海话,传承地道的上海地域文化,呼吁更多人重视传承和保护上海话。

沪语戏剧,繁花盛开。从多年前有关人士积极呼吁“传承上海话”,到如今沪语文艺层出不穷,有了巨大的文化影响力,这中间所走过的道路,正体现了一种“文化自信”的回归。事实上,近年来沪语戏剧的方兴未艾不是个例,方言戏剧正在各地兴起。一些优秀作品比如陕西话的《白鹿原》、粤语的《南海十三郎》、上海话的《繁花》、四川话的《茶馆》等还在全国巡演。虽然外地观众需要通过字幕看完全剧,但方言的使用并没有造成受众面的狭窄与地域的隔阂,相反因为地域文化的凸显,使得角色语言生动富有变化,还起到塑造人物性格特征的作用,并以强烈的地域文化色彩加大了对其他地方观众的吸引力。對于方言,资深沪语研究者钱乃荣教授表示:“著名文学家胡适1925年在《〈海上花列传〉序》中说:‘方言的文学所以可贵,正因为方言最能表现人的神理。’方言有人性中的神。上海话是上海人从自己心底灵魂中发出的独特的声音。语言本身就是文化,上海话是一座可深度开采的文化宝藏。”

——笔画设计