技术进步偏向与要素配置对我国林业全要素生产率的影响

姜 钰,李 冉,姜 崧

(1.东北林业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨 150040;2.哈尔滨学院经济管理学院,黑龙江哈尔滨 150086)

0 引言

自党的十八届五中全会提出绿色发展理念起,我国经济发展开始逐渐转型,在追求经济总量增长的同时兼顾环境友好、资源节约。国家“十四五”规划进一步提倡生态优先、绿色发展,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。“绿水青山就是金山银山”。林业是我国基础产业的重要组成部分,是统筹人与自然和谐共生的生态基础,是促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。林业发展对实现经济高质量发展有着举足轻重的作用,对于贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念意义重大。为了充分发挥林业对社会、经济、生态的全面功能,实现林业经济高质量发展,应聚焦林业全要素生产率增长。

关于林业全要素生产率,董娅楠等[1]用数据包络分析(DEA)-Malmquist 指数法测算了我国林业全要素生产率;史常亮等[2]认为通过随机前沿分析法估算的林业效率值更贴近实际;刘清泉等[3]引入随机前沿生产函数,将林业全要素生产率增长率分解为技术进步变化、技术效率变化等方面进行测算并分解分析。有研究发现,我国林业全要素生产率存在空间相关性以及绝对β收敛和条件β收敛[4]。还有研究认为,我国林业全要素生产率在省域间存在空间溢出效应,且呈现多重叠加现象[5]。

为促进林业全要素生产率提升,推动林业高质量发展,学者们分析了林业全要素生产率的影响因素。与综合技术效率相比,技术进步变化对林业全要素生产率影响更大[6]。技术进步是我国林业全要素生产率增长的核心驱动力[7],但在实际生产过程中,技术进步往往非希克斯中性,在不同投入要素之间存在技术偏向性[8]。Hicks[9]将技术进步偏向定义为:在资本和劳动投入比值不变的条件下,若技术进步使得两者的边际产出比增大,则技术进步偏向于资本,反之,技术进步偏向于劳动;若两者边际产出比未发生变化,则技术进步呈现中性。随后,Acemoglu[10-11]将技术进步偏向的定义扩展到多种要素,认为如果在技术进步的作用下,任意某种要素与另一要素的边际产出比增大,则技术进步偏向于该要素。技术进步偏向使生产要素的边际产出产生差异,进而影响全要素生产率的增长。汪中华等[12]对我国的农业技术进步偏向进行测度,小麦生产整体为农机偏向型技术进步,不利于粮食全要素生产率提升;稻谷、玉米生产为生化偏向型技术进步,促进粮食全要素生产率的提升。王德辉等[13]认为偏向性技术进步对促进我国高技术产业全要素生产率具有重要意义,但部分行业存在技术进步与要素禀赋不适配的问题,不利于高技术产业发展。

全要素生产率的增长不仅来自技术进步的变化,也离不开要素配置结构的影响[14],Hsieh 等[15]认为要素配置不当会降低全要素生产率。任韬等[16]研究发现我国第一产业存在要素错配,资本效率较高却对劳动要素投入较大,第二、三产业也存在类似情况,因此不利于全要素生产率增长。吴亚玲等[17]的研究将农业生产中各要素按照错配程度从高到低重新进行有效分配,结果表明在一定程度上促进了农业生产率增长。蔡跃洲等[18]研究发现,要素配置的结构效应为我国宏观经济增长作出贡献,并使全要素生产率维持了较高增长率。雷钦礼等[19]通过测算1978—2012 年我国技术进步偏向性指数和要素配置偏向性指数发现,二者对全要素生产率的作用均由促进转为抑制,但二者的交互作用逐渐开始促进全要素生产率增长。

关于技术进步偏向、要素配置与全要素生产率之间的关系,学者们已经有了很多研究成果,但有关林业的研究还有待丰富。本研究在已有研究的基础上,构建林业生产的超越对数生产函数模型,测算我国31 个省份(未含港澳台地区)及四大区域林业生产过程中技术进步的偏向性、要素产出弹性及全要素生产率增长率,并将全要素生产率增长率进一步分解,分析四大区域的林业技术进步偏向、要素配置的时空异质性及其对全要素生产率增长的影响。为充分发挥林业技术进步的带动力提供量化支持,同时助力林业经济高质量发展。

1 理论分析

全要素生产率是相对单要素生产率而言的,需要综合考虑生产过程中全部要素之间的相互作用。全要素生产率能够全面地衡量总产出与全部生产要素的投入产出比,体现的是一个余值[20],是效率改善、技术进步、规模效应共同作用的结果。林业全要素生产率是反映林业经济发展水平和生产力水平,衡量经济增长质量的关键指标。技术进步不仅是经济增长的动力源泉,还是促进林业全要素生产率增长的重要动力。林业生产过程中,技术进步并非总是外生的、中性的,而是存在偏向的。技术进步偏向使生产要素的边际产出产生差异,进而影响全要素生产率的增长。可见,林业技术进步在资本、林地、劳动3 种要素之间存在偏向,在此基础上提出假设如下:

H1:技术进步偏向影响林业全要素生产率增长。

提升全要素生产率不仅可以通过技术进步来提高生产效率,还可以通过改善要素配置效率来实现。要素配置指的是在生产过程中,要素使用主体通过行政、市场机制对各种生产要素的分配。要素投入结构通常表现为各种要素的相对投入关系,要素效率结构应与要素投入结构保持一致,否则将对全要素生产率的增长造成损失。上述理论也适用于林业生产中,据此提出假设如下:

H2:要素配置状态影响林业全要素生产率增长。

2 研究方法、数据来源与模型检验

2.1 研究方法

2.1.1 模型设定

随机前沿生产函数模型常用来分析生产效率问题,并将总误差分解为随机误差项和技术无效率因素误差项,具有较高的合理性。在学术研究中,常用超越对数生产函数形式构建随机前沿生产函数[21]。超越对数生产函数具有可变替代弹性的假设,更具包容性,并且考虑了投入要素之间的交互作用,函数形式更加灵活。结合林业经济实际发展情况,建立包含资本、劳动、林地3 种生产要素的超越对数生产函数如下:

2.1.2 全要素生产率增长率测算

基于超越对数生产函数,参考张月玲等[23]的研究,将全要素生产率增长率作如下分解:

2.1.3 产出弹性与技术进步偏向判别

林业产出弹性反映一定时期内林业经济产出在生产要素投入影响下的变动幅度,是衡量林业生产要素利用效率的有效指标。资本、劳动、土地3 种要素t期产出弹性表达形式如下:

同理,资本与土地的技术进步偏向、劳动与土地的技术进步偏向的表达形式分别为:

2.2 数据来源与描述

研究采用的林业产业总产值、资本存量、劳动投入数据均来自《中国林业统计年鉴》《中国林业和草原统计年鉴》。其中,资本存量采用永续盘存法计算资本存量,即分别表示基期、t期和(t-1)期的资本存量;分别为基期和t期林业固定资产名义投资额;分别为资本折旧率和林业投资增长率。林业产业总产值、资本存量以2005 年为基期做数据处理。劳动力投入数量用2005—2021 年年末林业从业人员数代表。此外,根据第六次、第七次、第八次、第九次全国森林资源清查数据,用整理得到的2005—2021 年林地面积代表林地投入数量。

参考国家统计局的分类方法,将31 个省、自治区、直辖市划分为东部、中部、西部、东北地区四大区域1)进行研究。以2005 年为基期,各区域林业要素投入产出变化如表1 所示。

表1 我国31 个省份及区域林业要素投入产出的年度变化

2.3 模型检验

为验证本研究设定的模型是否合理,需进行如下检验:

表2 为模型设定检验的估计结果,可以看出中部地区模型拒绝服从半正态分布的原假设,则其服从截断正态分布;31 个省份及其他地区模型接受服从半正态分布的原假设;各区域拒绝技术效率非时变的原假设,适用技术效率时变模型;各区域拒绝使用C-D 生产函数的原假设,适合超越对数生产函数;各区域拒绝技术进步不存在的原假设,技术进步存在;各区域拒绝技术进步中性的原假设,技术进步存在偏向。因此,确定本研究的模型设定合理。

表2 模型检验估计结果

3 结果与分析

3.1 全样本总体特征

3.1.1 模型估计结果

使用Frontier 软件进行参数估计,采用极大似然估计(MLE)方法的估计结果见表3,可见值接近1,说明林业生产中技术无效率因素误差在总误差中占比为98.4%,适用于超越对数生产函数。由表3结果可知,资本要素投入在1%显著水平上影响林业经济,其要素积累效应为负;劳动要素投入对林业经济无显著影响,生产过程中有效劳动投入不足,难以促进林业经济生产总值有效增长;林地要素投入在5%显著水平上影响林业经济,对应的系数为正,林地面积投入是林业生产发展的基础,增加林地投入有效促进林业经济的增长。另外,从交叉项系数看,资本与劳动、劳动与林地交叉项系数为正,两两要素为互补效应;资本与林地交叉项系数均为负,两要素之间存在替代效应。此外,时间趋势项系数在1%显著水平下通过检验,说明林业经济的年平均技术水平为0.259;其二次项系数为负,表明技术扩散速度逐年下降,且幅度不大。从要素与时间趋势的交叉项系数来看,技术进步与劳动力要素为替代效应,与资本、林地要素为互补效应。

表3 全样本超越对数生产函数估计结果

3.1.2 林业全要素生产率增长率

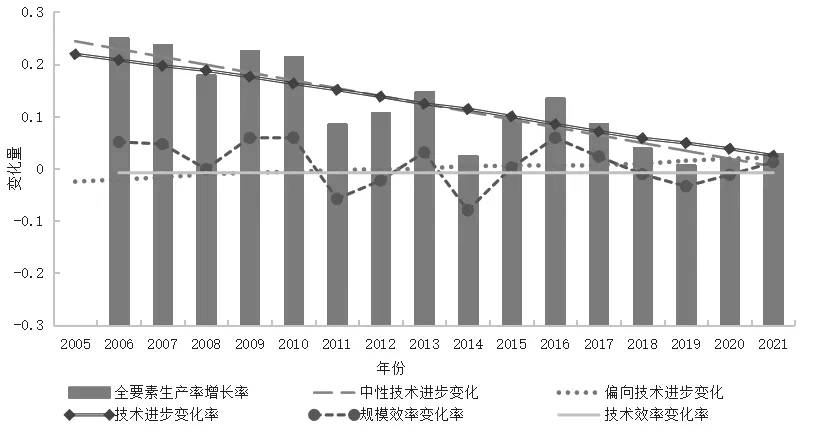

测算林业经济生产中全要素生产率增长率,并对其进行分解。以2005 年数据为基期,2006—2021年全样本的全要素生产率增长率变化如图1 所示。可以看出,林业全要素生产率增长率为正值,表明我国林业全要素生产率是增长的,但增长率波动变化,总体呈下降趋势,这与刘清泉等[3]的研究结果一致。技术进步是全要素生产率增长的重要推动力,中性技术进步变化为正值,但逐年递减;偏向技术进步变化逐年递增,其值由负转正;在两者的共同作用下,技术进步变化率为正值,对全要素生产率增长有促进作用,但为递减趋势。我国林业发展迅速,但科技水平仍处于“总体跟进、局部并行、少数领先”的发展阶段,林业科技创新能力有待提高。技术效率变化率对全要素生产率增长的影响比较平稳,其值为负。规模效率变化率变动与全要素生产率增长率趋势变化基本一致,波动变化,其中最大值出现在2010 年,表明当年要素配置得到合理规划;但在2008 年、2011—2012 年、2014 年、2018—2020 年出现负值,林业全要素投入的变动阻碍全要素生产率增长,存在规模无效扩张。规模效率变化率变动与要素投入、要素产出弹性变动密不可分。综上可知,林业全要素生产率增长率受技术进步偏向、要素配置密切影响。

图1 我国31 个省份林业全要素生产率增长率及其分解

3.1.3 林业技术进步偏向

为考察技术进步偏向对全要素生产率增长的影响,测算全样本的林业技术进步偏向,结果如图2 所示。可以看出,在资本与劳动技术偏向中,2006—2007 年的林业技术进步偏向于劳动,其余年份偏向于资本,资本边际产出增长率大于劳动边际产出增长率;在资本与林地技术偏向中,两种要素边际产出增长率此起彼伏,林业技术进步偏向于资本与林地的情况交错出现;在劳动与林地偏向中,除2006 年外,林业技术进步均偏向于林地要素,林地的边际产出增长率大于劳动的边际产出增长率。综合3 种要素来看,在2006—2021 年间,31 个省份林业技术进步多数年份偏向于林地,在2012—2014年、2017—2018 年、2021 年偏向于资本,2006 年偏向于劳动。从31 个省份林业全要素生产率增长率的分解可知,偏向性技术进步变化由负转正,说明在林业生产中,偏向性技术进步对全要素生产率增长起先阻碍后促进的作用。

图2 我国31 个省份林业技术进步偏向年度变化

3.1.4 林业生产要素产出弹性

测算全样本林业生产过程中各生产要素的产出弹性,并结合要素投入来探究要素配置对全要素生产率增长的作用,结果见图3。可以看出,资本、劳动、林地3 种要素产出弹性均大于0,表明各要素的生产利用均处于有效状态,增加各要素的投入量均可以促进产量的提高。其中,劳动产出弹性呈递减趋势,资本、林地产出弹性呈递增趋势。一方面林业产业劳动力流失严重,青壮年劳动力短缺;另一方面林业企业高级专业人才缺乏,各类专业人员多为初级专业技术人员。相比于资本、林地要素的投入,劳动力有效投入不足导致劳动力产出弹性下降,要素配置状态表现为规模效率变化率对全要素生产率增长产生的影响。在林业生产过程中,部分年份存在要素的投入结构与要素效率结构不相互适应的状态,因此要素投入结构需要调整,生产状态有待改善。

图3 我国31 个省份林业生产要素产出弹性

3.2 四大区域时空异质特征

3.2.1 模型估计结果

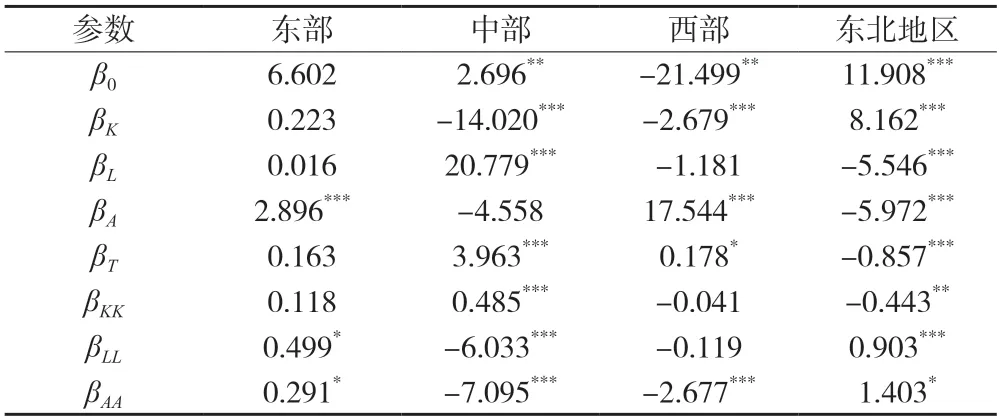

为了对四大区域林业技术进步偏向、要素配置对全要素生产率增长的影响进行时空异质性分析,对4 个区域分别建立超越对数生产函数进行估算,结果如表4 所示。可以看出,4 个区域方程中值都接近1,表明技术无效率因素误差在总误差中占比很高,适用超越对数生产函数。东北地区资本要素积累效应最高且为正,东北地区林业生产经验丰富、基础设施投入充足,资本要素投入有效促进地区林业经济增长;东部地区资本要素积累效应也为正,东部地区经济发达,资本要素资源丰富;中、西部地区资本要素积累效应为负。东、中部地区劳动要素积累效应均为正值;西部、东北地区劳动要素积累效应为负值,林业部门从业人员结构有待调整、高技术人才数量不足。林地要素积累效应在中部、东北地区为负,东北地区是我国重要的林业生产基地,应发挥要素禀赋优势,提高林地要素积累效应。东部地区3 种要素规模报酬均为递增;东北地区劳动、林地要素规模报酬递增,要素投入状况较为合理;中部地区劳动、林地要素规模报酬递减;西部地区3 种要素规模报酬均为递减,应改善要素投入状况。此外,要素协同状态在区域间有所差异。东部地区资本与林地两要素之间存在互补效应,中部地区资本与林地两要素之间存在替代效应,西部地区劳动与林地两要素之间存在替代效应,东北地区各生产要素两两之间均为替代效应。技术不独立于生产要素,与资本、劳动、林地要素紧密相连。东部地区技术进步与劳动要素有效互补,中部地区技术进步与林地要素起到互补效应,西部地区技术进步与资本要素有效互补,东北地区技术进步与资本、劳动要素存在互补效应,共同促进了林业经济发展。另外,从时间趋势的一次项来看,除东北地区外,其他区域平均技术水平皆为正值。东北地区技术上应推陈出新,优化生产模式。从时间趋势的二次项来看,中部地区技术扩散速度小幅度上升,其他地区的技术扩散速度为下降趋势。

表4 我国四大区域超越对数生产函数估计结果

3.2.2 时空异质性分析

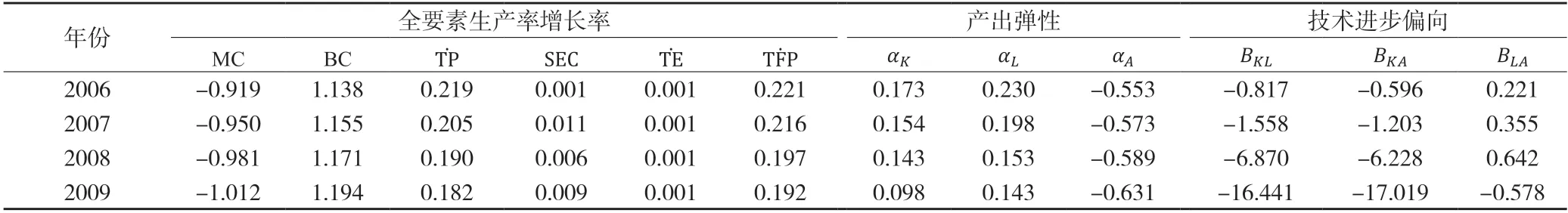

在超越对数方程回归结果的基础上,进一步计算各个区域的全要素生产率增长率、产出弹性及技术进步偏向,并结合林业经济生产中要素投入来分析不同空间下技术进步偏向、要素配置与全要素生产率增长率的动态变化关系。2013 年是我国林业全要素生产率变化的波动点之一,当年国家林业和草原局印发《推进生态文明建设规划纲要(2013—2020 年)》,更加重视林业经济,因此,将样本期间划分为2006—2013 年和2014—2021 年两个阶段分别进行估算,结果如表5~表8 所示。

表5 我国东部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

表5 我国东部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

从表5 可以看出,2006—2013 年东部地区中性技术进步变化、偏向技术进步变化、技术进步变化率、规模效率变化率为正,林地产出弹性为正,资本、劳动产出弹性为负,要素配置促进全要素生产率增长。东部地区林业技术进步在2006 年、2012—2013年偏向于林地,在2007 年、2009—2011 年偏向于资本,总体为资本、林地偏向。东部地区中,北京、天津、上海、江苏等省市的资本要素丰富、基础设施先进,技术进步偏向促进全要素生产率增长。东部地区技术发展水平较高,但存在技术创新壁垒,导致技术效率下降,全要素生产率年均增长率为0.150。在2014—2021 年,技术进步偏向仍促进全要素生产率增长。东部地区林业技术进步在2014 年、2016—2017 年偏向于劳动,在2015 年、2019—2020 年偏向于资本,总体为劳动、资本偏向。与2006—2013年相比,劳动产出弹性平均上升0.280,由负转正,东部地区林业从业人员相对较少,但受教育程度较高,充分发挥人才优势可促进林业经济发展;资本产出弹性平均下降0.074 且为负值,表明资本要素未得到充分利用;林地产出弹性平均下降0.221,说明要素配置状态存在改进空间;中性技术进步变化、偏向技术进步变化、技术进步变化率、规模效率变化率、技术效率变化分别平均下降0.096、0.040、0.136、0.006、0.005,全要素生产率年均增长率虽仍为正,但平均下降0.148。

从表6 可以看出,中部地区2006—2013 年的偏向技术进步变化为负值,表明技术进步偏向阻碍全要素生产率增长;技术效率变化为负值,中性技术进步变化、技术进步变化率为正值,促进全要素生产率增长。中部地区林业技术进步在2006—2007 年、2009—2011 年偏向于林地,在2008 年、2013 年偏向于劳动。资本、劳动产出弹性大多数年份为正值,林地产出弹性均为负值。但是,中部地区资本有效投入不足,要素投入与产出弹性变动不相适应,规模效率变化率阻碍全要素生产率增长,要素配置存在一定不合理性。中性技术进步为中部地区全要素生产率增长提供重要动力,全要素生产率年均增长率为0.180。2014—2021 年,中部地区林业技术进步除2016 年外均偏向于资本,技术进步偏向、要素配置阻碍全要素生产率增长。与上一阶段相比,虽然生产过程加大了资本的投入,但资本产出弹性平均下降0.651 并转为负值,表明资本要素生产利用率不足;而劳动产出弹性平均增加0.047,林地产出弹性平均下降1.362,林地要素的流通速度慢、流转周期长,生产效率需提升;中性技术变化、技术进步变化率分别平均提高0.176、0.165,但偏向技术进步变化、规模效率变化率、技术效率变化率分别平均下降0.011、0.080、0.104,导致全要素生产率增长率平均下降0.019。

表6 我国中部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

表6 我国中部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

从表7 可以看出,2006—2013 年西部地区的偏向技术进步变化为正值,促进全要素生产率增长;资本、劳动产出弹性为上升趋势,林地产出弹性为下降趋势,规模效率变化率为正值,促进全要素生产率增长。西部地区林业技术进步在2006—2007 年、2010—2012 年偏向林地,在2008—2009 年、2013年偏向于资本,总体为林地、资本偏向。西部地区林地要素禀赋具有比较优势,技术进步偏向促进全要素生产率增长。西部土地面积辽阔,但由于地形复杂和气候原因,造林难度大,存在投资和技术瓶颈,应完善基础设施,加大资本投入,增强技术支持,提高资本、林地要素利用率。中性技术进步变化、技术进步变化率、技术效率变化率均为正值,表明西部地区的技术进步为全要素增长的重要源泉,全要素生产率年均增长率为0.215。2014—2021 年,西部地区林业技术进步除2021 年外均偏向于资本;偏向技术进步变化平均上升0.020,技术进步偏向促进全要素生产率增长。与2006—2013 年相比,资本产出弹性上升0.134,劳动、林地产出弹性分别平均下降0.070、0.172,西部林业生产缺乏高技术人才,林地要素未充分利用,要素配置有待改善;中性技术进步变化、技术进步变化率、规模效率变化率、技术效率变化率分别平均下降0.080、0.060、0.092、0.003,全要素生产率增长率平均下降0.154。

表7 我国西部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

表7 我国西部地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

从表8 可以看出,2006—2013 年东北地区中性技术进步变化为负,偏向技术进步变化为正值,资本、劳动产出弹性为正,林地要素产出弹性为负,规模效率变化率为正值,促进全要素生产率增长。东北地区的林业生产历史发展久远,但传统的粗放式生产缺少技术支持,导致技术创新动力不足。东北地区林业技术进步在2006—2008 年偏向于劳动,在2009—2010 年、2013 年偏向于林地,总体为劳动、林地偏向,技术进步偏向基本与东北地区要素禀赋的比较优势相符,促进全要素生产率增长。技术进步变化率、技术效率变化率均为正值,全要素生产率年均增长率为0.168。2014—2021 年,东北地区林业技术进步在2014—2016 年、2021 年偏向于林地,在2017—2020 年偏向于资本,总体为林地、资本偏向。与2006—2013 年相比,资本产出弹性平均上升0.487,劳动、林地产出弹性分别平均下降0.078、0.120,资本要素利用率提高;偏向技术进步变化率、规模效率变化率分别平均上升0.026、0.043,促进全要素生产率增长;中性技术进步变化、技术进步变化率分别平均下降0.248、0.223,技术效率几乎无变动,全要素生产率增长率平均下降0.179。东北地区林业生产技术水平成为全要素生产率增长的制约性因素,存在生产模式固化等问题,应改善生产结构,提高生产技术水平。

表8 我国东北地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

表8 我国东北地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

表8 (续)

表8 我国东北地区林业技术进步偏向、要素产出弹性及分解

4 结论与建议

在林业高质量发展视域下,本研究分别构建我国31 个省份及四大区域的超越对数生产函数,综合考察中性技术进步变化、偏向技术进步变化、技术进步变化率、规模效率变化率、技术效率变化率对全要素生产率增长率的影响。主要结论如下:

第一,林业全要素生产率增长存在地区差异。从31 个省份来看,我国林业全要素生产率增长率为正值,林业全要素生产率增长,但增长率波动下降;中部、西部地区大多数年份的林业全要素增长率为正值,林业全要素生产率增长;东部、东北地区的林业全要素生产率增长率由正转负,全要素生产率发展受到一定的阻碍,增长率为下降趋势;各地区全要素生产率增长率均有所下降,但下降程度不同。

第二,技术进步偏向并不总是促进林业全要素生产率增长。31 个省份的偏向技术进步变化由负转正,林业技术进步偏向先阻碍后促进全要素生产率增长,技术进步多偏向于林地、资本。东部、西部、东北地区偏向技术进步变化为正值,林业技术进步偏向促进全要素生产率发展;中部地区的偏向技术进步变化为负值,林业技术进步偏向阻碍全要素生产率增长。四大区域林业技术进步在多数年份偏向于资本与林地。

第三,部分区域林业全要素投入与要素效率状态未完全相适应,要素配置有待改善。31 个省份的林业生产过程中规模效率变化率存在负值,要素投入结构需要调整,生产状态有待改善。东部地区规模效率变化率大多数年份为正值,促进全要素生产率增长,要素配置状态较好,但仍存在改进空间;中、西部地区规模效率变化率大多数年份为负值,不利于全要素生产率增长,要素配置状态有待改善;东北地区效率变化率正负交错,总体为上升趋势,因而能够促进全要素生产率增长。

第四,技术进步、技术效率变化存在区域差异。31个省份、东部、中部地区技术效率变化率皆为负值,技术进步不足以抵消技术效率的损失;中部地区中性技术进步带来的正向变化较大,对林业经济发展起着重要作用;西部地区生产技术发展较快,中性技术进步变化、技术进步变化率、技术效率变化率为正值,成为全要素生产率增长的重要源泉;东北地区中性技术进步变化、技术进步变化率有所下降,技术水平有待提升。

技术进步偏向、要素配置状态是林业全要素生产率增长的重要引擎,基于上述研究结果,提出以下建议:第一,促进区域间交流合作,共同促进林业全要素生产率增长。各地区应实现设施平台互联、人才技术互通,实现林业科技资源的跨区域融合,在客观认识地区发展差异基础上,优化要素区域流动,加强区域合作,协同发展。第二,调整生产技术进步方向,使林业技术进步偏向发挥对全要素生产率增长的正向作用。中部地区要根据要素禀赋的实际情况,结合技术水平,发挥要素比较优势,优化产业结构,促进林业经济增长。第三,改善要素配置,促进林业全要素投入与要素效率相适应。改善要素投入结构,提升要素利用效率,提高要素产出弹性,优化产业投入产出比例;完善要素市场化配置体制,合理配置生产资源,促进林业经济发展。第四,提高科技创新能力,提升技术效率。各地区应加大林业科技创新投入,引进新技术,提高科技成果转化利用率,促进林业全要素生产率稳步提升。

注释:

1)根据《中共中央 国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,将我国31个经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。东部包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北包括辽宁、吉林和黑龙江。