物源—地貌双控背景下海底扇沉积储层特征及勘探意义:以琼东南盆地梅山组为例*

李建平 贾万丽 李宏义 张 成 闫琢玉

(1.中海油研究总院有限责任公司 北京 100028;2.中国地质大学(武汉)海洋地质资源湖北省重点实验室 武汉 430074;3.中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司 广东湛江 524057)

南海北部琼东南盆地是天然气的重要探区,中新统浊积体是主要的储集体(张功成等,2013;王振峰等,2016;李绪深等,2017;张迎朝等,2017)。但由于浊流沉积机理复杂、控制因素多,有效浊积储集体预测难度大(Middleton and Hampton,1976;Wynn and Stow,2002;李建平等,2020,2021),除了中央峡谷型浊积体预测成功率比较高(75%)外,其它浊积体类型储层预测成功率较低。前人研究表明,海底扇是物源供给、相对海平面变化、沉积基底的古地貌及动态差异沉降、古坡折及坡度等多因素“高度默契”的集中表现(王华等,2015;黄银涛等,2018;王玉等,2019)。充足的物源供给与海平面相对变化控制着海底扇的形成发育,而沉积基底的古地貌、动态差异沉降及多级坡折控制着不同区域发育不同的输砂通道、可容纳空间与沉积充填模式(Posamentier and Kolla,2003;Covault,2011;林畅松等,2015;Deptuck and Sylvester,2018;徐长贵和龚承林,2023)。

琼东南盆地中新统梅山组海底扇为盆地深水油气勘探的重点目标,现阶段勘探证实梅山组不同浊积体储层物性差别大、非均质性强,导致勘探效果不理想(李磊等,2012;王亚辉等,2014;谢玉洪等,2016;尤丽等,2017;罗泉源等,2020)。王振峰等(2015)认为充足的物源供给、区域性相对海平面大幅下降、适宜古地貌条件以及频繁构造运动等因素的有机耦合造就了莺歌海—琼东南盆地中新统主要发育海底扇和轴向水道这两类大型储集体。谢玉洪等(2016)及谭建财等(2017)提出梅山组海底扇发育沉积、断裂和挠曲3 种坡折类型,其中乐东凹陷和陵水凹陷北坡发育受沉积坡折带控制的大型富砂海底扇,粒度粗,物性好。相对而言,陵水凹陷和松南凹陷北坡的断裂坡折带及宝岛凹陷北坡的挠曲坡折带发育的海底扇粒度细、物性差。甘军等(2022)指出琼东南盆地西部昆嵩隆起及北部海南隆起是盆地主要物源区,并指出物源西强东弱的供给特征。

整体而言,前期研究主要侧重于海底扇发育的宏观背景,而对海底扇的类型及不同类型之间的对比研究较少。为进一步明确有利浊积储集体控制因素及发育规律,进而满足现阶段油气勘探开发的需要,本文考虑海平面变化、海底地形地貌、同生断裂组合等因素对琼东南盆地梅山组海底扇进行分类并总结其储层发育特征及规律。同时,综合利用钻遇梅山组海底扇探井的岩心及镜下薄片等资料,分析了梅山组海底扇储层主控因素,为浊积体甚至更广范围的相似沉积体勘探提供借鉴。

1 地质概况及勘探现状

琼东南盆地为南海北部新生代陆缘拉张型盆地,其北邻海南岛,西接莺歌海盆地,东以神狐隆起与珠江口盆地分隔,南靠西沙隆起,总体呈NE-SW 走向,主要包括北部坳陷带、中部隆起带、中央坳陷带以及南部隆起带等4 个一级构造单元,盆地演化总体可划分为裂陷、热沉降和加速沉降等3 个构造演化阶段(图1)。古近纪裂陷期,盆地接受始新统陆相湖盆充填、崖城组海陆过渡相充填和陵水组滨浅海相充填;新近纪早-中中新世热沉降期,盆地为三亚组—梅山组的从滨浅海相到深海相连续沉积;晚中新世—第四纪加速沉降期,盆地水深快速增大,以浅—深海沉积为主要特征(图1)。结合盆地构造演化、海平面变化等因素,琼东南盆地新近系可划分为9 个三级层序,其中下中新统三亚组划分为3 个三级层序,中中新统梅山组、上中新统黄流组和上新统莺歌海组各划分为2 个三级层序(图1)。琼东南盆地中中新统梅山组在深水区和浅海陆架上发育多种典型重力流构造,沉积物为半深海环境下的海底扇沉积(王亚辉等,2014;图2,图3)。

图1 琼东南盆地构造单元划分及新近系地层综合柱状图Fig.1 Tectonic unit division and Neogene comprehensive stratigraphic column in Qiongdongnan Basin

图2 琼东南盆地梅山组海底扇发育模式Fig.2 Development models of submarine fans of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

图3 琼东南盆地梅山组沉积相及主要探井分布Fig.3 Sedimentary facies and distribution of main exploration wells of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

多年的勘探实践证明,琼东南盆地油气资源潜力巨大,近年来在陵水17-2 和永乐8-1 区都取得了较大突破,然而梅山组钻前和钻后储层预测差异较大,储层预测的瓶颈尚未突破。1993~2021年,琼东南盆地梅山组共有24 口探井钻遇19 个海底扇,扇体规模可观,其中面积大于100 km2的2 个,50~100 km2的8个,20~40 km2的5个,小于20 km2的1 个。这些已钻海底扇体现今水深分布范围为100~2 000 m。海底扇普遍见油气显示,特别是天然气显示,但商业性发现少,勘探成功率低。

2 资料与方法

本文以琼东南盆地梅山组为解剖对象,重点对盆地已钻遇井A-1、A-2、A-5、A-7、A-11、A-12、A-14、A-21 共计8 口钻井取心(或旋转井壁取心)开展样品采集和岩石薄片、轻重矿物、孔渗物性实验分析工作。岩石薄片鉴定选用茜素红和铁氰化钾混合染色剂染色,用以区分方解石和白云石,用Leica DM4500P 偏光显微镜,依据砂岩薄片鉴定方法(Q/HXJ1030-93)进行沉积结构观察和矿物成分统计。应用自动孔隙度仪和超级渗透率仪,依据岩心分析方法(GB/T 29172-2012)及氦气测定法开展孔隙度和渗透率的测定。应用Leica DM4500P 偏光显微镜,依据重矿物分离方法(Q/HXJ1033.1-93)和重矿物鉴定方法(Q/HXJ1033.2-93)进行砂岩重矿物分离与鉴定。所有实验均在中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司中海油实验中心完成。

本文注重多学科、多资料的综合应用,除了岩石薄片、轻重矿物、孔渗物性等分析方法,重点对宝岛19-2 区、宝岛19-5 区、陵水13-2N 区、陵水13-2 区、松涛36-1 区等区的21 口探井开展海底扇沉积特征分析,并依据李建平等(2021)对盆地海底扇类型进行划分。结合盆地梅山组沉积背景、地震剖面、岩心描述和测录井资料,开展综合分析,为盆地物源—地貌双控背景下海底扇沉积储层特征研究提供详实的地质依据,微观与宏观相结合,综合多学科、多方法交叉印证,共同揭示盆地的海底扇沉积储层特征。

3 海底扇沉积特征

3.1 海底扇类型

海底扇广泛发育于各种深水环境,受形成构造背景、物源条件、地形地貌等诸多因素影响,海底扇类型及其内部构成存在较大差异,不同的类型具有不同的储层特征(Normark, 1970;Walker,1978;Mutti and Normark,1987;Riding et al.,1998)。根据琼东南盆地梅山组沉积期海底扇发育的地貌背景,可将其划分为陆棚扇、斜坡扇和盆底扇3 大类型,其中陆棚扇以宝岛19-2 扇为代表,斜坡扇以宝岛19-5 扇和陵水13-2N 扇为代表。根据发育位置的坡折类型以及在中央凹陷区是否受后期黄流组中央峡谷侵蚀切割,可进一步将盆底扇划分为6 种类型:缓坡断阶盆底扇,以陵水13-2 扇和陵水13-2W 扇为代表;缓坡末级断阶盆底扇,以陵水15-1 扇、松涛36-1 扇和陵水15-2 扇为代表;陡坡根部盆底扇,以宝岛31-1 扇为代表;开阔洼地盆底扇,以崖城21-1 扇和陵水25-1S 扇为代表;开阔洼地盆底扇(峡谷切割),以陵水25-1E 扇、陵水25-1W 扇、陵水25-4 扇和陵水26-3E 扇为代表;局限盆底扇,以陵水13-1 扇和崖城24-1 扇为代表(表1)。

表1 琼东南盆地梅山组探井钻遇的盆底扇类型统计Table 1 Basin floor fan types drilled by exploration wells in Meishan Formation of Qiongdongnan Basin

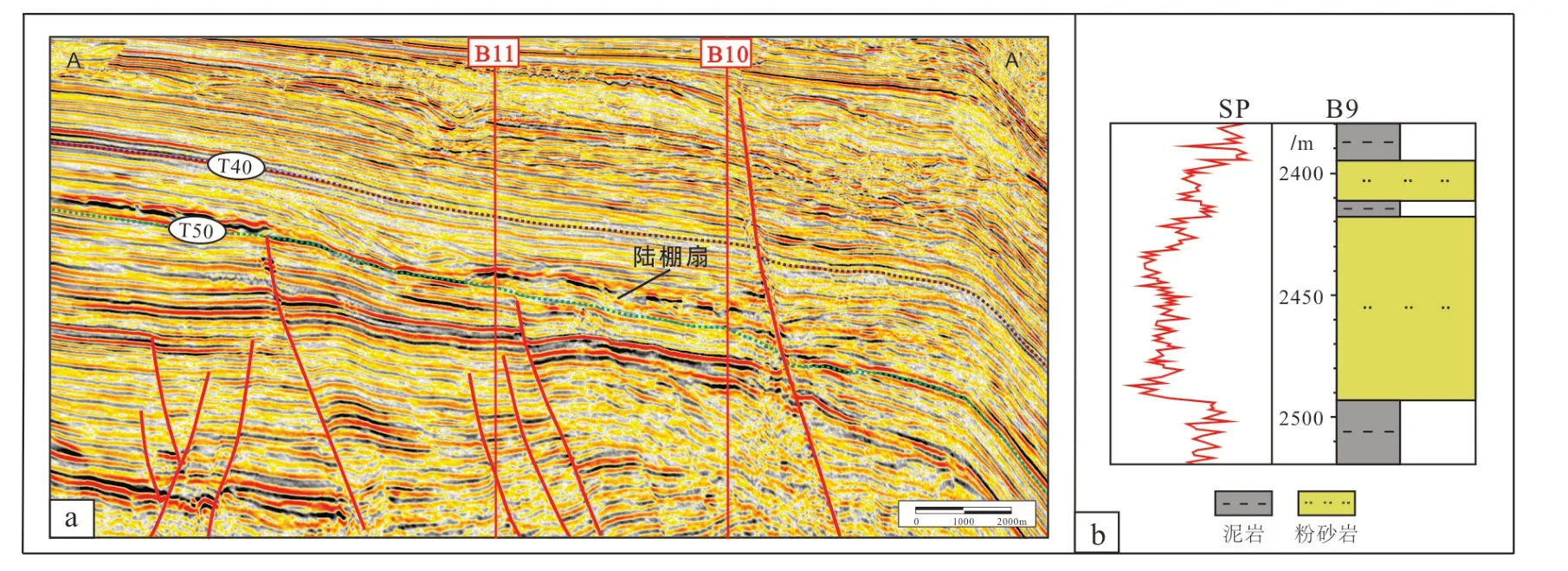

3.2 陆棚扇

陆棚扇主要沉积在陆架上或陆架边缘,具有浊流沉积特点,扇体呈马蹄形,主体厚,向外展开、减薄直至尖灭(图4a)。宝岛19-2 陆棚扇位于松涛凸起东倾末端,南临宝岛凹陷,主体位于陆架区。宝岛19-2 陆棚扇岩性为灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及泥质粉细砂岩,SP 曲线呈锯齿化箱型(图4b),表明扇体岩性不纯,砂岩中泥质含量高。

图4 琼东南盆地梅山组陆棚扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.4 Sedimentary characteristics of shelf fan of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

宝岛19-2 陆棚扇在地震上表现为丘型反射特征,下切现象不明显,内部反射呈强弱振幅相间,连续性弱(图4a)。现有B9、B10 两口探井钻遇该陆棚扇,其中B9、B10 主体钻遇中扇,砂体厚度大,最大砂体厚度近100 m,以粉砂岩为主,SP曲线表现为齿化箱型(图4b)。

3.3 斜坡扇

斜坡扇主要沉积于陆坡区,主要物质来源是在陆架上堆积的三角洲及滨面砂。琼东南盆地梅山组陆坡区目前钻遇陵水13-2N 及宝岛19-5 两个斜坡扇(图2),扇体沉积物粒度细,以泥岩为主,岩性为浅灰色泥质粉砂岩、粉砂岩。扇体具有频繁侧向迁移特征,一般由多个扇体组成,分布范围广,但相互间以稳定泥岩分隔,互不连通(图5a)。

图5 琼东南盆地梅山组斜坡扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.5 Sedimentary characteristics of slope fan of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

宝岛19-5 斜坡扇位于宝岛凹陷北坡,为梅山组底部发育的重力流沉积,在地震上振幅异常明显,外部形态为丘型,下切不明显。内部反射为强弱振幅相间、较连续。扇体呈单斜分布,北西高点以相变尖灭为主,砂体在北面及东面的尖灭点清楚(图5a),由多期扇体组成,面积在9.8~25.7 km2之间。

B14 井在埋深3 200~3 563 m 井段钻遇宝岛19-5 斜坡扇,岩性为浅灰色泥质粉砂岩;在埋深3 388 m处岩性为灰色粉砂岩;在埋深3 445~3 472 m井段为深灰色玄武安山岩,厚度为27 m,电性特征明显与围岩不一致(图5b)。而陵水13-2N 斜坡扇储层整体泥质含量较高且分布不均。

3.4 盆底扇

盆底扇是一种沉积于盆地底部或大陆斜坡下部的海底扇,为海平面下降期的产物。本次研究将琼东南盆地海底扇划分为缓坡断阶盆底扇、缓坡末级断阶盆底扇、陡坡根部盆底扇、开阔洼地盆底扇、开阔洼地盆底扇(峡谷切割)及局限盆底扇6 种类型。

(1)缓坡断阶盆底扇

陵水13-2 及陵水13-2W 扇群位于陵水凹陷北坡断裂断阶带上,断阶同沉积活动对物源碎屑物具有拦截效应,形成断阶型海底扇群。目前已有L3、L4、L5、L6 共4 口探井钻遇该扇群(图3)。

陵水13-2 及陵水13-2W 扇群是多期重力流下切和沉积的叠加结果,与围岩接触关系清楚。砂体整体呈北东—南西向条带状展布,水道下切形态明显(眼球状地震反射),向两侧岩性尖灭。扇群在地震上振幅异常明显,砂体表现出明显的强振幅反射特征,砂体顶底同相轴连续性好,主体部位可见透镜状强振幅含气地震反射特征(图6a)。钻井揭示,陵水13-2 及陵水13-2W 扇群岩性总体以粉砂岩为主(图6b)。

图6 琼东南盆地梅山组缓坡断阶盆底扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.6 Sedimentary characteristics of gentle slope fault-terrace basin floor fan of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

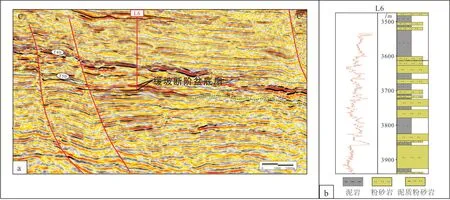

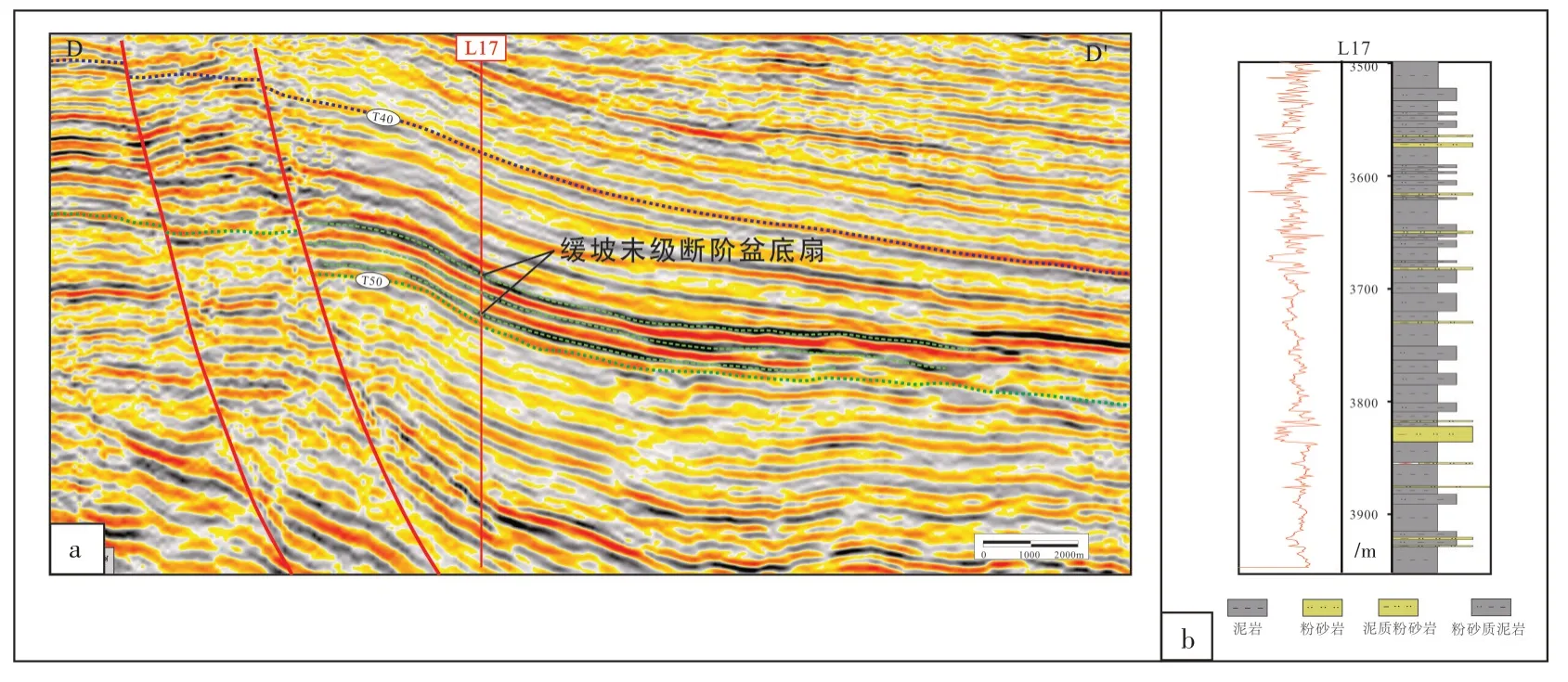

(2)缓坡末级断阶盆底扇

缓坡末级断阶盆底扇位于多条具同沉积活动性的同向铲式断层形成的多级断阶的末级断阶或深海平原,通常面积较大。由于多级断阶的拦截效应,粗碎屑被拦截,以细粒沉积为主,储层极不发育。如来自海南岛水系的浊流被断层拦截后,大量细微颗粒及泥质顺坡而下进入末级断阶或深海平原,形成陵水15-1、陵水15-2 末级断阶盆底扇(图7a)。因此,该扇体颗粒很细、单层厚度薄。L17 井梅山组重力流扇体岩性为块状泥岩夹薄层粉砂岩,扇体中发育一层致密砂岩,为粉砂岩—极细粒砂岩(图7b;3 820 m 处)。测井上表现为高值低幅齿化漏斗型伽马曲线,属于扇缘沉积(图7b)。

图7 琼东南盆地梅山组缓坡末级断阶盆底扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.7 Sedimentary characteristics of gentle slope last-stage fault-terrace basin floor fan of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

该类盆底扇在地震上振幅异常明显,沿扇体倾向,多套连续性较强的近平行连续反射纵向叠置,并且逐层下超,外部形态为“帚状”,没有明显下切特征;沿扇体走向为平行连续、较连续反射,基本等厚,远距离延伸,透镜状或丘状特征不明显,代表水动力条件很弱的流体环境,扇体与围岩边界呈逐渐过渡特征(图7a)。

(3)陡坡根部盆底扇

陡坡根部盆底扇位于控凹同生断裂根部,多个浊积体纵横向叠置,陆坡根部一侧以纵向叠置为主,远离根部为侧向叠置。这类重力流扇体属于快速堆积,沉积分异差,粗颗粒占比高,分选磨圆欠佳,泥质含量高,储层物性较差。

宝岛31-1、松涛35-2 梅山组陡坡根部盆底扇位于松南—宝岛凹陷的凹中—近凹构造带。该类盆底扇表现出明显的振幅异常、透镜状外形及下切特征,扇体内部断层不发育(图8a)。钻遇宝岛31-1 盆底扇的B13 井在2 820~3 137 m 井段的岩性以泥质粉砂岩及粉砂岩为主(图8b),泥质含量为11.2%~25.0%。钻遇松涛35-2 盆底扇的S1 井岩性以泥质粉砂岩为主,物性特征与B13 井相近。

图8 琼东南盆地梅山组陡坡根部盆底扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.8 Sedimentary characteristics of basin floor fan of steep slope root of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

(4)开阔洼地盆底扇

开阔洼地盆底扇在沉积过程中没有经过断阶的拦截,大部分粗碎屑得以保留,朵状形态完整且在深海平原成群分布。同时,从汇水区到沉积区落差不大,坡度较缓,碎屑物质经过比较好的分异,形成清晰的内扇、中扇、外扇及扇缘。该类盆底扇表现出振幅异常明显、丘状外形及下切不明显等特征(图9a)。

图9 琼东南盆地梅山组开阔洼地盆底扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.9 Sedimentary characteristics of basin floor fan in the open depression of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

以陵水25-1S 开阔洼地盆底扇的L15 井为例,该井钻遇梅山组厚层灰色细砂岩和灰色油斑细砂岩共51.0 m(未穿,图9b),泥质含量为5.6%~17.0%,平均9.0%,显著低于其它类型的盆底扇。

(5)开阔洼地盆底扇(峡谷切割)

琼东南盆地部分梅山组开阔洼地盆底扇被后期黄流组峡谷水道切割并充填,形成峡谷切割盆底扇(图10a)。这类盆底扇砂层内泥质含量低,中扇、外扇甚至部分内扇储层物性较好。以L12 井为例,其岩性以细砂—粉砂岩为主(图10b)。

(6)局限盆底扇

海南隆起区与中央坳陷带(深海平原)之间为北部坳陷带和中部隆起带。中部隆起带由高凸起、低凸起和鞍部组成,局部地区发育早期形成的以冲沟为主的低洼处,浊流事件在这些低洼处堆积形成局限盆底扇(图11a)。由于沉积环境局限,从汇水区到沉积区落差小,水动力弱,重力分异差,该类盆底扇内部泥质含量往往较高(图11b)。

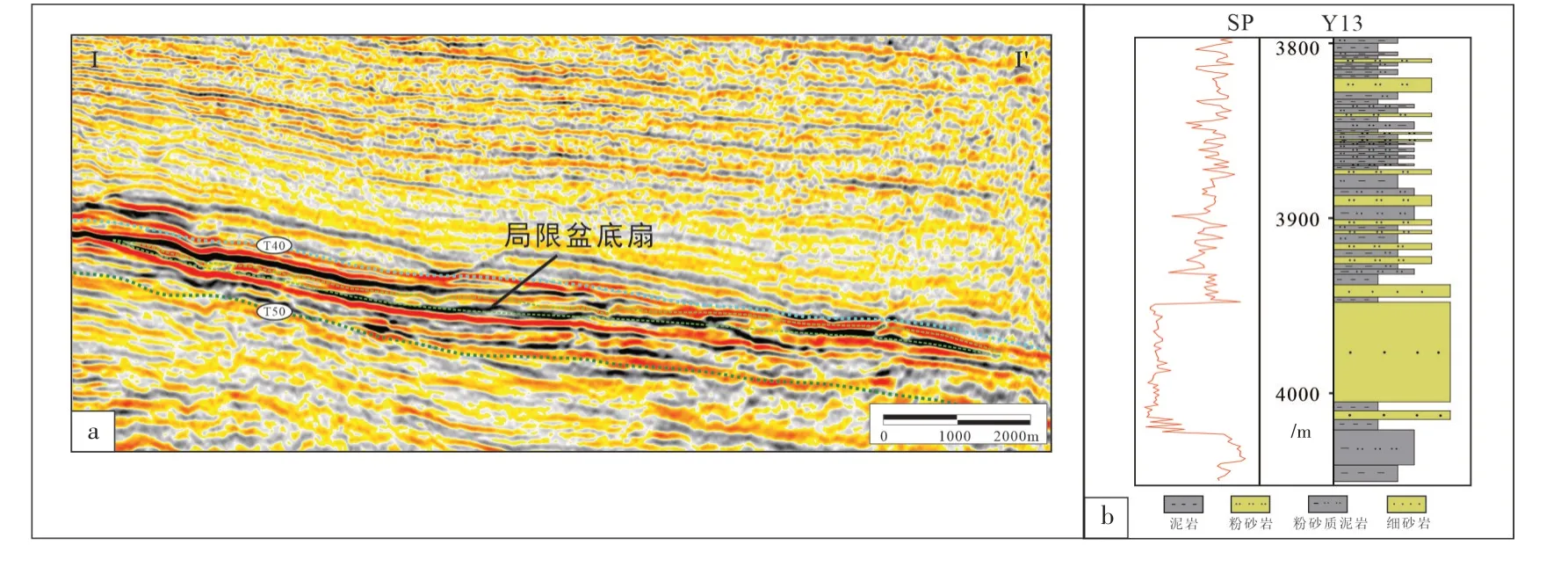

图11 琼东南盆地梅山组局限盆底扇沉积特征(剖面位置见图3)a.地震剖面特征;b.测录井特征Fig.11 Sedimentary characteristics of confined basin floor fan of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin(see Fig.3 for profile location)

陵水13-1 局限盆底扇处于琼东南盆地中央坳陷带陵水凹陷北缘,松涛凸起与崖城凸起之间的鞍部(图2)。该盆底扇在地震上表现为顶平底凹的大型地震异常体,面积约560 km2,平均厚度达80 m。沿低洼长轴方向,扇体振幅异常明显,顶底反射清楚。垂直于低洼方向,扇体表现为平行上超充填反射,下凹特征显著。陵水13-1 盆底扇内部反射特征为强弱振幅相间、弱连续—较连续,振幅和频率与上下地层存在显著差别(图11a)。Y13 井壁心表明陵水13-1 盆底扇岩性以泥质粉砂岩为主,夹有粉砂质泥岩和粉砂岩(图11b),泥质含量普遍大于15%,最高达44%。

4 储层主控因素分析

琼东南盆地梅山组海底扇的储层物性除受埋深影响外,还受到物源、海平面变化、扇体类型、内部构成以及底流改造的影响。

4.1 梅山组海底扇储层特征

梅山组海底扇储层岩石以长石岩屑砂岩、长石岩屑石英砂岩、岩屑石英砂岩和岩屑砂岩为主。砂岩中偶见砾石颗粒,砾石最大可达5 cm 以上,且成分复杂,可见花岗岩、灰岩、火山岩及碎屑岩。不同来源沉积物其碎屑成分具有一定差别,北部斜坡带内陵水河物源补给的局限盆底扇物性主要为长石岩屑石英砂岩和岩屑砂岩;缓坡断阶盆底扇主要为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩;万泉河补给海底扇的岩性以石英砂岩为主。北部斜坡带自西向东,成熟度明显呈现升高的趋势。中央凹陷带西部的开阔洼地盆底扇岩性为长石岩屑砂岩、岩屑砂岩和岩屑石英砂岩,东部的开阔洼地盆底扇(峡谷切割)岩性则主要是岩屑石英砂岩和次石英质长石岩屑砂岩。砂岩沉积结构特征显示,靠近盆地西北段的A-7 及A-12 井区距离物源区较近,沉积物粒度粗(砾石),分选较差,磨圆度变化大。靠近盆地东北段的A-1 与A-5 井区距离物源区相对较远,沉积物磨圆度变好,由棱角向圆状过渡(图12,图13)。砂岩沉积结构特征表明,北部斜坡带和中央凹陷带内自西向东结构成熟度呈现逐渐升高趋势,在崖城—乐东凹陷、陵水凹陷区段内,结构成熟度自南向北整体上呈现升高趋势。

图12 琼东南盆地梅山组海底扇平面分布图Fig.12 Distribution of submarine fans of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

图13 琼东南盆地梅山组浊积体储层岩石薄片照片Fig.13 Thin section photos of turbidite reservoir rocks of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

琼东南盆地梅山组已钻遇海底扇的储层物性资料表明,随埋深增加,孔隙度和渗透率整体降低,局部发育异常高孔、高渗段。孔隙度主要分布范围为10%~20%,平均值为12.4%。渗透率主要分布范围为0.05×10-3~100×10-3μm2,平均值12.6×10-3μm2,说明已钻遇海底扇以低孔—中渗储层为主(图14)。从琼东南盆地梅山组浊积体岩心、旋转井壁取心孔渗交会图来看,孔隙度和渗透率之间的相关性差,孔渗测试数据离散,说明影响孔渗的因素多而复杂(图15)。

图14 琼东南盆地梅山组深水沉积体储层物性与埋深关系图Fig.14 Relationship between reservoir physical properties and burial depth of deep-water sedimentary bodies in Meishan Formation of Qiongdongnan Basin

图15 琼东南盆地梅山组深水沉积体岩心、旋转井壁取心孔渗交会图Fig.15 Porosity-permeability crossplot of core and rotary sidewall coring of deep-water sedimentary bodies in Meishan Formation of Qiongdongnan Basin

琼东南盆地梅山组海底扇以产出天然气为主。本次研究从生产实际出发(海上石油天然气储量估算规范DZ/T 0217-2020),结合莺琼盆地天然气储层分类标准、中国近海海域天然气单井日产量下限及产能分类,提出了梅山组深水沉积体天然气储层分类方案。将天然气储层分为高产、具有商业产能、见少量地层流体、见泥浆滤液共4 类,分别对应于优质、好、有效、致密储层(表2)。

表2 琼东南盆地梅山组天然气储层分类标准Table 2 Classification standard of natural gas reservoir in Meishan Formation of Qiongdongnan Basin

4.2 沉积物来源

不同来源沉积物其碎屑成分、矿物组合等可能存在较大差异,进而导致其储层物性存在一定差异(Reading and Richards,1994;李胜利等,2018)。琼东南盆地梅山组沉积期发育北部海南岛物源、西部越南物源以及东部神狐物源,利用岩屑成分、重矿物资料以及沉积相平面图可识别出物源差异。

岩屑成分特征显示,A-2 井和A-11 井岩屑成分包括岩浆岩、变质岩及沉积岩。A-2 井区岩屑含量分布变化大,A-11 井区岩屑含量相对稳定,主要为喷出岩岩屑,反映出前者物源环境的不稳定性。A-2 井、A-11 井和A-14 井的花岗岩、变质岩及沉积岩岩屑分布与A-7井有一定相似性,说明4个井区可能受同一物源影响(图16)。

图16 琼东南盆地梅山组岩石碎屑成分分布图Fig.16 Distribution of rock fragment composition of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

重矿物资料显示琼东南盆地梅山组沉积期不同构造带的源汇供给存在差异。在A-7 井及以西区域,重矿物组合以锆石、电气石和白钛矿为主,重矿物成分成熟度指数即ZTR 指数值高,表明A-7井区远离物源,不仅受海南岛物源控制,还受红河物源注入的影响。在A-12 井区、A-1 井及西南区域、松东凹陷东南区域,重矿物组合以锆石、电气石和白钛矿为主,白钛矿含量占据绝对优势。靠近海南隆起区域ZTR 数值较A-1 井区高,表明A-1 井区相对靠近物源,与海南岛河流砂岩的重矿物特征一致。A-5 井区的重矿物组合以锆石、电气石及白钛矿为主,ZTR 数值在饼状图中占比非常大,应属于海南岛物源独立分支,且远离海南岛母岩物源方向(图17)。基于岩石薄片、岩矿组分和轻重矿物组合特征,结合宏观构造演化和河道发育分析结果可知,A-7 井区由海南岛、越南中部和红河多物源供给,沿红河断裂带、1 号、13 号断裂和多期河道,NW 至SE 向搬运和沉积。A-12和A-1 井区由海南岛物源供给,经5 号、3 号、2 号断裂和多期河道,NNW至SSE向搬运和沉积。A-5井区为海南岛不同分支物源,经5 号、6 号、2 号断裂和多期河道,NE 至SW 向搬运和沉积(图17)。总体来看,琼东南盆地梅山组沉积物受海南岛物源的绝对控制,呈现出海南岛、红河和越南中部多物源供给格局,沿继承性活动断裂和多期发育的河道汇聚并沉积在深洼中央。

图17 琼东南盆地中央凹陷西北段梅山组储层重矿物平面分布Fig.17 Plane distribution of heavy minerals in Meishan Formation reservoir in the northwest of central depression of Qiongdongnan Basin

物源条件决定了储层的原始碎屑成分及其分选情况,进而从根本上影响储层物性特征。总体上,与西部越南物源供给的海底扇储层相比,海南岛物源供给的海底扇储层具有更低的砂岩中值粒径,更高的碎屑成分成熟度和结构成熟度。

4.3 海平面变化

海平面变化对储层发育特征的影响主要在于:海平面变化不同阶段发育的海底扇在储层物性方面存在较大差异。在A-7 井连续超过180 m 的取心段上,以正常深海泥岩为界,可识别出3 期海底扇,钻遇的梅山组海底扇为高位体系域沉积,黄流组海底扇为低位体系域沉积(图18)。

图18 A-7 井系统取心段黄流组及梅山组海底扇物性差异变化Fig.18 Physical property difference change of submarine fans in Huangliu and Meishan Formations in coring section of A-7 well

深水沉积体碎屑颗粒组成复杂,岩性从中细砂岩到砾岩,砾石最大可达5 cm 以上。砾石成分以花岗岩、灰岩、火山岩及碎屑岩为主,分选及磨圆均很差,间夹异重流沉积、见有片状泥砾及假团块。这些沉积特征增强了储层内部的非均质性,是储层变差的主要因素。从图17 可以看出,在海底扇储层物性方面,低位体系域明显优于高位体系域。

低位域晚期,陆坡浊积沟道存在溢岸沉积,由于沉积物颗粒细,泥质含量高,故斜坡扇的好—优质储层仅占7%;高位域时期,陆架三角洲前端可能发育陆棚扇,由于可能夹有洪水期的异重流沉积,故好—优质储层仅占13%。

4.4 海底扇类型及内部构成

不同类型海底扇的储层物性有较大差别(Shanmugam,2012;李建平等,2020,2021)。盆底扇中好—优质储层虽占比较高,为68%,但不同类型之间差别很大。缓坡断阶盆底扇的好—优质储层在76%以上。陡坡根部盆底扇的储层品质总体不好。开阔洼地盆底扇中优质储层占比高达85%,但上倾不尖灭是关键风险。开阔洼地盆底扇(峡谷切割)与之类似,但侧封是最大风险(表3)。

表3 琼东南盆地梅山组已钻盆底扇储层厚度统计Table 3 Reservoir thickness of drilled basin floor fans in Meishan Formation of Qiongdongnan Basin

此外,每期海底扇不同相带之间的储层物性亦存在较大差别(Purvis et al.,2002;Mayallet al.,2006)。A-7 井(图18)梅山组海底扇中扇为均匀的中细砂岩,储层物性好,油迹清晰可见,以优质储层为主;内扇以中粗砂岩为主,夹顺层分布的片状泥砾,储层物性较差,非均质性强;外扇为砂泥互层,砂岩颗粒变细、泥质含量增加,储层物性差。

4.5 底流改造

琼东南盆地陵水凹陷北部陆坡梅山组可见底流对重力流沉积物改造的标志(图19;Shanmugam,2012)。当流速超过一定值时,底流可侵蚀和携带一定粒级的碎屑物质,尤其是细粒泥质沉积物,从而减少重力流沉积体中的泥质含量,使片状泥质碎屑顺层分布,清除孔隙内杂质,保持大孔喉半径并使喉道壁更加光滑。相比之下,底流对敞流环境中的中扇、外扇改造作用强,对限制环境下(浊积沟道)的内扇改造作用弱(Brackenridge et al.,2013;Alonso et al.,2016)。

图19 底流改造部分识别标志(A-1 井)a.3 795.66 m,压扁层理,泥岩分叉和颗粒定向排列;b.3 795.7 m,生物潜穴、生物食遗被底流改造Fig.19 Several identification marks of underflow modification(well A-1)

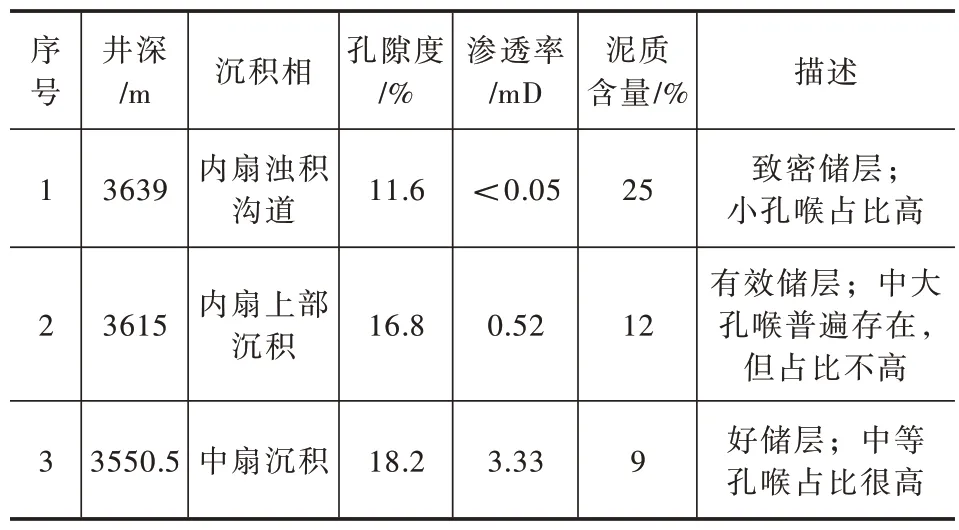

表4 显示了A-8 井不同深度段海底扇沉积物壁心样品的储层物性特征。3 个壁心样品的岩性均为粉砂岩,但因其所处相带不同,受底流改造程度不同,故样品的储层物性之间存在较大差异。壁心1 埋深3 639 m,属内扇浊积沟道沉积,泥质含量高达25%,且含灰质,孔隙度为11.6%,渗透率小于0.05 mD,以细小孔喉为主,属于致密层;壁心2 埋深为3 615 m,属内扇上部沉积,泥质含量为12%,孔隙度为16.8%,渗透率为0.52 mD,中大孔喉普遍存在,但占比不高,属于有效储层;壁心3 埋深为3 550.5 m,为中扇沉积,泥质含量为9%,孔隙度为18.2%,渗透率为3.33 mD,中等孔喉占比很高,属于好储层。

表4 A-8 井梅山组海底扇储层实测物性特征Table 4 Measured physical property characteristics of submarine fan reservoir in Meishan Formation of well A-8

综上所述,海底扇储层中盆底扇最为有利,缓坡断阶盆底扇、开阔洼地盆底扇和开阔洼地盆底扇(峡谷切割)有利于储层发育。海底扇相带中,中扇和外扇发育好储层,内扇物性相对较差。敞流环境下,底流改造强;限制性环境下,底流改造弱。强底流活动会显著降低泥质含量,制约碳酸盐的沉淀及其自生矿物的产生,有利于大孔隙的保存(Shanmugam,2012;李建平等,2020,2021)。

5 勘探意义

琼东南盆地梅山组沉积时期发育了陆棚扇、斜坡扇及盆底扇3 大类海底扇,其中盆底扇可划分为多种亚类(表1,图20)。海底扇储层物性受控于多种因素,不同源区岩性、河流水系、海平面升降、海底扇类型及其内部构成、底流改造强弱等均可导致浊积体储层物性相关参数的变化,如碎屑颗粒成分及大小、泥质含量、碳酸盐含量、单砂层厚度等。

图20 琼东南盆地梅山组海底扇发育模式Fig.20 Sedimentary model of submarine fans of Meishan Formation in Qiongdongnan Basin

通过对琼东南盆地梅山组已钻24口探井、19个海底扇体的分类及对比分析可知,海底扇类型是影响储层物性的关键因素之一。此外,中新世盆地西段海南隆起乐东—陵水区及西部昆嵩隆起物源供应充足,以进积型坡折为主,扇体碎屑颗粒粗,各类扇体储层发育。而中段宝岛区及东段长昌区距物源较远且供应不足,以加积型坡折或退积—加积型坡折为主,扇体碎屑颗粒细,泥质含量高,不利于好储层发育(王振峰等,2015;谢玉洪等,2016;谭建财等,2017;Li et al.,2021;甘军等,2022)。分布在东部退积坡折区的梅山组陆棚扇与斜坡扇以粉砂岩为主,储层物性较差;而西部前积坡折区的陆棚扇及斜坡扇粗碎屑增多,储层物性较好,可成为有利勘探目标。盆地西区乐东凹陷内的崖城35-1 盆底扇碎屑颗粒成分杂、大小悬殊,最大可达卵石级。往东的崖城24-1 盆底扇碎屑颗粒变细,以中粗砂为主。再往东陵水凹陷内的陵水25-1S 盆底扇为细砂岩,最东边的陵水13-2、陵水13-2W 和松南—宝岛凹陷内的盆底扇以粉砂岩为主。可见,物源体系也是梅山组海底扇储层物性的重要控制因素。综合而言,缓坡断阶盆底扇、开阔洼地盆底扇以及开阔洼地盆底扇(峡谷切割)发育好—优质储层,可作为天然气勘探的重点目标;陡坡根部盆底扇由于沉积分异较差、泥质含量高,故储层风险大;缓坡末级断阶盆底扇及局限盆底扇储层风险最大,勘探中需要尽量避开。

6 结论及建议

(1)琼东南盆地海底扇可分为陆棚扇、斜坡扇和盆底扇3 大类。其中,盆底扇可进一步细分为缓坡断阶盆底扇、缓坡末级断阶盆底扇、陡坡根部盆底扇、开阔洼地盆底扇、开阔洼地盆底扇(峡谷切割)及局限盆底扇6 个亚类。

(2)陆棚扇发育于陆棚或陆棚边缘区,斜坡扇发育于陆坡区,盆底扇发育于坡折带根部或深海平原沉积区,其储层物性总体好于前二者。

(3)琼东南盆地梅山组海底扇储层物性除受埋深影响外,还受到物源、海平面变化、扇体类型及内部构成以及底流改造的影响。海底扇类型及其内部构成、底流改造等是影响储层品质的主要因素。低位域时期的缓坡断阶盆底扇、开阔洼地盆底扇和开阔洼地盆底扇(峡谷切割)是好—优质储层相对发育的海底扇类型;从相带来看,中扇和外扇发育好储层,内扇储层非均质性强;此外,在底流强烈活动区,泥质含量降低,孔隙内壁得以改善,储层物性显著变好。

(4)缓坡断阶盆底扇、开阔洼地盆底扇、开阔洼地盆底扇(峡谷切割)发育好—优质储层,是重要勘探目标。陡坡根部盆底扇由于从汇水区到沉积区坡度太陡,沉积分异差,泥质含量高,储层物性较差,勘探风险较大。缓坡末级断阶盆底扇颗粒细、泥质含量异常高,缺乏储层;局限盆底扇碎屑颗粒大小混杂,储层不发育,不能作为勘探目标。