安徽南部地区奥陶纪海相红层的分布及时代*

徐锦龙

(1.安徽省地质调查院 合肥 230001;2.古生物与地质环境演化湖北省重点实验室 武汉 430205)

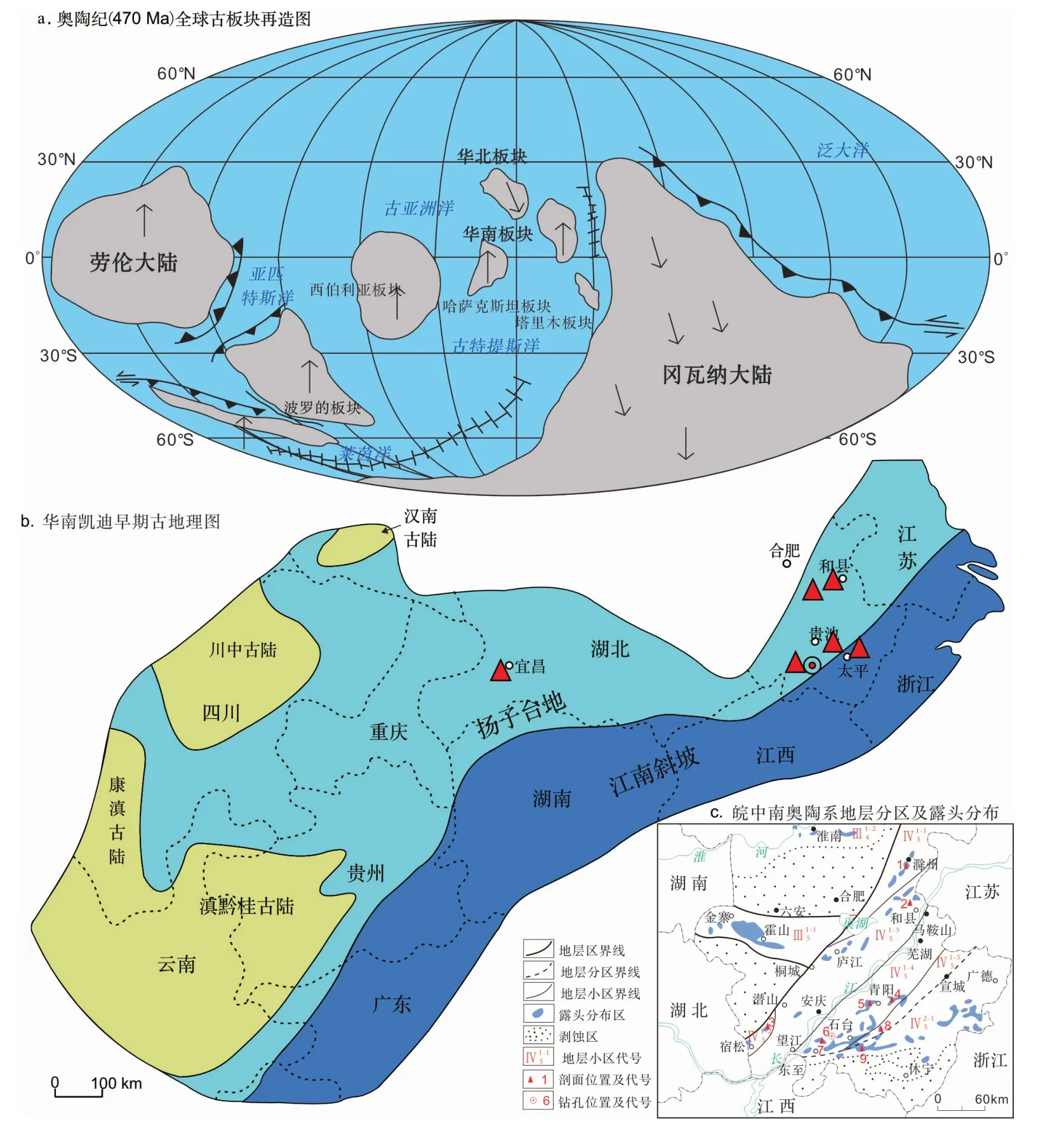

海相红层在我国各地层记录中较为常见,尤以华南奥陶系最为发育(Zhang et al.,2014;武振杰等,2015;林宝玉等,2018),常作为奥陶系地层划分的重要标志层,在地层对比、古气候与古环境重建、古地理恢复、碳循环过程及生物演化等方面具有重要的研究价值(胡修棉,2013;林宝玉等,2018),其与奥陶纪特殊活跃动荡的时代较为密切(张元动等,2019)。华南板块在奥陶纪位于古赤道附近(李洪海和姜洪福,2013)(图1a),发育扬子地台独特的陆缘海碳酸盐岩和江南斜坡带的碎屑岩与碳酸盐岩交互的地层序列(图1b),普遍发育海相红层,呈现不同的旋回级别,小到米兰科维奇旋回级别,大到阶世级别;整体以紫红、浅红色为特征,能较好地指示地质历史时期大洋底层水氧化还原条件,恢复该时期的古气候、古海洋条件(董轶婷等,2018)。

图1 研究区古地理背景和露头分布a.奥陶纪(470 Ma)华南板块的位置(李洪海和姜洪福,2013);b.中-晚奥陶世扬子地区古地理格局(Zhan et al.,2007);c.安徽南部地区奥陶系露头分布、地层分区划分及剖面位置(安徽省地质矿产局区域地质调查队,1989)Ⅲ4.华北地层区,Ⅲ41.淮河地层分区,Ⅲ41-2.淮南地层小区;Ⅲ5.秦岭地层区,Ⅲ51.北淮阳地层分区,Ⅲ51-1.霍山—金寨地层小区;Ⅳ5.扬子地层区,Ⅳ51.下扬子地层分区,Ⅳ51-1.天长—滁州小区,Ⅳ51-2.太湖—宿松小区,Ⅳ51-3.和县—安庆小区,Ⅳ51-4.芜湖—石台小区,Ⅳ51-5.北贡—六都小区,Ⅳ52.江南地层分区,Ⅳ52-1.广德—休宁小区1.滁州三元支剖面;2.和县狮碾潘;3.太湖驼龙山;4.青阳陈家边;5.贵池陆家;6.皖东地1 井;7.东至李家;8.石台里山圲;9.黄山石壁下Fig.1 Paleogeographic background and outcrop distribution in the study area

安徽南部地区中-上奥陶统紫台组、牯牛潭组、大田坝组、宝塔组和汤头组及相当层位,普遍以灰紫、紫红、浅灰色瘤状泥质灰岩、网纹状灰岩为特征,含头足类、三叶虫、腕足动物、牙行刺和棘皮动物化石。紫红色、灰绿色和灰色的颜色变化是海洋氧通量发生变化的特征标志等,不仅可以解决奥陶纪海相红层的分布和时代(武振杰等,2015;林宝玉等,2018),而且是奥陶纪古海洋变化的一个窗口,蕴含有该时期古环境、古气候、生物与环境协同变迁的重要信息(Miller,2001; Trotter et al., 2008; Munnecke et al.,2010),具有重要的理论研究意义。

本研究在充分收集安徽南部地区奥陶系地质资料的基础上,以皖东地1 井和贵池冯村剖面奥陶系为研究对象,开展细致的野外观察和海相红层识别,梳理安徽南部地区海相红层的分布、岩石类型、沉积环境和时代,并与湖北宜昌和中国主要块体开展对比,以期为奥陶纪海相红层的精确对比工作提供基础地质资料和数据。

1 区域地质背景

研究区位于扬子板块东北缘,呈南西窄北东宽的喇叭状(图1b),北以郯庐断裂与华北板块相邻,南以江绍断裂与华夏陆块相接(图1c);中间被江南断裂分开,北侧为扬子台地区,南侧为江南斜坡区,对下扬子区的江南斜坡带和皖南坳陷盆地有一定的控制作用,导致寒武—奥陶系的地层单元、古生物、岩性特征、地层厚度等方面存在较大的差异。

区内中-上奥陶统分布广泛(图1c),沉积类型多样,古生物化石丰富,层序完整、岩相复杂,是研究扬子区奥陶系的重要场所。根据奥陶系岩性、岩相和古生物群落变化,自北西向南东大体分为3 个地层分区6 个地层小区(图1c):1)北西部以典型台地相碳酸盐岩为主,属下扬子地层分区,其中,北西侧岩相变化较大,细分为天长—滁州小区(Ⅳ51-1)、太湖—宿松小区(Ⅳ51-2)和和县—安庆小区(Ⅳ51-3),发育仑山组、红花园组、大湾组、牯牛潭组、庙坡组、宝塔组、汤头组和五峰组,动物群为混合相,以头足类、笔石、三叶虫、腕足动物和牙行刺为主;南东侧属芜湖—石台小区(Ⅳ51-4),发育仑山组、红花园组、紫台组、牯牛潭组、大田坝组、宝塔组、汤头组和五峰组,动物群以头足类、三叶虫、腕足动物和牙行刺为主;2)中部属江南过渡地层分区北贡—六都小区(Ⅳ51-5),下部为碳酸盐岩台地斜坡相过渡岩性含灰岩透镜体泥质灰岩为主,上部局部沉积下扬子地区分区,局部沉积江南地层分区,依次发育西阳山组上段、大坞圲组、里山圲组、大田坝组/胡乐组、宝塔组/砚瓦山组、汤头组/黄泥岗组及五峰组/长坞组,动物群较缺乏,主要为混合相,以头足类、笔石、三叶虫和牙行刺为主;3)东南部以盆地—陆棚相碎屑岩与碳酸盐岩互层沉积为主,属江南地层分区广德—休宁小区(Ⅳ52-1),发育西阳山组上段、印渚埠组、宁国组、胡乐组、砚瓦山组、黄泥岗组及长坞组,动物群以笔石和三叶虫为主;沉积厚度逐渐增加,灰质逐渐增加又急剧减少,泥质砂质稍增又急剧减少,生物群从浅水混合相—底栖壳类—混合相—深水笔石相变化。

2 碳酸盐岩岩石学特征

本次工作对皖东地1 井和贵池区冯村剖面开展了详细的野外调查,中-上奥陶统主要由紫红、浅红色碳酸盐岩组成(图2)。其中,紫台组、牯牛潭组和宝塔组主要由紫红、浅红色瘤状泥质灰岩和网纹状泥质灰岩组成,局部夹泥微晶灰岩和生物碎屑灰岩,并呈现多个泥微晶灰岩—网纹状泥质灰岩—瘤状泥质灰岩韵律层(图3a);大田坝组主要由浅红色泥微晶灰岩组成;汤头组主要为灰、深灰色瘤状泥质灰岩和网纹状灰岩。共识别出5 类岩石类型。

图2 皖东地1 井中-上奥陶统世岩性特征、海相红层分布和沉积环境演变图Fig.2 Rockiness characteristics,marine red beds distribution and sedimentary environment evolution of the Middle-Late Ordovician in well WDD1 of the Anhui Province

(1)瘤状泥质灰岩:主要分布于紫台组和宝塔组和汤头组,牯牛潭组次之;多为紫红、浅灰红和灰色,中厚层—厚层状,由瘤体和基质两部分组成。瘤体和基质成分差异较为明显(图3b),瘤体灰质含量高,风化造成岩石表面凹凸不平,部分瘤体淋浴丢失,呈孔洞或蜂窝状(图3c)。瘤体大小不一,粒径0.2~5 cm 为主,占面积含量的40%~65%,呈椭圆状、疙瘩状和条带状,长轴大体平行层面排列,成分主要为灰泥石灰岩、含生物碎屑灰泥石灰岩、生物粒泥灰岩(图3i)。基质较瘤体颜色深,生物含量高,泥质高,成分主要为黏土矿物、泥微晶方解石和生物碎屑。

(2) 网纹状泥质灰岩:主要分布于紫台组、牯牛潭组、宝塔组和汤头组;多呈灰、浅灰红、浅灰绿色,岩石表面和层面凹凸不平,垂向层面网纹发育(图3d),与层面、缝合线和微细层理构成“干裂纹”,即传统的干裂纹灰岩。水平和垂直“裂隙”两组将岩石分为宽0.5~4 cm,高0.5~8 cm的拼接“小碎块”;水平“干裂纹”延伸相对较远,宽0.3~2 cm,控制了“干裂纹”小碎块高;垂向“干裂纹”延伸较短,宽0.1~0.5 cm,密度2~8 条/10 cm,控制了“干裂纹”小碎块宽,限制了网纹的平面发展。“小碎块”与基质成分差异较大,基质内黏土矿物含量高,部分为钙质泥岩;“小碎块”主要为含生物碎屑灰泥石灰岩、生物粒泥灰岩,部分生物含量达20%~25%。主要为头足类、三叶虫、腕足动物和介形虫等。

(3) 生物碎屑灰岩:主要见于紫台组下部,呈浅红色夹灰紫色,中厚层—厚层状;层面附近颜色偏深,为灰紫色,Fe3+发育,但生物含量明显减少;岩石内生物含量偏高,含量达35%~45%,主要为棘皮动物、三叶虫、头足类和介形虫等(图3h),基质主要为泥微晶方解石,少量亮晶方解石胶结。

(4)含生物碎屑灰岩:主要见于紫台组和宝塔组下部,呈浅灰、浅红、灰紫色夹灰绿色,颜色较为混杂(图3e),中厚层—厚层状;生物含量15%~25%,主要为三叶虫、头足类和介形虫等(图3g),基质主要为泥微晶方解石和少量黏土矿物。

(5)泥微晶灰岩:主要见于大田坝组,浅灰、浅红色,厚层—块状,偶见少量头足类化石,主要为泥微晶方解石(图3f)。

总之,安徽贵池—石台地区中-晚奥陶世海相红层分布广泛,主要呈紫红色和浅红色,以瘤状泥质灰岩、网纹状灰岩和泥微晶灰岩为主(图2),含三叶虫、头足类、介形虫和棘皮动物化石。

3 海相红层的分布及时代

中国奥陶纪红层主要见于华南、塔里木、鄂尔多斯地区(胡修棉,2013;武振杰等,2015),主要分布于大坪阶、达瑞威尔阶、桑比阶和凯迪阶(林宝玉等,2018)。安徽南部地区奥陶系出露较多(图1c),地层层序完整,发育齐全,化石丰富,海相红层非常发育,地层和古生物研究程度高,为本次研究提供了重要的基础地质资料。

在充分收集前人资料的基础上(杜森官和王莉莉,1980;安徽省地质矿产局区域地质调查队,1989;徐锦龙等,2019),系统梳理安徽南部地区下扬子地层分区各地层小区典型奥陶系剖面,并选择皖东地1 井和贵池冯村剖面开展野外调查,初步识别出5 个时期的海相红层,并对各海相红层的发育情况、基本特征和时代开展总结,为奥陶纪海相红层对比提供了重要基础资料。

3.1 紫台组红层(OZRB)

该红层仅见于芜湖—石台地层小区紫台组,以皖东地1 井为例,厚52.8 m,岩性为紫红、浅红色厚层—块状含生物碎屑灰岩、网纹状灰岩、瘤状泥质灰岩(图4a、图4b、图4c),偶夹浅灰绿、灰色泥灰岩、网纹状灰岩,海相红层在紫台组占主导地位,占整个紫台组厚度的90%以上。以贵池陆家为例,紫台组呈4 层,第1 层和第3 层为灰、浅灰色厚层白云质灰岩,共厚6.4 m;第2 层和第4 层为紫红色中厚层瘤状泥质灰岩,共厚29.3 m,海相红层占整个剖面的82%。

图4 皖东地1 井奥陶纪海相红层岩石学特征a、b、c.紫台组海相红层;d、e、f.牯牛潭组海相红层;g.大田坝组海相红层;h、i、j、k.宝塔组海相红层Fig.4 Petrology characteristics of the Ordovician marine red beds in the well WDD1 of southern Anhui Province

总之,安徽南部地区紫台组海相红层分布较为局限,仅分布于芜湖—石台地层小区,沉积于中缓坡—外缓坡环境,并呈1 层或2 层。区域上紫台组厚度为35.7~63.0 m,产头足类化石,识别出头足类Protocycloceras deprati带,与下伏红花园组呈整合接触,时代为早奥陶世弗洛早期至中奥陶世大坪期。

3.2 牯牛潭组红层(OGRB)

该红层仅见于安庆—和县地层小区和芜湖—石台地层小区牯牛潭组,分布不均匀。安庆—和县地层小区海相红层不典型,常以灰色略带红、灰红色为特征;以无为横山剖面为例,主要为灰红色中厚层含生物碎屑灰岩,厚1.9 m,占牯牛潭组厚度的14%;和县碾潘地区以灰色略带红色为特征,海相红层不典型。芜湖—石台地层小区牯牛潭组海相红层发育不均匀,大部分剖面少量层位呈灰色略带红色,但石台—东至一线海相红层发育;以石台溧阳剖面为例,呈现1 个肉红色薄层—中厚层含铁质结核网纹状灰岩大层和多个紫红色泥微晶灰岩夹层,占牯牛潭组厚度的53%;以皖东地1 井为例,牯牛潭组整体以灰紫、浅红色色调为主(图4d、图4e、图4f),海相红层主体为灰紫、紫红色厚层瘤状泥质灰岩2 层,灰红、灰紫色中厚层—厚层泥微晶灰岩、网纹状灰岩3 层,灰紫、浅红色泥微晶灰岩夹层多层。

总之,安徽南部地区牯牛潭组海相红层分布较为局限,大部分地区不发育海相红层,仅石台—东至一线,颜色相对较浅,呈小层分布,分布不均匀。区域上牯牛潭组厚度为6.6~30.7 m,产腕足类、三叶虫、头足类和牙形刺化石,无为横山识别出头足类Protocycloceras deprati带,泾县识别出牙形刺Prioniodu(Oepikodus)evae组合和Paroistodus originalis组合带,与下伏紫台组或大湾组呈整合接触,时代为中奥陶世达瑞威尔早期。

3.3 大田坝组红层(O D R B)和胡乐组红层(OHRB)

该红层见于下扬子地层分区天长—滁州地层小区和芜湖—石台地层小区大田坝组与江南地层分区广德—休宁小区胡乐组顶部。天长—滁州小区以滁州三元里剖面为例,岩性为紫红色薄层生物灰岩和暗紫色中厚层瘤状泥质灰岩,厚11.1 m。芜湖—石台地层小区以皖东地1 井和东至李家为例,前者厚5.7 m,岩性为灰、淡红色厚层—块状泥微晶灰岩(图4g);后者厚3.0 m,岩性为紫灰色中厚层含铁质结核网纹状灰岩。江南地层分区仅在黄山石壁下剖面胡乐组顶部见紫红色薄层粉砂质页岩夹层。

总之,安徽南部地区大田坝组/胡乐组海相红层分布较为局限,大部分地区不发育海相红层,主要分布于滁州—天长地层小区和芜湖—石台地层小区的大田坝组和江南地层小区胡乐组顶部。区域上大田坝组厚度为3.0~19.5 m,产头足类化石,识别出头足类Lituites ningkiangense-Cyclolituites带或牙形刺Prioniodus variabilis带,与下伏牯牛潭组呈整合接触,时代为中奥陶世达瑞威尔中-晚期至桑比期。

3.4 宝塔组红层(OBRB)

该红层分布最为广泛,主要见于下扬子地层分区各地层小区的宝塔组。其中,滁州三元支剖面厚24.2 m,岩性为暗紫色中厚层含灰岩透镜体泥质灰岩、钙质泥岩、泥质灰岩夹瘤状泥质灰岩;太湖驼龙山剖面厚5.6 m,岩性为灰色瘤状泥质灰岩夹灰紫色灰岩透镜体;宿松大龙山剖面厚12.0 m,岩性为紫红色瘤状泥质灰岩;和县狮碾潘剖面厚24.5 m,岩性为砖红、暗紫、棕红色网纹状灰岩、瘤状泥质灰岩;皖东地1 井厚25.0 m,岩性为灰、浅红色泥微晶灰岩、网纹状灰岩、瘤状泥质灰岩韵律层(图4h、图4j、图4k);东至李家剖面厚21.6 m,下部为灰紫色中厚层网纹状灰岩(2.1 m),上部为青灰、灰色中层网纹状灰岩。

总之,安徽南部地区宝塔组海相红层分布广泛,大部分地区均发育海相红层,呈宝塔组主体、单层或夹层出现。区域上宝塔组厚度为5.6~24.5 m,产头足类、三叶虫、腕足动物化石,识别出头足类Sinoceras chinense带或牙形刺Hamarodus europaeus带,与下伏大田坝组或庙坡组呈整合接触,时代为晚奥陶世凯迪早期。

3.5 汤头组红层(OTRB)

该红层仅见于下扬子地层分区天长—滁州地层小区,以滁州三元里剖面为例,厚25.9 m,下部为暗紫、灰黄色泥岩,含粉砂质泥岩,上部为棕黄、浅黄色含粉砂质泥岩,泥岩,产三叶虫和腕足动物化石,海相红层厚13.1 m,占剖面厚度的51%。

总之,安徽南部地区汤头组海相红层仅分布于天长—滁州地区的中下部,呈1 个大层出现。区域上汤头组厚度为2.2~25.9 m,产头足类、三叶虫、 棘皮动物化石, 识别出三叶虫Nankinolithus nankinensis带,与下伏宝塔组呈整合接触,时代为晚奥陶世凯迪中期。

3.6 海相红层的纵向和横向变化

本文以皖东地1 井为典型钻孔,开展了安徽南部地区中-上奥陶统地层对比(图4),分析奥陶纪海相红层在纵向和横向演化特征,为海相红层的分布和演化提供重要参考。

(1)纵向相变

研究区奥陶系海相红层主要分布于扬子地层区下扬子地层分区,主要集中于安徽沿江地区。在充分收集前人资料的基础上,开展适当的野外调查,奥陶系共识别出4 个时期的海相红层,具体为弗洛晚期—大坪期大湾组(紫台组)、达瑞威尔期(牯牛潭组)、桑比期(大田坝组)、凯迪期(宝塔组—汤头组)。根据海相红层延续的时限,可细分为零层式、一层式、二层式和三层式。

1)零层式

奥陶系无明显的海相红层,主要集中于江南过渡带附近及南部和庐江、太湖地区,如石台岭脚下、里岗、大坞仟地区,为深灰、浅灰、灰色含灰岩透镜体钙质泥岩和瘤状泥质灰岩;庐江东顾山和太湖驼龙山地区为灰、灰绿、黄绿色页岩、瘤状泥质灰岩和灰岩;宁国—太平地区为灰、灰黑色粉砂质页岩、硅质页岩、硅质岩夹深灰色中厚层瘤状灰岩。

2)一层式

由表1、图5 可知:一层式可细分为多种类型:从弗洛晚阶紫台组一直延伸到凯迪阶宝塔组,中间基本无非海相红层间隔,如皖东地1 井、青阳陈家冲、贵池花庙—石台丁香地区,沉积厚度85~115 m;从大坪阶紫台组至达瑞威尔阶牯牛潭组,且为连续沉积,如安徽石台—贵池地区,厚度约53~114 m;从桑比阶大田坝组至凯迪阶宝塔组,如滁县地区,厚约50 m;桑比阶大田坝组,如泾县石山地区,厚2 m;大坪阶大湾组,如泾县黄栗树地区,厚18 m;凯迪阶宝塔组上部,如宿松龙山地区,厚11 m。

表1 安徽南部地区奥陶纪海相红层分布及对比表Table 1 Distribution and comparison of Ordovician marine red beds in southern Anhui Province

图5 鄂皖地区中-上奥陶统海相红层时空分布及对比Fig.5Spatio-temporal distribution and comparison of the Middle-Upper Ordovician marine red beds in the Hubei Province and Anhui Province

3)二层式

由表1、图5 可知:二层式细分为两种类型:一种为大坪阶紫台组和桑比阶大田坝组为海相红层,中间达瑞威尔阶牯牛潭组为非海相红层沉积,如东至李家;另一类为达瑞威尔阶牯牛潭组和凯迪阶宝塔组为海相红层,中间桑比阶大田坝组/庙坡组为非海相红层沉积,如和县—含山—无为—青阳地区和湖北三峡地区。

4)三层式

海相红层主要分布于大坪阶大湾组局部、达瑞威尔阶牯牛潭组、凯迪阶宝塔组,中间大湾组大段和桑比阶大田坝组为非海相红层间隔,如青阳陈家湾。

(2)横向相变

由表1 和图5 可以看出:自北西向南东,海相红层整体经历了1 层式→2 层式→3 层式→2 层式→1 层式→0 层式的演化过程,局部受古地理位置和沉积环境的影响,稍有变化;下扬子地层分区天长—滁州地层小区和宿松—太湖地层小区,海相红层出现最迟,在凯迪阶宝塔组才出现海相红层沉积;和县—安庆地层小区,在达瑞威尔阶牯牛潭组出现海相红层,中间桑比阶缺失海相红层;芜湖—石台小区在大坪阶紫台组就开始出现海相红层,并一直持续到凯迪阶。

总之,安徽南部地区奥陶纪海相红层的形成与沉积环境、古水温和不同地区构造性质有较为密切的关系。

4 奥陶纪海相红层的分类

海相红层常见的分类方案有:岩石类型分类(胡修棉等,2007;Wang et al.,2009)和海水深度与海域分类(Trotter et al., 2008; 林宝玉等,2018)。

4.1 岩石类型分类

海相红层分为碎屑岩类、碳酸盐岩类和硅质岩类3 大类(胡修棉等,2007;Wang et al.,2009)。安徽南部地区奥陶纪海相红层主要为碳酸盐岩,少量碎屑岩,未发现典型的大洋深水硅质岩。

(1)碳酸盐岩类型:主要为灰紫、紫红色瘤状泥质灰岩(如紫台组红层),浅红色生物灰岩(大田坝组红层),灰紫、浅红色网纹状灰岩(紫台组、宝塔组红层等),浅灰、灰红色泥微晶灰岩(牯牛潭组红层等),灰红色含生物碎屑灰岩(牯牛潭组和宝塔组红层等),紫灰色含铁质结核网纹状灰岩(大田坝组红层等)。

(2)碎屑岩类型:主要为暗紫色泥岩和含粉砂质泥岩(滁州三元里汤头组红层)、紫红色粉砂质页岩(黄山石壁下胡乐组顶部夹层)。

4.2 海水深度与海域分类

戎嘉余等(2012)、林宝玉等(2018)将古代海相红层分为浅水(<50 m)、半深水(50~200 m)和深水(>200 m)3 种类型,并将宝塔组置于半深水红层。根据上述划分方案,安徽南部地区海相红层大多数属半深水海相红层,局部为浅水红层和深水红层。

(1)浅水海相红层:主要分布于紫台组下部含生物碎屑灰岩和瘤状泥质灰岩,生物发育,主要为三叶虫、腕足动物、棘皮动物和藻类化石,瘤状泥质灰岩瘤体和基质差异较大,瘤体基本不含化石,基质含丰富的底栖生物化石,判断应为内缓坡环境。

(2)半深水海相红层:区内分布广泛,主要分布于紫台组、宝塔组、大田坝组和汤头组。主要为碳酸盐岩和碎屑岩两套岩性,前者主要分布于紫台组、牯牛潭组、大田坝组和宝塔组,岩性为瘤状泥质灰岩、网纹状灰岩、含生物碎屑灰岩、泥微晶灰岩,主体为中缓坡—外缓坡环境;后者主要分布于汤头组,主要为泥岩、粉砂质页岩,主体为浅水陆棚环境。

(3)深水海相红层:仅分布于胡乐组,主体为深灰、灰黑色硅质页岩,局部紫红色粉砂质页岩,海相红层与黑色硅质页岩相伴生出现,含笔石化石,仅作为内部夹层,主体为深水陆棚—盆地环境。此类红层类似于西藏奥陶系青泥洞组海相红层(李明等,2019b)和宁夏奥陶系平凉组红层(林宝玉等,2018)。

5 主要块体海相红层对比

华南地区奥陶纪海相红层发育,典型地区主要为安徽沿江地区、湖北三峡、湘西北、渝东南和黔东地区(武振杰等,2015;林宝玉等,2018)。不少学者(武振杰等,2015;林宝玉等,2018;李明等,2019a,2019b)对中国主要块体奥陶纪海相红层的分布(表2)、岩石类型、形成的水深、氧化还原条件、时代和背景进行了总结,得出:主要块体海相红层的形成受控于区域和全球海平面变化;单个块体主要与构造活动、海平面变化和海底地形有关。

表2 中国主要块体奥陶纪海相红层的对比Table 2 Comparison of Ordovician marine red beds of main blocks in China

5.1 与湖北宜昌地区奥陶纪海相红层对比

在充分收集湖北省奥陶系地层资料(陈公信和金经炜,1996;王志浩等,2018;龚方怡等,2023)的基础上,系统总结了湖北宜昌地区海相红层的分布和时代,即海相红层主要分布于大湾组中部、牯牛潭组和宝塔组下部(表2),它与安徽南部地区海相红层的对比情况如下:

(1)大湾组海相红层:以宜昌大湾次层型剖面为例(陈公信和金经炜,1996),海相红层分布于大湾组中部,第3 层和14 层,岩性为暗红、灰紫色厚层灰岩、泥质灰岩,厚5.7 m,占整个剖面的19%,与贵池陆家剖面紫台组的第2 层层位相当;为紫台组海相红层的一部分,时代为早奥陶世弗洛晚期至中奥陶世大坪期。

(2)牯牛潭组海相红层:以宜昌分乡中学层型剖面为例(陈公信和金经炜,1996),海相红层分布于牯牛潭组下部,岩性为微红、棕红色中厚层灰岩、瘤状泥质灰岩,厚17.5 m,占整个剖面的94%,与和县—安庆地区、芜湖—石台地区牯牛潭组下部海相红层相当,时代为中奥陶世达瑞威尔早期。

(3)宝塔组海相红层:以秭归沿江选层型剖面为例,海相红层分布于下部,岩性为紫红色中厚层网纹状灰岩,厚约8.1 m,占整个剖面的36%,与安徽沿江地区宝塔组下部相当,时代为晚奥陶世凯迪早期。

总之,湖北三峡地区3 套海相红层分布广泛,厚度相对较薄,与安徽南部地区海相红层具有一定的相似性,具有良好的区域对比性,是华南奥陶纪地层对比重要标志层。

5.2 与中国主要块体奥陶纪海相红层对比

中国奥陶纪主要块体均不同程度发育海相红层,不同块体、不同地区的海相红层存在一定的共性和差异性。由表2 可以看出,安徽沿江地区5 套海相红层可与华北板块鄂尔多斯(武振杰等,2015)和甘肃环县(武振杰等,2015)、塔里木板块巴楚、拉萨板块申扎(李明等,2019a,2019b)、喜马拉雅聂拉木板块(方翔等,2020)具有很好的对比性。

(1) 各主要块体发育各自独特的海相红层,有5 层式、3 层式和2 层式等。其中安徽南部地区紫台组海相红层时代为大坪期,大致与鄂尔多斯的三道坎组和水泉岭组红层进行对比;牯牛潭组海相红层时代为达瑞威尔期,大致与鄂尔多斯地区的南庄子组中部、聂拉木地区甲曲组底部、甘肃环县南庄子组红层进行区域对比;宝塔组海相红层时代为凯迪期,大致与鄂尔多斯车道组中部、塔里木巴楚良里塔格组、申扎柯尔多组、聂拉木甲曲组中上部、甘肃环县车道组进行对比。

(2) 图1 显示,海相红层主要发育于低纬度(30°以内)地区,表2 显示同一时期不同地区、不同海域均可发育海相红层;海相红层既有碳酸盐岩、也有碎屑岩和硅质岩;海相红层可发育于浅水、半深水和深水环境;海相红层的发育受纬度、气候、全球性海平面变化和海底地形等多因素影响。

5.3 海相红层与全球地质事件对比

奥陶纪是一个活跃动荡的时代,古板块拼贴与碰撞、冰期事件(Barnes,2004;Couto et al.,2013)、岩浆活动与火山喷发(Huff et al.,1992;汪隆武等,2015)、陨石撞击事件(Schmitz et al.,2008)和生物大辐射与绝灭事件(Sepkoski,1995;戎嘉余和黄冰,2014)等频发,一直是全球研究的热点(詹仁斌等,2013;戎嘉余和黄冰,2014;张元动等,2019)。华南板块在奥陶纪位于古赤道附近(图1a),记录了多门类生物的演化历程和多样化的沉积环境变迁,为全球奥陶纪沉积环境演化、古环境恢复、生物演化和生物与环境协同变迁研究提供了研究窗口(戎嘉余等,2006)。

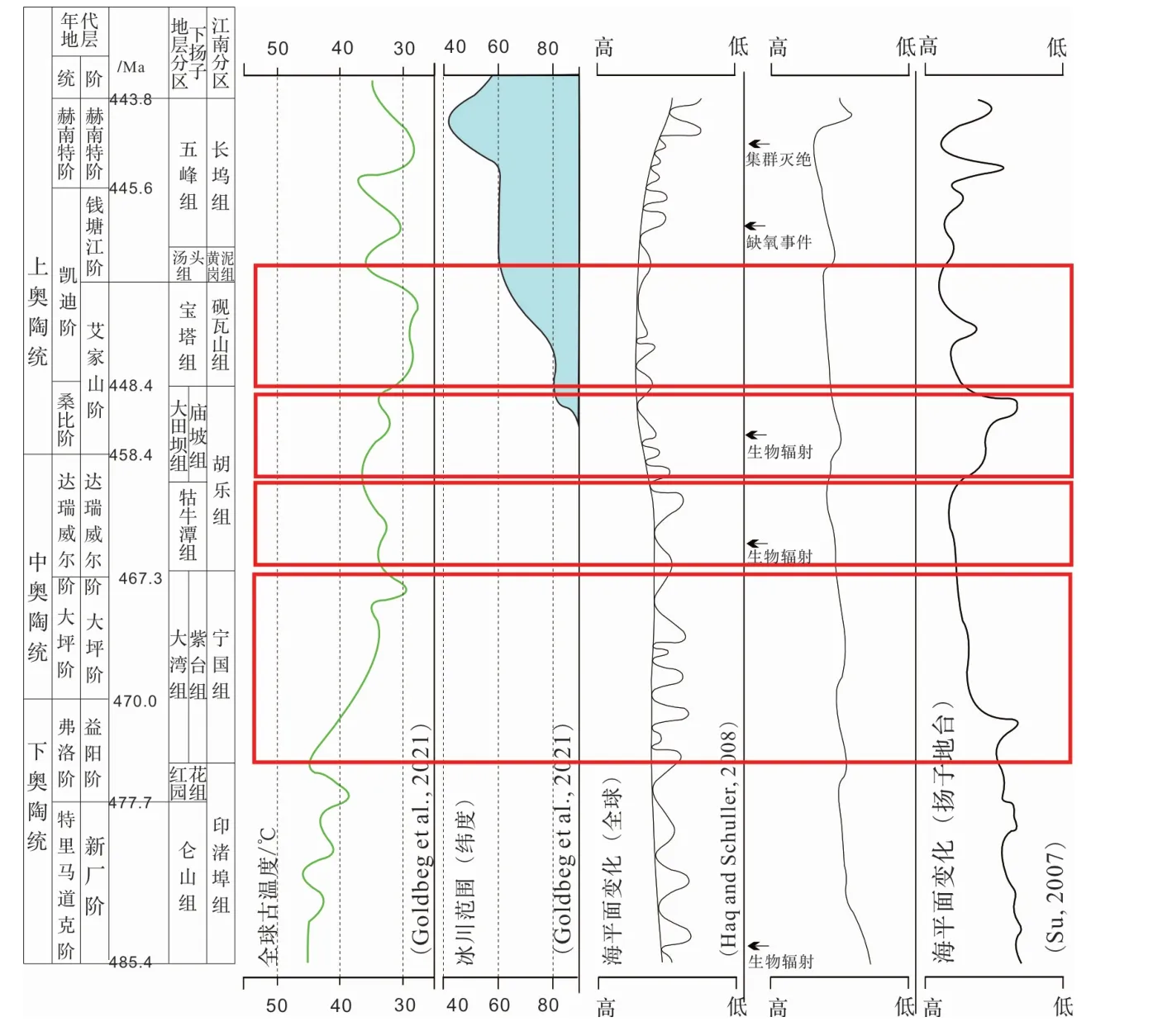

安徽南部地区在奥陶纪位于古赤道附近(图1a);海相红层自早奥陶世弗洛晚期至晚奥陶世凯迪中期均有发育,全球古温度一般为30 ℃~40 ℃,气候较炎热;海平面变化频繁,多样的沉积环境变迁,经历了晚奥陶世冰期(图6);发育多门类生物群落和多个生物辐射事件。以上特征指示了研究区奥陶纪海相红层的发育与奥陶纪低纬度、炎热、强氧化环境具有较为密切的关系,为地质历史时期古气候、古环境、地层对比提供了重要信息。

图6 研究区奥陶纪海相红层分布与全球地质事件对比部分数据来源:全球古温度和冰川范围(Goldberg et al.,2021)、海平面变化(全球)(Haq and Schutter,2008)、海平面变化(扬子地台)(Su,2007)Fig.6 Distribution of Ordovician marine red beds in the study area and comparison with global geological events

6 结 论

通过对安徽南部地区奥陶纪海相红层的研究,可以初步得出如下结论:

(1)安徽南部地区奥陶纪海相红层主要分布于紫台组、牯牛潭组、大田坝组(胡乐组)、宝塔组和汤头组,时代为早奥陶世弗洛晚期至晚奥陶世凯迪中期;自北西向南东,呈现一层式、二层式、三层式、二层式、一层式和零层式的变化,其形成与沉积环境、古水温和不同地区构造性质有较为密切的关系。

(2)安徽南部地区奥陶纪海相红层主要为碳酸盐岩,少量碎屑岩,未发现大洋深水硅质岩;大多数属半深水海相红层,局部为浅水红层和深水红层。

(3)安徽南部地区奥陶纪海相红层,不仅可以与湖北宜昌主要剖面进行对比,而且也可与中国主要块体具有较好的对比性,表明海相红层不仅仅是区域性的,而且是全球性的;不同块体、不同地区的海相红层存在一定的共性和差异性,在地层对比上具有重要研究价值。