“潜隐剧本”的诞生:幼儿阐释性再构班级规则的民族志探究

高钰霞 王海英

[摘 要] 幼儿作为班级规则形成的重要主体,并不只是简单地遵守或者抗拒规则,而是对班级规则进行阐释性再构。本研究基于民族志田野作业探究幼儿自发构建班级规则的过程,发现幼儿通过延长活动的持续时间、扩展活动的空间边界、重新定义活动的内容,形成一套新的一日生活流程表,从而实现对班级规则的阐释性再构。其中,幼儿的内在需要是驱动幼儿阐释性再构班级规则的动力,教师的选择性实施班级规则客观上产生了催化剂的效果,幼儿与之互动的班级规则及其属性也悄然起着推动作用。而对由此衍生出的幼儿言行不一、教师时紧时松、规则“似变非变”三个悖论性现象的关注,有助于我们更好地理解儿童、理解规则、理解教育。

[关键词] 阐释性再构;幼儿;班级规则;新童年社会学

“潜隐剧本犹如一个贮藏室,那些在公开表达中会面临危险的要求和主张都会藏匿其中。”[1]班级规则是班级生活的重要准则,幼儿与之朝夕相伴、形影不离。在规则面前,除了按部就班地遵守规则,或是“据理力争”地抗拒规则,幼儿往往采用第三种方案——阐释性再构,在班级规则实施过程中对其加以改造、革新、再构。这种可见光谱之外的策略性表达成为幼儿班级生活的“无字剧本”。诚如日本教育家河合隼雄所言:“孩子们总是在大人看不见的地方,‘以孩子的方式干着坏事成长的。”[2]

一、问题提出

(一)“阐释性再构班级规则”概念的提出

不同于传统社会学将儿童视为社会结构和社会过程的被动对象,新童年社会学的倡导者们认为“儿童主动建构和决定他们的社会生活,以及与他人生活的方式”。[3]在科萨罗看来“儿童是积极的、创造性的社会行动者(Social agents),他们生产了他们自己特别的儿童文化,同时也参与到成人社会的生产之中”。[4]他提出了一个新概念——“阐释性再构”(Interpretive Reproduction),用以替代传统理论中的“社会化”一词,“阐释性”强调儿童参与社会活动所表现出来的创造性,“再构”强调儿童不仅内化社会和文化特征,更会积极影响并贡献于文化生产与社会变迁。[5]儿童的“阐释性再构”具体包含三种集体行动:一是儿童对成人世界信息与知识的创造性使用;二是儿童对一系列同辈文化的生产和参与;三是儿童对成人文化再生产与发展的贡献。[6]

幼儿园班级是教师与幼儿交往互动、共同生活的微型社会。为了维持幼儿园班级日常生活秩序,规则成了集体生活的重要保障,[7]其涵盖幼儿在园一日生活各环节的总体规定、活动顺序及其具体规定等需要共同遵守的显性的集体性规范。于是,从外显行为上看,阐释性再构特指幼儿心照不宣①地解构并调整班级规则的行为,包含“识别班级规则—调整班级规则—形成班级新规则”三个环节。从内在逻辑来说,阐释性再构是指幼儿的上述行动策略催生出的同伴文化对成人文化产生一定的反作用,即儿童受制于班级规则,形成同伴社会的“班级规则”,最后作用于原有班级规则的过程。

(二)研究意义

幼儿园是幼儿进入的第一个较为正式的规则之城,他们在这里学习并践行规则,以便顺利地融入社会生活。已有研究对幼儿园班级规则存在的价值性和重要性,规则制定的合理性和科学性,规则执行的有效性和儿童性展开了探讨。但这些探讨将幼儿对规则的策略性调整命名为“违规行为”,视其为“有待解决的问题”,并且较少收集来自儿童的声音。同时,现有研究多基于具体案例分析,缺乏对这一现象及其形成机制的整体性思考。那么在幼儿园里,幼儿是如何与班级规则互动的?他们的互动策略是如何生成的?本研究将幼儿视为“社会行动者”,在“与儿童一起研究”中,留心其对成人“遵规要求”的越界与抵抗,透过现象分析其“究竟为何”,为儿童文化的相关研究提供新的切入点,在一定程度上丰富现有新童年社会学的实证研究成果,促进学界对相关话题的再思考展开有益探索。

二、研究设计

基于上述考虑,本研究聚焦于描述幼儿阐释性再构班级规则的具体表现,分析幼儿阐释性再构班级规则的形成机制,在与儿童共同生活中,听童声、观童行、思童意。

(一)研究方法

本研究遵循新童年社會学的田野研究准则,采用微观民族志的研究方法,观察幼儿的行动,倾听他们的心声,慢慢走入儿童的世界,同时,辅以教师访谈,了解其对幼儿阐释性再构班级规则的看法,丰富相关幼儿的背景性信息。

(二)研究参与者

基于便利性与目的性取样的双重考虑,本研究选取N市一所民办幼儿园N开展研究,在对不同园所进行预调研时,研究者在该园多次观察到幼儿阐释性再构班级规则的生动案例,可以说,“该样本比较完整地、相对准确地回答了研究者的研究问题”,[8]为研究者的研究问题提供了“密集、丰富的个案”。[9]考虑到大班幼儿基本养成良好的规则意识,熟悉班级规则,同时具有较强的表达能力,在Z园长的推荐下,研究者邀请A班(大班)的36名幼儿作为研究的参与人员。该班共配备4名教师,主班教师C老师具有15年的从教经验,为该年级的教研主任,具备丰富的教学经验,副班教师J老师具有5年左右的托儿所工作经验,于该班幼儿就读中班时入班教学,机动教师S老师与保育教师Z老师分别具有2年和6年的工作经验。在年龄、教龄、教学经验上具有异质性的班级师资结构为研究者的研究结论提供了更加丰富的可能性。

(三)研究过程

1. 研究现场的进入与退出。

以怎样的身份进入现场,如何与“当地人”互动以建立相互信任的关系,决定了民族志研究能否顺利推进以及资料是否可信有效。正式开展研究前,研究者向老师们介绍了研究选题,请求他们视研究者为A班的新同学,在教室中以“高高”相称。此外,为了尽可能拉近与孩子们的距离,便于参加户外活动,研究者也进行了外貌形象管理,扎起马尾辫,穿着带有卡通形象的上衣和裤装,坚持穿运动鞋入园。

但在幼儿的生活经验中,成人常常以“权威者”的身份出现,对他们的生活“指手画脚”,以此展示对儿童的关心和爱护。所以要想真正成为幼儿的“伙伴”和“朋友”,还需要为克服幼儿对成人的既定印象做些努力。通过忽视幼儿的告状,不干涉他们的谈话,直到幼儿主动发起互动……借着看似有些被动的交往方式和适当的“示弱”,研究者渐渐被儿童视为有别于他们以往所接触的成人的“大朋友”,在儿童的带领下走入他们的世界。研究者从2021年11月进入N园开展研究,随着寒假的临近,于2022年1月与幼儿暂别。受疫情影响,再次入园已是2022年5月,陪伴幼儿迎接毕业,度过他们生命里的“幼”时光,共计田野工作5个月。

2. 研究资料的整理与分析。

对研究者而言,研究现场是一个师幼共同生活的世界,它充满意义又被不断赋予新的意义。基于此,研究者在那儿观察,并询问一些“看似愚蠢”(大卫·M.费特曼语)的问题,以期超越暂时的文化事件而形成对其多层次、全方位关系的把握与理解。通过田野作业研究者收获了田野观察记录、儿童访谈记录、教师访谈记录等共计84 078字的文字资料(见表1),在每日的资料整理中,研究者也会及时记录自己的感悟反思,借助“微分析”不断调整、优化研究。

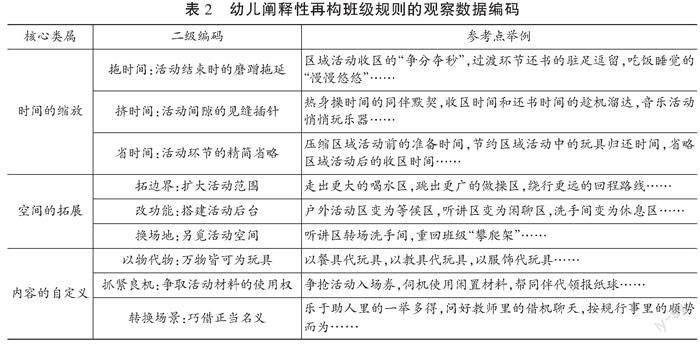

以“投降的态度”反复通读田野笔记后,研究者依据扎根理论的原则,使用Nvivo 11软件对收集数据按照“开放式编码→关联式编码→核心式编码”进行分析编码,在尚未完全形成完整架构时,建立试探性质性分析的自由节点111个,并结合类属分析与情景分析,逐步形成具有类别化的树状节点9个,最后在此基础上形成核心类属3个。[10](见表2)

3. 研究效度与研究伦理的把握与反思。

研究者以“非典型成人”的形象跟随儿童进入他们的世界。在资料收集中,研究者将尽可能记录幼儿的本土性、在地性概念,就观察内容及时与幼儿确证,确保原原本本地呈现幼儿建构的童年文化。在每日观察结束后,研究者及时对资料进行整理与记录,保证在记忆有效期内完整还原研究现场的关键事件,减少信息的缺损和失真。进入现场前,研究者已将研究内容、研究目的、研究计划等一并介绍给Z园长和A班教师,得到了他们的许可与支持。在内容呈现上,研究者对所有研究参与者作匿名化处理,保护其隐私安全。但将儿童阐释性再构班级规则的全过程“赤裸”地呈现给成人,是否会使儿童暴露于“全景敞式监视”中,使其无处遁形?研究者目前无法对此做出回答,只期待随着儿童文化场的勃兴,教师、家长、社会大众的儿童观与教育观也能随之得到更新和改变,以欣赏的目光追随儿童成长的步伐。

三、研究结果与分析

随着幼儿在园时间和参与班级生活次数的增加,他们逐渐掌握了如何与班级规则互动。通过创造性参与,他们逐渐将由此生成的班级生活经验转化为一种“地方性知识”,[11]即基于班级生活情景和幼儿价值观,幼儿群体共同构造出的彼此间相互谙熟的“处世原则”。这种“地方性知识”并“不是以明确阐述的(形诸文字的)形式而存在的,而只意味着人们有可能发现个人在行动中事实上所遵循的规则”。[12]可以说,作为“隐藏文本”的实践样态和作为“公开文本”的原有班级规则共同构成了“故事的全部”。

(一)“隐藏的文本”:幼儿阐释性再构班级规则的实践样态

当研究者咨询幼儿“在幼儿园里一天要做什么事情?”“每个活动中什么是可以做的?什么是不能做的?”,他们迫不及待地为这位新来的“大朋友”传授着他们的班级生活经验。他们告诉研究者“早上来到班级我们要先挂书包、搬椅子,再去小便、洗手、喝水”“吃午点的时候不能说话”“上课的时候要坐在自己的位置上”“上楼做操的时候要踩点子”“上课要听老师的,不能随便讲话,也不能离开位置,如果你想离开位置,要举手告诉老师,老师同意了才可以去”……在他们眼中,规则就是“什么能做,什么不能做”,是“人已经说好要做哪些事”,透过他们表述规则的句式——“在什么时候去哪里做什么事情”,可以看出这些事情在他们看来都具有时间和地点的规定性。

不過,幼儿在日常生活中并不是时时刻刻都按照班级规则行事的,尽管他们清楚地知道当下应该做些什么,但仍然会通过延长活动的持续时间、扩展活动的空间边界、重新定义活动的内容等调试原有规则,形成一套自己的一日生活流程表。

1. 时间的缩放:拖时间、挤时间、省时间。

幼儿知道“那个长长的针指到9的时候,我们就要收区了”“上完课我们就要喝水、搬椅子吃中饭了”……他们对每个活动的起止时间、持续时间以及活动的先后顺序了如指掌,但在活动过程中,他们或通过磨蹭拖延以延长活动时间,或见缝插针挤出活动时间,又或者为了提前开始活动而省略部分流程环节,对规定时间进行隐秘的调整。

拖时间是幼儿调整活动持续时间的一种方式,当某活动将要结束时,幼儿仍继续原本正在进行的活动,没有做出结束活动的行为。每每收区时间到了,幼儿似乎总是意犹未尽,因为“还想玩”,他们在收区时间争分夺秒,为小舞台增设“加场戏”,在大家都朝出口方向走去的时候“逆流而上”;又或者在还书的时候摸摸书、理理书架、唠唠嗑,抓住过渡时间的尾巴逗留于图书区;还有的幼儿吃饭时慢慢悠悠,午睡后赖床不起,趁机和同伴聊天、比画手势、玩“影子游戏”,以此延长自己的活动时间。

挤时间是幼儿抓住活动间隙的片刻时间,做一些自己想做,但当下不被允许进行的活动。譬如户外活动前,在老师的带领下全班幼儿一起跟随音乐做热身操,当幼儿随机匹配到自己的好友时,便会你推我一下,我推你一把,高兴得手舞足蹈。除了意犹未尽地继续着自己的活动,幼儿也会在收区时间开启“遛达”模式,满足自己未选到某区域的愿望,比如有一次幼儿兜兜发现小车区有一辆“闲置”的小车,他于是跑过去坐了下来。不巧被J老师看到了:“别人都是排队来玩的,是你自己没有排队,所以不能玩。”兜兜只好从车上下来。不过几分钟后就到收区时间了,兜兜又迅速坐回到还没被同伴收走的小车上,用脚在地上快速划了两下。又如在音乐活动中使用的铃鼓、小铃和圆舞板,总能引起幼儿的探究欲,他们会抓住非演奏的时间缝隙,悄悄奏出“画外音”。

省时间是幼儿通过省略某些活动环节以实现更加快速地进入下一活动的行为方式,集中出现于室内或户外区域活动的前、中、后。具体表现为区域活动前通过略过喝水环节、“理直气壮”地说“我喝过水了”、在水壶边晃一圈“以假乱真”来压缩活动前的准备时间。在户外区域活动进程过半时幼儿应将每个区域的活动器械归置整齐,比如“小车区”要将小车停在车位上,“河石区”要将报纸球放进筐中,“攀爬架区”要将手环还给老师……才能进入其他区域活动。由于每个区域都有人数限制,有些幼儿为了在换区时选到自己心仪的区域,可谓“竭尽所能”地节省换区花费的时间,有的带着“攀爬架区”的手环跑向下一个区域,有的“就地停车”跑去其他区域。还有幼儿在收区时为了延长“溜达时间”,不整理收拾自己所在区域的玩具材料。

2. 空间的扩展:拓边界、改功能、换场地。

在幼儿眼中,他们在班级空间所处的位置以及不同时段的班级活动空间都是边界清晰、结构分明、功能明确的。但在行动实践中,幼儿通过扩大活动范围、搭建活动后台、另觅活动空间,使活动溢出原有空间,并蔓延至其他区域,消解了空间的区隔感,解构了空间的原有功能,再生产了流动的班级空间。

拓边界是幼儿扩展空间较为直接的方式,他们发挥自己的“街头智慧”,[13]在“一步一个脚印”中为自己开拓更加广阔的活动范围。在喝水时拿着杯子边喝边走,墙上新贴的照片、同伴新制的美术作品,都深深地牵引着幼儿的好奇心,讓他们不知不觉中走出了喝水的既定区域。做热身操时,每名幼儿都有自己固定的位置,需要踩点站线,但幼儿会蹦蹦跳跳地离开原地,跳进自己的大世界。此外,他们还会在洗手后绕着远路回到自己的座位,边走边碰碰坐着的同伴露出得意的神情。

改功能是幼儿对既有空间进行新赋义的方式。不同时间下空间承载的功能不完全相同,空间的功能属性与时间的规划安排紧密相连、嵌合配套。不过,儿童不仅存在于规则建构的空间里,他们还以巧妙的方式生产出当下时间所对应的空间新功能。[14]譬如将邻近自己心仪区的区域当作等候区,以便在户外活动中途换区时快速选到它;又或者借助前排幼儿起立后营造的视线遮挡区,临时搭建“放松休息”的后台,在课上聊天;而过渡时间的洗手间总是格外热闹,幼儿或是回味户外活动的快乐,或是分享午睡时的美梦,或是惊叹于爱心形的肥皂泡,又或者和同伴分享对午点的评价,他们在这里有说有笑,和洗手间外正襟危坐的同伴形成鲜明的反差。

如果说扩边界和改功能是对旧有空间的扩展和改造,那么换场地就是幼儿对新空间的开辟。通过个体的空间位移,他们在室内和户外创造出全新的活动空间,譬如集体活动时间走去卫生间开启“卫生间的狂欢”;又或者上课中途出门放外套,在走廊远眺;还有时在户外活动区“另起炉灶”,在本班的“攀爬架区”满员后走向其他班级的长梯。他们在空间转换中尝试着建构和使用自己的秘密空间。

3. 内容的自定义:“以物代物”、抓紧良机、转换场景。

“人们说好的事情”并不总是按照之前“说好”的状态行进。幼儿会探索活动材料的新功能、争夺活动材料的使用权、重新赋意活动主题,从而实现对规则内容的“自定义”。

“以物代物”在本研究中特指幼儿将餐具、教具、服饰当作玩具的一种行为表现,即万物皆可为玩具。在幼儿看来,玩具是“可利用的东西而不是为了一个目的故意做的东西”,[15]而这是班级规则所不允许的。不过孩子们会悄悄把小铃、绘本、地垫和雪花片当作望远镜、传声筒、飞镖和武器,用自制小玩具做一些与当下情景不完全匹配的事情。

由于户外和室内各区域都有人数限制,区域对幼儿的吸引力也不均,因此,幼儿为了选到热门区或心仪区,不得不抓紧良机争取自己的权利。他们有时暗中“下牌子”,悄无声息地上演一场没有硝烟的“战争”,有时明抢实夺,直接“正面交锋”,争取象征区域入场券的材料。当然,他们也会“捡漏”其他区域的活动材料,趁同伴和老师不注意,在闲置小车上享受片刻的“骑行时光”。又或者为了能和同伴一起玩耍而帮忙代领“入场券”。“其实在幼儿园里,幼儿并不享有公共物品的独立所有权,但他们总想试图将玩具材料据为己有,或者划给他们的玩伴。”[16]

除了前述“见缝插针”的挤时间行事,幼儿还会选择更加“光明磊落”的方式,借着活动中合理正当的理由进行场景转换,在当下场景里“顺理成章”地做一些本不被允许的事情。譬如他们会主动替教师“排忧解难”,帮老师运包裹、推黑板、送还物件,趁机溜达、聊天,在乐于助人里“一举多得”。又或者通过提问或者问好,主动与教师发起互动,这有时会让教师忘记班级规则,不知不觉中和幼儿聊起天来。还有的时候教师提出的活动要求,也会成为幼儿借机做其他事情的理由,他们借着翻书包里的作业、放杂志等活动名正言顺地蹲在椅子背后和同伴分享新挂件或者聊天。

需要说明的是,幼儿对规则的阐释性再构首先体现在其对“规则”本身的理解上。已有研究或按照规则的作用场景将其分为生活活动规则、集体活动规则、区域活动规则和户外活动规则等;[17][18]或依据规则的内容将其界定为公共规则、交往规则、学习规则、生活规则和安全规则等;[19][20]或因循规则的生成方式将其界定为先在性规则与后起性规则、兼益性与独益性规则、专制性规则与授权性规则、提倡性与命令性规则等。[21][22]以上分类均为成人对班级规则的类型思考,那么在儿童看来,他们又是如何界定规则的呢?本文呈现的是儿童视角下的班级规则分类维度,其本身便展示了规则的界定与儿童的理解之间的对话与互动,即儿童在对成人世界信息进行创造性使用和选择性吸收后形成了属于儿童世界的信息生产和概念变形。幼儿对班级规则的理解源于其与班级规则的互动实践,但幼儿对规则的时间向度、空间向度和内容向度的调整、改变和再构并非泾渭分明、相互区别,而是幼儿对当下情景的综合性回应,他们有时也会使用组合式的策略来回应教师。

(二)“隐藏剧本的书写”:幼儿阐释性再构班级规则的形成机制

幼儿阐释性再构班级规则的行动实践向我们充分展示了他们的主动性和创造性,那么这一现象何以发生?作为“隐藏文本”的实践样态是如何生成的?其中的影响因素有哪些?个中结构关系是怎样的?运行方式又是什么?对上述问题的探讨,有助于我们“深入到研究对象的过程中去,以发现那些真正起作用的隐秘的机制并揭示其中的逻辑”。[23]

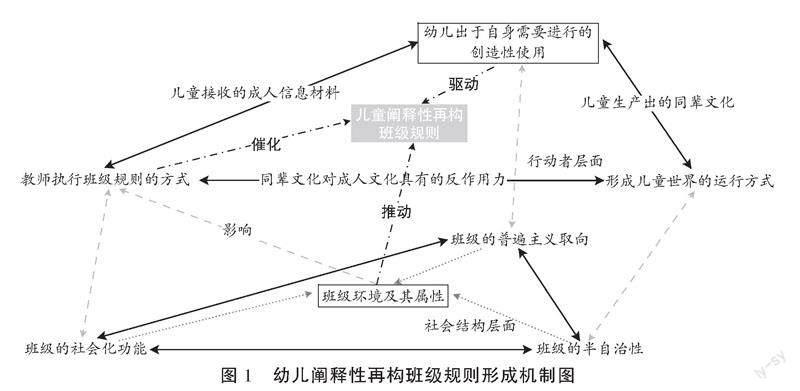

新童年社会学认为儿童是积极的行动者,他们不是成人文化的被动消费者和接受者,而是主动参与到文化的生产过程中,在与周围环境的互动关系中判断自我与社会,创造出自身文化。“构成社会基本面貌的‘现实都是起源于不断变化的社会互动。换句话说,人们共同建构了他们生活于其间的现实”。[24]在班级生活中,幼儿便是“通过对常规活动的集体生产和参与,才得以在他们自己的同侪文化和成人文化中获得自己的成员资格”。[25]具体来说,幼儿的内在需要是驱动幼儿阐释性再构班级规则的动力,他们根据接收到的成人世界信息——教师执行班级规则的方式——加以创造性使用,生成了儿童世界的班级生活运行方式。借助规模化、反复化的群体实践,这一运行方式对教师执行班级规则的方式产生了影响,促使教师对此做出回应性调整,而这客观上成了幼儿阐释性再构班级规则的催化剂,使得幼儿看到了规则制定与执行之间的弹性空间。值得关注的是,“每一种童年都是嵌套在不同社会的‘特定结构和‘文化要素中的”。[26]教师执行班级规则的内容和方式也与班级环境及其属性具有重要关联。班级规则的普遍主义取向促进了幼儿对自身个性化需要的关注,班级的半自治性为幼儿形成符合自身逻辑、适合自身行动的“处世原则”提供了机会。此外,班级具有的社会化功能,为教师的“社会代表者”身份赋予合法性地位,使其对班级规则的执行方式具有了促进幼儿社会性发展、帮助幼儿逐步融入社会生活的色彩。在这个过程中,幼儿是阐释性再构的行动者,他们以一种毫不张扬但又富有渗透性的方式推动着循环圈的运行;作为幼儿行动实践的反馈者,教师的每一次回应都对幼儿阐释性再构班级规则的方式方法、程度水平起着重要作用;班级是这一行动得以发生的场域,它决定了规则的诞生、制定和实施的全过程(见图1)。

1. “地下喷泉”:幼儿内在需要的驱动。

如同从地层深处蓄势待发、喷薄而出、气势磅礴的喷泉水,幼儿的愿望和需要背后涌动着的是生命的本能,他们酝酿并释放着自己的内在驱力。与其猜测儿童究竟为何,不如邀请儿童一起来研究。毕竟,儿童是自己生活方面的专家,他们对自己的行为最有发言权。在观察资料达到饱和后,研究者借助故事引谈法,将收集到的具体案例以讲故事的方式与他们分享,询问幼儿对故事中主人公行为的看法,对幼儿而言,他们对这些故事并不陌生,他们中的许多都是这些故事的主人公。

(1)追求好玩——释放游戏天性。

奔跑着冲向户外活动区是为了快点玩;音乐活动时摆弄乐器是因为觉得好玩;不去小便、洗手、喝水,直接进区是因为“他可能迟到了,想快一点到区域玩”……“游戏乃是儿童的天性”,[27]“想玩”成为他们回答里的高频词。对于孩子来说,无论他是游戏着,工作着,还是进行着其他活动,往往都会以一种游戏的态度和心境来行事,以游戏的精神来观照外物和自己的活动。[28]玩是儿童对游戏的表达,游戏不仅仅是玩,但玩是游戏享乐功能的直接外显化,他们在时间、空间和制度的缝隙中找寻玩的可能性,体验着夹缝中的狂欢。他们运用强大的想象力,化万物为玩具,重新界定事物的属性和功能,使其成为新的游戏素材并纳入他们的生活世界:“我喜欢收桌布,因为拿着桌布就像玩游戏一样”,“玩具也很好玩,所以收玩具还可以当金箍棒玩”。而这种“玩”是幼儿审时度势后做出的选择,他们的“玩”是克制的、小心翼翼的、伺机而动的。儿童沿着规则划定的边界线谨慎地行走,在遵守既定规则和释放游戏天性间进行着可能的尝试。

(2)享受热闹——建立亲密关系。

同伴是幼儿在园生活的重要他人之一,他们会彼此受到影响、触发或暗示,譬如幼儿热身操间隙里默契的拉手或友好的推肩、上课时偷偷闲聊“因为他们是好朋友”、午点时间与其他组的小伙伴隔空比画手势。而奇妙的是作为信号接收端的幼儿总是能很敏锐地察觉到互动发起者的“邀约”,热情地做出回应。从幼儿的表情不难发现,他们和同伴共享着难以言说但却心照不宣的喜悦和快乐。这份喜悦总是多重地、层叠地、渐次地涌向幼儿的心田。以被幼儿称为“过热闹”的上课去洗手间为例,“他们在里面玩”,“还会讲话”,在这个过程中他们体验着第一重快乐,即释放自己天性、满足当下需要的原初快乐。但其实,大家知道“要去上厕所要举手,老师允许的才能去”,这就给他们带来第二重快乐,即突破禁止带来的令人着迷的快乐,“他们觉得老师看不见他们了”,“这样不会被老师发现”,这种快乐兼具破坏性和创造性,[29]带着一点“恶”的气味儿,他们破坏了班级的原有规约,打破了既有秩序,但又创造出了一种新的规则执行方式。第三重快乐源于他们谙熟并默契地践行着这一套法则。在这里,我们看到了他们的秘密意识,他们将这种双重快乐作为一种秘密相互传递、分享、交换,生产出了新的快乐。通过共享他们发现、生产、建构出“地下文化”,形成了和规则、成人、教师的分离感,[30]通过共同保守这个秘密,形成了内群体意识。“在儿童文化中的这种共同分享的感觉与持有和分享禁止带入幼儿园的物品同样重要。”[31]

(3)摆脱无聊——稀释教师权威。

“同辈文化兴起与发展的重要特点都是在儿童尝试理解和不同程度地抵制成人世界的过程中形成的。”[32]幼儿的行动逻辑、结构规则有其自身的独特性,他们是儿童独立王国的主人,但这一王国置身于幼儿园之中,必然会受到社会代表者——教师的影响。教师是班级规则的监督者,当幼儿的兴趣、意愿、需要无法及时得到满足,并迎上教师“黑脸”时,就不可避免地会在教师与幼儿间形成一种紧张的关系。“在儿童社会里,制度化的教师身份是一个系谱,系谱的一端是阐释者身份,而另一端是立法者身份。”[33]当教师在班级规则的执行中试图成为儿童世界的立法者时,幼儿对自己世界的主宰權便随之受到牵制,这迫使他们做出维护自身权益的行为,通过对规则进行二次调整,以迂回的方式绕开规则达到自己的目的。“他们不想上课了”“他可能真的不想跳了”“因为他们想逃课了”……出于“无聊”,他们会做一些与活动无关的事情。“即使最小的孩子都能很快地找到这些简单的再次调整的能力,但这些被看作是对学校规则的公然违反和嘲弄老师的权威。”[34]而当他们成功地做到了这件事,则会从心底萌生出一种由教师的不知情引发的胜利感,这种被儿童觉察到的教师的不知觉感稀释了教师原本在他们心中的权威形象。

2. “一道门缝”:教师选择性实施规则的催化。

经过两年的幼儿园生活,大班幼儿早已洞悉幼儿园的“生存法则”——规则的执行并非说一不二,其可以通过商量加以调整。这一判断源于幼儿对教师行为的观察。因为他们发现教师会因为行为发生情景、教学方式以及行为发起者的不同,选择性地实施规则。于是,教师无意间为这座规则之城推开了一道门缝,幼儿阐释性再构班级规则是师幼共同作用下的产物。

(1)因时“灵活调整”。

由于行为发生的具体情景、学段和背景的不同,教师对幼儿阐释性再构班级规则的回应也不相同。这种具有变化性的多种回应方式使得幼儿对原有的班级规则产生新的理解和阐释。比如同样是幼儿在和同伴聊天,在集体活动时,教师可能只用眼神的注视予以回应,而在午点时间就会以点名的方式提醒幼儿不要说话,这是因为为确保在既定时间内完成教学任务,教师不得不忽视幼儿的某些小动作,不因个别幼儿影响大多数幼儿的学习。但是同一符号之于不同个体的意义并不完全相同。在幼儿眼中,这样的漠视不理成为他们接收到教师默许的信号。只有当行为高度影响课堂,教师才会采取新的回应方式。

随着学段的变化,原有的班级规则也会进行相应的调整,在小班和中班阶段,教师一般不会关注幼儿在集体活动中途上厕所的现象,“但是一般到大班的时候,我们会鼓励、引导他们上课期间坚持不去厕所,毕竟也就半小时”。对于幼儿来说,当现有新规则与原有执行规则的方式“错峰”出现时,“脱域”的旧规则就构成了一种阐释性再构行为。

还有的时候教师也会根据当前情景主动调整某些班级规则。比如Z老师看到有些值日生午饭后忘记将桌皮归位,顺手拍了拍两个离自己较近的孩子请求其帮忙送还桌皮,而没有请当日的值日生完成自己的本職工作;又或者为了确保集体活动的时间,J老师和C老师有时也会帮着幼儿一起收小餐厅的桌布、科探区的地垫,这为某些幼儿创造了溜之大吉的机会……教师对班级规则的临时调整也在无形中影响着幼儿对规则可塑性的理解。

(2)因师“宽严不一”。

教师是幼儿执行班级规则的监督者与提醒者。但每位教师的教学风格、个人性格及其秉持的儿童观与教育观各有不同。于是,同样是看到幼儿喝水所需时间较长,有些教师直接催促幼儿“快喝,喝完放了杯子就回去”,有些教师则会以儿童化的方式回应幼儿,“茶舍都要关门咯,谁还在这里喝水呢”。这种差异化的回应方式强化了幼儿对教师不同教学风格的认知,并逐渐总结出与不同教师相处的方法。

研究者在园期间不止一次在老师们的闲谈中听到“孩子们是很精的”“他们可懂老师了”等话语、C老师还和研究者分享了一个案例以佐证自己的观点:“有一次孩子午睡我不在,小川就没睡着觉,他就下了床让Z老师给他削个梨吃,就在Z老师旁边坐了一中午,还喊Z老师叫阿婆,如果我在的话,他肯定不会这么做。”案例中的小川在C老师看来是一个会因师行事的幼儿,他会准确识别出每个教师的性格特征,并对教师会对自己的行为如何回应做出了极富预见性的判断,从而对不同教师发起不同的互动。作为小老师②的J老师也有类似的感受,她时常感到同是集体活动,当她负责带班的时候,明显地看到孩子做小动作的情况会更多一些,“有些孩子你喊他,他还不理你,但如果这时候C老师喊一句,效果就不一样了”。“有时候我往那里一站,他们其实就知道自己做的是不对的了。”这是C老师对自己在幼儿心目中形象的自评。教师的教育权威制约着教育影响,作为主班教师,C老师所拥有的教育权威是其他教师无可比拟的。保罗·斯塔尔曾提出“文化权威”(cultural authority)用以指称通过影响人们思维进而影响他们行为方式的力量,我们看到具有较强文化权威的教师无需任何言语,其自身散发的力量就能向幼儿传递出一些规范或规则所涵盖的意涵。

(3)因人“量体裁衣”。

班级里的每个幼儿都是独特的生命存在,在言行举止间展现着他们的与众不同。有些幼儿常常需要老师和同伴的提醒才能遵守规则,而有些幼儿却能化身“小老师”,监督同伴的遵规情况。面对性格多样、参差多态的幼儿群体,教师在评判幼儿执行规则中也常常“因人而异”。“规则制定了,我们要去执行。这个过程当中,我们不可能保证所有的孩子都能够把它做得这么标准,所以对于个别特殊的孩子,我们也需要有一些个别的指导。”在他们看来,如果用统一的标准去衡量幼儿对同一个规则的执行程度,这是军事化的训练,是没有特色的。这也说明了幼儿的阐释性再构影响了老师,促使他们对规则进行更改或灵活地执行规则,改变他们自己的衡量标准。[35]

3. “公开剧本”:班级规则自身的推动。

在阐释性再构的形成机制中,幼儿的内在需要触发了驱动机制,教师弹性实施客观上产生了催化机制的效果。但师幼并非置身于真空之中,班级是他们生活、成长、工作的环境和场所,也由此孕育了公开宣布、师幼彼此知悉的“公开剧本”——班级规则。因此,有必要借助班级社会学的视角,将幼儿与教师的行为互动置于其发生的环境中,从班级规则的功能定位、制定原则和实施范围出发,理解幼儿阐释性再构班级规则之“何以可能”。

(1)社会期待与儿童需求的碰撞。

如果说家庭是幼儿初级社会化的重要场域,那么幼儿园就是幼儿最重要的次级社会化场域,[36]通过系统、长期、有意识地施加影响,班级生活能够帮助幼儿能动地掌握、学习和接受参与社会生活所必需的共同规范、知识技能、文化准则,形成社会适应性,取得社会资格并发展个性。不过,儿童在社会化过程中并非单纯地接受和适应社会中既有的文化,他们同样会以自己的独特方式改变、发展、创造社会文化。“儿童生活中的所有活动,都为其自身的目的所决定,因此,他的整体人格不允许偏离他的目的。另一方面,学校则期望每一个孩子都有正常的生活方式。因此,两者之间的冲突就不可避免了。”[37]于是,儿童需要与社会需要之间的矛盾就成了儿童阐释性再构班级规则的推力,促使他们在内化社会行为规范的要求、整合外界信息的基础上建构自己的儿童社会准则,创造了儿童文化。可以说,儿童在社会化过程中,既受到社会化模式的影响,也在实践中推动着文化的发展与更新。[38]由其重构、创造、更新的儿童文化同样对身处班级之中的教师产生影响,使其反思自身教育行为,积累教育经验,完善教育观念,对幼儿的阐释性再构做出适当的回应性调整。

(2)集体规范与个体能动的交织。

所谓普遍主义是指按照普遍公认的规则去行动。学校是典型的以普遍主义为首要价值取向的社会组织。[39]在这里,除偶发性的突发情况外,大家基本按照相同的时间表安排自己的一日生活,共同遵守各项活动的行为规范和实践准则。这些规则是班级成员充分表达权利诉求后协商讨论的结果,其遵循着集体主义原则,即班级的每一条规则,都有主动支持的拥趸,也有被动同意的少数,所谓共同商量,也非人人一票、全票通过。每个孩子都是与众不同的个体,他们有着自己的的行动逻辑、行事风格、行为准则,但是学校生活有学校生活的逻辑,学校用统一的标准要求所有的儿童,这样必然造成两者的冲突。“空间里到处弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被生产关系所生产。”[40]在儿童群体组成的班级社会里,儿童不仅受到集体性对个体性的制约和支持,也在以隐蔽的展示个体性的方式重新生产着集体性。譬如规则的普遍性也在无形中为幼儿生成了“福利时间”,在规定时间范围内,提前完成活动的幼儿常常拥有自由支配时间的“特权”或者下一个活动的优先选择权,做事快就成为儿童群体总结出的班级隐形规则,而这既是规则的普遍性带来的,也是儿童的个体性生成的。

(3)教师指导与自主管理的争夺。

班级并非依靠幼儿的力量独自管理自身,他们需要成人社会的代表者——教师的介入、指导,甚至由教师支配班级组织的日常运行过程。任何班级规则所约束的都是学生,是学生规范的一种,至于对于教师言行的约束,则来自教师的工作规范。[41]这就是说,幼儿园班级处于半自治的组织运行状态,它要受到来自教师基于教育目标的控制。因为“舍此控制而让班级完全自治,实质上意味着放弃对于学生社会化基本场所的规范性建构工作”。[42]于是,一种规范性文化与需求性文化的碰撞就自然形成了。[43]对儿童来说,他们的言行举止常常是以满足个体的需要为目的的,而这同社会的期待常常失调甚至冲突,其中的“非制度成分”就成为教师需要规范的内容。面对社会权威,位于制度低位者的幼儿不得不适当控制自己的个体需要以规范自身行为,与此同时他们也尝试通过改编规则、变通落实,实现本我的释放。这种颇具地下文化意味的集体性回应也构成了儿童文化的重要组成部分,[44]他们通过对以教师为代表的制度、规范及权威的曲线抗争,表达了自身期待在“与成人共处的社会空间里占有一席之地”的诉求。[45]

四、讨论

幼儿阐释性再构班级规则的实践样态及其形成机制中存在一些“悖论性事物”,值得进一步探讨。譬如为何幼儿说的一套,做的一套?为什么教师时而严厉,时而睁一只眼闭一只眼?班级规则是如何演化为制定版和执行版的?对上述问题的深入思考有助于我们更好地理解儿童、理解规则、理解教育。

(一)二重性的共存:幼儿的言行分离

幼儿对自身行为的释义汇集成了一幅“马赛克”作品,玩、过热闹、无聊成为幼儿对故事主人公行为的合理化解释。但知晓班级规则的他们为什么不按此行事呢?

二重性是指事物本身所固有的两种属性,这意味着同一种事物可能存在不同的方面,譬如教学的二重性是预设性与生成性,道德需要的二重性是功利性与超功利性,光的二重性是波动性与粒子性……而作为人的儿童,作为儿童的人以及他们的活动空间——幼儿园班级也同样具有二重性的特征。人的适应性与超越性,儿童的守卫心理与渴求融入,班级的儿童性与成人性兼具对立与统一性,在一定条件下相互转换,而这为我们理解幼儿言行分离提供了三条可能的路径。

其一,班级规则虽是师幼共同商定形成的一种规范和准则,但由于其承载着社会化功能,又兼具普遍主义特征,其在班级生活实际实施中或多或少具有强制和既定的色彩,这些成人强加的给定之物,常常被幼儿视为对自己存在价值的一种威胁,[46]触发了幼儿骨子里的自主性和创新性。为了摆脱这些外在的规定,幼儿动用自己的主观能动性创构了更适合他们生活方式的“潜隐剧本”。涌动的天赋本性牵引着幼儿,成为他们“独立王国”中的“立法者”。对于教育者而言,首先应该意识到儿童的知行不一并非缺乏对规则的内化,他们的阐释性再构行为恰恰展示了儿童的分析、评估和创造能力。当然,天性本无善恶,社会存在秩序。教育的责任就在于发掘个体身上潜藏着的、尚处于暧昧混沌状态的天性,保护人的天性中积极的、具有正向价值的方面,尽量克服或抑制天性中消极的、具有负向价值的方面,促进一切天赋能力和力量朝着人的成长和社会进步的方向发展。作为天性的儿童骨子里的创造性需要教育加以善意的干预,将其引导至合适的“水渠”。

其二,抵抗规则是保卫儿童世界的方式之一,而遵守规则是儿童进入成人世界的一把钥匙。幼儿的阐释性再构行为多建立在不破坏班级规则的基础上,这种小心翼翼的二次调整看似隐蔽地解构了班级规则,实际上又以间接的方式认同了遵守班级规则的合理性。“有资格成为成人世界中的一员,并加入成人世界之中,对于孩子们来说很重要。尽管如此,对于某些限制他们行为的成人规则,随着孩子们理解力与判断力不断发展和增强,自然形成了一种抵抗力。孩子们既认可成人制定的规则,又对这些规则产生一种普遍的抵抗,这种现象在儿童文化中很常见。”[47]这些规则既是他们进入成人世界的通行证,也对他们儿童世界造成一定挑战。因此,面对眼前的班级规则,他们内心深处萌生了一种爱恨交织的复杂心理。幼儿园是成人和儿童共同生活的场所,教师在学习如何理解儿童的同时,儿童也在学习如何与成人打交道。因此,创造一些适应成人世界的心理空间,为幼儿的矛盾心理保留过渡期,是教育者理解儿童的一种方式。

其三,幼儿园班级是严肃而活泼的,它一方面支持或保留儿童世界的建构,一方面引导儿童向成人世界的规范看齐,既是温暖的共同体,也是严肃的制度化空间,兼具成人世界和儿童世界的特征。“特定社会状态下人们的心智结构是特定社会结构的产物”,[48]幼儿的行动也受到班级场域的无形影响。班级中的儿童社会是在制度化环境中生存、建构的,他必将带有制度化的色彩和行动逻辑,但儿童社会的主角又是儿童,因此其行动逻辑、结构规则又有其独特性。[49]幼儿园班级是由儿童集聚形成的制度化的群体集合,带着儿童结伴的社群特点,也具有制度规范的属性要求。前台生活与后台生活便是这一环境带来的产物。幼儿一方面积极主动地维护班级规则,另一方面也在试图寻找班级规则的空隙。两种平行并存的生活能否交织、融合、渗透?这或许需要教师为弱化前台思维而付出些许努力。让前台后台化,或在前台与后台之间搭建“间台”作为缓冲地带,[50]支持其在儿童世界中自主、自由、自发地理解规则。

(二)多重身份交叠:教师的时紧时松

幼儿的阐释性再构引起了教师的回应性调整,而这种回应是自相矛盾的。教师有时要求幼儿遵守班级规则,有时又对幼儿阐释性再构班级规则的行为视而不见,甚至是主动为幼儿留“一道门缝”。教师为何如此?

要想回答这一问题,首先需要理清教师的角色定位,因为“当一个行动者担当一种已确立的社会角色时,他通常发现,一种特定的前台已经为它设置好了”。[51]那么,教师是谁?传统社会中的教师是毫无争议的社会代表者,是无可替代的知识传递者,是至高无上的知识权威,随着时代发展、社会变迁、认识更新,这种基于工具理性的教师角色定位不断受到批判和解构,信息技术的突飞猛进使得教师从全知全能的神坛上走下来,民主的进步呼唤着担当道义、兼济天下的“半支配阶层代言人半公共知识分子”式教师,[52]教师属性的再解读敞亮了教师“活生生的人”的生命属性。综观古今,对教师的身份定位无外乎两种倾向:一是作为教师的人,即将教师视为履行教师职责、义务, 按照教师职业规范行事的人,强调教师角色人的一面;二是作为人的教师,即将教师视为有血有肉、拥有喜怒哀乐、七情六欲的人,关注教师自然人的一面。由于教育对象和施加教育影响的方式的特殊性,幼儿园教师的角色人身份又有着更为多元的解读。就师幼关系而言,教师不仅是看护、養育幼儿的“类父母”,也是为社会新成员传道、授业、解惑的师者,兼具教师与父母的双重身份。于是,当教师以师者身份对幼儿施以教育时,他们就会努力扮演起社会化代理者的角色,[53]对幼儿进行有目的、有意识的影响。当教师以“类父母”身份对幼儿施以保育时,他们又会扮演起妈妈或者爸爸的角色,照顾幼儿的饮食起居。

而角色人与自然人是幼儿园教师身份角色的一体两面,影响着教师的教学行为。譬如是角色人时,教师需要遵循一视同仁的原则,平等地对待每一个孩子,而是自然人时,其人际交往具有倾向性和偏向性,这使得教师尽管努力做到悬置主观偏见,也难免流露出对个别儿童的偏爱。这就出现了因幼而异。而且,自然人本能爱孩子的慈幼心理也使得教师在规则实施中因时而变,尝试理解幼儿行为的合理性,在价值判断和事实判断之间摇摆不定,有时甚至会忘记原本的班级规则。而不论是角色人与自然人的身份转换,还是社会代理者与“类父母”的角色转换,转换的程度、时机以及多元身份的权重又因教师自身性格、教学风格、教育观、儿童观而有所不同,因而出现因师而异。当我们将这些要素排列组合起来,就形成了教师面对教育行为的多样回应。我们要像理解儿童一样理解教师,理解其回应中的矛盾心理,鼓励同班级的教师对此展开交流研讨,在求同存异中更好地支持幼儿成长。

(三)解构维系秩序:规则的“似变非变”

在实际的班级生活中,不论是幼儿还是教师,都在规则的执行和实施过程中根据具体情境适时地调整了班级规则,由此形成了“一和多”的规则群,即一个大家公认的官方版班级规则和多个经过行动者再阐释后形成的民间版班级规则。而基于行动者对班级规则的理解不同,民间版班级规则又大致可以分为教师民间版与幼儿民间版两个亚类。幼儿会根据教师民间版班级规则调整自己的原有行为,从而更新幼儿民间版班级规则,与此同时,教师也会对幼儿民间版班级规则的各种实践行动予以回应,调整原有的教师民间版班级规则。

从组织运行的角度而言,儿童的阐释性再构也是班级生活的重要组成部分,促使整个班级社会的正常运转,它是介于极度自由与极度反抗之间的平衡器,维持班级原有秩序也保证适度的边界弹性。所以,幼儿的二次调整实际上生产出了一个充满悖论性的有趣现象,即一方面儿童表面上遵守规则是为了实际上的解构规则,另一方面儿童的解构规则又恰恰维系了遵守规则带来的秩序感。如此,虽然规则的形式因情景场合、实施对象、执行主体的影响受到调整,但規则的功能用途却始终是维护班级基本秩序,儿童对规则的阐释性再构正是反映了规则兼具显性约束和隐性调适的特点,在规则变与不变的循环中形成了一种悖论性自反机制,强化了班级规则对幼儿班级生活的指导作用。但是,真正有助于儿童成长的是内部纪律,“当一个人是自己的主人,在需要遵从某些生活准则的时候,他能够节制自己的行动,我们称他是一个守纪律的人”。[54]真正的规则是孩子能够自己约束自己行为的、主动遵守的规则,而这样的规则离不开儿童的参与制定。规则是抽象的,需要行动者在具体情景中进行创造性运用;规则也是弹性的,行动者在执行中具有一定的自由裁量权。这种创造性运用和自由裁量权或许是优化规则的可能途径。只有关注儿童内在的自由与秩序的伸展,才能建构出更加合理民主的班级规则。[55]

五、结语

在跟随幼儿的脚步探秘童年世界的旅程中,一幅幅幼儿绘制的“惊人之作”(保罗·威利斯语)在我们面前徐徐展开。“民族志学者的工作不单单是从主位的或局内人的视角收集信息,还要从客位的或外界的社会科学的视角出发来解释这些资料。”[56]当我们跳出局内人框架,合上旅行日记本掩卷深思,与研究现象的距离感似乎又能带给我们些许新的感受和思考。而这些从脑袋里冒出来的“边角闪念”正是阐释性再构的价值所在——从儿童文化中反观自身,即儿童吸收和利用成人世界信息生产出的同辈文化又促成了成人文化的再生产与发展。这种嵌入—再造的螺旋式循环为我们注入了一种兼具反哺性和自反性的双重能量,推动着游走于儿童文化与成人文化的文化掮客——学前教育工作者“必须为了孩子的利益作批判性的自我反思”。[57]

注释:

①此处的“心照不宣”特指对于教师而言,幼儿不会公开向其分享这一行动逻辑,即于教师而言的“潜隐剧本”,但幼儿彼此间谙熟其中的处事原则。

②N园对新手教师的称呼。

参考文献:

[1]斯科特.支配与抵抗的艺术——潜隐剧本[M].王佳鹏,译.南京:南京大学出版社,2021:64.

[2]河合隼雄.爱哭鬼小隼[M].蔡鸣雁,译.杭州:浙江人民出版社,2013.

[3]ALLISON J, ALAN P. Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood[M]. London: Falmer Press,1997.8.

[4][6][14][16][25][32]科萨罗.童年社会学[M].程福财,译.上海:上海社会科学院出版社,2014:5,5,40,116,112-123,112.

[5]CORSARO W A. Interpretive reproduction in childrens play[J]. American Journal of Play,2012,4(4):488-504.

[7]王碧琮,彭茜.论幼儿“二次调整”班级规则的形式及其意蕴[J].广东第二师范学院学报,2019,39(6):48-52.

[8][9]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:104,106.

[10]郭玉霞.质性研究资料分析活用宝典[M].台北:高等教育文化事业有限公司,2009:85.

[11]盛晓明.地方性知识的构造[J].哲学研究,2000(12):36-44+76-77.

[12]哈耶克.法律、立法与自由:一卷[M].邓正来,张守东,李静冰,译.北京: 中国大百科全书出版社,2000:63.

[13]GARETH A. Jones: making space for young children[J]. Progress in Development Studies,2011(11):145.

[14]黄进.儿童的空间和空间中的儿童——多学科的研究及启示[J].教育研究与实验,2016(03):21-26.

[15][31][34][35][47]科萨罗.我们是朋友[M].张京力,单桐,译.北京:科学普及出版社,2012:99,104, 96,104-105,96.

[17]王妍君.中班幼儿一日生活中违规行为的类型及影响因素研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2019.

[18]田婧.大班幼儿违规行为表现研究[D].武汉:华中师范大学,2018.

[19]高志娟.3~6岁幼儿违规行为研究[D].南京:南京师范大学,2011.

[20]先军霞.中班幼儿违规行为的研究[D].大理:大理大学,2021.

[21]陈世联.对幼儿园班级规则的记录与分析[J].学前教育研究,2011,203(11):40-44.

[22]陈世联,张小翠.基于幼儿园日常生活活动规则的观察与分析[J].早期教育(教科研版),2013(12):25-28.

[23][56]费特曼.民族志:步步深入[M].龚建华,译.重庆:重庆大学出版社.2020:208,10.

[24]许放明.社会建构主义:渊源、理论与意义[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2006(03):35-39.

[26]王友缘.童年研究的新范式——新童年社会学的理论特征、研究取向及其问题[J].全球教育展望,2014,43(1):70-77.

[27]黄进.儿童游戏文化引论[M].南京:南京师范大学出版社,2012:1.

[28]边霞.论儿童文化的基本特征[J].学前教育研究,2000(01):14-16.

[29]河合隼雄.孩子与恶[M].李静,译.上海:东方出版中心,2014:30.

[30]范梅南,萊维林.儿童的秘密[M].陈慧黠,曹赛先,译.北京:教育科学出版社,2018:23.

[33][49]王海英.儿童共同体的建构[M].北京:高等教育出版社,2008:59,50,46.

[36]陈学金.儿童如何融入社会?——托班日常生活与群体秩序的民族志研究[J].民族教育究,2021,32(5):70-81.

[37]阿尔弗雷德·阿德勒.儿童的人格教育[M].彭正梅,彭莉莉,译.北京:人民出版社,2006:22.

[38]张东娇.儿童文化与预期社会化[J].教育科学,1992(02):14-17.

[39][41][42][43]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,2019:300,315,319,295.

[40]包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2002:48.

[44]CORSARO W A, EDER D. Childrens peer cultures annual review of sociology,1990,16(1):197-220.

[45]张莉.“方圆”内外:幼儿园班级生活中儿童规则实践的民族志研究[J].江苏第二师范学院学报,2020,36(4):59-68.

[46]吴康宁.自主创新:幼儿的天性、天能与天权[J].学前教育研究,2002(04):19-21.

[48]布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:13.

[50]王海英.对“两面派”儿童的一种社会学解读[J].学前教育研究,2003(Z1):31-32.

[51]戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].黄爱华,冯钢,译. 杭州:浙江人民出版社,1989:27.

[52]吴康宁.教师:一种悖论性的社会角色——兼答郭兴举同志的“商榷”[J].教育研究与实验,2003(04):3-10+20.

[53]王怡,王冬兰.幼儿园中作为社会化代理的教师[J].学前教育研究,2005(06):34-37.

[54]蒙台梭利.蒙台梭利幼儿教育科学方法[M].任代文,译.北京:人民教育出版社,1993:107.

[55]宋坤.论基于儿童自由的规则教育[J].当代教育科学,2015,409(10):3-6+14.

[57]范梅南.教学机智——教育智慧的意蕴[M].李树英,译.北京:教育科学出版社,2014:68.

The Birth of “Hidden Transcript”: Ethnography Research on Childrens Interpretive Reproduction Class Rules

GAO Yuxia, WANG Haiying

(School of Education Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097 China)

Abstract: Based on the ethnography field work, the study found that children formed a new set of daily life law by extending the duration of activities, expanding the space boundary of activities, and redefining the content of activities, which realized the interpretive reconstruction of class rules. Among them, the intrinsic needs of young children are the driving force behind their interpretive reconstruction of class rules. The selective implementation of class rules by teachers objectively has a catalytic effect, and the class rules and their attributes that children interact with also quietly play a driving role. The attention to the three paradoxical phenomena of childrens inconsistent words and actions, teachers management sometimes strict and sometimes tolerant, and rules seeming to change but not changing that arise from this helps us understand children, rules, and education better.

Key words: interpretive reproduction; preschool children; class rules; new sociology of childhood

(责任编辑:刘向辉)

* 基金项目:国家社会科学基金一般课题“我国‘新乡土幼教体系的构建与实践研究”(22BSH080)

** 通信作者:王海英,南京师范大学教育科学学院教授,博士,博士生导师