针刺结合屈膝站立对中风膝过伸患者肌电及步行能力的影响

林宇煌,李长君,尹中懿,林相扶,陈 伟,钟雄志,马文骁

(三亚市中医院,海南 三亚 572000)

中风后患侧下肢肌力减弱,肌张力增高,肢体控制能力下降,患者为了保持身体的平衡,在步态模式上表现出相当大的变化,其中一个变化是在站立行走阶段的膝过伸步态,严重影响患者步行速度和效率,75%的患者在现实环境中步行困难[1-2],因此寻找改善患者患侧下肢膝过伸步态的方法具有重要的意义。常规康复治疗流程简单,难以针对中风膝过伸患者症状进行治疗。中医认为中风后膝过伸属于“痉证”范畴,主要病因标记在于患者中风后经络瘀阻、气血运行不畅所导致[3]。针刺能够通经导气,达到调脑脉、通督脉、畅元神的效果,促进共同运动转化为分离运动[4],而膝关节屈曲减少源于股四头肌收缩过度激活,屈膝站立训练可以缓解患侧下肢膝关节屈曲减少[5-6]。目前针刺结合患侧下肢单腿不同角度屈膝站立训练对中风膝过伸患者的临床疗效尚未明确,基于此,本研究采用针刺结合患侧下肢单腿不同角度屈膝站立训练对中风膝过伸患者进行治疗,研究其对患者下肢肌电及步行能力的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 根据纳入标准和排除标准筛选2022 年1 月-2023 年5 月在三亚市中医院康复科门诊及住院治疗且符合条件的中风膝过伸患者60 例,采用随机数表法分为治疗组和对照组,各30 例。治疗组,男16 例,女14 例;年龄48 ~73 岁,平均(58.80±8.67)岁;身高153 ~184 cm,平均(164.80±6.58)cm;体质量51 ~89 kg,平均(62.63±9.43)kg;发病时长2 ~9个月,平均(5.86±2.83)个月。对照组,男17 例,女13 例;年龄48 ~73 岁,平均(58.50±8.55)岁;身高153 ~184 cm,平均(166.20±6.89)cm;体质量51 ~89 kg,平均(64.53±9.97)kg;发病时长2 ~9个月,平均(5.83±2.72)个月。2 组性别、年龄、身高、体质量、发病时长等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有参与本研究的患者及其家属对本研究均知情同意,签署知情同意书,实施过程中患者的信息、隐私和权益都会受到保护,并且本研究实施前已经通过了三亚市中医院伦理委员会的批准,批件号为:2021(科研)第(011)。

1.2 纳入、排除、脱落与剔除标准

1.2.1 纳入标准 西医诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[7]或《中国脑出血诊治指南2019》[8]中的相关标准,中医诊断符合《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[9]中的相关标准者;膝过伸诊断标准为Loudon 膝过伸诊断方法膝过伸角度>5°[10];首次发病,生命体征平稳者;病程15 d以上,12个月以下者;成年者;意识清醒,能配合治疗、独立步行者等。

1.2.2 排除标准 患有严重心脏病、肾功能不全、传染病、严重下肢关节病变或下肢残缺者;小脑病变及晕针者;独立行走距离低于10 m 者;合并认知功能障碍者等。

1.2.3 脱落标准 不配合治疗者;突发疾病加重,跌倒骨折或治疗周期不足,不可抗拒因素被迫中途退出等。

1.3 方法 对照组给予康复科脑血管病常规处理及常规康复治疗。治疗组:除基础治疗外,患者健侧卧位卧于床上,躯干及肢体放松,选取患侧下肢足阳明胃经经穴髀关、伏兔、足三里、丰隆,足少阳胆经经穴环跳、膝阳关、阳陵泉,足太阳膀胱经经穴殷门、委中,采用0.30 mm×40 mm 毫针进行针刺,均施以平补平泻法,每次留针30 min,拔针后给予患者患侧单腿屈膝站立训练,从原始膝过伸位屈膝到15°,30°逐渐增加,并在每个规定的角度停留10 s,到达最大规定角度停留后辅助患者膝关节伸直站立,整个训练过程中患者尽量挺胸抬头,治疗师做好患者跌倒防护,每个角度屈膝训练重复5 次,每日1 次,5 次/周,连续治疗4 周。

1.4 观察指标

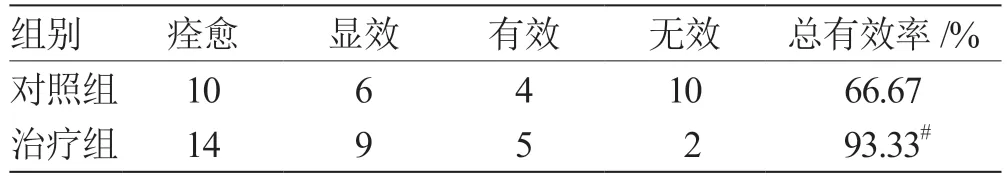

1.4.1 临床疗效 治疗4 周后,根据膝过伸相关标准对患者临床疗效进行评价,显效:患者膝关节最大伸展角度<5°,同时在没有干扰的情况下平视前方直走50 m,未出现膝过伸症状;有效:患者膝关节最大伸展角度<5°,同时在没有干扰的情况下平视前方直走50 m,膝过伸次数较治疗前减少一半及以上;无效:未达到上述标准者。治疗总有效率= 1-无效率。

1.4.2 下肢肌群表面肌电均方根值(RMS) 治疗前及治疗4 周后,采用南京韦思医疗科技股份有限公司提供的表面肌电分析系统BioNeuro Infiniti-Flexcomp 软件V6.0 版本对患者下肢肌群表面肌电RMS 进行检测,将两个通道极片贴于双侧股四头肌、腘绳肌、胫骨前肌、小腿三头肌中间肌腹的位置,贴极片的部位要暴露充分,去除皮肤上的毛发及死皮等,并用蘸酒精的棉签擦拭粘贴部位去除杂质及静电,将A 通道贴于患侧,B 通道贴于健侧,极片贴好后将设备调到开放式训练模式,嘱患者做股四头肌、腘绳肌、胫骨前肌、小腿三头肌的用力收缩和放松运动进行测试,观察并记录双侧股四头肌、腘绳肌、胫骨前肌、小腿三头肌主动收缩的RMS 均值。

1.4.3 起立-行走计时测试(TUGT)、威斯康星步态量表(WGS)评分及膝过伸次数 治疗前和治疗4周后,采用TUGT 对患者坐位状态下起立到行走所用的时间进行测定;采用WGS 评分[11]对患者步态异常情况进行评估,总分14 ~45 分,得分越高患者步态异常越严重;统计2 组膝过伸次数。

1.4.4 步态空间参数 治疗前和治疗4 周后,采用杭州强新医疗设备有限公司提供的GaitWatch 三维步态分析与运动训练系统对患者步态空间参数步频、步速、步幅进行检测,步频、步速、步幅值越大患者步行功能越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0 统计软件对2 组数据进行处理,计数资料用χ2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,满足正态性和方差齐性,采用t检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组临床疗效比较 见表1。

表1 2 组临床疗效比较(n = 30) 例

2.2 2 组下肢肌群表面肌电RMS 比较 见表2。

表2 2 组下肢肌群表面肌电RMS 比较(± s,n = 30) μV

表2 2 组下肢肌群表面肌电RMS 比较(± s,n = 30) μV

注:与对照组比较,# P <0.05;与治疗前比较,△P <0.05

组别 时间 股四头肌 腘绳肌 胫骨前肌 小腿三头肌健侧 患侧 健侧 患侧 健侧 患侧 健侧 患侧对照组 治疗前 51.57±7.39 30.54±8.51 28.15±6.68 7.46±2.75 28.85±6.25 6.47±2.58 32.51±5.70 13.08±4.61治疗4 周后 52.42±7.25 32.02±9.50 29.12±6.41 8.90±3.05 29.29±6.01 8.25±2.96△ 33.19±5.10 13.84±4.28治疗组 治疗前 56.05±6.66 27.84±7.08 29.64±8.07 7.40±3.59 29.61±5.85 6.64±2.97 33.00±6.72 12.20±4.95治疗4 周后 56.70±6.67 30.31±6.39# 30.07±7.26 10.29±4.15#△ 30.40±5.88 9.27±4.05#△ 33.75±6.39 14.40±5.97#

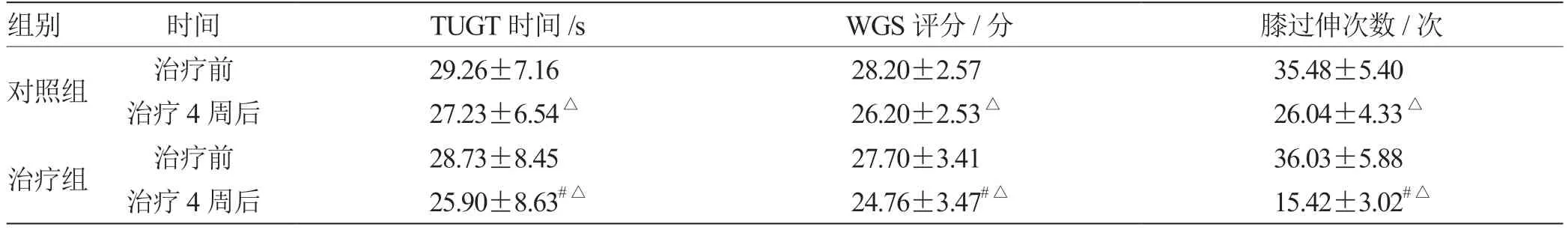

2.3 2 组TUGT、WGS 评分及膝过伸次数比较 见表3。

表3 2 组TUGT、WGS 评分及膝过伸次数比较(± s,n = 30)

表3 2 组TUGT、WGS 评分及膝过伸次数比较(± s,n = 30)

注:与对照组比较,# P <0.05;与治疗前比较,△P <0.05

组别 时间 TUGT 时间/s WGS 评分/分 膝过伸次数/次对照组 治疗前 29.26±7.16 28.20±2.57 35.48±5.40治疗4 周后 27.23±6.54△ 26.20±2.53△ 26.04±4.33△治疗组 治疗前 28.73±8.45 27.70±3.41 36.03±5.88治疗4 周后 25.90±8.63#△ 24.76±3.47#△ 15.42±3.02#△

2.4 2 组步态空间参数比较 见表4。

表4 2 组步态空间参数比较(± s,n = 30)

表4 2 组步态空间参数比较(± s,n = 30)

注:与对照组比较,# P <0.05;与治疗前比较,△P <0.05

组别 时间 步频(步/min)步速/(cm/s) 步幅/cm对照组 治疗前 77.84±6.94 38.40±4.83 52.71±7.49治疗4 周后 86.83±8.30△ 46.75±5.38△73.41±8.50△治疗组 治疗前 78.29±6.83 38.95±4.32 53.41±8.45治疗4 周后 97.33±9.41#△ 64.83±7.40#△85.07±9.15#△

3 讨论

中风即脑出血或脑缺血性疾病,可引起患者不同程度的运动功能障碍,超过80%中风膝过伸患者可恢复不同程度的步行能力,其中有一半左右患者在行走过程中出现膝过伸症状,患者临床主要表现为站立或行走过程中下肢支撑期出现的关节过度伸展现象,其可导致患者步频减少,步长变短,步行速度降低,长期膝过伸还可引起患者膝关节退行性病变,影响患者步行功能的恢复的同时增加患者跌倒的风险[12-13]。常规治疗中风主要通过药物对患者进行血压、血脂、血糖、凝血功能等控制进而改善其病情,在改善患者膝过伸症状方面应用效果不佳[14]。

目前对于脑卒中后膝过伸的康复训练方法大多注重下肢的稳定性和协调能力,忽视了基本的肌力训练,因而不能很好地提高步行能力[15]。运动训练可改善平衡和行走表现,渐进式抗阻和平衡锻炼是改善慢性中风膝过伸患者短期平衡和步行速度的有效手段[16]。本研究结果显示,治疗组治疗4 周后TUGT 短于对照组,WGS 评分及膝过伸次数低于对照组,步频、步速、步幅高于对照组,说明针刺结合患侧下肢单腿不同角度屈膝站立训练可改善患者步行功能。中医穴位治疗中,针刺髀关可舒筋活络,散寒止痛;针刺伏兔、膝阳关可疏通经络、散寒化湿;针刺足三里可补益气血、通络除痹;针刺丰隆可消肿止痛;针刺环跳可利腰腿、通经络;针刺阳陵泉、委中可活血化瘀、通络止痛、舒筋缓急、通筋活络;针刺殷门具有强健腰膝,舒筋活络的作用[17-18]。而进行患侧单腿屈膝训练在患者屈膝向下的时候股四头肌做的是离心收缩运动,肌肉收缩强度较大,且不同角度屈膝训练,在屈膝角度从0°到15°再到30°不断增加的过程中,患侧股四头肌的离心收缩程度持续增强,可以进一步加强股四头肌肌力的恢复,强化膝关节的控制能力及运动能力,进而改善步行能力。临床上可通过步态分析后有针对性地改善相应关节的角度来提高中风膝过伸患者的步行能力[19]。

中风膝过伸患者患侧下肢的肌力下降,运动功能减弱,站立步行中出现膝过伸现象,严重影响患者的步行能力和生活质量,单纯的股四头肌肌力减弱并不是导致膝过伸的直接原因,股四头肌痉挛也是导致膝过伸的潜在原因[20]。本研究结果显示,治疗组治疗4周后股四头肌、腘绳肌、胫骨前肌、小腿三头肌患侧表面肌电RMS 均高于对照组,说明针刺结合患侧下肢单腿不同角度屈膝站立训练可改善患者下肢肌肉的功能。足三阳经穴位针刺常用于中风后下肢运动功能障碍的治疗,针刺足三阳经穴能够强化拮抗下肢的伸肌运动,改善患者下肢屈肌状况,促进共同运动转化为分离运动,选取患侧下肢足阳明胃经经穴髀关、伏兔、足三里、丰隆等穴均可治下肢痿痹,针刺足阳明经穴,能够抑制下肢伸肌过度兴奋从而改善痉挛;足少阳胆经经穴环跳、阳陵泉治下肢痿痹、膝阳关半身不遂,足太阳膀胱经经穴殷门、委中治下肢痿痹;足太阳经穴能够缓解痉挛、通调阴阳平衡,起到气血通畅和改善肢体功能的作用,因此进行针刺可以促进患者下肢运动功能的恢复[21-22]。而患侧下肢单腿不同角度屈膝站立训练对患者进行患侧单腿屈膝站立训练的过程类似于对下肢的强制性训练,下肢强制性运动疗法对于改善患者肌肉强度,进而促进相关功能改善[23]。

综上,针刺结合患侧单腿不同角度屈膝站立训练能改善中风膝过伸患者下肢肌肉的功能,提高中风膝过伸患者的步行能力,具有较好的治疗效果,值得在临床推广。在研究过程中,笔者发现在对纳入患者的治疗中有少部分患者因住院环境不适应睡眠不好而训练状态不佳,训练状态有轻度起伏,可能会对患者的恢复程度有轻微影响;另外,患者回病房后自行活动的量也可能成为实验结果的影响因素之一;同时本研究纳入的样本量较少,研究数据的全面性也可能会受到一定影响,因此在往后的研究中需关注患者的睡眠质量,并加大样本量和记录患者自行活动的相关数据。