《齐民要术》农谚及其文化意蕴探赜

《齐民要术》所征引的农业谚语,以辞约旨微的语言表达了中国古代农耕经验、价值观念与生态哲学,农谚语言包含了中国文化中的忧患意识、道德意识以及自强不息、实践创新等精神,反映了北魏时期中国文化、社会与民众心理,是农耕文明的语言结晶。

中国农业谚语承载了汉语的人文内涵,鉴照出丰富的中华文化精神,是管窥中国历史与社会的一隅。《齐民要术》是中国古代征引农谚数量、种类最为丰富的农书之一。此书“采捃经传,爰及歌谣”,引用大量典籍与俗谚,结合实践传播农业经验。《齐民要术》所征引的农谚约45条,是研究我国古代农业语言和农耕文化不容忽视的文献资料。

务实重功 勤勉有为

根据温端政《谚语》一书中的界定,谚语的语义分为字面意义和实际意义。实际意义可以通过引申、抽象和概括产生深层含义。《齐民要术》数条农谚具备表意双层性,农谚的语义也随着语境、时代和地域的变化而变化,继而使部分非隐喻性农谚具备隐喻性。以下数条农谚,以隐喻的方式表达了农业生产中“有备无患”“勤勉有为”的智慧。

谚曰:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木”。(《齐民要术·序》)

此谚为隐喻性农谚,意为:“制订一年的计划,不如种谷;制订十年的计划,不如种树。”《齐民要术》以故事为例说明事理:

李衡于武陵龙阳汎洲上作宅,种甘橘千树。临死敕儿曰:“吾州里有千头木奴,不责汝衣食,岁上一匹绢,亦可足用矣。”吴末,甘橘成,岁得绢数千匹。恒称太史公所谓“江陵千树橘,与千户侯等”者也。樊重欲作器物,先种梓、漆,时人嗤之。然积以岁月,皆得其用,向之笑者,咸求假焉。此种植之不可已已也。谚曰:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木。”此之谓也。(《齐民要术·序》)

樊重欲制器物,先种梓树和漆树,虽当时受旁人嗤笑,但数年之后,人皆求借于樊重,可见远见与计划的重要性。此谚用以赞美李衡,升华了前文故事,表面义旨在说明种植谷物与树木需要准备的时间,隐喻行事须有长远计划。

此谚典出《管子》,原本内容更加完整,隐喻义更为丰富,具有好德修身的含义。

一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。一树一获者,谷也;一树十获者,木也;一树百获者,人也。我苟种之,如神用之,举事如神,唯王之门。

此谚中“树”与“人”形成一对隐喻系统,这源于二者在“培养”“生长”方面存在相似性。此谚在语言构成上符合经济原则,省略了主语“人”和形容词“好像”“正如”,构成上下平行的隐喻结构。“终身之计,莫如树人”使语义拓展至立德树人与王霸之业的含义,同时后文补充说明“树谷”“树木”“树人”所获,引申至“我”“神”和“王”的博喻关系,使此篇表意在整体上层层递进,形成具有节奏感、哲理性的精炼句式。

《齐民要术》中以另一条农谚总结李衡的故事,偏重于种植果树的计划经验:

按杏一种,尚可赈贫穷,救饥馑,而况五果、蓏、菜之饶,岂直助粮而已矣?谚曰:“木奴千,无凶年。”盖言果实可以市易五谷也。

此谚以言简意赅的形式,总结了《齐民要术·序》中李衡以果树营生的道理。意为:“杏子尚可救饥馑、贫困,何况像丰饶的五果、蓏、菜之类,果树的种植难道只是辅助粮食供应而已吗?如谚所云:‘种植果树上千,年年没有凶险。这是说果实可以在市场上交易五谷。”此谚与前文遥相呼应,同样强调农业文化中的备患思想。

谚曰:“桃李不言,下自成蹊。”

此谚最早见于《史记·李将军列传》,太史公引之用以赞李广将军。《史记》三家注解释了此谚的隐喻义,《史记·索隐》按:

姚氏云:“桃李本不能言,但以华实感物,故人不期而往,其下自成蹊径也。以喻广虽不能道辞,能有所感,而忠心信物故也。”

此谚以桃李喻人之品德。李将军不善言辞,但以忠心诚信感化人,如桃李不言而有果实,故人不期而往,其下自然成蹊。

在《齐民要术》中,此谚语用的含义却与《史记》大相径庭。此谚表面义依旧说明桃李的特点,隐喻义则表达对种植“桃李”鲜明的批判意义,意在说明“桃李”之下好乘凉,成为老幼休憩之处,容易引起人们的怠惰,导致人们耽于享乐、不重农桑。

田中不得有树,用妨五谷。五谷之田,不宜树果。谚曰:“桃李不言,下自成蹊。”非直妨耕種,损禾苗,抑亦惰夫之所休息,竖子之所嬉游。

此句意为:“农田中不能有果树,会影响五谷的收成。种植五谷的田地,不宜种果树。有谚语说:‘桃树、李树虽然不说话,但是树下自然被人们踩出小路。桃树、李树并不直接妨碍耕种、损伤禾苗,而是导致懒惰的人在此休息,小孩子在此嬉戏。”作者旨在表达桃树、李树虽然可作为一类经济作物,但它们的种植不能影响谷物的收获。可见《齐民要术》对种植的态度,基于中国农业文化的农本思想与人们勤俭独立的品格。中国农耕历史流传着“耕读传家远”的祖训,在北魏孝文帝时期依旧延续为“无妨耕种”的重农思想。《魏书·高祖纪》记载,太和元年(477年),孝文帝下诏:“今牧民者,与朕共治天下也。宜简以徭役,先之劝奖,相其水陆,务尽地利,使农夫外布,桑妇内勤。”此外,此谚对惰夫、竖子的行为给予警诫,是歌颂勤劳美德的体现。

古语曰:“力能胜贫,谨能胜祸。”

此谚意为“有力量可以战胜贫困,谨慎行事可避免祸患”,说明了勤劳和谨慎的重要性。《齐民要术》引李悝语“勤力谨身”,以其变法事件表达出此谚更为深广的文化内涵。

故李悝为魏文侯作尽地力之教,国以富强;秦孝公用商君急耕战之赏,倾夺邻国而雄诸侯。

此谚分别以李悝与商鞅的变法说明耕种兴国之理,其文化语境体现出中国古代重农与法治的思想。李悝和商鞅皆为法家代表人物,是“依法治国”思想最早的实践者。李悝编写了中国第一部较为系统的法典《法经》,将“重农”与“法治”相结合,经济上推行“尽地力之数”,发展农业生产,直接影响了后世的商鞅变法。

合而观之,《齐民要术》中农谚的文化内涵具备鲜明的忧患意识,提倡勤勉有为的精神,传承了战国时期法家、道家和齐文化中重农、重功利的思想,展现出《齐民要术》博采众家的农学文化。

自强不息 与时偕行

《齐民要术》的书写立足于时代,目的在于解決农业社会中的实际问题。从农谚中能够看到作者贾思勰对魏晋时期经济发展的审视,其思想内涵延续了儒家“经世济民”的传统,在农业实践的基础上表达了对人与自然关系的深刻认识。

谚曰:“智如禹、汤,不如尝更。”

此谚意为“像大禹、商汤一样智慧,不如亲身有所经历”,表现出《齐民要术》对儒家哲学的非普遍性主义的认可,不以圣人所言为永恒,而是强调灵活的、为当下所用的价值,赞美实践与创新。《齐民要术》云:“神农、仓颉,圣人者也;其于事也,有所不能矣。故赵过始为牛耕,实胜耒耜之利;蔡伦立意造纸,岂方缣、牍之烦?”后文中贾思勰运用“樊迟学稼”的典故,是对亲身经验的重视,展现出中国文化精神中的务实精神和进取精神。

谚曰:“虽有智惠,不如乘势;虽有镃錤,不如待时。”

此谚意为:“虽然有智慧,不如趁势而为;虽然有镃錤,不如待时而发。”这说明农耕对时势的重视。赵岐释曰:“乘势,居富贵之势。镃錤,田器,耒耜之属。待时,谓农之三时。”石定枎认为,贾思勰撰写《齐民要术》的指导思想正是基于农作物与自然相联系的整体观念。以中华文化心理传承的线索观之,《齐民要术》将农耕放置在自然万物的整体系统中,进而形成重时势的思想。如《齐民要术·种谷第三》云:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。”《齐民要术》所主导的重时势、崇自然的思想,源自一脉相承的中华文化心理─天人合一。

重时势的观念,来自人们对天人关系的考量,将人置于天地之中,以天时作为法度。《孟子》云:“斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”又云:“天时不如地利,地利不如人和。”据《周礼》,西周时期置春官、夏官、秋官和冬官,其中秋官为“司寇”,掌管刑杀。《周易》曰:“终日乾乾,与时偕行。”《中庸》云:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”人与天道的问题是中国传统哲学的总纲。农事遵从天时,秉承天人合一的思维模式上溯千年,其一以贯之的“三才”思想可视为《齐民要术》以及农耕文化的总纲。

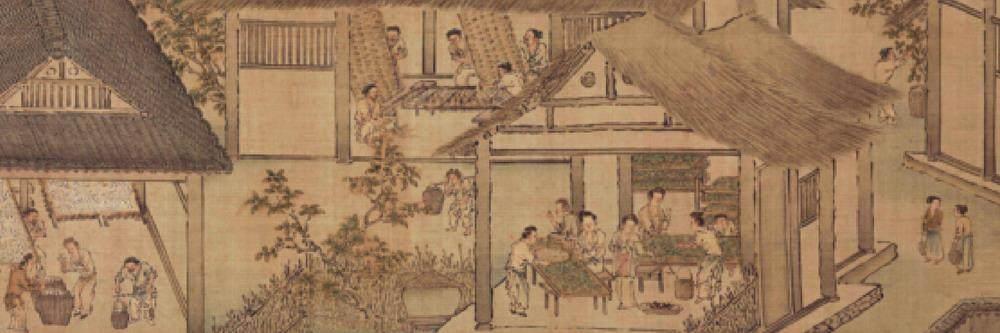

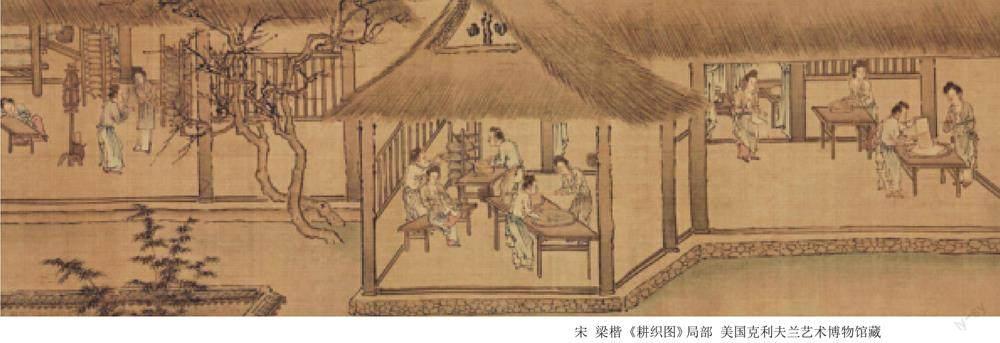

谚曰:“以贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。”此言末业,贫者之资也。

此谚意为:“谚语说:‘贫穷的人想要富裕,农业不如手工,手工不如经商,刺绣不如倚市。这些是说‘末业是贫困之人借以谋生的事业。”此谚明确表达了对商贾的不屑,体现了贾思勰对当时社会结构与经济结构的认识。贾思勰撰写《齐民要术》的时代处于战乱频仍的北魏,统治阶级清谈误国,百姓饥寒交迫。于是贾思勰坚持“以农为本”的理念,著书立说以富民。如《齐民要术·序》云:“舍本逐末,贤哲所非;日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录。”可见贾思勰以农为“本”,以商为“末”,在为百姓生计考量的同时,仍秉持了重农抑商的观点。

《齐民要术》凝结了贾思勰对自然、人文、社会和经济的认识,其征引的农谚贯穿全书,以辞约旨微的语言传递了《齐民要术》的哲学思想和文化精神,是农业史上独特而珍贵的文化遗产。农谚语言处于人文语境之中,其创造和发展的过程与人类个体、社会思想乃至整个农耕文明都有千丝万缕的关系。农谚语言是农业文明的独特遗产,是农耕生产的结晶。农业生产本身并不具有意识,而农民用自身创造的谚语将其生产经验口口相传,指导了数千年的农业生产活动。这一转换过程需要理解、体验并加以阐释,从而体现农谚语言背后的中国人的智慧和中华文化精神,促进农业与文化的融会贯通。

范思晴,赣南师范大学文学院硕士研究生。