发掘思政元素 提升育人实效

——《为中华之崛起而读书》教学例谈

安徽桐城市实验小学(231400) 金仲梅

五育并举,德育为先。小学阶段是学生世界观、人生观、价值观初步形成的时期。在这个阶段,学生对世界的认识大部分都来自家庭和学校,其中,学校对学生的教育和引领尤为重要。因此,小学语文教师要挖掘教材蕴含的思政元素,发挥教材的育人功能,将知识传授、能力培养和价值塑造融为一体,以培养学生良好的个性和健全的人格。

统编语文教材四年级上册第七单元的人文主题是“天下兴亡,匹夫有责”,语文要素之一是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。那么,如何避免空洞说教,将人文主题和语文要素有机融合,润物无声地渗透“天下兴亡,匹夫有责”的意识?下面,笔者以本单元精读课文《为中华之崛起而读书》为例,从以下三个方面进行探讨。

一、立足教材,实现双线融合

教材是育人的载体。小学语文课堂教学要引导学生在字、词、句、段的学习和运用中,潜移默化地接受思想品德教育。《为中华之崛起而读书》一文写了三件事:新学年的修身课上,少年周恩来立下了“为中华之崛起而读书”的志向;十二岁那年,周恩来在奉天上学,伯父告诫他不要到外国人占据的地方去,并感叹“中华不振”,周恩来不是很明白;一个星期天,周恩来来到被外国人占据的地方,亲眼看到一个中国妇女的亲人被汽车轧死却无处说理的场面,这使得他真正体会到“中华不振”的沉重分量。在本课学习中,学生要把握这三件事的内容,理清这三件事的脉络,理解周恩来立下志向的原因,厚植爱国主义情怀,并思考读书的意义。教学时,教师不能脱离语言文字和学生实际,喊口号似的向学生硬性灌输思政理念,而是要采用多种方法,润物无声地渗透思政教育。

(一)梳理文中事件,知晓立志缘由

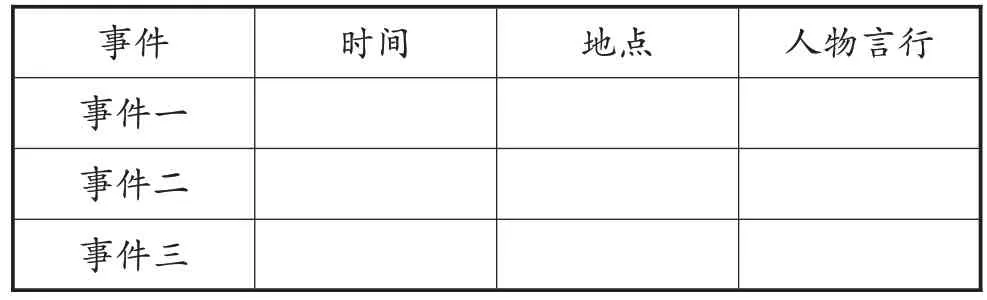

要把握一件事的主要内容,就要抓住这件事发生的时间、地点以及主要人物的言行等要素进行梳理。教师要求学生一边默读课文,一边批注,完成以下表格。

事件事件一事件二事件三时间地点人物言行

在学生完成表格后,教师向学生提问:“这三件事,哪件事是原因?哪件事是结果?”这样,学生带着问题再读课文,很快就发现这三件事的因果关系,知道周恩来是因为目睹了当时“中华不振”的现状,深刻体会到“中华不振”的含义,所以才立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

同册第四单元的语文要素之一是“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”,要求学生把握一件事的主要内容。本单元要求把三件事串联起来以把握文章的主要内容,是在此基础上的提升。在表格的梳理和问题的引导下,学生能够运用因果关系来概括归纳这三件事。这样,不仅让学生习得了把握文章主要内容的方法,培养了学生的阅读能力,而且还将人文主题的教育渗透在语文要素的教学之中,实现了双线融合。

(二)抓住关键语句,感受“中华不振”

“中华不振”是周恩来立志的原因,只有围绕这个词去了解当时中国的现状,学生才能与文本、人物产生情感的碰撞,思维品质也才能得到发展。教学时,教师引导学生默读课文,思考“课文中的哪些语句让你感受到了‘中华不振’?”学生勾画后相互交流。

1.原文:“伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了……免得惹出麻烦没有地方说理。”

感想:中国的地盘,中国人却不能随便去,也没有地方说理,这就是“中华不振”。

2.原文:“这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。”

感想:中国的街道上往来的大多是外国人,这就是“中华不振”。

3.原文:“一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了……反而训斥她。”

在麻城市石桥垸村,共同缔造活动实施了村庄环境提升、垃圾分类评比等工程,清理了杂乱的建筑,生活垃圾和污水收集处理更加规范,村里的水塘也通过专业的环保企业进行了治理,村庄环境得到明显改善。

感想:警察本应该维护公平正义,中国巡警却不敢得罪外国人,只会训斥自己弱小的同胞,丧失了正义和责任,这就是“中华不振”;外国人不把中国人的生命当回事,中国人的生命被无视、被践踏,这就是“中华不振”。

4.原文:“围观的中国人都紧握着拳头……大家只能劝慰这个不幸的女人。”

感想:围观的众人面对这个悲惨的事件,敢怒不敢言,这就是“中华不振”。

教师引导学生在交流后进一步思考:“少年周恩来看到这一幕,他是什么样的心情?他会想些什么?”这一问题唤醒了学生的民族意识和爱国情感,激起了他们对当时现状的思考。学生特别关注“一团烈火”这个词,从“一团烈火”中感受到了周恩来对“中华不振”的悲愤,以及要把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来的决心,更深刻地理解了周恩来为什么会有这样伟大的志向。

(三)找准朗读着力点,走进人物内心

朗读是一种创造性活动,能把无声的文字转化为有声的语言,有助于学生理解课文、形成语感、传递情感。教师要找准朗读教学的着力点,以读代讲,组织学生进行有感情的朗读:“只见人群中有个女人正在哭诉着什么……被外国人的汽车轧死了……反而训斥她。围观的中国人……谁又敢怎么样呢……劝慰这个不幸的女人。”

教师引导学生走进这个不幸的女人的内心,猜测被轧死的可能是这个女人的谁:是她白发苍苍的老母亲,是她挑起家庭重担的丈夫,还是她活泼可爱的孩子……从而深刻体会她失去亲人的悲痛。面对这悲惨的一幕,中国巡警反而训斥她,此时这个女人是什么样的心情?围观的中国人看到这个不幸的女人,看到这些可恶的巡警,看到这一幕又是什么样的心情?学生不仅能体会到女人悲痛的心情,更能感受到周围人愤怒、绝望等情绪。教师一步步引导学生感受文字所蕴含的情感,体会女人的悲痛欲绝、巡警的面目可憎、围观众人的敢怒不敢言的情状。在这个过程中,教师让学生带着自己的体会有感情地朗读这段话,促使学生对文本的体验一步步深化,在朗读中培养学生的爱国主义价值观。

二、利用资料,丰盈情感内涵

“工欲善其事,必先利其器。”由于文中发生的故事距今已有百年之久,距离学生的现实生活较远,学生在学习过程中难免会产生认知障碍。教师适当补充资料可以让学生跨越时空,走进那个时代,拉近与文本、作者的距离,产生探究的兴趣,进而在思维碰撞中引发情感的共鸣。

(一)课前查阅资料,奠定情感基调

在时代背景方面,学生查阅了鸦片战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争等侵略战争,《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约,旅顺大屠杀、海兰泡惨案、火烧圆明园等悲惨事件的相关资料。这些资料让学生深刻了解到一百多年前中国贫穷落后、备受欺凌的社会状况,体会到当时中国同胞的悲惨和屈辱,以及中华是如何“不振”的,为他们的课文学习奠定了情感基调。

(二)课中补充资料,加深情感体验

课堂教学离不开信息化手段。教师利用多媒体补充相关资料,能丰富教学资源,增加课堂活力,更易激发学生的情感。在学生交流周恩来的相关资料后,教师展示周恩来从童年到老年的一组珍贵照片,讲述他少年立志读书,青年参加革命,为中国、为人民奉献一生,被誉为“人民的好总理”。照片和教师的语言使人物变得立体化、具象化,吸引了学生的目光。

在品读“中华不振”的环节中,学生产生了很多问题——“为什么中国的土地被外国人占据?”“为什么中国巡警和围观的中国人都怕外国人?”“为什么中国人不把土地夺回来,不把外国人赶出去?”于是,教师相机播放中国百年屈辱史的视频,一分多钟的短片讲述了从1840 年鸦片战争开始,近代中国所遭受到的侵略战争以及战败后签订的不平等条约等史实。这些史实让学生心里充满了对侵略者的憎恨,对当时社会状况的无奈和悲愤,进而得出问题的答案:中华不振,列强入侵,中国战败,是因为当时的清政府腐败无能,经济、军事落后,而落后就要挨打。

(三)课后拓展资料,激起情感共振

本课的课后练习第2 题要求:“结合下面周恩来写的诗(《大江歌罢掉头东》),理解他立下如此志向的原因。”要理解这首诗,就要了解它的创作背景。教师可以先为学生拓展相关资料:这是1917年,十九岁的周恩来赴日本留学前写下的诗歌。再引导学生思考“周恩来去日本求学的目的是什么?”这一问题。这样,学生就能明白周恩来东渡日本是为了学习更多的知识,为了探索拯救中国的道路,这与他的志向是息息相关的。

课后小练笔提问:“如果今天有人问你为什么而读书,你的回答是什么?”在生活安逸的今天,四年级学生可能还未认真思考过自己的理想,只是单纯地按照家长和教师的安排好好学习。因此,语文教师要将爱国主义教育渗透其中,以激发学生的爱国热情,引导学生思考爱国、理想和读书的关系。教师可以在教学中引入一些为祖国发展鞠躬尽瘁的桐城人的事迹。

资料一:汪文斌,安徽桐城人,外交部新闻司副司长,外交部发言人。在一场场没有硝烟的外交战场上唇枪舌剑,坚定不移地捍卫祖国的尊严和利益。

资料二:毛万标,从文都桐城走出来的航天人。他默默耕耘,为祖国的航空事业无私奉献。家乡桐城中学的校训“勉成国器”是他一生奉行的准则。

资料三:吴曼青,安徽桐城人,中国工程院院士。作为一名雷达技术和网络信息体系专家,他将自己的归宿定位在国家需要上。

教师适时提问:“这样心系祖国和人民,将个人的理想追求和祖国的繁荣发展紧密联系在一起的人还有很多。正是因为他们,我们的祖国才有了今天的强大和繁荣。周恩来立志‘为中华之崛起而读书’,那你们有什么样的理想和追求,又是为了什么而读书呢?”由于生活经验和认知水平的不同,学生的读书志向也有所不同:有的想当教师,为祖国培养更多的人才;有的想当警察,让人们的生活更美好;有的想当科学家,把祖国建设得更强大……基于此,教师出示《少年中国说》的片段,让学生在诵读中再次感受国家与个人之间的密不可分,让学生心中充盈着浓浓的爱国情。

三、课外延伸,促进品格发展

本单元的人文主题教育要渗透“天下兴亡,匹夫有责”的爱国意识和民族意识,不仅要让学生感受到历史人物的爱国情怀,还要让学生认识到新时代少年儿童应有的责任和担当。但正确价值观的塑造不能一蹴而就,教师在课堂上的引导仅仅停留在学生的思想认识层面,学生在课后很难真正付诸实践,这就要求教师的思政价值引导必须有持续性和持久性。语文新课标指出,学生核心素养的形成要以语文实践活动为主线。因此,教师要把学习活动从课内延伸到课外,在有效的语文实践活动中深化学生的道德认识,发展学生的必备品格。

(一)课外阅读

单纯的课文教学略显单薄,教师要引导学生进行相关内容的课外阅读,以进一步深化课文的教学,拓宽学生的阅读面,提高学生的阅读能力,促使思政教育扎根在学生心底。在本课教学后,教师可以推荐学生阅读《理想照耀中国》一书,并开展阅读笔记大比拼活动。学生兴趣盎然地参与活动,并将自己对人物的敬佩、对祖国的热爱、对未来的思考都书写下来,呈现出的作品丰富多样,如“作品人物点评”“精彩故事分享”“我来推荐这本书”等,这一活动真正实现了思政教育的渗透,促进了学生品格的发展。

(二)读书分享

阅读后,教师可以在班级举办“《理想照耀中国》读书分享会”。在阅读书籍、搜集资料、形成表达的过程中,学生既提高了语文能力,又陶冶了情操、净化了心灵,在潜移默化中形成了正确价值观。在分享会上,学生积极参与、主动分享,树立了自信心,提高了表达能力,在受到精神洗礼的同时,也获得了情感、态度和价值观的进一步发展。

教育的根本在于立德树人。教师要立足教材、以生为本,强化育人导向,在传授知识、培养能力的同时,点燃学生情感的火花,引导学生更深层次的思考,以实现学生语言文字学习和思想品德成长的同频共振。