对“真实的语言运用情境”的思考与实践

安徽宿州市泗县泗城镇第四小学(234300) 张 伟

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“语文新课标”)指出:“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”可以说,“真实的语言运用情境”是语文新课标实施的重要方向。

“真实”是“真实的语言运用情境”的基因与标志。笔者在写此文时,在“中国知网”页面以“真实的语言运用情境”为主题进行搜索,显示有40 个条目,但都没有针对“真实”的具体阐述。下面笔者聚焦“真实的语言运用情境”中的“真实”进行论述。

一、“真实”在小学语文教学中的现状

(一)“真实”等同于现实世界

《现代汉语词典(第7 版)》将“真实”一词解释为“跟客观事实相符合;不假”。教师在教学时也是这样理解的。殊不知,“真实”是放置于语文学习的广阔场域中进行的,是以语文学习作为背景的。这比较隐晦。本文开篇引用的语文新课标的句子,前提是“在积极的语文实践活动中”,而语文就囿于这个“集合”的艺术世界中。所以,这里的“真实”不完全等同于现实世界。说得明白一些,这里的“真实”是“失真”的,或是更加完美的,或是艺术的,或是更生活化的,或是更典型化的“真实”。

(二)“真实”忽视儿童本位

“创设情境,应建立语文学习、社会生活和学生经验之间的关联,符合学生认知水平”,语文新课标的这句话明确了教师创设情境时要心有儿童,要符合儿童的认知水平。儿童是创设情境的主体。教师要站在儿童的角度思考情境的创设,创设情境是为了激发儿童的兴趣。教师要站在儿童的角度思考问题,以儿童的视角观察世界,做一个身是大人、心是儿童的教师。

(三)“真实”脱离语文场域

教师创设情境是为了语文教学,为了提升学生的核心素养。但是,有些教师为了迎合新课标而创设情境,教着教着,情境就变了;有些教师,创设情境是为了导入新课,深入课文时就完全抛弃了情境。这些教师往往忘记真实、富有意义的语文实践情境应贯穿学习过程的始终的要求,为了课堂教学出彩而创设情境,功利性明显,背离语文教学的初衷和使命。

二、“真实”的内涵

“真实”是“真实的语言运用情境”的基因与标志。在语文教学中,教师不能简单地套用词典上的解释。对“真实”,无锡市滨湖区的滕衍平老师做了两种解读:“在真实生活中存在的一种语言运用环境”和“生活中没有,但在特定的空间里有存在的可能性和合理性的语言运用环境”;苏州的孙国萍和黄厚江认为,“真实”“不等于学生实际生活中的情境,它们本质上都有一定的虚拟性”。综上所述,我们可以将“真实的语言运用情境”中的“真实”理解为:在语文学习中创设的符合儿童认知的基于生活而高于生活的典型化的语言运用环境。

三、“真实”的特质

(一)符合儿童认知水平为真实

语文新课标指出:“创设情境,应建立语文学习、社会生活和学生经验之间的关联,符合学生认知水平。”其中的“符合学生认知水平”,体现儿童本位的思想。教师创设情境要考虑小学生的年龄特点、心理发展、学习经验、知识视野等要素。小学生是儿童,有一颗鲜活的童心。在他们眼中,世界上的一切是灵动的,是富有生命力的。但是,他们的注意力常随着兴趣的变化而变化,显得不够稳定、不够持久。在情境创设时,教师要把握各个学段学生的认知规律,这样才能达成教学目标。因此,创设情境要从儿童角度出发,符合儿童认知水平,要具有童心,具有灵动性。

例如,教学统编语文教材五年级下册《祖父的园子》一课时,笔者创设了以下学习情境。

学校开展“寻找童年”综合实践活动,请你当一回作家萧红,写一则关于祖父的园子的观察报告。要求:园子的住户有哪些?萧红和祖父在园子里做了什么?园子里的什么令萧红心驰神往、记忆最深?和普通的菜园子比较,祖父的园子有什么相同和不同之处?

以上的学习情境,贯穿《祖父的园子》教学的整个过程。五年级的学生,心理有了一定发展,具备了一定的语言运用能力。教师让学生变换角色,当一回作家萧红,带着萧红的敏感、多情和善良,走进文本,写观察报告。语文新课标明确提出第三学段要“尝试写简单的研究报告”。创设这样的学习情境,打开了学生学习语文的空间,驱动学生的语文学习,调动学生的生活经验,培养了学生联想想象、分析比较、归纳判断等能力。

(二)服务于解决现实生活的真实需求为真实

语文新课标指出:“语文学习情境源于生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决现实生活的真实问题。”我们可以这样理解:真实问题来源于真实需求。教师创设的情境不应是为了学习文本而专门编造的,不应是虚假的。教师创设的情境不一定是现实世界客观存在的,但是要服务于解决生活中的真实问题。也就是说,教师创设的情境,目的是服务于解决现实生活中的真实问题。学生在这个情境中学习语文,语文核心素养得到发展,并能在生活中运用,从而更好地生活。这是教师创设情境的更深层次意义。

从这个意义上说,教师创设情境的真实性,体现了立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能的教育理念。

例如,教学统编语文教材四年级上册《西门豹治邺》一文时,笔者创设以下学习情境。

假如你是西门豹,回到了魏国国都,要写一份奏章,向魏国皇帝汇报自己在邺县的工作。要求:事情叙述清晰,有理有据,文通字顺,真切自然。

这里实际上要求学生复述课文,学生要在熟悉课文的基础上才能完成复述任务。结合事情发生的背景和文本的特定内容,教师要求学生以西门豹的身份写奏章,向魏国国王汇报工作。这样的学习情境,是基于真实需求的。在角色转换中,学生的语言组织和运用能力等都会得到提升。

(三)构建真实的完整的生活图景为真实

语文新课标强调:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境。”识字教学是低年级语文教学的重点。汉字文化博大精深,汉字最初的形式是图画。“识字与写字教学应结合学生的生活经验,采用形象直观的教学手段,创设丰富多彩的学习情境”,语文新课标这样要求。在识字教学中,教师应还原汉字的图画样貌,呈现汉字所描绘的生活图景,让学生在生动形象中理解、识记汉字,树立文化自信,传承中华优秀传统文化。

例如,教学“即”和“既”两个字时,教师这样引导学生理解。

首先,出示两个字的甲骨文。“即”,一个人靠近盛食物的器皿,表示就食,引申为“事情就要来临了”,如“即将”。“既”,一个人对着盛食物的器皿,但是头转过去了,表示吃完了,掉头向后,引申为“事情过去了”,如“既往不咎”。然后,让学生绘制“即”和“既”的汉字图景:一个人靠近盛食物的器皿和一个人背对着盛食物的器皿。最后,引导学生进行语言文字的运用。这样,学生用画笔描绘了真实的生活图景,入耳、入眼、入心,在跨学科学习中获得了识字能力的提升,树立了文化自信。

(四)运用语文解决典型问题的过程和方法为真实

语文新课标明确指出,创设情境“应整合关键的语文知识和语文能力,体现运用语文解决典型问题的过程和方法”。很明显,这里的关键词是“过程”“方法”。因此,情境创设要解决的是“过程”的问题。语文情境中,要关注学生运用语文能力解决典型问题的过程。语文学习的过程就是用语文知识解决真实问题的过程,这凸显了语文学习实践性的特点。

例如,教学统编语文教材三年级下册的《童年的水墨画》一文时,理解难懂的句子是学习的重点和难点。其中“人影给溪水染绿了”是学生难懂的句子,是本课要学习的典型问题。安徽省宿州市泗县段的运河遗址,是隋唐大运河通济渠唯一的活态遗址,至今碧水绿波,具有饮水灌溉的实际效用。于是,笔者创设“我是运河代言人”的教学情境,引导学生进行语文实践活动。“我是运河代言人”是一个大的学习任务情境,分为以下四个子任务。

子任务1:玩一玩,“我是运河小游客”。要求学生利用节假日,到隋唐大运河博物馆参观,到运河岸边观察“镇水兽”,到运河风景区踏青赏春。

子任务2:画一画,“我是运河小画家”。要求学生把自己的亲身经历画下来。

子任务3:写一写,“我是运河小作家”。要求学生用文字叙述浏览运河的所观、所感。

子任务4:说一说,“我是运河小导游”。要求学生介绍自己看到的、体会到的隋唐大运河。

这样,在真实而有意义的“我是运河代言人”这个大学习情境中,学生走近运河、体验运河、感悟运河。这一实践活动,与理解文中难理解的句子的要求高度契合。这样的语文学习过程是真实的、富有意义的,能让学生在真实的生活实际中习得解决语文学习的典型问题的方法,凸显语文学习的实践性。

四、“真实”的实施策略

语文新课标明确指出:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲。”教学中,教师创设学习情境要依据学生的认知特点,激发学生的创新意识,使学生的好奇心、想象力、求知欲在真实情境中得以发展。

(一)真实情境的创设要依托学习任务群

语文新课标指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。”因此,真实情境的创设要依托学习任务群,在学习任务群中体现真实。

1.沉浸在现实情境,引发真兴趣

语文学习任务群具有三个特性:情境性、实践性和综合性。其中,情境性排在首位。真实情境的创设要依托学习任务群。学习任务群的构建要根据学段的特点,有所侧重。教师要整合关键的语文知识和语文能力,构建学习任务群,引导学生在生活真实情境中学习,引发真兴趣,让学生理解生活、表达生活、交流生活。

笔者在第三学段以“运河文化探究”为主题,引导学生关注社会,走进生活,走进大运河,在真实情境中学习,表达和交流自己的发现及感受。“运河文化探究”是大的学习任务群,具有实用性。这一任务群将阅读、写作、口语交际、搜集处理信息等内容融为一体,且具有地域文化特性。泗州戏、泗县美食、泗县朝牌等,都是运河文化的组成部分。在“运河文化探究”学习任务群中,学生理解运河、热爱运河,成为运河文化的自觉传承者,形成了绘画、习作、诗歌、小论文、调查报告等物化的语文学习成果。

语文学习任务群的构建要与真实生活相融合,要以学校、家庭和社会等为主要场合,以微信、学校的公众号以及真实生活中的科技发展,如北斗卫星导航系统、世界第一量子通信卫星“墨子”号、中国空间站等为主题,引导学生学习探究。在学习中,学生真切感受到祖国的发展,懂得学习就是为了让祖国更强大的道理。

2.找准最近发展区,引发真思维

教学中,教师要根据学生的最近发展区建构学习任务群,以促进学生思维的发展。统编语文教材三年级下册《鹿角和鹿腿》是一篇寓言故事,其中的“鹿角”“鹿腿”是这则寓言的核心意象。教学时,教师要引导学生从中体会美和丑的辩证关系。美和丑在一定条件下是可以相互转化的,美可以变成丑,丑也可以变成美。这对三年级学生来说是比较难理解的。

教学时,笔者建构“我眼中的美和丑”学习任务群,抓住文中关于鹿的两处精彩描写,设计四个学习任务:一是“池塘边欣赏自己的美丽”;二是“狮口逃生后自我表白”;三是生活中的鹿角和鹿腿谁更美;四是生活中的美和丑。任务一中,学生化身为鹿,在池塘边欣赏自己美丽的角,为角的美丽动人而得意忘形。此时,鹿角是美的,鹿腿是丑的。任务二中,鹿已经死里逃生,并自我剖析,反思美丽的角差点儿葬送了自己的性命,而难看的腿却拯救了自己。此时,鹿角是丑的,鹿腿是美的。学生完成任务一和任务二,是基于文本信息进行的探究。但生活中鹿角和鹿腿的美是基于事实而不带有功利性的。任务三中,学生要跳出文本,辩证地看待鹿角和鹿腿到底美在哪里。任务四,要求学生结合生活理解美和丑,懂得人的外貌美只是表面,心灵纯洁高尚才是真正的美。这四个学习任务由文本到生活、由寓言到现实、由鹿的美和丑到人的美和丑,让学生懂得了真正的美来自内心。这样教学,体现了语文学科育人的特质。

3.利用儿童心理,激发内驱力

儿童天生就是探险家,他们对世界充满了好奇与想象,总想一探究竟。这种心理能最大限度地激发学生的学习内驱力。

笔者教学统编语文教材三年级上册《富饶的西沙群岛》一文时,结合中央电视台的《跟着书本去旅行》栏目,创设了“跟着书本去旅行”的学习情境。学生的好奇心、想象力、求知欲在“跟着书本去旅行”中得到发展。在第一课时的教学中,笔者设计三个学习任务:一是我给西沙群岛拍个全身相;二是我和鱼儿交朋友;三是这样旅行有方法。其中,前两个学习任务是根据课文内容设计的,“我给西沙群岛拍个全身相”,旨在让学生整体感知文本;“我和鱼儿交朋友”,是聚焦文本的重点展开的。第三个学习任务“这样旅行有方法”,是针对本单元语文要素“借助关键语句理解一段话的意思”来设计的。

在“跟着书本去旅行”学习情境中,西沙群岛的位置、为什么这么富饶等成为促进学生深入探究的驱动性任务,使学生产生了巨大的学习内驱力。

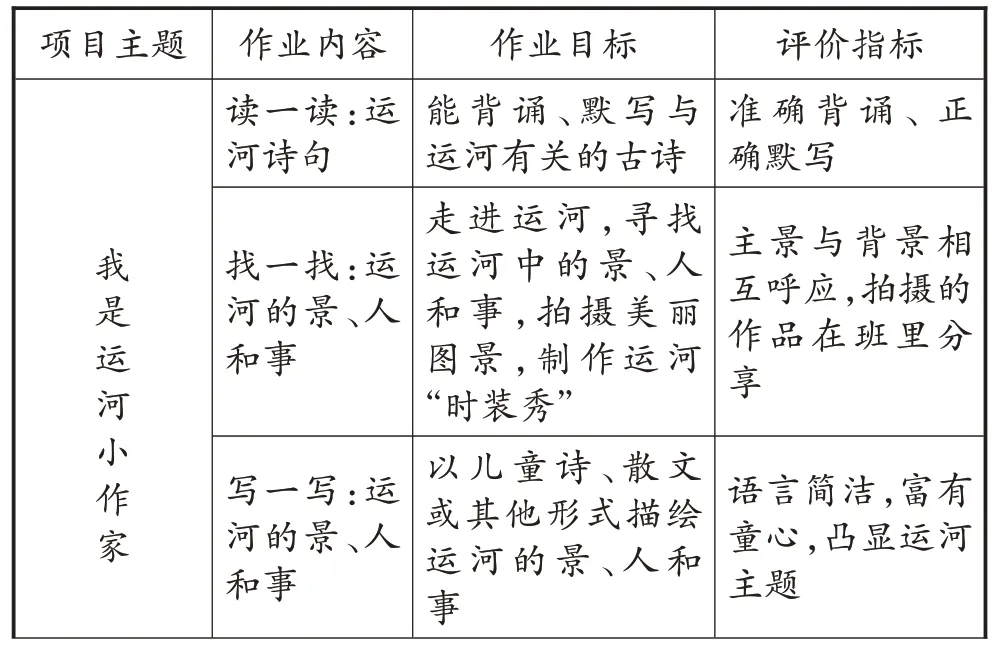

(二)真实情境的创设要依托作业设计

语文新课标要求教师“设计主题考察、跨媒介创意表达等多种类型的作业”,充分发挥语文课程的育人功能。“主题考察、跨媒介创意表达”要融合在真实的情境中,使学生在完成作业的过程中思维和情感真正得到发展。下面笔者以项目化作业为例进行说明。项目化作业是以驱动性问题引发学生探究的一种作业形式。在前文的“运河文化探究”学习任务群中,笔者设计了一个项目化子任务:“我是运河小作家”,具体作业设计见表1。

表1 “我是运河小作家”项目化作业设计

在这样的真实情境中,学生完成了梳理积累、观察表达、整理展示一系列的学习活动,进行跨媒介学习,在听说读写中发展了语文核心素养。在完成“我是运河小作家”项目化作业过程中,学生组成学习小组,互相帮助,取长补短,提高了合作能力和沟通能力。这样,学生完成作业的过程就是思考、辨析、探索和享受的过程,他们的学习热情被点燃,思维在生长,能力在提高。

“真实的语言运用情境”是为了促进学生更好地进行自主、合作、探究学习,关注学生的生存状态和生命价值,是积极落实新的课程理念,使语文课堂散发生命活力的有效手段,是语文新课标的教学导向。总之,我们要深刻理解“真实”的内涵、特质及实施策略,在教学实践中不断实践探究,以提高语文课堂教学质量。