技术赋能与文化传承:数字时代下中国动画的传统艺术语言再现与当代价值

孙立军 孙怡然

融入数字时代发展,构建中国叙事体系,增强中华文明传播力影响力,一直以来都是中国动画工作者肩负的重要使命。“数字时代”这一概念表征了生产方式与传播路径的转型。2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》[1]中提出要推动文化产业高质量发展,加快发展数字出版、数字影视、数字演播、数字艺术、数字印刷、数字创意、数字动漫、数字娱乐、高新视频等新型文化业态,改造提升传统文化业态,促进结构调整和优化升级。[2]如今,数字技术已深刻地影响着文化产业发展,回望中国动画的数字之路,从技术起步的落后到视觉形式的探索,再到文化自觉自信,可以说在一定程度上如今的中国动画是在传统艺术与文化的滋养下、在数字技术的赋能下逐步成长起来的。在全球化与数字化的双重背景下,中国动画领域传统艺术和文化相互关联日益紧密。本文将尝试分析中国动画如何在技术赋能的背景下与传统艺术语言实现深度融合,如何在中国美学的基础上进行基因重组,突破西方技术规约的固有范式,探寻技术赋能下的民族化动画创新的路径,以期与动画创作者和学者们共同探讨数字技术语境下中国动画传承传统艺术表达当代价值的路径。

一、数字技术赋能与中国动画的转型

(一)跨越技术鸿沟:中国动画在数字技术早期的探索与挑战

在动画史上,20世纪末是一个深刻变革的时代,这一变革的核心在于数字技术的迅速发展,它不仅重塑了动画艺术的基本范式,而且具体化为一种创造性的新格局。1990年左右,“计算机图形”这一术语在语言层面上开始为人们所知,随着电影制作转向计算机媒体,动画这个边缘化的技术逐渐走向中心。[3]美国、日本等传统动画大国凭借其技术优势,成功地在全球动画市场中树立了坚实的品牌形象。然而,彼时中国的动画产业还处于传统的手绘动画时代。由于技术的限制、资金的缺乏以及市场结构的封闭性,中国动画在数字技术的应用上表现出明显的滞后性。尽管在学术界,关于数字技术的研究逐渐增多,但在实际的产业实践中,中国仍面临技术、人才和资金缺乏的三重瓶颈。

进入21世纪,随着中国经济体制改革深化,政府在多个层面推出了一系列政策来鼓励动画产业的发展。从资金支持到技术研发,再到教育与培训,国家的引导和支持为中国动画的技术进步提供了有力的后盾。高校和研究机构也开始将数字技术纳入教育和研究范围,大量的动画人才得到培养,为中国动画的技术创新提供了源源不断的动力。此外,与国外的技术交流和合作也为中国动画的技术发展提供了宝贵的经验。《魔比斯环》(格兰·枈卡,2005)是中国动画史上全三维动画制作的一次有益探索。但对于该片的诸多讨论也从侧面呈现了刚刚踏入数字洪流之中的中国动画的尴尬状况。[4]技术进步并不意味着内容创新,跨越技术鸿沟的同时,内容创作仍然是中国动画面临的最大挑战,至今,这一议题始终是创作者和学者们关注的核心所在。

(二)从技术驱动到内容为王:数字技术与本土文化的交融

21世纪,中国进入数字化时代,伴随着电脑软件技术的普及,动画数字化制作技术革命悄然兴起,快速占领了整个动画制作领域,成为时代的主流。[5]技术进步带来了产量提升,彼时的中国动画面临着从产量大国向质量强国转型的重要时刻,面对复杂的形势,中国动画作品的质量出现了良莠不齐的现象,始终没能在国际上形成文化影响力。[6]2008年奥运之年,中国成为世界瞩目的焦点,正是在这一年,以中国熊猫为主人公,以功夫文化为背景的美国动画电影——《功夫熊猫》(马克·奥斯本/约翰·斯蒂文森,2008)上映。影片并未停留在对中国文化元素的浅层次引述,反而通过以功夫文化为核心的探索,进行深度的文化挖掘与传达,其对中国文化的呈现,无疑为中国本土创作者提供了一个深思的触发点。

习近平总书记在2015年的文艺工作座谈会上的讲话中强调:“文艺工作者要讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌,让外国民众通过欣赏中国作家艺术家的作品来深化对中国的认识、增进对中国的了解。”[7]同年,一部取材于中国传统神话故事《西游记》的国产三维动画电影《西游记之大圣归来》(田晓鹏,2015)创下了国产动画票房纪录①,引发现象级的国产动画热潮。“大圣”归来复活了中国观众积蓄已久的热情与期待,激活了创作者们对于传统艺术、中国故事、民族文化的深切表达欲。在随后的几年时间里,一批以中国故事为背景、本土形象为原型,并不断结合技术创新性探索的国产三维动画电影应运而生。《白蛇:缘起》(黄家康/赵霁,2019)在使用CG技术呈现场景的视觉真实感的同时,融入水墨画的美学表达方式,在运用三维软件模拟“水漫金山”场景中浪花的真实感基础上,结合超出物理真实的奇幻效果的表达,展现了技术算法与传统美学的融合表达路径。

近几年上映的《哪吒之魔童降世》(饺子,2019)、《姜子牙》(程腾/李炜,2020)、《新神榜:杨戬》(赵霁,2022)、《长安三万里》(谢君伟/邹靖,2023)等国产三维动画中,技术被深深嵌入到影片的美学架构中,成为重要的视觉表达元素。与此同时,这些以传统故事为基础的当代动画作品,往往具有深厚的历史和文化背景。它们并非简单地复制或再现古老的故事,而是通过现代的视角和技术手段,为古老的故事注入新的生命力。技术并不是终极目标,而是为更深刻的文化表达提供工具。在数字技术赋能下,本土文化与传统艺术形式成为创作者与观众之间的一种精神寄托和文化纽带。

二、数字技术创新与传统艺术语言再现

(一)技术反思:同质化环境的壁垒

纵观动画发展史,其形式本身始终是艺术与技术的交织共生,三维动画的诞生与发展更是如此。数字技术的出现,在一定程度上要求当今的动画创作团队必须兼具出色的藝术创意与扎实的计算机图形学知识,这种跨学科的合作方式为动画艺术开启了全新的创作空间,使动画艺术在数字化时代的创作维度得到较大延伸。回望中国动画学派的发展,可以看到老一辈艺术家在对技术的探索和对传统艺术的深耕中实现了较好的平衡。随着数字技术的崛起,动画行业需要重新面对技术的扬弃与再造,这个阶段需要再次经历技术进步与民族化探索的过程,在此过程中需要创作者在不断探索与克服技术壁垒的同时寻求技术与本土文化的再次平衡。21世纪以来,中国动画在数字技术的赛道上逐渐站稳脚跟,《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》的热映标志着中国三维动画从仿制到创制的道路上取得了阶段性成果。

由于三维动画的创作依旧受到欧美技术规则的影响,导致在形式与内容方面很容易陷入创作同质化的泥潭。商业院线长片的制作周期长,容错率低,往往需要庞大的团队资源与资金支持,成为其在艺术表达方式上往往趋于保守的原因之一。与长片动画相比,艺术动画短片以其制作周期相对较短,制作成本相对合理的優势为创作者提供了更多的创作自由度与艺术探索空间。实验性的技术手段和异质性的表达方式可以在艺术短片创作中得到更多尝试。事实上,随着三维动画技术的不断迭代已使其自身逐渐具备艺术延展的创新潜力,动画创作同质化的壁垒破冰往往需要实验性作品的大量累积,在形式与风格上进行大胆探索,不断尝试突破叙事结构和视觉范式的限制,由量变产生质变,才有可能为整个行业提供新的灵感和方向。

(二)技术创新:审美体验的延展

中华优秀传统文化与艺术始终是中国动画创作的艺术源泉。中国动画学派曾于20世纪60年代成功将水墨绘画与动画技术完美融合,首创水墨动画这一全新的动画艺术类型。我国首部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》(1960)中,小蝌蚪的形象取自齐白石老人91岁高龄时所画的名作《蛙声十里出山泉》。片中的小蝌蚪只是一笔墨点一条尾巴,虽然与自然界中的蝌蚪很是“形似”,但却没有可以用于动画表演的五官和四肢。早年齐白石的画以工笔为主,草虫传神。他家里养着草虫,细致观察常做写生,历时既久,自然传神。[8]后远游归来,画风为之一变。“从西安归来,因工笔不能畅机,改画大写意。”[9]齐白石独到的“工虫花卉”,以工笔画虫、粗笔写花卉,一幅画面中粗细结合的体格,在整个花鸟画史上堪称一绝。[10]美中不足的是,齐白石老先生笔法精微的草虫用传统的水墨动画制作工艺难以呈现。

面对动画工艺的变革,数字引擎的加持使传统水墨动画拥有了向多维创作领域拓展的可能,各种跨界尝试既是对水墨动画创作边界的挑战,也为这一中国传统动画艺术形式带来创新的机遇。以8K数字水墨动画《秋实》(2018)为例,借助三维数字技术和8K超清影像,《秋实》将齐白石“工写兼备”艺术手法铸入到三维动画的视觉形式中,相较于传统的4K技术,8K技术所拥有的超高像素密度意味着能够呈现更为细致入微的画面,不仅能够在视觉上扩展画面表现的空间,还能为观众带来更为丰富、立体的感官体验。《秋实》利用该技术实现片中蝈蝈、螳螂、蝗虫的细腻刻画,坡石、墨竹、石榴、藤萝的阔笔写意。与蝌蚪不同,片中的蝈蝈花纹细腻,五官清晰,触须纤长、四肢轻细。画家绘制的超大尺寸工笔“贴图”,使蝈蝈的膀筋清晰可鉴,透过轻盈的双翅,蝈蝈腹背设色大胆且对比鲜明。两只后足粗健有力,短刺根根分明,触须细如毫发,蝈蝈的双眼稍作放大,使得其神情表达更加自如传神。影片在角色的动作设计上,传承中国动画学派“师法自然”的艺术观念,结合蝈蝈的体态特征进行适度的“拟人化”处理,没有夸张的动作表演,而是将人的精神气韵熔铸到角色当中,小小的蝈蝈时而朝气蓬勃、活泼灵动,时而捶胸顿足、无精打采,像是从画中走出的大自然精灵,先进的视觉技术为观众带来全新的审美体验。

(三)技术选择:美学风格的探索

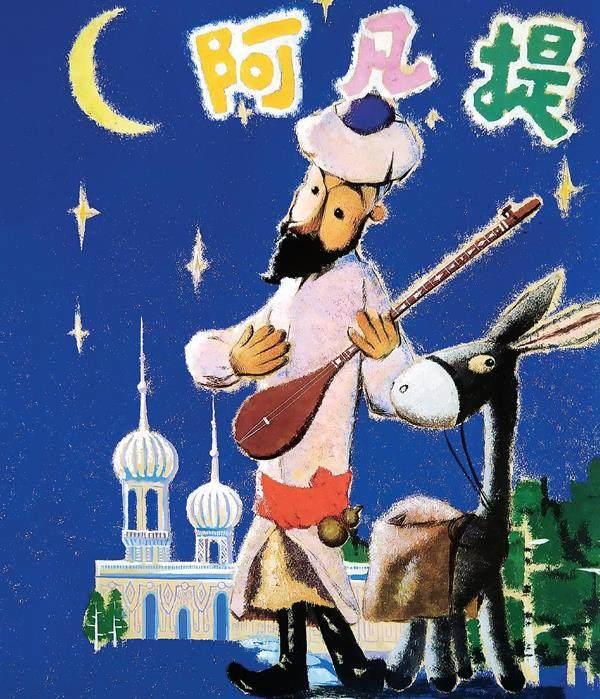

与水墨艺术同样具备写意化美学表达形式的还有中国传统戏曲艺术。作为中华民族独特的表演艺术形式,戏曲表演是对现实生活的概括与典型化,强调对表现物内在意义与情感的抒发,其表演的程式化与空间的假定性与动画艺术的创作在一定程度上异质同构。《新三岔口》(2021)将三维数字技术、中国戏曲艺术与木偶艺术进行多维融合,独特的材质肌理包裹下的三维木偶角色呈现出风格化的真实视觉观感。木偶片是中国动画学派具有代表性的片种类型,像《西岳奇童》(靳夕/刘蕙仪,1984)、《阿凡提的故事》(靳夕/刘惠仪/曲建方,1979)、《曹冲称象》(刘蕙仪,1982)等都为中国观众留下了深刻的印象。在当时的制作技术条件下,由于制作材料本身的局限性,木偶角色的运动总是有一种非真实的间隔感,形成与众不同的“偶味”[11]。这种“偶味”可以说是手工艺所带来的美丽,与数字动画中所追求的运动真实感有着明显不同。中国戏曲的程式化表演不仅是高度的艺术概括与凝练,更是对生活与人性的深刻理解,其表演的美学并非追求一种动作的现实主义。所以当数字技术、木偶动画、戏曲艺术相遇时,其运动美学风格的探索与平衡自然是创作者需要思考的核心所在。由传统京剧短打武生剧《三岔口》改编的三维动画短片《新三岔口》采用“抽帧”的方式,模拟木偶角色运动中所呈现出的间隔感,动作表演既巧妙地继承了戏曲程式化中“四两拨千斤”的写意特色,又传承了中国传统木偶动画中木偶形象特有的拙朴感。在角色造型上,以多边形体块代替圆滑的形体表现风格,木质纹理代替细腻的材质表达手法,呈现出一种稚拙的风格化视觉语汇。同时,场景化繁为简,通过三维环境灯光的模拟,营造出月黑风高、电闪雷鸣的客栈外景与角色在封闭空间摸黑打斗的压抑与紧张的气氛。数字制作环境对于物理空间限制的突破的确能够为动画打破众多制作局限,提供天马行空的表现空间。但作为一名创作者,应把握住技术的选择权,在同质化的技术环境中,凸显主体的异质性价值。

三、锻造数字时代中国动画的独特文化标识

如今,在以欧美技术美学为主导的三维动画技术规则环境中,中国动画需要面对同质化倾向的侵蚀。虽然艺术短片的创作,可以有效地探索新的视觉风格与表达策略,但从历史发展角度看,中国动画想要真正走出去,仅靠这样的探索还远远不够。艺术短片探索需要回归到主流创作中发挥前瞻性作用。20世纪50年代,中国动画创作者在“探民族风格之路”口号的感召下,创作了一系列形式多样、题材丰富、民族风格显著的动画作品,形成在国际动画影坛上独树一帜的“中国动画学派”。①遗憾的是,这些宝贵的中国动画艺术探索在20世纪80年代面对大量外国商业动画的涌入、大众文化的崛起等诸多变化时逐渐被搁置,中国动画在“国际化”过程中逐渐失去“民族化”方向,也失去了自身独特的文化标识。如今,随着数字和信息技术的发展,国内动画界对作品的民族身份有了更深刻的认识,锻造当代中国动画的独特艺术与文化标识已然成为创作者们的重要课题。

(一)多样统一:数字技术中探索艺术形式多样性

传统艺术语言在数字时代中国动画中的再现不仅涉及到技术和创作过程,还需要考虑现代观众的审美需求和文化接受度。动画发展至今已有超过百年的历史,从最早的传统手绘动画到20世纪末的数字技术崛起,再到如今的混合媒介与虚拟现实、实时渲染与交互体验,观众的动画审美经验在艺术与技术的双重语境中被不断重塑。今天的观众对于视觉效果、情感共鸣与叙事深度的期待远超以往。因此,中国动画创作者需要在传统艺术再现中融入现代观众的审美诉求,这不仅需要对传统艺术语言进行重构与再诠释,更需要借助技术能量来实现多样化呈现。21世纪初,起步较晚的国内三维动画行业曾展开技术“攻坚战”。如今,部分国产三维动画不仅在三维效果上媲美好莱坞动画电影,更是在美术风格上有了民族化的积极展现。

中国三维动画技术可谓是愈起沉疴,但三维技术形式一枝独秀的局面,让人们不得不为国产动画电影形式的多样性产生忧虑。放眼世界舞台,随着科技进步,曾经几近沉寂的动画形式得以复苏。成立于2005年的莱卡工作室(LAIKA Studios)将计算机图形学、3D打印技术与传统定格技术相结合,2010-2015年间出品三部定格动画长片均获得奥斯卡提名。在数字三维动画占据主导地位的今天,爱尔兰动画导演汤姆·摩尔(Tom Moore)却避开三维透视下的空间真实感表达,以独特的“手绘美学”和平面化的视角,不断为全球观众带来惊喜。中国动画学派曾经的辉煌不仅是因为“探民族风格之路”的独树一帜,也是因为“百花齐放,百家争鸣”灿烂多样。反观今日的中国动画不难发现,从技术到风格,再到内容主题都有着同质化倾向。诚如20世纪80年代,学者张松林所指出:“共性包含于一切个性之中”,即使中国风格的美术片,也不可能都是一个模式,一种样子。[12]动画作为与人们的假想世界最接近的电影形式[13],形式与内容的多样性是动画独特的魅力,也是创作者们应该珍视的动画本体性价值。

(二)文化认同:当代价值中体现中国智慧与哲思

在此需要强调的是,动画不仅仅是一种娱乐媒介形式,它还承载着丰富的文化内涵和价值观。任何国家想要在国际市场中赢得共鸣,都需要关注当代价值观的构建与表达。在全球化背景下,人们可能既有对本地文化的认同,也有对全球文化的认同。这种多元的文化认同意味着人们在多个文化背景之间自由穿梭。随着文化全球化进程的不断深化,全球流行文化不断地渗透到人们日常文化与艺术接受活动中,不得不承认人们对一些文化符号有共同的认知,但这可能导致某种程度的文化同质化现象。在数字时代的中国动画中,对传统艺术价值的现代化诠释成为一项关键任务。这包括了对传统艺术元素的重新思考和创新,以使其在现代背景下更具意义。动画中传统艺术语言的引入不仅是为形成某种风格,更是要为作品中当代价值观的传递与反思服务。

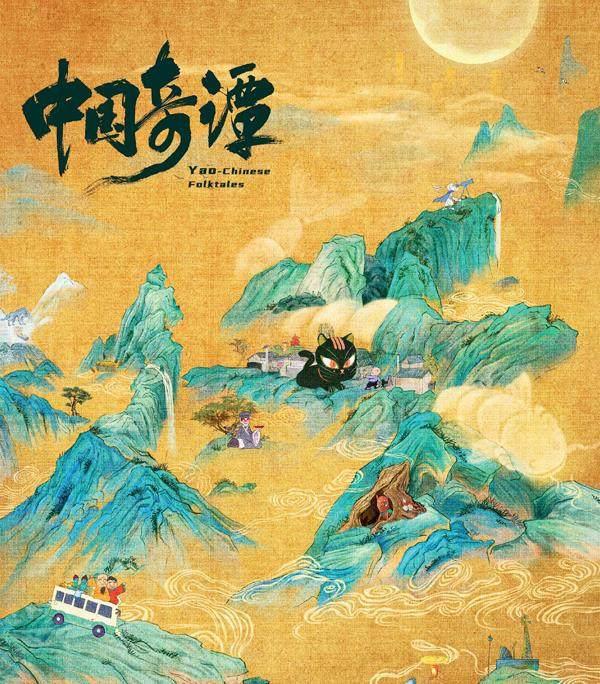

20世纪中国动画学派的创作中,就不乏具有深刻哲思的作品,特别是阿达先生的作品。《三个和尚》(1980)中看似简单的谚语却蕴含着深刻的哲理;《超级肥皂》(1986)以荒诞、离奇的手法对现实社会中人们“盲目更风”的现象进行了尖锐讽刺;《新装的门铃》(1986)反映了新时代社会生活和人们精神面貌。作为饱含中国经典动画印迹,具有动画形式创新与内涵理念创新的成功案例——《中国奇谭》(2023)不仅以中国文化为特征,更是寻求挖掘和表达人们当下的生活和情感,让观众在虚构的故事中看到自己的生活缩影,引起了社会共鸣。[14]8K水墨动画《立秋》以超高清的画面,呈现了水墨的生机与机械的冰冷之间巨大的视觉差异,以地球上最后一只蝈蝈的宿命来反思人类与科技文明、人类命运与生态命运之间的关系。以中国传统年画为原型的8K三维动画《门神》(2023),片中秦琼与尉迟恭的经典门神形象与动画的夸张手法和现代审美元素相结合,以现代艺术手法表达“单丝不成线,独木不成林”的传统智慧。在全球化与数字化的双重背景下,任何国家的艺术作品所展现出的标识性并非都是静态的,而是随着社会文化的进步而不断演化,但其核心是坚守本土艺术与文化的魅力,同时展现出与时俱进的时代风貌。

如今,中国动画作品面临着来自全球范围内的观众审美需求和文化期待的巨大挑战,作品不仅需要传承传统艺术语言,更需要关注人类共同面临的问题,从而在全球范围内引起共鸣。只有“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”[15],艺术性与当代性并行才能锻造出中国动画的独特文化标识。

结语

伴随21世纪信息科技的深度迭代,全球逐渐迈入一个多学科交融、多文化碰撞的数字纪元。中国动画在此广泛而复杂的变革中依旧处于重塑民族动画创作体系的发展阶段。中国拥有延绵数千年的艺术传统,这为当代数字动画赋予了丰富的审美底蕴和创作灵感。在当下的视觉文化语境之中,观众思想和视野持续地被碎片化的视觉符号与信息所饱和。这使得传统的、单一的视觉表达形式难以引起观众的深度参与和情感共鸣。当代动画要想与传统艺术形式实现有效融合,必须深入探讨并重视技术与影像的多样性问题。因此,如何创造性地运用数字技术,整合多元视觉语言并对传统与现代之间的交融持开放态度,锻造中国动画艺术独特文化标识,是如今中国动画学界与实践领域亟需思考的核心策略问题。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》[EB/OL].(2022-08-16)[2023-10-09].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5707278.htm?eqid=b6232a6d0009063900000006645b4cdd.

[2]中辦国办印发《“十四五”文化发展规划》[N].人民日报,2022-08-17(1).

[3][俄]列夫·马诺维奇.新媒体的语言[M].车琳,译.贵阳:贵州人民出版社,2020:299.

[4]丁建国,蒉华芬.从《魔比斯环》看中国动画电影的尴尬[ J ].美术观察,2006(12):23-24.

[5]孙立军主编.中国动画史[M].北京:商务印书馆,2018:278.

[6]孙立军主编.中外动画史[M].北京:中国纺织出版社,2023:166.

[7]习近平.在文艺工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2015-10-15(2).

[8]胡适.章实斋年谱 齐白石年谱[M].合肥:安徽教育出版社,2006:158.

[9]齐白石.齐白石自述[M].北京:当代世界出版社,2017:124.

[10]朗绍君.齐白石的世界[M].北京:北京时代华文书局,2016:190.

[11]文化部电影局《电影通讯》编辑室,中国电影出版社本国电影编辑室合编.美术电影创作研究[M].北京:中国电影出版社,1984:48.

[12]松林.愈有民族性 愈有国际性——美术电影民族风格的形成和发展[ J ].当代电影,1985(02):101-105.

[13][法]塞巴斯蒂安·德尼斯.动画电影[M].谢秀娟,译.杭州:浙江大学出版社,2013:4.

[14]陈廖宇,於水,陈莲华等.《中国奇谭》创作谈[ J ].当代动画,2023(02):6-18.

[15]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,

2022-10-26(1).

【作者简介】 孙立军,男,河北保定人,北京电影学院副校长,博士生导师,二级教授,教育部戏剧与影视学教学指导委员会副主任,主要从事影视教育、理论与实践研究; 孙怡然,女,山东青岛人,北京电影学院动画学院博士生,主要从事动画理论与实践研究。