詹金斯“故事世界”视域下影游融合的叙事话语建构

张伊扬 邹紫宏

随着互联网时代媒介融合的日益深化,影游融合已成为影视界近年来的“现象级”议题。影像与游戏本身存在“静观”与“交互”的壁垒,当这种隔阂被创作理念与视听技术打破后,呈现给人们的是一派富有生机的“故事世界”。传播和媒介研究学者亨利·詹金斯指出:“一个跨媒介故事通过多样化的媒体平台而充分地表现出来,在这一过程中每一个新的媒体文本都对整个跨媒体故事做出独特而有益的贡献。理想的跨媒介叙事是每一个媒介形态都发挥最佳的功能。”[1]詹金斯从“跨媒介叙事”角度对“故事世界”的阐释,对研究影游融合的叙事话语更具适配性与理论参考价值。基于此,本文从影游融合的价值与驱动、类型与表征来探讨其话语建构,并试图勾勒“中国式”影游融合的未来图景。

一、价值与驱动:影游融合“故事世界”的话语动力

影游融合类影视的“故事世界”,不仅是一个由不同媒介在同一“母题”统御下的媒介集合体,而且是一个使现实世界与虚拟世界实现贯通的“枢纽站”。影游融合的“故事世界”集合游戏与影像各自的优势,这种叠加的效能主要体现在以下两个方面。

一方面,受众在影游融合的“故事世界”中借助游戏的超功利自主性协调身心。不论是人们孩提时代的线下游戏,还是随着年龄增长接触到的单机游戏、网络游戏,乃至今天逐渐风靡的虚拟现实游戏,都将人们暂时带离现实世界,在一个虚拟、智能的“技术乌托邦”中获得自由而超功利的感受。游戏与影像的“结缘”可以追溯至艺术起源之游戏说。“游戏说产生于18世纪的德国。这种理论认为,艺术起源于人的游戏本能,游戏是人解脱了物质和精神束缚之后,利用剩余精力创造自由天地的活动。”[2]在智能技术日益发达的今天,人们畅游影像世界,在以情境交互为主的游戏化叙事中获得更大程度的自由。

另一方面,受众在影游融合的“故事世界”中借助“参与式观察”的影像叙事实现思维跃迁。人的思维沿着感性思维到理性思维的螺旋式上升路径无限延伸,单纯的游戏更多地体现为具象的、浅层的感性思维,这种参与还需要一种理性思维的深度审视,才能实现升维。比如,“西游”题材作为典型的跨媒介文本,从明代作家吴承恩的原著小说,到影像时代的美术片《大闹天宫》(中国大陆,1964)、电视剧《西游记》(中国大陆,1986,续集2000)、电影《大话西游》(中国大陆,1995)、《西游降魔篇》(中国大陆,2013)、《三打白骨精》(中国大陆,2016)、动漫电影《西游记之大圣归来》(中国大陆,2015)以及各种“西游”变体的网络游戏,虽然一些游戏文本将《西游记》本身厚重的儒释道文化解构为浅表化的“通关打怪”,但通过游戏的交互参与,在詹金斯式的“参与式观察”中不断扩充着原有的“故事世界”,并从表层参与逐步积累而生成深度思考,从而在一种自主引导下回到意涵深远的原著中寻求答案。

对于故事世界的参与者或粉丝,詹金斯认为其“拥有的不止是从大众文化中攫取来的针头线脚,相反,他们拥有的是从媒体提供的符号原材料上建筑起来的整个文化体系。”[3]正是由于受众的媒介参与达到一定的深度,才使“故事世界”获得扩充与延展。在这一过程中,“故事世界”不是静态和孤立的存在,而是在设计者与接受者的共同构建中,实现着“故事世界”内外的能量交换。“故事世界”的不断生成与扩张所依赖的话语动力即人的想象力和“故事世界”的原始驱动力。

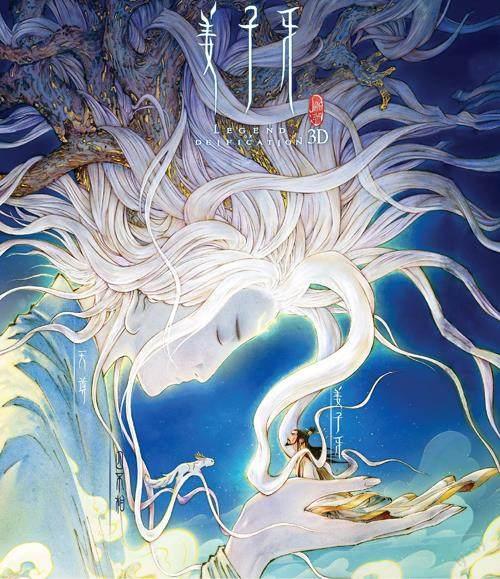

譬如,动漫电影《姜子牙》(中国大陆,2020)是一部较为典型的“封神”题材现代“变体”,并体现出对原有“故事世界”基于强大想象力的扩充性。《封神演义》作为古典小说,经历了诸多影视版本的“跨媒介叙事”和相关游戏的开发,已经具备了其独特的“故事世界”版图。《姜子牙》的横空出世,是一种在后现代美学思潮下去中心化、去权威化的解构,与此同时,作品也传达出以“仁”为核心的人本主义思想,这种题旨内涵的置换要以合理的叙事话语得以呈现,还需丰富的想象力支撑。在《姜子牙》的文本话语上,呈现出一派游戏化叙事的新景观。姜子牙的形象设计打破了早期影视作品中堆雪老人的刻板印象,而是以孤绝的中年男子形象出现。这个姜子牙绝非传统意义上的全知全能,也无法以“上帝视角”俯瞰众生。影片伊始,姜子牙在斩杀狐妖、即将建立功勋的一刻,却被九尾狐妖对无辜女孩的要挟和瞬间产生的重重谜团所牵绊,没有痛下杀手,从而被贬斥受罚。这一版本的姜子牙走下神坛,成为一个与观众产生共情效应的“普通人”,并被赋予“游戏任务”般的使命。在《姜子牙》的游戏化叙事设计中,首先姜子牙带领观众以“限知视角”进入“故事世界”,明确“游戏人物”即探寻真相,然后接受游戏挑战,即抓到狐妖就可以离开囚禁之地的人性考验。接下来在主人公的探寻过程中,出现任务团队的人员变化,即同伴(申公豹)的暂时退出和新增同伴(小九)的情况。在深入探寻中,随着“打怪升级”的难度增大即遭遇九尾狐,团队重新集结(姜子牙、申公豹、小九、四不像),最终面临终极对决的师尊,任务团队获得最终胜利。这是典型的“游戏化”叙事,在人设的颠覆和对权威的态度上,该片都与传统“故事世界”的预设产生差异,这是设计者基于想象力的合理发挥,从构想到创造实现飞跃。这是游戏与影视在感性与理性的思维交锋、融合里抵达的具有创新意义的实践彼岸。

在这一过程中,设计者的“互文本”不再是对“元文本”某种意义的复刻,而是在彼此的文本间性中强化新的意义赋予,体现了强烈的自主性和创造性。这种从想象力延展而来的自主性和创造性投射在《姜子牙》的叙事话语中,则表现为姜子牙对师尊的质疑与对真相的求索。这本身就是后现代美学去中心化、去权威化的显现,也是在“封神”世界秩序中以“人本”的观念冲破神权的主体性张扬,在整个游戏化进程和神权秩序重置的过程中,作品也体现了主人公非凡的能动性与开创性。

二、类型与表征:影游融合“故事世界”的话语构成

在传统叙事学中,“故事”与“话语”是内容与形式泾渭分明的存在,而且对话语策略、话语系统的研究兴致甚濃。后现代主义思潮兴起后,学者们对“故事”散射形成的语境更为关注。“故事世界”应运而生。传播学家戴维·赫尔曼早先提出“故事世界”概念时指出:“故事世界是叙事或明或暗激起的世界,包括书面形式的叙事、电影、绘图小说、日常对话,甚至是还没有成为具体艺术的故事,故事世界是被重新讲述的事件和情景的心理模型。”[4]这一概念对詹金斯在“跨媒介叙事”中关于“故事世界”的阐释不无影响,而且其概念提及的“重新讲述”“心理模型”等强化了面对“元文本”时设计者与接收者的主体性,对于想象力和创造力的彰显给出了理论语境。在“故事世界”的语境下,影游融合的话语表征分为以下几个故事“板块”。

一是影视与游戏的双向改编。美国早期的许多电影都来自游戏改编,这些电影丰富的人物谱系与叙事情节与“元文本”的游戏形成强烈的互文性,并扩充了“故事世界”版图。例如,《波斯王子》(美国,2010)、《极品飞车》(美国/菲律宾/爱尔兰/英国,2014)、《魔兽》(美国/中国大陆/加拿大/日本,2016)、《愤怒的小鸟》(芬兰/美国,2016)、《古墓丽影》(美国/英国/日本/德国,2001)等电影均属此类。因此,从影视到游戏的IP改编也不在少数。从我国古典四大名著的“跨媒介叙事”到各类网络小说的IP改编,体现出影游融合日益丰富的“故事世界”。从小说IP到风靡全网的电视剧《琅琊榜》(中国大陆,2015)、《琅琊榜之风起长林》(中国大陆,2017),再到后续网络游戏的开发,《琅琊榜》实现了“故事世界”的版图扩张。《琅琊榜》的游戏以电视剧情节为母版,在重新调整情节后设置了“护送花魁—竹海夺宝—秦淮盛会—夜探悬镜司—护送梁王”五个通关场景,玩家的战斗力和战绩决定其所在的通关等级。“在《琅琊榜:风起长林》里,玩家可以通过捏脸技术自定义人物外貌形象,引导角色的情绪,玩家可以用第一人称视角将预定的故事背景带入游戏中,玩家的每一个决定都继续着角色的故事,玩家也可以从选择性全知视角的角度从外在本体的视角操控着角色人物的活动。”[5]这种强烈的参与性使游戏“交互”与文学影视之“静观”形成互文性。

二是将游戏情节引入影视文本。如果说第一种类型体现了“故事世界”的互文性与扩充性,是一种故事版图的水平延展,那么第二种类型的影游融合则体现为“静观”与“交互”在同一文本中的“互嵌”,游戏在作品中成为“戏中戏”,是作品人物关系在“镜中镜”的投射和隐喻。在电影《头号玩家》(美国,2018)中,2045年的虚拟现实技术已然非常高超,为了找到虚拟世界“绿洲”中的“彩蛋”,一个游走于虚拟世界和现实世界的探险小组开启了一场神奇旅程。在这一旅程中,探险小组需要寻找三把钥匙,于是他们从“绿洲”缔造者生前的岁月中探寻钥匙线索。《头号玩家》的“探寻”母题和团队任务叙事体现了强烈的游戏化色彩,并凭借“绿洲”这个富有隐喻性的“乌托邦”意象空间尝试性地提出调和现实与幻想冲突的折中方案。电影《微微一笑很倾城》(中国大陆,2016)是我国影游融合探索中的一部早期的标志性作品,也为后续该类影视创作提供了参考。该片改编自同名小说,在“故事世界”版图横向扩充的同时,也探索了电影与游戏“互嵌”式的深度融合。男女主人公缘起于网络游戏,“两个世界不断来回切换,既有梦幻网游里的门派恩怨、决斗PK、组队打BOSS的刀光剑影,也有大学校园中网友见面、两情相悦的浪漫温馨”[6]。游戏世界与现实世界以“断电”等方式切换,主人公在现实身份与虚拟身份间转换,这种“戏中戏”“镜中镜”的套层时空以种种隐喻、类比、对照的话语启迪人们对自我的审视和对世界的思索。

三是游戏化叙事或是体现游戏精神的影视作品。这类影游融合的表层结构不涉及“游戏”,更没有直白的游戏任务,但是在作品的深层结构里,创作者设计的人物谱系与矛盾冲突则体现为游戏化叙事,并在话语行进中彰显追求时空自由的、张扬主体性的、充满想象力的、充盈着创造性的游戏精神。在话语结构中,这类叙事体现为时空的“非线性”。在电影《源代码》(美國/加拿大,2011)中,主人公柯尔特在一辆八分钟便会爆炸的火车中不断地重复经历,原来是现实中的柯尔特在战争中严重负伤,科学家将其大脑活动通过科技手段与平行时空相连,希望避免火车爆炸的灾难发生。随着一次次的时空重复,爆炸案件的真相浮出水面。在《源代码》中,虽然没有表层的游戏元素,但是主人公的时空重复非常类似玩家反复地挑战关卡,而这一行动的背后则是找寻真相、避免灾难的双重任务。相较于“时空重复”的话语,《盗梦空间》(美国/英国,2010)则体现为一种“时空嵌套”,不同人物带着不同任务进入一层层的时空中,在非现实的、想象化的时空“拉伸”中,人们利用时空,也受限于时空,在一番番的探寻后,似乎找到了人生的答案。这些游戏化叙事作品体现了一种蕴含着想象力和创造力、追求时空自由与自我超越的游戏精神。

由不同类型作品设计者以不同方式扩充的“故事世界”给予人们不同程度的启迪,激发人们更为丰富的想象力和创造力。在这一过程中,人们获得了本体性的自证与思维能力的跃迁。当然,对于我国目前仍处在影游融合的初期探索阶段而言,诸多方面还存在着提升空间。

三、审视与优化:影游融合“故事世界”的未来图景

在影游融合不断扩充的“故事世界”中,还须立足本土文化,在借鉴西方影游融合制作经验的同时,不断开拓“中国式”的影游疆场。所谓“中国式”影游融合,在叙事题材、场景设计上需要开掘本土文化元素,提炼中华美学精神,同时适应现代文化主张与观众需求,从而走出一条具有本土特色和国际眼光的影游融合之路。

在题材资源的内容维度上,“中国式”影游融合理应深度探索本土传统经典题材资源。我国的“西游”“三国”“白蛇”“聊斋”“封神”等题材从最初的小说话本到古典戏曲,再到影像时代的电影、电视剧、动漫、游戏,已经成为一方独特的“故事世界”。由于这些题材资源自身具备哲学、美学、艺术学、历史学、社会学、文化学意义上的经受了历史检验的深厚价值,所以对今天的创作者而言,是取之不尽用之不竭的题材资源库。就《聊斋志异》中的“聂小倩”故事而言,已经在故事母版基础上,产生了诸多适应现代精神需求的影游作品。“2012年,网易游戏旗下雷火工作室出品了同名电脑客户端游戏《倩女幽魂》(2015年9月改名为《新倩女幽魂》),并于2016年与电视剧《微微一笑很倾城》进行成功的影游融合与影游联动:电视剧将《新倩女幽魂》中的场景、角色以及关卡、任务等进行了影像化转化,并将《新倩女幽魂》这一款游戏设置为影片的情节推动点与主人公的感情升温中间站。”[7]这一“故事世界”的扩充不仅通过游戏设计深化受众的参与性、交互性,强化故事建构中的主体性、想象力与创造力,而且设计者创造性地将《新倩女幽魂》与《微微一笑很倾城》实现影游联动,这是非同以往的不同“故事世界”的版块碰撞与能量交互。

在场景设计的形式维度上,“中国式”影游融合理应探索符合中华美学精神的空间安设。当前许多影游融合作品虽然选择了本土的经典文化资源,但在场景设计中,似乎又消解了本土性,更多地临摹和复刻西方“朋克风格”“废土美学”“重工业风”的影像空间。《白蛇2:青蛇劫起》(中国大陆,2021)中小青在废弃的都市文明景观间追逐驾驶、近身肉搏,冷兵器与枪械弹药成为末世中唯一的“法力”;《新神榜:杨戬》(中国大陆,2022)中失去飞行能力的神仙们驾驶以混元气为燃料的机械飞船,充满蒸汽朋克的工业厚重感。动漫电影《哪吒之魔童降世》(中国大陆,2019)虽然在叙事话语上也具有强烈的游戏化特色,但在场景设计上则更多体现了中华美学精神。在该片中,“山河社稷图”是网络游戏“画中画”的翻版,太乙真人指纹解锁的游戏属性更为鲜明。当哪吒和敖丙在卷轴内打斗时,李靖夫妇在画外“观战”,这就是网络游戏中常见的空间功能设置。而在“山河社稷图”中,中国山水画的鸢飞鱼跃、源然而深的灵境随着犹如游戏手柄的画笔挥舞,随时发生变化,使得“卷轴式”的中国画与“移步换景”的园林审美获得动漫技术赋能下的全新显像。“图中每片荷叶都承载着不同的美景与门窗建筑上的装饰纹样,一同构成了一幅充满诗意的画卷,这取材于中国传统的盆景艺术,以微观风景展现了不同的传统文化。”[8]《哪吒之魔童降世》在场景设计方面为后续创作者在本土化影游融合探索中如何彰显中华优秀传统文化、发扬中华美学精神提供了范本。

结语

亨利·詹金斯指出:“跨媒体叙事是一种创造世界的艺术。为了充分体验虚构的世界,消费者必须承担追寻者和收集者的角色,通过各种媒体渠道找寻有关故事的点点滴滴的情节,并通过在线讨论组来比较印证彼此的发现,通过合作来确保每一个人在这方面投入时间和精力的人在离开的时候都能获得丰富的娱乐体验。”[9]影游融合为艺术的消费者即受众提供了可参与文本建构的可能性。在互联网日益智媒化的今天,文本设计者与受众泾渭分明的界限被打破,传播学意义上的传受双方、艺术美学中的创作与接受之界定都在被重新考量和界定。特别是随着人工智能、虚拟现实等科技的介入,影游融合从文本类型、文本数量等横向的扩充,到敘事话语的深层结构、视听语言的审美格调之纵向开掘,都使人们置身其中的“故事世界”,成为一个日益丰盈、不断扩充的“能量场”。在这别具一格的能量场中,人们不断地构建“中国式”影游融合的图景,这也必将是一场在艺术与科技双重赋能下更具想象力、更富创造性并通往理想彼岸的审美之旅!

参考文献:

[1][9][美]亨利·詹金斯.融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].杜永明,译.北京:商务印书馆,2012:157,54.

[2]仲呈祥,张晶,主编.艺术要览[M].北京:中国传媒大学出版社,2012:232.

[3][美]亨利·詹金斯.文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化[M].郑熙青,译.北京:北京大学出版社,2016:47.

[4]尚必武.叙事学研究的新发展——戴维·赫尔曼访谈录[ J ].外国文学,2009(05):97-105.

[5]谢玓.《琅琊榜》的跨媒介叙事研究[D].成都:四川师范大学,2019:45.

[6]李俊.游戏与梦想及爱情——评电影《微微一笑很倾城》[ J ].电影评介,2016(16):14-16.

[7]陈旭光,张明浩.后疫情时代的网络电影:影游融合与“想象力消费”新趋势——以《倩女幽魂:人间情》

为个案[ J ].上海大学学报:社会科学版,2021(03):20-31.

[8]贾林铭.优秀传统文化在动画影片《哪吒之魔童降世》中的创新应用[N].中国电影报,2022-07-27(011).

【作者简介】 张伊扬,男,福建厦门人,厦门理工学院设计艺术学院讲师,博士,主要从事网络视听文化与影视美学理论研究;邹紫宏,男,福建厦门人,厦门理工学院设计艺术学院硕士生。