职业院校教师智能教育素养的现状、问题与发展策略

乐颖 刘永贵

摘要:为更好地立足于职业教育的类型定位,适应新时代职业教育教学改革的新要求,加快推进人工智能助推教师队伍建设,课题组构建了包含智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能以及智能教育伦理的指标体系,据此开展面向苏南、苏中、苏北3个地区19所职业院校654位教师的实证调研,发现教师智能教育意识较好,但在主动性、敏感性上仍然不足,智能教育教学知识成为智能教育知识的薄弱环节,智能教学实施能力成为智能教育技能的最大软肋之一,智能产品应用伦理意识成为易被忽视的智能教育伦理问题,江苏职业院校教师智能教育素养的培训与提升有基础有需求。通过进行六大维度的差异分析,提出了打破平衡促进高阶思维发展的认知之道、注重人机协同的教学能力培养之道和促进智能教育素养培育的良好教育生态构建之道的发展策略。

关键词:智能教育素养;职业院校;实证调研

中图分类号:G715.1 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2024)03-0085-06

一、职业院校教师智能教育素养调研背景

随着人工智能对社会各个领域产生重要影响,政策、经济、科技等多个因素开始重塑职业教育形态,职业院校教师专业素养亟须调整与升级。

(一)国家政策加大供给,智能技术与教育教学深度融合

2018年《教育部办公厅关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作通知》提出要“开展智能教育素养提升行动”[1]。2021年《教育部关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》指出,“积极推进人工智能、大数据、第五代移动通信技术(5G)等新技术与教师队伍建设的融合”[2]。2022年,教育部正式发布了《教师数字素养》教育行业标准,从数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任以及专业发展等5个维度提出未来教师应具备的数字素养[3]。

(二)新兴产业大幅增长,职业教育与社会经济发展互为支撑

职业教育作为与国民经济发展紧密相连的一种教育类型,在服务区域经济社会发展、提升区域竞争力等方面发挥重要支撑作用。近年来江苏省GDP同比增长迅猛,其中人工智能、“互联网+”等新兴产业,成为GDP增长的重要因素,智能技术正在不断促进社会经济的指数级发展。产业的变化带来人才需求的变化,担负着教育改革使命的教师应转变传统教学观念,重新定位角色,尤其职业院校教师,应与行业联系紧密,需要了解行业、产业的发展动态和需求,更强调专业性、实践性,需具备一定的适应和创新能力、跨学科教学能力、持续学习与专业发展的能力,才能帮助学生适应快速变化的工作环境和工作需求。

(三)教育基础设施建设日趋完善,智能化教学需求愈发凸显

科技是智慧教育发展的重要支撑,技术的广泛应用有效辅助教育教学质量的提升。《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》指出,要以教育新基建壮大新动能、创造新供给、服务新需求,促进线上线下教育融合发展,推动教育数字转型、智能升级、融合创新,支撑教育高质量发展[4]。2022年6月,江苏省教育厅启动了国家智慧教育平台江苏试点工作。在新基建推进的过程中,更强调应用人工智能、虚拟现实、区块链等技术,提升教、学、管、评、研的智能化水平,这势必会进一步推动教育数字化、智能化转型,促成教育的重大结构性变革。

为此,基于江苏省目前的社会经济与教育发展现状,为全面提升职业院校教师智能教育素养提供有效的参考依据,课题组开展了本次调研。

二、职业院校教师智能教育素养调研全程与现状分析

(一)职业院校教师智能教育素养问卷指标体系构建

课题组借鉴2022年由中国教育科学研究院、华东师范大学、腾讯三方制定的《人工智能教师能力标准(试行)》、美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)2005年提出的TPACK理论框架,确定了智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能三个维度。同时根据2021年联合国教科文组织发布的《人工智能伦理问题意见书》和国家新一代人工智能治理专业委员会发布的《新一代人工智能伦理规范》[5],借鉴基于加涅学习结果分类理论的智能素养理论模型[6]、李湘“三维四阶教师智能教育素养‘冰山结构模型”[7],参考面向师范生智能素养调查问卷[8]、中小学教师智能教育素养调查问卷[9],构建了由智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能及智能教育伦理[10] 4个一级维度、12个二级维度和34个指标构成的职业院校教师智能教育素养调查问卷,问卷采用五级李克特量表。问卷整体Cronbach信度0.985,四个一级维度Cronbach系数均大于0.95,KMO值为0.928,信度、效度达标。面向江苏省19所职业院校教师发放问卷,共收到有效问卷654份。

(二)江苏省职业院校教师智能教育素养现状分析

1.智能教育知识和智能教育技能是职业院校教师智能教育素养的短板所在

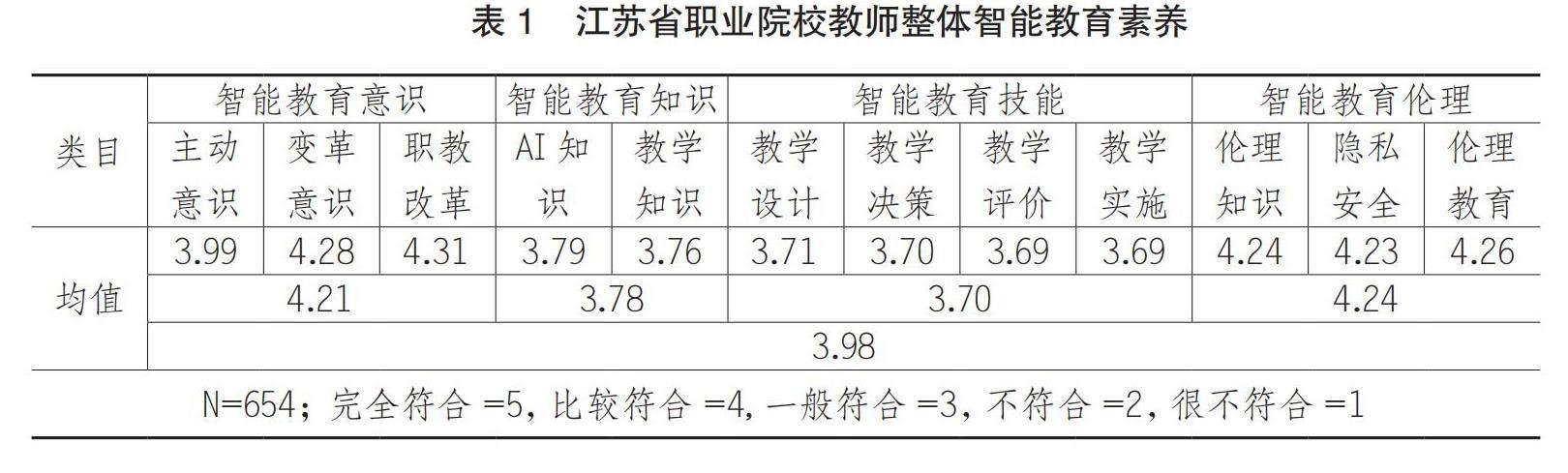

智能教育素养强调教师和教育从业者在智能教育中所拥有的意识、知识、技能以及判断力和价值观。调研结果显示,整体而言,江苏职业院校教师有一定的智能教育素养基础(3.98),尤其教师智能教育意识(4.21)较强,在智能教育伦理(4.24)方面也表现出良好的倾向,不过智能教育知识(3.78)、智能教育技术(3.70)方面,得分不高(见表1)。

一是教师智能教育意識较好,但在主动性、敏感性上仍然不足。智能教育意识侧重观测教师对智能教育资讯的识别、价值判断、理念革新,对人工智能在专业发展、人才培养等方面的影响所展示出的不同程度的认知与敏感性。调查显示,绝大多数(85%以上)职业院校教师认为人工智能对于教育教学、学生发展、教师专业发展、人才培养等方面会带来重要的影响和作用,认为智能化教学对学生学习效果有积极作用,能促进自身专业发展,并对人机协同教学有较高认同感。但仍有28.74%的教师表示很不擅长在智能教学中迅速而敏锐地觉察有价值的数据,主动意识相对较弱。

二是智能教育教学知识成为智能教育知识的薄弱环节。知识是智能教育素养的基础,江苏职业院校教师智能教育知识水平总体有待提高。具体而言,人工智能相关基本知识掌握相对较好,而智能教育知识相对较弱,主要体现在教师对智能教学环境(3.72)不熟悉,对智能技术支持下的教学理念与模式(3.75)不了解,对智能技术支持下的教学理念与模式(3.75)较为陌生,对如何在人机协同创设真实情境下的深度学习和学生高阶思维能力培养方面关注不多,绝大多数教师在教学实践中还停留在传统信息化教学状态。

三是智能教学实施能力成为智能教育技能的最大软肋之一。智能教育技能所掌握的可具体应用于教学设计、实施、评价等实践环节的智能教学技术、智能教学策略等,是智能教育素养的重心。调研发现,教师整体智能教育技能都不高,其短板主要在于教师基于AI的学生个性化学习内容推荐、学习任务推送(3.68)上,对知識图谱、语音识别、语义分析等智能技术与教学融合的教学实施能力(3.67),基于智能技术的评价技能(3.69)都有待提升。

四是智能产品应用伦理意识成为易被忽视的智能教育伦理问题。智能教育伦理强调教师在智能教育环境中遵守道德原则、尊重个体权益、确保数据隐私和安全等方面的伦理观念,是科学合理推进智能教育、保护学生权益的关键。整体而言,教师在智能教育伦理方面都有清晰明确的认识,能坚持以人为本,对人工智能与人的主体关系有正确认知,认为智能教育以促进人的发展、增强人的能力为目的。在隐私安全保护伦理方面,多数教师都能较好地关注到隐私、数据安全、尊重原创、保护作者权益等问题,相对而言,教师在智能教育软件使用中的数据安全意识较弱,只有46.33%的教师能很好关注软件许可协议与权益。

五是江苏职业院校教师智能教育素养的培训与提升有基础有需求。综合调研数据,可以看出江苏职业院校教师有一定智能教育素养基础,尤其智能教育意识较强,在智能教育伦理方面也表现出良好的倾向,但整体智能教育素养还停留在浅显的知晓阶段,对人工智能知识的学习,人工智能在教学设计、教学实施、教学评价等环节的应用都尚未真正关注并实践。为此,智能教育知识与智能教育技能应作为教师智能教育素养培训的重要内容。

2.江苏职业院校教师智能教育素养的差异分析

一是男教师在智能教育知识掌握方面明显高于女教师。对于人工智能等信息技术,男性一般比女性表现出更强的兴趣,这一点也充分体现在职业院校教师群体中。调查显示男教师整体智能教育素养高于女教师,且存在显著差异(男=4.09,女=3.94,p<0.05),尤其是在智能教育知识(男=3.92,女=3.68,t=0.25,p<0.01)方面。这说明男教师对人工智能自身的兴趣与学习的主动性都高于女教师,积极探索新型技术的教育应用。

二是低年龄段、低教龄、低职称的教师整体智能教育素养高于其他群体教师。随着智能教育的发展,不同教龄、年龄、职称教师的智能教育素养在不同维度都存在一定差异。从表2中可以看出,入职5年以内、25岁以下、低职称的年轻教师的智能教育素养明显高于其他群体教师,尤其在智能教育知识、智能教育技能方面。40岁以下的中青年教师在智能教育意识、智能教育知识、智能教育技能方面得分高于均分,这说明这个群体教师对教育人工智能有一定接受程度,将其作为推动职业智能教育发展的主体,有较好的基础。而41~50岁、11~15年教龄、正高级别教师整体对智能教育关注不高,整体智能教育素养偏低。综合来看,近年新入职教师更多应是“数字土著”,对人工智能更有兴趣。40岁以下教师正处于事业发展关键期,紧跟国家教育改革趋势,是其事业发展的必然。40岁以上教师更多处于职业发展倦怠期,更习惯于已有的教学习惯行为,并不愿意接受太多改变。

三是地区经济发展水平差异没有造成教师智能教育素养的差异,但是具有高职育人职能的学校教师明显高于中职教师。如表2所示,无论是教师整体智能教育素养,还是具体二级维度,苏中、苏南、苏北地区都没有明显差异。不过不同类型职业院校,存在明显差异。综合来看,高等职校教师最高,中高一体职校教师其次,中等职校教师再次,初等职校教师最低。其中在智能教育意识、智能教育伦理上,中高一体职校教师、高等职校教师都明显高于中等职校教师,且存在显著差异。

三、调研回顾——协同推进的职业院校教师智能教育素养发展之道

(一)认知发展——打破平衡,促进高阶思维发展

本次调研发现智能教育意识发展中主要存在对人工智能的认知主动性和敏感性的不足,部分教师处于自身的平台期,甘于现状,缺乏变革意识。皮亚杰的认知发展理论指出,认识的发展就是“平衡—不平衡—平衡”的过程[11],打破原有认知平衡成为发展的重要突破口。而认知层次决定出路,思维模式决定格局。传统的低阶思维技能,如听、说、读、写等,在技术的加持下已能得到较好的教学与应用,高阶思维的时代价值愈发凸显,使教师成为能动主体,在教育教学实践中应用逻辑与推理、批判性思维和创造性思维等科学思维方法描述问题,并在教育教学实践中做出正确的决策。对照恩尼斯(Ennis)归纳的“过程”“内容”“注入”三种模式,将教师的思维认知付诸教学实践,尤其是国内外学者研究较多的“注入”模式,将高阶思维的训练与课程相融合[12],实现课堂教学的重构。高阶思维从认知层面促使教师从原有状态循序渐进地跨入另一个新的平衡认知状态。

(二)能力发展——人机协同,加强AI教学能力培养

智能教育素养提升落脚点是在整个教学的过程,而培养方向更侧重于教师整合AI的教学能力,根据调研中呈现出的薄弱点,要重点打造国培、省培、市培、校培一体多级联动,以智能教育知识和智能教育技术能力为主要培训内容的智能教育专业化培育体系。有效应用人工智能技术及相关平台,构建智能技术环境支撑下的教师智能教育能力培训新模式,对培训的目标、内容、形式等因素进行综合评估,如基于认知网络分析、证据导向下的以教师的交流互评内容为分析对象,实现教师能力发展过程及成效的追踪测评和分析评价[13]等。

(三)生态发展——可持续发展,构建促进智能教育素养培養的良好教育生态

教育生态重构需要多方协同、多种力量的整合,才能共同推进智能教育素养培养的有效实施:一是要创造合适的外部环境。所在地区的经济和科技发展水平[14],区域对教育的重视程度,教育管理部门和职业院校对智能教育的投入力度和对应保障体系的完善,均能影响素养提升工作的全流程有效推进。二是要开展多方合作,“构建央地互动、区域联动、政行企校协同的职业教育高质量发展新机制”[15],职业院校要与企业深化合作,共同探讨教育教学的智能化发展和创新[16],重点发挥人工智能企业的引领指导作用。三是优化建设大数据、人工智能技术支持下的智能化教育教学平台,发挥智能技术的教学系统或应用工具在教学、学习、管理或服务等教育场景中的主体性作用。四是加强智能教育评测的顶层规划设计,教育部门制定统一、科学、公正的教师智能教育素养测评标准,建立有效的教师评价和反馈机制。五是加强智能教育的校际交流与合作,尤其是打破中、高职之间的校际壁垒,促成职普融通,开展“横向融通、纵向贯通”的学习、合作与交流,减少差距。主动了解国际前沿动态,共同探讨和发展最新智能教育技术和方法。总之,建立良好的教育外部环境并确保学校、教学、教师发展内部各环节有效运行,当各层次之间形成有效闭环,双方达到和谐状态时,促进教师智能教育素养培养的教育生态就能实现良性可持续发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部办公厅.关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[EB/OL].(2018-08-08)[2023-07-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201808/t20180815_345323.html.

[2]中华人民共和国教育部.关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[EB/OL].(2021-09-08)[2023-07-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202109/t20210915_563278.html.

[3]中华人民共和国教育部.关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知[EB/OL].(2022-11-30)[2023-07-05].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/21/content_5742422.htm.

[4]中华人民共和国教育部,等.关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[EB/OL].(2021-07-08)[2023-07-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202107/t20210720_545783.html?eqid=87a238db0029f40b00000004642d8807.htm.

[5]中华人民共和国科学技术部.《新一代人工智能伦理规范》发布[EB/OL].(2021-09-26)[2023-07-05].https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html.

[6]郑勤华,覃梦媛,李爽.人机协同时代智能素养的理论模型研究[J].复旦教育论坛,2021,19(1):54.

[7]李湘.师范生智能教育素养的内涵、构成及培育路径[J].现代教育技术,2021,31(9):8.

[8]王欢.师范生人工智能素养自评工具开发研究[D].贵阳:贵州师范大学,2021:42.

[9]郑智勇,肖林,宋乃庆.中小学教师智能教育素养的现状分析与提升路径——基于11703位教师的实证调查[J].教育发展研究,2023,43(4):32.

[10]王丹.人工智能视域下教师智能教育素养研究:内涵、挑战与培养策略[J].中国教育学刊,2022(3):94.

[11]欧阳荣华,赵志毅.美国教育理论的研究和发展[J].大学教育科学,2008(3):8.

[12]王帅.国外高阶思维及其教学方式[J].上海教育科研,2011(9):32.

[13]杨海茹,马明月,向前臣,等.教师信息化教学能力发展轨迹与提升策略研究——基于认知网络分析法[J].中国电化教育,2022(11):90

[14]王秋鹏.促进职业教育与区域经济协调发展的途径探索[J].山西农经,2016(17):107.

[15]中华人民共和国教育部办公厅.关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知[EB/OL].(2023-07-07)[2023-09-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202307/t20230717_1069319.html.

[16]慈静.基于智能制造背景下职业院校校企合作的路径研究[J].科技经济市场,2020(11):128.

责任编辑:贾凌燕