对中小学教师关于学生创造性的观念的研究

余运英 魏彦红

摘要:通过对邯郸市城乡220名中小学教师关于学生创造性问题的看法进行调查,结果发现主要观点有:(1)促进学生创造性的七种方法观,如激发学生的兴趣爱好,进行多种(发散性、逆向性、开拓性等)思维训练;培养学生敢于质疑的精神等等;(2)促进学生创造性的五种问题观,如开放性的问题、有多种答案的问题等等;(3)促进学生创造性的主要因素观依次为:强调自主和独立、强调发现学习、质疑理论和假设的机会、强调竞争和强调内部动机等。

关键词:中小学教师;学生;创造性;观念

中图分类号:G40-012文献标志码:A文章编号:1002-0845(2006)10-0016-03

一、问题提出

近年来,造就和培养创造性人才的呼声此起彼伏。综观全球教育环境,有关学生的创造性问题已越来越受到重视。许多国家纷纷采取一系列措施,以促进学生创造性的发展。但总的来讲,在学校教育中,学生的创造性潜能还没有以应有的方式得到系统而全面地发挥和培养(Sternberg,1986;Hennessey & Amabile,1987;Barron,1988等)。美国的天才教育项目也受到抨击,因为它们主要集中在对已有的知识和技能的改变,而不是集中在符合学生个体差异、促进学生创造性发展的教育环境上(Feldhusen,1994)。我国的创造教育也存在同样的问题,原因何在,恐怕不得不关注一下这些现象背后指导教师行为的观念性的东西。正如有人所说:要更好地理解教师的行为,就要关注教师的观念(Nespor,1987;Clark,1988;Pintrich,1990等);教育观念是教师从事教育工作的心理背景,是教师素质的重要组成部分之一(林崇德,1996)。教师的任何教育行为都离不开其教育观念,离开教师的创造性观念,教师的创造性行为就成了无源之水、无本之木。因此,要想培养学生的创造性,就必须首先了解教师的创造性。如前苏联著名教育家沙塔洛夫指出:“教师的创造性是学生创造性的源泉。”教师对学生创造性的理解方式、看法和期望等,都会影响到他在培养学生创造性方面的行为方式和态度等等,从而影响学生创造性的发挥和发展。

目前,教师关于学生的创造性及其培养等问题,许多研究者已从不同的角度进行过理论论述,但实证性的研究很少。本研究试图通过实证研究的方法,采用内隐理论研究范式对我国一线教师有关学生创造性的一些认识和看法(包括学生是否具有创造性、创造性程度的高低、教师能否促进学生的创造性、哪些问题和学科更有利于促进学生创造性以及具体方法等等问题)进行探讨,目的在于揭示教师的创造性观念,有针对性地改善并增强他们的创新意识,有效地指导他们的创造性行为。同时,为师范教育和师资培训提供一定的理论依据。

二、研究方法

1.研究被试

选自河北省邯郸市小学(36人)、初中(37人)、高中(35人)及其农村小学(32人)、初中(40人)、高中(县城40人)六类学校教师共220名。其中,男教师73人、女教师147人。

2.研究工具与材料

本研究基于Irene-Anna N Diakidoy等(1999)编制的“师范生关于创造性的观念”的问卷,几经修订、预测等程序,最后编制成“中小学教师创造性观念问卷”,由“开放型”和“封闭型”问题及个别访谈三部分组成。本研究为其中的部分内容。

3.研究程序

(1)编制问卷和制定访谈提纲。参阅国内外有关研究资料,依据对少数中小学教师的访谈,进行修改、预测、讨论、再修改等,最后形成正式问卷。并根据开放型问题,提出访谈提纲。

(2)数据收集与整理。问卷发放,大部分都来源于小团体施测,要求被试当场回答,当场收回问卷(少数农村还使用了个别施测)。在实施问卷过程中,进行个别访谈,最后对问卷和访谈结果进行独立编码。主试与编码由两名北师大心理学专业硕士研究生完成(其一致性系数均在0.9以上)。

(3)数据管理与分析。将回收问卷进行编码、数据转换,利用软件SPSS(10.0)进行录入与管理、处理和计算。采用的主要统计方法有简单的描述统计分析和非参数检验。

三、研究结果与分析

1.教师关于“学生创造性”的一般观念

本研究调查了教师关于学生创造性的一般观念,结果发现,有67.7%的教师认为“创造性是所有学生的特征”;94.5%的教师认为“有些学生的创造性比其他学生的创造性要高”;92.7%的教师认为“学习成绩不是衡量学生创造性的较好指标”;91.8%的教师认为“三好学生并不比一般学生更具有创造性”;66.8%的教师同意“在学校里学生们有很多机会表现他们的创造性”;79.5%的教师认为“具有创造性的学生会在许多领域以各种方式表现出他们的创造性”;而有41.8%的教师认为“教师经常可以遇到有创造性的学生”;39.1%的教师认为“有时可以遇到”;“非常经常”和“很少遇到”的均为10%左右。

以上结果表明,中小学教师对学生的创造性有了一定的认识,但认识的程度不深,对学生创造性发生的频率认识不足,有的观念甚至前后不一致。如几乎一半教师认为,学生的创造性不是经常可以遇到的。而前面有“67.7%的人认为所有学生都具有创造性”,“79.5%的教师同意在学校里学生们有很多机会表现他们的创造性”等等。总之,中小学教师对于学生创造性问题还不能从本质上去认识、理解和思考。

2.中小学教师关于“学生的创造性能否促进及怎样促进”的观念

本研究表明,有95.5%的教师认为“每个人的创造性都可以促进”;4.5%的教师认为“只有那些天生就有创造性的人,其创造性才可以被促进”(对“创造性是天生的不能被促进”这一选项没有1人入选)。而教师对“学生的创造性能否促进”的问题,除23人(占总数的10.5%)没有回答外,85.5%(188人次)的教师认为“能”(提出一些方法),约5%(10人次)的教师认为“不能”(指出了理由)。

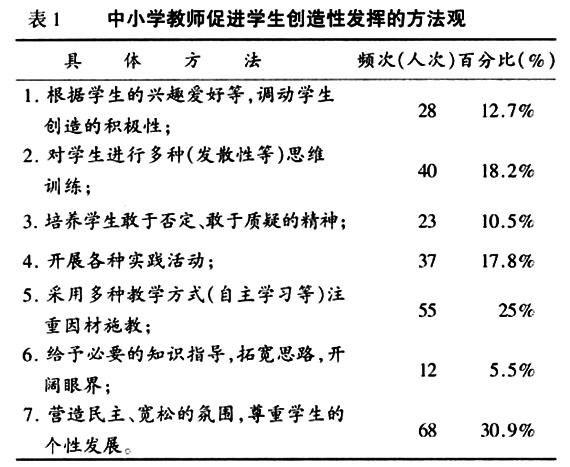

我们对所有“能促进的方法”和“不能促进的理由”进行归纳、整理,得出教师关于“促进学生创造性的七种方法和五种理由”的观念,具体见表1。

由表1可见,中小学教师关于促进学生创造性的方法观是多样的,但各自的重要程度不同。首先是方法7,约有1/3的中小学教师认为,“营造民主、宽松的创造气氛”在发挥学生创造性过程中,起着最重要的作用;其次是方法5,有1/4的教师提出促进学生的创造性需要“采用多种教学方式(自主、探究、合作学习等),注重因材施教”,并且还要重视学生的独立和自主性在创造性中发挥的积极作用;再次是方法2和方法4,这两种方法的提出,显示了有的教师已注重对学生进行多种思维训练,并注重在实践中培养学生的创造性;至于方法1和方法3,虽然人数较少,但也表明个别中小学教师已具有激发学生的兴趣,鼓励学生质疑的精神。总之,中小学教师对促进学生创造性的方法观念较多,但每种方法所占比率不高,绝大多数中小学教师对促进学生创造性方法的认识很有限,还需要进一步深化和提高。

对于“不能”促进学生创造性观念的理由调查中(因人数较少,故不列表说明),五名教师的理由是,“受应试教育的左右,造成师生不重视创造性的培养,更多的是关注学生的成绩(重知识,不重能力)”;两名教师的理由是,“创造性不是教师能促进的,而是由学生自己促进的,要靠学生的兴趣和知识”;另外,认为“教学条件差,使教师不能很好地培养学生的创造性”、“教师的知识经验、能力等有限,不可能照顾到每一个学生”和“社会大环境对教师的期望和压力太大,而看不到学生的个别差异”等观念的分别有一名教师。这说明,持“不能”观念的人是极少数的,而且观念也很不一致。

综上所述,绝大多数教师(85.5%)认为学生的创造性是可以促进的,但在促进方法的观念上存在较大差异。表现为提出的方法不少,而每一方法的比率很低。教师认为“不能促进学生创造性”的观念很少,且多是以“由于应试教育的影响”为理由,很少去追究其内在的、实质性的原因。因此可以说,中小学教师在“教师能否促进学生创造性”的观念上,也存在明显的差异。

3.中小学教师关于“促进学生创造性发挥的问题”的观念

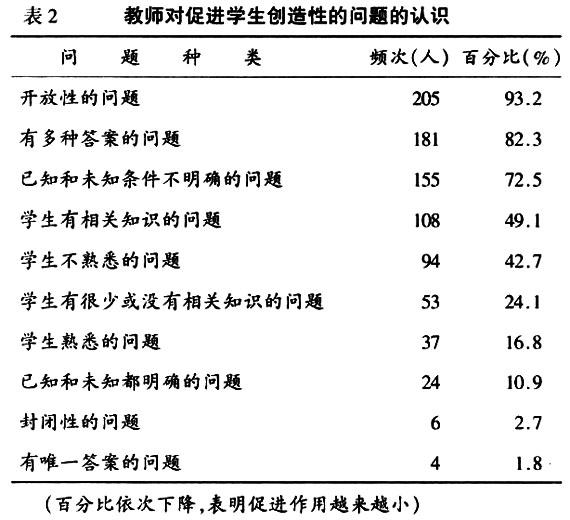

本研究列举了十种与学生创造性有关的问题类型(参考国外),通过调查得出中小学教师对“哪些问题更能促进学生创造性”的总体认识,见表2。

表2显示,绝大多数教师认为“开放性的、有多种答案的、已知和未知条件不明确的问题”更能促进学生的创造性,“学生熟悉的、已未知明确的、封闭性的问题”不利于促进学生的创造性。这与当前我们提倡的发散性思维训练,反对单一的思维模式是一致的。但是,我们在强调发散思维的同时,主张与集中思维相结合,共同促进学生创造性的发展。而在“学生不熟悉的问题”和“学生有相关知识的问题”上,中小学教师的观念很不一致,其间的差异性是有待于我们进一步探讨的关键问题。

4.中小学教师关于“促进学生创造性的重要因素”的观念

本研究依据国外研究中选取的有利于促进学生创造性发挥的15种因素,结合本国的文化背景,编制了相应的构成要素。要求教师从中选择他们认为最能促进学生创造性发挥的五种因素,并按其强弱程度排序(其中,“1”表示最重要,以此类推,“5”表示重要性最弱)。结果发现,教师认为对促进学生创造性有重要作用的因素依次为强调自主和独立(平均分2.13)、强调发现学习(平均分2.59)、质疑理论和假设的机会(平均分2.63)、强调竞争(平均分2.81)和强调内部动机(平均分3.42)(均值越小,重要性越强。此五个因素均为:频次最多,均值最小的,其他因素与其差距很大)。强调自主和独立是教师创造性观念增强的一个突出的表现。

5.中小学教师关于我国课程设置能否发挥学生创造性的观念

关于我国的课程设置是否能发挥学生的创造性问题,调查发现,有50.5%的教师认为我国课程“能”发挥学生的创造性,原因是“新课标的设置是围绕学生创造性编写的,增设了许多联系实际的内容”(33.2%);“我国的课程设置符合儿童身心发展的特点,较全面地促进了学生各项发展,学生对自己感兴趣的事能够发挥创造性”(10%);“课程设置能促进学生的创造性,但是实际的教育不太能促进学生创造性,在培养学生创造性方面希望是有的,但是还有一段漫长的路要走”(10%)。而27.7%的教师认为“不能”,11.8%的教师认为“不一定”。

据了解我国绝大部分城乡还没有实施新课标,所以,这些教师“能”的理由不够充分。相反,他们很可能认为现在的课程设置是不利于学生创造性发挥的。这样看来,真正认为我国目前的课程“能”发挥学生创造性的只有20%多点,回答“不能”的人数则将接近60%。由此可见,我国的课程设置还不能满足学生创造性的发挥,与世界其他国家相比有类似之处,这就要求我们必须加快课程改革的步伐,增强课程改革的紧迫感和使命感,确保我国中小学的课程有利于学生创造能力的充分发展,从而为社会培养更多的创新型人才。

四、讨论

总的来讲,中小学教师对学生创造性的认识不像专家学者们认识的那么深刻,但与以往研究相比却有了明显的提高。67.7%的教师认为创造性是“所有学生的特征”(2001年有研究为9%);约50%的教师认为“经常可以遇到具有创造性的学生”(非常经常9.1%,经常41.8%);有95%的人认为每个学生的创造性都是可以促进的,并提出了一些促进的方法,还提出了促进学生创造性的几种问题、促进因素以及目前课程对它的作用等,其内容涵盖了教学活动的各个方面。但是,也应该看到对于每个教师来讲,这些观念并不具有很强的普遍性、代表性。所以,中小学教师对学生创造性的认识有待进一步加深。

在访谈中我们也发现,尽管大部分中小学教师已认识到,“创造性已不再是天才的专利,学生都有创造性”。但实际教学中,他们并不能自觉地去发挥学生的创造性。正如Bachtold(1974)的研究表明“尽管教师对创造性有了一定的理解,但他们对创造性行为仍然没有进行适当的奖励。”Flieth(2000)的研究发现,尽管教师知道一些关于提高创造性的策略,但是他们在课堂上并不加以利用。另有研究认为,教师不支持课堂上的创造性行为,是因为他们担心课堂会失去控制,教师认为创造性行为会影响教学的顺利进行(Levin & Greensald,2001)。这些表明,教师一方面对学生创造性的认识还不完善、不深刻;另一方面他们还存在一些顾虑,从而也揭示了目前我国教师的创造性观念与其创造性行为间的困惑。为此,本研究认为,在师范教育和教师培训中,一方面要继续加强中小学教师对学生创造性的认识,树立每个学生都具有创造性、学生的创造性是可以培养的、学生的创造性必须培养的观念;另一方面还要注重加强教师的创造性教育实践,使教师能够有意识地去培养和激发学生的创造性,提高学生的创造性能力,深化教师创造性观念对其行为的指导作用。只有这样,我们才能为国家和社会培养、造就大批的创造型人才,使我国在未来的世界竞争中,立于不败之地。

五、结论

(1)中小学教师中67.7%的人认为“创造性是所有学生的特征”,66.8%的教师认为“在学校里学生有很多机会表现他们的创造性”,79.5%的教师认为“具有创造性的学生会在许多领域以各种方式表现他们的创造性”,50.9%的教师认为“他们经常可以遇到有创造性的学生”等。

(2)85%以上的教师认为学生的创造性能促进,并且,列举了七种促进学生创造性发挥的方法。

(3)多数中小学教师认为能够促进学生创造性发挥的重要因素依次为:强调自主和独立、强调发现学习、质疑理论和假设的机会、强调竞争和强调内部动机。

(4)中小学教师普遍认为,“开放性问题,有多种答案的问题,已知或未知条件不明确的问题(或界定不良的问题)”最能促进学生的创造性;而“学生有相关知识的问题(49.1%)和学生不熟悉的问题(42.7%)”是有待于进一步探讨的。

(5)大多数教师认为目前的课程设置不能发挥学生的创造性。

参考文献:

[1]林崇德.创造性人才·创造性教育·创造性学习[J].中国教育学刊,2000,2(1):5-8.

[2]高潇怡.幼儿教师的儿童学习观及其行为研究[D].北京:北京师范大学,2004.

[3]王志红.教师创新的素质缺陷[J].中小学管理,2001(3):18-19.

[4]张建平.阻碍学生创造性发挥的教育因素分析[J].教育探索,2001(10).

[5]Irene-Anna N.Diakidoy & Elpida Kanari,Student teacher'beliefs about creativity,British Educational Research Journal,Apr 1999,25(2):225-243.

〔责任编辑:李贵林〕