教育分配问题的多角度观察与系统性解决途径

杨少华

摘要:教育对一国经济的增长有直接与间接的正面效应,我国目前教育分配的不公平程度有增无减,“义务教育”对广大农民而言并不“义务”,只有从根本上解决教育支出的不公平分配,才能逐渐实现“和谐”三农。国家应增加教育投入,建立多渠道的经费来源,完善农村的义务教育,加强对农民的职业技术教育,促进教育公平。

关键词:教育配置;教育扩展;城乡教育;义务教育

中图分类号:G40-054文献标志码:A文章编号:1002-0845(2006)10-0044-02

一、教育扩展与教育分配的关系分析

我国改革开放以来,教育事业得到了较大发展,平均受教育年限逐年提高,1990年为6.26年,2000年达7.62年。这一指标既能反映教育状况,也能反映人力资本的发展水平。现实中,人力资本在整个人口中的分布状况,还需用教育分配来反映。在教育扩展过程中,许多国家计算教育基尼系数,发现在教育扩展过程中,教育分配是趋向不平等的。

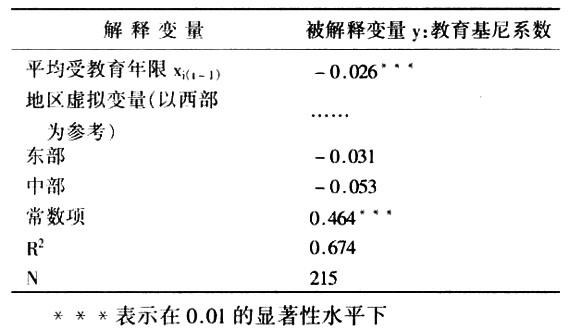

选择中国31个省、市、自治区的教育指标,使用固定效应方法,反复比较发现固定效应方法估计系数较好,计算结果如下表。

从地区变量看,教育分布在地区之间是不平衡的,西部地区教育不平等程度最高,东部次之,中部最低。经检验,x2=14.15(卡方统计值),自由度为1,在0.01的显著性水平下,上表的数据能较全面反映解释变量与被解释变量之间的数据特征。对于正在进行教育扩展的发展中国家而言,教育分配直接关系到教育扩展政策本身,且会影响人们的收入与福利,估计系数为-0.026,说明平均受教育年限每提高一年,可使教育基尼系数降低0.026。如我国15~24岁教育基尼系数1990年为0.186、2000年为0.122,这说明随着中国教育的扩展,教育分配差距在缩小,同代人内部的教育分化在改善,教育的分配应该逐步趋向平等化。但要达到这一目标,中国在教育分配方面还需做出艰辛的努力。

二、我国教育分配的现状令人担忧

义务教育是由政府举办、强迫性、免费性的教育,一般先免学费,再免教科书和学习用具,到免费午餐、医疗和交通。我国的“九年义务教育”制度实行多年以来,实际情况是书费、杂费数额远高于学费,对人口占绝大多数的农村,义务教育实际上是农村自己办自己的教育,义务教育并不义务,表现为:

1.城乡教育不公平。(1)城乡教育在区域上不公平。大中城市与农村地区相比,人民受教育的条件和机会差别很大,农村地区教育资源短缺,师资素质低,教育设施差。(2)家庭经济收入不平衡。公平竞争应是学生智力、成绩的竞争,但由于市场化的冲击,经济条件好的家庭可让孩子上好大学,经济条件差的家庭有时连一般学校也上不起,一些学生由于经济原因而失去了深造的机会。(3)城乡教育差距惊人,令人不安。如北京有花3亿元建小学的,而在贵州、甘肃还有很多“危险校舍”。“农村中国”与“城市中国”教育分配严重失衡,阻碍着和谐社会的构建。(4)教育机会不公平。农村每年还有100万左右的儿童没有入学,升学率仅64%,全国有130万的农村少年在小学毕业后成为“社会劳动力”。这样的人口素质,如何提高未来的人力资本价值。

2.义务教育阶段城乡开始出现差距,在高中、大学阶段差距更大。1999年城市高中入学率为55.4%,而同期农村这一指标仅为18.6%,前者是后者的3倍。我国高校近几年录取的新生中,来自农村的仅占35%左右,而随着高等教育“高收费”的影响,这一比例将进一步下降,这种差距在某种程度上是城乡经济差距造成的,这就使农村经济发展滞后,如此便成了一种恶性循环。

3.农村义务教育不义务。我国有80%以上的小学、64%以上的中学分布在农村。没有农村农民的小康社会,全面建设小康与和谐社会只是一句空话,而建立“和谐三农”的关键就在于教育,只有教育上去了,农业、农村才谈得上科技或现代化。

教育经费支出占GDP的比例可衡量一国政府对教育的重视程度。而这一指标发达国家为5.7%,中等收入国家为4.4%,不发达国家为3.5%,我国1997—2000年这一比例分别为2.5%、2.59%、2.79%、3.19%、3.41%,低于世界平均3.6%的比例,没有实现《教育法》规定的至2000年达到4%的目标。我国财政教育支出中大、中、小学生生均投入相差较大,对基础教育及职业教育重视不够,各类教育发展不协调,中等教育人才培养不够。虽然近几年教育投入总量是增长的,但人均教育支出仍非常低,发达国家为1 089美元,发展中国家为43美元,我国仅10.77美元,是发达国家的1/10。

有限的财政教育支出,义务教育并没有被摆到“重中之重”的位置,对农村义务教育有时采取歧视性政策。经费支出实际上由农民自己负担,包括农村教育费附加、教育集资款、学杂费等。这些资金本应用于农村新建、扩建校舍或学校危房改造,但相当一部分被用于发放教师工资。传统的农业县、乡镇财政收入的大部分来源于农民交纳的税费。可见,农村义务教育拨款相当一部分由农民自己负担。这导致一部分地区县乡财政难以支撑,农民负担过于沉重。

4.知识经济时代对劳动者素质要求越来越高,但有限的九年制义务教育,制约着大多数农家子弟。农村人口受教育程度普遍低于城镇常住人口,其就业竞争力也比较低,这主要是教育支出的不合理造成的。如2002年全社会各项教育投资是5 800亿元,其中城市占77%,农村仅占23%,而接受义务教育的孩子70%在农村,教育投入的不均衡,引发受教育机会的不公平程度加剧。“低质量→低素质→低收入”,这样的恶性循环,将传给下一代。如果不改变教育的不合理分配状况,完善农村的基本义务教育,解决“三农”问题只是一句空话。

据统计,有40%~50%的农村儿童上不了高中,15~16岁的孩子离开学校走向社会,只能出卖自己的廉价劳动力。而相对于城市的信息化、网络化,他们只能拖累整个社会的现代化进程,如同“木桶”原理一样,给未来的下一代造成的后果是全方位的。

三、教育分配不公平的系统性解决途径

1.增加教育投入,转变对教育投资的“软”观念,保证对教育的投资。依据我国的现状,应采取各种措施增加财政收入,加大对教育的投入,早日实现教育投入占GDP 4%的目标。由于教育事业周期长,见效慢,教育投入常处于相对“软”的地位。要改变这种理念,必须将教育支出看成一种消费支出,它也是投资活动,是一项事关人力资本、效益很高的基础建设。中央到地方财政,对教育的投入要有责任心,使教育投入与教育事业的发展需求相协调。

2.优化教育投资内部结构,建立多渠道的教育经费来源,加大对基础教育的投资。应将基础教育投入作为重点,采取中央、省、市、县共同分担的办法,以法律的形式规定各级政府在国家财政经费中承担的责任及负担额度,改进基础教育在城乡、区域间的差异,使之均衡发展。我国教育经费主要靠国家投资,占总经费的70%以上,以后要形成全社会关心教育的理念,形成“构建和谐,教育是本”的思想。也可以通过市场进一步吸纳民间资本进入教育领域,建立财政拨款为主渠道,辅之以交纳学费、征收教育税费,个人、企业、社会投资办学的多元化经费来源格局,以缓解教育经费不足的困境。

3.完善农村的基本义务教育,加强对农民的职业教育与技术培训。农村学龄前儿童逐年减少,有些中小学撤并,有些中小学运行困难走向民营。改变这种状况,必须扩大义务教育的范围,可考虑将九年制改为十二年制,并实行学费免费,而重点和难点在于国家能否承担。据测算,国家需每年投入2 000亿元左右,增量为1 000多亿元,这是一项不小的开支,必须从每年新增税款中加以适当的考虑和安排。笔者认为,为了提高全民族的素质,为了更好地解决“三农”问题,国家应该这样考虑了,再不能使农民的竞争起点比城市居民落后了。

职业教育和技术培训是提高农民就业能力,增加我国产业竞争力的一项基础性工作。对农民的这种培训,应借鉴城市下岗失业人员的再就业培训的经验,提高农民的职业技能。另外,农业生产本身也需要受过一定教育和培训、具备一定专业技术特长的农民,这也是增加农民收入,将农民转化为市民的一条重要途径。

4.正确对待城市农民工子女教育问题,找到切实可行的办法。随着我国城市化进程的加快,农民工带子女入城的人数越来越多,大约近200万的孩子需要在城市接受教育,而中国每年新增人口1 000多万,其中相当部分是农民工子女。如果让他们享受与城市独生子女同样的义务教育条件,就会让多子女的农民工认识到选择独生子女的好处。应鼓励青年民工选择独生子女,其子女以后可享受市民同等的教育资源,这种将人口政策与教育政策结合起来的办法,对缓解中国人口压力,实现人口零增长,是有益处的。中国义务教育难点在贫困地区和进城民工子女,为培养未来的合格劳动力,应高度重视进城民工子女的义务教育。

参考文献:

[1]中国统计年鉴(2003)[M].北京:中国统计出版社,2004.

[2]马衍军.我国教育投资配置问题[J].财经问题研究,2003(11).

[3]鹿丽.对我国财政性教育投入的分析与思考[J].统计研究,2005(2).

[4]李芳.阻碍农民投入增长的三大制度因素及变革设想[J].财经理论与实践,2005(7).

[5]陈锡文.资源培植与中国农村发展[J].中国农村经济,2004(1).

[6]宋光辉.教育对经济增长作用的评述[J].人口与经济,2005(6).

[7]“三农”形势跟踪调查课题组.小康,中国痛[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

〔责任编辑:李贵林〕